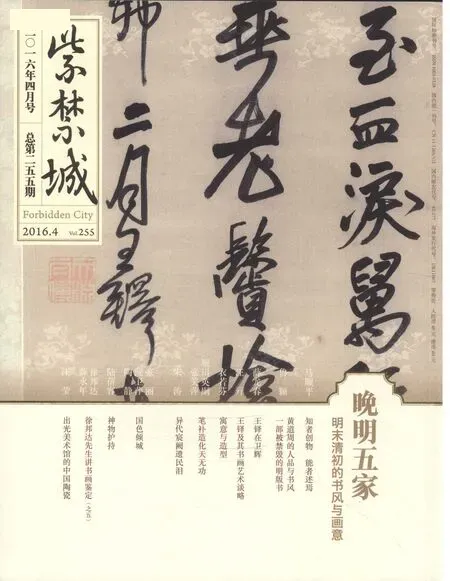

知者创物 能者述焉 张瑞图书法成就与晚明政治生态

马顺平 故宫博物院书画部副研究馆员,主要从事明代历史及文物研究

知者创物 能者述焉张瑞图书法成就与晚明政治生态

马顺平故宫博物院书画部副研究馆员,主要从事明代历史及文物研究

北宋元丰八年(一〇八五年)苏轼

见到唐吴道子绘画真迹,感慨道:「知者创物,能者述焉。……书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变、天下之能事毕矣!」(《苏文忠公全集》卷二三《书吴道子画后》)这一段话不光是对大师颜真卿、吴道子的赞美,更重要的是点明颜、吴已经穷尽了书画技术层面上的可能性,要突破必须从别处着手。这正是夫子自道。恰恰是苏轼、米芾及其后赵孟頫等人,开启了宋元文人书画的新途径,将讲求技法功夫的魏晋书画艺术取向,转向抒发性情、不求形似的文人艺术轨辙。正是在这些富有时代使命感的士人艺术家(「能者」)自我变革的驱动下,源自魏晋,成熟于唐、五代的中国书画艺术,才能在宋元时期获得新的生命力。宋元在艺术史上,才可与晋唐双峰并峙。

明代书画,始终笼罩在宋元以来的传统中,模仿风气极盛,「固精微矣,而生发都尽」。(葛康俞《据几曾看》)就书法而言,号称一代巨擘的祝允明、文徵明所反对的是明初的台阁体,根本没有上与宋元争雄的气魄。祝、文的书法创作影响几近百年,至晚明时,以临摹晋唐法帖为主的「帖学」书法,由于缺少新鲜血液,其空疏无生命力的流弊已臻于极致。这时独出机杼以新的书法风格引领时代风气的书家,前有号称「四家」的董其昌、邢侗、张瑞图、米万钟,后有并称「黄倪」的黄道周、倪元璐等。在这众多的书法家中,除了董其昌集大成且影响深远,其余书法家多数都随着明朝覆亡而成为过眼云烟,影响迅速衰落。但就晚明当时而言,他们的影响不可谓不大,具有鲜明的时代特征。故此,有学者认为:「董其昌是明末的书法家,更是中国封建社会后期的书法代表者之一,而与他同时的其他明末书法家,才是实实在在的『明末书法家』,因为过此一时,他们的艺术便基本告歇了。」(肖燕翼《明代书法艺术概论》)

在这些「实实在在的」明末书法家里面,张瑞图是重要但相对被忽视的一位。说他重要主要有两个方面。一是书学功力深厚,小楷冠绝一时,行草气韵生动,其书学成就要在米、邢之上,亦非稍后倪、黄可及。二是张瑞图官至大学士,身陷魏忠贤「逆案」,政治沉浮影响了他书学成就,这是考察艺术家与时代交互影响的极好案例。近年来,张光远(《张瑞图年谱》)、刘恒(《中国书法全集·张瑞图卷》)对张瑞图生平与艺术的研究,为后来者提供了较好的学术基础。但即使如此,张瑞图仍然不是一个非常清晰的人物。比如说,他的文集中绝少谈及书法,其书学思想和艺术发展脉络并不清楚。再比如说,张瑞图依附魏忠贤到底是主动投靠还是随波逐流,直接关涉对其人品的评价,迄无定论。张瑞图是一个性格倔强极有主见而表现为低调隐晦的人,在他的诗集和传世书法中,有些看似平淡无奇的作品,往往蕴含着政治见解,对我们理解其人其时代大有好处。这些都需要在晚明政治大背景下解读。

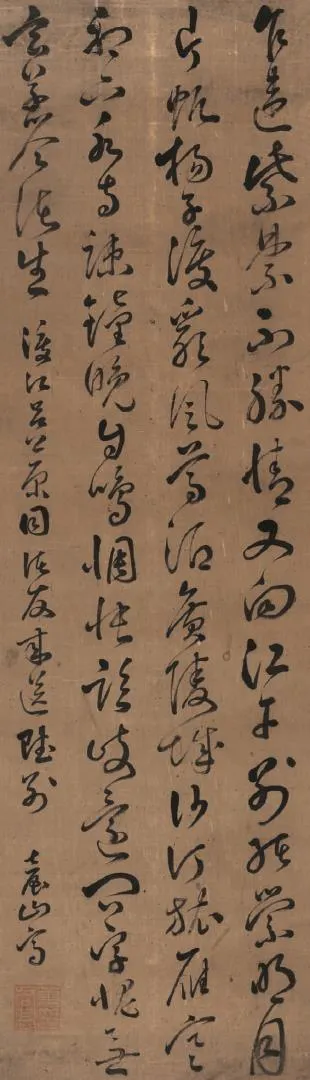

张瑞图(一五七〇年~一六四一年,)字无画,别字二水,号长公、芥子居士、果亭山人、白毫庵居士等,隆庆四年二月出生于福建晋江县。(《墓志铭》)张瑞图的早期生涯没有太多资料,只知道他自幼喜欢读书习字,在万历三十五年(一六〇七年)三十八岁进士及第前,一直生活在晋江,足迹偶及泉州府城。张瑞图现存系年书法中最早的一件,作于万历二十四年(一五九六年)的草书《杜甫渼陂行诗卷》(辽宁省博物馆藏),时年二十七岁。这件作品流畅俊美,是当时流行的典型祝允明风格的草书。但这种祝体草书在张瑞图作品中是很少见的,尤其是他到了北京后,几乎再也不写了,而代之以标志性的狂放奇崛、笔取横势的行草。此前,张瑞图下过很深功夫并且成就卓著的,是他的楷书。天启二年(一六二二年),张瑞图在北京见到比他大十五岁的董其昌,董对他的楷书颇为称许,但求他作书的人却很少。(《书道很难获得良师指点;在三十八岁到北京前,足迹不出泉州府,没有机会见到唐宋法书名迹。他奠定书学基础的青年时代,应当是以临帖为主。他的学书环境并不好却能够取得较大成就,除了刻苦好学外,还得承认他的天分。当然,张瑞图最为知名的还是他的大字行草,晚年所写最多的也是行草。从功力深厚的楷书、秀美的祝体草书,发展到奇崛奔放的行草,是张瑞图对明末书法危机作出的主动回应——「在书法反复的由唐取晋的艺术实践中,如何再获新的发展?在明末的艺术史中,却没有具备清代中期金石学兴起时那样的契机。因全集·张瑞图读易诗二首》)四年后张瑞图入阁成为大学士,他的书名得到了迅疾的传播,求他作书的人填塞门庭,「非午夜不得休」。(天津文物公司《米芾西园雅集图记》后张潜夫跋)存世的张瑞图书法作品,也以天启五年、六年间所作为最多。天启五年,张瑞图晋升为礼部右侍郎,次年入阁,达到仕宦生涯的顶峰。

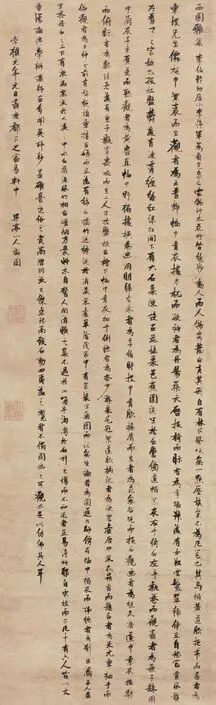

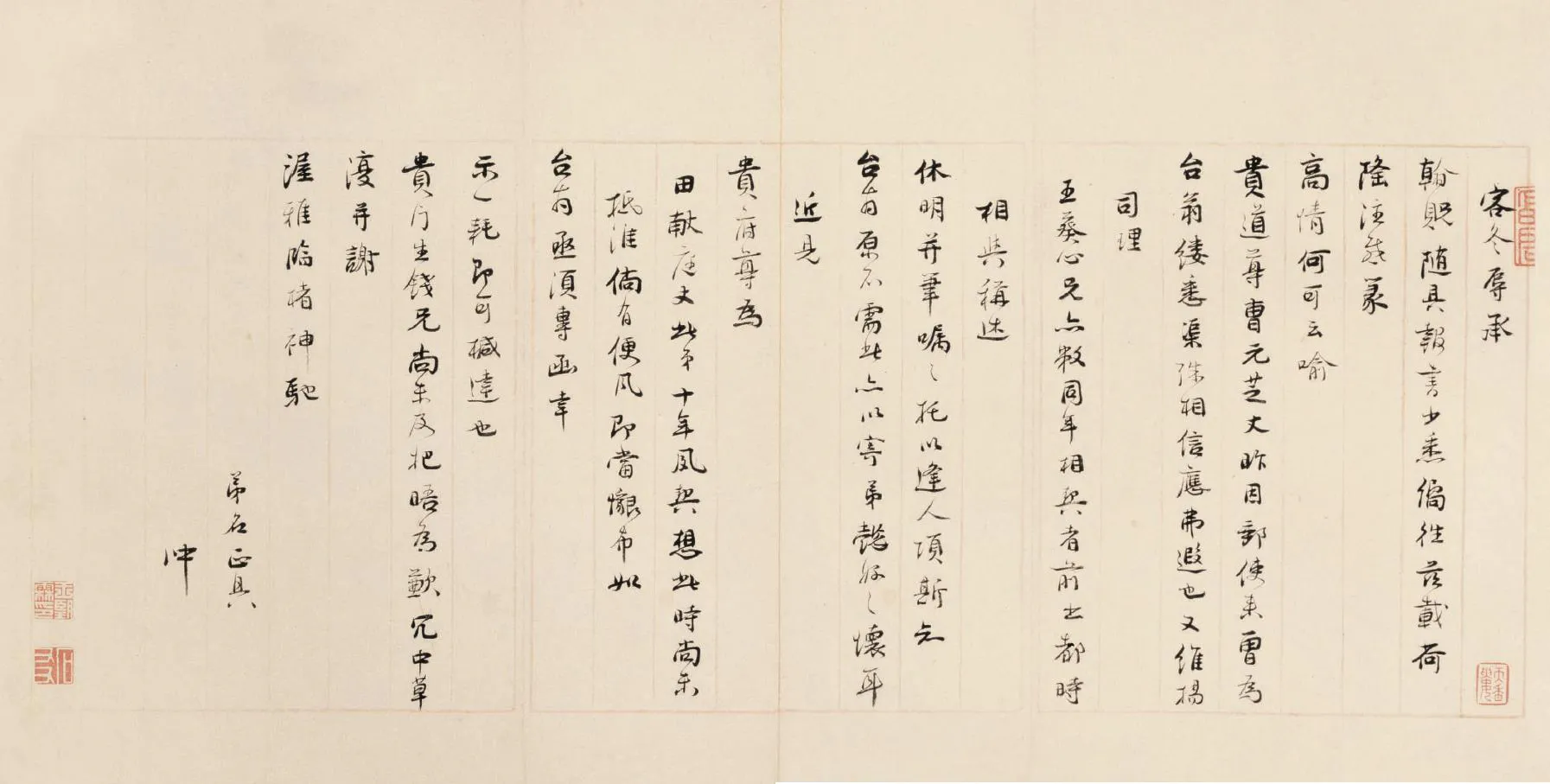

天启后期,张瑞图在京师书名大著,尽管有政治因素的推波助澜,但就其书法水准而言,他也确实配得上这份荣誉。楷书是张瑞图早年下过极深功夫的,曾被董其昌所推许,也取得了很大成就,这在当时在后来都是得到公认的。张瑞图的楷书取法钟繇,字取横势,古朴稚拙而散淡自然,毫无雕琢之气。崇祯元年正月(一六二八年)所书行楷《西园雅集图记》,运笔从容,自然有致,完全是自家面目,显示出深厚的书学修养。张瑞图于小字功夫极深,收放自如,故宫博物院藏行楷《客冬帖》,结字方中带圆、清新俊雅,士人气质表露无遗。徐邦达称其「一望知为果亭真迹」。(徐邦达《古书画过眼要录·元明清书法三》)

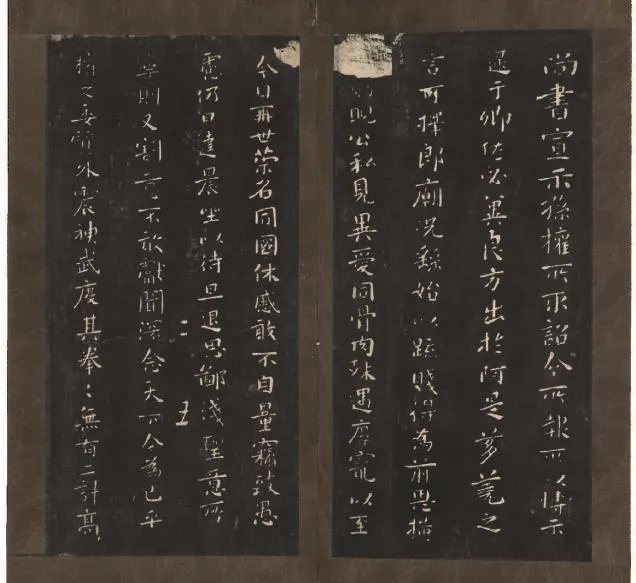

明拓 真赏斋帖 钟繇《荐季直表》

清初拓 淳化阁帖 钟繇《宣示表》故宫博物院藏

明 张瑞图 行楷西园雅集图记轴金笺 纵一四〇厘米 横七四厘米 故宫博物院藏

明 张瑞图 行楷客冬帖故宫博物院藏

福建晋江,相对于明代中后期文化中心的吴中地区自然是偏僻之所。就是整个闽中,从永乐到万历,也几近二百年没有出过大官。(沈德符《万历野获编》卷十「丁未闽中词林之盛」条)张瑞图生于平民家庭,此,在当时,董氏只能取集大成式的发展途径。而若想集大成,必须熟稔古代诸家书法……但又不能落入他们的窠臼」。(肖燕翼《董其昌书学概述》)董其昌能够集大成,很大程度上是因为他具备了天资,辅以刻苦,又享以高年,生活优裕,加之仕宦南北得见大量古法书名画。即使如此,董其昌仍说「多仿古人,心手相熟,便足名世」。可见其中甘苦!何况明代中后期,创造自家面目有极大的风险。葛康俞论绘画说:「中国绘画至此(明代),可谓格律已成,伦类已严,作者……略涉自撰,就为世所弃。」(《据几曾看》)这话同样适用于晚明书坛。靠着功力深厚的楷书和一手漂亮的祝体草书,张瑞图在当时也不难「名世」。张瑞图能够进入内阁作大学士,与他的书法深受魏忠贤赏识关系不小。魏不识字,但身边办事太监多有文化修养(刘若愚《酌中志》卷十五《逆贤羽翼纪略》),他们欣赏张瑞图的,恐怕正是其端谨潇洒而易于辨识的楷书。既如此,张瑞图何苦要冒着「为世所弃」的危险,去创造个人色彩极为鲜明的行草?如果从张瑞图整个人生履历来观察,他的这一选择主要是性格所致。

万历三十五年张瑞图进士及第后,对他影响最大的两位闽籍高官是大学士李廷机和叶向高。李廷机是张瑞图的座师,入内阁后,因与言官不谐而屡受弹劾。(《明史》卷二一七《李廷机传》)明代制度,大臣被弹劾必须上疏请辞。万历帝既不支持也不批准他退休,李廷机只好把家属打发回家,独自栖居在「演象所之真武庙」,五年后才得到准许退休回家的恩旨。(《万历野获编》卷九《李温陵相》)老师的悲惨遭遇,和万历晚年皇帝昏庸党争日盛的政治现实,对初入仕途的张瑞图到底有何种影响?此后他屡次请假回乡而屡次出山,恐怕不无其因。李廷机对张甚为提携,致仕回籍前曾劝他慎于写字(《晋江县志》),其中三昧值得深思。万历晚年,明朝政局形成了东林党与浙党的斗争。东林党反对浙党保守维持的策略,力主革新以挽时局,他们在辽东战守问题上形成了尖锐的对立。东林党人看清了当时敌(满洲)强我弱的形势,主持久主守,浙党等保守势力主速战,朝臣形成了非此即彼的对立局面。(王天有《晚明东林党议·党议和辽东战局》)张瑞图屡次返乡,似乎有意和时局拉开距离。万历四十八年(一六二〇年),五十一岁的张瑞图又一次请假返乡,次年即天启元年年底,才离开晋江返京。天启元年三月,明军在冒进速战的错误思想指导下,被满洲军重创,辽阳、沈阳失守,事后不得不启用主守的熊廷弼收拾残局。(谷应泰《明史纪事本末补遗》卷二《熊王功罪》)张瑞图在这年十月北行前,写了一组有感辽事的诗作。这说明他很关心朝政时局,并且有自己的信息传递渠道。行草《感辽事作诗》卷(下中邦彦《中国书法全集·张瑞图卷》图版三,其中五首亦见《白毫庵集》)共录诗六首,其五作:「摐金伐鼓赴边头,万乘亲推礼数优。部曲尽分珠勒马,将军新锡紫貂裘。吾徒端合忧多垒,圣主于今寄伐谋。多少弃书学剑者,腰间含笑看吴钩。」从这首诗可以看出,张瑞图是赞成「伐谋」的,更接近于浙党速战的主张。天启初年,东林党势力曾一度占据优势,但原来的保守势力很快就重新投靠魏忠贤,所以在辽东战守上浙党政治主张和阉党一脉相承——他们开始主张速战,后来也知道局面难以挽回,又提出死守山海关放弃关外。所以,张瑞图的这首诗所反映的政治倾向值得注意——为他后来倒向阉党埋了伏笔。

张瑞图天启二年返回北京后,政治局面进一步恶化了。各种反东林党的政治势力聚集在魏忠贤周围,不断地向东林党人施压,当时内阁首辅正是叶向高。傅申曾论及叶向高草书「结字右耸,字距紧密」,黄道周行草书风,或许导源于本土源泉。(傅申《明末清初的帖学风尚》)叶向高为东林党魁,也是闵人在朝领袖,从叶书的运笔布局来看,其书风影响及于黄道周,亦可及于张瑞图。天启四年,眼见魏忠贤羽翼已成,朝政无可挽救,叶向高就主动请辞,天启五年、六年,阉党全面控制了朝政。当大厦将倾,叶向高黯然离京之际,朝中富有正义感的士大夫无不痛心疾首。与张瑞图为翰林同僚的黄道周记录了这一刻他的心情,「望老师之归尘,哀黄鸟之莫载,入门(母子)对泣,伏枕褰衣」。(《黄石斋先生文集》卷十二《答叶文忠公书》)朝局不可为,已经成为多数士大夫的共识。黄道周、倪元璐、刘宗周等忠烈之士,也只是「知其不可为而为之」。

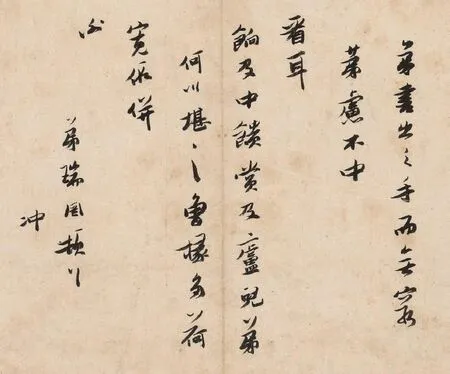

然而,正是在朝政最为黑暗之际,张瑞图的仕途迎来了转机。他先是在天启五年冬晋升礼部右侍郎,接着次年又入阁成为大学士。当时张瑞图在晋江养病,年已五十六岁,在接到晋升讯息后,不顾友人劝阻欣然就道。天启六年抵京不久即入阁,成为「魏家阁老」。的确,张瑞图的出山,并非不可不出、不得不出,实是他主动选择的结果。他低调隐忍的表面下是决绝,纵然有过犹豫徘徊,一旦决定即坚决行之。张瑞图在一封写给其提携者的信中说:「弟书出之手而无穷,第虑不中看耳。饷及中馈,赏及庐儿,弟何以堪之!」能够赐给大内御食、封赏及于奴仆的,除了魏忠贤等有数大珰外,恐无其人。失身事人,可叹可悯!

政治上的决绝性格也映照在他的书法创作中。张瑞图行草,方硬奇崛、点划恣肆,一往直前,毫无作气。故宫博物院藏《草书五绝诗轴》即为代表作。展卷气势撼人,苍劲雄浑,钤印无「大学士」章和晚年常用的「白毫庵」,应是五十岁左右所书,已经是非常成熟的自家面目。如与「先熟后生」讲究散淡的董字相比,也是自成体系。后来的倪(元璐)黄(道周),直至王铎、傅山,即是接踵而来,难说不受果亭之影响。反倒是作于天启七年至崇祯元年间的行草《王世贞五绝诗轴》,反倒带有一丝犹豫,点画不似前幅字的洒脱,但运笔如风的掌控力仍是一贯的。崇祯元年,五十九岁的张瑞图致仕还家,次年被列入魏忠贤「逆案」,成为其一生的污点。晚年张瑞图,潜心释道,其行草书点画稳健,趋于自然平淡。故宫博物院藏《行书五律诗轴》,钤有「白毫庵主」、「无画氏二水果亭书画禅」等印,是晚年所书。无论中年还是晚年,张瑞图行草书中结字刚硬的风格一直是统一的。这与小楷所见的古朴稚拙,实是两种不同书风。前者一往直前,性格外露,后者含蓄克制,难怪为董其昌所称许。前面说过,张瑞图「笔走龙蛇」的行草书,今天所见绝大部分都是作于天启以后。天启二年张瑞图与董其昌相会论书,董毫不提及张的草书,固然可以理解为董的保留态度,但也可反映当时张瑞图是以创作楷书为主,其大幅行草书似乎还流传不广。而其时,张瑞图的大幅行草已经很见功力,风格上也相当成熟。可见,张瑞图是在等待一个恰当的时机,蜕去原来楷书名家的旧范,而代之以狂放奇崛的行草书。天启中后期,随着他政治地位的快速上升,书家影响的日益扩大,这一转变就顺利完成。可以说,天启年间是张瑞图艺术生涯与政治生涯的双重转折点。

明 叶向高 行书诗轴故宫博物院藏

明 张瑞图 行书尺牍册页 故宫博物院藏

张瑞图行书五绝诗轴款识

明 张瑞图 行书五绝诗轴纸本 纵一七〇厘米 横四三·六厘米故宫博物院藏

明 张瑞图 草书五绝诗轴纸本 纵一六九·三厘米 横八二·五厘米故宫博物院藏

张瑞图草书唐诗轴款识

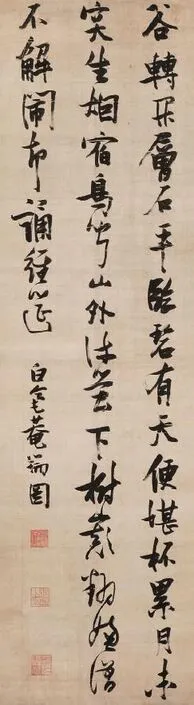

明 张瑞图 草书唐诗轴绢本 纵一九一厘米 横六一·八厘米故宫博物院藏

明 张瑞图 行书五律诗轴绢本 纵一六五·七厘米 横四七厘米故宫博物院藏

崇祯十二年(一六三九年,)暮年的张瑞图选平生诗作一千一百余首汇为《白毫庵集》五卷梓行。这些多数是他归乡后所作,其中有不少田园、问禅之作,以示物我两忘。但从这些诗作中,仍能读出隐约其中的不平、不服之气。在《读无美弟与某君书》中,他感叹命运不公,「嗟余负俗累,口噤不得雪。牛马从号呼,冰玉徒贞洁」,在诗集中收入与臭名昭著的「阉党」魏广微唱和诗,更是说明张瑞图对自己所作所为并无悔恨。他所愤懑的,是恐怕后人乃至时人对他的误解。

在明代政治上,有一个独特的现象,就是宦官衙门的组织化。换言之,明朝人常常反对某个宦官,但一般都不反对宦官组织、宦官衙门。而且,外廷(内阁)要充分发挥作用,离不开内廷(司礼监)的协作。万历初年张居正改革的成功就建立在他与司礼监太监冯宝的密切合作上,时人并不因此而看低张居正。被列入魏忠贤「逆案」中的数百人,多数都是原来长期与东林党政治意见相左的各政治派系的集合,他们投靠魏忠贤,是为了利用魏的权势打倒政敌,获取利益。至于魏忠贤的身份,并不是最重要的事。所以,曾名列阉党的马士英在南明弘光朝覆亡之际不屈而死,时人多以忠义为其盖棺之论。毕竟,阉党与变节降清轻重有别。清初,明遗民对明朝灭亡原因的反思中,也很少提出所谓「阉党」问题。明晓晚明时期的这一政治生态,张瑞图晚年的自我辩解自然不是空穴来风。当然,这与他主动投靠魏忠贤、一意仕进的政治抉择是两个层面的问题。

在清代皇权主导的舆论空气中,明人被说得一无是处,阉党成为比变节更为可耻的政治抉择。清人孙原湘将张瑞图题在王阳明书卷后的题跋割去,对张以「贼」相称,说他「名著逆案中,身辱忠贤奴……罪止坐落职,杀岂足蔽辜」。岂但死有余辜,「留此狗尾续,何异佛头粪。并刀速割去,荡秽烦红炉」,其除恶后的快感抒发无余。(孙原湘《天真阁集》卷七)然而,像孙氏这样「疾恶如仇」的人毕竟不多。稍晚些的徐时栋家里房子着火,别人趁机盗去他张挂在壁上的书画,其中就有张瑞图的草书条幅。对这一损失,他的态度是「瑞图所书颇佳,然余恶其人,虽失之,亦不甚惜也」。(徐时栋《烟屿楼文集》卷三三)虽然可笑,但好歹是识货的。康熙年间著名学者宋荦,以蔡京为例,驳斥其友人所说张瑞图「传太傅(钟繇)衣钵」,则以卫道者自居了。(《石渠宝笈三编·黄道周书孝经》后宋荦题跋)最有「正义感」的是宗室允禧,他看到朋友珍如拱璧的张瑞图书法时,义正辞严地要求必须加以焚毁。(允禧《紫琼岩诗钞》卷上)经过这样一番的过滤,我们今天实在看不到张瑞图有什么题跋留世,他写有名款的作品恐怕也有可能被藏家的后人掷入炉火。但不可否认的是,他的行草,他的小楷,虽然不能像董其昌那样被时人、后人遵从模仿,蔚为巨流,但他对晚明书法的开拓之功恐怕是当得起「能者述之」的评定吧。

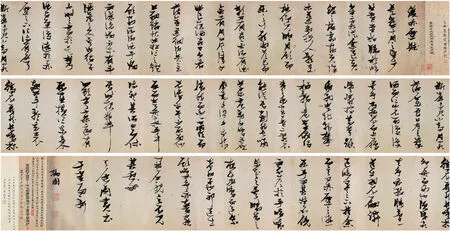

明 张瑞图 行书苏轼后赤壁赋卷纸本 纵二九·八厘米 横五〇五·三厘米 故宫博物院藏