竹笋超微粉复合固体饮料的研究

林丽静,黄晓兵,李状,彭芍丹,朱怡婷,朱德明

(中国热带农业科学院农产品加工研究所,广东湛江524001)

竹笋超微粉复合固体饮料的研究

林丽静,黄晓兵,李状,彭芍丹,朱怡婷,朱德明

(中国热带农业科学院农产品加工研究所,广东湛江524001)

为开发竹笋超微粉复合型固体饮料,以竹笋超微粉、麦芽糊精、玉米粉和燕麦粉作为主要原料,采用混料试验中的单晶格设计,确定添加主要原料配比为:竹笋粉25%,麦芽糊精8.25%,燕麦粉36.31%,玉米粉17.94%。通过造粒工艺加工,研制出颗粒均匀,色泽明亮,颜色淡黄的高品质的固体饮料。

竹笋;超微粉;固体饮料

竹笋营养丰富,质地嫩脆,具有高纤维、高氮、高矿物质元素,淀粉(糖类)和脂肪含量低[1],是现代人所追求的绿色健康食品,素有“寒土山珍”之称[2]。由于竹笋生长期短,采摘不及时易导致大量竹笋老化,纤维含量增加,口感粗糙,直接食用性较差[3]。竹笋经超微粉碎后,纤维等组织被充分细化,在很大程度上可以改善老化纤维的粗糙口感,使纤维细腻柔和,无明显的刺口感。由于物料在超微粉碎过程中细胞组织破壁作用显著,超微粉的溶解性有一定增强,使得可溶性物质更易于溶出。本研究通过与常见的原料进行复配,开发竹笋复合型固体饮料,能显著改善竹笋超微粉的滋味,推动竹笋产品加工的多元化发展。

1 材料与方法

1.1 材料

竹笋:福建丰农食品股份有限公司;燕麦粉、玉米粉、麦芽糊精:均为市售。

1.2 仪器与设备

JET-JJ1热风干燥箱:吴江市嘉尔泰电热设备有限公司;FW万用粉碎机:杭州汇尔公司;WZJ6型振动式超微粉碎机:济南倍力粉技术工程有限公司;F14拌料机:济南亿鹏食品机械有限公司;YK100-摇摆造粒机:常州市日宏干燥设备有限公司。

1.3 方法

1.3.1 原料配比

1.3.1.1 竹笋超微粉制备

竹笋先经万能粉碎机粗粉10 min,获得竹笋粗粉,以竹笋粗粉为原料,采用粉碎机粉碎,粉碎研磨30min,功率1.1 kW,获得竹笋超微粉。

1.3.1.2 原料筛选

原料与竹笋超微粉进行复配,从颜色、香气、味道、饮料冲调性、均匀性、原料成本等综合考虑,初步确定竹笋粉、玉米粉、燕麦粉和麦芽糊精4种原料作为固体饮料的主要构成。

竹笋、燕麦粉、玉米粉,均经过相应的熟化和研磨加工处理,超微粉碎制备成超微粉,可水冲调后直接食用,麦芽糊精为市售食品级。

1.3.1.3 主要原料添加量的确定

采用混料试验中的单晶格设计(单型格子)[4],设计模型为二次方程,利用试验设计软件Design Expert 8.0,获得相应试验组,再根据样品的感官品质确定最佳原料的配比。

1.3.2 造粒工艺

为进一步增强固体饮料的冲调性,需对该饮料进行造粒加工,工艺如下:

配料→混料→拌料→造粒→过40目筛→干燥→过60目筛→杀菌→包装→成品

1.3.3 产品的评价

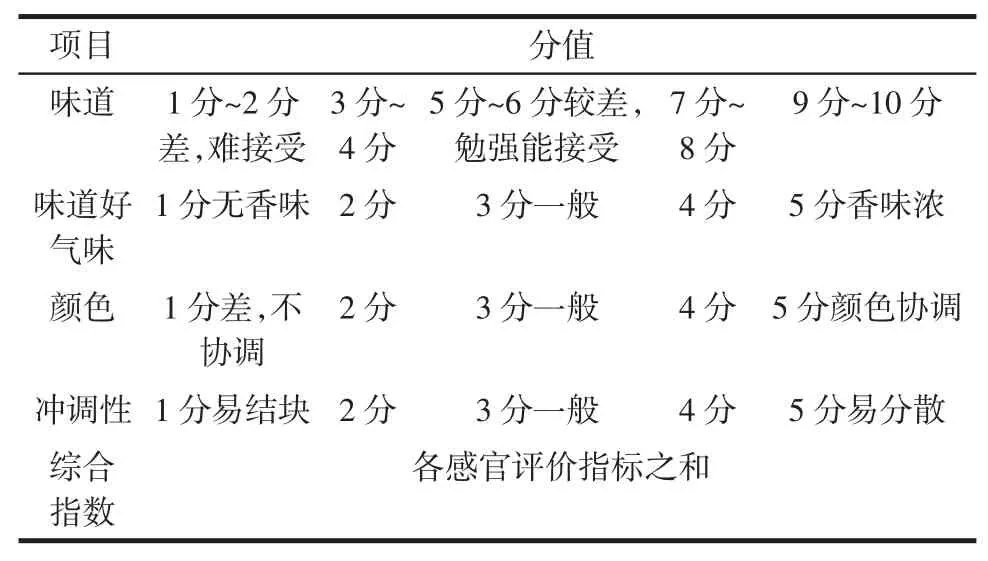

产品感官评价见表1,理化指标和微生物测定按GB7101-2003《固体饮料卫生标准》进行。

表1 感官评价标准Table 1 Sensorye valuation criteria

2 结果与分析

2.1 原料配比

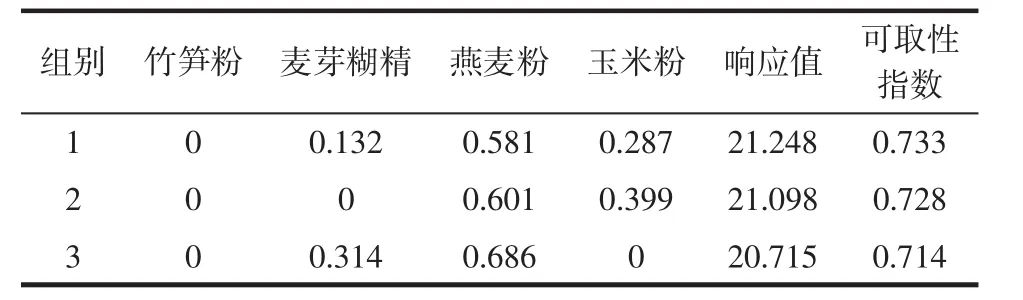

竹笋超微粉体积平均粒径为18 μm左右,颜色淡黄、白亮,颜色较均匀。粒径和颜色的均匀性是食品辅料重要指标,竹笋超微粉均匀的粒径和颜色,对于其外观品质有很大提高,使其适合于作为主辅料应用于食品加工中。竹笋粉搭配谷物类即食粉末,燕麦粉、玉米粉、麦芽糊精(食品级),辅以蔗糖粉、葡萄糖。根据表1评价标准,对表2中各试验组进行感官评价,获得相应的感官综合指数,各配比的试验项及相应值见表2,对响应值和试验值进行二次多项回归拟合,建立相应的回归模型。

通过二次回归模型方差分析,结果见表3。

模型F值为24.7,P值小于0.001,表明该模型极显著,具有可行性。在线性混合模型的构成中,AB、AC、BC、BD、CD为显著模型项。失拟项不显著,复相关系数R2,为0.957,表明该二次模型由于拟合导致的误差的相比于纯误差不显著,模型的拟合度较好。

表2 混料试验设计及结果Table 2 Mixing experimental design and results

表3 二次回归模型方差分析Table 3 Significance analysis t of the regression model test

各成分间交互作用对综合感官品质的影响,见图1。

从图1中A、B、C、D四因素的相应曲面以及相应值可以发现,组分C对相应值得影响最大,D次之,A最小,并且C与D的交互作用明显,燕麦粉和玉米粉配合使用,效果更佳。从分析软件得出,综合感官指数与主料添加量关系的方程如下:

R1=10.97A+12.19B+18.95C+15.74D+10.97AB+10.39AC+17.71BC+8.92BD+13.85CD,复相关系数R2=0.957,P<0.01。

模型最优参数值,见表4。

图1 各成分间交互作用对综合感官品质的影响Fig.1 Response surface plot of each component content

表4 模型最优参数值Table 4 Optimal values of the model

通过该方程获得最优的3组配方如表4,模型预测的最优先响应值为21.248,取表4中第一组配比参数,通过该配比的3次实际验证,平均响应值为21.253,与模型预测值接近,表明该最优化配比具有可取性。

得出原料成分最优配比为:竹笋粉25%,麦芽糊精8.25%,燕麦粉36.31%,玉米粉17.94%。

2.2 产品感官评价

根据原料最优配比,造粒制得的竹笋固体饮料,结果见表5。

表5 颗粒的品质Table 5 Quality of particles

产品颗粒均匀,色泽明亮,颜色淡黄,热水或温水中冲泡时,分散性较好,无结块现象,有燕麦和竹笋的香味,味道微甜,竹笋味明显,稍有黏稠感,后苦味和涩味不明显。

3 结论

理化指标:水分≤5.0%,总砷≤0.5 mg/kg,铅≤1.0 mg/kg,铜≤5 mg/kg。

微生物标准:菌落总数≤1 000 cfu/g,大肠菌群≤40 MPN/100 g,霉菌≤50 cfu/g,致病菌:未检出。

1)对于固体饮料中原料的确定,通过相应的混料试验,并综合考虑颜色、味道、香气、冲调性等因素,得出相应成分配比,发现燕麦对于饮料的香味、味道有较好增强作用,麦芽糊精这对冲调性有所改善,而玉米粉、燕麦粉对饮料的稠度,以及饮料的稳定性均有一定增强作用。

2)通过粉体饮料的造粒,进一步优化固体饮料的冲调性,造粒也是该竹笋固体饮料生产加工的主要工艺流程。

3)通过感官评定,造粒制得竹笋固体饮料,颗粒均匀,色泽明亮,颜色淡黄,在热水或温水中冲泡时,分散性较好,符合固体饮料标准。因此,竹笋超微粉可作为食品主要辅料应用于食品加工中。

[1] 曾竟华,谢建华,邹少强,等.天然产物保鲜绿竹笋的效果研究[J].食品研究与开发,2001,22(1):61-63

[2] 金川,王月英,郑文杰,等.我国竹笋研究现状分析与展望[J].浙江林学院学报,2000,17(1):75-79

[3] 林倩,王强,刘红芝.竹笋深加工及其功能活性研究进展[J].天然产物研究与开发,2012,24(1):136-141

[4] 周志华,金锋,惠更平.新型复合果蔬汁运动饮料中稳定剂配方的研究[J].农业科技与装备,2011(1):18-20

Study on Processing Technology of Bamboo Shoots Submicron Powder Compound Solid Beverage

LIN Li-jing,HUANG Xiao-bing,LI Zhuang,PENG Shao-dan,ZHU Yi-ting,ZHU De-ming

(Agricultural Product Processing Research Institute,Chinese Academy of Tropical Agriculture Sciences,Zhanjiang 524001,Guangdong,China)

In order to improve the utilization of bamboo shoot,bamboo shoots submicron powder compound solid beverage was developed.With bamboo shoot super powder,malt dextrin,corn flour and oat flour as the main raw material by single lattice design for mixing material test.It was determined the ratio of main raw materials:bamboo powder 25%,malt dextrin 8.25%,oat flour 36.31%and corn flour 17.94%.Through the granulation process,high quality color yellowish solid beverage with uniform particles,bright and yellow was developed.

bamboo shoots;submicron powder;solid beverage

10.3969/j.issn.1005-6521.2016.14.022

中国热带农业科学院科技研究人才及创新团队培育项目(1630062014010)

林丽静(1978—),男(汉),副研究员,博士,研究方向:热带农产品贮藏与加工。

2015-07-29