资本寒冬?

创业者拿不到钱?投资人也没有钱?创投市场一片惨淡?

这大概就是大家口口相传的“资本寒冬”。但是,它真的存在吗,长啥样,还会持续多久?也许情况并没有那么糟。

——投资人把钱袋子捂紧,因为他们更理性了;创业公司倒闭,这是优胜劣汰的自然结果。所谓“资本寒冬”,不过是创投市场有益健康的自我清理。

创业公司拿不到钱?

数据:

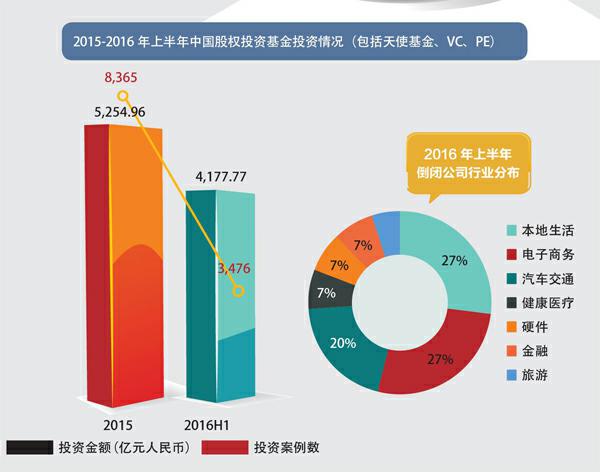

2016年上半年,中国股权投资市场共计完成3 476起投资事件,投资案例数同比下滑24.7%。然而,投资金额却同比上升了58.9%,总金额达4 177.77亿元,平均单笔投资金额1.38亿元,约为2015年全年平均投资额的2倍。

解读:

投资市场两极分化愈发明显,更多资金流向了更优质的项目。消费升级、企业服务、大数据等领域成为投资热点,优质项目成为投资机构争抢的稀缺资源。

但另一方面,O2O、本地生活、电子商务等领域出现大批倒闭企业。清科创投认为,倒闭企业大多诞生或壮大于2015年“狂热期”,同质化严重、盈利模式不清、对市场了解不足。

投资人资金荒?

数据:

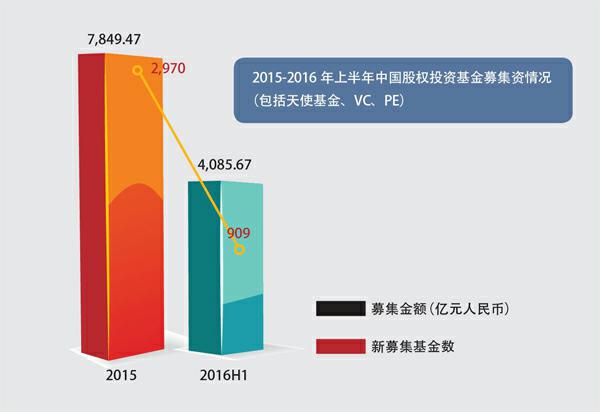

2016年上半年股权投资市场新募集基金909只,募资规模达到了4 085亿元。与去年相比,新募集基金数量虽然同比下降了46.2%,但募集总额反而上涨了1.1%。

解读:

不靠谱的投资机构少了,剩下有实力“过冬”的投资者,反而在“寒冬”中积蓄力量,变得更强大了。当下在资本市场还能活跃的“天使”们,不差钱!

退出渠道受阻?

数据:

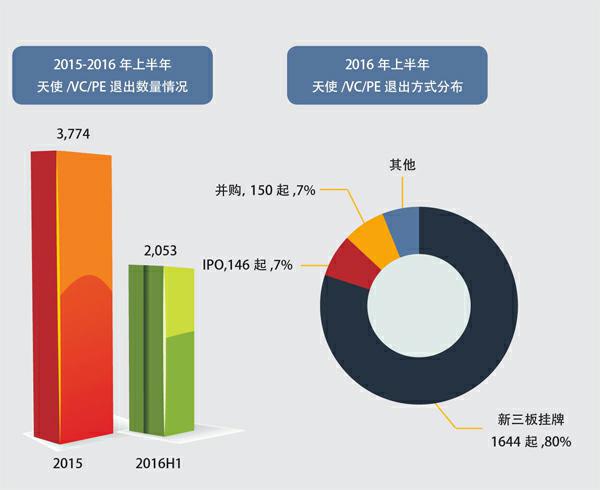

上半年,中国市场股权投资基金退出案例数共计2 053笔,已超过2015年全年退出案例数的一半。从退出方式上来看,与IPO、并购、管理层回购等传统退出渠道相比,新三板已经成为新主流,共退出1 644起,占比高达80%。在2015年,这一数字仅为45%。

解读:

2016年5月,新三板推出“新八条”后,有创业公司抱怨此举加剧了“寒冬”。但从长远来看,市场优胜劣汰,不但降低了资本市场整体风险,保证挂牌公司质量,提高新三板的服务能力,而且更加符合投资机构利益。

事实上,市场上有先见之明的投资机构,不但将新三板视为性价比最高的退出渠道,还围绕这一目标调整了商业模式、组织架构等。若将所有困难都归咎于“寒冬”,未免有种“考不了高分就抱怨考试太难”的感觉。

寒冬将成为新常态?

数据:

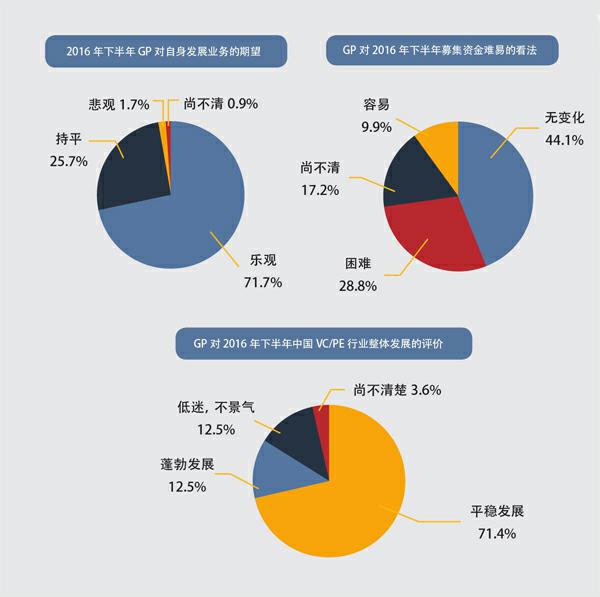

2016年下半年,对于创业行业和市场发展,71.7%的投资人持乐观态度。对于资金募集难易程度,54%的投资人认为不变或更容易,仅28.8%持悲观态度。对于资本市场走向,约84%的投资人持乐观态度。

解读:

真正意义上的“资本寒冬”,应当具有普适性、广泛性以及无差别毁灭性,而非仅针对不能适应温差的部分人。现在所谓的“资本寒冬”,不过是疯狂之后的理性回归。

当环境“自然淘汰”不符合市场规律和商业逻辑的创业者、投资人,使得更多资源、资金流向更有价值和可能性的商业群体,让商业回归本质、让市场走向健康。

那些活下来的人,在“寒冬”中补给、沉淀、成长,生长出更强大的羽翼,以面临下一个时代更复杂、多变、求新的商业环境,从而在真正意义上影响、改变甚至引领未来。