翰墨烟云

——民国时期的北京书风(三)

文/邹典飞

翰墨烟云

——民国时期的北京书风(三)

文/邹典飞

民国时期的北京书坛名家辈出,他们广泛活动于京城政界、军界、文学艺术界,并利用这一地区独特的历史人文环境和自身的学养,以手中的如椽巨笔开启了民国时期北京书法发展的新纪元。

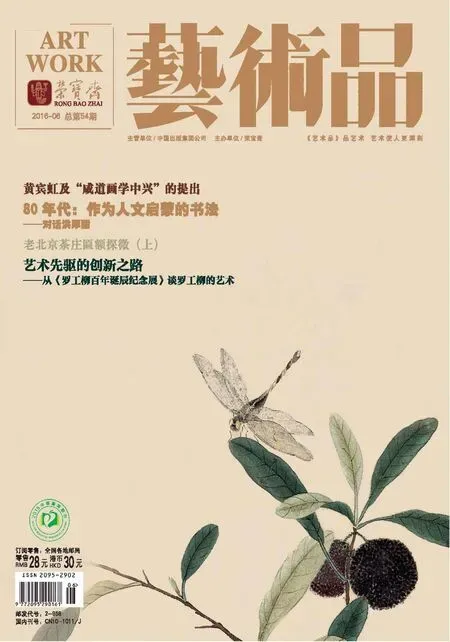

吴北江 行楷七言联

“高世绝俗 冲淡平和”—记吴北江的书法艺术

吴北江(1897—1950),原名启孙,改名闓生,字辟疆,号北江,学界称“北江先生”,清末大儒吴汝纶之子,安徽桐城人。幼承家学,习古文辞,后游学于日本早稻田大学。归国后任度支部财政处总办等职,曾一度入北洋大臣杨士骧幕府,后任直隶学校司,主持莲池书院。民国以后,任袁世凯大总统府秘书、教育部次长代理部务。1916年后任北洋政府总统府秘书、教育部次长、国务院参议、顾问等职位。1928年,应张学良之邀,赴奉天任萃升书院古文教授。抗战期间,虽困于生计,仍清白自居,拒绝出仕伪政权,隐居著述。抗战胜利后,任北京古学院文学研究员。吴北江是民国时期著名的硕学鸿儒,一生埋首经史,著述宏富,有《诗文会通》《尚书大义》《尚书衍义》《诗义会通》《周易大义》《左传微》《左传文法读本》《孟子文法读本》等。

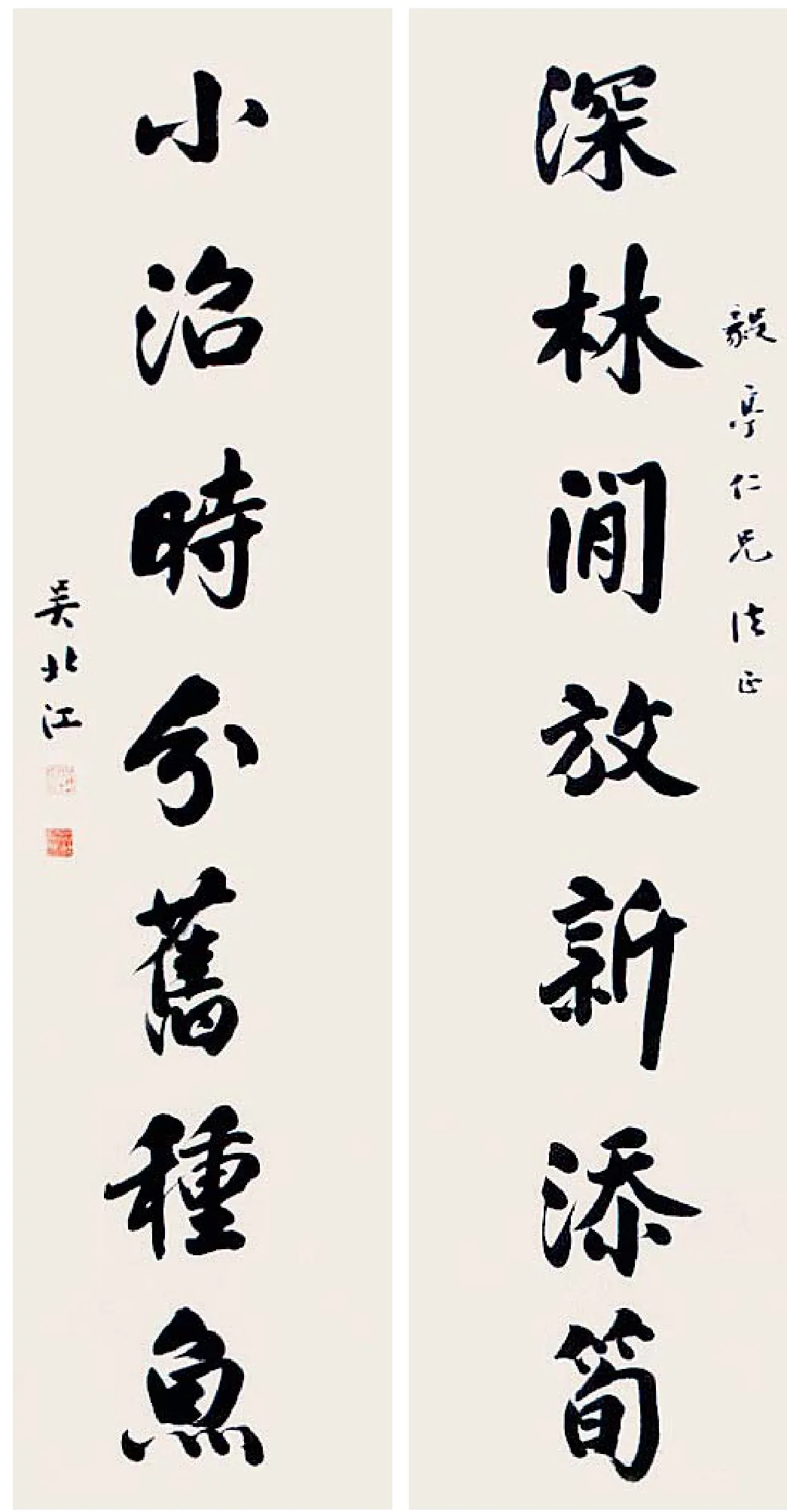

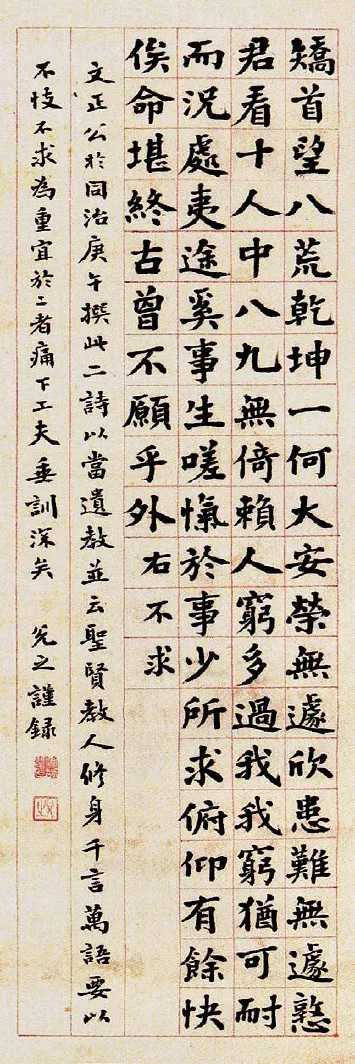

吴北江 行楷书条幅

吴北江“生而异禀,濡染家学”1,八岁能文,九岁时其所作诗被时人王毓箐赞为“绝似汉人”2。他先后师从贺涛、范当世、姚永概等名儒,其父老友王树楠见吴北江后“叹为奇才,曰吾老友挚甫有后矣”3。吴北江平生不乐仕进,最喜著书,曾先后入徐世昌、段祺瑞、黎元洪幕府,以作幕为隐,所得收入多数用于购书,一生志趣在于收天下英才而教之,弟子中知名的有曾克耑、齐燕铭、贺孔才、于省吾、潘伯鹰等。其弟子贾应璞、张庆开于1920年编有《文学社题名录》,收录北江先生当时弟子门人113人。吴北江诗文兼擅,以古文成就最高,是民国时期桐城派的后劲人物。新文化运动期间,桐城派成为新文化运动的主要批判对象,北江先生见新文化派中的激进派主张全盘否定传统民族文化,如陈独秀提出的汉字拼音化,取消方块字等中文西化的观点,毅然以桐城派卫道者的身份加以抨击,发出了“文字存而后事功著而名烈昭,文不可见则乾坤或几乎息矣。世之浅者顾挟其怨懫妒媢私意,欲抵污构陷以自慊焉,不亦悲夫!”4的感慨,坚决维护其父辈奉行的“醇厚雅洁”桐城派文风。居京期间,他还曾参与由关赓麟先生发起的“稊园诗社”,此诗社中汇聚了京城一大批文人学者,如傅增湘、章士钊、许宝蘅、郭风惠、叶恭绰、夏仁虎、邢端、陈云诰、彭八百、王道元、言简斋、张伯驹等,他们诗词唱和,极为风雅。在人们的记忆中,北江先生最令人难忘的是他诵读诗文,其“诵之入神之际眉头飞扬,笑容可掬,声音变化,千回百折之态,若现于空际。听之者神凝形释,文章内涵之秘,不待讲说而自明,盖‘因声求气’之说也”。5

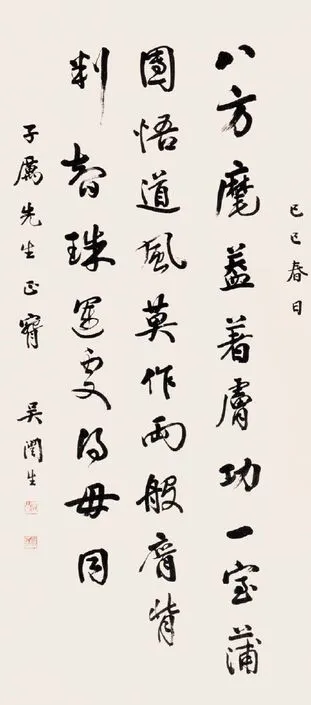

北江先生诗文均佳,其诗远祖风骚,上宗杜韩、江西,近拟桐城、同光,自成一派,所作诗大气磅礴,横空出世,在诗坛占有一席之地;为文合韩非子、司马迁、韩愈、王安石为一体,文风雄奇俏厉,为民国时期桐城派之代表人物。他的书法亦有很高的造诣,这主要得益于其深厚的家学,其父吴汝纶为中兴名臣曾国藩弟子,曾氏亦工于书法,在清末书坛称著一时。吴汝纶早年参加科举,受过严苛的馆阁体训练,书法导源于颜真卿,用笔雄放浑厚,气息雅正,望之俨然。吴北江书法受其父影响较深,亦宗鲁公,得颜书雄健之体魄,提按之中尽现法度,能于严谨的结体中自出新境。他的行书则融颜真卿、苏东坡书法于一炉,结体宽舒,笔法精熟,深得东坡书法之神髓。目前,他的书法以行书最为常见,小字行书饱满厚重,稳健端庄,极为精到。他的大字潇洒平和,将颜字书写得轻松自然。总体来看,北江先生的书法基本上遵从帖学,未受碑派书风影响,坚守着自家传统,但整体气息高世绝俗、冲淡平和,为典型文人世家子弟之作,是家学和自身结合完美的典范。

吴北江 行楷书札

注释:

1转引自吴闓生著、余永刚点校、房轶五著、徐成志点校《北江先生诗集·浮渡山房诗存》,18页,黄山书社,2009年。

2同1。

3转引自王维庭《吴北江先生传略》,国家图书馆编《文献》,65页,1996年第1期。

4转引自吴闓生著、余永刚点校、房轶五著、徐成志点校《北江先生诗集浮渡山房诗存》,23页—24页,黄山书社,2009年。

5转引自王维庭《吴北江先生传略》,国家图书馆编《文献》,66页,1996年第1期。

6转引自吴闓生著、余永刚点校、房轶五著、徐成志点校《北江先生诗集浮渡山房诗存》,20页,黄山书社,2009年。

清末民国时期,面对社会的变革,有一批旧式文人,选择了传统士大夫的生活方式,像旗人杨钟羲、学者瞿宣颖等,他们终日埋首于故纸堆中,以研究经史子集为乐,书法仅是他们的一项基本技能,但其或经过科举之训练,或深受家庭影响,于耳濡目染中继承家学,吴北江即是此类文人。他对帖学书法有一种执著的眷恋,视其为正统书风,对碑派书法似乎不甚关注。在生活中,他每日受父辈和老师的熏陶,作书为文均遵从法度,恪守传统,加之常年临池不辍,前辈书风得以继承发展。因此吴北江书法是传统士大夫文人书法的延续,这种风格讲求法度,一笔一画均要有出处,经过常年反复的训练,他作书更为自信从容,将看似单调的书体写得遒劲圆融,无丝毫俗气,质朴的面貌中是数十年临池功力和学识的蓄积。欣赏北江先生的书法,笔者看到的是一种坚守、一种执着、一种信念,正如他始终奉行的桐城派文风一样,是对传统帖学书法的传承和发展,虽然吴北江书法不追求新奇的面貌和鲜明的个人风格,但从他的书法中我们可以寻觅前人法书的遗风和他们即将逝去的精神世界。1928年,北江先生五十寿辰时,桐城唐尔熾特作诗赞之曰“继世有文章,司马班父子。元成哀平间,亦有刘中壘。降而至北宋,三苏亦可喜,吾邑方刘姚,文行俱可记。再传寂无闻,未足趾前美。先师冀州公,近代马班氏。大业炳千秋,英声腾八海。吾子继之兴,矩矱酷相似,此乃国之幸,非徒家福耳”6,此诗表达了时人对先生的一种崇拜和敬仰之情。

“风流淹雅 士人风范”——记瞿兑之的书法艺术

瞿兑之像

瞿兑之(1894—1973),笔名宣颖,字兑之,别名益锴,号蜕园,别署楚金、向平、杶庐、渠弥、铢庵,湖南善化人。清末名臣瞿鸿禨之子,曾国藩之女曾纪芬的女婿,早年曾先后求学于北京译学馆及上海圣约翰大学、复旦大学,接受新式教育,后曾任北洋政府国史编纂处处长、印铸局局长、国务院秘书长等职,并任南开大学、北京师范大学、燕京大学、清华大学教授,曾参加中国营造学社、北平研究院等学术团体。抗战期间,滞留北平,出任伪华北政务委员会秘书厅厅长、伪北京大学代理总监督、伪华北编译馆馆长。抗战胜利后,流寓上海,以撰文为生。“文革”期间,以“反革命”判刑十年,死于狱中,“文革”后获平反。

瞿兑之出身名门,其一生经历曲折复杂,作为文人,他治学严谨,精通于方志学、社会风俗史、秦汉史、掌故学、职官制度及唐代诗文笺著等,著有《方志考稿》《历代职官简释》《汪辉祖传述》《汉代风俗制度史》《中国骈文概论》《人物风俗制度丛谈》《养和室随笔》《杶庐所闻录》《北京建置谈荟》《北平史表长编》《燕都览古诗话》,辑有《中国社会史料丛钞》《同光间燕都掌故辑略》及《李白集校注》《刘禹锡集校注》等。瞿兑之在文学、史学、书法、绘画等领域均有较高的造诣。对于他的学术成就,学者周黎庵称“论本世纪二十年至七十年代的半个世纪中,中国学术界自王海宁、梁新会之后,够称得上‘大师’的,陈(寅恪)、瞿(兑之)两先生可谓当之无愧。但陈先生‘史学大师’的称号久已著称,瞿先生则尚未有人这样称呼过,其实两位是一时瑜亮,铢两悉称的”1。而学者沈其光则认为“瞿君兑之(宣颖),风流淹雅,倾倒一时”2,郑逸梅在《瞿兑之学有师承》一文中记“兑之为一书卷气十足的旧式文人。对人很和易”3,可见瞿兑之在时人眼中是一位饱学儒雅的文人,但他并未像陈垣、陈寅恪、吴北江等学者一样与政治保持着距离,其身份却在文人和政客中变换,尤其是在日寇侵华期间,出任伪职,与黄濬、王揖唐、梁鸿志等沦为“汉奸文人”,被世人唾弃,作为文人这是极其可悲的。然而瞿兑之学识渊博,书法写得很好,在清末民初的旧京文人中颇富时誉,且其书学思想具有个性,因此笔者抱着“不以人废言”的态度,对其书法及书学思想略加介绍。

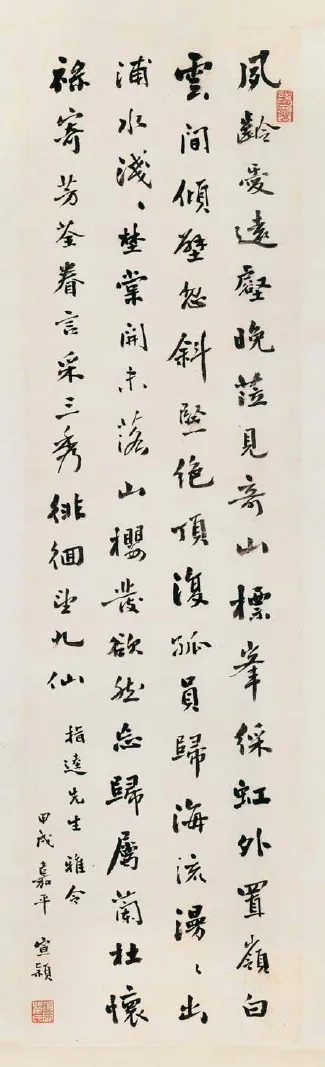

瞿兑之 楷书条幅

注释:

1转引自《导言》,瞿兑之《杶庐所闻录·故都见闻录》,4页,山西古籍出版社,1996年。

2转引自田吉《瞿宣颖年谱》,16页,上海复旦大学,2012年。

3郑逸梅《瞿兑之学有师承》、郑逸梅《清末民初文坛轶事》,33页,中华书局,2005年。

4转引自田吉《引言》,田吉《瞿宣颖年谱》,1页,上海复旦大学,2012年。

5同4。

先谈瞿兑之与北京的关系,最初他从父入京,据其年谱记载为1902年,那时瞿兑之不满10岁,初居于北池子左宗棠故宅,后搬至黄米胡同半亩园邻宅,并在此地居住达7年之久,他自幼受旧京文化影响,对此地的风土人情、街道变迁、人物遗风均颇为熟悉,其著作中有很多是记录北京风土的。他的父亲瞿鸿禨为清末重臣,往来朋辈均是彼时知名的官员、学者,因此瞿兑之自幼耳濡目染,并受知于张缉光、王闿运、王先谦、曾广钧等名儒,积聚了深厚的传统文化根基,他还从湘潭画家尹和白习画,由于书法遒美,常常代老师在画上题字。瞿兑之最为世人所知的是,精熟于清代及民国掌故,能以史家眼光观人论事,对资料进行合理的筛选和辨别,是民国时期著名的掌故大家。他的诗学成就也很高,汪国垣在其《光宣以来诗坛旁记》“瞿蜕园《西园王孙草书墨竹歌》”条认为瞿氏此诗“颇得湘绮老人《圆明园词》笔意”,沈其光称其近体诗“沉雄博丽,一洗近代嚣凌纰缦之习”4,曹聚仁则称他五言诗“颇得陶谢意趣”5。正是由于瞿兑之综合素养较高,著述宏富,因此郑逸梅所说的“兑之书法遒美,有晋人风,古人所谓‘即其书,而知其胸中之所养。’不啻为兑之而发”6也算是客观的评价。翻阅瞿兑之的年谱可知,他五岁时习字受其塾师张缉光影响,除喜读书外,把写字视为乐事,其父瞿鸿禨更是想出了许多方法鼓励他,并教他写红纸的对联和扇面。对于他的取法,年谱中并未提及,但从其文章和书法中看,似乎从颜书入手,如他后来所说“社会盛行所谓的赵肌欧骨的馆阁体,楷书始愈失质朴谨严之意”7,可见其对馆阁体是不大喜欢的。同时他对清末北京盛行的翰林王垿书法,则认为“实则陋劣不能成字”8,王垿为清末活跃于京城的著名书家,精于颜体书法,其时旧京还流传着“有匾皆书垿,无腔不学谭”的说法,但王垿书法在瞿兑之眼中却是不堪入目。科举废后,他看到了书法发展中的曲折,认为“字体虽解放,而市井无识,好以庸俗软媚之字为招榜,书法既更不如昔,而制笔之法益逊矣,民国以来,四方善书之士,苟有一长,咸集京师,虽市榜满目俗书,未能递革”9“近年字渐渐解放,各种恶劣的形式层出不穷,古人横平竖直之用笔原则即不讲求,分行布的结体方法亦全然不计。于是一笔之内,轻重不齐,一字之内,疏密悬绝。再加以波磔萦带,不择地而施,所以写出来的字,多半肥肿拥塞,重复错乱,绝无罗罗清疏之致。至于市井俗手所书,那就更不用说”10,可见瞿兑之对科举废除后的匠人书法也是排斥,他认为书法是文人的翰墨余事,以一种传统文人士大夫来审视书法这门艺术。在其年谱中,很少提及他习书的经历,书法应是其日常生活中的一部分。但瞿兑之并非是一位恪守传统的文人书家,其书学思想有时亦体现出一种新旧思想的矛盾和交融,如他在《汉字之简单美》一文中曾谈到近代文字的应用,以公告(新闻、广告、标语、布告)为生活不可缺少的部分,其字体可不用楷书,而“第一废除波磔(波磔就是勾挑之类),恢复篆隶原体,以平直方整为主。第二根据六书原则,废除俗制之字,因为俗字往往是滥加笔画的,例如燃烧之燃,在火之外又加火字,水果之果,在木之外又加草头,这些字都不可用。第三根据草书原则,采用省笔。例如四点改作一横之类。注意这三种方法,可以渐进地使汉字简单化,可以节省很多书写功夫的工夫,同时复返古朴美观的境界”11,瞿兑之在文中的一些观点显示出他对书法的认识和理解,其“恢复篆隶原体”的主张与文字改革运动中钱玄同提出“废楷用篆”的理论相类,钱玄同作为新文化运动中比较积进的改革者,他认为小篆是自文字创始以来比较完备的字体,并率先以篆书进行著述,计划以篆书写成《说文管窥》《小学答问》《新出土三体石经》等著作,但后来却因种种难题未能完成。二人在书学主张上有一定的相通性,可见瞿兑之对于书法并非仅停留于简单的临摹,而是通过深谙书法发展的脉络,以撰文形式阐发自己的观点。新中国成立后他还曾发表过《文廷式的汉字改革论》《书法的解放》等书学文章,其中很多内容颇具研究价值。

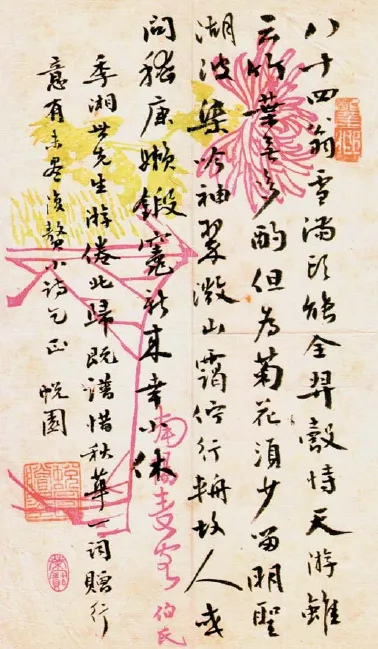

瞿兑之 行楷书札

瞿兑之 行楷书札

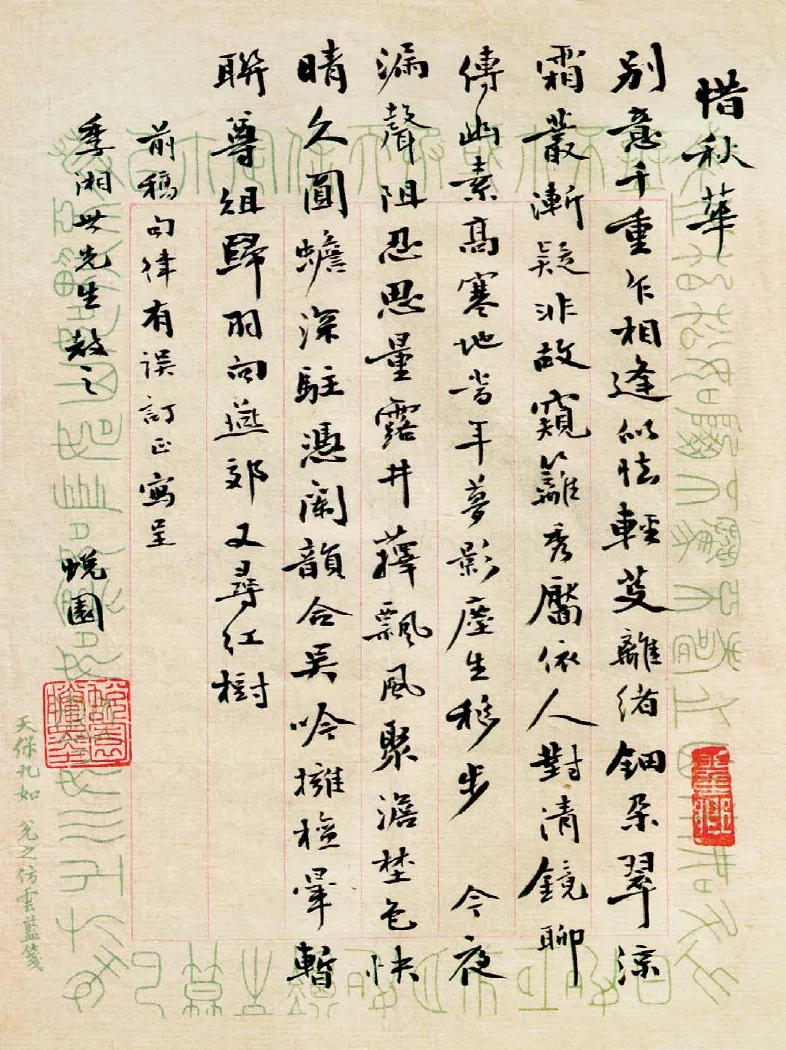

从常见的瞿兑之书法来看,他的书法可分有三类,一为楷书,瞿兑之的楷书应从颜真卿入手,受其父瞿鸿禨书风影响较深,瞿氏父子均钟爱颜书,但瞿兑之的颜书似乎比其父的要规矩保守,瞿鸿禨于清末居官较高,其楷书中宫收紧,体势开张,骨力雄强,体现出一种政治家的胸襟和魄力。而瞿兑之的书法似乎更恪守颜书的原貌,把法度掌控得恰当得体。其楷书除取法颜书外,还吸纳了清人钱沣书法的特点,带有很强的清人颜书风貌。二为行书,瞿兑之的行书鲜有大字,小者写得极为精到,书法中除颜书外,还带有较强的宋人风致,他曾为王揖唐幕客,行书面貌和王也有几分形似,若细致对比,会发现瞿兑之的行书似更为细腻,点画之中的法度为王所不及,看得出他的临池功夫很深。欣赏瞿兑之的书法,给人印象最深的是书作中蕴藉着的文人气质,但无其父那种政治家的张力和动感。从他书法中可知瞿兑之不是一位能纵横于政坛的人物,他书生气质太重,不知变通,面对复杂的政治形势难以负荷,无担当之力,这也注定了其书法谨守法度、内敛秀逸的风格。三为篆书,据记载,瞿兑之曾自学篆书,如今在拍卖市场上偶能见到,但均不甚成熟,面貌板滞,缺乏独有面貌,且从其师承来看,他的老师均不擅长篆书,瞿兑之虽与齐白石有着一定的交往,但白石老人书法对他似乎亦无太多影响。总体而言,瞿兑之书法还是以行书最为见长耐看,尤其是书写于信笺之上,整体细腻柔美,用笔潇洒飘逸,气息清新隽永。

近日网上流传着《笺人瞿兑之》一文,其中记录“文革”期间,瞿兑之藏笺纸32箱,在他入狱后被全部抄走,此事令他痛心不已,将散落的数十页笺纸藏于被垫之下,为了防止红卫兵再次光顾,他将剩余的纸每页均写上毛主席诗词,这些笺纸才有幸流传于世。瞿兑之对笺纸极有研究,曾撰有《说笺》一文,对古人信笺的颜色、制作、流传,风尚、书写规矩讲得非常透彻精到,令人读其文如见其为人。如今瞿兑之的书法存世不多,为研究他的书法带来了很大的困难,但笔者认为瞿兑之书法很有特色和时代特点,应因其学而传,后世著民国书法史者似乎应为他留下一席之地。

瞿兑之 行楷书条幅

6郑逸梅《瞿兑之学有师承》、郑逸梅《清末民初文坛轶事》,32页,中华书局,2005年。

7瞿兑之《汉字之简单美》,瞿兑之《人物风俗制度丛谈》,319页,山西古籍出版社,1997年。

8瞿兑之《市招》,瞿兑之《杶庐所闻录·故都见闻录》,257页,山西古籍出版社,1996年。

9瞿兑之《李福寿》,瞿兑之《杶庐所闻录·故都见闻录》,240页,山西古籍出版社,1996年。

10瞿兑之《汉字之简单美》,瞿兑之《人物风俗制度丛谈》,319页,山西古籍出版社,1997年。

11同10。

(本文作者任职于首都博物馆)

责编/王可苡