大数据环境下博士后培养质量测度体系研究

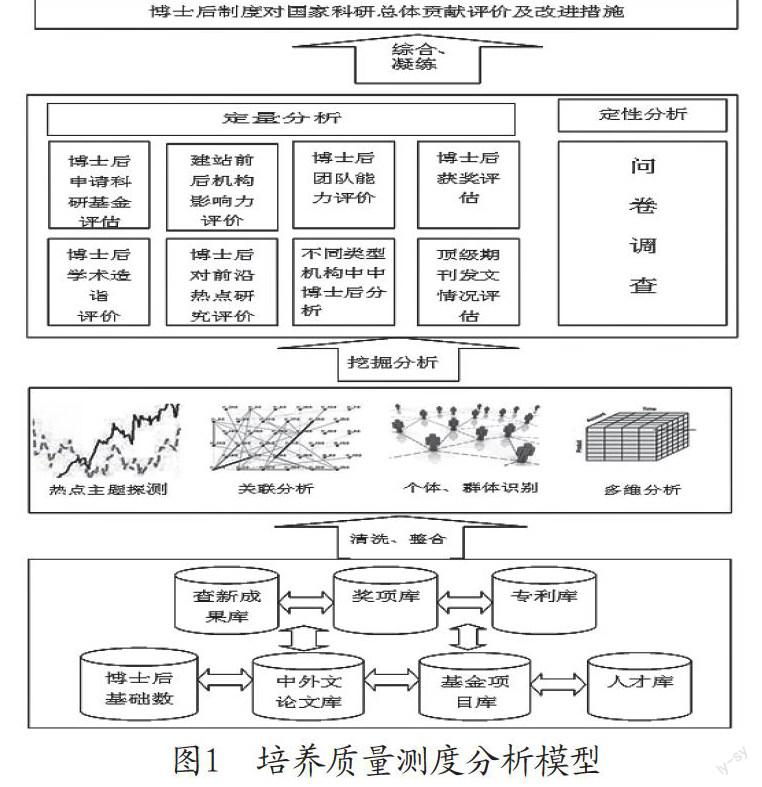

摘要:文章在中国科学技术信息研究所大数据平台的基础上,以我国博士后制度建立以来博士后群体的科研成果、学术影响、学科贡献、社会影响及博士后站建设等方面为测度内容构建综合性的测度方法来评估博士后研究成果、研究形式、合作关系对科学发展的贡献作用,希望发现科学的测度体系,能够尽可能全面、真实地反映博士后培养质量。

关键词:博士后;培养质量;测度体系;人才评价;大数据环境 文献标识码:A

中图分类号:G203 文章编号:1009-2374(2016)26-0191-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.26.093

1 概述

20世纪80年代中期,中国开始实施博士后制度。历经30年的发展,截至2014年底,全国设立博士后科研流动站3011个、博士后科研工作站2755个,累计招收博士后130367人。博士后制度是我国培养和造就高层次科研人才、尽快提高科研综合实力的有效捷径,博士后成果产出评估、考核指标、考核标准以及需要他们做出什么贡献才符合设站单位的投资利益等问题一直受到社会关注。近年来,国内学者对博士后的培养成效进行了调查、评估和分析。黄飞跃、陈晓玲于2003年讨论了博士后自我评估的内涵与特征,提出博士后在站期间及出站三年的考核评估指标。2004年,周元敏研究提出了一套博士后流动站评价指标体系的设想。2007年,林大静等学者从定性和定量两个方案探讨了高校博士后考核评价指标体系,力求使指标具有可调性、可测性和激励性。2008年,王可俐从科研能力、个人素养及研究成果三个方面建立博士后考核指标,对出站博士后进行打分考核,并划分考核等级。从上述内容来看,目前对于博士后评价的研究多是局部性、阶段性的。同时,针对不同需求建立的评价体系间差异较为明显,较难适应大数据分析的需求。据笔者统计,仅2009~2013年我国在站博士后在站期间发表的中文期刊论文就达15余万篇之多,加上国外期刊论文、专利等成果更是一个庞大的数据。近年来,各行各业都在集中进行海量数据的挖掘和应用,这表明大数据时代已经到来,这种趋势也正在集成到人才评价管理中。本文就是在这一背景下,通过博士后群体及设站单位两个维度,从大数据分析视角构建了站点建设能力、社会影响力、学术造诣、团队能力、科研热点研究、科研基金、申获奖项等指标组成的博士后质量培养测度指标体系,力求为我国博士后群体质量评价提供综合参考依据。

2 博士后培养质量测度方法

博士后人才特点决定了其质量测度有别于其他人才的质量测度方法。培养质量的测度方法很多,如科学计量方法、层次分析法、模糊综合评价法、灰色评估法等,它们都有各自的特点和适用范围。科学计量法是当前国内外评价科研产出最常用的方法;层次分析法较好地考虑和集成了综合评价过程中的各种定性与定量信息;模糊综合评判法为解决模糊性和不确定性问题提供了一个有效的解决方法。博士后培养质量具有复杂性、层次性、不确定性和未知性等特点,需要综合运用科学计量和灰色评估法等对博士后培养质量进行综合测度和评估。在对各种方法进行科学评估的基础上构建测度方法体系。本文根据博士后培养质量的特点,在问卷法的基础之上采用对比分析法与文献计量法相结合的评价方法考察博士后的培养质量问题。

3 博士后培养质量测度指标

博士后培养质量测度结论的有效性取决于测度指标的选取,测度指标直接影响博士后培养评价的客观性和科学性,构建开放的测度指标是研究的基础。指标的选择应根据博士后培养可持续性的发展目标进行全面的指标设计,本项目主要构建在站博士后科研产出评价指标、出站博士后的评价指标和针对博士后站的评价指标及制度措施等的评价指标等。

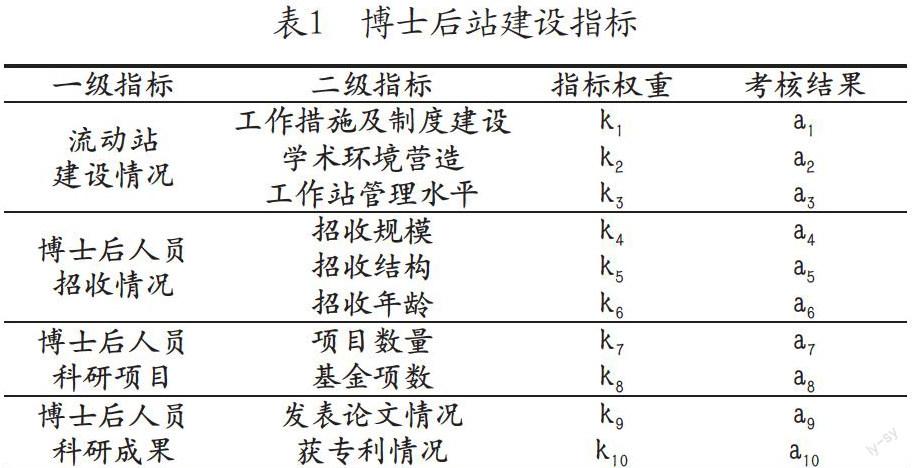

3.1 博士后站建设指标

我国博士后科研工作站的快速发展过程中出现了一些在管理和运行上亟待解决的问题,特别是工作站的“空站”现象突出,无法实现预期的科研目标。有业内人士透露,某些地方的博士后科研工作站空站率甚至达到50%,“十站四空”的现象十分普遍。及时科学的评价能更好地促进博士后培养制度不断完善,使得博士后流动站和工作站良性发展,提高培养质量。

如表1,对博士后站点的评估由包含站点建设水平与科研实力两个方面组成,共分为博士后站建设情况、博士后人员招收情况、博士后人员科研项目及博士后人员科研成果四项指标,并视重要程度的高低冠以不同的权重。其中博士后站建设情况、博士后人员招收情况两个指标通过问卷调查法对博士后站点信息化建设、科研管理制度建立执行、博士后人员招收、考核、学术交流及住房等方面评估博士后站对持续发展采取的促进措施。博士后人员科研项目及博士后人员科研成果主要通过博士后站成果产出的绝对数量增减及相对比例变化来评估博士后站科研实力水平。打评分公式如下,每项指标打分为10分制,也可把评分分值转化为评估等级,例如评估成绩<6分为“不合格”;如果6分≤评估成绩<8分为“合格”;8分≤评估成绩<9分为“良好”;评估成绩=9分为“优秀”,此评估模式具有一定的科学性和可操作性,能够较为客观地反映博士后站点在持续建设方面的能力,其中k1+k2+k10=1。

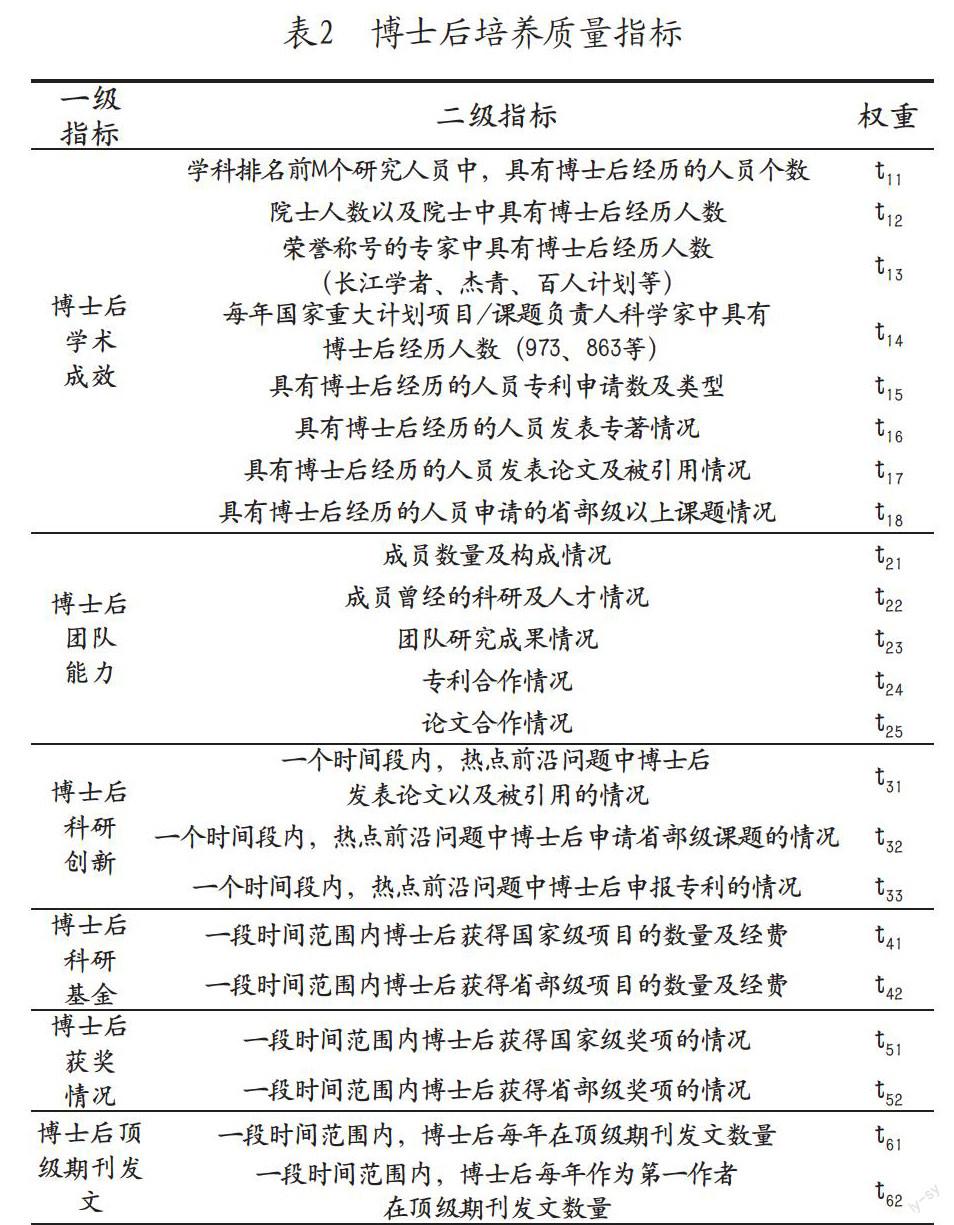

3.2 博士后测度指标

本节主要讨论博士后个人综合科研实力的测评方案。首先从学术成效来看,对N年博士后经历的科研产出从绝对数量增加和所占全部科研环境中科研产出的相对比重进行分析,同时对具有院士等荣誉称号的专家中博士后的比例及变化进行分析,从而反映出博士后在整个科研队伍中重要性的变化。任何科研工作并不是单打独斗,而是依靠若干科研人员组成的科研团队通过密切配合,团结协作才能取得研究硕果。因此,团队建设水平是博士后培养质量测评的关键指标。该指标在博士后论文合著、专利申请等内容上进行扩展,分析博士后团队的成长情况和规模,并通过与平均的团队规模和发完境况进行对比,识别出以博士后为负责人的团队在科研攻关、国际合作以及带领团队的能力。博士后科研创新能力主要是通过对特定学科中前沿热点问题的探测,分析这些前沿问题中博士后在申请课题、发表论文等的比例及变化趋势。博士后申获重要科研基金与获得国家级奖项结果能够直观地反映出博士后群体在同学科人才竞争中的位置,同时在国内外顶级期刊的发文数量及比例也反映出其在高水平科研领域内的科研实力。

如表2所示,由于指标多为定量指标,因此可以根据实际情况制定不同的评分档次,比如被三大索引收录的文章得多少分,被核心期刊收录的文章得多少分,且前者得分应比后者得分要高。申获发明专利应得多少分,外观专利应得多少分,根据申请难易程度给予不同的分值。最后将各指标分值按照不同权重进行计算得到最终测评分值。

4 结语

博士后制度是我国培养和造就高层次科研人才、提高科研综合实力的有效途径。但是,囿于相关测度理论和方法的欠缺,我国对于博士后培养质量的测度一直难以科学、系统且持续地开展。目前的研究大多处于博士后培养政策及个人考核角度,并且由于较早时期信息化不普及,缺少对出站博士后的跟踪调查和数据收集的方法,限制了国内学者对博士后制度的全面评价和研究。本文基于中国科学技术信息研究所大数据平台,运用科学计量方法在全国范围内,对全学科、全行业博士后人员的培养质量进行测度指标设计与体系建立。通过大数据计算与整合从宏观群体角度探索高层次人才培养现状及发展趋势,对博士后科研能力成长、影响力进行追踪研究,同时对提升我国整体人力资源实力具有参考意义。

参考文献

[1] 黄飞跃,陈晓玲.管窥博士后工作自我评估的内涵与特征——兼议博士后研究人员的考核与评价[J].高等理科教育,2003,(6).

[2] 周元敏.浅析博士后流动站评价指标体系[J].现代大学教育,2004,(6).

[3] 林大静,陈利群.高校博士后考核评价指标体系设置探索[J].黑龙江高教研究,2007,(12).

[4] 王可俐.建立科学客观的博士后评价指标体系研究

[J].重庆大学学报(社会科学版),2008,14(6).

作者简介:王娜(1983-),供职于中国科学技术信息研究所,研究方向:信息资源建设与分析。

(责任编辑:周 琼)