中国新时期(1979—2013)翻译史著作的计量分析

黄焰结,胡国正,邱 晨

(安徽工程大学外国语学院,安徽 芜湖241000)

中国新时期(1979—2013)翻译史著作的计量分析

黄焰结,胡国正,邱 晨

(安徽工程大学外国语学院,安徽 芜湖241000)

文章采用文献计量分析的方法,考察了1979至2013年间在中国出版的540部翻译史著作的出版地分布、出版时间分布、主题分布以及译入史与译出史分布。研究发现,1979至2013年间,翻译史研究在中国取得了长足的进展,呈现出多样性与多元性特征,但其中也存在相似选题扎堆、研究范式与方法陈旧等若干问题,尤其是译出史的出版亟待关注。文章最后对相应的问题进行思考,并提出建议。

中国新时期;翻译史著;文献计量分析

一、引言

翻译史是翻译研究的基础,随着翻译研究作为一门独立学科地位的确立,翻译史研究在国内外逐渐兴盛起来,实践史、理论(思想)史、史料集、翻译家传等各种具体翻译史以及翻译史学等方面的研究著作相继出现[1]。在中国,发轫自20世纪初的翻译史研究1949年后在大陆和港台地区分头演进。中国大陆的翻译史研究经历“文革”时期的中断后,在20世纪80年代初“西学东渐”的语境下又重新兴起,与港台地区未曾中断的学术研究融为一体。此后,随着20世纪90年代翻译研究的文化转向,翻译史在中国的学术关注度更是大幅上升,几占中国翻译研究总体的33.5%[2]15。而据我们统计,1979至2013年间在中国出版的翻译史著作多达540部①。鉴于著作出版是学术研究的晴雨表,与研究、教学形成互动,本文就以中国新时期(1979—2013)出版的翻译史著作为考察对象,对其出版地分布、出版时间分布、主题分布以及译入史与译出史分布进行计量分析,以期对新时期翻译史学科的发展有比较深入的了解,进而探讨当下中国翻译史研究的优劣得失,并就相关问题提出相应的建议。

二、研究方法与步骤

我们调查了北京大学图书馆、清华大学图书馆、北京外国语大学图书馆、香港中文大学图书馆、香港浸会大学图书馆、台湾大学图书馆、澳门大学图书馆、中国国家图书馆等数十家高校或学术机构图书馆的馆藏翻译史著作,并通过读秀知识库、亚马逊网上书店、孔夫子旧书网等网络数据库进行检索补充。检索方法主要是根据“翻译史”“翻译文化”“翻译研究”“翻译+历史”等关键词进行搜索,然后在此基础上人工阅读筛选。由此,我们共搜集到1979—2013年在中国出版的翻译史著作540部(此外,还搜集到中国学者在国外同期出版的翻译史著作12部,以及国外的中国翻译史研究著作12部)。首先,我们对这些史著逐条标明了出版参数(作者/编者/译者、书名、出版地、出版者、出版时间、版别、语言、主题、翻译方向等),建立了一个翻译史著作数据库(限于篇幅,数据库略)。然后,采用文献计量分析的方法对史著的参数进行描述分析。最后,指出中国新时期翻译史著作出版存在的若干问题,并建议出版社与学术界加强联系,努力解决相关问题。

三、调查结果与分析

1979—2013年出版的540部翻译史著作中,中国大陆出版的有492部,占91.1%之多,香港地区29部,占5.4%,台湾地区19部,占3.5%。这些史著覆盖的领域广泛,不仅出版形式多样,而且其作者身份显示有诸多不同学术背景的学者在从事该项研究。下文将根据数量统计对这540部史著进行描述分析,兼及考虑国外出版的文献。

(一)540部翻译史著概览与分析

从1979至2013的35年里,540部翻译史著每五年的数量分布情况如图1:

图1 1979—2013年中国翻译史著作各年段数量图

图1显示,中国大陆翻译史著作的出版数量呈逐年段上升趋势,其中涨幅最大的年段是在2004—2008年,但显著上涨开始于20世纪90年代后期。从具体年份看,2000年是第一个扩增的节点,该年度翻译史著作的出版数量首次突破了10部,达到了15部之多;此后,大陆出版的翻译史著作数量一直攀升,2004年突破20部,2007年突破40部,2009—2013逐年的出版数量都在40部上下浮动,其中2009年达到最高峰44部。

1979—2013年,中国大陆翻译史著作出版数量的逐年段上升,印证了中国翻译史研究在走向繁荣。更重要的是,它还直观反映了中国翻译史研究的发展历程:改革开放伊始至20世纪90年代初的复苏(1979—1993)、世纪之交的发展(1994—2003)与近十年的繁荣(2004—2013)。之所以将前15年称为复苏期,是因为中国翻译史研究百余年的学术传统在大陆因“文革”而断裂,到了20世纪80年代,借助改革开放的春风和新时期的“西学东渐”高潮,才又重新拉开了帷幕。及至20世纪90年代末,随着西方文化学翻译理论迅速登陆中国,中国的翻译研究开始了文化转向,翻译史研究开始蓬勃兴起,研究范式也从复苏期的翻译史实践向翻译史论发展②。进而随着翻译学学科在中国的确立,以及西方文化史学话语输入的影响,翻译史研究在中国大陆渐趋繁荣。一方面,基础层次的翻译史实践仍然在发展,但步伐明显放缓,而提升层次的翻译史论则渐次增多。据统计,540部翻译史著作中,翻译史实践有310余部,其中2005年之前(含当年)占170多部,换言之,2005年之前,翻译史实践约为翻译史总量(230部)的74%。与此同时,不难发现翻译史论在2005年之后从原来的50余部大幅上涨到了220多部约占本时段翻译史总量(310部)的71%。难能可贵的是,对翻译史研究自身问题进行理论探索的翻译史学理论也取得了从无到有的突破。另一方面,翻译史研究的主题已趋丰富(参见表1),超越了复苏期以翻译史实践(尤以目录与提要等工具性史书为多)为主的单薄的主题书写,而发展成为囊括20余种主题的多样性翻译史书写。其中,不仅主流的文学翻译/翻译文学史、翻译文化史在质③与量上取得了进展,而且翻译教学史、研究史、活动史、出版史以及区域翻译史、翻译家口述史等主题或多或少都有涉及,有些主题史甚至实现了专著上零的突破。

表1 1979—2013年中国翻译史著作的主题分布

相对中国大陆而言,香港与台湾地区的翻译史著出版数量要少许多,且自1979年以来,数量发展都较为平缓,不像大陆那样飞速。该现象可分析如下:其一,两地相对较少的翻译史著出版数并不代表其翻译史研究不受重视,实际上翻译史研究是他们文化研究、宗教研究与文学研究的重要组成(参见表1),也是其翻译学研究的主体之一,香港中文大学发起的“书写翻译史:译学新芽研讨会”、翻译史暑期班④以及一年一度的“宋淇翻译研究论文奖”,台湾翻译学学会举办的“译史中的译者”等国际学术研讨会等都是很好的说明。其二,两地的翻译史著作出版数量的平缓发展,是因为他们的学术研究自20世纪五六十年代以来一直进行,一开始是延续民国时期的翻译史研究学术传统[3],而后随着与国际学界接触越来越多,又较早接受了西方的研究范式,稍后则影响了大陆的学术研究。没有中断,也就不大会出现爆发期。其三,随着香港、澳门的回归,中国各地区的交流越来越广泛。港台地区的学术研究在促使中国翻译学学科加快建设的同时,也带来了翻译史研究的勃兴。港台两地学者的翻译史学术成果纷纷在大陆出版⑤,从港台地区高校图书馆馆藏的翻译史书籍来看,大都来自大陆出版社,这即是学术共同繁荣的很好说明。可以说,大陆的翻译史研究勃兴离不开港澳台学者的努力⑥,而大陆的学术繁荣也是整个中国翻译史研究的共同繁荣。其四,因为港台地区与国外学术广泛交流的历史文化语境,以及张扬中国学术的呼声,陈德鸿(Leo Tak⁃hung Chan)、孔慧怡(Eva Hung)、张佩瑶(Martha P.Y.Cheung)、龙慧珠(Rachel Lung)等十余名港台学者也将其翻译史研究成果在国外出版⑦。

(二)翻译史著主题分布的描述分析

从研究对象上看,540部翻译史著基本划分为21个主题,分布如表1。其中,文学翻译/翻译文学史所占比例最大,达17.4%,足见文学翻译的重要性和影响力;而且,从逐年段来看,偏于历史记录与描述的文学翻译史在向史论结合的翻译文学史发展,这与前文说到的翻译史研究范式的变化(从翻译史实践到翻译史论)是一脉相承的。比例列第二的是历史上的翻译家/译者研究(15.2%),与之相关的还有翻译家词典/著译目录(3.9%)、翻译家口述史(2.4%)。翻译家研究一直是中国翻译学术研究的传统课题,近年来由于翻译史研究“以人为本”思想的深入以及思想的解放,对历史上翻译家与译者的发掘和研究掀起了一个小高潮,当然,研究也从早期的名家关注发展为名家、非名家乃至大众译者的多元探讨。虽然鲁迅一直是关注最多的研究对象,严复、林纾、朱生豪、郭沫若、傅雷等仍受青睐,但近年来林语堂、梁实秋、周作人、胡适、徐志摩、张爱玲等所谓的“资产阶级反动文人”作为翻译家也备受关注;除此之外,历史名气相对较次的华衡芳、梁遇春、叶君健、查良铮等翻译家,以及王佐良、高健、许渊冲、刘宓庆、辜正坤等当代的学者或翻译家也作为研究对象登上了学术的舞台;甚者,福建、浙江、河北、湖南等地的区域翻译史研究还关注当地的翻译家群体研究,既有名家的写照,也有对众多“非著名”译者的论述。另外,自王克非编著的《翻译文化史论》[4]1997年出版,中国的翻译文化史在翻译史论研究范式的引导下快速发展,截至2013年出版著作数量达到了41部,排在了第三位。紧随其后的是外国译史研究(6.1%),再加上引进的国外翻译史论(5.0%),表明了中国学者对西方翻译理论史的关注和需求,这种关注和需求主要出现在世纪之交中外广泛交流之后。余下的翻译作品目录/提要(5.4%)、翻译史料/译论集(5.2%)、翻译史研究工具(3.7%)等主题翻译史实践是复苏期的主流产物,中后期在数量上涨幅很小。自复苏期以来,数量涨幅较小的还有综合类翻译史(3.7%)与翻译理论(思想)史(4.4%),其所占的比例都比较小。一则是因为早期的经典难以突破(如注释③所述,这些经典在中后期仍然在增订再版);二则是因为综合类译史范围较广,往往需要集体的研究,不仅难度较大,也难免流于简单的叠加,而现在的研究分工却越来越细,深度愈来愈讲究;三则是中国翻译理论史作为中国传统研究的一部分,处于学术研究的边缘。至于宗教/传教士翻译史研究,22部史著中港台占了13部,其中台湾学者重视佛经翻译史,而香港同仁则关注圣经翻译史。剩下的典籍译介史(3.1%)、区域翻译史(2.2%)、翻译活动/机构史(1.5%)、翻译教学史(0.7%)、翻译出版史(0.6%)、翻译研究史(0.6%)虽然所占比例都不大,但代表了新主题的开拓或延伸,其中典籍译介史的发展无疑与中国文化走出去的时代语境息息相关。还有就是含翻译史的文学史、文化史、科技史、出版史等其他史著,占总数的4.4%,它们或记录了翻译活动,或探讨了翻译在相关领域的文化作用与影响。如果说早期的这些专门史延续了民国时期的翻译史书写范式[5],将翻译看作其附庸,那么近年来的相关史著则突显了翻译的文化功能。不管怎样,其他专门史著对翻译的引入与阐述,客观上也促进了中国翻译史研究的发展。

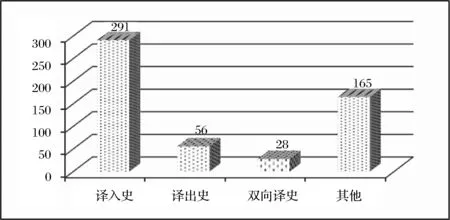

(三)译入史与译出史的分布及其分析

译入史与译出史是根据翻译方向区分的历史论述。本文中,翻译方向以汉语或中国其他少数民族语言为基点,而不是以外语为出发点。这样,外语翻译成汉语或中国其他少数民族语言的历史是译入史,而汉语或中国其他少数民族语言翻译成外语的历史就是译出史⑧。540部翻译史著作中,除去引进的国外史著、外国翻译史研究以及无翻译方向标志的工具性史书、理论史著、文集等,涉及翻译方向的史著有375部,其中译入史291部,译出史56部,译入译出双向史28部,分布如图2。

图2 1979—2013年中国翻译史著中译入史与译出史分布考察

译入史与译出史的数量悬殊,主要原因在于传统的翻译方向是从外语译入母语,国际译联甚至在1997年的“国际翻译日”提出主题强调:翻译工作者应当选择自己最擅长的语言来从事翻译活动。因为这种传统或不成文的约定俗成,翻译史研究自然以译入史居多。不过,译出活动的历史并不逊于译入活动的历史,从中国历史上早期的民族交流以及对外文化交流,到后来传教士与汉学家“迻译”中国经典,历史也很悠久,只是这方面的学术研究起步较晚。王丽娜编著的《中国古典小说戏剧名著在国外》[6]是具有译出史特征的较早的史著,但真正意义上译出史的开山之作应该是马祖毅、任荣珍编著的《汉籍外译史》[7],工具性史书则是台湾学者汪次昕等编著的《英译中文新诗索引》[8]。总体来说,在中国翻译史研究的复苏期,具有译出史性质的史著不过寥寥2部。实际上,译出史在十多年前才开始勃兴,也可以说是伴随着中国翻译史研究的繁荣而发展的,主要原因是当下的中国文化语境强调“中国文化走出去”。为响应此主题,译出史著在中国大陆渐渐多起来,繁荣期就产生了40余部。从56部译出史的主题来看,中国典籍与文学名著英译以及翻译家研究占了32部,余下的综合翻译史、文学翻译史、翻译文化史、译出史工具书等主题史著每项都不多。再就这32部史著来看,多数是译本的描述研究,着重于语言分析与文本对照,历史与文化意识不强,更不要说探讨翻译的文化作用与影响了。可见,同译入史相比,译出史研究不仅缺乏多样性,也缺乏多元性,较多的研究还停留在翻译史实践阶段。究其原因,主要还是译出史的学术传统较短,当然也不排除少数人追逐“研究时尚”的功利思想作祟。

四、问题与建议

1979—2013年间,翻译史著作出版在中国取得了长足的进展,史著整体呈现出多样性与多元性特点,但其中也存在若干问题。这里列举相关的问题,并提出建议以供参考。

首先,就研究范式来看,基础层次的翻译史实践偏多,史论结合的翻译史论方面的著作近年虽有上升的趋势,但仍显不够。至于“元研究”的翻译史学理论著作,除了原版引进皮姆的《翻译史研究方法》[9]外,中国尚无此类著作出版。反观西方翻译史研究,皮姆之外,弥尔顿[10]、巴斯汀与班迪亚[11]等在翻译史学理论、翻译史学史、翻译史学科自身等方面都有深入的探讨与反思。更重要的是,英国的《翻译研究》(Translation Studies)杂志在2012年的第2期还专门开辟翻译史专刊,专门探讨翻译史理论与方法。其次,就研究视角与方法来看,较多翻译史著作(尤其在早期)缺乏理论分析视角,也没有表现出对理论视角的关注,更多的是史料梳理,这与翻译史实践偏多的研究范式是相关的。当然,随着近年来翻译史研究的深入,这种情形发生了很大的好转,不过仍存在理论视角混乱杂糅、理论概念模糊不清、理论框架与实践分析“两张皮”等不足。最后,就研究主题来看,虽然540部史著颇具多样性,但专题翻译史之类的史著较少见。而且,现有主题的研究态势也极不均衡,综合类翻译史、非文学翻译史、翻译教学史、翻译活动史,以及表现中国各地文化多样性的区域翻译史偏少。而数量居多的文学翻译/翻译文学史和翻译文化史也存在诸多不足,撇开范式雷同化、视角方法单一化不说,对历史上的翻译文学期刊、从事翻译活动的文学社团与机构、古代对外交流中的翻译现象等研究对象关注不够,也缺乏对小说、戏剧、散文等具体文类翻译史⑨,尤其是对特殊文类的专题翻译史(如莎士比亚戏剧汉译史、十四行诗汉译史等)的关注。另外,翻译家与译者研究也存在模式化与简单化的倾向。再看外国翻译史研究,理论史和入门性质的选读、导读居多,而对历史上外国的翻译现象研究少之又少。

针对这些情况,一方面,翻译学界和出版界应该加强学术联系,在选题上从严把关,把握选题在研究范式、方法、视角、主题等方面的创新性与意义所在,剔除研究老套的选题,加强对理论视角、方法问题与史学意识的关注;另一方面,在选题上可以对上述关注不够的研究视角有所倾向,从而引导学界在这方面多努力。同时,还可以就相关选题,加大引进力度。毕竟,学术出版能够为学界的研究起到导向的作用。

相对于译入史的出版,译出史在出版的质与量上都存在着诸多不足。近年来,为了大力增强国家的软实力,推动中华文化走向世界,中国的国家学术机构采取了一系列措施[12],以促进优秀的中华文化作品翻译成外语。不过,虽说近年来译出史出版数在增加,但仍大大落后于蓬勃发展的译出实践。不仅如此,译入史研究中存在的不足在译出史中也大多存在。就现有的译出史研究而言,主要集中于译本或译家的描述与介绍,缺乏历史的批判意识和文化批评的精神。实际上,中国当下的译出实践活动要想取得更大的成功,恰恰需要反思中国的译出史,并以史为师,以史为鉴,因为“没有翻译史的整体性研究,就不可能在历史的高度全面认识翻译形态的多样性、人类翻译活动的丰富性和复杂性”[13]2。换言之,只有直面中国文化译出的悠久历史,才能够正视当下的译出实践活动,才能够以“全局在胸”的视角去关注重大的现实问题。正因为如此,译出史研究在当下显得尤其重要。同时,也正因为现有的译出史研究的不足,才亟须出版者的关注与引导。

注释:

①据笔者搜集整理的资料,尚未发现中国澳门地区出版的翻译史研究著作。另外,我们力求史料详尽,但鉴于学识与来源渠道有限,挂一漏万,在所难免,敬请理解。

②翻译史研究分为三个层次:基础层次为翻译史实践,主要关涉翻译史料整理、记录与描述,如翻译实践史、翻译理论史、翻译史话、翻译史料汇编、翻译作品目录/提要、翻译家词典/著译目录等;翻译史论是翻译史实践基础上的提升,基于史料,运用一定的理论来解释现象;翻译史学理论则是对前二者的理论反思与探索,是翻译史研究的“元研究”[1]。

③翻译史书写质的提高是指整体而言的,这并不否认早期某些翻译史著作的经典性,如罗新璋编《翻译论集》(1984/2009,商务印书馆)、马祖毅著《中国翻译史简史》(1984/1998,中国对外翻译出版公司)、谭载喜著《西方翻译简史》(1991/2005,商务印书馆)、陈福康著《中国译学理论史稿》(1992/2000,上海外语教育出版社;更名《中国译学史》,2010,上海人民出版社)等早期经典史著后来大都增订再版。

④自2004年以来,“书写翻译史”研讨会与翻译史暑期班隔年轮流举办。而始于1997年的“宋淇翻译研究论文奖”较多涉及翻译史研究。

⑤香港中文大学翻译研究中心将其主编的翻译研究丛书于2000年在北京大学出版社出版,后又将其主办的期刊《翻译史研究》(2011年至今)在复旦大学出版社出版。此外,港台学者的多部翻译史著也在大陆出版,如王宏志著《重释“信达雅”——二十世纪中国翻译研究》(东方出版中心,1999;清华大学出版社,2007),王宏志主编《翻译与创作:中国近代翻译小说论》(北京大学出版社,2000),孔慧怡、杨承淑主编《亚洲翻译传统与现代动向》(北京大学出版社,2000),朱志瑜、朱晓农编《中国佛籍译论选辑评注》(清华大学出版社,2006),单德兴著《翻译与脉络》(清华大学出版社,2007),等等。

⑥注释①虽然谈到中国澳门地区尚无翻译史著作出版,但这不等于否定澳门地区学者在翻译史研究方面的努力。譬如,张美芳、李德凤、蒋骁华等学者发表了多篇探讨翻译史的论文,涉及区域翻译史、翻译教学史、中国诗歌英译史、外国翻译史、翻译理论史、文献翻译史等多种翻译史主题(相关论文可通过中国知网查阅)。

⑦Chan,Leo Tak⁃hung (2004).Twentieth⁃Century Chinese Translation Theory:Modes,Issues and Debates.Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins;Hung,Eva (ed.) (2005).Translation and Cultural Change:Studies in history,norms and im⁃age⁃projection.Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins;Cheung,Martha P.Y.(edited with Annotations and Commen⁃tary) (2006).An Anthology of Chinese Discourse on Translation:From Earliest Times to the Buddhist Project.Manchester:St.Jerome;Lung,Rachel(2011).Interpreters in Early Imperial China.Amsterdam & Philadelphia:John Benjamins.

⑧中国各民族语言之间翻译的历史,主要关涉汉语与少数民族语言之间的互译。这里以汉语为基点,汉语翻译成少数民族语言的历史为译出史,少数民族语言翻译成汉语的历史为译入史。至于少数民族语言之间翻译的历史,尚未发现专门的史著。另外,如果翻译史是关于传教士等外国人的外译汉活动,尽管相对他们是译出,但在我们看来仍然是译入;同理,他们的汉译外在本文中视为译出。

⑨文学翻译包含小说、戏剧、散文、诗歌这四种文类的翻译。其中,诗歌翻译史最多,而其他三种寥寥。

[1]黄焰结.翻译史研究的层次与特征[J].理论月刊,2014(7):92⁃96.

[2]穆雷,邹兵.中国翻译学研究现状的文献计量分析(1992—2013)——对两岸四地近700篇博士论文的考察[J].中国翻译,2014(2):14⁃20.

[3]邹振环.20 世纪 50 至 70 年代香港翻译史研究举隅[J].东方翻译,2014(3):28⁃35.

[4]王克非.翻译文化史论[M].上海:上海外语教育出版社,1997.

[5]黄焰结.移花接木催生异彩——新月派诗歌翻译文化研究[D].北京:北京外国语大学,2014.

[6]王丽娜.中国古典小说戏剧名著在国外[M].上海:学林出版社,1988.

[7]马祖毅,任荣珍.汉籍外译史[M].武汉:湖北教育出版社,1997.

[8]汪次昕,等.英译中文新诗索引[M].台北:汉学研究中心,1997.

[9]Pym A.Method in Translation History[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2007.

[10]Milton J.Emerging Views on Translation History in Brazil[C].São Paolo:Humanitas FFLCH/USP,2001.

[11]Bastin L G,Bandia P F.Charting the Future of Translation History:Current Discourses and Methodology[C].Ottawa:The University of Ottawa Press,2006.

[12]王建开.中国现当代文学作品英译的出版传播及研究方法刍议[J].外语教学理论与实践,2012(3):15⁃22.

[13]许钧.直面历史,关注现实——关于新时期翻译研究的两点建议[J].外国语,2014(3):2⁃3.

A Bibliometric Analysis of Translation History Works Published in China from 1979 to 2013

HUANG Yanjie,HU Guozheng,QIU Chen

(School of Foreign Studies,Anhui Polytechnic University,Wuhu 241000,China)

This paper reports on the findings of a bibliometric analysis of 540 translation history works published in China from 1979 to 2013.The investigation conducted by the authors looks into when and where these books were published,how their topics,research objects and methods have changed over time,and which translation direction they deal with (namely,a history of foreign languages into Chinese or vice versa).The findings cast light on both the achievements and the ongoing problems in China’s translation history stud⁃ies,especially the weaknesses in the translation history of Chinese into foreign languages.

new period in China;translation history works;a bibliometric analysis

H059

A

2095-2074(2016)06-0038-07

2016-06-23

安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助重点项目(gxbjZD2016058)

黄焰结(1971-),男,安徽怀宁人,安徽工程大学外国语学院教授,博士;胡国正(1970-),男,安徽南陵人,安徽工程大学外国语学院讲师;邱晨(1992-),女,安徽滁州人,安徽工程大学外国语学院硕士研究生。