异构小蜂窝网络移动性管理研究综述

陈前斌,廖薪棋,刘伊莎,唐 伦

(重庆邮电大学 移动通信技术重庆市市级重点实验室,重庆400065)

异构小蜂窝网络移动性管理研究综述

陈前斌,廖薪棋,刘伊莎,唐伦

(重庆邮电大学 移动通信技术重庆市市级重点实验室,重庆400065)

新一代移动通信网络不断演进为高密集、无定型、立体分层的异构网络,移动性管理旨在保证用户设备(user equipment, UE)移动通信服务的连续性和无缝切换及降低信令开销等。移动性管理问题正成为异构小蜂窝网络(heterogeneous and small cell networks, HetNets)中无线资源管理需要应对的关键性挑战之一。阐述了移动性管理的一般性问题,根据移动性管理的主要特征给出了一个综合分类:整体切换性能增强、小蜂窝发现与识别增强和无线链路失效(radio link failure, RLF)恢复增强。此外,依据此分类对近年来第三代合作伙伴计划(3rd generation partnership project,3GPP)成员在无线接入网(radio access network,RAN)标准化工作组历次会议中提出的主要移动性管理增强方案进行了分类阐述和性能对比。对异构小蜂窝网络的移动性管理所面临的挑战和未来研究的趋势进行展望,并在此基础上进行了总结。

异构网络;小蜂窝;移动性管理;小蜂窝发现与识别;RLF恢复

0 引 言

未来网络中,由于小蜂窝的引入,需要采用更加复杂的移动性管理(mobility management,MM)机制[1]。其复杂性表现为:①密集的分层立体网络部署;②小范围的小区覆盖特性;③无计划的部署;④接入控制的应用(仅针对家庭基站Femtocell)。一方面,密集的网络部署及小区的小范围覆盖对用户的移动性会产生负面影响,导致切换决策阶段候选小区数目增多,加大低速用户的切换概率,同时也大大降低了高速用户的切换性能;另一方面,在干扰场景固定的情况下,接入控制也一定程度地降低了宏小区(macrocell)与Femtocell混合网络架构中用户设备(user equipment, UE)的信干噪比(singal to interference plus noise,SINR)性能[2]。即使不考虑小蜂窝所引起的小区间干扰,其无计划部署的特性也使得MM过程变得更加复杂。

移动性管理旨在实现移动UE通信服务的连续性和无缝切换及能效、信令开销等方面的优化。根据UE的无线资源控制(radio resource control,RRC)状态,可以将移动性管理分为空闲状态下和连接状态下移动性管理,分别包含小区选择/重选和切换过程。

小区选择通常发生在UE开机或从连接状态转到空闲状态时,依据准则选择一个合适的小区驻留。当UE开机并驻留于某小区后,启动小区重选过程,重选过程包括优先级评估和接入控制。其中,Femtocell具有3种接入控制模式:开放式、混合式和封闭式[3]。连接状态下移动UE的移动性管理由切换过程控制,包含切换测量、切换准备、切换执行和切换完成4个阶段,分别实现了无线环境和移动状态测量、切换决策和资源预留、随机接入和资源释放、路径更新等功能。传统的切换过程触发准则包括:当前网络服务质量、当前网络覆盖及当前网络负荷等。

1 移动性管理研究内容分类

目前工业界重点研究的移动性管理方法主要涉及3个部分:①整体切换性能增强;②小蜂窝发现与识别增强;③无线链路失效(radio link failure,RLF)恢复增强,如图1所示。

2 整体切换性能增强

2.1移动状态估计增强

基于速度的切换方案取决于速度估计的精确性,当速度估计出错时,将会严重影响UE的切换性能。因此,增强切换性能的首要方法便是对移动状态估计(mobility state estimate, MSE)方法进行增强。各大公司和组织提出多种估计方法,例如基于参考信号接收功率(reference signal receiving power, RSRP)、参考信号接收质量(reference signal receiving quality, RSRQ)、权重因子[4]和滑动窗等。同时,还可以利用UE处于RRC_IDLE状态时的信息,使得网络侧有更多的信息对处于RRC_CONNECTED状态的UE进行移动状态估计,进而得到更为准确的移动速度。

图1 移动性管理研究分类Fig.1 Category of mobility management

针对异构网络,大部分提案仅考虑了UE处于连接状态下的情况。当UE处于空闲模式下,网络很难捕获UE的移动性状态信息或者历史信息记录,因而很难跟踪UE的位置和速度。若历史记录存储访问小区的ID和相应的驻留时间则可能产生严重的信令负载。因此,当前对于MSE增强方案方面,针对UE实现IDLE->CONNECTED状态转变时,UE需要上报的历史移动信息内容和统计方式进行讨论。

2.2基于权重因子的MSE方法

方案1基于目标小区的特定权重的MSE。该方法的权重因子根据小区的大小和部署类型(小蜂窝是否部署于宏蜂窝中)确定,并在小区内进行广播。当UE移动到某个小区时,使用该小区广播的权重值来计数。小区半径越大,其广播的权重越大,且独立部署的小蜂窝比多层架构下的小蜂窝的权重更大。

该方法中权重因子的细分使MSE更精确,但也导致权重因子的广播带需要更大的资源开销。

方案2基于目标小区类型的特定权重的MSE。该方法中,小区只通知UE其小区类型(小蜂窝或宏蜂窝)。当UE对切换/重选进行计数时,会根据预先配置的基于小区类型的权重因子进行计数。UE分别将Macrocell和Picocell的权重因子配置为1和0.2。

这种选择方案没有依据小蜂窝的部署类型来决定权重因子。因此,在密集小蜂窝方案中,当叠加的小蜂窝形成簇的时候,MSE可能会正向偏移。此方案的优点是UE需要的辅助信息比较简单,并且,MSE增强所需要的广播资源也比方案1小。

方案3基于目标小区类型的特定权重的MSE(Macro覆盖范围外的权值为0)。该方法中,小区广播小区类型标识符,但只有在小区类型为Macrocell时,UE才记录一次切换/重选。UE分别对Macrocell和Picocell使用权值‘1’和‘0’。

方案3与方案2的不同之处在于:①由于没有计数叠加的小蜂窝,因此,没有MSE的正偏移;②由于没有计数单独的小蜂窝,MSE可能会负偏移。

方案4基于源/目标小区类型的特定权值的MSE。该方法中,UE根据切换类型来细分权值因子。例如,权值因子为[a1,a2,a3,a4](0≤ai≤1),与切换类型[macro-macro, macro-pico, pico-macro, pico-pico]相对应,切换类型中,第1个是源小区,第2个是目标小区。当计数切换/重选数目的时候,UE根据切换类型使用对应的权重因子。

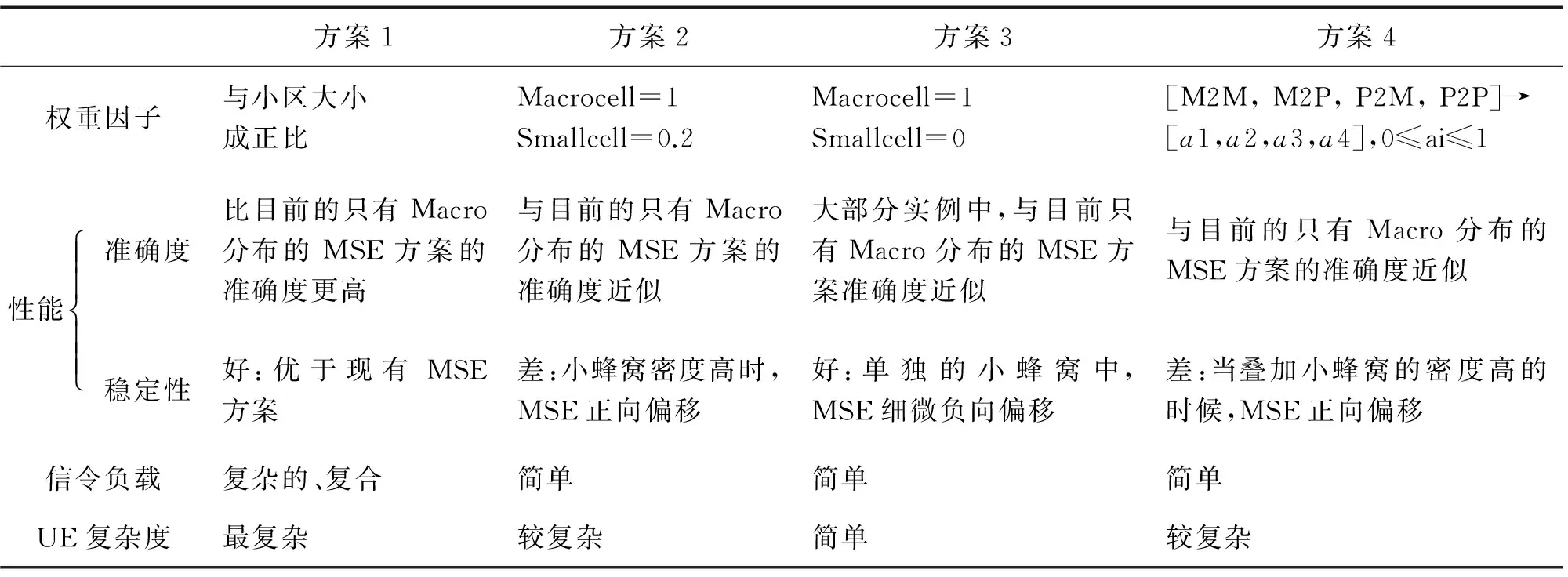

与选择方案2、方案3类似,方案4没有考虑将小蜂窝的部署类型作为权值的决定因素。不同的是,方案4考虑了源小区类型。表1给出了上述4种基于权重因子的MSE方法的权重因子的设定、准确度、稳定性和复杂度的比较。

表1 基于权重因子的MSE方法对比Tab.1 Performance comparison among weight based MSE schemes

2.3切换参数(TTT/A3-offset)增强

在基于A3事件触发的切换过程中,切换参数触发时延(time to trigger,TTT)和A3偏置(A3-offset)对切换性能的影响较大。A3-offset值决定了TTT定时器的启动时刻。而TTT是A3事件之后切换执行之前的一个等待时间,用于确认UE是否需要进行切换,TTT计时结束后才能启动切换准备过程。

在异构蜂窝网络中,UE发生跨层切换的概率较大,包括M2P切换和P2M切换。然而,异构网中宏蜂窝和小蜂窝基站的下行链路覆盖具有不对称性,使得UE在进行跨层切换时,切换性能急剧下降。业界公布的大量仿真结果表明,采用传统同构蜂窝网络切换参数配置的UE,在进行M2P或P2M切换时,往往会发生切换失败,尤其是高速移动UE。因此,传统同构蜂窝网的切换参数不再适用于异构蜂窝网络,需要提出有效的方法对切换参数进行增强,从而优化UE的切换性能。

目前对切换参数增强方法的研究较多,本文主要介绍几种较为常见的方法,包括基于切换类型、基于移动状态、基于RSRP和基于RSRQ等因素来调节切换参数值(TTT/A3-offset)。表2给出了上述方案的简要介绍和性能对比。

3 小蜂窝发现与识别增强

工业界所提的小蜂窝发现与识别增强方法可分为2类:基于UE的增强方法和基于网络侧节点权重(network weight,NW)的增强方法。

3.1基于UE的增强方法

3.1.1基于对CSG小区邻近指示的简易扩展

该类方法的主要思想是利用UE本身对基站信息进行记录[9],例如,在UE中保存闭合用户群(closed subscriber group, CSG)小区白名单,或者一种包含相关无线信息的最常访问小区列表。当UE需要发现或识别小蜂窝时,利用所记录的信息进行自主搜索,实现邻近小蜂窝的快速发现与识别。因此,如果UE的移动轨迹或范围固定,该类方法的效率极大。然而,当UE进入到一个新的区域时,UE将会对该区域的基站信息毫无所知,从而不能有效地进行小蜂窝发现与识别。所以,本方法的缺点在于适用范围有限,不能在任何情况下都有效地找到小蜂窝。

表2 切换参数增强方案对比Tab.2 Comparison among handover parameters enhancement schemes

3.1.2基于辅助信息的自主搜索功能

该类方法中UE对小蜂窝的自主搜索是基于一定的辅助信息的,具体功能如下。

1)邻近指示由eNB基于位置信息或者图谱实现[10-11]。其中,图谱是基于UE测量到的邻近宏蜂窝信号强度形成的。eNB可以从UE在进行宏蜂窝与小蜂窝之间切换时所提交的测量报告中获取图谱。

2)Picocell可以通过检测到宏蜂窝UE上行链路信令来发现附近有宏蜂窝用户[12- 15]。

3)为了识别出小蜂窝,网络侧可以通过广播小蜂窝的覆盖范围来指示小蜂窝,甚至广播可发现小蜂窝的频段[16-17]。

相对于基于UE的第1类方法来说,本类方法由网络侧提供辅助信息(某区域内小蜂窝的基站信息),解决了UE处于没有相关记录的新区域时,不能有效地继续进行小蜂窝的发现与识别的问题。

3.2基于网络侧的增强方法

3.2.1基于宏蜂窝的小蜂窝发现信令

该方法的思想在于使小蜂窝的频率转换到宏蜂窝的频率,发送出相关系统信息[18-19]。当UE能收到该信息时,表示UE已经接近该小蜂窝基站了。该方法对UE是否真的已经进入小蜂窝范围的判断更加精确,缺点是可能会产生干扰问题。

3.2.2基于宏蜂窝侦听

该方法是基站利用UE发送的测量报告,判断UE是否靠近某个小蜂窝基站。该方法最大的好处是网络侧进行自行判断,不需要对现有的标准协议进行修改,UE侧的行为也无需变化。但是,该方法的最大问题是仅仅依靠UE的测量报告得到的判断结果是否准确;UE是否能及时测量到邻近基站或者所需测量次数是否需要增加。

3.2.3基于小蜂窝侦听

小蜂窝基站通过宏基站获知UE的上行信令配置后,将频率转换到宏蜂窝的接收频率来检测UE的上行信号[9]。当小蜂窝接收到UE发送的上行信号时,表示UE已经接近小蜂窝的基站了。接着,小蜂窝通知宏蜂窝有UE接近,使得宏蜂窝启动UE到小蜂窝的切换过程,或者使得宏蜂窝向UE发送测量报告需求信令,以便得到更准确的信息。该方法的主要缺点是小蜂窝基站需要有转换到宏基站接收频率的能力。

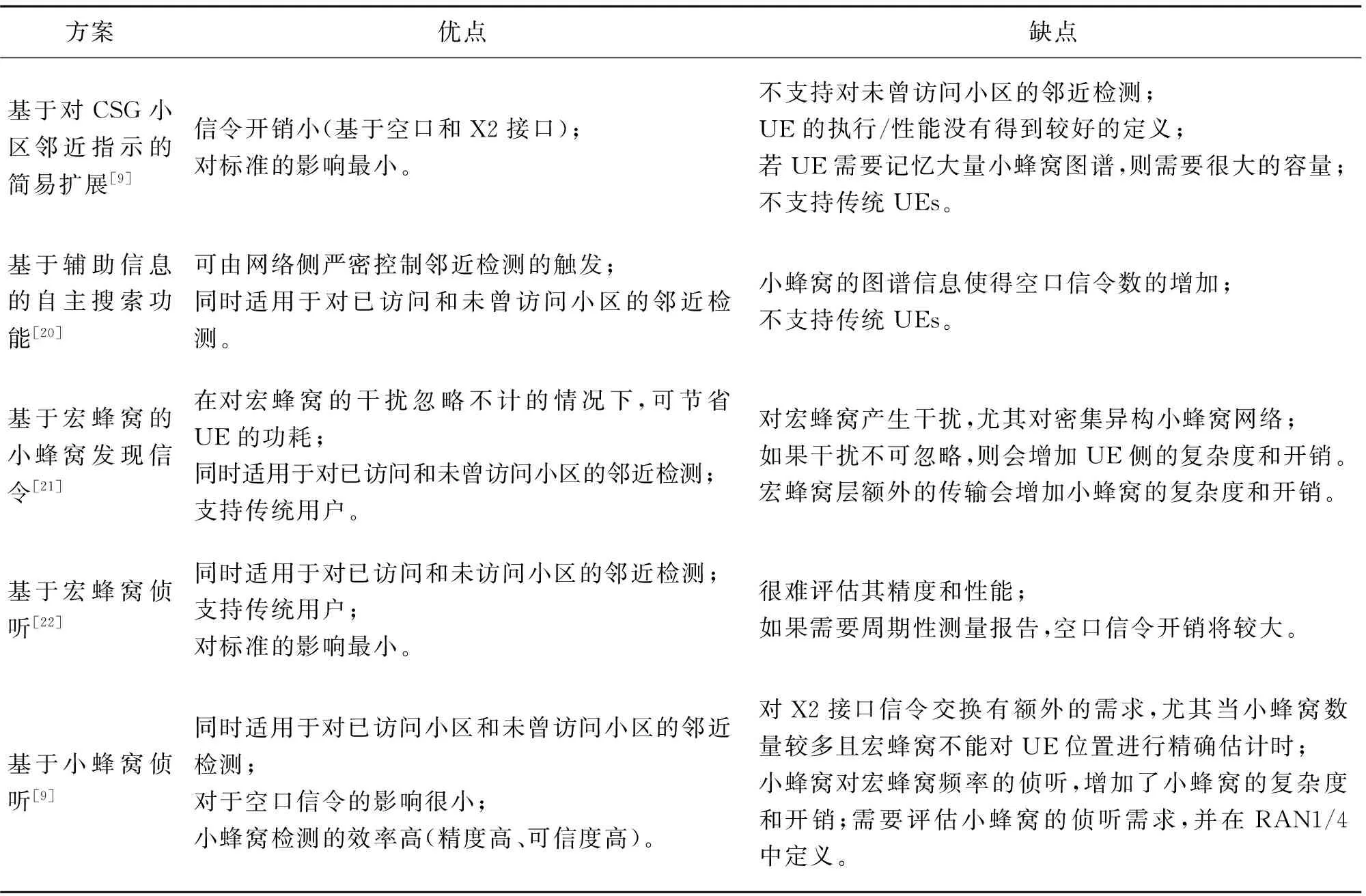

3.3方案对比

表3给出了上述小蜂窝发现与识别增强方案的优缺点对比,主要从信令开销、标准力度、功耗、操作/配置力度等方面进行分析。

表3 小蜂窝发现与识别增强方案对比Tab.3 Comparison among small cell detection enhancement schemes

4 RLF恢复增强

当前技术规范中,当HOF/RLF出现,UE会用RRC重建连接过程作为恢复无线连接的机制。一旦重建过程失败,UE会转换成RRC空闲状态,按需启动非接入层(non-access stratum,NAS)恢复过程,此恢复过程会开启一个新的RRC连接过程。然而,在RLF恢复期间,正常的数据传输会被中断。为了最小化中断时间,需要注意以下几点。

1)要避免过多地发生RLF/HOF,从而减少RRC重建过程;

2)要尽量保证RRC重建过程成功,以最大可能避免转变成RRC空闲状态及随后的NAS恢复过程。

业界近年来提出的RLF恢复增强方法,主要分为T310定时器增强和重建过程增强2类。下面对这2类方法中比较典型的一些方法进行阐述。

4.1T310定时器增强

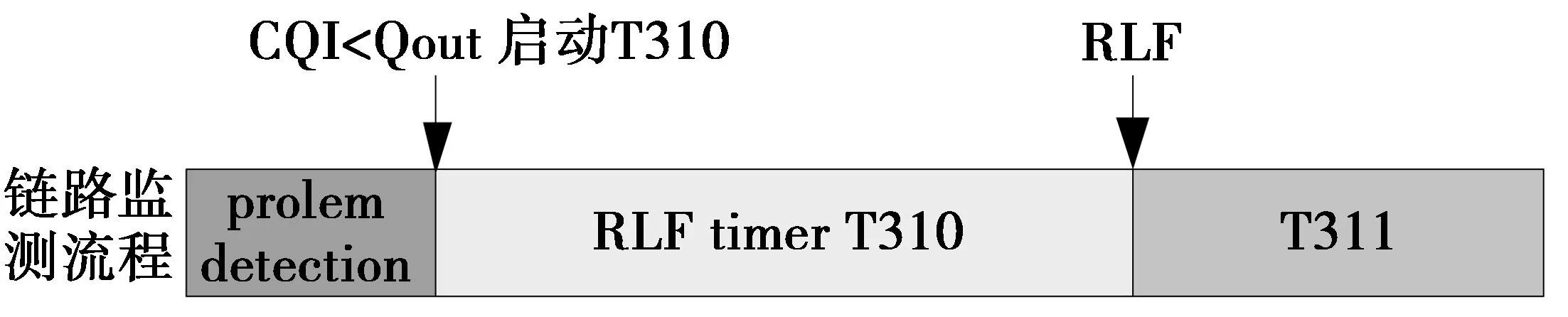

无线链路监测(radio link monitor,RLM)和RLF发生过程,如图2所示。

图2 RLM和RLF发生过程Fig.2 RLM and RLF procedure

无线链路监测RLM过程中,当无线链路进入失步状态时,网络侧触发T310定时器,其失步状态进入条件为信道质量指示(channel quality indication,CQI)

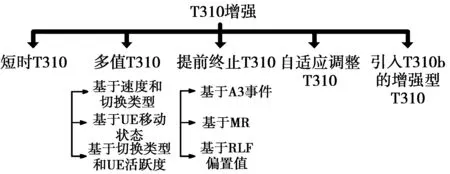

图3 T310增强方法分类图Fig.3 Category of T310 enhancement

T310增强方法分类图,如图3所示。工业界当前提出了4类T310定时器增强方法,分别是短时T310、多值T310、提前终止T310和自适应配置T310。其中,多值T310增强方法中,包括基于源小区类型、切换类型及UE活跃度等的具体方法。而在提前终止T310的方法中,又提出了基于NW配置、A3事件、RLF-offset值和MR等的具体方法。

4.1.1短时T310

爱立信针对异构网中大量切换失败引起的大量RLF和RRC重建,提出快速重建方法——短时T310[23]。

仿真结果表明,大多数的切换失败由切换指令传输失败引起。若UE重建时,选择的最强小区仍然是测量报告中触发切换的小区,即已经做好UE的接入准备,对于UE来说,若直到T310超时才触发RRC重建连接到目标基站,则会导致连接建立过晚。

在TR 36.839中,T310设为1 s。UE在失步状态下是不能接收或发送数据的,T310可以增加UE重新获取同步并保持连接的概率,故过短的T310值会使不必要的重建增多。然而,如果UE在触发A3事件并发送测量报告之后经历失步状态,则UE可以使用较短的T310进行快速RLF声明,从而允许UE更快地触发RRC重建,减小用户数据中断时间。

4.1.2多值T310

4.1.2.1基于速度和切换类型的T310

阿尔卡特朗讯提出在不同场景下优化T310配置减小RLF率和服务中断时间[24],增强移动性能。

经过理论分析和仿真验证得出,对不同场景的T310配置如下。

1)Pico cell下的UE向外切换至Macrocell时,将T310的值缩短,特别是对于高速UEs。

2)Macro cell下的UE高速穿过Picocell覆盖区域时的情形如下。

情形1:UE高速运动,且M2P切换不被允许。在这个情形下,高速Macro cell下的UE进入Pico cell后受到Pico cell干扰,并声明RLF及触发重建过程。此时,T310应延长,来保持UE与宏小区的连接,减小掉话概率,减少传输信令,简化过程。

情形2:UE高速运动,且允许M2P切换。由于异构网中M2P切换的失败率较高,故UE很可能会在Picocell中与其重建RRC连接。然而,高速UE在Picocell中的驻留时间很短,故重建失败率较大。因此,与情形1,情形2中使用长时T310较为合理。目前T310最大值是2 s,但不足以使120 km/h的UE穿过Picocell,故建议设置T310为5 s。

4.1.2.2基于UE移动状态的自配置T310

华为认为T310灵活配置[25]的方案大致有以下4种。

1)提前终止T310(可由RRC配置,由特定测量事件触发);

2)配置多个T310值(前提是UE可以判定移动场景类型,然后使用相应的T310值);

3)每个测量ID配置一个RLF定时器(允许触发A3事件后失步的UE使用短时T310);

4)小区自主配置RLF定时器(每小区根据UE的移动场景动态配置,如速度、方向、目标小区等)。

其中,方案1)和3)不能提供长时T310,其灵活性受到了限制;方案2)中,高速UE较难判断小区类型;方案4)则需要网络依据UE移动场景和网络部署来确定RLF定时器。经分析发现,方案4)对UE的影响最小,能很快适应不同的部署场景和UE速度所提出的各种要求。因此,华为提出由每个小区的RRC层根据UE的移动场景动态配置对T310进行自主灵活配置。

4.1.2.3基于切换类型和UE活跃度的T310

本方案提出基于源小区类型和UE活跃度来设置多个T310定时器值[26]。其中,将不使用非连续接收(discontinous reception,DRX)或使用短时DRX的UE定义为活跃UE,将使用长时DRX的UE定义为非活跃UE。T310配置规则如下。

1)在P2M和P2P移动场景中,使用短时T310,从而减小由RLF引起的中断率,特别是高速UE。

2)在M2P移动场景中,对使用短时或不使用DRX的活跃UE,使用短时T310,减小中断时间。

3)在M2P移动场景中,对使用长时DRX的不活跃UE,使用长时T310,减少掉话率和信令负载。

4.1.3提前终止T310

4.1.3.1基于A3事件提前终止T310

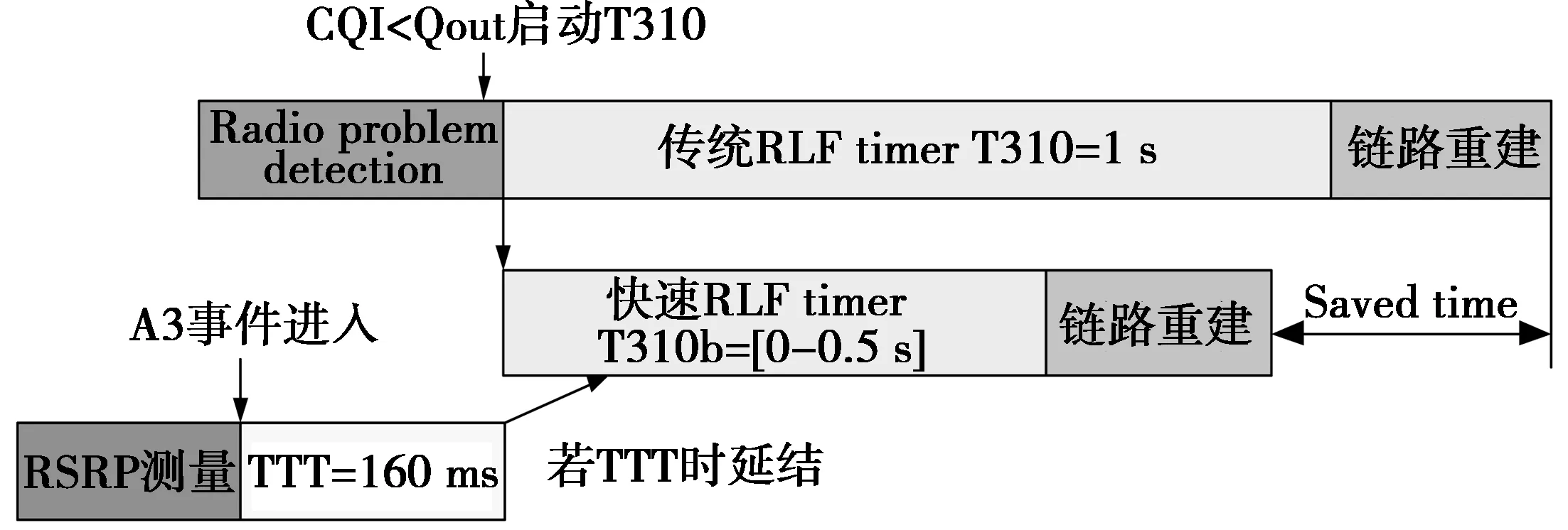

图4 基于A3事件提前终止T310Fig.4 T310 early termination based on A3 event

仿真结果证明,HOF的主要原因是切换指令的传输失败所引起的,从而有公司提出基于A3事件触发T310提前终止[27-28]的RLF恢复增强方法。如图4所示,当A3事件触发时,如果T310已经开始计时并正在运行,则基于A3事件提前终止T310定时器,声明RLF,从而快速进入RRC重建阶段。

4.1.3.2基于MR提前终止T310

联发科技提出在UE发送切换测量报告(measurement report, MR)给基站时,如果T310正在运行,则基于MR提前终止T310[29],以使得由T310组成的整体中断时间减少,如图5所示。

图5 基于MR提前终止T310Fig.5 T310 early termination based on MR

在对基于MR提前终止T310的性能进行仿真中,假设有2种场景:1个pico/ macro和10 个pico/ macro,并对不同的应用范围进行对比,即应用于所有切换类型和仅P2M切换。仿真结果表明,提前终止T310相较于传统T310,可以有效地使RLF中断时间减少。同时,将该方法应用于所有切换类型的话,效果更佳。

4.1.3.3基于RLF偏置值提前终止T310

多家公司一致认为提前终止T310可以提高整体UE体验度,并提出可以基于A3事件或测量报告MR提前终止T310。因特尔提出利用RLF偏置值来动态调节T310的终止时刻[30]。图6显示了不同的提前终止T310的方法之间的关系。在这些方法中,基于A3事件的最早终止T310,基于MR的最晚。提前终止T310的优势在于将UE中断时间最小化。相比之下,将T310终止时间最大化的优势在于减少了RRC的重建次数。然而,RLF偏置可以在A3事件和测量报告方法之间终止T310。

基于服务中断率和UE每秒的RRC重建次数,对上述3种方法与基准(T310=1 s)进行以下对比。

1)基于A3事件和基于RLF偏置(offset=2 dB)在中断时间上表现最优,但是RRC重建次数最大。

2)基于MR在减少近一半中断时间的同时,增加了少许的RRC重建次数;

图6 提前终止T310条件机制之间的关系Fig.6 Relation between T310 early termination schemes

3)基于RLF偏置(offset =10 dB)在减少约30%中断时间的同时,轻微增加了RRC重建次数。

结果表明,基于RLF偏置的方法优于基于MR的方法,RLF偏置值offset可以在权衡outage率和RRC重建次数中调节。因此,提出基于RLF偏置值的动态调节来提前终止T310。

4.1.4自适应调整T310

高通公司在对异构网下RLF快速恢复方法的研究中指出,使用短时T310的RLF增强方法容易引起“过早”RLF,这会增加系统中断时间,因为获知系统信息、连接-空闲-连接状态间的转换都需要时间。因而,提出了基于TTT和T310定时器的启动及结束时刻的关系,对T310定时器进行自适应调整的RLF快速恢复增强方法[31]。该方法基于2种RLF模型的具体调整规则如下。

1)如果TTT期满之前T310已开始计时,则基于MR提前终止T310。

2)如果TTT期满之后T310才开始计时,则缩短T310至160 ms。

4.1.5引入T310b的增强型T310

爱立信提出引入短时定时器T310b[32]。T310b是一种短时T310定时器(0—0.5 s),在TTT触发之后的切换状态启动。在T310b结束时刻声明RLF,并进入重建过程,如图7所示。T310b可以视为“最大切换准备时间”,因其不会在切换指令收到之后启动。T310b的长度设置需要对“避免触发RLF过快”和“避免使UE等待过久”进行权衡。

图7 RLF快速恢复机制Fig.7 Fast recovery from RLF procedure

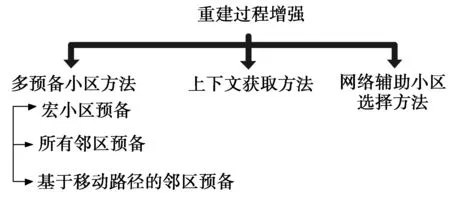

4.2重建过程增强

研究表明,异构网中RLF率比同构网高很多,进而引发更多的RRC重建。RRC重建过程描述如下。

1)在T311内,UE进行小区选择。找到合适小区的速度与RRC重建中检测的频率数和小区数相关。

2)UE与所选小区随机接入,并接收RRC重建信息。当且仅当小区准备好时,RRC重建才会成功。

从时间角度具体分析满足重建条件后到重建完成前的时延:

其中,Testablish_delay为从检测到满足RRC重建条件,到UE发送PRACH到目标Picocell;Tsearch为搜索目标Picocell的时间。目标Picocell已知时,需100 ms。若未知,则长达800 ms;TSI为接收所有相关系统信息;TPRACH为随机接入过程的时间,至少10 ms,可能会因为额外的间歇过程而延长;Nfreq为针对RRC重建的接入网监控频率总数。若目标Picocell已知,则为1。

由上述分析可得,若目标小区已知,则Nfreq·Tsearch可以从(800×N)ms减少到(100×1)ms。若系统信息存储在UE中,TSI也可以减小。即如果网络侧可以对RRC重建连接的候选小区进行预配置,或者候选小区基站可以通过有效的方法进行UE上下文获取,将会对RLF恢复性能有很好的增强效果。本文将工业界提出重建过程增强方法分类,如图8所示。

图8 重建过程增强方法分类图Fig.8 Radio link reestablish enhancement

4.2.1多预备小区方法

4.2.1.1宏小区预备

该方法中,源基站PeNB提前将UE的上下文发送给覆盖源小区Picocell的宏小区,并告知UE[33-34],从而在发生RLF之后的RRC重建过程中,UE可以首先对宏小区进行搜索,并执行到宏基站的随机接入过程。若宏基站使用UE识别器来验证UE并检查自身是否有该UE的上下文时,即发现已包含该UE的上下文。最后,UE实现到宏小区的RRC重建成功。该方法提高了重建目标小区的搜索效率,减小了Tsearch值,进而也缩短了由重建过程引起的时延。

4.2.1.2所有邻区预备

根据异构网络部署场景的复杂性,提出源小区提前将UE上下文组播到所有邻小区,以使得所有邻小区提前做好准备的方法[35-37],如图9所示。源小区基于UE发来的MR进行一系列的目标小区选择。由于带HOF的RLF是发生在发送MR之后的,所以,在异构网中,即使是在密集部署场景中,重建故障概率也会更小。

图9 所有邻区预备方法Fig.9 Neighbor cell preparation method

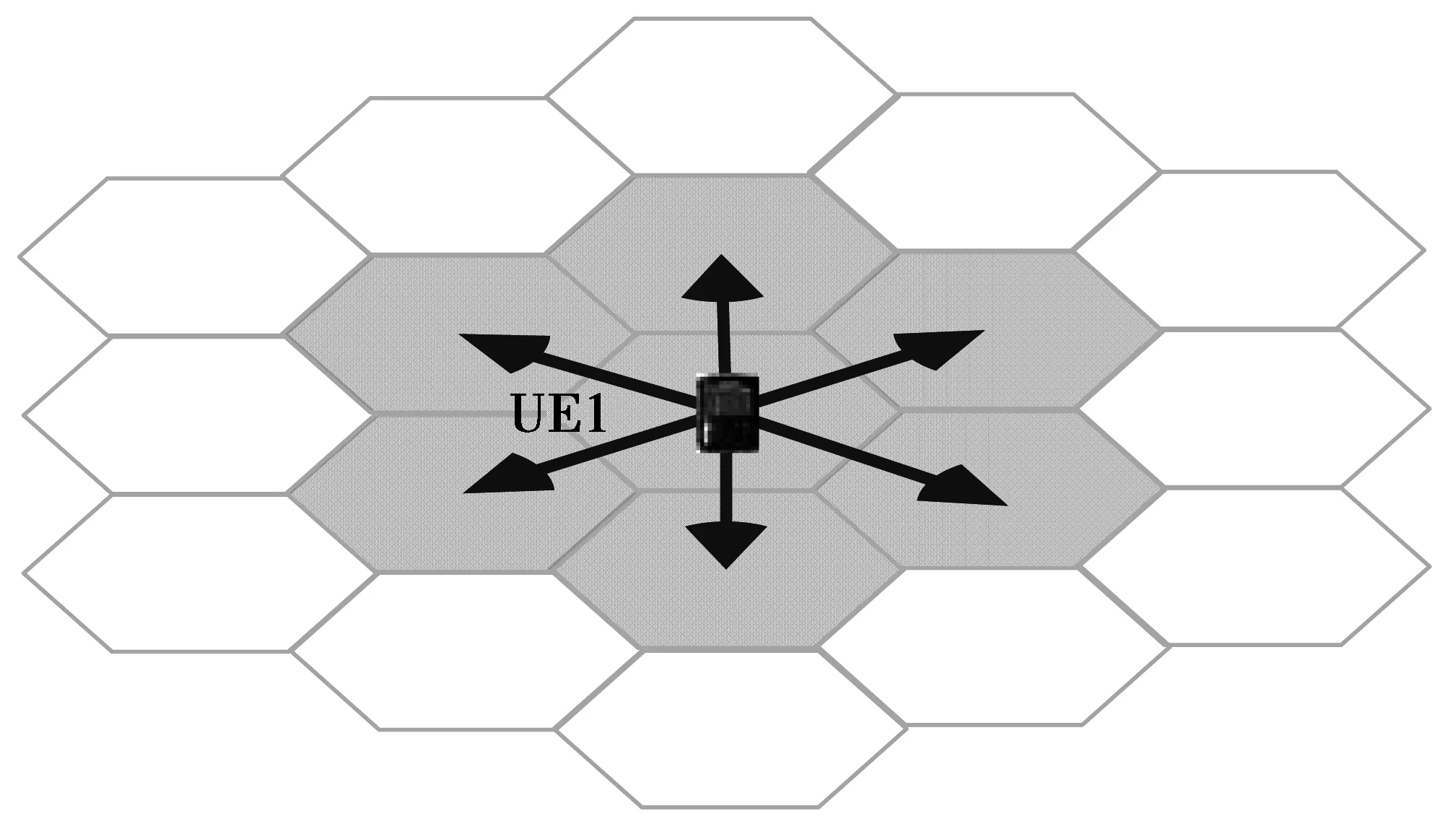

4.2.1.3基于移动路径的邻区预备

MPM算法是基于UE移动路径的多小区提前准备方法[38]如图10所示。图10中,当UE1进入虚线区域内,对应的2个小区会自动准备。当UE1进入图中步骤4所对应的中心阴影区域时,对应的3个小区会自动准备。当UE1离开虚线或阴影区域时,对应小区会释放UE上下文。该MPM方法相对于目前技术规范中的方法提高了RLF恢复成功率。但是,当源小区的UE上下文发生改变时,将引起与准备小区的数目成正比的信令负载。

图10 基于移动路径的邻区预备Fig.10 Neighbor cell preparation based on UE path

然而,该方法还存在一定的缺陷,UE在与任意一个邻区成功恢复RRC连接之后,会改变临时标识符(C-RNTI),造成该UE同其余小区间的RLF恢复就变得不可能了。换句话说,该机制中,只要RLF成功恢复一次,所有对应小区的准备过程就要重复一次,从而导致大量的信令开销,影响系统性能。

4.2.2上下文获取方法

由于管理picocell的MeNB一直存在,故提出一种上下文获取方法[38](context fetch method,CFM),如图11所示。CFM是指将需要重建的UE的上下文存放在MeNB中,使得覆盖于Macrocell下的PeNB可以从其MeNB直接获取UE上下文。当UE从小区A切换到小区B时,若发生RLF,则PeNB B可直接从MeNB获取UE上下文,而PeNB A则释放UE上下文。同理,当UE从小区B切换到小区C时,PeNB C直接从MeNB获取UE上下文,PeNB B释放UE上下文。

图11 上下文获取方法CFMFig.11 UE context fetch method

需要指出的是,Picocell A可能会向一个已经释放UE上下文的MeNB X请求上下文,而没有向拥有UE上下文的MeNB Y发出请求。因此,Picocell想要实现UE的RLF恢复就应该明确哪个MeNB拥有UE上下文,如图12所示。

图12 CFM机制Fig.12 CFM procedure

综上所述,CFM机制增加了RRC重建成功率,与MPM相比减少了信令负载。然而,该机制需要时间通过MeNB与Picocell的回传链路中获取UE上下文。另外,PeNB需要辨别出拥有UE上下文的MeNB。

4.2.3网络辅助小区选择方法

在RRC重建开始时,UE需进行小区选择过程,若未发现合适的E-UTRAN小区恢复RRC连接,它就随即搜索Inter-RAT小区。无线接入技术(radio access technology,RAT)频率的数目决定了小区搜索的时间长短。然而,异构网的复杂性导致UE的小区选择过程极为困难。长时间的小区搜索会使得由RLF/HOF引起的整体用户中断时间增大,从而影响最终的用户体验。

结合上述分析,爱立信提出网络侧辅助的重建小区选择方法[39]。该方法中,网络侧可以在UE与源小区建立连接之后提供给UE相关辅助信息,且在UE通过切换或重建连接而进入另一小区时,更新所述辅助信息。网络侧可以提供的所述辅助信息包括以下几点。

1)UE进行小区选择时考虑的载频列表;

2)UE进行小区选择时需避免的载频列表;

3)指示UE是否需要直接搜索inter-RAT小区。若需要,则给出UE进行小区选择所需的RAT频率。

该辅助信息旨在指导UE从哪里开始的小区搜索,可以考虑例如UE能力、来自UE或其他UE的测量报告、当前服务小区和周边小区的网络负载情况。该方法在小蜂窝和宏蜂窝处于多种载频时非常有效。多载频网络要求UE有高测量能力。在异构网中,不同的RAT会使用不同的载频,通过在RATs间平衡网络负载可以提高无线资源利用率,而通过指示UE是否需要直接进行RATs搜索可以加快UE的小区选择速度。

4.2.4方案对比

对上述重建过程增强方案在RLF恢复率、中断时间、标准力度和信令开销等方面进行对比,如表4所示。

表4 重建过程增强方案对比Tab.4 Comparison among RRC reestablishment enhancement schemes

5 总结与展望

为实现密集小蜂窝与宏蜂窝的融合,以形成大容量的高密集异构小蜂窝网络,需要对当前长期演进(long term evolution advance,LTE-A)的标准架构及协议等进行一定的改进。同时,小蜂窝的无计划密集部署和低功率特性,大大提高了切换频率,需要更加复杂、有效的移动性管理机制来保证蜂窝网络的服务质量。因此,本文给出几点对移动性管理技术研究方向的展望,描述如下。

1)MSE估计准确性。结合空闲状态下UE的移动信息,可以大大增加MSE准确性。因此,未来需要深入讨论UE由IDLE转为CONNECTED状态时,上报到网络侧的历史移动信息。

2)切换过程优化。研究表明,同构网络的切换标准不再适用于HetSNets。面对愈加密集的小蜂窝部署,需要提出更加先进的切换过程以保证良好的用户体验。

3)用户组群。未来网络可以考虑将用户分为静态UE和移动UE,并分别将其接入小蜂窝和宏蜂窝。以降低由UE的快速移动及小蜂窝的密集部署导致的频繁切换和大量HOF。但是,如何控制移动UE不接入小蜂窝及不受邻近小蜂窝强干扰,将成为首要解决的问题。

4)小蜂窝基站簇机制。未来可以考虑在密集异构蜂窝网络中设置虚拟小区,所述虚拟小区是通过将高密集小蜂窝协作成簇形成的。移动UE可以将成簇的多个小蜂窝视为一个单独部署的小区,即仅当UE移动到虚拟小区边界时才出发切换。而如何定义成簇规则以及如何实现簇内基站间不切换,将成为该方向的首要问题。

5)双连接。3GPP在Rel-12中引入了双连接方案。该方案中,UE将具备双RF链,旨在实现同时与宏基站和小基站进行数据通信。未来需要对双连接方案中,RRC信令流程、SeNB的增加/删除、切换流程等加以标准化,并提出相关切换算法。

总之,异构蜂窝网络的移动性管理正面临着多方面的挑战。本文对近年来的移动性管理典型方案进行分类比较,详细阐述。随着高密集异构网络的快速发展,移动性管理的重要性也日益突出,如何实现移动UE通信服务的连续性和无缝切换及能效、信令开销优化等,仍将成为未来高密集异构网络研究中的一个挑战性问题。

[1]WOO M S, KIM S M, HONG S E. Micro mobility management for heterogeneous networks in LTE-A[C]// Telecommunications and Signal Processing (TSP), On IEEE 2015 38th International Conference.Prague: IEEE Press, 2015: 45-48.

[2]FONT-BACH O, BARTZOUDIS N, PASCUAL-ISERTE A. Interference management in LTE-based HetNets: a practical approach[J]. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies,2015,26(2):195-215.

[3]LI C, DUAN H, BA H. Access control for hybrid femtocell network based on AGV mechanism[C]// Advanced Communication Technology (ICACT), On IEEE 2014 16th International Conference.Pyeongchang:IEEE Press, 2014:1055-1058.

[4]3GPP, R2-131444, LG Electronics Inc, RAN2#81bis. MSE enhancements for HetNet[EB/OL].(2013-08-15)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_81bis/.

[5]3GPP, R2-130961, CATT, RAN2#81bis. Evaluation on adjusting parameters for the handover type[EB/OL]. (2013-08-15)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_81bis/.

[6]3GPP, R2-131057, Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent Shanghai Bell, RAN2#81bis. Discussion on UE based speed estimation for improving the mobility performance in HetNets[EB/OL]. (2013-08-15)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_81bis/.

[7]3GPP, R2-121744, Intel Corporation, RAN2#77bis .Mobility performance enhancements using RSRP[EB/OL].(2012-03-26)[2016-03-15].http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_77bis/.

[8]3GPP, R2-131396, Intel Corporation, RAN2#81bis. Fast Handover using RSRQ/RSRP with SToS/Ping-pong Avoidance[EB/OL].(2013-08-15)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_81bis/.

[9]3GPP, R2-121248, Huawei, HiSilicon, RAN2#77bis.Small Cell Discovery in HetNet[EB/OL].(2012-03-26)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_77bis/.

[10] 3GPP, R2-121665, Renesas Mobile Europe Ltd., RAN2#77bis .Using proximity indication for small-cell discovery[EB/OL].(2012-03-26)[2016-03-15].http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_77bis/.

[11] 3GPP, R2-132024, Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent Shanghai Bell, Disc, RAN2#82 .NW Based Solutions for Pico Cell Discovery with UE Assistance in HetNets[EB/OL].(2013-03-20)[2016-03-15].http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_82/.

[12] 3GPP, R2-132066, LG Electronics Inc, Disc, RAN2#82. Autonomous search function based small cell discovery[EB/OL].(2013-03-20)[2016-03-15].http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_82/.

[13] 3GPP, R2-131775, MediaTek Inc, Disc, RAN2#82, Frequently used cells[EB/OL].(2013-03-20)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_82/.

[14] 3GPP, R2-131791, KDDI Corporation, Disc, RAN2#82, “Possible solutions for improved small cell discovery[EB/OL].(2013-03-20)[2016-03-15].http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_82/.

[15] 3GPP, R2-131131, Inter Digital Communications, Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent Shanghai Bell, RAN2#81bis. Proximity based Small Cell Discovery in Heterogeneous Networks[EB/OL].(2013-08-15)[2016-03-15].http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_81bis/.

[16] 3GPP, R2-123765, Inter Digital, RAN2#79. Proximity based Small Cell Discovery in HetNets[EB/OL].(2012-08-13)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_79/.

[17] 3GPP, R2-121538, Samsung, RAN2#77bis.Pico Cell discovery issues[EB/OL].(2012-03-26)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_77bis/.

[18] 3GPP, R2-121133, Qualcomm Incorporated, RAN2#77bis .Inter-frequency small cell identification with selected broadcast signals[EB/OL].(2012-03-26)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_77bis/.

[19] 3GPP, R2-131816, ITRI, Disc, RAN2#82.Discovery Signal on Macro Cell Operation Frequency for Small Cell Detection[EB/OL].(2013-03-20)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_82/.

[20] 3GPP, R2-121417, Ericsson, ST-Ericsson, RAN2#77bis. Small Cell Detection[EB/OL].(2012-03-26)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_77bis/.

[21] 3GPP, R2-131300, Ericsson, ST-Ericsson, Disc, RAN2#81bis. Small Cell Detection[EB/OL].(2013-08-15)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_81bis/.

[22] 3GPP, R2-131740, ATT, Disc, RAN2#82.TA plus AoA based proximity detection[EB/OL].(2013-03-20)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_82/.

[23] 3GPP, R2-131667, Ericsson, ST-Ericsson, RAN2#82. Shorter T310 at handover failure[EB/OL].(2013-03-20)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_82/.

[24] 3GPP, R2-132027, Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent Shanghai Bell, RAN2#82.Reduce Service Interruption Time with Adaptive RLF Trigger in HetNets[EB/OL].(2013-03-20)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_82/.

[25] 3GPP, R2-132074, Huawei, HiSilicon, RAN2#82 Flexible setting of RLF parameters to improve the overall mobility robustness for high-speed UEs[EB/OL].(2013-03-20)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_82/.

[26] 3GPP, R2-132755, Alcatel-Lucent Shanghai Bell, Alcatel-Lucent, RAN2#83 . Reduce Service Interruption Time in HetNets[EB/OL].(2013-08-19)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_83/.

[27] 3GPP, R2-130933, Qualcomm, RAN2#81bis. RLF recovery enhancements[EB/OL].(2013-08-15)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_81bis/.

[28] 3GPP, R2-131663, Qualcomm Incorporated, RAN2#82.RLF recovery enhancements[EB/OL].(2013-03-20)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_82/.

[29] 3GPP, R2-132472, MediaTek, RAN2#83. Fast Reestablishment[EB/OL].(2013-08-19)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_83/.

[30] 3GPP, R2-132040, Intel Corporation, RAN2#82. Evaluation of different T310 early termination methods[EB/OL].(2013-03-20)[2016-03-15].http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_82/.

[31] 3GPP, R2-132308, Qualcomm Incorporated, RAN2#83. Risk of short T310[EB/OL].(2013-08-19)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_83/.

[32] 3GPP, R2-132683, Ericsson, ST-Ericsson, RAN2#83. Fast RLF recovery[EB/OL].(2013-08-19)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_83/.

[33] 3GPP, R2-131423, Nokia Siemens Networks, Nokia Corporation, RAN2#81bis.Re-establishment Enhancements for HetNet[EB/OL] .(2013-08-15)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_81bis/.

[34] 3GPP, R2-131909. Samsung, RAN2#82. Fallback cell for re-establishment[EB/OL].(2013-03-20)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_82/.

[35] 3GPP, R2-132067, LG Electronics Inc., RAN2#82. RLF Recovery Enhancement for HetNet[EB/OL].(2013-03-20)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_82/.

[36] 3GPP, R2-132087, Nokia Siemens Networks, Nokia Corporation, RAN2#82.Re-establishment Enhancements for HetNet[EB/OL].(2013-03-20)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_82/.

[37] 3GPP, R2-132388, CATT, RAN2#83. RLF recovery enhancements on UE context preparation[EB/OL].(2013-08-19)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_83/.

[38] 3GPP, R2-132573, ETRI, RAN2#83. Enhancement of RLF recovery performance in HetNet[EB/OL].(2013-08-19)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_83/.

[39] 3GPP, R2-132684, Ericsson, ST-Ericsson, RAN2#83.Cell selection at re-establishment[EB/OL].(2013-08-19)[2016-03-15]. http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_83/.

陈前斌(1967-),男,四川人,教授,博士生导师,重庆邮电大学副校长,主要研究方向为个人通信、多媒体信息处理与传输、下一代移动通信网络、LTE-A异构小蜂窝网络等。E-mail:chenqb@cqupt.edu.cn。

廖薪棋(1991-),男,四川人,硕士研究生,主要研究方向为LTE-A异构小蜂窝网络下的移动性管理。E-mail:545547467@qq.com。

刘伊莎(1992-),女,江西人,硕士研究生,主要研究方向为LTE-A异构小蜂窝网络下的移动性管理。

唐伦(1973-),男,重庆人,教授,主要研究方向为新一代无线通信,LTE-A异构小蜂窝网络。E-mail:tangl@cqupt.edu.cn。

(编辑:刘勇)

s:The National High Technology Research and Development Program of China(“863” Project) (2014AA01A701); The Nation High Technology Program of China(2014ZX03003010-004); The National Natural Science Foundation of China(61571073); The Innovation Project Foundation for Postgraduate Student of Chongqing (CYS14141)

Survey of mobility management in heterogeneous and small cell networks

CHEN Qianbin, LIAO Xinqi, LIU Yisha, TANG Lun

(Key Laboratory of Mobile Communications Technology, Chongqing University of Posts and Telecommunication,Chongqing 400065, P. R. China)

The next-generation mobile communication networks have been evolving into high dense, amorphous and heterogeneous networks, and mobility management (MM) is becoming one of RRM’s key challenges in heterogeneous and small cell networks (HetNets). MM aims to achieve continuity and seamless handover of UE mobile communications services and reduce signaling overhead, etc. In this paper, we describe the general problem of mobility management. Based on the key aspect of mobility management, a comprehensive classification of mobility management is provided subsequently, with the following three classes: improving overall handover performance, improving small cell discovery/ identification, and improving the performance of radio link re-establishment. In addition, we present a detail overview and comparison for mobility management enhancement schemes which were proposed by 3GPP members in recent years. Finally, existing problems and open research issues are highlighted and a summary of the present study is given.

heterogeneous networks; small cells; mobility management; small cell discover/Identification; recovery from radio link failure(RLF)

10.3979/j.issn.1673-825X.2016.05.001

2016-03-30

2016-06-23通讯作者:陈前斌chenqb@cqupt.edu.cn

国家高科技研究发展计划(“863”计划)(2014AA01A701);国家科技重大专项(2014ZX03003010-004); 国家自然科学基金(61571073);重庆市硕士生创新项目(CYS14141)

TN911

A

1673-825X(2016)05-0601-12