17种植物挥发油对食源微生物抑菌活性研究

潘旭迟,傅昱晟,许剑锋,朱靖豪

(上海海洋大学食品学院,上海 201306)

17种植物挥发油对食源微生物抑菌活性研究

潘旭迟,傅昱晟,许剑锋*,朱靖豪

(上海海洋大学食品学院,上海 201306)

采用抑菌圈实验研究17种天然源植物挥发油对大肠杆菌(E.coli),沙门氏菌(S.a.),金黄色葡萄球菌(S.aureus)和李斯特菌(Lis)的抑菌效果,通过Matlab的评价,筛选得到10种具有广谱抑菌性且抑菌效果较好的产品进行最小抑菌浓度(Minimum Iinhibitory Concentration,MIC)和最小杀菌浓度(Minimum Bactericidal Concentration,MBC)实验,并利用气相色谱-质谱法(Gas Chromatography-mass spectrometry,GC-MS)分析得到效果最好的留兰香油的有效活性成分。结果表明:留兰香油对4种实验细菌均有较强的抑制作用,其MIC均在6.25 mg·mL-1,MBC均在50 mg·mL-1,有效活性成分为柠檬烯(13.71%)和左旋香芹酮(71.34%),其中左旋香芹酮对E.coli和S.aureus具有更强的抑菌效果,MIC及MBC均在12.5 μg·mL-1。佐以扫描电镜实验,发现加入左旋香芹酮后培养的细菌会产生皱缩或破裂现象,说明左旋香芹酮可抑制实验细菌的生长繁殖,最终导致细菌死亡。初步表明在留兰香油中左旋香芹酮是主要抑菌成分。

留兰香,抑菌,大肠杆菌,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,扫描电镜,气相色谱-质谱,MATLAB软件

食源性疾病是较为常见的一类影响人类健康的问题,在美国,每年有1/6的人由于食用被微生物污染的食物而导致疾病发生[16],为使得食品能够保证较为长久的新鲜程度,多在食品中添加防腐剂,以提高食品的抗菌、抗氧化性能[1]。目前使用最多的为化学防腐剂,如苯甲酸及其盐类、山梨酸及其盐类等[2]。有研究表明:苯甲酸钠在人体胃肠道的酸性条件下会转换成毒性较强的苯甲酸,有可能引起胃肠功能的减退,增加肝脏的负担[3]。因此在崇尚绿色、安全、天然的今天,人们寻找“天然源防腐剂”以代替人工防腐剂,在食品行业的发展中也将成为一项势在必行的重要课题[4]。本文以天然源植物挥发油为原料,对其抑菌效果进行分析评估,以此寻找与目前人工防腐剂抑菌效果相当的产品。

许多研究报道了天然源植物挥发油对食源性致病菌的抑制效果,如:邓业成[5]等人研究了4种植物精油的抑菌活性及其在漱口水中的应用;孙立春[6]等人制备了14种植物提取物,并证明其中五倍子及石榴皮醇提取物的抑菌效果更优于同质量浓度的山梨酸钾;吕爽[7]等人则对比分析椒样薄荷与苏格兰留兰香精油的抑菌活性,为其多角度开发提供依据。本文则在现有研究基础上改进实验方案,采用更大量的天然源植物挥发油作为样品进行抑食源性致病菌生长效果的比较,并利用矩阵运算、统计分析函数及Matlab的评价,进一步针对效果最好的留兰香油进行GC-MS抑菌活性成分分析及扫描电镜的研究,旨在筛选天然源植物挥发油中具有广谱抑菌性及抑菌效果较好的产品,以此为天然食品防腐剂的选择提供理论依据。

1 材料与方法

1.1材料与仪器

柠檬油、香茅油、艾叶油、金银花油、茶树油、荆芥油、陈皮油、丁香油、百里香油、冬青油、大蒜精油、紫苏叶油、留兰香油、水溶性生姜精油、姜油树脂、芹菜籽油、肉豆蔻吉安市聚鹏天然香料油;左旋香芹酮标准品HPLC≥98%,阿拉丁;柠檬烯HPLC≥98%,上海源叶生物科技有限公司;供试菌包括大肠杆菌(E.coliATCC25922)、沙门氏菌(S.a. CMCC50041)、金黄色葡萄球菌(S.aureusATCC25923)、李斯特菌(LisATCC19115)中国科学院微生物研究所;胰蛋白胨大豆琼脂、胰酪胨大豆肉汤培养基、MH肉汤青岛高科园海博生物技术有限公司;二甲基亚砜、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、戊二醛2.5%、无水乙醇、锇酸均为分析纯,国药集团化学试剂有限公司;碘硝基四唑紫(INT)生工生物工程(上海)股份有限公司。

MLS-3750全自动高压蒸汽灭菌锅日本三洋;ESCO垂直流超净工作台新加坡ESCO公司;BPH-9082电热恒温培养箱上海百典;SHP-2008恒温培养振荡器上海世平实验设备有限公司;DHG-9073B5-Ⅲ电热恒温鼓风干燥箱上海新苗医疗器械制药有限公司;VOYAGER气相色谱-质谱联用仪美国Finnigan公司。

1.2实验方法

1.2.1 抑菌圈实验参考Chan[8]等方法测定抑菌圈直径。将17种天然源植物挥发油分别配制成质量浓度为0.5 g·mL-1的水溶液。将活化后的E.coli、S.a.、S.aureus、Lis接种量分别调整至106、105、106、104cfu/mL。用移液枪取0.1 mL,均匀涂布在制备好的平板上,置于37 ℃的恒温培养箱中10 min,用无菌镊子将滤纸片贴在培养基表面,轻压纸片以确保接触良好。吸5 μL样品滴于滤纸片表面并做好标记。37 ℃的恒温培养箱中培养24 h,观察抑菌圈大小并测定其直径,3组平行取平均值。

1.2.3MIC和MBC的测定参考微量肉汤稀释法[9-10],采用筛选的10种挥发油进行MIC及MBC的测定。将筛选后的10种挥发油样品溶解在DMSO中,样品质量浓度配制成100 mg·mL-1,经二倍系列稀释,得到系列质量浓度为:100、50、25、12.5、6.25、3.13 mg·mL-1。实验组每孔加入50 μL菌液和50 μL样品,对照组只加50 μL菌液和50 μL DMSO,将96孔板置于恒温培养箱中37 ℃条件下培养24 h,取出,每孔加入10 μL的INT溶液,染色30 min后观察颜色变化:活细胞经INT染色后为紫色,无活细胞则不变色,颜色没有变化的最小浓度即为MIC;培养48 h后,颜色没有变化的最小浓度即为MBC。

1.2.4留兰香油的GC-MS分析[11-13]色谱柱:HP-5弹性石英毛细管柱(30.0 m×0.25 mm×0.25 μm);升温程序:初始温度60 ℃,以2 ℃/min升温至260 ℃;载气(He)流速1.0 mL/min,进样量0.2 μL;分流比20∶1。

质谱条件:电子轰击(EI)离子源;电子能量70 eV;离子源温度270 ℃;激活电压1.5 V;质量扫描范围m/z 29~420;扫描间歇1.0 s;倍增器电压280 V。

1.2.5柠檬烯和左旋香芹酮标准品抑菌实验

1.2.5.1抑菌圈实验参考Chan[8]等方法测定抑菌圈直径。将柠檬烯、左旋香芹酮标准品配制成0.5 mg·mL-1的水溶液。将活化后的E.coli、S.a.、S.aureus、Lis接种量分别调整至106、105、106、104cfu/mL。用移液枪取0.1 mL,均匀涂布在制备好的平板上,置于37 ℃的恒温培养箱中10 min,用无菌镊子将滤纸片贴在培养基表面,轻压纸片以确保接触良好。吸5 μL样品滴于滤纸片表面并做好标记。37 ℃的恒温培养箱中培养24 h,观察抑菌圈大小并测定其直径,3组平行取平均值。

1.2.5.2MIC和MBC的测定参考微量肉汤稀释法[9-10],采用柠檬烯、左旋香芹酮标准品进行MIC及MBC的测定。将标准品浓度配制成100 μg·mL-1,经二倍系列稀释,得到系列质量浓度为:100、50、25、12.5、6.25、3.13 μg·mL-1。实验组每孔加入50 μL菌液和50 μL样品,对照组只加50 μL菌液和50 μL DMSO,将96孔板置于恒温培养箱中37 ℃条件下培养24 h,取出,每孔加入10 μL的INT溶液,染色30 min后观察颜色变化:活细胞经INT染色后为紫色,无活细胞则不变色,颜色没有变化的最小浓度即为MIC;培养48 h后,颜色没有变化的最小浓度即为MBC。

1.2.6扫描电镜分析[14]根据标准品MIC、MBC实验效果,选取效果更优的左旋香芹酮进行扫描电镜分析。将经活化后的E.coli、S.a.、S.aureus、Lis接种于新鲜的TSB培养基中,调整在实验菌中左旋香芹酮标准品浓度为25 μg·mL-1(2×MIC),在37 ℃,150 r/min条件下摇床振荡培养12 h。先后用戊二醛和锇酸固定后,乙醇脱水、烘干备用。扫描电镜实验时将其进行离子溅射金后,即可进行扫描电镜观察。1.2.7 数据处理实验数据均为3次重复实验的均值,数据用Excel 2010进行处理,计算其均值与标准差。

表1 17种天然源植物挥发油抑菌圈实验结果(mm)

注:-表示在此条件下无抑菌圈产生。

2 结果与分析

2.1挥发油抑菌圈直径及MIC、MBC

2.1.1挥发油抑菌圈直径对表1数据进行分析,水溶性生姜精油及芹菜籽油对实验细菌不具有抑菌效果,荆芥油、紫苏叶油、姜油树脂、肉豆蔻则仅对其中2种细菌具有抑菌效果,且效果不显著;而留兰香油、丁香油效果更好,抑菌圈大小均在14.5 mm及以上,其中留兰香油、丁香油对S.a.抑菌效果最好,高达18.9 mm及以上。由表2结合F值分析,排除ω2中抑菌圈直径全为0的挥发油的干扰因素,抑菌普适性最强者为丁香油,留兰香油次之,柠檬油位于第三位。而在个别菌的抑制效果上,柠檬油对于Lis抑制效果较其他油更好,丁香油在抑制S.a.效果上最好,留兰香油对E.coli及S.aureus的抑制效果相对更佳,因此不同挥发油对于不同菌种也会产生特别的抑制效果,可结合实际应用选择最适挥发油,从ω3~ω6的评定可得,留兰香油最佳。

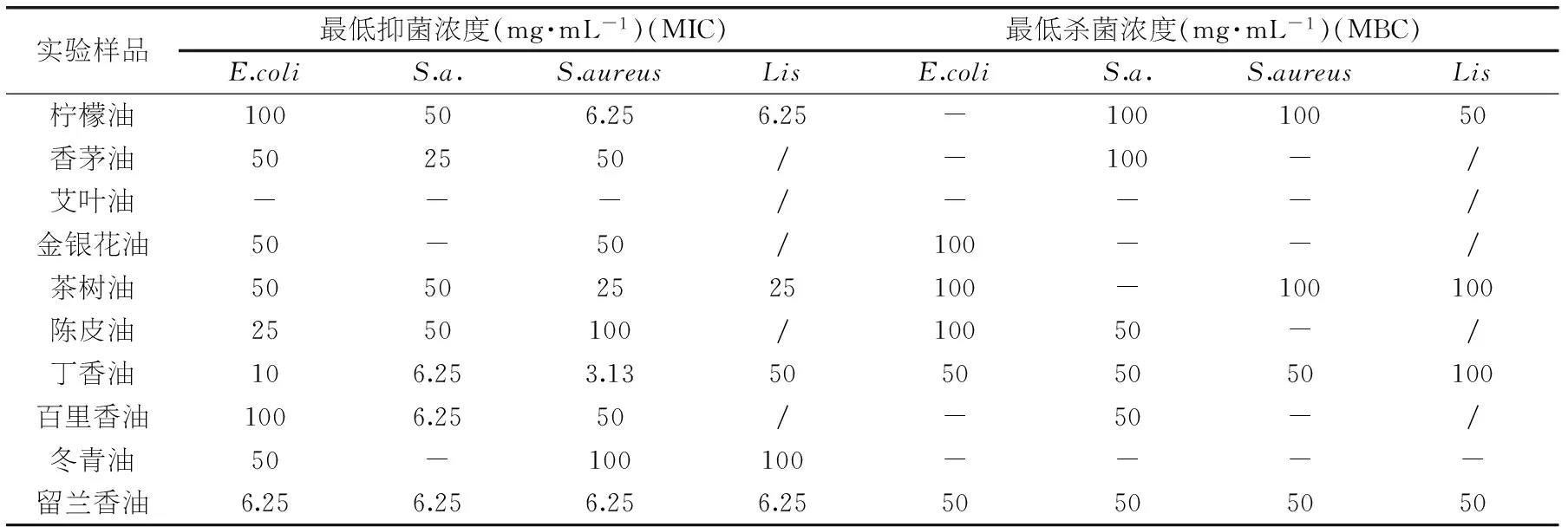

2.1.2挥发油MIC与MBC实验结果从表3可得,艾叶油在实验最大100 mg·mL-1质量浓度下对实验细菌还未能起抑制作用,实验中抑菌效果最差。冬青油和金银花油在100 mg·mL-1时对S.a.不具有抑菌效果,效果不佳。就抑菌范围,柠檬油、茶树油、丁香油及留兰香油抑菌范围最广,对4种实验细菌均具有较好的抑制效果,其中丁香油对S.aureus的抑制效果更优,MIC为3.13 mg·mL-1,对于Lis的抑菌效果与同质量浓度挥发油相比略逊一筹。相比之下,留兰香油对于4种细菌的抑制效果更为稳定,都在6.25 mg·mL-1。从MBC实验结果可得,柠檬油对E.coli、茶树油对S.a杀菌效果不明显,只能在一定质量浓度下起到抑菌效果。丁香油和留兰香油对于E.coli、S.a.、S.aureus的MBC均在50 mg·mL-1,但是留兰香油在Lis上的MBC比丁香油更小,即在Lis上的杀菌效果比丁香油效果更好。

表2 17种天然源植物挥发油综合评估

表3 10种天然源植物挥发油对4种供试菌的MIC、MBC实验结果

注:/:表示在抑菌圈实验中样品对该实验细菌不产生抑制效果;-:表示在MIC、MBC实验中实验样品的最大质量浓度100 mg·mL-1对该菌不产生抑制作用,但在抑菌圈实验中具有抑菌效果;表5同。

2.2GC-MS分析留兰香油的主要成分

根据GC-MS色谱图峰形,直接采用数据分析软件进行数据库搜索后定量分析得到其中化合物含量在1%以上的有5种化合物,依次为:桉树醇、二氢香芹酮、乙酸二氢香芹酮、左旋香芹酮及柠檬烯,其中,桉树醇、二氢香芹酮、乙酸二氢香芹酮含量在1.37%~2.31%,柠檬烯含量在13.71%,左旋香芹酮含量在71.34%,五种化合物共占留兰香油90.51%。其中左旋香芹酮及柠檬烯含量远大于其他几种化合物,与现有研究中报道[13,15]的留兰香油主要成分基本一致,证明了实验的准确性。故针对这两种化合物进行进一步研究分析。

图1 留兰香油GC-MS图Fig.1 GC-MS of spearmint oil

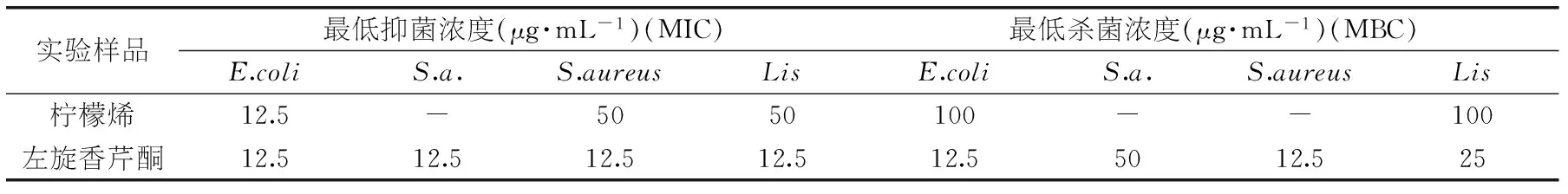

2.3柠檬烯与左旋香芹酮的抑菌实验结果

对留兰香油活性成分进行抑菌实验,结果见表4、表5。在抑菌圈实验中,同等质量浓度的左旋香芹酮皆优于柠檬烯,且对于S.a.的抑菌圈直径达到19.3 mm。就抑菌范围及抑菌效果来说,柠檬烯在最大质量浓度时对S.a.没有抑菌效果,且对S.a.和S.aureus同样不具有杀菌效果。而左旋香芹酮不但对于4种实验细菌的MIC均在12.5 μg·mL-1且都具有杀菌效果,其中以对E.coli和S.aureus的杀菌效果最好,MBC在12.5 μg·mL-1。又因左旋香芹酮在留兰香油中含量最高,可初步判定,留兰香油中主要起抑菌效果的成分为左旋香芹酮,柠檬烯辅之。

表4 柠檬烯及左旋香芹酮抑菌圈直径实验结果(mm)

表5 柠檬烯及左旋香芹酮对4种供试菌的MIC、MBC实验

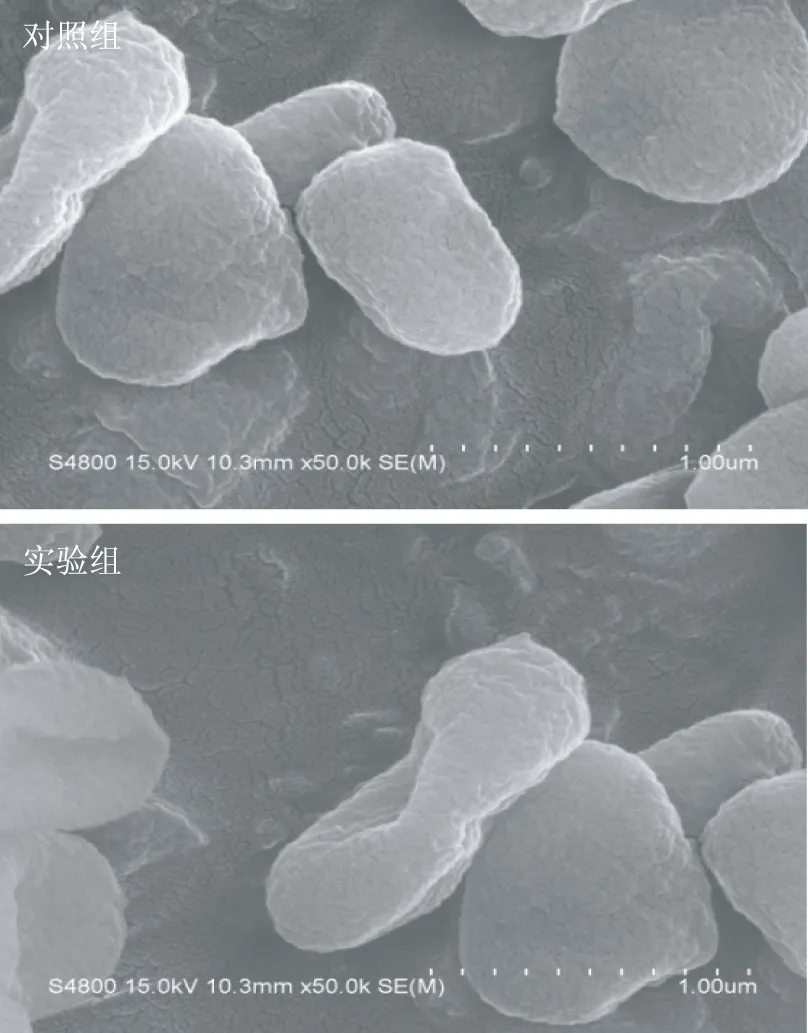

2.4扫描电镜分析

左旋香芹酮作用前后的E.coli、S.a.、S.Aureus和Lis的菌体形态分别如图2~图5所示。对照组的菌体表面光滑、外观饱满、折光性好,而实验组的菌体则产生皱缩、干瘪,且菌体表面有明显的凹陷,证明左旋香芹酮对于实验细菌具有抑制生长繁殖,破坏细胞膜,使细胞膜通透性增加,大分子物质泄露的作用,最终导致细菌细胞死亡。

图2 左旋香芹酮处理前后的E.coli对比图Fig.2 Scanning electron mictographs of E.coli treated with L(-)-Carvone注:对照组:60000×;实验组:50000×。

图3 左旋香芹酮处理前后的S.a.对比图(50000×)Fig.3 Scanning electron mictographs of S.a. treatedwith L(-)-Carvone(50000×)

图4 左旋香芹酮处理前后的S. Aureus对比图(50000×)Fig.4 Scanning electron mictographs of S. Aureus treatedwith L(-)-Carvone(50000×)

图5 左旋香芹酮处理前后的Lis对比图(50000×)Fig.5 Scanning electron mictographs of Lis treatedwith L(-)-Carvone(50000×)

3 结论与讨论

本文以17种天然源植物挥发油抑菌效果的研究为基础,从抑菌圈实验和96孔板微量稀释实验结果表明,柠檬油、茶树油、丁香油及留兰香油对4种实验细菌都具有较好的抑制效果,其中丁香油及留兰香油对实验细菌都起到良好杀菌作用。数据分析可得,不同挥发油在不同菌种的抑制效果上也有不同:例如百里香油对E.coli和S.aureus抑制效果弱,对Lis无抑制效果,但对S.a.在6.25 mg·mL-1即有抑菌作用。因此在作为肉类香辛料同时,可调整用量或与其他挥发油复配作为防腐剂应用于食品中,在成本上可以得到控制,便于食品工业大规模生产。丁香油和留兰香油综合抑菌效果最好,其中在Lis的杀菌效果上,留兰香油的MBC更小于丁香油,可认为留兰香油的杀菌效果优于丁香油。GC-MS分析得到留兰香油的抑菌活性成分中含量最高的2个化合物为柠檬烯(13.71%)与左旋香芹酮(71.34%),并通过抑菌实验,证明在留兰香油中主要起抑菌效果的为左旋香芹酮。

通过扫描电镜对比左旋香芹酮作用前后的细菌细胞形态,发现加入左旋香芹酮的细菌发生皱缩、干瘪、且菌体表面有明显的凹陷,证明了左旋香芹酮对于实验细菌具有抑制生长繁殖,破坏细胞膜,使细胞膜通透性增加,大分子物质泄露的作用,最终可以导致细菌细胞死亡。因此可尝试通过包合、微囊技术或使用天然助溶剂助溶等方法增加左旋香芹酮溶解度,便于添加到食品中使用。相比添加助溶剂不利于热加工、有香味等,包合及微囊技术有助于掩盖化合物本身香味,但同时也存在抑菌效果不良的风险,因此也需根据实际应用选择最适添加方法。

[1]吴璐璐,许剑锋,赵勇.拳参乙醇提取物和水提取物体外抗菌和抗氧化活性[J].江苏农业科学,2013,41(5):246-249.

[2]曾荣,陈金印,林丽超.丁香精油及丁香酚对食品腐败菌的抑菌活性研究[J].江西农业大学学报,2013,35(4):852-857.

[3]王思文,巩江,高昂,等.防腐剂苯甲酸钠的药理及毒理学研究[J].安徽农业科学,2010(30):16724,16846.

[4]Xiang yalin,Ling bing,Zhang maoxin.Research advances in the chemical and biological studies onMomordicacharantiaL.[J].Natural Product Research Development,2005,17(2):242-246.

[5]邓业成,宁蕾.4种植物精油的抑菌活性及应用[J].广西师范大学学报:自然科学版,2012,30(3):288-294.

[6]孙立春,吴璐璐,许剑锋.植物提取物对食源性致病菌的抑菌活性[J].江苏农业科学,2014,42(2):275-277.

[7]吕爽,田呈瑞,韩莎莎.薄荷属植物精油和多酚类的抑菌性及抗氧化性研究[J].食品与生物技术学报,2011,30(6):827-831.

[8]Lai Wah Chan,Emily LC Cheah,Constance LL Saw,et al.Antibacterial and antioxident activities of Cortex Magnoliae Officinalis and some other medicinal plants commonly used in South-East Asia[J].Chinese Medicine,2008(3):15.

[9]陈秀枢,屠涛.微量肉汤稀释法测定MIC的评价[J].中华医学检验杂志,1994,17(2):95-98.

[10]National Committee for Clinical Laboratory Standards.Performance standards for antimicrobial susceptibility testing;ninth informational supplement[Z].NCCLS document M100-S9,2008:120-126.

[11]梁呈元,李维林,夏冰,等.皱叶留兰香挥发油化学成分的GC-MS分析[J].天然产物研究与开发,2007,19(B05):65-67.

[12]关骏良,吴钊华.留兰香挥发油成分的GC-MS分析[J].中药材,2004,27(1):24.

[13]何洛强.苏格兰留兰香精油与安徽留兰香精油的分析探讨[J].口腔护理用品工业,2010(1):27-30.

[14]Yuanyuan Hou,Yong Zhao,Wenhui Wu,et al.Antibacterial activities of rhubarb extract and the bioactive compounds against Salmonella.[J]Int J Nutr Sci & Food Tech,2015(1):1-13.

[15]康艳蕾,苏璇,唐法娣,等.留兰香油主要成分香芹酮和柠檬烯的 GC 含量测定及薄层鉴别[J].中华中医药学刊,2014,32(3):661-664.

[16]侯媛媛,吴文惠,许剑锋,等. 大黄抑制食源性致病菌的活性成分研究[J]. 食品工业科技,2015(18):73-76.

[17]孙延芳. 酸枣果质量评价及其三萜活性研究与应用[D]. 咸阳:西北农林科技大学,2010:54-74.

Study on the active ingredients for antibacterial activities of volatile oils from 17 kinds of natural plants

PAN Xu-chi,FU Yu-sheng,XU Jian-feng*,ZHU Jing-hao

(College of Food Science and Technology,Shanghai Ocean University,Shanghai 201306,China)

Antibacterial effects of volatile oils from 17 kinds of natural plants onEscherichiacoli,Staphylococcusaureus,Salmonellasspp. andListeriamonocytogeneswere investigated in this study.Inhibition zone and Matlab were employed to determine that the spearmint oil was the optimal solution for inhibiting the bacteria,the MIC and MBC were 6.25 mg·mL-1and 50 mg·mL-1respectively. Furthermore,the active ingredients of spearmint oil were identified as limonene(13.71%)and L(-)-carvone(71.34%)by using GC-MS,which had better antibacterial activity againstE.coliandS.aureus,both MIC and MBC were 12.5 μg·mL-1. The comprehensive analysis indicated that L(-)-carvone was the main factor for bacterial inactivation. And the SEM results showed bacterial cells were crumpled and ruptured after L(-)-carvone treatment,which demonstrated this substance could effectively suppress bacterial growth and reproduction.

spearmint;antibacterial;E.coli;S.aureus;Salmonellas;scanning electron microscope(SEM);gas chromatography-mass spectrometry(GC-MS);MATLAB

2016-02-17

潘旭迟(1995-),女,本科在读,研究方向:生物技术(海洋生物制药),E-mail:panxuchi1514@126.com。

许剑锋(1968-),博士,副教授,研究方向:海洋天然药物,E-mail:jfxu@shou.edu.cn。

TS201.3

A

1002-0306(2016)16-0107-06

10.13386/j.issn1002-0306.2016.16.013