诗意的女子

文/杨浩莹

诗意的女子

文/杨浩莹

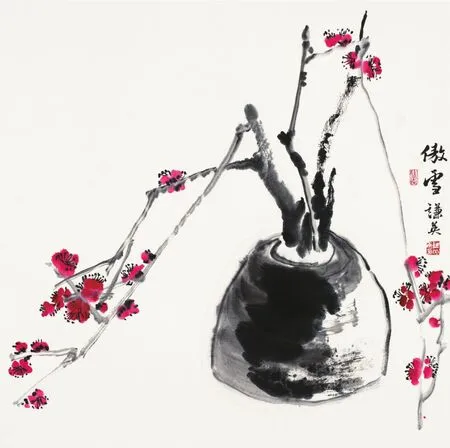

我认识的高谦英是一个诗意的女子。她的五言诗、七言诗颇有古风,经常让人以为是唐人的诗句。正是基于对唐诗、宋词、汉赋的喜好,她才能深深地融入中国传统文化之中,汲取中国古典文学的营养。深厚的文化给养培养了她的文人精神,也启发了她对学习中国画的冲动。故此,可以说诗意是她艺术道路的发端,是她绘画创作的灵感源泉,也是她孜孜以求的绘画境界。

诗意不仅是诗歌艺术的内在本质要求,也是中国古典艺术审美的最高标准。由于最能体现“天人合一”的哲学思想,诗意也成为中华民族文化理念以及人文精神的至高追求。比如中国花鸟画,正是在进入宋代以后随着文人画的兴起及地位的确立,才使其写意精神得到充分张扬。而诗意与画意的结合,也正式成为中国画的一种鲜明的特征。因此,大写意花鸟画之于谦英,是命中注定的邂逅。

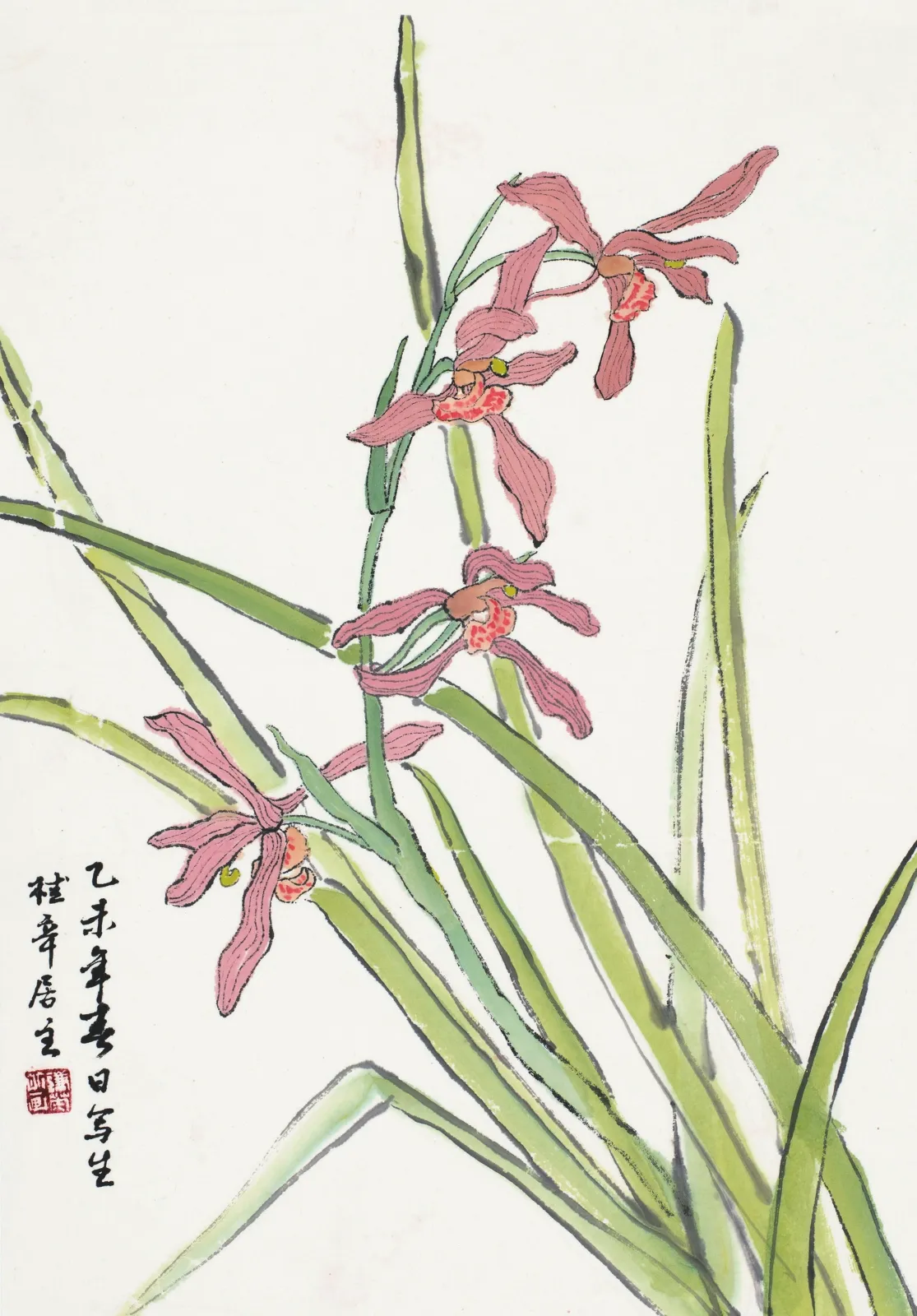

白石老人常以诗入画,用诗意延展画意未竟之意,使作品余味悠长。谦英亦是以诗入画的能手。去年秋季我们同去临潼画石榴写生,归来后她创作了一副四尺整张的《石榴图》,一棵朴茂的石榴树上果实累累,并吟诗作款:“本是老君炉中丹,辗转西域落秦川。丝路花果千百种,且绘石榴忆张骞。”这首诗以史为典,引典入诗,历史感扑面而来,文史与诗画畅意无阻,一脉贯通,给这幅国画作品增加了苍茫厚重的历史感。

诗意不仅是她的艺术态度,更是她的生活态度。她在蓝田乡下有一个小院儿,那里有她童年的记忆。每逢节假日,那里就是她远离城市浮嚣、寄情笔墨的精神小憩之所。她在那里种月季、竹子、桂花和玉兰,赏而画,画而吟,自得其乐。春日里,紫玉兰率先绽放了,她坐在树下接连画了十几幅写生,画着画着便诗意在心头缭绕了,她的许多小品诗句就是这样得来的。“春来宴宾朋,满园花正香。捧出紫金盏,迎风接琼浆。瑶瑶绽玉碗,熠熠琥珀光。浅尝客已醉,嫣红沐斜阳。”她把紫玉兰的花苞比作金盏,将花朵比作正在打开的玉碗,都成了斟酒的器具,形象逼真,颇得意趣。该诗虚拟了一个主人宴请宾朋赏花饮酒的场景,觥筹交错中,花香与美酒令客人浅尝微醺,斜阳下,酒后绯红的脸庞与满园的紫玉兰相映生辉,一场花酒聚会犹如一幅长卷徐徐打开,想象之神奇,意境之玄妙,让人惊叹不已。读这首诗,我甚至恍惚穿越到了李清照的后花园,亲历了一场文人雅集。

夏日的一晚,她婉拒了一位友人的品茗之邀,内心过意不去,便作了一首小诗表达歉意。这首诗很有意思,把自己想象成古时的山人,描写了山人为谋生计而无暇欣赏美景的窘境:“花香泉吟月空明,宜拨琴弦和松风。山夜清凉好劈柴,明朝赶早集市东。”这首诗句句清新,自然轻盈,画面感很强。情景与画境交融,字韵像是信手拈来,不着痕迹,耐人寻味。初读这首诗时我便笑了:是夜月明,那潺潺的溪水边是否有一个布衣劈柴的女子?她该是多么的惹人怜惜!

苏轼曾赞王维曰:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”这是谦英的情怀,亦是她的向往。

- 延河(下半月)的其它文章

- 一路向西

- 金色的耗子

- 一个人的屋子里藏着鬼

- 托格拉艾日克(组章)

- 草木之香

- 通 道