法藏敦煌P.5544册页释考

蔡副全 宋涛

内容摘要:法国国家图书馆藏敦煌P.5544册页残片,存文4页计660字,辑录8人小传,分别出自《良吏传》、《后汉书》及《春秋后语》等。残片对辑校已佚《春秋后语》、《良吏传》和研究敦煌俗字大有裨益。通过P.5544与P.4022+P.3636形式、内容、避讳、书法的比较研究,发现三件作品内容相关,并且出自同一作者手笔,其书写年代大约在晚唐敦煌归义军时期。本文在探索依据书法艺术特征整理、断代敦煌遗书方面做出了大胆的尝试。

关键词:敦煌;P.5544;P.4022;P.3636;俗字;避讳;书法

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)04-0080-11

Abstract: Document P.5544, now kept in the National Library of France, contains 660 Chinese words on four pages, and consists of eight brief biographies of eight people from, respectively, Liangli Zhuan(Records of Good Officials), Houhan Shu(Book of the Later Han), and Chunqiu Houyu. These fragments are of importance for collating Chunqiu Houyu and Liang Li Zhuan, and for studying the folk characters used in Dunhuang. A comparative study of the contents, forms, taboos, and calligraphy of these fragments and P.4022+P.3636 proves that P.5544 is related to the latter two documents in content and was written by the same person around the Gui-yi-jun period during the late Tang dynasty. This paper further explores how to organize and date Dunhuang documents according to their writing styles.

Keywords: Dunhung; P.5544; P.4022; P.3636; popular form of characters; taboo; calligraphy

一 文本释注

法国国家图书馆藏有敦煌遗书P.5544,是纸本墨书册页残片(图1),共4页,计660字,每页纵28.2厘米,横10.7厘米。册页共辑录8人小传,其中第1页7行,录董宣、朱穆小传;第2页7行,主要录薛安小传;第3页6行,录王吉、公孙鞅小传;第4页7行,录李斯、赵高、稚珪小传。尾注分别出自《良吏传》、《独行传》、《后汉书》及《春秋后语》,另有一人不明出处。王重民《伯希和劫经录》以“简略史传”命名,但记录不完整:“两页抄,一面为李斯、赵高、稚珪,一面为董宣、朱穆。”[1]施萍婷主撰《敦煌遗书总目索引新编》略有补充,依然不准确:“P.5544不知名书抄。两页书写,一面为李斯、赵高、稚珪,一面为董宣、朱穆、萨安、王吉、公孙鞅。”[2]王三庆《敦煌类书》称之为“不知名书抄乙”,其描述完全正确:

P.5544号,册叶本,凡四叶,有董宣、朱穆、薛安、王吉、公孙鞅、李斯、赵高、赵琰等八人。引《良吏传》二条,《独行传》《后汉书》各一,《春秋后语》三条,末则已残,出处不明。此卷作者未详,不分部类,似非类书,然以写卷后期之部分转录,全卷又并隶属《良吏》《酷吏》二类,则所据底本必一分类之书。卷中讳“民”“治”,而征引者并为佚书,颇具辑佚之用。[3]

然而《敦煌类书》释文时有脱误[3]279,今参阅相关史籍释注如下(“/”为行分隔符)。

董宣[一],字少平,后汉陈留[二]人也。为北海太守。时有公孙丹造宅,卜人[三]言:/“宅成出丧[四]。”丹遂掠煞行人[五],曳尸于舍[六],望以厌之[七]。宣知,即收丹宗族卅余人,悉/皆煞之。[八]青州奏宣多煞无罪[九],征诣廷尉。当[一○]出行刑,诏还宥之。出《良吏传》。/

朱穆[一一],字公叔。时[一二]为冀州太守[一三],民有官者,三人为中常侍,并来谒穆。穆/疾之,辞不相见。冀部令长闻穆渡河[一四],解绶[一五]去者卌[一六]余人。及到,奏劾[一七]诸郡,/其药死者不少[一八]。有宦者赵忠,丧父归葬[一九],僭为璠玙、玉琏[二○]。穆遂剖棺陈/尸[二一],收其家属。帝闻大怒,征诣廷尉,有太学生等数千余人诣阙上书,论穆清整。/帝览其奏,遂赦之[二二]。出《良吏传》。/

薛安[二三],后汉人也,为杨州从事。有戴就者,会稽上虞人也,为本郡曹掾。太守/成公浮[二四]取受赃秽[二五]。杨州刺史欧杨恭[二六]遣薛安诣郡薄敛。安往,治拷[二七],覆验/取实,收就打讯[二八],五毒逼之[二九]。以针刺其指甲[三○],使令抱土[三一]。又热烧大斧[三二],使就挟于两/腋[三三],肉烂[三四]堕地,掇而食之,终日无挠辞[三五]。又覆就于破船下[三六],置马粪[三七]于两头,/以火勲之[三八]。火尽,谓就已死。发船视之,就方张目曰:“何不益火而使断绝[三九]?”主者以/白安,安怪之[四○],引就共谈论,遂解申郡。出《独行传》。/

王吉[四一],后汉陈留人也。为沛相。凡煞囚,悉磔其尸。夏日[四二]腐烂,则以绳连其/骸骨[四三],车载[四四]周遍一郡乃止。在任四年,凡煞万人[四五]。出《后汉书》。/

公孙鞅[四六],卫人也。西入秦,说秦孝公[四七]。孝公封为商君[四八],以爵合名,故云商鞅也。/初说孝公,请变法而治。于是太子[四九]犯法。鞅曰:“太子,君之嗣,不可施刑。”劓[五○]其傅公子虔,/黥其师公孙贾。后孝公卒,太子立[五一]。子虔等诬鞅谋反,遂攻煞之[五二]。出《春秋/后语》。/

李斯[五三],六国时楚人也,仕秦,始皇为丞相。始皇崩[五四],二世立[五五],无道。郡贼并兴[五六],乃责李/斯禁令不切,李斯于即奏督责之。申韩非之法,刑者三分过二,死者日积数千[五七]。快/意称心,以为威烈。出《春秋后语》。/

赵高[五八],秦二世佞臣也。诬丞相[五九]李斯为谋反,二世令高[六○]推验,先拷掠数百,/后始具五刑,煞之。[六一]出《春秋后语》。/

稚珪[六二],姓赵名琰,字稚珪。为青州[六三]刺史,治中济南相许颐、乐安相/王范、北海守张猛[六四]、平原令杨沛[六五]等,素闻琰严烈[六六],皆辞疾去官(下缺)

1. “董宣”条校注

[一]据尾注“董宣”条出《良吏传》。《良吏传》10卷,南朝梁钟岏撰,已佚。《梁书》卷49《钟嵘传附钟岏传》载:“钟岏,字长岳,官至府参军、建康平。著《良吏传》十卷。”[4]《后汉书》卷77《酷吏列传》有《董宣传》[5]。

[二]陈留人:《董宣传》作“陈留圉人”。

[三]卜人:《董宣传》作“卜工”。

[四]出丧:《董宣传》作“当有死者”。

[五]丹遂掠煞行人:《董宣传》:“丹乃令其子杀道行人。”

[六]曳尸于舍:《董宣传》作“置尸舍内”。

[七]望以厌之:《董宣传》作“以塞其咎”。

[八]宣知:即收丹宗族卅余人,悉皆煞之:“卅”,《敦煌类书》作“三十”。《董宣传》:“宣知,即收丹父子杀之。丹宗族亲党三十余人,操兵诣府,称冤叫号。宣以丹前附王莽、虑交通海贼,乃悉收系剧狱,使门下书佐水丘岑尽杀之。”

[九]多煞无罪:《董宣传》作“以其多滥”。

[一○]当:《敦煌类书》试释“备”,误。

2. “朱穆”条校注

[一一]据尾注“朱穆”条出《良吏传》。《后汉书》卷43《朱晖传》下附有《朱穆传》[5]1461-1471。

[一二]时:《敦煌类书》脱此字。

[一三]太守:《朱穆传》作“刺史”。

[一四]渡河:《朱穆传》作“济河”。

[一五]解绶:《朱穆传》作“解印绶”。

[一六]卌:《敦煌类书》作“四十”。

[一七]奏劾:《敦煌类书》误作“奏刻”。

[一八]其药死者不少:《朱穆传》作“至有自杀者”。

[一九]归葬:《朱穆传》作“归葬安平”。

[二○]璠玙、玉琏:《朱穆传》作“玙璠、玉匣、偶人”。

[二一]剖棺陈尸:《敦煌类书》误释作“剖棺练尸”,《朱穆传》作“发墓剖棺,陈尸出之”。

[二二]遂赦之:《朱穆传》作“乃赦之”。

3. “薛安”条校注

[二三]据尾注“薛安”条出《独行传》。薛安事见《后汉书》卷81《独行列传·戴就传》[5]2691。《后汉书》传主为戴就,P.5544传主为薛安。《戴就传》所记施刑次序为:腋斧、船薰、刺甲;P.5544记施刑次序为:刺甲、腋斧、船薰。疑唐时另有《独行传》行世,惜作者、年代无考。

[二四]太守成公浮:《敦煌类书》脱此五字。

[二五]赃秽:《戴就传》作“臧罪”。

[二六]欧杨恭:《戴就传》作“欧阳参”。

[二七]治拷:《敦煌类书》误作“治持”。

[二八]打讯:《敦煌类书》误作“打谇”。

[二九]五毒逼之:《戴就传》作“五毒参至”。

[三○]以针刺其指甲:《戴就传》作“以大针刺指爪中”。

[三一]抱土:《戴就传》作“把土”。

[三二]热烧大斧:《戴就传》作“烧斧”。

[三三]两腋:《戴就传》作“肘腋”。

[三四]肉烂:《戴就传》作“肉焦毁”。

[三五]终日无挠辞:《戴就传》无此句。

[三六]又覆就于破船下:《戴就传》作“乃卧就覆船下”。

[三七]马粪:《戴就传》作“马通”。

[三八]勲之:《戴就传》作“薰之”。

[三九]断绝:《戴就传》作“灭绝”。

[四○]怪之:《戴就传》作“深奇其壮节”。

4. “王吉”条校注

[四一]王吉:事见《后汉书》卷77《酷吏列传·王吉传》[5]2501。

[四二]夏日:《王吉传》作“夏月”。

[四三]骸骨:《王吉传》作“骨”。

[四四]车载:《王吉传》无此二字。

[四五]在任四年,凡煞万人:《王吉传》:“视事五年,凡杀万余人。”

5. “公孙鞅”条校注

[四六]据尾注“公孙鞅”条出《春秋后语》。《春秋后语》10卷,由东晋孔衍参阅《战国策》、《史记》等典籍辑成,此书在唐、五代时颇为流行,约佚于元代以后。敦煌所出《春秋后语》写本有P.2569、

P.2589、 P.2702、 P.2872V、 P.3616、 P.5010、 P.5034V、

P.5523V、S.713、S.1439、P.T.1291等[6]。敦煌《春秋后语》残卷发现以来,经罗振玉[7]、王重民[8]、郑良树[9]、康世昌[10-11]、王恒杰[12]等人校勘、辑佚,已大致恢复原书旧貌,但部分章节残佚,仍无法还原。公孙鞅史事见录《战国策》、《史记》卷6《秦始皇本纪》、《史记》卷68《商君列传》等。《春秋后语》原本已佚,故以P.5034V、P.5523《春秋后语·秦语上》校注之。

[四七]西入秦,说秦孝公:P.5034V“卫人公孙鞅自魏”下残,康世昌《春秋后语辑校》于“魏”后补入“西入秦”3字[10]94。

[四八]孝公封为商君:P.5034V:“孝公封鞅十五邑,号为商君。” [10]97

[四九]于是太子:P.5544“是”字不甚分明,太子,P.5034V字作“大子”。

[五○]劓:P.5034V作“刑”[10]95。

[五一]后孝公卒,太子立:P.5523V:“后五日(月)孝公卒,太子立,是为惠王。”[10]98

[五二]子虔等诬鞅谋反,遂攻煞之:P.5523V:“公子虔之徒告商君反,发吏捕之。商君亡至关下,欲入客舍,客舍不知其商君也,曰:‘商君之法,舍人无验者坐之。商君叹曰:‘嗟呼,为法之弊,一至于此哉!走无所归,还入其邑,公子虔之徒遂攻煞商君。”[10]98

6. “李斯”条校注

[五三]据尾注“李斯”条亦出自《春秋后语》,见录S.713《春秋后语·秦语下》,史事见《史记》卷六《秦始皇本纪》、《史记》卷87《李斯列传》。诸家对S.713残卷辑校有异,释文从王恒杰《春秋后语辑考》[12]。

[五四]始皇崩:S.713:“丙寅,始皇崩于沙丘。”[12]92《史记》卷6《秦始皇本纪》作“七月丙寅,始皇崩于沙丘台下”[13]。

[五五]二世立:S.713:“胡亥即位为二世皇帝,葬始皇于郦山。”[12]93

[五六]郡贼并兴:S.713:“李斯谏曰:‘群盗并起,发兵……然犹不止,盗日益多矣。”[12]103

[五七]S.713:“二世曰:吾闻韩子……于是刑者相……”[12]103S.713此段残字甚多,可与P.5544“李斯”条相互参读。

7. “赵高”条校注

[五八]据尾注“赵高”条亦出自《春秋后语》,见录S.713《春秋后语·秦语下》,史事见《史记》卷6《秦始皇本纪》、《史记》卷87《李斯列传》。

[五九]丞相,《敦煌类书》脱此2字。

[六○]高,《敦煌类书》作“赵高”,臆增1字。

[六一]先拷掠数百,后始具五刑煞之:S.713:“令赵高案问斯,斯遂拘执束缚,居囹圄中,仰天叹曰:‘……不道之君,何可为计哉,昔桀杀龙逢,纣杀比干,吴王夫差杀子胥,此三臣岂有不忠哉。然而身不免于死,故所忠者非也。今吾智不及三子,无道过于桀、纣、夫差,吾以忠死,宜矣。狱吏责斯与子谋反状,皆被捕宗族宾客。赵高案李斯,笞 数千余,不胜痛苦,自诬服。二世喜曰:‘微赵高,几为丞相所反。遂具斯五刑,斩之云阳市。” [12]107

8. “稚珪”条校注

[六二]“稚珪”条尾有缺文,出处不明。《华阳国志》卷10《汉中士女志》云:“赵宣字子雅,南郑人也……赵瑶字元珪,琰字稚珪,凡七兄弟,宣子也,皆以令德著闻……琰,始为青州刺史,于厅事前置大器盛水,贵要有托书,悉投于水,部下清肃。徙梁相,征拜尚书,不就,卒。”[14]

[六三]青州:《续汉书》志第二十二《郡国四》载,东汉时青州辖二郡四国:济南、平原、乐安、北海、东莱、齐国。[5]3471

[六四]张猛:《三国志·魏书》卷18《庞淯传》注引《典略》曰:张猛,字叔威,本敦煌人也。建安初,猛仕郡为功曹。诏又以猛父奂昔在河西有威名,乃以猛补武威太守。建安十五年,将军韩遂自上讨猛,猛发兵遣军东拒。其吏民畏遂,反攻猛。猛自知必死,乃登楼自烧而死。[15]

[六五]杨沛:《三国志》卷15《贾逵传》注引《魏略·杨沛传》云:杨沛,字孔渠,冯翊万年人也。初平中,为公府令史,以牒除为新郑长。及太祖辅政,迁沛为长社令。累迁九江、东平、乐安太守,并有治迹。[15]486

[六六]严烈:《敦煌类书》误作“酷烈”。

二 文本书写

1. 避讳

P.5544“民、治”二字有缺笔讳,人名“二世”之“世”及所余“治”字皆不讳(表1)。此亦符合唐人避讳通例。《旧唐书》卷2《太宗本纪》载:“依礼,二名不偏讳。近代以来,两字兼避,废阙已多,率意而行,有违经典。其官号、人名、公私文籍,有‘世民两字不连续者,并不须讳。”[16]

2. 俗字

P.5544俗体字运用非常普遍。写本中“殺”字出现7次,皆写作“煞”。颜之推《颜氏家训·风操》:“偏傍之书,死有归杀,子孙逃窜,莫肯在家。”卢文弨补注:“俗本‘殺作‘煞,道家多用之。”[17]事实上,《干禄字书》已明确标示“煞”为“殺”之俗字。黄征先生通过敦煌俗字众多字形排比,认为“煞”由“殺”字形讹变而来[18] 。

P.5544“薛安”条首行楷书传主“薛安”之“薛”字作,与“萨”俗字同,而行文中“薛”作,由此知、皆为“薛”之俗字。镌刻于唐贞元廿年(804)的《程翰林墓志》铭文有“薛公山”地名,“薛”字亦作形,黄震云等人释作“萨”[19],王京阳辨正为“薛”字俗写[20] 。“薛”字作,在敦煌写本及唐代碑版中习见,如P.2536《春秋谷梁经传》、Φ230《玄应音义》卷2《大般涅槃经》、唐《张方墓志》[21]等。薛、、声形相近,P.5544清晰展露了“薛————”字形分化的痕迹。这也进一步佐证了徐时仪先生的推断:就六朝唐代文献所载,大致可知菩萨之“萨”最初应是“薛”,后俗写变左下之“”为“”,又变“”为“阝”作,又简写为,后为区别起见,菩萨之又增笔作“”和“薩”,遂从“薛”中分化出来[22]。

《干禄字书》:“桡,挠。上奴效反,又音娆;下挠,扰字,火高反。”可见“桡、挠、扰”3字可通。P.5544“薛安”条有“终日无挠辞”一语,挠,即屈服,义同“饶”。《说文·食部》:“饶,饱也,从食尧声。”《说文·手部》:“挠,也,从手尧声,一曰捄也。”以形旁推敲,“饶恕”之“饶”实为“挠”的俗字,用作“挠恕”更贴近词义。与此相类的,还有同条“火薰”之“薰”(亦即“熏”)写作(勳)。《说文·力部》言“勋”为“勳”之古文。段玉裁注曰:“《周礼·故书》‘勳作‘勋。郑司农云:‘勋读为勳,功也。按,此先郑以今字释古文也,《故书》‘勋字,学者不识,故先郑云:此即小篆之‘勳。”如此看来,“勳”和“勋”在古代形义就有争议,不同语境用法不同,“功勋”之“勋”偶可写作“勳”,“火薰”之“薰”(“熏”)亦可代之以“勳”。当今简化字将“勳”和“勋”合二为一“勋”,是值得商榷的。

“诬”,俗作,于敦煌写本中常见,而P.5544“诬”作、,则让人耳目一新。残片中“薛”作、,“丧”作、,“冀”作、,“商”作、等等,既变化求异又舒适大方,充分体现了写手对文字的熟练驾驭能力。P.5544俗字多达30余字,在此不一一赘述,仅列表(表2)与黄征《敦煌俗字典》[23]作对照。

3. 书法艺术

P.5544在浩瀚的敦煌遗书中可视为书法精品,虽然前后有缺损,但所存墨书字迹清晰,相对完整,令人叹为观止。册页残片4页据内容分为8条,书写字体、节奏也随之起伏变化。或三两行,或五六行,疏密得体,妙趣横生。每条均以大字楷书写传主,正文以行书为主,时而行楷,时而行草,大小参差,收放有度,自然天成。运笔中、侧锋交替,使转、盘带自如,点画遒美,线条优雅,节奏鲜明,真可谓不激不厉而风规自远。细察之,传主楷书,行笔稳健,厚重大方,与颜真卿《多宝塔》相仿(表3);行楷处,峻整方直,果毅峭拔,如鹰隼摩空,取法于欧阳询硬朗书风(表4);行书处,圆劲婉通,笔随意转,随遇而安,趋近颜鲁公《祭侄文稿》(表5);草情时,连绵简约,情驰神纵,超逸优游,浸染于“二王”及隋唐诸家。特别是相同字的求变书写,或异或俗,或繁或简,或倚或正,或放或收,一纸之内,气象万千,各尽其妙(表6)。如果说柳公权是出入欧、颜而独辟蹊径的楷书大家的话,此书则是兼容欧、颜的行书典范。

欧阳询书风,对敦煌书法影响极大,遗书中不仅有《化度寺》拓片,更有不胜枚举的类似作品。楷书P.5043《古文一篇》、行书S.811《□永书》,几乎达到乱真。P.3994《更漏长》、P.2482《阴善雄等墓志铭并序》、P.2573《道教发愿文》、P.2696《唐僖宗时残史籍》、S.5402《百姓薛延俊申请判凭状》等亦与欧体接近。一些唐代碑帖资料显示,早在颜真卿书《多宝塔》(天宝十一年〈752〉)之前,就已出现许多类似书法作品,如镌于开元廿四年(736),由玉真公主书丹的《金仙长公主志石铭》,敦煌遗书中由女官赵妙虚书于证圣元年(695)的P.2170《太玄真一本际经》及书于天授二年(691)的S.2157《妙法莲花经》题记等,都与《多宝塔》体势极近。这三件作品要比《多宝塔》早出几十年。如此说来颜真卿四十四岁书写的《多宝塔铭》,只是对开元前后类似书风的归纳与整理,还谈不上真正意义的“颜体”,从颜真卿存世作品看,他的变法是在大历年间(766—778)才开始的[24]。敦煌遗书中P.3862《高适诗集》残卷还保留了高适写给颜真卿的《奉寄平原太守》长诗。如果说P.5544册页残片立目楷书近似颜书《多宝塔》是巧合的话,那么,从正文行书中凸显出的欧体及颜真卿《祭侄文稿》意味,可以看出,书写者必然受到过欧、颜二位书法大师的直接影响。

三 关于P.4022+P.3636残卷

法国国家图书馆藏敦煌P.4022和P.3636残卷书写材质接近,故原藏单位将二者粘合为一卷,统称Pel.chin.3636[25]。然而粘合处文字不能接续,故疑另有残片遗存。王三庆先生将缀合残卷称为《不知名类书甲》,而将P.5544称为《不知名书抄乙》。遗憾的是王先生将P.4022与P.3636起讫描述颠倒了[3]81。法图原编号分明置于“子产”条目右上和“戴冯”条右下角。对此,陈光文在其硕士论文中已指出[26] 。

P.4022卷子首尾残缺,子目及标题皆大字楷书,占2行,正文楷书。起“赵广汉”条,讫“酒事:刘灵”条,录24人小传,存文107行。P.3636,起于“……为侍中,讲书义不通者谊解之”,讫于“井”条“乃寻穴而行,计十……其石……”卷式、材质均与P.4022同,亦首尾残缺,正文为行草书,引书用典颇多,或经或史,或事或文,存文约245行。

关于P.4022+P.3636残卷的性质问题尚存争议,因此残卷命名一直悬而未决。王重民在《伯希和劫经录》谓“残类书”[1]291,300,而在《敦煌古籍叙录》又称之为“杂抄”[8]218,施萍亭“也曾试图为此件作确切的定名”,但最终还是“未能如愿”[27]。《敦煌古籍叙录》载:

此卷长可两丈,首尾残缺,书名不可知。卷中民字缺笔,则当写于唐代。阅其内容,似为类书,然编次无法,且无类目,颇似学人之读书札记,以备挦扯者。所引佚书,经类有《五经通义》《易乾凿度》;史类有《东观汉记》《晋朝杂事》《前凉录》《河西旧事》《宋元嘉起居注》《孝子传》、皇甫谧《高士传》《益部耆旧传》《列士传》、袁山松《宜都山水记》、王孚《安城记》、裴渊《广州记》、雷次宗《豫章记》《荆州图记》《荆州图副》《梁州记》《武昌记》《嵩山记》《外国图》;子类有《鲁连子》《氾胜书》《世说相冢书》等。可见古人学问之博,与见书之多。虽非著述,在今日观之,已为图书府矣。[8]218

王三庆《敦煌类书》对P.4022+P.3636残卷所列门类及条目进行了全面的梳理,从而否定了王重民“读书札记”的观点,认为残卷是一本新编纂的类书草稿:

从其中的一些部类,如《良吏》《孝》《幼智》《露》……等来看,实际还是类书式的体制,只是未完之作,不若完整类书之严密,以致于全卷留白预书者多处,似乎准备随时补添事文;而所抄事文也留有抄录者处处校改的痕迹。因此,就种种迹象来看,本卷应该为一本新编纂的类书草稿,而非已经编写完成的类书,更非“学人之读书札记,以备挦扯者。”[3]83

四 P.5544与P.4022+P.3636比较

1. 形式、内容比较

P.5544为册页,P.4022、P.3636作长卷。王三庆《敦煌类书》将三者归入“冠首不定之类书”。三件作品部类多以楷书大字立目,立目或以人名,或用成语。P.5544仅见人名立目;P.4022除人名立目外,尚有“酒事”类目;P.3636立目或有或无,前后极不一致。

P.5544和P.4022皆以人名立子目,条末注出典,内容为人物简略史传。P.4022“酒事:刘灵”前23人小传,分别出自《良吏传》、《后汉书》及《说苑》等,但均系良吏,故王三庆释文时于卷首试加类目“良吏”。P.5544册页存文不多,事文分别出自《良吏传》、《独行传》、《后汉书》及《春秋后语》等。但所列人事,非严即酷,当属“酷吏”一类。P.3636内容纷杂,立目无序,“‘九天‘十端等,显然不成部类,只存对句形式”,“甚至有的部类仅列一则事文,或者同一部类一再重出”[3]83。

2. 避讳比较

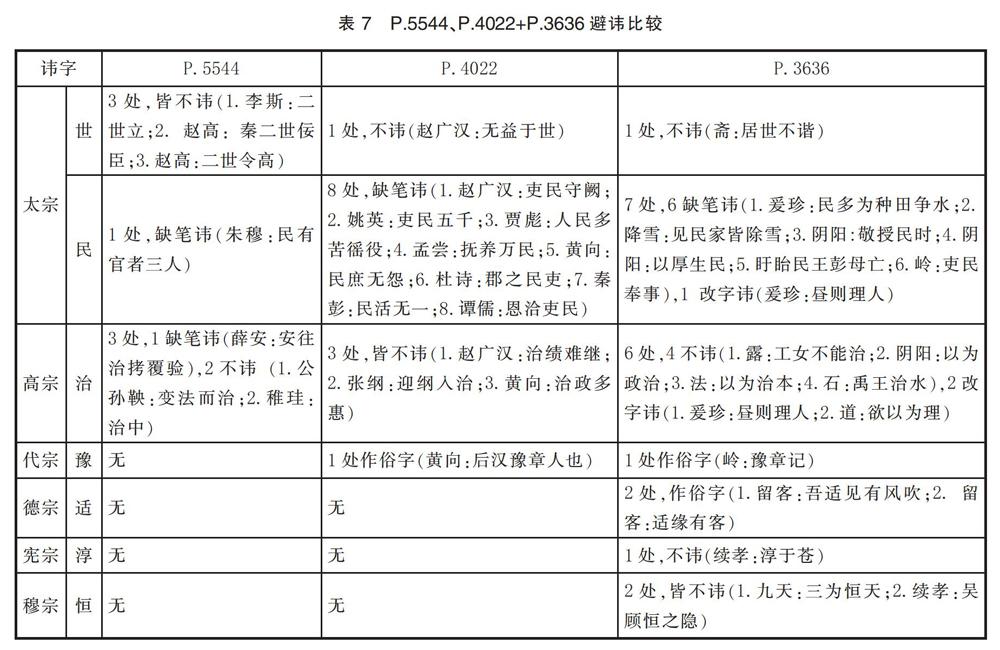

P.5544与P.4022+P.3636文本中同时出现唐太宗至穆宗讳字甚多(表7)。

列表显示,太宗李世民之“世”字皆不讳,“民”字多作缺笔讳。高宗“治”字或作缺笔讳或不讳。代宗“豫”作俗字、,其俗字形多见于南北朝以后,如敦煌P.2965《佛说生经》、《崔敬邕墓志》等,可谓不讳。德宗“适”作俗字、,其俗字形频见于唐代,如初唐S.388《正名要录》等,亦为不讳。宪宗“淳”不讳。穆宗“恒”出现2次,皆不讳。

3. 书法比较

类目·子目

P.5544与P.4022+P.3636类目、子目皆以楷书浓墨粗写。P.5544列目,颇似颜真卿《多宝塔碑》,气韵生动,庄重典雅,行笔稳健,线条柔和,结字挺拔。P.4022+P.3636类目及子目书写随意,结字自由,笔画厚重,线条生涩,略显稚气,尤其捺画乏力。

正文

P.5544正文以行书为主,时楷时草。取法欧、颜,杂以“二王”,结字宽和,下笔果毅,点画精熟,笔力劲健,如行云流水,收放自如,前文已作详细分析。P.4022正文为楷书,体近欧、虞。结体内敛,险劲秀拢;运笔规整,线条稚朴,时有拖带。P.3636正文为行草,出入欧、虞,溯“二王”遗风而略带章草意味,结字简约,笔势连贯,牵带自如,书写随意。

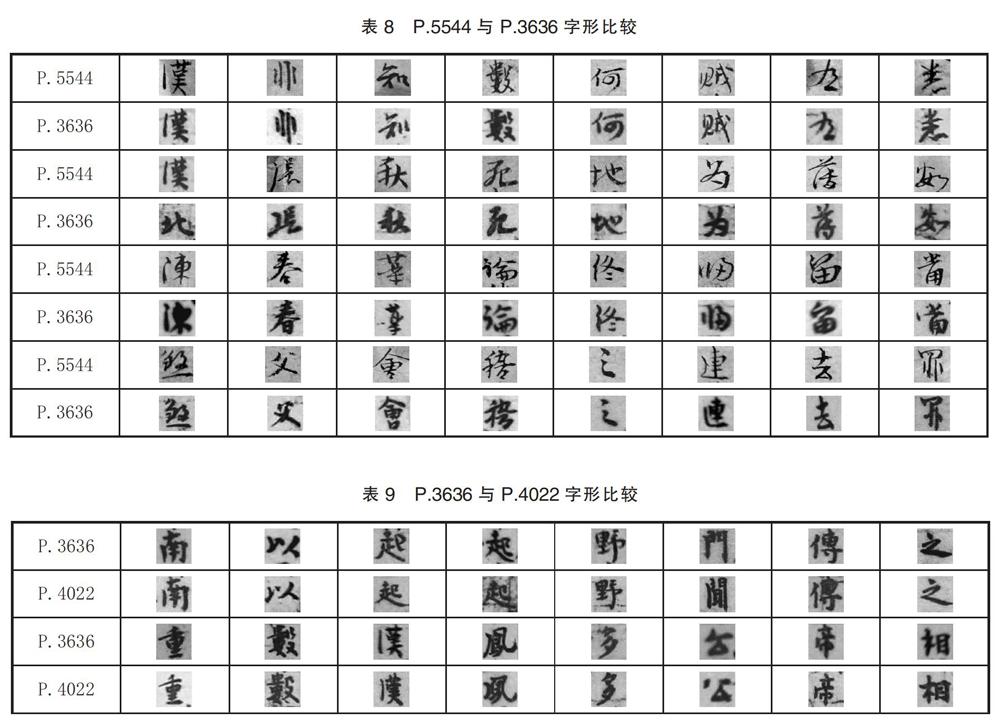

尽管三件作品由三种不同的书体写成,但细心审视则觉三者气息相通,竟出自同一人之手。P.3636残卷中“有、之、煞、为、归、数、薄、死”等字草法与P.5544残片如出一辙;“何、守、知、非、悉、汉”等字结体特征、牵带习惯都与P.5544 残片十分接近(表8)。虽然P.4022与P.3636字体反差很大,但字里行间还是能找到体势相同或相近的字形(表9)。

五 结 论

1. 关系判断

P.5544与P.4022+P.3636,卷式、书体虽异,但书目字体、形式相似,内容相关;避讳方式相同。尤其是对三件作品字形的直观列表对比,发现三者竟出自同一人的手笔。当然这三件作品还是存在着个性差异,不细心品味是不能辨其端倪。笔者分析,P.5544与P.3636+P.4022残卷,应该是同一作者不同时期的作品。P.3636+P.4022当为一本新编纂的书籍草稿(是否为类书尚不能肯定)。其中P.4022书写谨慎,部类清晰,还是有几处校改痕迹。P.3636则书写草率,立目无序,后半段插行和留空甚多。如:“高危”条,仅抄半行即止,末注“至第三卷”,可见此处内容纷杂,不及整理,暂省,“正稿”时必将补添事文。“侠”条下书:“郭解、剧孟并游侠。”后留空3行,显然要补充内容。这一迹象表明,残卷的书写者正是此书的编纂者。作者书体变化反映出心态变化,前者从容,后者急促。P.5544书写规整,采用册页形式,无论书法水平,还是版式排布,都要优于P.3636+P.4022。因此笔者判断,P.3636+P.4022为新编纂的书籍草稿,而P.5544则为此书籍抄件(第二稿或完成稿),可惜遗存有限,难窥全豹。

2. 年代判断

从避讳特征确定P.5544、P.4022+P.3636为唐人写本已无异议,但时间的早晚存在分歧。关于P.3636,施萍亭赞同王重民的观点,称“这一作品完成于唐贞观之后”[27]47。王三庆谓:“全书既讳渊、民、治,且从引书体例加以衡量,似为天宝前不知名作者编纂之书。”[3]83陈光文曾对P.4022+

P.3636讳字进行全面统计,“认为原卷当作于唐睿宗李旦第二次即位至肃宗李亨在位之间(710—762),而以作于玄宗时期可能性最大(712—756)。”[26]13窦怀永以“鹯、但、颢”三字缺笔避睿宗讳字,认定“P.3636的抄写时代显然在睿宗朝以后。再参考其书法和行款特点,出自唐代后期的可能性比较大”。[28] 事实上,将俗字认作避讳的观点是不可取的,而且吐蕃统治时期敦煌文献的避讳应另当别论。窦怀永先生说:“(吐蕃占领敦煌的时间里)敦煌与唐中央的关系被切断。避讳制度失去了赖以存在的唐代政治制度,只能陷于停滞状态,这个时期敦煌文献中的避讳字形实际上是书写习惯的留存,或者说已经转为俗字而继续使用。” [28]许建平先生讲:“敦煌僻处西陲,王命难达,且草野小民,于礼不谨,故避讳不严。故考证写卷时代,若能以讳字、纸色、笔迹等因素综合考虑,则或能无失。”[29]

从书法角度分析,P.4022+P.3636宗法初唐欧、虞,未受颜真卿影响,而P.5544浓厚的颜体笔意,说明此卷一定受到颜体书风的浸染,当书于颜氏大历(766—778)变法之后。颜真卿曾于天宝七年(748)任河西、陇右军试复屯交兵使。安使之乱后,颜公的王权主义立场和尽职守效忠的言行,正符合当时“兴儒道”“反割据”的政治需要。于是颜真卿声誉日隆,书法艺术也随之广播。然而,唐天宝十四载(755)后,吐蕃占领河陇诸郡,敦煌也于贞元二年(786)陷蕃,与中原文化交流阻隔达80余年。至大中二年(848)张议潮起义领州事,遣使奉表归唐,沙州方回归唐朝。张议潮在归义军初期积极兴复汉文化,恢复唐朝礼制,不断加强与中原文化的交流[30]。“尔来七十余年,朝贡不断……东路开通,天使不绝。”[31]颜真卿书法及其影响只有在这一时期流入敦煌。因此笔者推断,P.5544抄录时间约在晚唐敦煌归义军时期,P.3636+P.5544的书写时间则要早于前者,二者必然存在着一定的时间跨度,因为书体的转变与成熟并非短期内能完成的。

本文审稿专家指出,P.5544是册页装形式,这种装帧形式起于中唐以后,故抄写时间在8世纪末期之后,此亦可佐证本文观点。

参考文献:

[1]王重民.伯希和劫经录[M].敦煌遗书总目索引.北京:中华书局,1983:312.

[2]施萍婷.敦煌遗书总目索引新编[M].北京:中华书局,2000:334.

[3]王三庆.敦煌类书[M].高雄:丽文文化事业股份有限公司,1993:83.

[4]姚思廉.梁书·钟嵘传附钟岏传:卷49[M].北京:中华书局,1973:697.

[5]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965:2489-2490.

[6]康世昌.春秋后语研究[J].敦煌学, 1990(16).

[7]罗振玉.罗振玉校刊群书叙录[M].南京:江苏广陵古籍刻印社,1998:235-245.

[8]王重民.敦煌古籍叙录[M].北京:中华书局,1979:87-94.

[9]郑良树.春秋后语辑校[J].书目季刊·第4卷(4),1970.

[10]康世昌.春秋后语辑校·上[J].敦煌学,1990(14).

[11]康世昌.春秋后语辑校·下[J].敦煌学,1990(15).

[12]王恒杰.春秋后语辑考[M].济南:齐鲁书社,1993.

[13]司马迁.史记·秦始皇本纪:卷6[M].北京:中华书局,1963.

[14]常璩.华阳国志校注[M].刘琳,校注.成都:巴蜀书社,1984:801.

[15]陈寿.三国志·魏书[M].北京:中华书局,1963:547.

[16]刘昫,等.旧唐书·太宗本纪:卷2[M].北京:中华书局,1975:29.

[17]颜之推.颜氏家训集解[M].王利器,集解.上海:上海古籍出版社,1980.

[18]黄征.敦煌俗字要论[J].敦煌研究,2005(1):83.

[19]黄震云,等.《程翰林墓志》和程咬金家世生平[J].文物,1995(10).

[20]王京阳.“程翰林墓志考释”疑义[J].文物,1996(11).

[21]秦公,刘大新.广碑别字[M].北京:国际文化出版公司,1995:648.

[22]徐时仪.敦煌写卷佛经音义俗字考探[J].艺术百家,2010(6):170.

[23]黄征.敦煌俗字典[M].上海:上海教育出版社,2005.

[24]沃兴华.敦煌书法艺术[M].上海:上海人民出版社,1994:228.

[25]上海古籍出版社,法国国家图书馆.法国国家图书馆藏敦煌西域文献(26)[M].上海:上海古籍出版社,2002:171-178.

[26]陈光文.敦煌遗书P.4022+P.3636《某学郎书抄残卷》(710-762)校注研究[D].兰州:兰州大学,2012:8,13.

[27]施萍亭.敦煌随笔之二[J].敦煌研究,1987(1):47.

[28]窦怀永.敦煌文献避讳研究[D].杭州:浙江大学,2007:171,282.

[29]许建平.《残类书》所引《刘子》残卷考略[J].浙江社会科学,1993(4):89.

[30]冯培红.敦煌的归义军时代[M].兰州:甘肃教育出版社,2013:3-83.

[31]王重民.金山国坠事零拾[J].北平图书馆馆刊,1935(第9卷6号):18.