纳粹考古与西欧的日耳曼化

文 图 / 让-皮埃尔·勒让德尔 勒洪·奥利维

贝尔娜黛特·施妮泽勒

译/崔志云 刘楠祺 校核/李水城

纳粹考古与西欧的日耳曼化

文 图 / 让-皮埃尔·勒让德尔勒洪·奥利维

贝尔娜黛特·施妮泽勒

译/崔志云 刘楠祺校核/李水城

纳粹主义造成的文化灾难同样也造成了西方思想传承的巨大断裂。显然,我们还在不断地发现遭受污染的规模,其后果就像切尔诺贝利一样在持续裂变,尽管那些源自纳粹灾难的事件可能会在旷日持久的黑暗中湮灭。

“文化上的革命高于一切”

1933年,美国艺术史学者阿尔弗莱德·巴尔(Alfred Hamilton Barr)在欧洲旅行度假一年。阿道夫·希特勒就任德国总理九个月后的某天,巴尔在斯图加特目睹了首场由德意志文化斗争联盟(Kampfbund für Deutsche Kultur)组织的公众集会。联盟负责人面对着中心剧场中蜂拥而至、衣着光鲜的人群大声疾呼:

“如果以为民族革命仅仅涉及政治和经济,那就大错特错了。文化上的革命才是高于一切的。眼下我们正处在这次革命的首轮风暴之中。但已经让一些久已湮没的德意志民族文化的渊源大白于天下,为新信仰开辟了道路。如今,这种新的信仰正无形地孕育于我们的褐衫军团,那是用全部生命彰显出的信仰,它来自于清晰的血统……来自于纯粹的种族!……倘若有人问:‘那自由呢?’我的回答是:‘对那些侵蚀和毁灭德国艺术的人来说,绝无自由可谈。’……对那些损毁我们强健肌体的人,我们对根除他们并将其化为齑粉绝无愧疚和怜悯。”

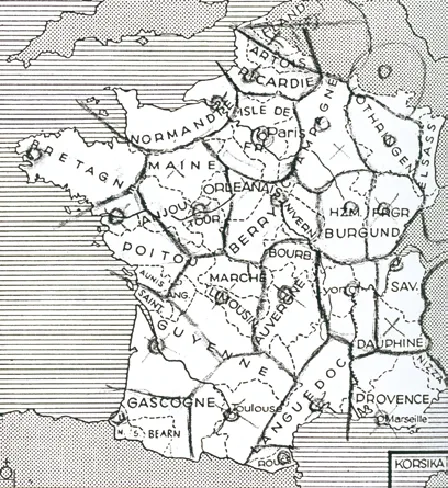

根据纳粹地理学家瓦尔特·克利斯塔勒(Walter Christaller)设计的“科学”规划草案而被重新划定行政区域的法国。(资料来源:B. Fousse)

开始时,掌声稀稀落落,随后逐渐响起,最后越来越响,变成了长久的欢呼。作为这场德国“文化革命”的目击者,巴尔在当年就撰写了一系列文章来提醒公众舆论关注纳粹新体制独揽文化艺术大权的状况。可在美国却没有哪家有影响力的杂志愿意发表这些文章,因为文章中描述的令人瞠目的情况似乎不合常理,杂志主编们觉得这完全是作者故弄玄虚、哗众取宠。直到1945年大家才如梦方醒,原来巴尔说的全是事实,只有他察觉到了那些纳粹缜密筹划的方案,只有他捕捉到了纳粹计划中的一切要素:纳粹上台伊始就宣布了他们的目的,他们之后的所为无非是确保实施他们曾宣示过的一切。

在被占领的土地上,纳粹的城市规划设计师们重新“科学地”规划了田园景色,使之成为“雅利安”式的风光。(资料来源:党卫军研究院档案,1944年)

在研究纳粹大屠杀的历史学家们的努力下,第三帝国在欧洲实施的那些灭绝和奴役的暴行终于大白于天下,如果说这些暴行出自纳粹煽动和蛊惑的仇恨所致,那与这仇恨相配套的便是其顶层的设计及高效有序的实施。计划的灵感,正如巴尔在报道中所说,来源于“文化上的革命高于一切”。纳粹唯一的目的,就是要在一个全新的基础上重塑欧洲大陆的未来,使欧洲大陆成为所谓日耳曼“优等种族”的独家天下。为了使德意志民族永世独享这一未来,仅仅根除那些被称为“低等的”或“累赘的”族群是远远不够的,还必须同时“清洗”历史上的一切非日耳曼因素,因为人群和种族的共处早已使天赋纯正的日耳曼文化黯然失色。既然这种天赋的文化只能出自于天赋的种群,那它必定踵至远古,因此就必须由地理学家、人口学家、统计学家和经济学家重新规划未来,并由考古学家、语言学家和人类学家权衡增删既往的历史。这一宏伟的、具有跨学科性质的理想目标远不止成为世界政经巨擘这一单纯目的,其终极目标就是要按照纳粹设定的超人种族的理念,以其文化为引擎,将德意志文化打造成统领世界上其他一切文明的标杆。对纳粹的思想家们来说,日耳曼种族的历史性的“文明使命”中包含有如下内容:通过奴役与灭绝,阻止“低等种族”不受控制的人口繁衍,因为这些没落的种族威胁到了人类的“种群健康”。要想高效付诸实施这一宏图,武力不足凭;还必须动员起纳粹德国的学者、研究者和管理者们,让他们尽其智识,奉献全部的聪明才智、全部的创造性和全部的精准性来成就这一事业。

德国历史学家葛茨·阿里(Götz Aly)和苏珊娜·海姆(Suzanne Heim)在《大屠杀的设计者:奥斯维辛和灭绝的逻辑》一书中,并未用漫画的方式去矮化一群歇斯底里、充斥仇恨的纳粹分子,而是详述了这个欧洲的日耳曼化蓝图——它导致了广泛的奴役或当地族群的灭绝——是如何由一代年轻学子和技术官僚所精心设计,而这个群体又是由若干“头脑聪明、温文尔雅、受过良好教育、坚信自己不辱使命、准备为建设一个更美好的世界而鞠躬尽瘁、但仅为他们自己及其后代”的个体所组成。与这个未来“新欧洲”的规划者群体相呼应的,自然是那些需要对历史实施日耳曼化改造的群体,在这个群体中,考古学家——特别是那些史前史考古学家——首当其冲。他们中的大部分人同样是奋发有为且勤奋用功的年轻人,他们同样为自己能够参与一项正义崇高的事业而振奋。因此他们中的大部分人根本就无法理解其工作为何会招致反抗,因为他们始终认为,自己是在为科学的目的而献身,当然,这个所谓的科学是“德意志科学”。举例来说,1945年,年轻的德国史前史学家沃尔夫冈·齐米格(Wolfgang Kimmig)在一篇介绍德占法国领土上考古成果的文章中写道:“1933年以后,那种对我们可能会把边境以西地区的史前史考古成果用于支持某项政治诉求的担心已实实在在变成了某种偏执。所以,1938年,在巴黎,一次史前史研讨会结束之后,曾有人异常严肃地诘问我,我的分析是出于个人的科学思考,还是多少带有些官方的色彩。”

今天,当我们考察这些不同个体的“灭绝设计师们”及其思想脉络和职业生涯时,他们的共性依旧令我们困惑。正如葛茨·阿里和苏珊娜·海姆在其作品中所强调的,这些精英们实际上构成了“战后德国知识界的绝大多数,此事虽无人提及,但联邦德国战后重建所依靠的都是这批精诚为纳粹体制尽责的前行政精英们”,“1945年以后,这一阶层的成员们当然乐于将国家社会主义说成是德国政治生活中的某个阶段,而在该阶段中他们曾多少次试图干预某些事件,但又多少次被‘疯狂和独裁的噩梦’所压制”。对那些曾为第三帝国工作过的考古机构的成员们——即那些对历史进行日耳曼化改造的实施者们——的讯问记录中,其口径也如出一辙。与地理学家、人口学家和经济学家同僚们一样,1945年以后,考古机构中的大部分人依旧在联邦德国的大学和行政机构里继续着他们自效力纳粹开始的职业生涯,并在这些机构中工作直至退休,且通常德高望重、荣誉等身。战后世界里,他们那种纳粹式的治学理念和方法代复一代、经久不衰,这尤其令人不安;虽然早已不再有人怀疑1945年德国战败后设立的体制与纳粹主义有何瓜葛,但在那些第三帝国的基础科学部门里,依旧有大量证据表明“意识形态浸淫之深,使得‘去纳粹化’活像是一场闹剧”。

《德意志遗产》是全德史前史联合会主办的杂志,其对艺术和民俗也颇感兴趣。图为下萨克森州的一个农庄在庆祝圣诞节。请注意墙上的粉笔画:那是被称作“枞树”(Dannenböme)的生命之树,可以猜测这是在复活祖先的日耳曼传统。(《德意志遗产》1940年第910期)

第三帝国虽已垮台,但此类“办公室罪行”却无疑获得了成功,如果我们至今对此依旧无法释怀,主要是因为对我们来说,这一切太难以置信了,难道这些聪明才智、这些想象力和这些知识,居然能堂而皇之地用于为某机构服务,而这个机构——纳粹——又是那样一个臭名昭著的、杀人越货的和非人道的组织。对我们而言,这太不可思议了,因为我们宁愿相信,那些学者们自身的文化素养绝不会与野蛮行径为伍。可我们大错特错了:工业化的种族灭绝——纳粹机构的特征——表明,这种灭绝绝非常识上的人种屠杀,是凝聚在一个号称“先进”的文化大旗之下,以超卓的知识、科学和技术的手段去实现的目标。纳粹主义史无前例地让专业知识分子在这种残暴行径的论证和规划中扮演了极为重要的角色。第三帝国的这种现象促使我们反思:在一个背离了对知识的开发及对自身身份常规认知的时代,科学和研究会何去何从!

从这个意义上讲,如果我们不把纳粹考古视为纳粹整体计划的一部分,或更准确地说,如果我们不把纳粹考古认作纳粹总体部署中的一个特定的组成部分——其目标是要在欧洲实施人种和文化的完全日耳曼化——我们就等于对第三帝国考古学的特征一无所知。

在这个总体部署中,与考古学为伍的既有艺术史学和考古史学,也有语言学、人类学、地理学、人种学和民俗学等。显而易见,整合这些专业的目的,就是为了给最卓荦的“日耳曼文化特征”设计出一幅完整的蓝图。党卫军的研究机构——臭名昭著的党卫军研究院——其成立的宗旨就在于此。在此目的下,该研究院在同一个庞大的规划下实施了多个项目,有些项目看上去甚至十分变态,例如,派沙菲(Hans Schäfer)去西藏寻找古雅利安人;更骇人听闻的是一个由赫斯医生(Docteur Hirth)主持的犹太人“鲜活骨架”系列收集项目。

我们由此可以看到,一批新型的考古专家出现了,如党卫军中尉约翰·洛豪森,他既有能力以考古学家的身份参与党卫军研究院的各项考古活动,又能够从东到西(即从波兰和俄国到法国的洛林地区)收缴“帝国之敌”的文物艺术品。被收缴的所有文物艺术品,也包括传统家具,均按其“日耳曼特征”的强弱程度逐级筛选,对古董的甄别也如法炮制。

不仅如此,第三帝国的全德史前史联合会(Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte)还在其出版物《德意志遗产》杂志(Germanen Erbe)中连篇累牍地发表关于搜寻史前新石器时代湖上住屋以及德国农村民俗方面的文章。

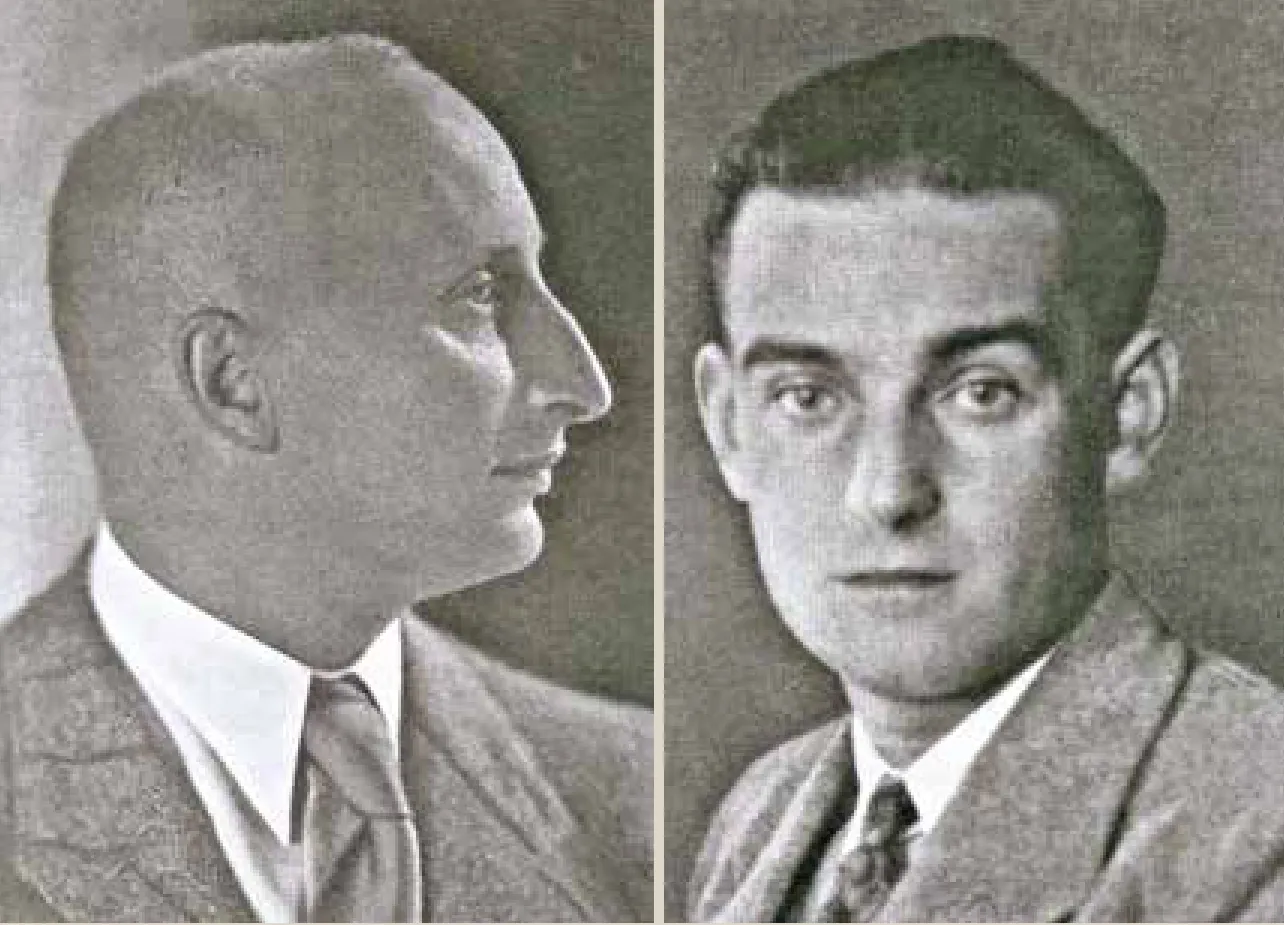

全德史前史联合会的两名干部:赫尔曼·施罗勒(Herman Schroller)(左),下萨克森地区负责人;罗道尔夫·斯坦福斯(Rudolf Stampfuss)(右),莱茵地区负责人。

党卫军研究院(SS-Ahnenerbe,全称SS-Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft),纳粹党的多学科研究机构,由希姆莱、维尔特和达雷于1935年创立,1939年并入纳粹党,总部设在慕尼黑,其研究方向是:以考古学、种族人类学和雅利安人文明史为工具,研究“印欧人种的范围、才智、成就与遗产”,以证明纳粹关于雅利安种族系优等种族的理论。

赫斯医生是德国解剖学家,海德堡大学和法兰克福大学等大学的教授,党卫军队长,曾在法国领土上唯一的纳粹集中营——纳特维尔-斯托尔多夫集中营(Camp de Concentration de Natzweiler-Struthof)主持过对囚犯进行芥子气试验,并参与了屠杀奥斯威辛集中营里的86名犹太人的罪行,以收集其骨架。

何谓纳粹考古?

现在已经很清楚,依照希特勒的意识形态所进行的考古,绝不能被视为孤立的现象,更不能认为它在纳粹文化政策体制中总体上相对边缘。恰恰相反,纳粹党早已介入了该时期内所有范畴的科学研究。同样应该注意的是,绝不能把德国考古史上这个不幸的时期,即德国考古学界服务于纳粹主义的时期锁定在1933年希特勒上台至1945年德国投降为止。正如我们先前强调的那样,这一现象其实始于纳粹上台以前:它直接派生于泛日耳曼主义的民族主义运动(völkisch)。1918年德国战败后,该思潮甚嚣尘上并导致了西部研究协会(Westforschung)的成立。纳粹思想家罗森堡(Alfred Rosenberg)和达雷(Richard Walther Darré)很高兴将这一套既有理论纳入囊中,并将其强推为官方理论。对他们来说,民族主义运动和西部研究协会的观点很容易在知识分子中产生共鸣,因为这些人虽然不是纳粹,但同样希望光复德国一战战败后的失地。因此,我们绝不能把德国考古的纳粹化看作是仅可能发生在德国的现象或问题:正如其他多个研究成果所展示的那样,第三帝国对其以西诸国的领土征服,使得这些国家也以某种既有条不紊又集约强化的方式开启了其各自考古学的日耳曼化进程,至少在1942年以前便已如此。

更有甚者,第三帝国的考古学理论还屡屡在国外博得喝彩,特别是在法国极右翼阵营里(如布列塔尼或阿尔萨斯自治派),甚至在勃艮第的让-雅克·托马塞(Jean-Jacques Tomasset)那儿。所以,纳粹考古其实是整个欧洲的问题。

正如历史学家在研究大屠杀时所指出的那样,纳粹体系远非铁板一块,考古学界同样如此。相互制约甚至相互对立的势力为了争夺德国考古学界的控制权而彼此冲突,其影响横亘于整个20世纪三四十年代,构成了一段特殊的历史,标志着纳粹考古的演变。这种对立,特别是全德史前史联合会和党卫军研究院之间的对立,至少构成了罗森堡和希姆莱两人之间的对立。1935年党卫军研究院刚起步时不过是个小机构,其最初的考古研究——如1935~1936年派维尔特(Herman Wirth)赴斯堪的纳维亚半岛诸国考察——所能提供的手段还相当有限,与常见的旅行考察模式毫无二致。此后,在希姆莱的掌控下,随着“党卫军帝国”的急剧膨胀,该研究院变成了一个强势机构,影响力也水涨船高,特别对20世纪30年代后期的德国高等学府产生了决定性的影响。

同样的情况也出现在党卫军研究院与雷奈特(Hans Reinerth)的冲突中,这种冲突一开始还仅限于德国本土,但后来很快发展为另一种规模,因为对德国以西领土的征服显然拓展了“德国史前史”的研究范围。新的考察地域向德国考古学家们开放,而此前这些地区他们根本无法染指;但此时,雷奈特和全德史前史联合会却力不从心,于是党卫军研究院越俎代庖,在多个国家里鸠占鹊巢(如卢森堡、荷兰和丹麦),唯独法国是明显的例外(因为全德史前史联合会已经在阿尔萨斯和布列塔尼开始了考察)。

1945年3月,纳粹党驱逐了雷奈特,成就了党卫军的胜利。如果不是战事的进展使得第三帝国在1945年春天垮台,党卫军研究院将会一支独大地统领德国的考古学界。而这些竞争和变革自然会对战后德国考古学界的演进产生决定性的影响。

考古学家与纳粹主义

在我们看来,德国考古学家们的意识形态深处,被纳粹洗脑的痕迹犹存,余毒既深且广,其“去纳粹化”的过程已被证实是徒劳且流于表面的。的确,这些研究人员是在帝国以西被占领土上从事日耳曼化考古的,他们对那些族群的灭绝没有直接罪责,个人也没有亲自掠夺艺术名作或无价的文物,总体上他们是以普通研究者的身份在完成看似无害的任务,况且,他们毕竟没有给任何人的人身和财产带来危害。我们都明白,在战事刚刚结束的情况下,盟军当局确实有更紧迫棘手的事要办。但即便如此,这些知识分子们的行为——特别是被动员起来为第三帝国征服欧洲政策服务的考古学家们的行为——尽管间接,但无疑是在为纳粹体制的根本意识形态效力:《纳粹在西欧被占领土上的考古》论文集刊中所收录的全部论文已向世人昭示德国考古学家们在全欧洲所扮演的角色,那就是在科学和文化方面充当纳粹政权主导的强制日耳曼化和“种族清洗”政策合理化的工具。然而,在战后初期,面对着规模巨大和数量众多的纳粹罪行,似乎没有人想到过对第三帝国文化政策方面的基本意识形态、范畴及其严重性进行清算。在德国考古学界,也不过是将若干替罪羊撤职了事,为首的替罪羊是雷奈特,他是最富名望且最饱受争议的纳粹考古学者,即使在他自己的阵营里也是如此。不过,尽管几百个研究人员在雷根斯堡大会上对他进行公开谴责并将其永久开除,但他们自己却无法免除相似罪责,因为他们中的大多数人都曾经是纳粹党徒或者是准军事组织,特别是党卫军的成员。1945年以后,这些与纳粹体制沆瀣一气的考古学家们,包括曾在纳粹考古机构中身居要职的人们,其绝大多数人无论当初犯过多大的罪,都或早或晚地被“漂白”了;他们重操旧业,谋得高位,直至退休。这样的例子简直不胜枚举,例如,曾担任过党卫军研究院高官的党卫军中校赫伯特·杨库翰(Herbert Jankuhn)从1951年起便已在一所大学里任教了;甚至一名战犯、党卫军中尉古斯塔夫·列克(Gustav Riek)也在1956年恢复了图宾根大学的教职,而他曾经是在辛斯鲁克的辛泽特特别集中营(Camp de concentration d’Hinzert, dans Hinsrück)里负责“政治再教育”的军官。

根据沃尔夫冈·帕普(Wolfgang Pape)对《党卫军光荣榜》(Membres Bbienfaiteurs de la SS, FM)的研究,1945年以前德国的594名考古学家中,有150人即占总人数25%的考古学家是党卫军或其直属机构的成员。

在德国重建这个特别的大背景下,20世纪五六十年代,德国考古学术机构的“去纳粹化”进展迟缓,给德国考古学界的发展带来了诸多严重的后果,比如这些考古学家自身应当如何看待本领域在二战期间的历史等等。特别具有讽刺意味的是,第三帝国垮台后对雷奈特进行的公审,其直接后果等于公审了全德史前史联合会和罗森堡一派等所谓的“乱党”,反而把胜利果实拱手让给了原属于党卫军系统的考古阵营。这场胜利,成就了这个误入歧途、任由纳粹意识形态操控的德国考古学界,为其营造出了一个严谨、勤奋、注重纯客观研究的令人信服的胜利者形象,至今,其往日余毒发散依旧而不受制约。那些身居要职的学者们,他们既然是从效力于第三帝国开始其职业生涯的,自然就会扮演这一合法现象中的关键角色,未雨绸缪地将其在纳粹体制下从事研究中的那些意识形态内容下手抹掉。那些为战后德国考古学做出杰出贡献的人物,如德恩(Wolgang Dehn)、齐米格或维尔纳(Joachim Werner),他们给人留下了从意识形态上看绝对干净的研究者形象,而且第三帝国时期他们确实做到了保持个人的正直。他们的事例令人相信了这样一种观点,即他们能够从容不迫地在希特勒疯狂的极权体制荫庇下从事某种“中性的”和“客观的”考古研究——而《纳粹在西欧被占领土上的考古》论文集刊却以不同的论述告诉我们,这种观点绝对荒谬可笑。若果真如此,那些欧洲主义的推动者们只须把建设未来“大德国”的旧酒轻松地换一个新瓶,就能摇身一变而成为战后欧洲建设的蓝图。同样,那批曾效力第三帝国、强迫欧洲日耳曼化的研究人员们从此又能被召来从事欧洲文化一体化的国际科学合作了,而无论过去还是未来。这里还应该再补充一点:德国学术界拥有一种独特的知识传承模式,这种模式可以快速地为那些纳粹考古的遗老遗少们配备“贴身保镖”,这些“保镖”就是被指定传承其学问的同事和学生们,他们会长久地为尊者讳,为长者讳,确保他们曾为第三帝国文化政策服务的秽行不被揭露。而当师长们去世后,他们会精心清除掉这些前辈在纳粹时期的所有污点信息,按照他们的说法,既然这些前辈并未参与希特勒体制的罪行,大可不必深究。

党卫军研究院的考古学家古斯塔夫·列克(右)在卢森堡贝福特的阿勒堡遗址进行考古发掘时,经常用他的党卫军军帽作为摄影坐标(左)。(资料提供:MNHA,卢森堡)

86%的德国考古学家加入了纳粹党,这的确令人匪夷所思。因为我们知道,1935年时党卫军(无论官兵)中的纳粹党员才占到48.9%,而8.3%的党卫军军官直到1938年还没有党证!考古学家中的纳粹党员比例只略输于公安部门和盖世太保中的军官(88%),而后者才被视为纳粹主义的精英。

若想搞清楚第三帝国是如何拉拢德国考古学家们就范的,就必须关注那些成就此事的考古学家的人格及其个人轨迹。因为,如果说确保纳粹考古发展的这些机构是分散的且大部分彼此对立,那么每个服务于第三帝国考古的个体即如本论文集刊中所揭示的那样,来源必定分散,且职业生涯也会因人而异。同时,要切忌把纳粹党时期的全体考古学家视为单一的、目标相同的、享受同样政治待遇的同业协会。他们之间当然也存在一些共性,这与整个德国知识界被动员起来效力于纳粹的计划是一致的,但要特别指出的是,这些人有一个共同的背景,即他们是整整那一代年轻人,其中最长者也不过30岁。而他们对纳粹党政治的介入(别忘了,他们当中有86%都加入了纳粹党)表现得尤为强势,1933年以后基本都接受过纳粹的精英培训并选择加入其分支机构。其中许多人先是加入了纳粹的准军事青年组织,1937年5月1日以后再被吸收到纳粹党内。如第三帝国时期的大多数德国人一样,他们尤其享受到了纳粹体制为他们提供的更优厚的物质待遇,这得益于没收犹太人的财产和掠夺欧洲其他地区所得。对他们来说,纳粹党就像个了不起的跳板,为他们提供了出人头地的机会,并且使他们的个人生涯突飞猛进,而这在10年以前根本是不可能的。从这批德国1930年代的年轻学者们眼中看去,纳粹新考古计划的诱惑不仅动人,而且令人惬意。

我们很清楚,基于这样一种情形去研究第三帝国的考古是不太会受到德国学术界待见的。虽说旧时的前辈们已然故去,但他们的学生依然在世;其中某些人已擢至要职,且他们中的大多数人都忌讳自己的师长形象受损——当然也不希望他们自己或其领衔的机构形象受损。在此还要说明一种现象,而且这一现象不仅仅限于考古学界,直至晚近,历史学家们在研究纳粹主义时,主要的研究方向都集中在其领导人身上,而那些一般成员常被忽略,包括大屠杀的刽子手们。自从汉娜·阿伦特在耶路撒冷旁听审判艾希曼时被这个向灭绝营押运犹太人的原负责人个性中散发出的“平庸之恶”所震撼以来,最新的历史研究又揭示出这些纳粹政策的执行者们究竟是何等程度的“平庸之众”。显然,该评价也适用于希特勒体制下的考古学家们。最初一批揭露第三帝国考古学界的文章发表后,曾在那些考古学家中引发轩然大波——他们试图否认考古学界被纳粹意识形态介入的规模——当然,原因无他:这些事实牵扯出的当事人是像我们一样受人尊敬的同事或师长,他们的科研成果令人钦佩,而他们的行为则令人震惊,这自然会导致他们罔顾事实地为其行为的合理性和道德性进行辩解,尽管这些事实都证据确凿、板上钉钉。

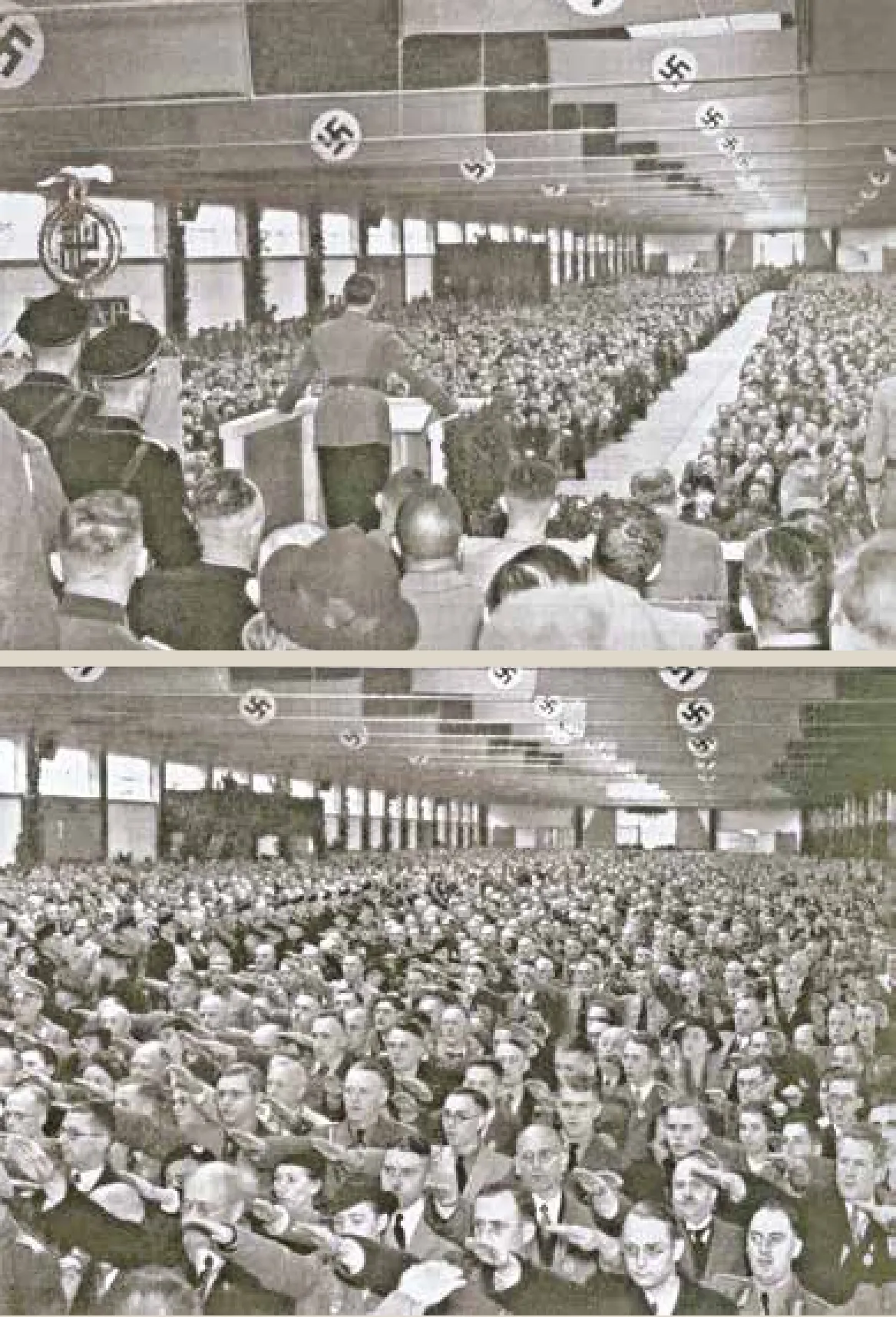

这两张照片拍摄于1936年在乌尔姆召开的德国史前史大会,从中能真切地感受到德国考古学界的纳粹化程度。上图:纳粹党的思想家罗森堡在演讲;下图:与会者致纳粹礼。(资料来源:《德意志遗产》杂志,1936年)

众多证据表明,纳粹党对党员的“遴选”标准是非常严苛的:连《党卫军光荣榜》的成员、民族主义运动的理论家贝姆(Max Hildebert Boehm)都被纳粹党拒发党证,理由是他的观念太过反动,尽管他曾经在《德侨》杂志(Volksdeutsche)上为希特勒政权的扩张主义政策大唱赞歌。同样,1944年,在10位竞争由纳粹党地区领导人索克尔(Gauleiter Sauckel)推荐的耶拿大学教职的教授中,只有两位被纳粹党所接受。(资料来源:贝姆的个人文件,柏林Lichterfelde联邦档案馆,PK A 310与DS B27。)

由于不少德国的考古学家——也包括法国的——所面对的依旧是本领域在完全错误的基础上与纳粹主义难以割舍的关系,因此研究这一专题的学者会屡屡遭受其同事们的敌意。在德国,此类反应更甚,2002年,在特里尔博物馆举办的“宣传·权力·历史展”(Propaganda,Macht,Geschichte)就变成了群起攻之的众矢之的,而该展览并未向公众开放。在法国,最近的一场论战,攻击的焦点甚至集中到了作者身上。还有一种说法至今仍广为流传,即认为1933~1945年间德国考古学家效力于第三帝国是属于“被迫”与纳粹体制合作,就连加入纳粹党也属于“被迫”。该说法的发明权属于那些战后想为自己加入纳粹党开脱的人,但在事实面前他们根本不堪一击:首先,正如我们在前言中已提到的,加入纳粹党从来不用强迫,而且纳粹党自身也十分重视保持一个由少数人组成的精英党形象。其次,他们完全可以让自己与纳粹当局维持最低限度的交往甚至改行,事实上,约有14%的德国考古学家并未加入纳粹党,这就充分说明了该方式完全可行。最后,正如美国历史学家丹尼尔·约拿·戈尔德哈根所强调的,把自己屈从于纳粹主义的行为弱化成“外力的简单玩具”的形象并想以此来取信于历史,这种想法实在是太过简单和天真了。没错,那些为第三帝国文化政策自觉效力的考古学家们的确应当为其个人的行为负责,而且,正像所有为实施纳粹德国的罪恶计划效过力的人一样,他们所缺失的正是对其行为之后果的深刻反省。

至于欧洲其他国家的考古学家与第三帝国考古学家合作的问题,我们至今仍能听到“不合作没办法”的托词。这比上述借口更站不住脚。实际上,除了几乎所有德国考古学家都是专业人士——他们是由纳粹的等级制度直接划分的——以外,其他国家完全不同。明显的例子就是法国,在20世纪三四十年代,法国考古学界招募的人员几乎全部来自于志愿者,他们中绝大多数研究者完全可以暂时中止自己的研究项目,除了心智受挫外他们几乎没什么损失。而我们看到的事实则完全相反,许多考古学家死心塌地地投身于为占领者的服务之中。有些法国人,如阿尔萨斯的夏尔-弗里德里克·艾耶(绰号“弗里茨”)和勃艮第的让-雅克·托马塞(绰号“约翰内斯”)就是纯粹的亲纳粹分子。但其他一些人,如摩泽尔的马塞尔·吕茨(Marcel Lutz)或香槟的让·弗洛莫尔(Jean Fromols)则并非是亲纳粹分子,此种情况下,应该考虑一下他们合作的动机。显然,在他们眼里,与拥有强大手段的机构合作这一前景掩盖了德国考古在第三帝国以西的现实,而这一现实显然无处不在。而更引人瞩目的则是抵抗行动:最有名的事例莫过于比耶弗莱神父(l'abée Biévelet,)成功地粉碎了德国人想在巴维考察的企图。在丹麦和荷兰,也出现了一些有意思的情形:前者是理论上的主权国家(尽管由德国国防军占领),后者则颁行了强制性的考古立法,能够相对容易地满足德国在考古方面的野心。当地的研究人员充分利用了这些资源,但他们中的一些人还是在与纳粹合作上让了步,如丹麦人古德芒·哈特(Gudmund Hatt)或荷兰人布尔什(F.C. Bursch)。极端的也可能是唯一的例子是,后者应党卫军研究院邀请去东部前线进行考古发掘时,使用了强征的俄国劳动力。

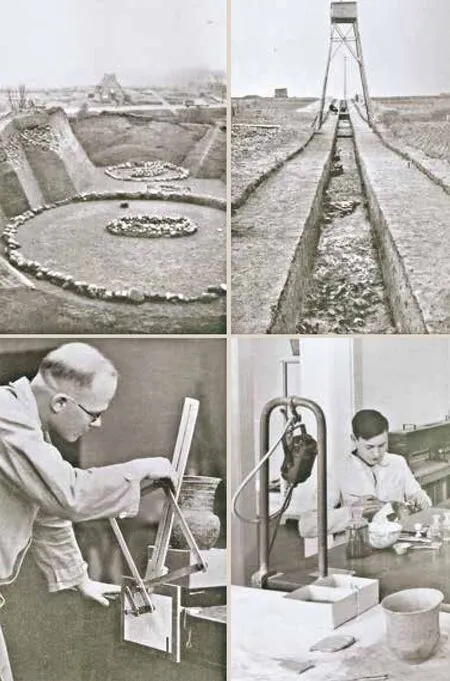

雄厚的资金和当时最先进的发掘以及实验研究技术是纳粹考古学的重要特征之一。(资料来源:德意志史前时期通讯,Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit,1938年。)

纳粹考古的欧洲遗产问题

如果说众多学者都卷入了为纳粹政治服务的考古,显然那是因为纳粹考古满足了该学科内部的诸多希望。在实践中,第三帝国考古在事实上推出了一个新的概念,按此概念,考古遗产构成了某种“资源”——拓展一下柯西纳(Gustaf Kossinna)的说法,即它构成了一种有极强的意识形态利益的资源——对该资源的“管理”应当是“系统化”的和“合理化”的。战后的欧洲考古学界欣然接受了纳粹推出的数据处理程序和遗址发掘程序,这一现象非常突出,那是因为伴随着欧洲的工业腾飞,这些方法满足了在该领域实现“现代化”的需求。在此,围绕二战的进程,在总体上按三大阶段作为重点论述。

战前

在德国,希特勒取得政权后仅仅数年,考古学界便以闪电般的速度扩大了人员编制,获得了优厚资金。这集中体现为一个考古服务体系的建立,准确地说,设置一系列专门负责遗产保护的大学教职的做法保证了考古学家的培训规模,在此期间,考古博物馆和考古展览也获得了飞速的发展,它们向民众展现出了历史是如何与纳粹的“新考古学”蓝图挂钩的。考古学上的巨大投入,成就了新的研究技术的飞跃,这些投入的重点用在了大规模的外延式发掘项目上,并采用了跨学科的手段(特别是有植物考古学或体质人类学的帮助),甚至还用到了航拍技术。随后,希特勒德国的考古技术和考古方法在许多欧洲国家中得到大力推广,特别是在法国。

回顾历史,看待德国的这个优势需要两分法。当时纳粹的这些举措博得了欧洲诸多考古学家的赞许和艳羡(特别是法国的史前史学家雷蒙·沃夫雷)。纳粹分子们还反复宣传这样一个事实,即法国和德国不同,法国没有能力保护其考古遗址不受建设工程的损毁。从法国考古学界缺乏职业架构的角度看,这种说法可以说部分准确,但德国当时的情况也远非完美。实际上,1940年代初,德国的考古遗产特别管理机构也同样创立不久,成型尚需时日.第一个史前文物保护机构(Landesämte für Vorgeschichte)成立于1931年,到1938年保护项目的数量才大幅增长。如此说来,在1931年以前,德国考古学界的管理情况和法国相差无几,都是由博物馆或建筑与艺术遗产保护机构(Bau-und Kunstdenkmalpflege)实施管理的,两个国家都有同样的缺陷和短板。在城市化的进程中,这类史前文物保护机构通常都没有什么特权,其职能被压缩到只有发现了什么文物时才会被通知介入,而此类情况通常都发生在建设项目破土动工以后。这就是为什么有那么多遗址遭到毁坏而根本没有人去通知保护机构。因此德国考古学的很大一部分成果都是编撰出来的,1933年以后,当考古学界的强大资源都被希特勒政权用去构建其种族主义意识形态时,这些成果为希特勒政权扩张政策提供了“科学”依据。

大战期间

大战期间,德国官方在其占领地区和附属国(阿尔萨斯、摩泽尔、奥地利)设立了专业人员组成的考古机构,这类机构的设立带来了一种全新的景象,特别是在法国。在阿尔萨斯-摩泽尔地区,区域性的日耳曼化考古催生了第一部考古遗产法规的实施(1941年1月在摩泽尔,7月在阿尔萨斯)。还有一种间接的方式,就是在德国入侵荷兰的前几天(1940年5月),荷兰出台了考古法(考古被视为直接的“国家”遗产),这无疑出自于战争期间膨胀的民族主义,稍后法国也出台了考古立法(1941年9月27日由维希政权颁布的关于考古发掘和发现的法规)。

在占领国(法国、比利时、荷兰、丹麦),情况看上去还不那么严重。不少德国占领当局要求研究和发掘的项目都遇到了当地学者们的抵制,特别是在荷兰和丹麦,最终这些项目均因财力不足而搁浅,因为全面战争需要动员所有资源,那是1942年,是斯大林格勒战役之年,但并非仅仅是军事斗争的转折之年!

与军事工程配套的保护性考古发掘也是一项令人瞩目的计划。在法国,由艺术保护办公室(Kunstschutz)与军事行政当局合作进行;在荷兰和丹麦,由党卫军研究院与军事行政当局合作。然而这类大规模的考古项目同样因保护手段的匮乏而导致沿海地区诸多遗址随着“大西洋壁垒”防御工事体系遭到损毁,它远非纳粹宣传的管理的典范。

“大西洋壁垒”防御体系(Mur de l'Atlantique),是纳粹德国在第二次世界大战期间沿欧洲西海岸(南起西-法边境,北至挪威北部)建立起来的沿海防御工事体系,以防备盟军从英国跨海登陆欧洲。

战后

如果说众多学者至今依然对纳粹考古念念不忘,那是因为当今考古学从纳粹考古中获益殊丰,而且从根本上讲,无论方法还是目标都十分接近。因此在这里要强调四个主要方面:

一、在第三帝国占领的国家中,有不少考古学家战前从未受到过如此重视与厚待,于是他们便自发地组织起来,主动与纳粹德国的专业考古学对接。在法国,最明显的例子是洛林的马塞尔·吕茨和埃米尔·德洛尔(Emile Delort),还有香槟的让·弗洛莫尔。他们在这一时期所获得的经验无疑影响到了其战后的研究工作,同样,学者间的接触也同样延续到二战结束(最突出的例子是马塞尔·吕茨和威廉·罗伊舍尔(Wilhelm Reusch)之间的合作)。

二、纳粹在推动博物馆学发展方面的影响延续到战后相当长的时间。正因为如此,现在的露天博物馆依然沿袭纳粹时期的德国模式(特别是雷奈特模式)。另外,博物馆学和布展学在纳粹期间获得了巨大的发展,其前瞻观念已成为博物馆学和布展学研究的基础。所有这些,都以一种既存方式影响到战后的博物馆展示手法。有些纳粹时期的展品至今仍在展出,但对其来源却三缄其口,比如在奥地利皮恩山口附近的施皮塔尔地区(Spital am Pyhrn),由奥地利民俗学家恩斯特·博格斯泰勒(Ernst Burgstaller)于1978年创立的岩刻艺术博物馆中就展出了一些由赫尔曼·维尔特在党卫军研究院任职期间制作的模具。实际上,博格斯泰勒正是维尔特的狂热粉丝,这就不能不让人怀疑这些展品的纯洁性了。1998年,当该博物馆重修开放时还曾曝出过丑闻。

三、正如我们所见,在战后德国,因大学里“去纳粹化”的缺位,导致大部分曾与纳粹主义沆瀣一气的考古学家依旧把持高位。这一状况难免在教学上产生严重后果:1965年,若阿希姆·维尔纳鼓励他慕尼黑的那些学生以他的前任汉斯·蔡斯(Hans Zeiss)为榜样,而后者曾是西部研究协会的顶梁柱,热衷于“种族学”,是优生学的参与者和《民族与种族》(Volk und Rasse)杂志的编辑。因此,1945年以后的学生们通常会在毫不知情的情况下被灌输纳粹的意识形态,虽然灌输方式非常隐秘,但在现实中无疑存在。

纳粹考古实施了宏大的教育计划以及创新的实景展览。(资料来源:斯特拉斯堡考古博物馆,原载《德意志遗产》杂志,1938年)

四、更让人担心且无疑与前述直接相关的,是由纳粹考古及西部研究协会和泛日耳曼主义的民族主义运动所特别开发出的研究方法,至今仍被多国的历史学家和考古学家延用(如德国、荷兰和比利时)。在此过程中,很难说哪些是主动使用的或哪些是被动使用的,但它更像是向一个新的“西部研究协会”(néo-Westforschung)的回归。最有说服力的证据出现在中世纪盛期考古方面:在弗兰茨·贝特里(Franz Petri)还有汉斯·蔡斯理论的直接引导下,有些研究者认为在比利时发现了好几处具有延续意义的“日耳曼人”部落,这些遗址似乎可以替代下部地层的那些“印欧人”或“比利时人”的部落遗址(参看《纳粹在西欧被占领土上的考古》论文集刊中汉斯·德尔克斯《语言学的边界:西部研究协会与考古学》)。同样,许多研究者受到贝特里的蛊惑,至今仍醉心于研究洛林的“日耳曼”地名,而其实那是法兰克人殖民的痕迹。

因此从组织和运作上考量,所谓“纳粹考古”基本上就是现代考古学。应该说,纳粹考古可分为“前期”和“后期”,这二者完全是相互矛盾的两极。第三帝国时期的德国考古学在欧洲的飞速发展,使得考古学领域从19世纪对博物学者的传统师承模式变成了一种专业、合理、有架构的运作。考古学家不仅采用新方法从事研究工作,而且在培养学生时鼓励他们用新方法探索过去,自此,面对大众,他们传递出其领域以及他们所研究的往昔社会的新形象。这种传递创造了一种持久的遗产,事实上,它为不同的西欧国家在20世纪下半叶的考古学领域奠定了方法上和组织上的基础。

历史的教训

通过这次对希特勒体制下的德国向整个欧洲输出纳粹考古学的梳理考证,我们有三点主要的想法:

一、为纳粹党事业效力的考古开发,源自于一个系统化且大规模的机制:那种认为考古学只是某些个别的或边缘的研究者与纳粹主义同谋的看法必须摒弃,我们必须认识到,事实正好相反,为了第三帝国的政治利益,德国考古学界整体上早已沦为纳粹的傀儡。

二、为纳粹利益而动员起来的德国考古学界介入了欧洲乃至世界的文化斗争中。换言之,那种认为考古学仅仅在边缘上与纳粹国家的政治意识相关联的看法必须摒弃,我们必须认识到,事实正好相反,德国考古学界直接参与了一个全球性的规划,把文化遗产(即纳粹领导人思想深处中的部落和种族)变成了用于征服的武器。

三、为纳粹利益而进行的考古开发不仅仅限于德国,而且不单单构成了本领域在欧洲历史上的某个阶段:事实正好相反,这里存在着一个前纳粹史——应该研究它远在1933年以前的渊源——和一个后纳粹史,它远远超过了1945年,在战后至少持续到了1980年。

英国历史学家扬·科肖把纳粹文化灾难比作欧洲文明的切尔诺贝利事件。事实就像1986年的那场核灾难一样,第三帝国的扩张造成了空前的灾难,其毁灭性的后果远远超过其发源地老巢而影响到了整个欧洲。而且,纳粹主义的勃兴所遗留的恶果是,凡其介入过的学术领域均遭到长期的污染:就像切尔诺贝利核电站的爆炸一样,虽然过去了许多年,污染却依旧存在,纳粹的阴影在战后也继续在受到纳粹污染的知识界的变革中留下痕迹。它留下的不仅仅是无法消除的道德污染——其中,真诚和良心、谎言和伪善变得含混不清——而且也把知识界拖进了一个不可预见的和不可把控的连锁反应当中,其所产生的影响时至今日仍远未结束。

对我们这些学者来说,科学事实的概念,其定义是由可感知的且毋庸置疑的信息所产生的,而这正是纳粹流毒最深的一个方面。要想评价第三帝国的考古,仅以客观科学和中性研究为据已完全无效。那种认为考古学作为独立学科会在本质上与纳粹意识形态格格不入的观点根本站不住脚。在更深的层次上,这个论题——考古学作为研究的程序和体现往昔遗迹的可用性从本质上说是中性的——本身便是意识形态的。这个立场也“变成了”意识形态的,因为客观处理考古数据的“中性”的公设与制造的考古“事实”是同质的。为第三帝国效力的考古学家们并没有“制造”考古数据;他们只是收集基于“日耳曼种族”优越性的、显示其生物或文化方面有说服力的“事实”,而纳粹体制会保证其推广。若以为那些考古数据是被纳粹宣传所“误导”的,这种认识本身便是谬误;正相反,这些数据极尽准确与精准,正像第三帝国考古学里那些通常无懈可击的文献资料所佐证的那样。实际上被发明的是事实本身,在这样一个前提下,为纳粹考古服务的研究者团队拥有考古资料的优先权,其解释要能够自然而然地有益于往昔“日耳曼”的图景,而这正是纳粹的意识形态中想要发掘并发扬光大的。因此,发掘诸多“国君”墓葬(Fürstengräber)的行为,无非是想证明过去的每个时代里都有强有力的军事首领存在于德国的文化版图之中。此外,考古学家们对城堡工事也特别感兴趣,因为它可以证明强大的军事力量的存在。同样,他们也特别在意寻找大型居住区,以证明这些经济和政治的中心是由“日耳曼人”创立的……这样的例子不胜枚举。汇集起这些材料,把19世纪以来支离破碎的数据来源完全更新成全套的资料,正因为有了这些资料,就可以建立起欧洲史前史的某种图景。在拒绝我们质疑这些考古事实是否真实的同时,我们自己必须去证明纳粹所领导的这些研究历史的机构是变态的机构。

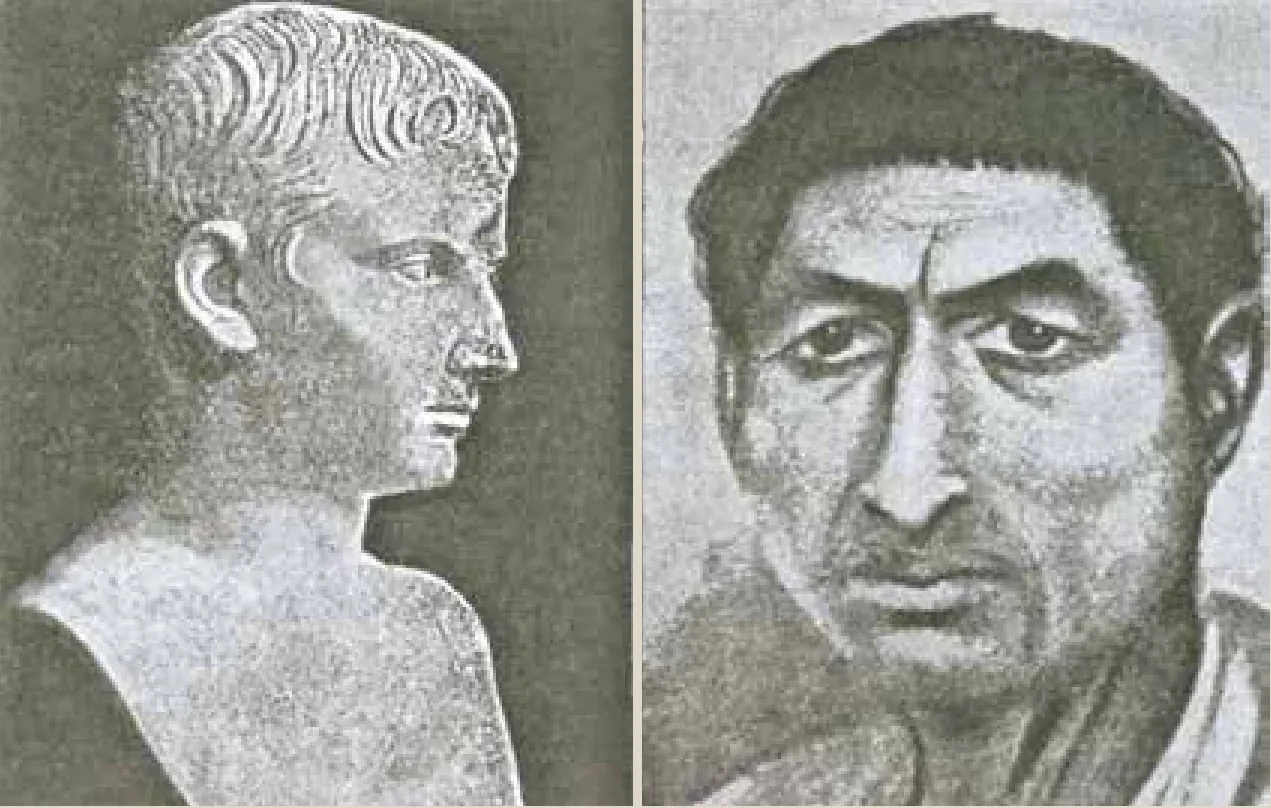

考古学与种族宣传:纳粹教材的插图节选——《帝国是这样建成的》。左图,奥古斯都皇帝胸像,他被认为是“北方印欧种族”的代表,是奢华的古罗马前期帝国时期的象征。右图,罗马帝国后期的一个埃及木乃伊肖像。相应的课文明确说明:这类获得罗马公民身份的“东方人”加速了罗马帝国的灭亡!

还有一个极令人忧戚的问题,既涉及历史,又涉及考古。现代考古学已经被纳粹考古的余毒彻底“污染”了。1945年以后,纳粹考古学事实上仍在借助于合理的方式继续积累着。在过去的50年间,到处是同样的修改、同样的遮掩和众多层次的演绎积累。被制造出来的事实始终俱存,以某种“蜕变”后的形式、也可以说是在某个越来越意识不到的水平上继续给今日的演绎提供着信息。如今在法国,如同在德国一样,已不可能把标志着20世纪三四十年代巨大的集体创伤的体验集成起来——并将其传递下去——此外它还剥夺了其现实中的历史深度。一下子,历史就变得结结巴巴了,“好像一切都没有发生过”。最近的过去被当下抹平了,而这种对历史的碾轧所带来的贡献则是要使这种公设永续——实际是本质上的集权——按照这种说法,考古学可被压缩为一个纯粹“处理”历史数据的程序。相对于20世纪三四十年代的集权主义经验,我们因此陷入了德国作家塞巴尔德所说的“某种历史传导缺陷”的状态。在德国的集体记忆中,20世纪五六十年代,面对着刚刚过去的沉重且尴尬的纳粹遗产,德国的重建实际上带有某种暧昧的形态。到处是第三帝国的废墟,在这里进行重建,实际上确有必要将国家简单地重新纳入正轨。战后德国的重建就是在这样一种麻醉的状态中进行的,为的就是抹去纳粹党作为负担而存在的痕迹,这个负担实在难以承受,在自动抹去纳粹的物质痕迹的同时,以大面积的、崭新的城区代替这些废墟。在塞巴尔德的新著中,有一部名为《论毁灭作为自然历史的组成部分》,描述了这种以德国重建为媒介而对近期历史的主动忘却,“通过一个持续的平台,最终实现将此前的德国历史作为第二次清除的目标……”接着他又写道,“这一重建,通过努力和达到‘创建一个无面孔的新现实’的效果,一下子就阻断了一切回忆之路,它强制大众的目光只面向未来,并强制他们对过去曾经生活过的一切保持缄默。”对于我们所有人来说,刚刚过去的历史变成了一件最好不要去想的事情。

青铜时代的长号,与日耳曼偶像相关联,一直到现在都出现在某些德国教科书中,此图出自1937年的纳粹党的新闻简报,这是众多证据中的一个,说明纳粹考古并没有随着希特勒政权的垮台而消失。(资料来源:纳粹党的培训资料,1937年。)

因为第三帝国这种空前的、对欧洲进行日耳曼化的种族主义企图,从根本上颠覆了“历史”秉承的使命。正如汉娜·阿伦特卓越地在其一系列关于战后欧洲文化危机的文章中所指出的那样,这里说的实际上是用“历史”的主旨本身——由康德和黑格尔在18~19世纪特别定义的——来体验20世纪集权主义对它的背离。“历史”从此丧失了其可理解性,不仅是因为纳粹或者其他集权体制用全面恐怖和大规模屠杀造成的向野蛮的“倒退”,尤其是因为集权主义拥有可以发明出一整套现实的、可以生产有形的且可证实的“事实”的那种特别的本事;换另一种说法,就是纳粹体制在这里用其自己拼凑的历史“事件”和“程序”取代了“历史”。戈培尔曾经说过,“政治就是把貌似不可能变为可能的艺术”。纳粹主义展示了它可能实际上发明了整个“日耳曼超级种族”的概念,捏造出了一份履历和一个“史前史”,为它赋予了一种文化,并且特别为它生成了近乎完整的历史遗物,看上去能经受得住苛刻的科学实验的反复证实和比对并承认其确凿无误。制造这些科学“事实”的同时——在制造它的体制垮台后,这些被视为客观的数据依旧留存——集权主义抹掉了历史制造的所有难以置信的破坏,但历史本身同时也被破坏。这种对史实的玷污——此前,历史始终是自我存在且可信的,是超乎于人群之上、置身于人群之外的——把它替换成了另一种可能的真实,这种真实被集权主义完整地制造出来,加速了“历史”思维的破产。因为能够用证据来有力揭露集权主义体验的,从深层次讲是现代概念的“历史”,正如阿伦特指出的,“按照这个概念,意义是包含在整个程序当中的,其中的特殊事件使它的可理解性被抽取出来”。人们相信,自从18世纪以来,文明的脚步正向实现人类的进步迈进,但当恣肆的工业性对欧洲的普世观念野蛮地造成无法想象的冲击时,这种想法变得空洞无物而无意义。“历史”作为人道主义是极端严肃且远超历史领域之外的想法受到了危险的冲击:从更深一层的意义上讲,它破坏了现代欧洲文明的根基,特别是知识、自由、教育甚至真理等概念。这是我们世界的全部,它代表着人类的现实,却被集权主义扼杀。从这个意义上讲,纳粹主义造成的文化灾难同样也造成了西方思想传承的巨大断裂。显然,我们还在不断地发现遭受污染的规模,其后果就像切尔诺贝利一样在持续裂变,尽管那些源自纳粹灾难的事件可能会在旷日持久的黑暗中湮灭。

本文选自欧洲考古学会(EAA)2004年第10届年会暨“血统与土地”国际研讨会(Table ronde internationale"Blut und Boden")的论文集刊——《纳粹在西欧被占领土上的考古》(L'archéologie nazie en Europe de l'Ouest),系该论文集刊之跋,法国Infolio出版社,2007年版。

该论文集刊由三位著名的法国当代考古学家——让-皮埃尔·勒让德尔(Jean-Pierre Legendre,洛林文物局遗产部主任)、勒洪·奥利维(Laurent Olivier,法国国家考古博物馆考古遗产部主任)和贝尔娜黛特·施妮泽勒(Bernadette Schnitzler,斯特拉斯堡考古博物馆馆长)主编。