直流配电系统公共信息模型的研究与拓展

张侃,郝思鹏,宋辞

(南京工程学院电力工程学院,江苏,南京,211167)

直流配电系统公共信息模型的研究与拓展

张侃,郝思鹏,宋辞

(南京工程学院电力工程学院,江苏,南京,211167)

提高电能质量,改善供电可靠性,降低输配电过程中的电能损耗,实现分布式电源安全有效地接入电网,直流配电不失为一种很好地尝试。对配电网更好地控制其基础在于对电网数据的采集,配网中包含多个不同系统的功能组件,而各组件间数据具有异构性,想要快速、便捷地获取配网信息,统一数据模型势在必行。本文中针对直流配网自动化的优势与不足进行了阐述,对配网模型拼接和实时数据交互进行研究。结果表明,利用CIM和CIS解决异构数据的交互,构建标准、开放的直流配电网相较现有的交流电网有明显优势,当为今后配网发展的有利方向。

直流配电网;统一数据模型;配电自动化;CIM;CIS

0 引言

近年来,随着经济增长与社会发展,大众用电需求与日俱增,这使得工程上对电力系统的要求越来越高,传统输配电系统面临诸多挑战。

现代城市发展建设迅速,一方面导致配电网供电范围越来越大;另外,城市负荷中心的支撑能力会日渐不足,容易导致交流系统的电压崩坏等安全问题。直流负载和含有直流分量的负载增长快速,如果使用交流配电网对这些负荷供电,需要经过一级AC/DC变换,降低了效率,增加了能源损耗,失去了经济性。

如今客户对电能质量的要求越来越高,但是在普通交流配电系统中,架空线路故障率偏高,而电缆配电系统由于存在较大电容充电电流,其供电半径有限,所以传统交流配电网络支撑的供电系统已经越来越满足不了用户的需求。如今城市负荷中大量的电气化交通工具及电子设备、电力电子设备使得冲击性负荷极速增长,致使交流配电系统存在大量谐波污染源,对电能质量造成较大影响,与用户要求的高质量电能存在矛盾。

最重要的是,电网智能化趋势已经越来越必然,智能电网对电网的可控性提出了更高的要求。传统交流电网的可控性较低。根据我国国情,电网调度被分为五级调度体系,分别是国调、网调、省调、地调和县调。各级调度系统的电网模型和信息采集相对独立,容易形成信息孤岛。国际电工技术委员会(IEC)制订了EMS应用,为应用系统提供了一个基于公共信息模型、公共体系结构和组件技术的系统集成框架,通过定义标准应用程序接口,使得这些应用或系统能够无阻碍地交换信息,为直流配电网络的信息采集与控制提供了工具与保障。

1 直流配电技术优势

直流配电是指配电网采用直流电输送电能,与交流配电相比,直流配电具有如下几个明显优势:

1.1 更可靠

直流配电只需要两根导线,线路的可靠性比相同电压等级的交流线路要高[1]。当直流线路发生一级故障时,另一级回路可以与大地构成回路继续供电,且基本不影响供电功率。众所周知,占线路故障80%~90%的是单相接地瞬时故障,而直流线路相比于交流线路具有响应快,回复时间短、可通过多次再启动或降压运行来创造消除故障、恢复正常运行条件等优点[2]。

1.2 更高效

在直流输配电系统中,不存在传递无功功率引起的网络损耗,同样也没有交流电特有的集肤效应损耗,所以直流配电网络拥有远小于交流网络的线路损耗。其损耗主要集中于电力电子变换器部分。由于直流变压需要经过DC/AC/DC过程,所以存在一定的功率损耗。但是现在实验室里已经出现效率高达99%的直流变换器[9],相信今后定能够大规模投入工程使用中。

另一方面,上文中提到,直流或含有直流分量的负载日益增多,比如电子产品、直流电动机、电动汽车等。直接为这些负荷提供直流电源而省去整流过程将是效率得到进一步提升。

1.3 更简洁

交流系统运行时为了保证电能质量,必须控制电压幅值、频率和相位,而直流系统只需要控制电压幅值,不必涉及频率稳定和无功功率等问题,管理更加简洁。另外,无论从可靠性或者是美观性来看,地下电缆式的配电线路已经是不可避免的趋势。而交流电电缆传输会产生较大充电电容,既增加了线路损耗,也降低了线路输电容量,但是采用交流配电后,则可以完全避免上述问题。

2 直流配电技术的问题与挑战

2.1 直流配电网络的设计

由于线路中流通的是直流电,这与传统对称三相交流电有着本质的区别。因此,设计出全新的配电系统网络是最基本的任务,同时也是难度最大的任务。这是一个全局性的课题,必须从整个配电系统层面考虑,如对分布式电源的接纳能力,电能配送问题,建设及运行成本等。

从配电网层次来看,交、直流都是一种多级配电网互相配合的网络。直流配电网同样拥有高压直流配电网,中压直流配电网、低压与超低压直流配电网等。各级配电网络职责各不相同,共同为客户输送着电能。在实际情况中,电网的布局、结构,形状等,都需要从整个系统的层面考虑,根据直流配电的供电可靠性、成本及控制复杂程度,结合具体应用情况与投资能力进行取舍。

2.2 直流配电系统电压等级的选取

如上一条所述,直流配电网络存在多个电压等级。对于这一重要参数的选取,我们主要考虑这三个方面[4]:①直流配电网络的供电距离(供电半径);②电气绝缘和保护;③系统成本和设计难度。

目前已有的学术文章中多是研究系统末端的低压与超低压直流配电的电压等级问题。本文观点为:以400V作为城市中心供电系统的电压等级,家庭直流配电系统设计两个电压等级:380V的高压等级,为家庭供热系统、空调系统、厨房以及其他大型家用电器供电;48V的低压等级,用于小型家电和照明电路。这样一来,现在的所有终端用电设备将被淘汰,取而代之的是各种直流电设备。虽然任重而道远,但可以预见的是将会彻底省去家电中AC/DC的变换过程,长远来看经济效益可以保证。

2.3 电能变换技术

在直流配电中,大家最关心的是电压等级的变换。就像变压器在交流配电系统中不可或缺一样,直流系统同样需要电压等级的变换装置,用于实现直流配电网与负载和上级电网的接口,并用于直流配电网内部的电压等级转换。由于直流电特点不能使用传统电磁感应变压器,我们通过直流型电力电子变压器、交直流混合型电力电子变压器或通用的电力电子变换器实现,这些可以通称为直流变压器。

经已有文献表明,直流变压器应具有成本低、功率密度高、可靠性高、效率高、灵活调控能力强,以及动态响应快等特点。这些要求无疑为直流变压器的研发与制造突出了更高的要求。

3 对配网信息采集的必要性

目前,我国的交流配电网络已建成五级调度体系,分别为国调、网调、省调、地调和县调。在各级调度系统中,一般只建立本级调度管辖地域内详细的配电系统网络模型,而一级配电网中又存在多个应用系统,如:配网自动化系统、生产管理系统(PMS)、营销系统、95598系统、用电信息采集系统、电能质量监控、停电管理系统等,各应用系统相互独立。随着电网规模越来越大,信息量越来越多,这种分级方式使得各级系统的电力信息相对独立,容易形成信息孤岛。而直流配电网络同样存在分级制度,为了避免各级网络间信息交流不畅,急需统一电力信息模型。

综上所述,为了避免各级配电网络之间和各应用系统之间的信息交互困难,我们需要一种统一的信息模型来处理数据。

4 基于CIM的配电网络模型[5]

CIM采用面向对象建模技术。使用统一建模语言(UML)表示法,它把CIM模型定义为一组包。每一个包含有一个或多个类图,表示该包中的所有类和它们的关系,用来简化应用系统间的互操作。CIM使用高度精细化的格式,与电力系统每一处应用兼容。标准格式中包括了电力系统需要的基本数据,同时也允许在不影响标准数据格式的前提下存入其它自定义数据。

CIM 采用类形式来描述各电力系统对象,通过类之间关系描述电力系统各对象之间的关系,包括继承、关联、聚集等。

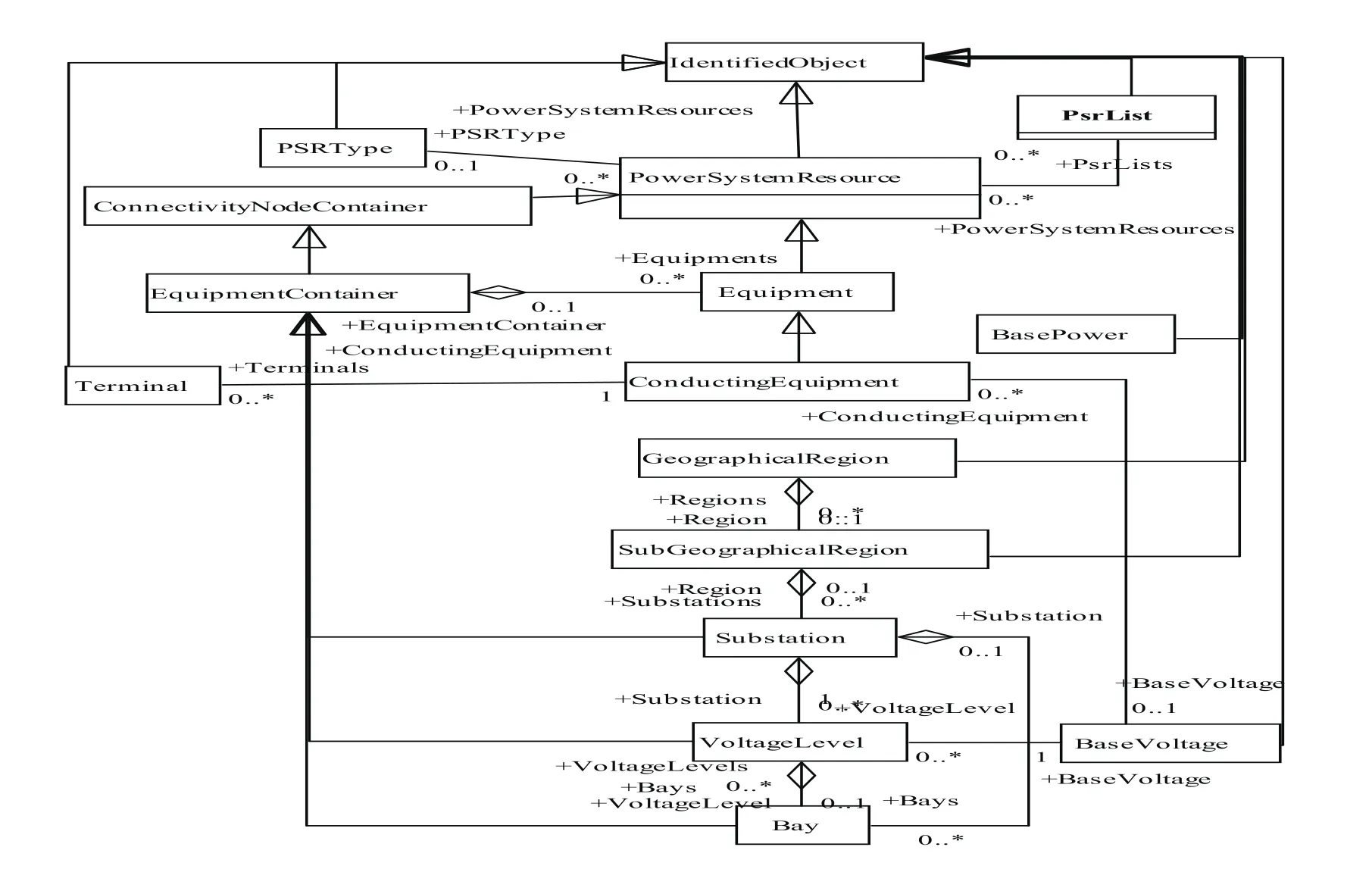

1)配电容器模型

配电网络主要包括配电线路、配电变压器、开关、负荷等元件。这些元件构成了一个容器。其基本架构如图1所示。基类不会建立实体对象,实际上是将其属性和关联扩充到派生类,将派生类的属性和关联、派生类从基类继承的属性和关联都存储在派生类中,并建立相应的实体对象。

2)配电设备模型

图1 配电设备容器模型Fig.1 The power distribution equipment container model

配电设备主要包含配电变压器、配电线路以及开关等设备。以配电线路为例[6],其模型如图2所示。所有设备类均从设备基类(Equipment) 继承。与设备包容器类类似,设备类的底层建立对象,类中设置各自的属性。由于低压配电线路存在参数不对称,设置了对应的单相单位长度阻抗子类。

图2 配电线路模型Fig.2 Distribution circuit model

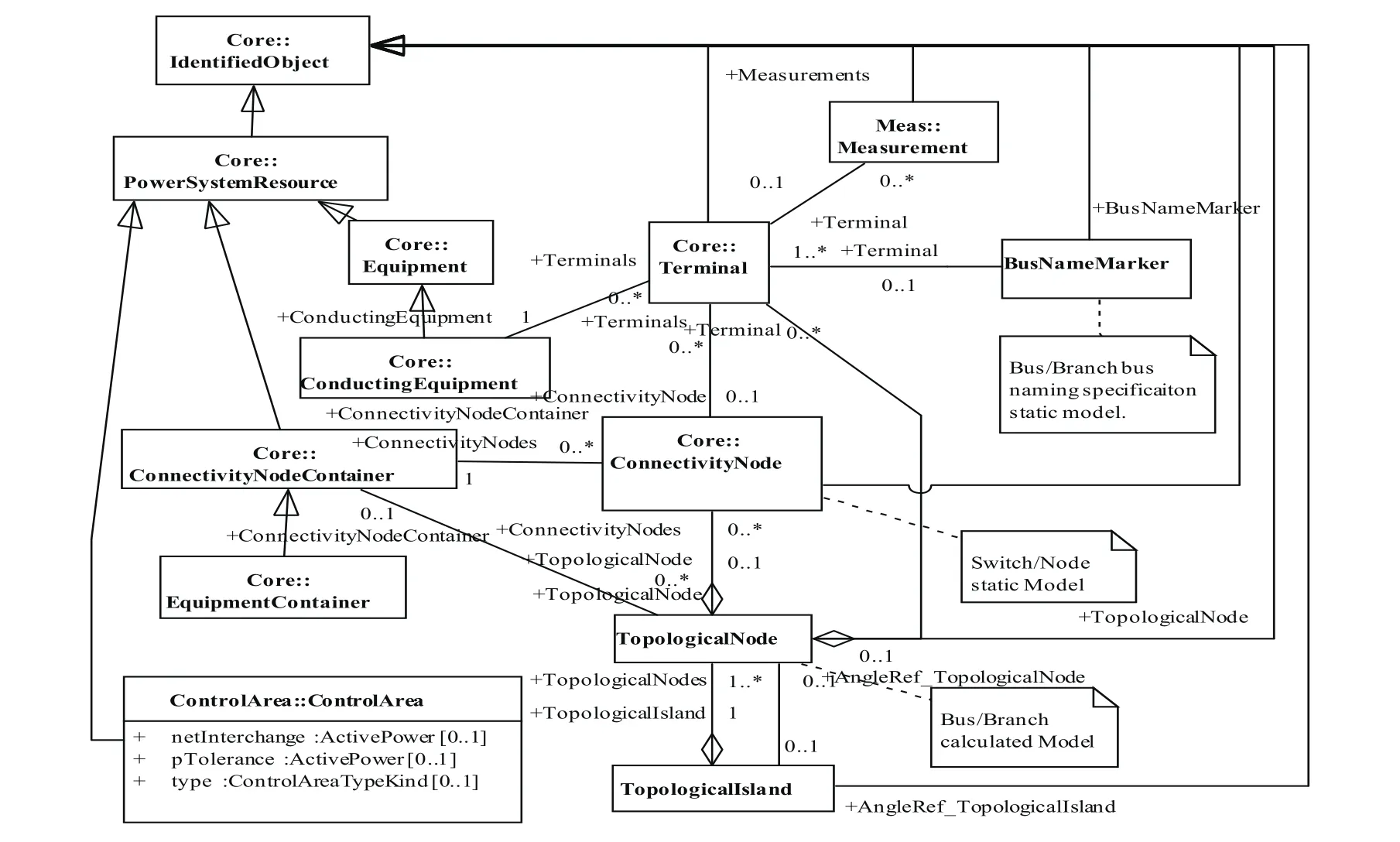

3)配电拓扑模型

配电设备的连接关系通过端点(Terminal)和节点(ConnectivityNode)的关系进行描述。拓扑分析具有2个基本模型,即Switch/ Node模型和Bus/ Branch 模型。Switch/Node 模型是基于ConnectivityNode的开关/节点模型。Bus/ Branch 模型是基于拓扑节点类(TopologicalNode)的节点/支路模型,如图3所示。

图3 配电拓扑模型Fig.3 Distribution topology model

5 配电网络模型拼接和数据交互

配电自动化主站系统对电网进行监控需要获取电网的拓扑结构和实时监测数据。涉及和上级电网以及末端电网的连接关系以及数据交互。由于不同类型系统的开发商不同,模型和数据交互缺乏统一格式。近年来,随着符合IEC61970/ IEC61968标准的IEB的建设,通过CIM和CIS进行不同系统之间的信息交互不断成熟。

5.1 模型拼接

配电网络模型主要包括上级主网及变电站模型、配电网馈线模型和用户侧模型。主网和变电站模型通过地调EMS系统获取;配电网馈线模型通过用电管理系统(PMS)获取;用户侧模型通过用电信息采集系统获取。构建统一的配电网络模型需要拼接不同系统间的模型数据。

配电网和变电站的拼接需要从EMS中导入变电站的CIM模型,从PMS中导入配电网CIM模型。模型的连接点通常为变电站的出线开关,清理EMS出线开关处的其它模型和PMS中出线开关以上的模型。进行开关匹配,合并网络模型。同时根据PMS中配电网信息变化,实现动态更新[7-8]。

配电网和用户侧的拼接主要实现配变终端和配电台区低压出线对接以及用户和配电变压器关联。目前配电台区具有综合采集功能的智能监控终端安装较少,多数采用负荷模型等值表示。

5.2 数据交互

配电自动化实时数据监测也通过不同系统获取[10]。主网和变电站的实时数据一般由地调定时通过符合IEC61970/61968信息交互总线(IEB)发送到主站,配电自动化主站通过EMS实现对变电站的遥控;配电自动化终端采集的信息包括馈线终端(FTU)、配变配电终端(TTU)、开闭所配电终端(DTU)直接发送到配电自动化主站,并接受主站的遥控信息;用户侧实时数据通过IEB由用电信息采集系统定时发送到主站,部分具有遥控功能的配电台区和负控终端接受主站的遥控信息,从而实现对配电网的实时监控。

6 工程应用

6.1 直流配电网络建模

城市配电主站通过PMS系统获得城市400v配网图模数据,并同时把配电调度图形系统中的电网模型和图形,按照IEC 61968的消息格式,通过配置在通信接口服务器上的适配器发送到信息交互总线,配电自动化主站通过总线获取图模数据并完成数据模型和图形的更新。

直流变电站模型由调度EMS系统的主站维护工作人员在EMS上通过画图软件和数据库维护工具建立电网模型,之后通过与调度EMS系统的接口转换到配电调控一体化系统中。

配电自动化主站系统通过配电调度图形系统数据交换流程获取400V配网图模数据,通过上级EMS系统数据交换流程获取了主网图模数据,然后在图模库一体化平台上实现馈线模型与站内模型拼接[5],从而在配电调配一体化系统中得到110kV到10kV完整的配电网络模型,为配网调度的指挥管理准备完整的电网模型及拓扑资料。

配电网络拓扑分析是配网所有分析应用的基础。配电网络拓扑分析作用在于构建动态的配电网络模型,模型的作用在于体现了设备间的连接关系、连通关系、配电网络的实时状态,这种分析适用于任何形式的配电网络接线方式。根据模型,可以进行带电区域划分和动态着色,分析确定配电区域的供电源点和各点供电路径。模型结构随着配电接线图的设备变更而变化,状态随着配电实时信息的刷新而相应变动。

6.2 实时数据交互

配电自动化实时数据包括配网实时数据以及变电站实时数据两部分。

城区配电网和农村集镇配电网实时数据由配电终端采集并通过光纤专网送入配电自动化主站,农村边远地区由于架设专用光纤通信成本较高,采用LTE230无线专网采集并送到配电自动化主站,主站的各种控制命令也是通过通信直接下发到配电终端。变电站实时数据由地调EMS系统每隔5分钟发送到配电主站,主站通过接口与调度自动化系统进行数据交换,实现对变电站出线开关的控制操作。用户侧的公变、专变等设备量测通过GPRS公网通信送至用电信息采集系统,配电自动化主站通过信息交换总线从SG186系统中的用电信息采集系统获取。所有实时数据交互通过CIS与CIM/XML模型对接。

7 结论

直流配电系统是一个以直流为主导的电能配送系统。在其配合以CIM、CIS系统之后,具有解决现有交流配电网所面临问题的潜力。现在需要做的是加快直流系统网络结构、电压等级的选取,研究低损耗、大容量的直流变压、直流开关、直流保护设备。同时,本文提出了建立统一配电网信息模型的设想,在统一配电网信息模型的基础上建立数据汇聚平台,为直流配电的智能化提供了一种可行的发展方向。

[1] 江道灼,郑欢.直流配电网研究与展望[J].电力系统自动化,2012,26(2):98-104.

JIANG Daozhuo,ZHENG Huan. Reswarch status and developing prospect of DC distribution network [J]. Automation of Electric Power Systems,2012,36(8): 98-104.

[2] RODRIGUEZ-OTERO M A,O’NEILL-CARRILLO E. Efficient home appliances for a future DC residence [C]//Proceedings of IEEE Energy 2030 Conference,November 17-18,2008,Atlanta,GA,USA: 6p.

[3] WENSONG Y,JIH-SHENG L. Ultra high efficiency bidirectional [C]// Preceedings of the 23rdAnnual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition,February 24-28,2008,Austin,TX,USA: 1079-1084.

[4] ANAND V,MIHALIC R. Distributed generation from renewable sources in an isolated DC network[J]. Renewable Energy,2006,31(14):2370-2384.

[5] 张迪思,吕广宪,刘鹏,等.面向IEC 61968 信息交换总线的即插即用技术研究[J].华东电力,2013,41(6):1246-1251.

ZHANG Disi,LV Guangxian,LIU Peng,et al. Plug-and-Play Technology for IEC 61968-Oriented Information Exchange Bus[J]. East China Electric Power,2013,41(6):1246-1251.

[6] 陆一鸣,刘东,黄玉辉,等. 基于 CIM 的馈线建模和应用[J]. 中国电机工程学报,2012,32(28):157-163.

LU Yiming,LIU Dong,HUANG Yuhui,et al. Feeder Modeling and Application Based on CIM[J]. Proceedings of The Chinese Society for Electrical Engineering | Proc Chin Soc Elect Eng,2012,32(28):157-163.

[7] 董朝霞,戴琦,杨峰,等.基于CIM和SVG的电网建模技术[J].电力系统及其自动化学报,2006,18(5):58-61.

DONG Chaoxia,DAI Qi,YANG Feng,et al . Grid modeling technology based on CIM and SVG[J]. Proceeddings of the CSU-EPSA,2006,18(5):58-61.

[8] 王志南,吴文传,张伯明,等.基于IEC61970的CIS服务与SVG的研究和实践[J].电力系统自动化,2005,11,29(22):60-63.

WANG Zhinang,WU Wenchuan,ZHANG Boming,et al. Based on IEC61970 CIS services and research and practice of SVG[J]. Automation of Electric Systems,2005,11,29(22):60-63.

[9] 曾进辉,罗隆福,宁志豪.感应滤波型直流供电系统及其工程运行[J].新型工业化,2015,5(2):60-66.

ZENG Jinuhui,LUO longfu,NING Zhihao.Analysis of Industruy Rectifier System and Its Application Experience Based on Inductive Filtering Technology[J]. The Journal of New Industrialization,2015,5(2):60-66.

[10] 郭雅娟,黄灿,朱海兵,等. 配电自动化技术发展[J].新型工业化,2015,5(11):20-26.

GUO Yajuan,HUANG Can,ZHU Haibing,WU Yi Distribution Automation Technology Development and Demonstration Projects[J]. The Journal of New Industrialization,2015,5(11):20-26.

Dc Power Distribution System Research and Development of Public Information Model

ZHANG Kan, HAO Si-peng, SONG Ci

(Nanjing Institute of Technology of Electric Power Engineering)

In order to improve the quality of electric energy and the power supply reliability, reduce the power loss in the process of transmission and distribution and make the distributed power supply connected to the electricity grid safely and effectively, dc power distribution is a good attempt.For the better control of the distribution, network is the basis for grid data collection.The function of the distribution network contains a number of different system components, and the interrelationship between data has heterogeneity.If getting distribution network information quickly and conveniently, it is imperative to a unified data model.This article is in view of the advantages and disadvantages of dc distribution network automation, the distribution network model and real-time data interaction.The result shows that making use of CIM and CIS to solve the interaction of heterogeneous data, build standards and open the dc power distribution network is not bad, and it is the favorable development direction of distribution network in the future.

DC power distribution network; Uniform data mode; Distribution automation; CIM; CIS

10.19335/j.cnki.2095-6649.2016.09.008

ZHANG Kan, HAO Si-peng, SONG Ci. Dc Power Distribution System Research and Development of Public Information Model[J]. The Journal of New Industrialization, 2016, 6(9): 46-52.

张侃,郝思鹏,宋辞. 直流配电系统公共信息模型的研究与拓展[J]. 新型工业化,2016,6(9):46-52.

江苏省大学生科技创新省级指导项目《配电网公共信息模型的研究与拓展》

张侃,男,(1996-),江苏盐城人,南京工程学院电力工程学院本科生。郝思鹏,男,(1974-)江苏南京人,博士,副教授,南京工程学院电力工程学院院长,主要从事电力系统低频振荡问题研究,重点研究系统振荡的非平稳特性;2009年9月-2010年1月英国诺森比亚大学访问学者;2010年5月进入河海大学博士后流动站;获得江苏省“青蓝工程”青年骨干教师称号;南京工程学院“中青年学术骨干”称号。宋辞,男,(1995-),江苏盐城人,南京工程学院电力工程学院本科生