网络技术的发展方向(上)

蒋林涛

(中国信息通信研究院,北京 100191)

网络技术的发展方向(上)

蒋林涛

(中国信息通信研究院,北京 100191)

本文讨论了网络的分代和第四代网络的组网技术和网络技术,提出网络技术的发展方向是第四代网络,给出了第四代网络的技术方向。

软件定义组网;网络功能虚拟化;下一代网;未来网络

蒋林涛 中国信息通信研究院科技委主任,中国通信标准化协会IP与多媒体标准技术工作委员会主席。原信息产业部电信研究院总工程师。长期从事通信网络技术及业务、互联网技术及业务、信源编码技术和多媒体业务等方面的研究、开发和标准化工作。1992年获国务院颁发的政府特殊津贴,1996年获“中华人民共和国有突出贡献的中青年科学技术专家”称号。

从美国2002年提出研究下一代网起,至今已经有14年了。总的来说在下一代网的研究方面,没有取得多少实质性的进展,务虚的多,务实的少。在绝大多数人的观念中,似乎对目前的网络技术相当满意,搞下一代网无非是一些学究或者是一些想入非非的人, 20~30年后是否会用得上也还是一个未知数。下一代网研究没有目的,没有目标,没有指标,自由自在的想,海阔天空的做,反正是对目前没有多大用处。正因为如此,下一代网已经研究了14年,14年的努力不但没有取得实质性进展,甚至连比较一致的共识都没有,照此下去,再过20~30年也未必有结果。

下一代网研究的最大问题是不知道该干什么,目前网络到底存在什么问题,我们缺失了什么。是网络能力和性能的缺失和不足,成为信息业发展瓶颈,是目前最大的问题?是网络设备种类繁多,投入/产出的剪刀差大,是目前最大问题?是网络的管理智能不足,网络管理困难,是目前最大问题?是网络的自动部署、弹性伸缩、故障隔离和自愈等能力不足,用户的使用网络的自由度低,是目前最大问题?在上述诸方面问题哪个是要首先解决的,至今没有比较一致的看法。你也在搞下一代网,他也在搞下一代网,各说各的,各做各的,没有共同的认识。还有是概念不清,定义不准确,缺乏网络基础理论的研究。没有共识没有共同的研究方向,导致在下一代网的研究上无法取得实质性进展的。

1 互联网技术

下一代网的研究没有取得实质性进展的关键是没有目标,缺乏网络的顶层设计。网络发展是有规律的,是在继承的基础上发展起来的,决不会是“胡思乱想”的结果。目前大家都在津津乐道的谈论互联网,认为互联网之所以成功就是因为它是在没有顶层设计,在没有继承下发展起来的。但是如果做认真深入的研究,可以得出这样的结论:互联网不仅不是没有顶层设计,在没有技术继承的情况发展起来的;相反互联网是完全继承了已有网络技术的精髓,根据特定的需要发展起来的。从顶层设计上严格的遵循了OSI确定的网络7层模式。表1列出了电信网、互联网与OSI 7层模式之间的关系。

互联网的发展在技术上是继承的,设计IP的起因不是想建设一个互联网,而是仅仅希望能解决异机种计算机之间的互联。从本质上讲,要解决异机种计算机之间互联必须要解决两个方面的问题。其一是必须实现进程之间的通信,因为计算机之间要通信,仅仅是实现端到端通信是不够的,因为计算机是多进程工作的,因此除了在端到端之间要有通信连接外,进程之间通信也是必须的。其二是因为进程与进程之间的通信一般是随机的,不知道何时是起点,也无法知道何时是终点,因而端到端的通信连接必须是长连接(即使用无需连接就可通信的工作模式,简称不面向连接模式),这样才能保证随时随地的进程间通信。不面向连接的工作模式的起源是X.25,因在电信应用中无用武之地,在1984年的版本中删除了。IP网是采用不面向连接的工作方式的分组数据网,IP协议原本是专门为异机种计算机互联设计的网络协议,为实现进程之间的通信还需要TCP/UDP协议,其中TCP/UDP协议中的Port是与进程对应的。TCP/IP在异机种计算机互连通信中取得了很大成功,通过TCP/IP相连的计算机越来越多,网上的信息内容也越来越丰富。但是从20世纪70年代到90年代的20余年中,除了用于异机种计算机互连,TCP/IP没有获得进一步的应用,该项技术沉寂了20多年。在那段时间内,所有的电信业务都是面向连接的,电话业务、电话增值业务、基于C-S模式的信息检索、E-mail等全部都是面向连接的,因此电信分组数据网技术(X.25、帧中继和ATM)获得很大的发展。由于没有找到基于进程通信的应用,TCP/IP仅在学术界中活跃,没有获得广泛的关注。直到90年代初,Web技术的出现,Web是第一个真正面向进程通信的应用,它的出现以及随后Web Base业务的迅速发展,TCP/IP技术开始为世人所用,开始了互联网时代,互联网以令人“瞠目结舌”的速度发展起来了,远远超出原创者的想象。互联网发展成功的真正原因是提供了一个支持在网所有用户通信相互连接的能力(长连接),用户可以随时随地与在网的任一个用户进行通信。这是一个人类有史以来从未获得过的通信能力,使人类获得了一种广泛的通信能力,能力之强、连接用户数之多是“空前”的,正是这种“空前”强大的连接能力成就了互联网;另一点也很重要,互联网的数据网(IP网)的设计与互联网上的业务网设计是完全相互独立的,相互之间是没有耦合的。这样做的好处是两者(数据网和业务网)可以独立发展,互不牵制。两者结合造就了互联网。

表1 电信网、互联网与OSI 7层模式之间的关系

互联网的数据网(IP网)技术完全是一种继承技术,从设计思路来说,它与电信分组数据网X.25中的数据报的设计完全是一样的,在电信网中,X.25的数据报技术没有获得应用,最后被抛弃了,在互联网中,IP网被有效的使用起来了。至于动态路由技术,在电信分组数据网X.25的设计也有,路由协议IS-IS是ISO提出来的,都不是IP网的创新。到此可以看出IP网从技术上主要是继承,应用上则有巨大的创新。业务网和数据网完全分离,分组数据网(IP网)为业务网与用户之间提供了全通达的数据连接和数据传输服务,业务网产生的数据报文可以方便的使用IP网来传递。业务网的设计者只需要考虑业务流程,而完全不需要去考虑业务网生成的数据报文的传递过程和费用,业务和应用的开发门槛大大的降低了。只要有业务创新的灵感,在一个手工作坊、甚至家中用2~3个月的时间就可以开发出很好的业务和应用来,并有可能获得广泛的使用。因为业务和应用的开发者无需顾及数据报文的传递过程,也无需为它付费。只要开发出一个业务或应用的软件来,再将它放在网上,互联网上的一种业务就由此产生了。从这个意义上来讲,互联网的成功得益于IP网提供的业务创新平台,互联网的成功主要是业务发展的成功。

互联网业务发展的很好,至今仍然是欣欣向荣,从网络的整体来看,特别是移动网和互联网结合,更显出其生气勃勃的样子。互联网并没有出现发展的疲态,可见互联网的顶层设计并没有出现大的问题,这种业务网和承载网相分离的体系架构是合理的。目前的业务网技术和分组数据网技术(IP网)是适配的,它们都是基于进程通信的技术。但是问题有没有呢?很显然是有的,而且还不小,用一句话来说:IP网技术在近40年来没有实质性的进展,已经越来越显出“网络能力,力不从心”。特别是网络的安全可信问题,网络的可知可管可控问题,网络的虚拟网问题,网络的移动性问题,绿色通信问题等,总而言之,存在问题不少,而且大部分是当务之急的问题,不是可以等待20~30年后再去解决的。这些问题的存在实际上造成了电信业目前的困境(投入和产出的“剪刀差”增大),ISP(互联网业务提供者)无法提供差异化服务,用户只能得到同质化的低层次服务。军网、大型企业网、电子政务网、工业生产和控制网等建网(建一个物理网,能满足他的全部需求)找不到合用的技术。工业互联网用什么技术来建网(建一个物理网,能满足他的全部需求)?智慧城市用什么技术来建网(一个城市建一个物理网,能满足整个城市发展的需要)?物联网用什么技术来建网(一个公众物理网,能满足所有物联业务的需要)?这些问题都是近期需要考虑和解决的。

2 网络的分代

谈下一代网很困难,因为没有评判准则和指标。说你是下一代网,你就是下一代网;说你不是下一代网,你就不是下一代网,说IPv6是下一代网,IPv6就是下一代网,说SDN是下一代网,SDN就是下一代网。依据呢?目标呢?指标呢?都没有,那你凭什么来说呢?下一代网的这个问题不仅中国有,全世界都是。

下一代网是一个十分模糊的概念,下一代网到底是哪一代网,具体目标是什么,具体指标又是什么?在这方面,移动网就做得很好。在移动通信中,至今共研发了五代移动通信网技术,每一代网络技术目标清晰、指标具体,可操作性很强。下一代网的问题就大了,因为下一代还有下一代,这是一个目标不清晰,没有具体技术指标的提法,这种模糊的说法导致思想的混乱,这种模糊的说法导致研究力量分散。未来网络同样有这个问题,未来还有未来,到底什么是未来网络呢?看来有必要理清这些问题。这样网络技术才有可能实现长足的进步。

真正具体明确且可操作的做法,是将网络分代研究,网络的每一代有具体的目标,有明确的技术指标。网络分代后,就可以明确的说搞的是第几代,目标是清晰的、指标是具体的。

在通信发展史中,网络发展已经超过一个世纪,网络只提采用什么技术,没有提出过网络分代的事。这是一项网络技术的基础工作,只有将网络技术分代了,并明确下一代网到底是哪一代,它的目标才能明确,指标才能具体,网络发展才有可能进入坦途。

第一代通信技术是模拟通信技术,模拟通信的早期是端到端的金属实线连接,用于电话和电报。随着用户的增加,所有用户之间都用实线连接是极不经济的,网络也将极为复杂,交换技术的引入,有效的解决了这个问题;随着通信网越来越大,通信距离越来越长,完全采用实线连接,代价太高,于是引进了频分复用技术(FDM),频分复用技术是采用载波调制技术,通过不同载波携带各自的有效信息来实现复用,在一条实线上,携带数路、数十路、甚至数千路模拟信息,从而有效的提供传输效率,这就是第一代网络技术,其基础是频分复用技术+交换(通过人工或自动交换设备)。

第二代通信技术是基于时分复用(TDM)的数字通信技术,针对模拟通信的缺点,又得益于柰奎斯特的抽样定理:即对模拟信号以其频率的2倍以上抽样速率进行抽样,可以从抽样信息中将原模拟信号完全恢复出来。当然,抽样所得的模拟离散信号仍不是数字信号,进一步进行量化后才是数字信号(量化成0,1数字形态),量化过程是有损的,但可以控制在某一个合理的范围之内。经过抽样和量化的数字信号,就可以通过数据通信通道进行传递。因为0,1之间有很大的阈值,只要噪声不超过该阈值,将会在放大和再生过程中消除,从而保证信息的高质量远程传输。数字信号在传递中,是多路同时传送的,这样就需要采用复用技术,在第二代网中复用技术一般采用时分复用技术(TDM),即通过固定时隙来传送一路数字信息。程控电话和同步数据网都是采用时分复用技术(TDM),至今它们还是工作得很好,还在继续工作。

第三代通信技术是基于统计复用的分组数字通信技术。第三代通信网与第二代通信网是互补的关系,至今这两代网络技术是共存的。由于第二代通信网的简单有效,能保证服务质量和安全可信,预期它还有相当长的生命力,特别是在提供数据专线方面。第三代通信网发展的起因是为了提高网络的传输能力和效率,基于TDM的数据网在进行通信时,当通信建立后其预定的网络传输资源即为其独占,不能共享。以电话为例,电话通信需建立双向连接,通话双方一般只有一方在讲话,另一方在听话,也就是说两条通路中只有一条在用,另一条则是闲着,资源浪费率达50%,如果再考虑到话中的间隙,资源浪费率可达60%~70%,这在传输资源还是相当昂贵的年代,是无法容忍的,必须加以考虑。在这样的条件下,第三代通信网技术,即基于统计复用的分组数据网技术就应运而生了。这是一个相当有创新的想法,简单的说,它将信件传递的思路引入通信网中,做法是将要传递的数据信息按一定的规则分成一组一组,在每一个数据分组之前加一个报头(可类比为一个信封),在报头上有收方和发方的地址,以及其它一些必要的信息。分组数据通信网是按地址转发的(非常类似邮件分发方式),由于数据分组是以统计复用的方式共享通信信道,通信效率获得了极大的提升。第三代通信网,即基于统计复用的分组数据网是以X.25网发展开始的,这是上世纪70年代设计并投入应用的第一个分组数据网。X.25的设计初期,有两种工作方式,一种是面向连接的工作方式(虚电路),另一种是不面向连接的工作方式(数据报)。由于当时所有的通信业务中,全部是面向连接的业务,如电话,电话增值业务(Videotex、E-mail、电子商务等,基于C-S模式),找不到使用不面向连接工作方式的通信业务,因此在1984年以后,在X.25的协议中将不面向连接的工作方式(数据报)丢弃了,只剩下面向连接的工作方式(虚电路)。后续发展的电信分组数据网技术中,如帧中继(F.R)和异步转移模式(ATM)等再也没有出现过不面向连接的工作方式(数据报)。几乎与此同时,计算机业界出于需要将异机种计算机信息互连的需要,也想到了分组数据技术,由于异机种计算机互连其实质是要实现计算机进程之间的通信,计算机与计算机之间的进程通信是随机的事件,为了简化进程通信过程,进程间通信采用长连接;由于需要互通的计算机数量很大,在一个网络中几乎没有可能为每一对进程通信建立连接,在这种场合下,不面向连接的工作方式的分组数据网是唯一可用的选择。IP网就是在这样的背景下产生的,IP网是首个可以实用,采用不面向连接工作方式的分组数据网。IP网解决了与网络相连接的所有设备之间的端到端的长连接,这种长连接将在网上的计算机都连接起来了。但要进行计算机间的进程通信还不行,进程通信的双方要建立进程对之间的通信连接,即传输层(4层)的通信连接,这就是TCP协议的用处,在TCP协议中的Port是与进程强相关的参数,它指明了正在进行的进程对。这就是著名的TCP/IP协议,是为解决异机种计算机进程通信设计的。在TCP/IP协议产生后的20余年中,除了用于计算机互连外(当然很成功),IP网在通信上没有找到实质性的用途。直到1993年欧洲核子研究组织宣布Web技术,IP网才真正开始走向世界。原因是Web业务是一种面向进程通信的业务,它的业务特性与IP网的网络特性是非常适配的,从Web开始,接着是Web Base业务,互联网(以IP网为数据网,以面向进程通信的业务为其主要业务)就以不可思议的速度飞速的发展起来了。互联网的发展极大的冲击了电信网,在没有完全搞清IP是何方神圣,IP网到底是什么,电信网就急急忙忙的提出Everything over IP。在进行了一段实践后,还是互联网界的专家率先提出IP网在服务质量上存在严重的问题,必须要解决它,为此Inter-Serv技术被提出来了,它采用类似于面向连接的技术,提出了软连接的概念,之所以要用软连接问题还是因为进程间通信,由于无法判断进程通信何时开始,何时结束,特别是何时结束,无法建立硬连接。所谓“软连接”是在通信链路中不断(一定时间间隔)发送链路连接维持信号,维持信号一旦没有该连接即告拆断。与Inter-Serv配套的通信协议是RSVP,在一个规模十分有限的网络中,RSVP是可用的,但网络规模一大,问题就来了,其使用起来复杂无比,可扩展性极差。因而,虽然不能说Inter-Serv已经不了了之了,但RSVP在IP网中终无大用,则是不争的事实。服务质量问题是大问题,不解决是不行的,既然Inter-Serv不行,换一个思路,提出了一个新的概念,这就是Diff-Serv。Diff-Serv的概念是用6个bit来表示业务的类别,这样业务的类别可有64类,按类分配网络中的资源,以此达到服务质量保证的目的,结果怎样呢?没有取得成功,因为在大网中网络资源管理是一件极为复杂的事情,不是简单的IP协议能搞得定的。经过一段时间的实践,虽然不能说销声匿迹了,但的确是沉寂了,已经不活跃了。Inter-Serv、Diff-Serv是在IP网络协议基础之上的改良技术,它们与IP网技术思路是一致的,与IP网是一体的,没有改变IP网的特征,因而还是IP网的组成部分。由于Inter-Serv、Diff-Serv都不成功,就引起了互联网界的专家对在IP网上采用改良技术来解决IP网服务质量问题的怀疑,以至最后认为采用不面向连接的分组数据网(IP网)无法解决服务质量问题,要解决服务质量问题必须另找出路。在第三代网络技术中,IP网大体是如此,但IP网是最为成功的第三代网络技术。

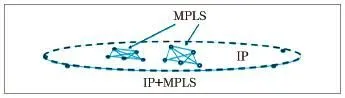

在第三代网络和第四代网之间还有一个3.5代网络,原因是它只是一个过渡层,网络技术不构成一代,这个过渡层能解决一些问题,但同样是这个过渡层带来更大的问题,这是一个矛盾体。众所周知,IP网是一个工作在不面向连接工作方式下的分组数据网,正因为不面向连接的网络特性和进程通信是适配的,IP网才得以在以进程通信为基础的互联网业务中大展手脚,但IP网的服务质量问题始终是令人十分头痛的问题,始终无法得到解决。Inter-serv、Diff-serv均试过,没有能解决问题, 20~30年来一直在想办法,没有好办法。于是又回过头来想“面向连接”工作方式,这就是MPLS。从技术上讲,采用面向连接工作方式的分组数据网,MPLS与ATM无法相比。ATM比MPLS无论从哪个角度来说都要完备得多,性能也优越得多。MPLS的优势是可以利用IP的路由机制来形成它的路径(LSP),ATM则不能这样做。虽然我们经常说IP+MPLS,其实两者之间是没有太大关系的,从逻辑上看两者是完全独立的。在IP网上的若干节点(如PE节点,P节点等),拥有IP网的全部能力,又具有MPLS的全部能力,将这两项功能(IP、MPLS)放在一个物理设备中,它的IP网部分和IP网连接构成一个IP网的整体,它的MPLS部分则可以提供PE点到PE点的专线。当然这将会很大程度上提升节点设备的复杂度,这还不是主要的,更本质的是MPLS是面向连接的,它存在面向连接工作方式所固有的N平方问题,只能用于解决网络局部的问题,不能解决全局问题。特别是将这两种本质上相抵冲的技术用在一处,产生一种很奇怪的网络体系。在3.5代网络中还使用了(叠加了)不少其它技术,但都不构成主流。在3.5代网络中,主要引入的是MPLS,因为在局部能解决一些问题,因此近20年来,整个通信网主要就是依靠IP+MPLS结构在支撑。图1是目前网络的典型架构。

图1 IP网的现状

该网络总体上是一个IP网,具有“尽力而为”的传输能力,无虚拟网能力,无服务质量保证,不安全、不可信等。在MPLS覆盖区,因为是采用面向连接的工作方式,性能和能力有实质性的改进,因为N平方问题(连接数的数量),图1的MPLS区域只能是以孤立的方式存在,不能连成一个完整的网络。第3.5代网络总体上是IP网上打了各种各样的补丁构成的,最大的补丁是MPLS,因此它是代间的产物,不能构成一代,故定为3.5代。

[1]蒋林涛. 互联网引入带来的机遇与挑战[J]. 电信科学,2008,24(1):1-6.

[2]蒋林涛. 移动互联网中的若干问题研究[J]. 中兴通讯技术,2013,19(6):1-4.

[3]蒋林涛. 下一代网络技术研究[J]. 电信网技术,2015(10):19-23.

[4]ETSI NFV ISG. Network Functions Virtualisation White Paper#3[C]. Germany: SDN & OpenFlow World Congress, 2014.

Direction of the network technology

JIANG Lin-tao

(China academy of information and communications technology, Beijing 100191, China)

In this paper, the network technology and the network technology of the fourth generation network are discussed. The development direction of the network technology is the fourth generation network, and the technical direction of the fourth generation network is given.

software defi ned networking; network function virtualization; next generation network; future network

TN915

A

1008-5599(2016)10-0001-06

2016-09-16