深度解读慈宁宫与慈宁花园

姜舜源

慈宁宫及慈宁花园所处区域,按笔者以往考证,在“元大内”应是正衙大明殿所在地,在紫禁城地理形势上有特殊地位。明永乐皇帝营建北京紫禁城,在此地建起皇帝的“西宫”——仁寿宫及前殿“大善殿”,而将元代皇宫密宗佛像集中收藏于大善殿。宣德皇帝继位后,明朝出现第一位太后,而且是德高望重的皇太后,宣德皇帝将仁寿宫让给太后居住。明代后来又出现太皇太后、太后两代先帝遗孀并存的局面,逐渐形成外东路、外西路太后太妃宫院的布局。慈宁宫、慈宁花园定型于嘉靖时期,大盛于清乾隆时期。但她最辉煌的时期却是明初诚孝张皇后和清初孝庄文皇后时期。研究历史与研究建筑还是不完全重合的。慈禧太后五十、六十万寿典礼均在此举行。尼克松访华参观故宫主要在慈宁宫。慈宁宫花园主题是“寿国”、“九如”。

一、太后宫院现状撷英

(一)慈宁宫本宫区

慈宁宫本宫区域南北进深98米,东西面阔75米,占地7350平方米。乾隆三十二至三十四年(1767-1769),为筹备三十六年(1771)十一月崇庆太后八旬庆典,对此区进行改扩建,包括前殿改建重檐大殿,后殿移位改建大佛堂,改建宫门及在宫门至前殿月台之间加设“阁道”等等,现在保留的基本是这时确定的格局、规模。乾隆六十年(1795)谕旨:“慈宁宫最为吉祥福地,后世子孙逮事慈帷,即可于此承欢隆养。”这是后来此处相沿不替的祖训。慈宁宫的主题就是“吉祥福地”。佛堂、古松,都要体现这个主题。

(二)寿康宫本宫区

寿康宫位于慈宁宫西侧,系乾隆皇帝为其生母崇庆皇太后建造的颐养起居之所。内务府《奏销档》记载:“恭建寿康宫,择吉于雍正十三年(1735)十二月初四日兴修,至乾隆元年(1736)十月二十四日告成,皇上钦拟‘寿康宫嘉名。”本宫由正殿、东配殿、西配殿、后殿、三面转角围房、顺山房、净房等房屋组成,分三进院落。乾隆元年十一月初六,“恭奉皇太后移居寿康宫”,直到乾隆四十二年(1777)皇太后去世。其后,乾隆皇帝两次在御制诗中特意注明:“其地宜留为万万年奉养东朝”,遂成为乾隆朝之后奉养皇太后的宫殿。慈宁、寿康本宫之后有横街,里面是并排三所三进院的陶瓦顶建筑,谓之寿中宫、寿东宫、寿西宫;慈宁宫之东,还有头所殿、二所殿、三所殿,都是名分较低的老东朝妃嫔、贵人等居所。其建筑格局形成于乾隆元年,占地面积约14000平方米。

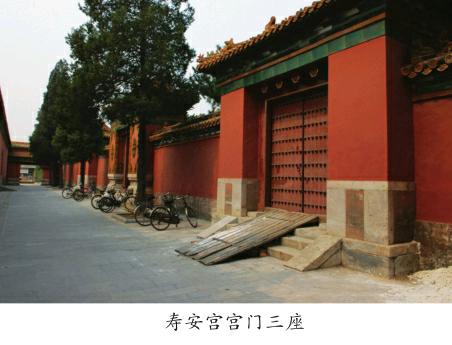

(三)寿安宫

寿安宫在明代称咸熙宫,嘉靖十四年(1535)改咸安宫,清初设咸安宫官学,为筹办乾隆十六年崇庆太后六十庆典,在西华门里另建咸安宫,而在此重建寿安宫。后来有道光皇帝的如贵妃居住。道光三十年(1850)十月初二日,咸丰帝“奉皇贵太妃居寿康宫,诣前殿拈香,后殿皇贵太妃前行礼,侍午膳。”初七日才“诣寿安宫西所,问如皇贵太妃安。”此处“寿安宫西所”,颇疑应为寿康宫西所。

明代皇太后宫院还有位于紫禁城宫殿西北隅的英华殿,为明代佛堂。万历时期万历皇帝之母李太后在此礼佛,殿前有菩提树二株,结子可作念珠。《清实录》所见,只有咸丰皇帝到寿安宫西所问如皇贵太妃安之后,顺道到英华殿拈香。

(四)“万亿年钧庭福地”

嘉庆亲政后编定的《国朝宫史续编》,总结了康雍乾之大成。慈宁宫项下指出,慈宁、寿康、寿安三宫是“万亿年钧庭福地”、“慈云环荫之吉祥”处所。慈宁宫大殿正中原有的“宝籙骈禧”(慈禧太后五十生日换“仁德大隆”)、“庆隆尊养”,楹联:“爱日舒长,兰殿春晖凝綵仗;慈云环荫,萱庭佳气接蓬山。”“兰殿颐和尊备养,萱庭集庆寿延禧。”钧庭福地,指天帝居住的钧天。《吕氏春秋·有始》:“中央曰钧天。”务使老太后们高高在上,别接地气。这些祝愿都是把太后、太妃捧上天,但有一条,绝对不能接触现实政治。道光皇帝为此专门拿出乾隆皇帝的训示,说谁敢再拿俗务事劳烦太后,绝不姑息。

二、慈宁花园赏析

(一)以“寿国”、“九如”为主题

慈宁宫花园东西长50米、南北长130米,有大小建筑11座,布局较疏朗。由园门“揽胜门”入园起,就一路坦途,不像一般园林,迎门太湖石假山,曲径通幽;园内也没有登高爬坡的构筑。这是适应老人家身体状况的人性化设计。园内建筑按轴线布置,左右严格对称。园内树植花木,点以湖石,形成园林景观。该园以“寿国”、“九如”为主题。《国朝宫史续编》记载:“园中,为咸若馆,供佛。高宗纯皇帝御笔匾曰:‘寿国香台,联曰:‘证最胜因,金界庄严欢喜地;赞无量寿,宝轮拥护吉祥云。馆前有池,池上为临溪亭。馆东为宝相楼,西为吉云楼,西南为延寿堂,联曰:‘梳翎闲看松间鹤,送响时闻院外钟……东南为含清斋……北为慈荫楼。……楼下联曰:‘旭日正辉三秀草,光风不动万年枝。”

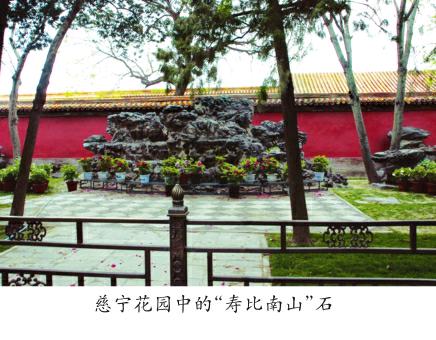

现存原状基本与此相同。这处园林实际上像词的结构那样,以揽胜门为界,将北、南两部分划分为上下两阕。北半部为上阕,以咸若馆为中心,突出“寿国”,即“寿国福苍生”。一方面是皇上以天下奉养母亲,另一方面老人家为国家祝福。南半部为下阕,以临溪亭为中心,突出“九如”,祝愿太后“九如凝釐”,最南端以大型太湖石清供,祝福太后“寿比南山”。

咸若,《尚书·皋陶谟》:“皋陶曰:‘都!在知人,在安民。禹曰:‘吁!咸若时,惟帝其难之。”谓王道教化,顺时施宜,实现天下大治。唐李邕《春赋》:“律何谷而不暄,光何容而不灼。植也知归,动焉咸若。尔乃杨回曲沼,李杂芳园。”宋沈遘《三司狱空道场功德疏右语》:“伏以至仁当天,品物咸若。”明归有光《嘉靖庚子科乡试对策》之三:“古者百姓太和,万物咸若。”咸若馆含义一是春光明媚,二是由此不忘王道教化之功,似乎在提醒因为皇帝治国安邦,太后太妃们才得以安度晚年。

寿国,《管子·霸言》:“夫一言而寿国,不听而国亡;若此者,大圣之言也。”《吕氏春秋·求人》:“有能益人之寿者,则人莫不愿之。今寿国有道,而君人者而不求,过矣!”寿国,指保全国家,使国家长治久安。此语演绎成俗话,类似“家有一老,好比一宝”之意。南宋王迈《水调歌头·寿黄殿护母》:“天上一灯满,引起万灯明。不知今夕何夕,平地有蓬瀛。西母瑶池称寿,南守锋车催观,二美一时并。一点魁星现,长侍老人星。心事好,天与寿,鬓长青。不将钟鼎为乐,念念在朝廷。此母宜生此子,须有医时良策,寿国福苍生。子自坐黄阁,母自课黄庭。”

寿国香台,有明末瞿式耜《再叠前韵感事》意境:“匡王亦拟赋同裳,且向山灵献一觞。欲展迂筹前又却,未消热血吐还藏。祈年愿降苏民雨,礼佛先添寿国香。但得淸夷还大地,桑麻睱日倍舒长。”所咏环境与慈宁宫花园相同。意思是说,太后们拈香礼佛,为国添寿。

(二)如川之方至、如南山之寿

《明宫史》记载:“宫后苑鱼池之水,慈宁宫鱼池之水,各立有水车房,用驴拽水车由地灌以运输,咸赖此河(内金水河)。”临溪亭本来是“车水”入池,属于死水,何以明代名为临溪馆、临溪亭,非要强调下面是溪流呢?笔者认为此处是援用《诗经·小雅·鹿鸣之什·天保》“九如”诗意:“天保定尔……如山如阜,如冈如陵;如川之方至,以莫不增。……如月之恒,如日之升;如南山之寿,不骞不崩;如松柏之茂,无不尔或承。”山、阜、冈、陵,园中假山、山石都代表了;园中也不乏古松、古柏;日升月恒,日日月月永恒不变;园中只差“川之方至”了。那么俯临溪水的亭榭,正可检阅、回顾“逝者如斯”的川流和岁月!

“九如”是明清皇家都喜欢采用的典故。皇极殿东次间紧靠“仁德大隆”匾,就是光绪皇帝御笔“九如凝釐”匾额。而崇庆太后万寿庆典展览,恰恰展出一件乾隆御笔《松柏之茂》图。证明乾隆皇帝作为慈宁花园最终格局确定者,当时一定想到了“九如”之义。

《明内廷规制考》记载“慈宁宫花园:咸若亭,万历十一年(1583)五月内,更咸若馆扁”;“花园内桥中,万历六年(1578)添盖临溪馆一座,十一年五月内,更临溪亭。”临溪馆、临溪亭的增设,是慈宁宫花园造园艺术的神来之笔!还需要注意的是,园子最南端湖石清供假山,应是象征“寿比南山”。慈宁宫花园建筑乐章至此达到顶峰。

三、故宫“副乾清宫”建筑规格

2015年慈宁宫区域重新对外开放,让我们看到故宫里既不同于后三宫、东西六宫,也不同于外东路宁寿宫区域的新天地。比如寿康宫庭院,其空间明显大于东西六宫,而建筑体量与密度,明显小于后三宫。如此,此地光照效果明显好于东西六宫乃至后三宫。这是充分考虑到老人家需要阳光。笔者将此区域建筑规格称为“副乾清宫”。这是因为此处在永乐皇帝规划设计和建造北京宫殿时,是按照皇帝的“西宫”来考虑的。

20多年前我写过《明清东朝、东宫建筑的演变》《明清东朝、东宫对紫禁城建筑的影响》,总的观点是,紫禁城里东朝建筑,是随着东朝先帝遗孀从无到有和多寡而逐步形成的。东朝宫院是紫禁城内较多变化的建筑。慈宁宫区域太后宫院是由最初占用皇帝“西宫”而发展演变成后来模样。

(一)永乐初建紫禁城内“西宫”

永乐建筑北京宫殿,一依南京宫殿之制,而宏敞过之。南京宫殿有“东宫”、“西宫”之设。“东宫”是皇太子宫殿。“西宫”是明太祖朱元璋的别宫。依据是《明太祖高皇帝实录》,明太祖将西宫殿宇与乾清、坤宁两宫相提并论的一组宫殿:“西宫殿宇”。

按古建筑专家王璞子先生分析,紫禁城的平面规划,后三宫两侧的东西六宫,是在一片方正的土地上,东西各均分为九宫格,每格约50米(150营造尺)见方,每格为一宫之地;以靠近后三宫的东西各六格建东西六宫;外侧各三格,笔者认为当时即用来建佛堂等宗教建筑,如东六宫东玄穹宝殿一区建筑,西六宫西中正殿一区建筑,均于明代陆续所建。平面实测现存慈宁宫区域殿宇,其纵横也为九宫之地,即与东六宫或西六宫区域面积相同。“西宫”——仁寿宫的规模,由嘉靖帝所称“统于乾清宫,非母后之宫”,也证明它本是皇帝别宫,虽远在外西路,但像东西六宫一样,其占地、规模从属于乾清宫。实测慈宁宫区域殿宇可见,嘉靖时以仁寿宫故址撤大善殿建慈宁宫,在平面上,东西给了慈宁宫1.5宫格位置即75米,南北给了2宫格位置即100米。也就是说,她大于东西六宫的任何一宫,而小于后三(两)宫(东西阔4宫格)。所以以“副三宫”称之。对应太后的身份——低于皇帝、高于皇后——是恰如其分的。至于具体建筑设施也都比拟乾清宫,比如八字宫门,殿顶藻井,正殿两面毗庐帽门口,都是东西六宫没有的。

上世纪90年代在慈宁宫东山外地下开方,能见到原建筑基址,应是大善殿或仁寿宫遗址,甚至是元代大明殿遗址。元大内与明代紫禁城平面尺度基本相同,大明殿区域与三大殿区域在平面布局、价值尺度等方面具有可比性。据此,以现存断虹桥为元大内崇天门外周桥,如果大胆推测,永乐建造的“西宫”基本上就是元大内大明殿区域。永乐时大臣杨荣《皇都大一统赋》中称“仁寿屹乎其右”,即乾清宫之西;金幼孜在同名赋中则说“奉天屹乎其前,谨身俨乎其后;惟华盖之在中,竦摩空之伟构。文华翼其在左,武英峙其在右。乾清并耀于坤宁,大善齐辉于仁寿。”上下文对照,可知大善殿是仁寿宫的前殿,仁寿宫是寝宫。前段时间故宫博物院对慈宁花园东侧空地进行了勘探试掘,点到为止,揭示出清、明、元不同时代遗存,还有待进一步向纵深发展。

永乐年间奠定的只是主体格局,建成的只是主要宫殿,如紫禁城城池、前朝三大殿、后寝的中东西三路;其他区域,则是在明清两朝后来历史中,因应实际需要而逐渐形成的。朱元璋父母早亡,因此他在建造南京宫殿时没有太后宫院。永乐建北京宫殿时,朱元璋的马皇后和他的生母碽妃也都不在人世,此时北京宫殿“悉如洪武初旧制”也是正常的。

(二)德高望重的诚孝张皇后住处

仁宗朱高炽在位仅一年,去世后留下一位张皇后,被宣宗尊为太后,这是明代迁都北京之后出现的第一位太后,到英宗时被尊为太皇太后。这位张太后对于仁宗太子地位得以保住及在宣宗继位、英宗继位过程中,都发挥了重要作用,其历史地位颇似清初孝庄太后。因此,她老人家的住哪里非同小可。据《明实录》提供的线索,张太后在宣德朝是居“西宫”。《明实录·宣宗宝训》:“宣德三年(1428)二月丁卯(十五日),上奉皇太后游西苑。自上即大位,尊奉皇太后极其孝敬,每旦暮谒西宫,朝谒愉色,奉承唯恐弗及。”明人有时称北京西苑三海为“西宫”,即元西宫基础上建设的西苑宫殿,与大内紫禁城、南内重华宫区域并列。此处是“西苑”、“西宫”同时出现,且朝谒太后在“西宫”,而奉游的是“西苑”这里的“西宫”就不是西苑宫殿,而是紫禁城内的西宫。

(三)明宣宗《万年松图》廓清迷雾

当初碰巧看到辽宁省博物馆所藏明宣宗朱瞻基《万年松图》。画中有明宣宗亲笔题识:“宣德六年(1431)四月初一日,长子皇帝瞻基敬写《万年松图》,奉仁寿宫清玩。”题识上还钤押“皇帝尊亲之宝”,“仁寿宫”另起行抬高一字书写,以太后居住的仁寿宫代指皇太后。有此铁证,则宣宗朝太后居原本皇帝居住的别宫“西宫”仁寿宫无疑。在画面后部则钤“武英殿宝”,表示自己是在武英殿做此画,也说明皇帝把西宫贡献给皇太后居住,自己则更多地住武英殿,因为乾清、坤宁二宫已在永乐建成后的当年和次年相继雷击起火焚毁。由此可以看出,实物、档案对于证史至关重要。张太后的生日是四月初七日,这张画是儿子给母亲的寿礼。《明宣宗章皇帝实录》六年(1431)四月初七日记载:“皇太后圣节,上率亲王上寿;宗室诸王各遣人奉表贺;文武群臣命妇行贺礼。”

(四)紫禁城早期皇太后万寿圣节

实际上,明仁宗张皇后从宣德元年(1426)四月初七日开始,就庆祝“皇太后圣节”,《明实录》从宣德元年到明英宗正统七年(1442),每年都有“皇太后圣节”的记载:“皇太后圣节,上率亲王上寿礼毕,宗室诸王各遣人奉表贺,文武群臣命妇行庆贺礼。”张太后一直厉行节俭,所以没有清代乾隆皇帝为其母祝寿的铺张情景。其中宣德三年(1428)四月圣节过后,宣宗“恭请皇太后游西苑,皇后、皇妃皆侍行。上亲掖皇太后舆登万岁山,奉觞上寿,献诗颂圣徳。皇太后悦,酌酒赐上,且谕曰:‘今天下无事,吾母子得同此乐。皆天与祖宗之赐也。天下百姓,皆天与祖宗之赤子。为人君,但在保安百姓,使不至于饥寒,则吾母子斯乐可永远矣!上拜稽首,曰:‘谨受教!是日乐甚。将晚,上及皇后、皇妃,送皇太后还宫。”这一次可能是张太后的整寿,庆祝活动极平常,但内容丰富,场面温馨。由此想到启功先生叙述的,乾隆帝与母亲崇庆太后的关系其实并不深厚,他为太后庆寿,更多的是彰显自己,用现在话讲,是“作秀”。张太后最隆重的典礼,是仁宗去世后的洪熙元年六月举行的上皇太后徽号礼。

(五)明代太后宫院发展经历四阶段

宣德年间宫中无大工兴作,即使最必须的三大殿、后二宫也未遑修复。宣德起将西宫作为太后宫,是当时东朝人员不多及当时财力不足等特定情况下的权宜之计。明洪武、永乐、洪熙、宣德各朝,皇帝死后,无子女的妃嫔必须殉葬,分别为38人、16人、5人、10人,剩余的东朝人员相对较少,故可利用一座仁寿宫区域。

笔者把紫禁城里东朝宫院的发展分为四个阶段:第一阶段为“未备期”,宣德元年(1426)之前;第二阶段为“西宫期”,宣德朝(1426-1435);第三阶段为沿用“西宫”并占用“东宫”(青宫)期,正统元年至嘉靖十五年(1436-1536);第四阶段为完备期,嘉靖十五年至嘉靖末(1536-1566)。

嘉靖十五年(1536)四月初九日指出:“太皇太后、皇太后二宫,我皇祖原未有制”,“拟将清宁宫存储居之地后即半,作太皇太后宫一区;仁寿宫故址并除释殿之地,作皇太后宫一区。以备皇祖一代之制。”接着又谕礼部:“朕恭备祖宗一代之制,命建慈庆宫为太皇太后居,慈宁宫为皇太后居。今工有次第,以慈宁奉圣母章圣皇太后,以慈庆奉皇伯母昭圣皇太后,一应供张,悉取给内府,如祖宗例行,著为令。”

但他心里一直藏着心眼,就是明人始终感觉由“副乾清宫”发展来的仁寿宫区,要比外东路太皇太后宫院级别高。嘉靖帝把外东路作为太皇太后宫院本身已经说明问题。

四、清代太后宫院轶事

现存慈宁宫区域在乾隆时期是孝圣宪太后为首的雍正遗孀居住,而自从乾隆皇帝把外东路改为太上皇宫殿之后,从嘉庆时期起,前朝的遗孀们只能住外西路。

(一)乾隆生母、养母轶事

乾隆时期与崇庆太后一同住在寿康宫区域的还有和亲王弘昼的生母,乾隆四十三年(1778)谕旨称:“裕贵妃母妃,侍奉皇考,诞育和亲王,淑慎素著。朕御极之初,即钦奉圣母皇太后懿旨,晋封贵妃,以申敬礼之意。四十余年,慈宁随侍,亲爱尤深。兹年届九旬,实为宫闱盛事,宜崇位号,以介蕃釐,应晋封为皇贵妃。”她是耿氏(1689—1784),又称耿佳氏,生于康熙二十八年(1689)十一月,康熙四十二年(1703)入雍正府邸为格格,年十四岁;康熙五十年(1711),生皇五子弘昼。雍正元年(1723),册为裕嫔;雍正八年(1730),晋封为裕妃;雍正十三年(1735)雍正帝病逝,皇四子弘历即位尊封耿佳氏为裕贵太妃;乾隆四十三年,乾隆帝为庆祝皇考裕贵妃90岁大寿,晋封耿氏为皇考皇贵妃,在她生日的前五天即十二月二十八日为耿氏举行了册封皇贵妃典礼,以90岁高龄而被封为皇贵妃。乾隆四十九年(1784)崩,谥号为纯悫皇贵妃。葬妃园寝,位诸妃上。按照启功先生祖上传说,她和崇庆太后正好交换养育弘曆、弘晝。

清宫有个不成文的规矩,皇子出生后交由别的后妃抚养,而不由生母抚养,以免他们母子串通一气。世间母子之情,往往是在养育之间互动形成的,所以养母与养子女往往比亲生母子之间感情更深一些。就像晚清同治皇帝对慈安和生母慈禧太后那样。弘昼自幼是乾隆帝的生母崇庆皇太后抚养长大,这位老太后就经常为养子打抱不平,甚至偏帮一手。

这种亲疏关系,在《高宗实录》也可得到印证。乾隆二十八年(1736)五月在革去果亲王弘曕王爵时,历数其诸般劣迹之后说:“其最不可解者,本年果亲王母谦妃千秋,皇太后谆谕弘曕,令将豫备称祝之仪陈设宫陛,为果亲王母妃增辉。乃抗不遵循。及蒙懿旨屡询,猥以朕并未加赐称祝,不敢自行铺张,与朕斗富。是则复成何语!”说明弘曕与生母关系不亲,而乾隆帝与裕贵妃亲近:“殊不知谦妃位分,原非和亲王母裕贵妃可比。裕贵妃年长于皇太后,朕孝奉皇太后,其次即应致敬裕贵妃。”“弘曕坐拥厚赀,于侍奉母妃之道,方当竭诚备物,以博欢心。乃不惟不能自尽孝敬,而转时向母妃多所索取。岂为人子者所宜出此耶?”“至若和亲王与弘曕,恭诣皇太后宫请安,其仪节僭妄,尤非情理所有……直于皇太后宝座之旁,膝席而跪坐。按以尺寸,即朕请安所跪坐之地也。是尚知有天泽之辨哉!”弘昼与太后关系非同一般。乾隆革去果亲王弘曕王爵时,也顺带敲打弘昼:“和亲王于皇太后前跪坐无状,亦著罚王俸三年。”

(二)慈宁宫盗案

慈宁宫在光绪时期发生一件盗案。光绪七年(1881)十二月初一日,实录记载:“上月三十日夜,慈宁宫前殿及大佛堂,瓦上失去铜链八挂,并有遗弃木杆在地,及揭去瓦片情形。宫禁森严,竟有窃贼混入。该官兵等所司何事?叠经降旨申严门禁,竟敢视为具文,怠玩至于此,极实堪痛恨。著前锋统领、护军统领、总管内务府大臣,查明直(值)班官弁兵丁,严行参办。该处总管首领太监,交总管内务府大臣严讯。并著步军统领衙门、顺天府五城,一体严缉贼犯,务获究办。”几天后查明,“所有拏获叠窃慈宁宫等处铜链各物之贼犯:袁大马,即袁得山;袁立儿,即袁顺儿;王五,即王立儿;连毛儿张大,即张升儿;大胡,即胡大;王群儿、徐志详;侯善详,即善子侯;侯三,即侯善殿;侯复山、张大海、李朋。均著交刑部严行审讯。其未获之王六、顺儿等,著步军统领衙门、顺天府五城,按名严拏,务获归案审办。”

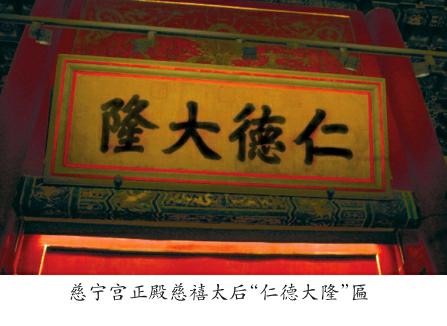

(三)慈禧太后“仁德大隆”表心迹

现在慈宁宫正殿正中,高悬“仁德大隆”匾,钤“慈禧皇太后御笔之宝”、“和平仁厚与天地同意”、“数点梅花天地心”。这是汉焦赣(延寿)《易林》里的话:师之节、否之贲都有“日月相望,光明盛昌。三聖茂功,仁德大隆。”近人尚秉和《焦氏易林注》:“坎月离日,坎西离東,故曰相望。离爲光明,坎爲聖,离卦數三,故曰三聖,謂文、武、周公也。乾爲功、爲德、爲大、爲隆。”总的看,慈禧太后是把自己比作辅成王的周公和乾纲独断的周文、武王。

既然乾隆皇帝明确定义此处是“庆隆尊养”,住到这里就是“兰殿颐和尊备养”,那么慈禧太后当然不会搬过来。她五十庆典点题匾额“仁德大隆”,可说是对“庆隆尊养”的回敬。到她六十大寿在外东路太上皇宫殿宁寿宫举行庆典时,在皇极殿正中又挂上此匾。大概在她看来,很有必要重申自己的作用和地位。她对以祖制抵制她的人说:“百年之后,我就是祖宗。”《清德宗景皇帝实录》光绪二十年(1894)十二月(甲午战争当年):“本日御史安维峻呈递封奏,托诸传闻,竟有‘皇太后遇事牵制,何以对祖宗、天下之语。”间接证明此事。