东北地区融入“一带一路”的理论前提和现实路径选择

赵儒煜,韩 冰

(吉林大学东北亚研究院,长春130012)

东北地区融入“一带一路”的理论前提和现实路径选择

赵儒煜,韩 冰

(吉林大学东北亚研究院,长春130012)

历史经验和中国现实说明,如果没有对价值链高端国内市场的保护,就不能为“一带一路”提供战略性市场空间并带动他们相继起飞。为积极响应国家发展战略和提升东北经济,东北应积极主动融入国家“一带一路”战略建设。为破解这一难题,通过计算与分析东北地区各产业、各行业区位熵,筛选出东北地区具有优势的高端产业,实现产业结构转型升级,以真正融合“一带一路”建设战略并实现新的腾飞。未来东北应构建常态化合作机制,夯实基础设施建设,打造产业合作园区,创新对外开放模式,强化互通互联,打造对外开放大通道,找到东北地区再次起飞的新路径。

一带一路;东北地区;优势产业;高端价值链

一、问题提出

区域经济一体化将成为亚太地区在未来保持长期强劲增长的原动力。国务院批复了《中国东北地区面向东北亚区域开放规划纲要(2012-2020年)》、《全国老工业基地调整改造规划(2013-2022年)》和《黑龙江和内蒙古东北部地区沿边开发开放规划》关于东北地区的规划方案。李克强总理明确提出:“要发挥地缘和区位优势,全面提升东北地区对外开放水平和层次,构筑沿海沿边和内陆全面开放的新格局,深化东北亚区域合作,把东北地区建设成为我国向东北亚开放的重要枢纽。”同时,习近平主席和李克强总理在2014年密集出访了蒙古、韩国、俄罗斯等东北亚国家,对务实合作共同推进该东北亚区域经济一体化达成共识。这些都表明我国在积极参与全球化、继续坚持沿海开放战略的同时,越发地关注在广大欧亚内陆腹地特别是东北亚区域的国际合作与经济开发,东北亚地区的次区域经济合作成了继沿海开放后对外开放的战略新亮点,是我国新周边外交和东北亚区域经济一体化的重要组成部分。[1]

我国经济发展由高速增长进入中高速增长的新常态,工业化迈入中后期阶段,面临产业转型升级的艰巨任务。[2]2015年5月,国务院发布了《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》,明确提出把推进国际产能和装备制造合作作为保持我国经济中高速增长、推动高水平对外开放以及开展互利合作的关键举措,国际产能合作成为我国工业转型升级的有力抓手。丝绸之路经济带战略提出以来,已获得区域内多数国家的强烈认同,建设丝绸之路经济带成为我国经济发展和对外开放的重大战略。[3]我国大力实施“一带一路”战略,推进沿边合作开发。东北地区作为贯彻国家战略的基本点,应紧紧抓住机遇,主动融入国家“一带一路”战略,强化与周边国家的互通互联,全力打造东北亚出海大通道,构筑东北亚区域开发开放的桥头堡。[4]

因而,面临我国经济结构的调整、产业转型升级,东北地区面临国内外的大机遇,如何更好融入“一带一路”建设是值得关注的问题。

二、东北地区融入“一带一路”的理论前提

目前,学界对“一带一路”战略的意义探讨很多,这一战略的伟大意义就在于中国经济全球化战略的重大变革,为中国探索适合中国国情的经济崛起之路开辟了新道路。从中国历史经验来看,“一带一路”战略提出有其历史的必然。但是,国内经济学界对“一带一路”的认识只是从低端产品产能过剩问题方面研究,并没有考虑重大战略意义,一些学者也相继提出了质疑的观点,主要地集中在以下三个具体的方面:解决我国低端产品产能过剩问题,化解巨额外汇储备的巨大压力,以及发挥我国在高速铁路等基础设施建设上的竞争优势。[5]布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心高级研究员、前美国财政部驻北京代表、前世界银行中国及蒙古局局长杜大伟认为,这是一个错误的观念,他认为只有积极通过国内改革才能保证经济健康发展,“一带一路”战略不能替代国内改革,只能作为一种补充。[6]

德国经济学家李斯特曾经提出了国家致富原则,从发达国家崛起的发展历史为我国提供了借鉴经验,出口导向型经济发展模式并非工业化的必由之路,内需市场可以为之转向“好的贸易”提供根本性的保障。进而,有学者提出国家致富的原则就从“进口原材料并出口制成品”(李斯特原则)改变成“进口低端产品并出口高端产品”(新李斯特学派的新原则),背离这一原则,一国在全球化时代是不能进入发达国家行列的。[7]目前,我国经济结构的现实是进口高端产品并出口低端产品,形成了我国“进口高端产品并出口低端产品”这种“坏贸易”的经济结构。[8]

全球价值链分工的最显著表现是随着国际分工的深入,商品和服务的价值创造体系在全球范围内出现了垂直分离,发达国家占据全球价值链的研发、设计、营销网络等高端环节以获取高额利润,而发展中国家大多处于价值链的低附加值环节。[9]我国经济过去30多年的高速增长,正是得益于东部沿海地区对全球价值链的深度嵌入。制造业产品的大量出口虽为我们赢得“世界工厂”的美誉,并推动我国成为世界第二大经济体,但并未实现我国制造业向价值链高端攀升的目标。目前,大部分中国制造业企业从事着中间品加工和最终品组装,处于价值链中低端位置,缺乏核心竞争力,产品附加值较低。[10]排除体制和政策因素,长期处于价值链低端也是导致产能过剩的诱因之一。一方面,企业长期处于价值链低端会导致结构性产能过剩问题出现,尤其在轻工业领域,市场需求转向高端产品,而我国大部分轻工业企业由于长期被“锁定”在价值链低端,自主创新能力不足,品牌弱小,难以快速根据市场需求结构变化升级产品,导致低端产品大量过剩而部分高端产品依赖进口局面的出现。[11]另一方面,企业被长期“锁定”在价值链低端,会放大周期性产能过剩的影响。在出口导向型战略下,我国制造业企业对外依存度高,周期性经济危机中发达国家减少进口,而由于我国企业被“锁定”在价值链低端,出口产品缺乏核心技术和自主品牌,往往遭受发达国家的技术性贸易壁垒,导致出口受阻,进而放大了周期性产能过剩的影响。

学界对“一带一路”战略阐释的缺陷以及我国处于市场价值链的位置,需要积极转变思维,从“进口高端产品并出口低端产品”向“进口低端产品并出口高端产品”的转变,是“一带一路”战略成功的基础。当然,东北地区作为国家重要的战略区域,东北地区融入“一带一路”也需要树立这种战略思想,才能从根本上解决东北亚经济结构的严重缺陷,积极推动东北亚经济发展、沿边开放和东北亚区域经济一体化。

当前,我国经济结构调整的关键,是从“进口高端产品并出口低端产品”向“进口低端产品并出口高端产品”的转变。东北地区作为我国的老工业基地,在计划经济时代为国家做出过巨大的贡献,但在新常态经济和市场经济下,需要转变发展思维,也面临经济结构的调整、产业转型升级的问题,更面临融入“一带一路”建设机遇,能否成功地实现从“进口高端产品并出口低端产品”向“进口低端产品并出口高端产品”的转变,不仅是摆脱“中等收入陷阱”的关键,更是东北地区融入“一带一路”建设的关键路径和核心理念。

因此,东北地区在传统产业发展基础上,只有发展优势产业,积极打造高端产业体系,占据并保护价值链高端市场,才能从根本上破解融入“一带一路”战略的难题,更好的融入“一带一路”,在国内外市场具有竞争资格和提升市场竞争能力,打造具有影响力的品牌,赢得东北经济发展的新天地。

三、东北地区融入“一带一路“的产业选择

从培育高端产品,打造高端产业链的视角看,东北地区融入“一带一路”战略应选择具有显示性比较优势的产业参与一带一路建设。因此,首先测度东北地区的优势产业,这里我们采用区域显示性比较优势产业测度指标,即区位商指数。

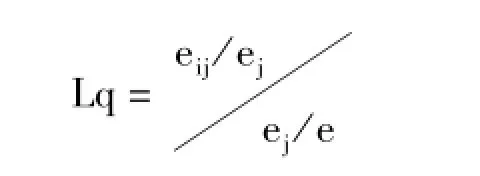

区位商是指一个地区特定部门的产值在该地区总产值中所占的比重与全国该部门产值在全国总产值中所占比重的比率,公式为:

其中eiJ为j区域的i产业的产值、增加值等水平量,ei为全国i产业的水平量,eJ为j地区所有产业的水平量,e为全国总的水平量。

通过对区位商的计算,分析东北地区的产业结构,首先计算和分析三大类产业,然后计算和分析产业内部结构,再计算和分析工业内部36个行业,数据来自中国统计年鉴(2015)和中国经济年鉴(2015)。

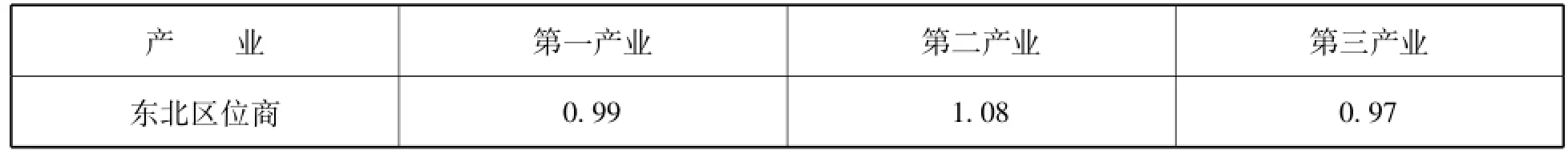

1.三大类产业分析

如表1,三大类产业区位商结果表明,东北地区第二产业在全国平均水平具有比较优势,第一产业和第三产业为相对弱势产业,表明东北经济结构不甚合理,产业结构层次较低。

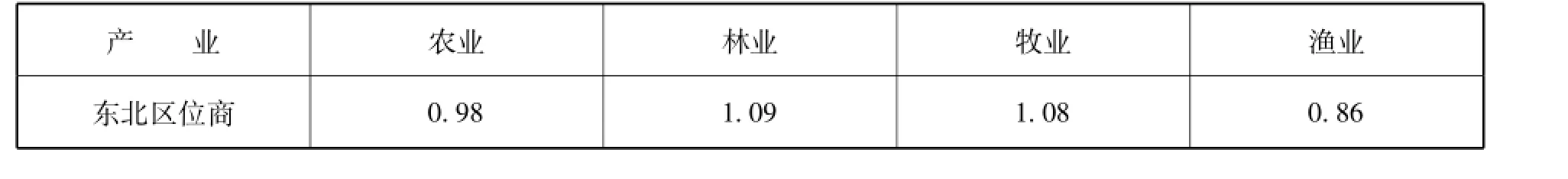

2.三大类产业内部结构分析

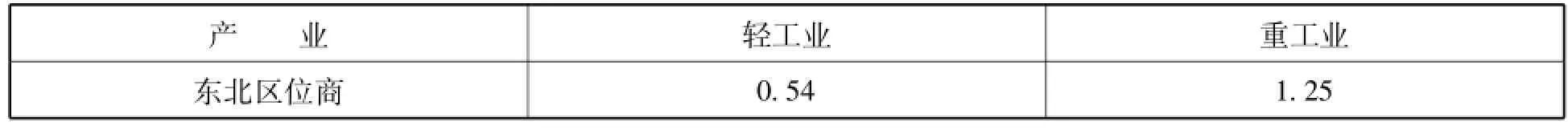

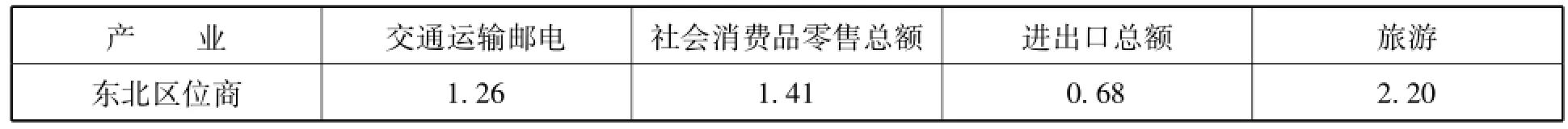

从农业内部结构分析,如表2,农业、渔业的区位商小于1,林业和牧业区位商大于1,表明东北地区粮食生产基本自给自足,林业和牧业有少量剩余,渔业需调入或进口。从工业内部结构分析,如3,东北地区作为国家重点的老工业基地,以重工业为主而轻工业生产相对薄弱。从服务业内部结构分析,如表4,除进出口总额区位商外,其余区位商大于1,表明东北地区服务业发展较快,旅游业具有优势。

表1 东北地区三大类产业区位商

表2 东北地区农业内部结构区位商

表3 东北地区工业内部结构区位商

表4 东北地区服务业内部结构区位商

3.工业内部行业分析

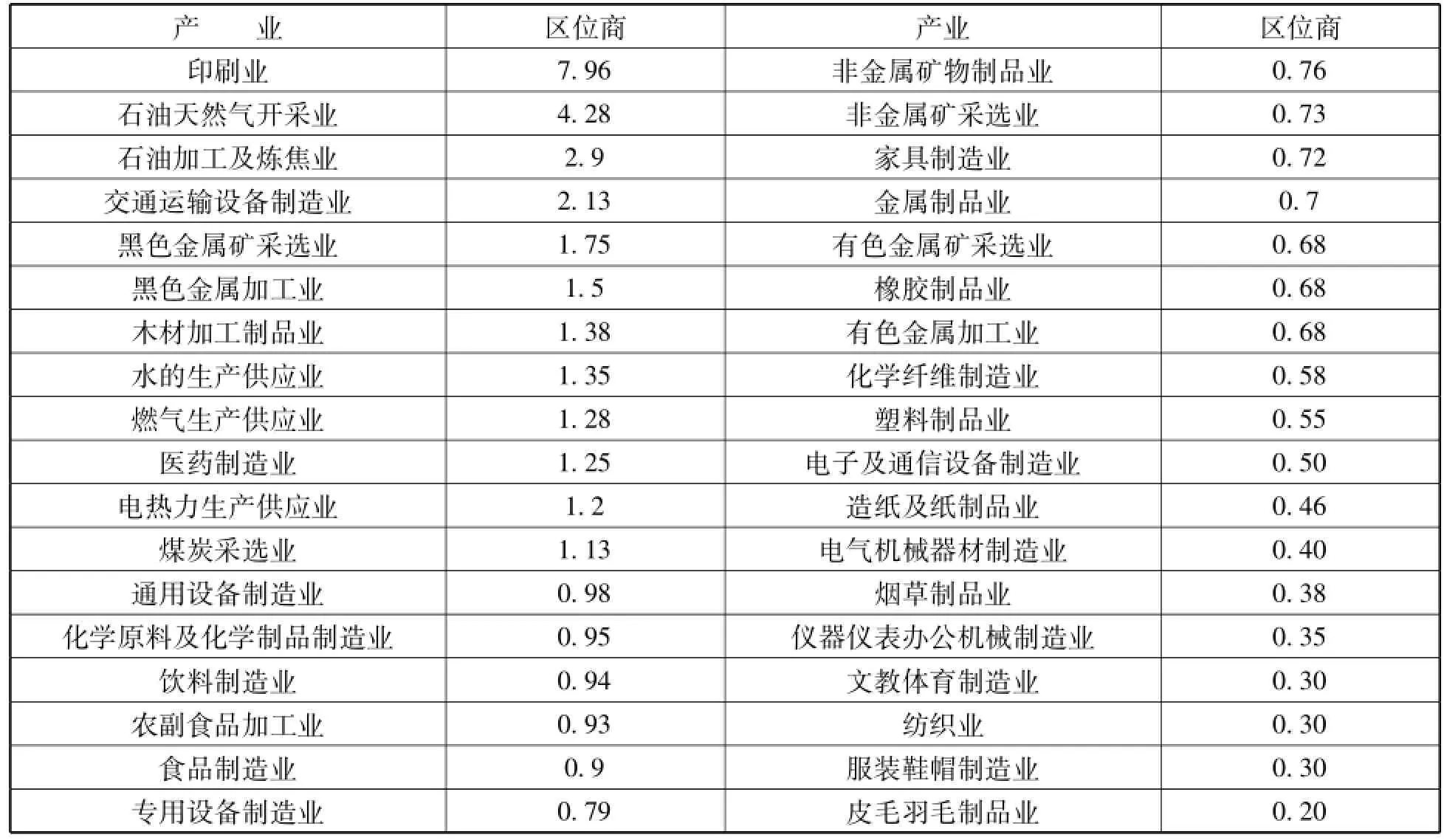

分析东北地区内部各行业,东北地区具有优势的产业为石油石化、交通制造业、精品钢材产业、林业、能源产业和中医药,未来应进一步发挥自身产业优势,培育成高端产业。

表5 东北地区工业内部36个行业区位商

从表5可以看出,相对于全国的显示性比较优势大于2的产业包括印刷业、石油天然气开采业、石油加工及炼焦业、交通运输设备制造业。大于1小于2的产业为黑色金属矿采选业、黑色金属加工业、木材加工制品业、水的生产供应业、燃气生产供应业、医药制造业、电热力生产供应业、煤炭采选业。这几个产业的空间分布既具有历史传承性——受老工业基地生产力布局的影响,也具有自身发展过程中的产业衍生、多样化的因素。此外,东北区域在通用设备制造业、化学原料及化学制品制造业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、非金属矿物制品业以及酒、饮料制造业也具有一定的优势。

4.东北区域融入“一带一路”的产业选择

按照培育高端产业链而非简单的产能输出思路,东北地区应选择区域显示性比较优势大于1的产业作为融入一带一路的重点产业,这里我们选择小于1但具备较高发展潜力的产业进行分析。

(1)石化产业

石化产业是东北区域支柱产业之一,已形成了石油、天然气、基本有机化工原料、合成树脂、合成橡胶等多门类较为完整的生产体系。ABS、丙烯腈、聚乙烯、甲基丙烯酸甲酯、丁苯橡胶、乙苯橡胶、氯碱等26种产品在国内占有一定优势,丙烯腈、丁辛醇、醇醚、高密度聚乙烯、ABS等25套装置生产能力居国内前三位,其中赖氨酸、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、燃料乙醇国内第一,乙丙橡胶是国内主要的生产厂家。

对石化产业来说,在着力发展具有高效、低毒、低残留的环保生态农药产品以延展石化产品的产业链外,还要加强在催化剂、添加剂和助滤剂领域的区域合作,以推动产品向价值链的高端攀升。推动中间品的品牌培育,着力推进汽车化学专用料、轮胎、电线电缆护套、汽车密封件、防冻液、车用底漆系列化工产品生产项目的输出与合作,既提高产业链在化工生产网络的位置,又可增强对一汽等汽车生产企业的配套能力,强化产业的根植性,以形成完善的生产和创新网络。

(2)医药产业

医药产业是东北区域优势产业之一,主要包括化学原料药及制剂、中药饮片、中成药、生物生化制品、医疗器械、制药机械、卫生材料和药用包装材料、中药种养殖业、医药商业等九大门类。对医药产业来说,在对外贸易与区域合作的基础上,也应承接能为本地企业配套和延展产业链的中间环节,强化产业链的整合效应。因此,从弥补短板来说,首先是引进医药制造装备企业,以提高生产的技术水平,尤其是研磨、萃取等设备生产企业的引进;其次是引进化学药物及诊断试剂和现代医疗器械研发和生产企业,以构建完善的区域研发生产网络。

(3)农业和农产品加工业

东北区域是中国重要农业省份。中部松辽平原地处世界著名三大“黑土带”之一,是“全球黄金玉米带”,土地肥沃,气候适宜,盛产优质玉米、大豆、水稻以及肉牛、生猪、肉禽,是国家粮食、肉类主要产区和精深加工区。西部草原地域辽阔,水草丰美,具有发展优质畜牧业、杂粮杂豆和开发水产业的良好生态条件,也是油料、糖料和细毛羊商品生产基地。吉林的人参、鹿茸和松茸等长白山特产驰名中外,辽宁、黑龙江的大豆、水稻等驰名中外。因此,该产业在融入时转移时,应注重选择产业链上游的良种培育、下游的深加工项目,以实现农业产业化经营,拓展价值增长点。

(4)电子信息产业

电子信息产业作为东北区域的特色产业之一,经过多年的发展,已经形成了以光电子、汽车电子、电力电子、新型元器件和软件为特色的产业格局。在光显示、光谱技术、大功率半导体激光技术、光通讯、微电子专用设备、基础材料及器件等领域拥有大批优秀的科研成果,其中大部分成果的技术水平达到或超过国内领先水平。在汽车电子、功率半导体分立器件、光电编码器、电力电子设备等领域的龙头企业全国知名。东北地区的汽车、信息安全、教育、政府、农业等行业应用软件在市场占有率、技术水平和知名度等方面都处于全国领先水平。因此,本产业在融入过程中,要注重选择激光、光电分析检测仪器设备和半导体显示与照明等项目,既延展电子产业的价值链,又能有效实现对其他产业的配套。特别是车载电子、主动安全车控电子、车身电子和新能源汽车产品的研发和生产;大力推进智能电网操控监测、电机节能装置、输配电装置等项目合作。

四、结论与对策

东北地区应抓住机遇,积极融入“一带一路”战略,通过各种政策路径,在自身优势产业基础上,逐渐培育成高端产业,占据国内外市场产业链高端,打造具有国内外影响力的品牌,以在国内外市场中赢得优势。因此,未来,东北地区各级政府应在以下方面寻求突破:

第一,提升产业发展创新。东北地区应立足现有产业基础,结合本地比较优势,在合作中提升产业层次和技术水平,实现产业转型升级。一是发展外向型能源矿产业,利用境外资源开采利用,以投资合作的方式推进产业链深化合作,实现上下游延伸。二是发展现代化外向型加工业,利用国内外资源,积极扩大招商引资渠道,引进先进技术和工艺,促进产业园区向技术先进化、产品特色化、种类多样化、市场国际化发展。三是开展区域生态环境和旅游合作,建成一体化的旅游经济走廊,打造精品旅游线路。四是借助产能合作机会,营销东北如装备制造、石化、新能源等优质富余产能。

第二,建设国际合作园区。一是降低贸易成本,加快东北通关一体化,提供一站式通关服务,实施一体化的通关模式。二是提升吸引外资质量,提升产业园区竞争能力,以中韩自贸区为契机加强对韩交流与合作,吸引鼓励外资和民间资本建设开发。三是完善贸易渠道,配套发展互市贸易和临港物流,扩大进出口规模,积极提升出口质量,加大资源进口。四是增加科研投入,提升贸易商品的科技含量和附加值,深加工进口的资源性商品,提升资源性商品的利用率和利用价值。五是开展劳务合作,扶持弱小企业,促进一般和边境小额贸易发展。

第三,创新对外开放模式。一是建立多层次区域合作机制,突破国际合作瓶颈,建立多层次、多目标、多种类机制。二是鼓励多层次合作领域,加强与基础设施、投资与贸易、农业、矿业、工业及中小企业发展、人力资源开发等展开合作。三是创新投资贸易模式,推进包括航运、金融、文化等领域的全面开发开放,对国外投资者实行准入前国民待遇,对本地企业的境外投资实行绿色通道机制,激活市场活力。三是创新金融管理,发展具有特色的航运金融、物流金融和保税物流等服务产业,学习发达国家先进经验,加强贸易伙伴以及世贸组织之间的合作,充分发挥港口城市优势。

第四,政府积极主动作为。一是重塑发展理念,创新思维,树立开放理念和标准,充分发挥依托“一带一路”优势,在各相关领域统一标准,如产业行业标准、通关标准及物流运送标准等。打造东北亚国际航运中心和海铁联运枢纽。二是强化组织推动,有机衔接“一带一路”发展战略,结合国家战略统筹发展开放格局,确定“一带一路”建设的任务书、路线图、项目清单、重点开拓区域、重点发展领域和时间表。三是创新体制机制,积极建立与沿线地区共建经济合作和协调机制,积极协调政府、企业、社会、文化融入对外经贸合作中,创新合作发展顶层规划,同时建立跨机构、民间、项目的综合沟通协商机制,协调各方的处置机制,谋划重大建设事项,维护区域发展安全。

[1]李雪松,衣保中,郭晓立.区域环境合作联盟:规模与稳定性分析[J].商业研究,2014(6):38-44.

[2]黄群慧.“新常态”.工业化后期与工业增长新动力[J].中国工业经济,2014(10):5-19.

[3]白永秀,王颂吉.丝绸之路经济带的纵深背景与地缘战略[J].改革,2014(3):64-73.

[4]王习农,陈涛.“丝绸之路经济带”内涵拓展与共建[J].国际商务,2014(5):15.

[5]贾根良.“一带一路”和“亚投行”的“阿喀琉斯之踵”及其破解[J].当代经济管理,2016(2):40-48.

[6]秦晓.“一带一路”有助于中国化解过剩产能和过高外汇储备[EB/OL].财新网,2014-12-13.

[7]贾根良.保卫民族产业与内向型经济:中国崛起的唯一选择[J].南昌:当代财经,2010(12):23-33.

[8]陈冀,贾远琨.外资垄断“锁喉”中国装备业[J/OL].北京:瞭望新闻周刊,2009(48):2015-10-12.

[9]刘志彪,张杰.全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策——基于GVC与NVC的比较视角[J].中国工业经济,2007(5):39-47.

[10]白永秀,王泽润,王颂吉.丝绸之路经济带工业产能合作研究[J].经济纵横,2015(11):28-34.

[11]周劲,付保宗.产能过剩在我国工业领域的表现特征[J].经济纵横,2011(12):33-38.

责任编辑:张 旭

F061.5

A

1005-2674(2016)06-079-06

2016-03-22

国家自然科学基金项目(41171099)

赵儒煜(1965-),男,吉林省吉林市人,经济学博士,吉林大学东北亚研究院教授,主要从事区域经济研究;韩冰(1974-),女,吉林长春人,吉林大学东北亚研究院2011级博士研究生,吉林工程技术师范学院副教授,主要从事区域经济研究。