论我国法治政府评估指标体系的建构

摘要:“法治”研究范式不再关注正义、民主等相关指标,而转向了重视法治与经济、社会发展之间的关系。用指标评估而非概念把握法治已然成为一种国际趋势。论文选取了在世界范围内三个比较有影响的法治评估指标体系,即世界银行基于“治理事务”中的法治报告、“营商环境”中的合同执行力指标以及欧洲委员会针对司法效率提出的欧洲理事会框架进行分析,发现三个评估体系都是从“薄”的法治概念出发,而且评估数据来自需求方还是供应方会影响评估客观性,而针对法治这样的复杂现象,任何评估都是基于“相关性”而非“因果性”来建构。论文反思了我国法治政府建设指标体系,提出三点改进我国法治政府指标体系的建议:增加薄的法治概念在指标体系中的权重;推动内部法治评估稳步向外扩展;增强考核和改善的联动机制设计,提升指标体系的整体质量。

关键词:法治评估;法治政府建设指标体系;营商环境报告;治理事务报告;CEPEJ报告

中图分类号:DF 212文献标志码:ADOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2016.04.02

一、法治复兴的评估路径(一)法治理论的复兴之路:从规范概念到指标体系

近二十年来,“法治”研究范式发生重大变革。越来越多的研究不再关注正义、民主等相关指标,转而重视法治与经济社会发展间的关系。人们相信法治对社会经济发展具有促进作用。正因为如此,越来越多的经济学家开始研究法治问题,进而成为“法治复兴”的主要推手[1]。与此同时,以世界正义组织为代表,一批具有特定关切的机构也开始热衷用指标体系对各国和地区的法治水平进行衡量。2009年以来,我国各地也陆续推出一批法治评估指标体系。学界对法治指标的研究也日渐深入参见:钱弘道,戈含锋,王朝霞,刘大伟.法治评估及其中国应用[J].中国社会科学,2012(4);蒋立山.中国法治指数设计的理论问题[J].法学家,2014(1).。但是,经济学家与法学家对法治的兴趣显然是不同的。经济学家通常并不关心法治建立的过程与机制,也不关心法治能否量化这类哲学问题,他们更关心法治运行的结果:提升法治水平能否带来更高的收益和更快的经济增长。在这种研究旨趣的引导下,构建恰当的法治评估方法成为研究重点。而评估体系的构建必须有概念框架的支撑。这就需要对法治概念的内涵和组成要件进行分解,找出各种可评估的变量。此时经济学家就必须认真对待具有深远传统的法学视角下的法治研究。

千百年来,法学家不断思索与追问法治的根据与来源,创造出蔚为壮观的法治理论体系[2]。但总体看来,法学领域内的法治理论主要运思于价值和规范层面,很少有客观定量研究。作为价值追求,法治是普世的;作为客观对象,法治则是难以描述的。许多法治国家因某种界限模糊的家族相似性,被归为某类典型法治国家集合,如英美法治国家和大陆的法治国家。可惜,至今尚未出现一组世界公认的法治基本特征组合。很多“法治化”水平参差不齐的国家为法治理论提供了大量新的描述维度,这反而为法治概念的客观界定增加了更多难度。

2007年,荷兰海牙学术研究机构公布了一份《法治库存报告》(Rule of Law Inventory Report,2007)(以下简称HIIL 报告)。HIIL报告没有深究不同法治理念的异同,而是独辟蹊径地运用了一套完全不同的概念体系,例如用“厚”(Thick Notion)和“薄”(Thin Notion)来描述法治概念。 “薄”的法治概念是指狭义的法治概念,指法治本身并不包含“公正”,但为人提供一个寻求公正的法律框架和程序,依据法律治理事情;“厚”的法治概念是指广义的法治概念,该法治概念扩展了狭义的概念,包括保障人权及各种自由等基于法治的个人实质权利。在评估中使用“薄”或者“厚”的法治概念是因为评估会根据法治概念的内涵进行变量分解。这里的“厚”与“薄”主要反映指标体系中变量的多与少。“薄法治”的衡量条件集中在以下四个方面:(1)司法维度,高水平的法治必须有一个独立的和公正的司法(包括可替代的纠纷解决机制)。(2)法治需要具备某种形式并且能一定程度地提供获得正义的法律援助服务。(3)公民具有一定法律基本常识。(4)法治应包含言论自由,出版自由和集会自由等内容。参见:Hague Institute for the Internationalisation of Law (Hiil). Rule of Law Inventory Report: Academic Part (2007)[R/OL].(2007-04-20)[2013-05-31].http://www.hiil. org/data/site management/media/Rol%20 Inventory % 20 report. pdf.相比之下,“厚法治”概念考虑的因素要广阔很多,除了以上“薄法治”的各项衡量标准外,还包括法律与秩序、公民尊重正式法律的程度、民主、市场经济和人权等内容。

HIIL报告为法治评估提供了非常好的概念支撑。多数学者认为“薄法治”适合充当法治评估的概念框架。相反,“厚法治”因为内涵过于丰富而不应适用于评估。道理非常简单:“厚法治”包括“民主”、“人权”等充满争议和分歧的概念,容易引起评估系统的分崩离析。参见:Stefan Voigt. How to Measure the Rule of Law[J]. Kyklos, 2012,65(5):262-284.实际上,现有的主流法治评估指标体系都是通过类似手段摆脱概念描述难题的。因为用评估而非概念把握法治已然成为一种国际趋势。

现代法学刘艺:论我国法治政府评估指标体系的建构(二)法治评估的三个范本分析

当前世界范围内比较有影响的法治评估指标体系有以下几个:世界银行基于“治理事务”(Governance Matters)和“营商环境”(Doing Business)提出的两套法治评估指标;欧洲委员会针对司法效率提出的欧洲理事会框架(the European Commission for the Efficiency of Justice,简称CEPEJ);最后是世界正义组织提出的法治指标体系(The World Justice Project,简称WJP)。鉴于国内已有对世界正义组织法治指标的详细介绍 参见:季卫东.秩序与混沌的临界[M].北京:法律出版社,2008;赵昕,编译.可以量化的正义:衡量法治水平的十六项“法治指数”(上)[N].人民法院报,2013-06-18(05);赵昕,编译.可以量化的正义:衡量法治水平的十六项“法治指数”(下)[N].人民法院报,2013-06-25(05);莫于川.法治国家、法治政府、法治社会一体建设的标准问题研究——兼论我国法制良善化、精细化发展的时代任务[J].法学杂志,2013(6):11-12.,本文仅对前三个指标体系进行介绍。

1.世界银行“治理事务”中的法治评估

近二十年来,“治理”概念不仅是政治学、经济学、管理学、法学等社会科学领域非常热门的词汇,还深深影响了欧洲各国乃至整个国际层面的政治实践。 “治理”概念的成功得益于这个术语本身的多面性。它被运用于不同学科话语中,最终形成一种网络效应。这种网络效应在法治理论中也有表现。1996年至2006年,世界银行开展了治理事务研究。该研究的目标是评估一国“善治”水平。治理指数的研究者们选取“不可观测成分模型”(unobserved components model)克服了法治评估中的技术难题。即运用六个维度的指标来评估法治水平。 所谓总量指标是加权精确反映各个数据来源的基础数据的平均值。这六个维度是:话语权与问责制、政治稳定性、政府效率、规制质量、法治、腐败控制水平。 参见:Kaufman, Kraay, Mastruzzi. Governance Matters VI: aggregate and individual governance indicators 1996 – 2006[R/OL].(2007-07-11)[2013-05-31].http://papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm? abstractid=999979.世界银行治理事务报告第三部分为法治报告。其中的指数有司法独立、公正的司法程序、快捷的诉讼程序、司法问责和司法信息以及合同的执行性等变量。这些变量由损失与犯罪成本,外国人绑架、暴力犯罪、有组织犯罪、欺诈、洗钱和贩毒等数据组成。参见:Kaufman, Kraay, Mastruzzi. Governance Matters IV: Governance Indeicators for 1996-2004[R/OL].(2005-05-05)[2013-05-31]. http://papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm?abstract-id=718081.变量的数据来源有15种之多。根据来源的代表性与否分为“有代表性的来源”和“非代表性来源”。有代表性来源是指国家风险服务(经济和法律类智库机构),遗产基金会和华尔街日报提供的经济自由指数,美国国务院和国际特赦组织提供的人权报告;非代表性来源是指世界银行提供的商业企业环境调查,国际盖洛普提供的人民调查之声和全球竞争力报告(世界经济论坛)。参见:Kaufman, Kraay, Mastruzzi. Governance Matters III: governance indicators for 1996 –2002[R/OL].(2003-06-18)[2013-05-31].http://papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm? abstractid=405841; Kaufanan. Kraay, Mastruzzi. Governance Maters VI [R/OL].(2007-07-11)[2013-05-31]. http://papes. ssrn. com/sol3/papers, cfm? abstractid=999979.

世界银行“治理事务”评估以需求方获得的信息作为评估的基础。对治理事务有需求的主体包括世界银行、国际特赦组织等机构。这些机构通常会按自身特定的法治需求来收集数据。正因为如此,基于这些数据评估出的法治水平之客观性受到一定程度的质疑。另一方面,HIIL报告中提出的更薄法治概念不包括对犯罪的主观感知信息。可见,世界银行的“治理事务”研究也并未完全局限于HIIL报告中界定的薄法治概念,而是使用了特殊的法治界定(包括法官和治安官对腐败的感知信息等的主观感知信息)。

2.世界银行营商环境报告

合同执行效力是评估一国法治水平的重要指数。所以,许多研究者也把营商环境报告视为一种法治指标。世界银行营商环境报告的本意不是为了去评估一国的法治水平高低,而是为了评估特定国家对在全球范围内进行投资的公司的吸引力,特别是评估各国的商业规则和财产权保护对企业(特别是对中小规模企业)的影响。报告会揭示在特定国家设立企业和结束企业经营的难易程度。财产安全和合同执行效力这两项指标是该评估体系的核心内容。 参见:Djankov, Simeon, La Porta, Rafael, Lopez de Silanes, Florencio, shleifer, Andrei. Courts: The Lex Mundi Project[Z/OL]. (2002-07-04)[2013-05-31]. http://siteresources. worldbank. org/INTPUBSERV/Resources/paper_lopez_de_silanes. pdf.具体到评估合同执行力,主要收集了三个基本数据:(1)原告向法院提起诉讼到实际支付所经历的一系列程序;(2)解决争议的时间长度(天数);(3)法庭诉讼费用和律师费用占争议债务的百分比。这些信息主要是从各国专家,包括律师、商业顾问、会计师和政府官员处获得,而不是从法院和其他司法机构的信息库中检索而来。应该说,在信息收集方面,“治理事务研究”和“营商环境研究”的相似之处是:它们都倾向于从需求角度出发收集相关信息。这种基于主观需求进行的评估会使评估结果与各国真正的审判水平和合同执行效力之间产生一定程度的感知差距。

总体看来,这份报告建构在各国司法机构与企业投资环境之间互动关系之上。因为一国的司法若是快速、公正且属于可负担范围内,对企业而言无疑是一种良好的服务环境。反之,腐败的司法必会对企业的公共信托和投资水平产生负面影响。 参见:World Bank. Doing Business 2007: How to Reform[M]. Washington: World Bank Publications, 2006:51.

3.欧洲委员会关于司法效率的研究

作为欧洲理事会活动的一部分,欧洲司法效率委员会周期性地评估欧洲理事会47个成员国法律系统的司法效率。CEPEJ是基于2000年23届欧洲理事会司法部长的部长级会议讨论的结果而建立的。委员会的主要任务是“根据原则,检验不同司法系统取得的结果(司法公正和有效率的法庭程序、制定法和法律职业的角色、司法行政和法庭管理、信息运用和沟通技术)”。参见: CEPEJ. European Judical Systems: Edition 2006 (data 2004)[R]. Strasbourg: Council of Europe, 2006:5.这项工作通过指标体系来评估,而具体的指数是通过收集、分析、界定和评估定量和定性数据后获得的。参见:CEPEJ. European Judical Systems: Facts and Figures (data 2002)[R]. Strasbourg: Council of Europe, 2005:12.2003年7月,6名专家和1名科学家召开专家组会议,标志CEPEJ评估活动开始。会议期间,专家组拟订了关于法律系统的问卷草案。2005年问卷试行办法才正式公布。评估问卷中包括了123个问题,主要是:(1)国家的一般信息;(2)诉诸司法和法院的所有信息;(3)法院功能和司法效率;(4)法院中信息技术的使用;(5)公正审判;(6)公诉人;(7)律师;(8)执行机构和法院判决的执行。应该注意的是,欧洲理事会的CEPEJ问卷不是为评估一国法治水平而设的,主要是为了刺激各国提升司法效率的质量和促进成员国在司法领域内的信息交流而设。

CEPEJ是世界范围内第一个将法律系统的组成和功能归在一个大视野中进行评估的研究成果,与薄的法治概念(狭义法治概念)相吻合。但是,基于欧洲理事会的传统,CEPEJ中许多变量的价值导向参照了欧洲人权公约的内容。另外,与世界银行的两套评估指标不同的是,CEPEJ的数据主要来自供应方(如司法机构、政府机构和法律执业人群)而非需求方。这一点符合HIIL报告的观点,即把法治视为一套机制而不纯粹只是使用者对法律的感受和需求的总和。当然,从供应方获取信息,并不表明CEPEJ问卷中并不测量公众对司法系统的信任水平和主观感受问题。 参见:Pim Albers. How to Measure the Rule of Law: A Comparison of Three Studies[C/DL]. [2013-05-31]. http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/onEnparle/Albers251007. pdf.还有,从2004年第一轮评估到2006年第二份欧洲司法系统报告来看,调查问卷中涉及太多专业术语,且术语存在不够精确难以界定的特点,如“执行机构”、“诉讼程序的持续时间”之类的术语。这导致受访者不断提问,被调查机构不断解释,增加了调查难度,最终也影响了调查的准确性。此外,该测量数据采用了司法部门的预算数据,虽然信息相对可靠,但基于各国统计或登记案件的方式不同,相关信息仍存在一定程度模糊性和难于比较的特性。最后,CEPEJ研究局限于欧盟成员国的法治状况,是一种特定区域的经验。因此,它提出的法治测量标准很难普及,也不容易引起其他地区的兴趣。

(三)从三种法治评估中获得的启发

从以上介绍可得到的启发是:第一,法治评估中法治概念的厚薄程度至关重要。尽管存在程度差异,但三种评估体系都是从“薄”的法治概念出发,依据特定要求和条件设置的。过厚的法治概念容易产生评估困难。太薄的法治概念容易限制评估的意义。第二,数据来源影响评估客观性。三种评估的数据各有侧重,但都有明显盲点。治理事务和营商环境报告的数据都来自需求方,缺乏基于客观数据的体制描述;而CEPEJ研究的数据主要来自供应方,却又缺乏需求方的主观感受维度。第三,法治是非常复杂的现象,任何评估都不可能是全面的。CEPEJ研究和营商环境报告都特别强调司法水平的高低,而治理事务在强调司法的同时还关注与治理相关的其他指数。但不管哪一种评估都是基于“相关性”相关分析(correlation analysis)是研究现象之间是否存在某种依存关系,并对具体有依存关系的现象探讨其相关方向以及相关程度,是研究随机变量之间的相关关系的一种统计方法。相关分析有双变量的相关分析和多变量的相关分析,其中双变量的相关分析是基础。而非“因果性”建构的。毕竟,像法治这样复杂现象是不可能用决定论方式加以概括的。

二、我国法治政府指标体系的建构与特征(一)深圳版法治政府体系的特征

自2004年国务院制定的《全面推进依法行政实施纲要》(以下简称《依法行政纲要》)中提出“经过十年左右坚持不懈的努力,基本实现建设法治政府”目标之后,法治政府建设就已成为中国行政改革的重头戏。但是,“什么是法治政府”一直未获得官方充分解释,而如何衡量是否已建成法治政府也缺乏权威标准。2006年,深圳率先提出一套评估法治政府的指标体系,成为全国“第一个吃螃蟹”的城市。2008年,国务院法制办公室与深圳市人民政府签订《关于推进深圳市加快建设法治政府的合作协议》。这是国务院法制办第一次以协议方式支持地方法治政府建设。2009年1月8日,国务院法制办公室发布国发【2009】3号文件推广“深圳市法治政府建设指标体系”。“深圳版”法治政府体系包括12个大项、44个子项、225个细项。其中12个项目可归类为行政法治的五个方面:人的法治化(工作人员依法行政的观念、能力和编制法治化)、财的法治化(公共财政管理与支出法治化)、物的法治化(机构与职责的法治化)、行为的法治化(立法、决策、审批、处罚、信息公开等行为的法治化)、监督法治化(监督、责任和救济法治化)。总体看来,“深圳版”主要遵循了2004年《依法行政纲要》的论证思路,并未注意到复杂的行政系统是一个组合性整体。系统的整体存在两种类型,即加和性整体和组合性整体。加和性整体是指整体是各个孤立元素的总和。这些元素在孤立状态中的特征,汇集起来,即可获得整体的特征。组合性整体是指同一元素处于整体内部和处于整体外部是不一样。如活人体内的心、肝、肺不同于经过解剖离开人体的心、肝、肺。即组合性整体特征依赖于部分之间特定关系的那些特征。(参见:冯·贝塔朗菲.一般系统论——基础、发展和应用[M].林康义,等,译.北京:清华大学文献出版社,1987.)

近代科学局限于“存在的科学”,因此还原论(Reductionism)还原论是主张把高级运动形式还原为低级运动形式的一种哲学观点。它认为现实生活中的每一种现象都可看成是更低级、更基本的现象的集合体或组成物,因而可以用低级运动形式的规律代替高级运动形式的规律。还原论派生出来的方法论手段就是对研究对象不断进行分析,恢复其最原始的状态,化复杂为简单。十分盛行。随着“演化的科学”在生物学和物理学领域的兴起,科学研究的对象越来越转向复杂系统。系统论认为系统整体和它的组分及组分总和之间的差别,是普遍存在并且具有重大意义的现象。系统科学由此得出一个基本结论:若干事物按照某种方式相互联系而形成系统,就会产生它的组分及组分之和所没有的新性质,即系统质或整体质。[3]这种观念并非只有系统论者倡导。亚里士多德在《形而上学》说过:“整体不等于部分和”(The whole is not the same of its parts)。英国哲学家路易斯(G.H.lewes)于1875年提出整体具有一种“涌现”( emergence,也称“突现”)的性质,而这种性质是不能由其组成部分的性质与规律推出来的东西。亚里士多德称这种性质为“组合方式”,也有称为结构的东西,它是组成部分的行为所不能完全加以确定的。[4]

行政为作为一个系统,应该是组合型整体。当然,任何系统都具有加和式整体性。凡只涉及质量或能量之类的特性,由于物质不灭和能量守恒,整体必定等于部分之和。[5]从法治评估的科学性角度看,组合性整体的相关性以及系统整体具有由它的元素或组分总和起来却不具有的特征才是关注的重点;而简单加权的各个部分,是不能反映复杂的行政系统之基本特征的。

(二)国务院法治政府建设指标体系分析

2010年10月10日,国务院发布《关于加强法治政府建设的意见》(国发【2010】33号)(以下简称《法治政府意见》),提出加强法治政府建设的7项建设内容。随后,我国共有23个省级政府公布了加强法治政府建设的实施意见(至2013年12月)。据不完全统计,有7个省级政府公布了具体考核体系。现已公布的各地法治政府指标建设体系具有如下特征:

1.“法治政府”与“依法行政”尚未形成明显概念区分

法治政府建设指标的基本概念无疑是“法治政府”。但官方对这一概念的内涵并没有进行清晰界定。这与世界范围内现有的法治指标体系都建立在较为清晰的基本概念之上的情况形成了鲜明对比。

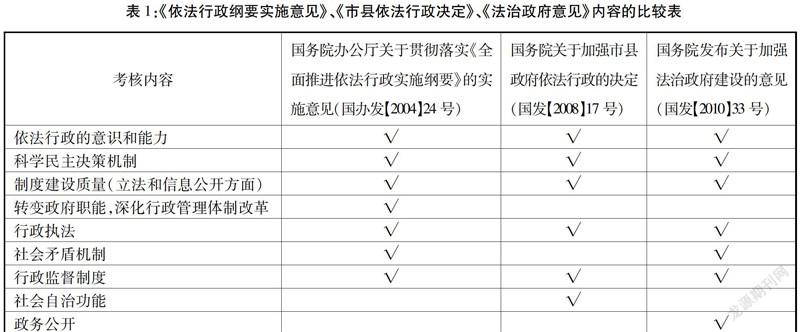

就公布的考核内容来看,各地并未区分开“法治政府”与“依法行政”的内涵。以2010年公布的《湖北省法治政府建设指标体系(试行)》与2013年6月1日实施的《广东省法治政府建设指标体系(试行)》为例,二省的考核内容具有高度的重合性。追根究底,两省的考核指标与《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》(国发【2008】17号)(以下简称《市县依法行政决定》)提出的6项建设如出一辙。而《市县依法行政决定》与《法治政府意见》的内容也有高度重合性。也就是说,2010年公布的国发《法治政府意见》虽未直接照搬深圳版法治政府指标体系的内容,但与《依法行政纲要》、《依法行政纲要实施意见》和《市县依法行政决定》以来的遵循“依法行政”考核思路并无太大差异。两者主要的区别在于依法行政偏重于考核政府部门的立法工作,而法治政府建设注重考核政府部门各项制度的建设。指标已经从注重考核“法”的水平,放到注重考核行政管理机制的运行效果上。表1:《依法行政纲要实施意见》、《市县依法行政决定》、《法治政府意见》内容的比较表考核内容国务院办公厅关于贯彻落实《全面推进依法行政实施纲要》的实施意见(国办发【2004】24号)国务院关于加强市县政府依法行政的决定(国发【各省的指标体系大致遵循了《法治政府意见》的内容,只有个别省在《法治政府意见》的基础增加了一些的新考核维度。比如,《浙江省法治政府建设实施标准》(浙政发【2013】50号)增加了 “透明度”、“公众参与”和“廉洁从政”等考核维度。重庆市区县(自治县)人民政府法治政府建设考核内容评分标准中增加了“行政管理方式转变”的维度。可见,法治政府建设体系中许多指标与法治相关,但本质却归属于宪制领域。政府立法与规范性文件的一致性属于宪制问题,公众参与属于民主问题。宪制虽是维持法治的前提条件,但评估法治时没必要做特别的政治性假设或者尝试。因为将太多分离的要素堆积到一个单一总体概念(a single overarching concept)中会造成评估不能的后果。因此,将指标体系建构在被赋予太多内容的“厚”法治概念之上反而无法使法治水平得到客观的评估。

内容国发【2010】33号湖北省法治政府建设指标体系内容广东省法治政府

建设指标体系的内容依法行政的意识和能力制度建设科学民主决策公正文明执法政务公开行政监督和问责化解社会矛盾纠纷加强组织领导和督促检查行政服务政府职能界定与

机构职责配置依法行政保障法治政府指标比较偏向于考核法律的形式特征。比如《浙江省法治政府建设考核评价体系(试行)》的“制度质量指标”中“规范文件合法性审查率”主要考核规范性文件事先经政府(部门)法制机构合法性审查的数量占发布总量的百分比;上级政府对下级政府(包括所属部门)报送备案或者公众提出异议的规章和规范性文件审查纠错数量等。《广东省法治政府建设指标体系(试行)》中“制度建设”中的量化指标中包括“规章、规范性文件的报备率和报备及时率、规范率均达100%,规范性文件的合法性审查审核率、统一发布率均达100%”的指标。规范性文件的报备率和报备及时率是非常形式化的标准;而规范性文件合法性审查审核率与规范文件的合法性也是二个问题。由此可见,我国法治政府建设仍然停留在依法而治(rule by law)的阶段,主要考核法律规范在制订和实施阶段应达到的最低形式质量标准。换句话说,就是更关注“法”,而非“治”的水平。但是,法治建设中“治”(rule of law)的水平无疑更加重要。理想的法治评估至少应包括两个方面:规则的质量和法律执行的质量。与法律执行相关的变量,如权力分立、司法审查、司法独立、司法问责、检察独立性、公正审判,基本人权等变量都未包括在法治政府指标体系中。尽管司法领域的法治评估与政府领域法治评估的相关性(bivariate correlations)较低,但注重执行的法治评估是无法回避司法影响的。2013年12月31日公开征集意见的《行政诉讼法》修正案草案第14条规定:公民、法人或者其他组织在对具体行政行为提起诉讼时,可以一并请求对该规范性文件进行审查。该修正案若获通过,法治评估应加入这方面的司法变量。

3.评估主要采取内部且定性的数据

法治评估的首要陷阱是难于避免特定视角造成的评估偏见。我国法治政府考核主体多为上级政府或本级人民政府法制部门。为避免行政系统内部考核流于形式,各地都设置了多种考核方式。浙江省法治政府考核评价分为内部评价(占总分值的50%)、专业机构评估(占总分值的35%)和社会满意度测评(占总分值的15%)。广东省法治政府建设每一项内容的量化指标中都包括“社会公众对工作的总体满意度(满意率+基本满意率)达80以上”的考核内容。考核虽然有内外结合方式,但是考核的数据几乎全部来自政府内部。以浙江省公布的法治政府考核数据来源可见,除了“制度质量”中“同级人大对规章和规范性文件质量的评价”的数据来自人大常委会法工委,“矛盾纠纷化解”中的“执行法院生效裁判情况”来自法院,“廉洁从政”中“检察机关对当地贪污贿赂类案件的查处数”来自检察院之外,其他51项数据均来自政府部门。即使部分省级政府将外部机构和公众满意度等主观感知纳入考核内容,也很难摆脱行政机关(供应方)的影响。

另外,我国法治政府体系的评估体系比较简单,常采用多项变量等值加权后的数值。而且这些简单加权多使用定性数据。应该说,定性数据更容易受考核机关工作人员的主观感知或者情绪波动影响。而评估中采用过多的定性数据必然会影响评估的公正性。比如广东省考核“依法行政保障”的量化指标是“政府常务会议、部门办公会议每年听取依法行政工作汇报不少于1次”。 参见:《广东省法治政府建设指标体系(试行)》(广东省人民政府令第184号)第107条。每年听取依法行政工作汇报的次数更多说明领导们是重视依法工作的。这里的定量指标其实是定性的。再如,《重庆市区县(自治县)人民政府法治政府建设考核内容及评份标准》中对所有的考核内容都设置了相应的分数。“完成好”记多少分,“完成不好”扣多少分 参见:《重庆市人民政府关于加快建设法治政府的若干意见》(渝府发(2010)97号)。。而“什么是完成好”和“什么是完成不好”仍然需要考核机关来定性。

因为法治是多维度的,建构一个以制度为面向的法治评估方案必然包含法治概念的内涵、社会传统以及相关变量的配置结构。而这些概念、社会传统以及相关变量之间的配置结构则通过不同的评估编程反映出来。当然,不同的法治编程会带来完全不同评估的结果。我国现有的法治政府考核体系并未体现出这些组分之间的相关性。但是,有一点比较明确,单个审查法治的各个组分比将不必要的内容汇总到一个单一抽象的指标中会更利于评估。而建构一个更好的指标体系,的确需要不断提高指标体系中变量的质量和尽量多地涵盖法治概念中尚未开发演绎出的内容。

当然,没有一个统一的理想公式来测量法治。在有些国家里,独立司法是测量的关键因素,而另一些国家公诉人是法治被维护的关键因素;还有一些国家认为公民社会非常重要。总之,较好的指标体系都努力避免将法治评估简单转换为加权一些毫无关系的组件之平均值,或只作一刀切的主观评价。

三、我国法治政府建设指标体系的改进建议

从全球范围来看,法治评估存在许多陷阱。避免通过评估来考核一国法治水平或许是一个正确的选择。但是,自2004年以来,我国开展的法治政府建设已然让行政机关洞悉到评估是行政改革的便捷路径。党的十八大报告和十八届三中全会报告都提出“到2020年,在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果”的目标。这其中就包括2020年建成法治政府这一宏伟目标。因此,如何改进和完善我国法治政府建设指标体系是当前的迫切任务。而改进和完善的关键是,我们如何才能不带偏见的发展和更新我国现有的法治政府建设指标体系。为了实现这个目标,有必要从以下几个方面对我国法治政府指标体系做出改进:

(一)增加薄的法治概念在指标体系中的权重

综上所述,只有明确了我国法治建设的概念内涵才能生成一张完整的法治列表和一套可操作的考核指标。因为我国的法治政府建设是以法制建设为面向的治理改革,因此完全以薄法治概念取代厚法治概念是不太现实的。毕竟我国法治政府评估是一个通过政治力量推动的改革,终究无法回避善治中诸多政治因素发挥的作用。但加强薄法治概念相关的指数之权重分析仍是可行的。另外,使用更细粒度的变量去评估复杂的法治现象,可以避免出现变量加权后的混乱局面。比如对增加立法和司法机关对法律规范一致性审查的指标,显然有利于评估法律规范性文件的质量。最后,应尽量选择从需求方和供应方获得的客观数据进行评估。在不可能获得客观数据的情况下,也应选择来自务实论据的主观数据。只有建立一套客观有效(validity)、可靠(reliability)、可操作的法治政府评估体系才能获得客观的评估结果。

(二)推动法治评估稳步的由内而外扩展

我国虽然重视政府法治建设,但忽略了法治系统性不容割裂的现实。是否有司法审查这个变量也能更好地说明政府法治建设的意图。因此,建立一套能反映政府法治与司法领域的法治建设关系的二元相关性的评估指标显得十分重要。毕竟不受法治约束的司法也是十分危险的。另外,增加司法领域的法治评估维度也能推动法治政府指标体系外部评估机制的建立。比如增加法院和检察机构两个独立变量,就会增加两个外部观测的指标,也将更多地涵盖与政府法治相关内容的评估。

(三)增强考核和改善的联动机制设计

从表面上看,建构法治政府指标体系的意图在于通过考核促进行政法治的达成。但从具体考核实效来看,各地的指标凸显出重考核轻改进的特征。比如“深圳版”法治政府建设指标体系的结果被用作调整领导班子、选择任用和奖惩领导干部的重要依据[6]。而浙江省指出“领导小组办公室要根据考核评价情况,组织对各设区的市政府和省政府直属各有关单位按考核评价结果分值高低进行排名,开展市、县(市、区)政府和省政府直属各有关单位年度法治政府建设(依法行政)先进单位评选。排名和评选结果则由省政府公布并通报表彰”参见:《浙江省法治政府建设实施标准》(浙政法【2013】50号)。。但是,这种“点名批评”的策略对于排名靠前的部门可起到激励功效。然而,排名落后的政府部门也会采取不宣传方式,来规避排名不利的后果。加之,各地的考核多为内部考核,并未强制规定将指标考核结果向社会公开。因此,考核后切实改革的动力恐怕也无需赘言了。基于此,法治政府建设不能只重考核,还应重视法治考核之后相关机制如何改进的问题。

从深层上看,我国建构法治政府指标体系并非仅仅只为了评估政府的法治水平,更是为了提升社会整体治理水平,包括更好地推动经济发展和维持政治稳定。通过可预测的法治指标促进治理体系的改革和治理能力的提高,能激活经济体在人力资源、实务和股票等方面的投资,诱发市场交易总量增加,增加经济的活跃程度。但是,到底是法治中的哪里因素明显地影响着这些经济变量,仍然需要深入考察。所以,在法治政府指标体系中增加反馈(feedback)环节是一个必然的选择。反馈机制能让行政系统及时接受到系统改进和提高的指令,行政系统就自然会选择恰当的改进方法。ML

参考文献:

[1] Thomas Carothers. The Rule of Law Revival [J] . Foreign Affairs, 1998,77(2):95-106.

[2] Brian Z·Tamanaha. On The Rule Of Law: History,Politics,Theory[M].Cambridge : Cambridge University Press,2004.

[3] 苗东升.系统科学摘要[M].北京:中国人民大学出版社,2006:30.

[4] 颜泽贤,范冬萍,张华夏.系统科学导论——复杂性探索[M].北京:人民出版社,2006:98.

[5] 苗东升.系统科学大学生讲稿[M].北京:中国人民大学出版社,2007:20-21.

[6] 吴兢,胡谋.法治政府指标深圳“试水”[N].人民日报,2009-05-13(13).