越南会安古城的历史沿革与保护利用

林天鹏 张敏

摘 要:会安是越南重要的历史文化名城与旅游胜地之一,在漫长的历史发展过程中积淀了来自中国、日本、法国及本地的多种文化及历史建筑。会安古城于1999年被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录,然而,同中国国内的许多城市一样,会安面临着保护与利用的重重矛盾。从保护范围的区域划分、历史建筑的等级划分,提出适宜的保护利用策略。

关键词:会安古城;历史沿革;保护开发

Abstract:Huian, one of the most famous historic cities and tourist sites in Vietnam, had accumulated diversified architectures and cultures influenced by ancient China, Japan, and France, in the long time history. This article briefly reviews the history of Huian, at same time, introduce its present conservation planning.

Key words: Huian ; history background ; conservation and development

中图分类号: TU98 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2016)-04-78(6)

会安古城,地处越南中部的广南省,大致位于越南漫长的海岸线的中间点(图1)。在占婆王国时期,会安就已是一座重要的港口,名为“大海口”,古代占婆国使节前往中国进行朝拜就是从这里启航。发展到16世纪,会安演变成一个东南亚最重要的贸易交流中心。18世纪,由于越南国王们长期而激烈的权力之争,约束了发展,会安几乎废弃了,港口逐渐淤塞。

古代会安港的发展经历了形成-发展-全盛-衰落四个阶段。在长达一千多年的发展过程中,来自中国、日本、东南亚及欧洲的客商经常出入会安港,他们在这里设置商站、建设住房、开办会所、营建墓园等,从而形成并积累了丰富多彩的建筑与文化。

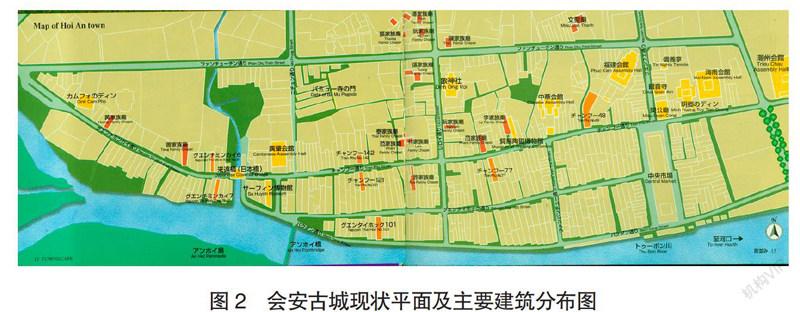

1999年联合国教科文组织将会安古城作为文化遗产,列入世界遗产名录。在其评价中写道:会安在漫长的历史发展中见证了众多文化的交流,来自中国、日本、葡萄牙、荷兰、法国等多国的商船曾在此港口停靠,来自世界各地的商人在此交易、生活,从而形成许多带有文化融合特色的历史建筑群,如中国南部建筑风格、欧式风格以及越南本土风格等等,代表着一种丰富性与多样性的文化特征(图2)。

1 会安古城的历史沿革

早在8-9世纪时,中国、东南亚与阿拉伯地区之间就有贸易活动往来,中国沿着著名的海上丝绸之路,往阿拉伯地区输出陶瓷与铁器;东南亚则向外输出香料与木材,进行频繁的商业贸易。9世纪阿拉伯地区的书籍中就有涉及从越南的中部地区进口沉香木的情形;而在越南会安古镇附近的占岛上,也有9世纪左右的伊斯兰陶器、琉璃片出土,这些均是当时海上贸易的证明。虽然当时会安仅是一个不知名的小渔村,然而这些古代的贸易均为其后来的繁荣作了铺垫。

1.1 朱印船贸易时期的“日本镇”

会安古镇的全盛时期始于16世纪。由于地处越南中部的占婆王国被北部的阮氏王朝所吞并,从16世纪开始,阮朝便开始以会安为据点,积极开展海上对外贸易。而大约在17世纪初,由于大量的日本朱印船在此停泊中转,会安逐渐形成为一处以日本商人临时居住为主的小镇(图3)。最早目击会安的这种景象的是三浦按针,他于1617年记录了当时的日本镇已经约有数百日本人在此处聚集。由于1635年日本德川幕府的锁国政策的颁布,会安的日本镇也开始徐徐衰退。根据已发掘的日本人记录中可以看到,在1695年前后,“仅剩4~5家日本人在此居住,而除此之外均为中国人”,可以了解到后来日本镇的萧条景象。

然而由于年代过于久远,日本人在会安古镇内没有留下太了么遗迹,除了会安周边的水稻田里留下的部分日本人墓地,以及北部五行山地区带有部分日本人姓名的碑文。另外,现存在镇里的桥庙最早是由日本人所建,桥庙为日本镇的入口,因此也被当地人叫作“日本桥”,如今的日本桥经重新翻建,已不再具有日本建筑的风格特点。

1.2 沿海上丝绸之路发展的“中国城”

18世纪后半叶,越南本地西山党发动了大规模的暴乱,会安古镇在战火中受到了严重的破坏,事后因为阮朝的复兴,会安得以重建,从而形成了现在的格局。而中国对外沿海上丝绸之路出口陶瓷、铁器等,从8~9世纪开始就几乎没有中断过。由于日本镇在会安地区的衰退,中国商人开始逐渐增多,于是会安古镇的重建主要得力于中国海外商人,因此形成了一处带有浓厚广东福建色彩的“中国城”(图3)。

相比日本镇,会安的中国城留下了大量的历史建筑,证明此处曾是一个中国人大量聚集的繁荣商埠。而根据当时的文献记载,在最繁荣的时候,约有6000名来自中国的商人在此居住生活。中国商船带来的商品有锦缎、纸张、毛笔、铜器、瓷器、陶器、银器、金币、银锭、铝、铅、硫磺,而从会安则购回胡椒、糖、木材、香料、鱼翅、燕窝、犀牛角、象牙、黄金、蚕丝等当地土特产。后来,随着商品贸易规模的不断扩大,许多中国商人就在会安购买地皮,建筑房屋,作为销售商品和收购货物的场所。会安成为越南最早出现大型华侨聚居点的城市。

如同许多中国本土的城市一样,在这里可以找到大量带有商会籍贯的会馆,现存有五处,即福建会馆、广肇会馆、琼府会馆、潮州会馆和中华会馆,其中福建会馆始建于17世纪后半叶,足见其历史之久远,而其他会馆则在其之后相继建成。由于居住在此处的市民大部分都是华裔,这些会馆往往成为节日庆典的重要场所,即便是到了如今也是如此。除此之外,大量带有中国风格的家族祠堂以及关帝庙仍然保存完好。这些建筑大多建得雄伟壮丽,金碧辉煌,终年香火缭绕(图4)。

1.3 大航海时代的国际港口

自1535年葡萄牙商船在越南中部的岘港登陆后的数百年里,从遥远的欧洲到达此处的商船也是络绎不绝,葡萄牙、荷兰以及后来的法国,都有许多商船曾在会安港口停靠。约20世纪前半叶,越南法属殖民时期,会安古镇在靠近现日本桥地区形成了一些带有浓烈法式殖民风格的建筑群,建筑上的装饰、雕刻等均与欧洲风格类似,此处被称为“法国街区”,是当时东西方文化交流的另一种象征。

而19世纪末开始,由于法国对越南的殖民统治,大型船只停靠的港口由会安向北部港湾条件更好的岘港市转移,作为河口港的会安逐渐走向没落。然而所幸的是,会安虽然经历过多次战乱,但如今仍能较为完整地得以保存,也是件十分难得的事情(图5)。

2 会安古城的保护与开发策略

2.1 保护范围的区域划分

由于会安古城于1999年列于联合国教科文组织世界文化遗产名录,会安的海内外知名度有了很大的提高,顿时成为了一个十分热门的旅游目的地。会安古城也面临着种种因旅游业产生的矛盾,如古城需要较完整的保护,但又亟需新的城区来满足各种旅游接待的需求。为了适应会安古城的历史保护与新建城区的扩展,会安市政府确定了独特的保护方案,将已确定的整个古街区保护范围划为两个子保护区(图6)。

2.1.1 Ⅰ区(红色)——完整风貌保护区

本区域位于整个古街的核心区域,包括保存完好的古街核心地区以及带有历史特征的建筑个体,所有此区域内的建筑必须要按原有风格保存,若需要修缮,必须要依据建筑物原有风貌进行风格复原。

2.1.2 Ⅱ区(黄色与蓝色)——生态环境及景观保护区

Ⅱ区是环绕在Ⅰ区周围的缓冲区,用于保护Ⅰ区现存的历史城镇景观不受到过于现代的城市风格所影响。Ⅱ区内,所有的建筑风格与体量应尽可能接近历史建筑,以便此区域内的建筑形象不会对历史街区产生破坏或影响。Ⅱ区下又划分为Ⅱ-A(黄色)与Ⅱ-B(蓝色)两个区域,各自制定了相应的建筑及环境控制细节,来规范现有城镇新的建设与发展。

游人在进入会安古城的过程中,实际上是一个建筑风格逐渐由现代向传统过渡的过程,不会产生从一个现代化城市直接进入到历史古镇的那种突兀感。而通过核心保护区与缓冲区两个不同层级的划分,也利于古镇环境与外界相协调,使得古镇不再孤立,新城也不显得过于风格迥异。

2.2 历史建筑的等级划分

整个会安古城的建筑众多,为了方便对各个建筑个体采取相应的保护措施,会安古城管理与保护中心(HACMMP,Hoi An Centre for Monuments Management and Preservation)对所有保护范围内的建筑进行等级评定,并依据现存历史特征元素的完整性分为五类,进行了相关的统计(表1)。

通过这样详细的等级评定划分后,一方面,上级政府用于遗产保护的资金能够分配至各个合适的保护点,利于遗迹保护;另一方面,也较好地区分了具有研究价值的建筑与一般的建筑,为游人提供了导向。

2.3 保护责任的共同承担

在会安古城1,254栋建筑之中,929栋为私人所有,由各户独立经营管理;其余的保护工作则由公共机构所承担,其中120栋是集体单位所承担,基本是各类民间组织(如中国福建驻会安公会等)独立负责,而另外的205栋则由国家各级文物保护单位直接承担。

将古城内部建筑采用多种不同的保护模式进行保护,有诸多优点:

2.3.1 减轻政府的财政负担

由于政府所承担的建筑保护部分仅为总体数量的约1/6,投入在整个区域保护的经费可以大大削减,也可适当调整,将更多的经费投入到重点保护的文物个体中去,有利于突出特色历史建筑,更好地保存文化特征。

同时,由于政府文保单位分配到的建筑个体多为特级、一级等风貌较好的建筑,对建筑保护的技术要求也较一般的民用建筑高出许多。政府可以能利用自身优势,吸引来自国际上的经费与技术援助,来协助保护这些重点的建筑单位。从1997至2004年,有多家国际性组织如日本国际合作协会、美国驻越南大使馆等向会安的部分文保项目注入资金,而技术上的支持则主要来自于联合国教科文组织以及日本的昭和女子大学等。

2.3.2 激发城镇的商业活力

与国内许多古镇的管理模式不同,会安的绝大多数民居仍然是私人所有。为了更好地融入旅游业所带来的商业潮流,大部分的民居都进行了适当的改建。临街的店铺将原来航海时代交易的货品换成了适宜旅游者购买的手工艺品,形成多条独具东南亚风格的旅游商业街;靠近日本桥地区临河的若干家民居,将整栋二层小楼改成了餐厅或咖啡吧,通过功能转变的方式将整栋民居较完好地保存。

从1997年至2006年,约有1,125栋私有建筑进行了重建及修缮,而修缮的标准,诸如立面的形式、建筑材料的使用、招牌的大小等等,都是由会安市人民委员会以及会安古城管理与保护中心(HACMMP)等组织联合制定的,所有改建项目必须按照这个标准严格持行。每个改建项目都必须要由房主出示详细的改建计划以及落实改建的预算资金,才能够通过文保部门的申核。同时,考虑到有部分经济困难的房主,政府部门也会为修缮房屋提供一部分的资金补助,但主要适用于表1中属于二级及以上标准的民居。

2.4 传统建筑的功能置换

传统的会安民居,一般底层沿着街面的部分是店铺,天井内部以及二层则是房主居住生活的空间。而为了适应会安古城旅游发展的需要,居住在这些房屋内的居民适当地对建筑使用功能进行了转变,部分居民楼则将整个民居完全改装成了对外营业的餐厅,打通各个房间的隔墙,形成通透的室内空间,以满足商业运作的需要。该部分民居的建筑质量大多属于二级、三级,仅外立面或者建筑装饰带有传统风貌特征,因此内部做出适当改建并不影响整个古镇风貌的保存。这样的改建对于建筑个体保存是有积极意义的,一方面通过建筑物的使用,可以及时地发现房屋破损等情况,以便尽快维修,而商店经营的商业收入又平衡了建筑维护费用的支出,达到一举多得的效果(图7)。

2.5 街区内部的交通管理

会安古城内部是严禁机动车通行的,仅允许步行和自行车通行。与国内大部分的古街管理方式都不同,它并没有围墙将核心的步行区域围起来,而是非常简易地在一些街巷口处设置一些可活动的路障,警示着车辆不得跨越这个界线。而这些路障是可以让自行车自由通行的,甚至古街里还有部分摩托车,但数量不多。因为古街的尺度较大,允许游人使用自行车代步是件很人性化的事情。

路障的可活动性充份考虑到了临时消防的需要,一旦古城内部出现火灾,消防车就可以迅速地从各个巷口直接进入古城核心区域,及时救援。

2.6 旅游景点的门票收取

会安古城的参观游览是没有设置门票的,游人可以直接从外围区域走到核心区参观,然而对部分优秀历史建筑,会安设置了一道通票,2008年时针对外国人每人收取75,000越南盾(约合5美元),对本国游客收取30,000越南盾(约合2美元)。通票的使用范围包括部分寺、庙、祠、会馆、博物馆、历史民居等,其中还包括来远桥景区。

会安古城这种门票管理模式有诸多优点。首先,整个古街不收取门票,而是直接开放给公众,充满着极好的公众参与性。本地居民可以照常在古街区活动,进行日常的商业交易,展示平时的生活,而外来的游人也能从日间到晚间,24小时地享受古城所带来的魅力,不用担心像夜间清场之类的门票限制。其次,局部景点收取门票的方式可以供游人选择性地参观,而管理上也更为方便,收费的费用可用于这些景点的日常维护及建筑维修,在一定情况下平衡财政的支出。

2.7 本地文化的传承延续

古城保护并不是仅仅保护物质上的文化遗产,而是要带着非物质的部分一并保存。会安古城的保护中最成功的一点,在于将当地传统的日常生活完整地保存了下来,而做到这点,则是因为在会安古城大部分的民居属于私人所有,以前居住在这里的居民仍然保留着原来的房屋,他们的日常生活及劳作,都原汁原味地呈现在过往的游人面前。

沿街布满着各种充满传统气息的小店,如食品店、水果摊、手工艺品店等等,虽然部分经营的商品已由日常用品转为旅游纪念品了,然而这种传统的、带有日常生活气息的商业街气氛却仍然不变地向游人所展示,这在许多古街区的保护案例中较为少见。会安古城不仅保存下来了过去的历史建筑,同时也保存下来了传统的居民生活样态,这也是它受到国内外游人的青睐,成为世界最热门旅游目的地之一的一大原因。

2.8 自然与文化的完美结合

会安号称越南的丽江,它之所以成为越南最著名的国际化的旅游地之一,除了保护完好的历史古街外,还有一个重要原因就是其紧邻海滩。自然的演变使会安丧失了货物港口的作用,但泥沙的淤积却为它创造了一条漫长的、碧波荡漾的海滩。每到晚间,海滩上繁星点点。各国游客围坐在一起,在一盏盏汽油灯下,谈笑风生,感受着南中国海吹来的阵阵凉风,那种惬意真是让人终生难忘。

参考文献:

[1]Hoi An centre for Monuments Managements and Preservation.Cultural Tourism and Heritage Management in the World Heritage Site of the Ancient Town of Hoi An Viet Nam [M].Bangkok:UNESCO Bangkok,2008.

[2]World Heritage HOIAN[C].Tokyo:Showa Women's University Institute of International Culture,2000.

责任编辑:于向凤

——基于对口述史料的文献分析