改革开放以来我国二元经济结构的历史演变与发展对策*

赵颖文,吕火明

(1.四川省农业科学院农村发展研究中心,成都 610066;2.西南财经大学中国西部研究中心,成都 610066)

改革开放以来我国二元经济结构的历史演变与发展对策*

赵颖文1,2,吕火明1,2

(1.四川省农业科学院农村发展研究中心,成都610066;2.西南财经大学中国西部研究中心,成都610066)

二元经济现象是我国经济发展进程中表现出的长期特征,随经济形势变化呈多维复杂性,严重阻碍城市与农村协调发展。为此,厘清我国城乡二元经济结构演变规律和转化机理,探究二元经济结构影响因素,对我国统筹城乡发展具有重要意义。采用多种测度指标,从时序和区域两个维度全面剖析我国二元经济结构演化过程、阶段性特征及现状问题。研究结果显示,我国城乡二元经济结构有趋于弱化态势,但二元经济结构转化进程的迟滞性仍显著,结合中国实际情况,建议通过加快农业现代化进程、推动社会制度改革创新、提升城镇化质量内涵及增强区域协同发展等举措推动我国二元经济结构转换。

二元经济;演变历程;结构转换;区域协同;发展对策

一、文献综述

二元经济结构体现了农业和非农产业部门经济的差异程度,是发展中国家经济体系的共有特征。中国作为发展中大国,国民经济二元结构特征尤为突出。从我国二元经济结构成因看,大量研究指出,我国城乡二元经济结构成因为非市场因素而是政策因素。石磊(2005)指出,我国建国初期选择重工业优先发展的工业化战略,并选择非常规的产业结构,一方面奠定我国工业发展基础,另一方面强化我国经济结构二元性。王一鸣等(2006)认为,城乡有别的管理体制、城乡分割的市场体系、城乡分离的工业化模式、实行有别的投入机制等是形成我国城乡二元经济结构的重要原因。

从我国二元经济结构产生影响看,李成贵(1996)认为二元经济结构致使城乡资源配置不均衡,主要反映在交通、教育、水电、网络等基础设施建设和先进技术及人才流动等资源配置不平等上。王检贵(2002)认为,二元经济结构的存在和严重性导致资源配置效率低下,农村市场难以启动,导致经济内需不足。汪小勤(2004)、张藕香(2006)等指出,城乡教育二元结构体制下,城乡人力资本投资的严重不均衡会导致城乡发展长期失衡,进一步强化城乡经济二元性。王国平(2010)认为我国存在三重二元结构矛盾,即城乡二元、城郊二元、城市内二元,城乡负面效应更明显,导致城乡落差加大、城市内利益群体冲突和城郊发展失衡。

鉴于二元经济结构带来的严重危害,从弱化二元经济结构机理角度,厉以宁(2004)认为只有建立逐步改变城乡二元经济结构的体制,促进生产要素和城乡人力顺畅流动,才能改变城乡二元经济结构。高帆(2007)认为,改变二元经济结构的主要思路是促使传统经济逐渐转化为以分工为特征的现代经济,推动现代部门或改造后的农业部门吸纳大量传统农业部门剩余劳动力。刘帅(2014)认为,技术创新对推动二元经济转型具有促进作用,通过技术创新降低生产成本,突破资源环境约束,克服二元经济转型中有效需求不足的制约,平衡城乡发展。庞金波(2015)认为,从农业与非农业生产角度看,可通过城乡互补,实现资源合理配置;从产业结构角度看,可通过资本与劳动力的转移实现三次产业结构转换;从城乡居民收入角度看,可使农民收入结构多元化,发挥城镇对农村的辐射带动作用。

另外,学界还存在“三元论”“四元论”论调。如李克强(1998)在其博士论文《论我国的三元经济结构》中指出,由于农村工业即乡镇企业的蓬勃发展,划分城乡部门须进一步对乡镇企业城乡分解。胡鞍钢认为,随着社会主义市场经济体制的建立与完善,伴随而来的是四元经济社会结构,即农业部门、乡镇企业部门、城镇正规部门、城镇非正规部门并存结构。任保平(2005)提出的“转型双层二元刚性经济结构”与“四元论”内涵大致相同。

通过审视国内学界现有理论观点可见,尽管学术界基于产业或地域差异性,对二元经济有不同界定,但研究者普遍认为城镇发展与乡村转型为主导的二元经济仍是我国经济发展和制度创新的主题。但现有研究很少将我国经济发展中的诸多问题与二元经济结构的演变规律及阶段性特征有机结合。据此,厘清我国城乡二元经济结构演变历程、规律与转化机理,探究城乡二元经济结构影响因素,对促进我国城乡经济协调发展意义重大。

二、二元经济结构指标

发展经济学家在二元经济结构的研究过程中从不同角度提出一些分析指标。如,比较劳动生产率、二元对比系数、城乡居民收入差距、城乡恩格尔系数差等。结合我国实际,本文使用比较劳动生产率、二元对比系数、二元反差系数、产业结构偏离度反映我国二元经济结构的实际情况。

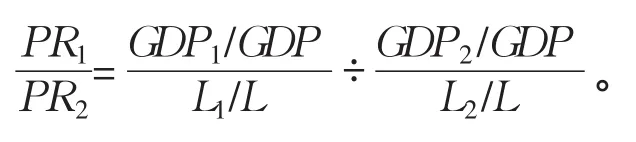

(一)比较劳动生产率

(二)二元对比系数

(三)二元反差系数

(四)产业结构偏离度

三、中国二元经济结构的演化过程

在不同历史时期,中国二元经济结构的演化特征不同,其影响因素也不同。

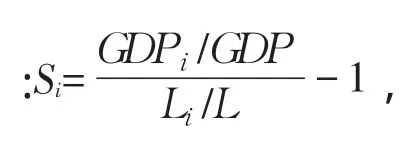

根据国际经验,发展中国家的二元对比系数一般为31%~45%,发达国家一般为52%~86%(倪丹容,2014),从表1可见,中国1978~2014年城乡二元对比系数波动范围是[16.4%,24.7%]。表明尽管改革开放以来中国经济持续快速增长,但全国层面的城乡二元经济结构存在明显“刚性”特征。可将1978~2014年城乡二元经济结构演变过程划分为4个阶段(见图1)。

表1 改革开放以来我国城乡二元经济结构程度测度值

图11978 ~2014年我国城乡二元对比系数与二元反差指数变动趋势

第一阶段(1978~1984年):城乡二元结构改善阶段。改革开放政策为我国农村劳动力的非农化和破解人口对土地的压力提供历史性机遇。这一时期,以不变价计算,农业总产值年均增速达9.4%,农民人均纯收入年均增长17.7%(中国统计年鉴,1985),是农业超常规增长时期,城乡二元经济结构强度趋于弱化。这主要得益于两方面原因:一是农业发展潜力得到巨大释放,从制度变革角度看,农业经营制度中家庭联产承包责任制的实行,使农民自主经营权扩大,利益关系得到进一步调整,农民从事生产经营活动的积极性和主动性增强,促进农业生产效率显著提升。同时,在此期间,按不变价格计算的农业总产值年均增长率和工业总产值年均增长率分别为12.5%和13.0%,这一时期工农业发展速度最接近;二是当农业增长进入常态化后,以乡镇企业为核心的农村非农业发展,继续成为农民收入增长的源泉。1979年中央和国务院提出“社队企业要有一个大发展”,并在税收、信贷等方面给予支持。在此经济社会背景下,农村经济体制的改革和以乡镇企业为核心的农村非农产业发展、城乡隔离体制变化、结构调整与工业化路径的转化,共同促使我国城乡二元经济结构逐步缩小。

第二阶段(1985~1990年):城乡二元结构的固化阶段。这一阶段的改革重心由农村转向城市,农村改革的边际收益不断下降,城乡二元结构出现稳中增强趋势。从1985~1990年,我国城乡二元经济结构保持相对平稳。具体表现为:二元对比系数基本保持在24%左右,二元反差系数从33.96%微降至32.98%。可见,二元对比系数和二元反差系数在这一时期变化不大。一方面,虽这一时期中,我国农业总产值年均增速达14.57%,但同期工业总产值年均增速高达14.82%(中国统计年鉴,1991)。另一方面,乡镇企业增长率边际递减。我国乡镇企业在经历了20世纪80年代“外延扩张性”大发展之后,从80年代后期逐步向“内涵集约型”发展模式转变,转变过程中,诸多因素相互作用,乡镇企业资本对劳动力吸纳力逐渐下降。加上这一时期联产承包责任制对农业生产的激励效应逐年减少,农产品价格走低,各种税费增多,农民负担加重,收入增长受到抑制,城乡差距有进一步扩大态势。

第三阶段(1991~1996年):城乡二元经济结构强度趋于弱化。这一阶段农业剩余劳动力向非农产业转移,推动城乡二元经济结构转化。20世纪90年代初开始,由于城市化速度加快,城市基础设施发展突飞猛进,中国工业化进入新阶段,沿海地区向内地转移产业的步伐加快,沿海与内地工业化、城市化的发展,需大量劳动力,而农村是廉价劳动力主要来源。这一时期,在非农产业迅速发展条件下,农业生产的比较收益持续下降,农民开启了“离土又离乡”的生活模式,但需说明的是,农民外出务工是劳动地点的外延而不是真正的身份置换,因此该时期城乡差距虽有某种缩小迹象,但导致城乡差距的根本性因素未变。

第四阶段(1996~2003年):二元经济结构强化阶段。20世纪90年代中后期以来,我国改革进入攻坚阶段,城乡经济进入全面转型期,经济体制开始全面由计划经济转向市场经济。1996年后,我国城乡经济进入结构调整时期,体制转型与结构调整的双重制度演进,加上亚洲金融危机爆发,对我国城乡经济发展带来较大冲击。国家将工业化重点转向国有企业改造,经济增速下滑促使城市下岗失业人员增多等矛盾日益突出,出于维护社会稳定等诸多方面考虑,宏观调控部门明显加大城市经济扶持力度,各种社会保障制度明显向城市部门倾斜(李小云,2016)。受金融危机影响,我国农产品出口更加困难,农民增收渠道进一步缩小,城乡二元结构进一步增强。从1996~2003年,我国城乡二元经济结构出现加剧趋势,具体表现为:二元对比系数从1996年的24.03%降至2003年的15.21%,二元反差系数相应地从30.81%升至36.30%。

第五阶段(2004年至今):二元经济结构显著改善阶段。2003年以后城乡二元经济社会矛盾引起中央政府高度重视,2003年粮食产量低于1990年,连续多年减产,二元结构依然严重,“三农”问题及缩小城乡发展差距问题引起政府部门高度关注,特别是2004年以来中央连续10余年出台针对农业、农村和农民各种突出问题的一号文件,我国开始强调转变经济发展方式,推动产业结构优化升级,推进新农村建设,加大农业基础设施投入、取消农业税、减免农村义务教育费用等,在很大程度上提高农业产能与农民收入水平,减轻农民负担,一定程度上缓解城乡收入差距的扩大。本阶段农业劳动生产率增速明显快于非农产业劳动生产率,2004~2014年,农业劳动生产率年均增速达15.33%,分别高于二三产业5.05和2.20个百分点。从2004~2014年,我国城乡二元经济结构显著改善,具体表现为,二元对比系数从2004年17.51%升至2014年24.21%,二元反差系数相应地从33.51%明显降至20.30%。

四、中国二元经济结构转换的特征

综上分析可见,尽管我国城乡二元经济结构有趋于弱化的发展态势,但二元经济结构转化滞后性较显著,许多二元经济结构造成的现实困境仍较为突出。

(一)产业结构与就业结构趋于合理化,但一产结构偏差显著

从产业就业弹性看改革开放以来各产业的就业弹性系数(见表2),自20世纪90年代后,农业的产业就业弹性系数基本为负,而二三产业就业弹性基本为正,农业就业长期处于饱和或隐性失业状态,就业吸纳弹性不断下降,对劳动力产生排斥现象,并有加剧趋势。农业主要依靠第二产业和第三产业实现剩余劳动力转移,而第二产业在近年来表现为疲软状态,就业弹性系数出现负值。因此,劳动力就业趋势主要表现向第三产业转移倾向,第三产业在三次产业中对就业的平均吸纳能力最强,表明我国产业就业结构的变化趋势符合配第——克拉克规律和赛尔昆在《工业化和经济增长的比较研究》中的研究结论,与一二产业相比,发展第三产业能吸纳更多劳动力就业,且效果明显大于第二产业和第一产业。

表2 改革开放以来我国三次产业就业弹性指数变动(以1978年为基期)

我国三大产业产值结构与就业结构变动方向基本一致,产业总偏离度整体上呈下降趋势(见表3)。1978年我国三次产业结构偏离度分别为-0.60、1.77和0.96,2014年则分别为-0.69、0.43和0.18。产业总偏离度下降主要由于第二产业和第三产业结构偏离度的降低,但第一产业结构偏离度长期居高不下且始终处于负值水平,说明第一产业就业结构远滞后于产值结构,促使农业剩余劳动力就业问题始终是我国社会与学界关注并致力解决的热点问题。

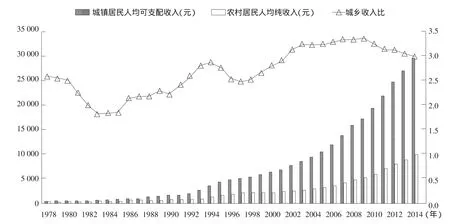

(二)城乡居民收入差距问题突出,农村居民增收渠道相对较窄

目前,我国城乡收入差距水平高于西方国家和绝大多数发展中国家,城乡收入差距问题突出,且在改革开放以来城乡差距总体看来具有不断扩大的趋势,城乡收入差距对整体收入分配不均等的贡献率越来越大。从家庭人均可支配收入分析,农村家庭人均纯收入增长远远滞后于城镇居民人均可支配收入增长。1978~2014年城镇居民人均可支配收入从343.40元增长到29 381.00元,增长了近86倍。而农村家庭人均可支配收入从1978年133.60元增至2013年9 892.00元,增长74倍,远低于城镇居民人均收入增速。从图2中可看出农村与城镇的收入绝对差距明显逐年扩大。对于在城市打工的农村务工人员来说,其承担城市生活成本压力增大,农村居民在城市生活负担承载系数①农村居民城市生活负担承载系数=农村居民人均工资收入/城市居民人均消费支出×100%,反映农村居民承担城市生活成本的能力。仅为20%左右。

表3 改革开放以来中国产业结构、就业结构与结构偏差变动

图21978 ~2014年城乡居民人均可支配收入比较

从城乡居民收入来源构成分析(见表4),考虑到无论是农村居民人均纯收入还是城镇居民总收入,《中国统计年鉴》中居民收入均由四部分构成,即工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入。

表4 2000~2013年中国城镇居民和农村居民收入分来源构成(%)

从收入构成看,城镇居民人均总收入主要来源于工资性收入,如2000~2013年,工资性收入比重均在六成以上;转移性收入也是城镇居民收入的重要来源,长期占据两成以上,并呈递增态势;经营净收入和财产性收入比重相对偏低,但两者比重均表现为上升趋势。农村居民收入主要包括工资性收入和家庭经营性收入,两者比重之和始终保持七成以上,但2013年起,农民工资性收入开始超过家庭经营性收入;相比城镇居民,农村居民转移性收入明显偏低,一定程度上反映来自财政的转移性收入未起到调节收入分配的功能,反而成为城乡居民收入差距扩大的助推器,随着经济由高速增长向中高速转变,财政转移性支付增速也将逐步放缓,中央和落后地区将面临更严峻的财政压力。对于财产性收入而言,城乡居民间差距日益扩大,财产性收入分布不均、结构性矛盾突出的问题严重。城镇居民拥有比农村居民高得多的房产价值、金融资产及耐用消费品价值,而农村居民难以有效盘活承包地、宅基地等土地财产权,加上农村财产评估难且贵、融资手续办理难等问题,使农民财产权变现难度更大。

(三)城乡社会保障水平差异明显,城乡居民福利待遇差别大

近年来,尽管各级政府在破解城乡二元结构方面做出很大努力,但至今为止,在户籍制度、土地管理、劳动就业、公共服务、社会保障、社会治理等诸多领域仍具有较强的“城市偏好性”,强化了城乡二元经济结构。在户籍制度方面,部分地方虽取消农业户口和非农业户口的划分,但不同性质户口上的原有权益并未统一,仍须加以标识区分,城乡户籍一元化改革成效并不显著。在土地管理方面,中国长期实行城乡有别的建设用地使用制度,受现有法律制约,农村集体建设用地无法入市流转,与国有建设用地不同权、不同价,二者处于不平等地位。在社会保障方面,城乡居民社会保障双轨运行、差距较大,如在城乡有别的社会救助制度和政策下,农村社会救助标准和水平普遍低于城市,且缺乏制度化。2014年,全国城市低保平均标准是农村的1.77倍,平均支出水平是农村的2.21倍。对于从包括医疗、卫生、教育等更广泛意义的公共服务而言,城乡间不平衡、不衔接等问题更突出。全国医疗资源近80%在城市,仅20%在农村。城镇居民每千人拥有的卫生技术人员数和床位数从2007年6.44人和4.9张增至2014年9.7人和7.84张,而农村居民每千人所拥有的卫生技术人员和床位数却始终不及城镇居民的1/2(魏后凯,2016)。另外,虽然我国实施新型农村医疗合作制度,并在完善城乡公共卫生管理等方面取得较好成绩,但由于制度缺陷,城镇居民和农村居民的医疗负担也存在明显差异,医疗保健占城镇居民家庭人均现金消费支出占比逐年递减,从2007年6.99%下降至2014年6.22%,而医疗保健在农村居民家庭人均现金消费支出中占比则呈日益增大趋势,从2007年6.52%增至2014年9.16%(朱莉,2016)。城乡间巨大收入差距及农村地区社会公共服务滞后使城市更像抽水机,源源不断地将农村优质生产要素抽取到城市而较少返还。

(四)区域二元经济差异明显,区域平衡发展难度较大

我国区域经济二元化差异很大程度上是宏观政策与区域战略共同作用的结果。林毅夫(1998)曾指出,东西部地区间差距对中国改革开放以来出现的地区差距扩大产生主要影响。中央和地方的投资政策有倾斜,致使东中西部地区及工业、农业两大部门间投资存在不平衡性,导致两部门间及各区域间二元经济结构存在差异。东中西三大地区间产业比较劳动生产率、二元对比系数、二元反差系数存在明显差异,反映了三大区域内部二元经济结构的非均衡性差别,在农业部门和非农产业部门协同发展关系上,总体表现为东部地区优于中部地区优于西部地区。由此可见,缩小二元经济结构的区域差异,并不能全国一盘棋、一蹴而就,需从各区域实际出发,对症下药(见表5)。

表5 全国31个省(区)市农业与非农业部门相对生产率及二元结构程度比较

表5 续

就具体省(区)市看,从比较劳动生产率分析,农业部门相对劳动率方面,上海最低,其指标数值仅为0.15,即1%劳动力在农业部门仅创造出0.15%的产值比重;海南省农业相对劳动生产率最高,数值达0.56。对于非农产业部门相对劳动生产率,贵州省最高,该指标达2.37;北京、上海两市处于较低水平1.04。从二元对比系数看,海南省最高,数值达41.47%,二元结构表现较弱,但海南省产业具有一定特殊性,其农业部门产值比重高达24%,为全国之首,促成其二元性差异较弱的特点(中国统计年鉴,2014);贵州省二元对比系数数值最低,为8.59%,其二元性差异最明显。从二元反差系数看,北京和上海二元反差系数不足5%,说明两地二元经济结构得到有效缓解;而贵州省二元反差系数高达50.38%,二元性十分显著。

五、政策建议

通过对1978~2014年我国城乡二元经济结构和城乡收入差距的实证分析,可见改革开放以来我国经济虽取得巨大发展成就,但社会经济二元特征十分显著,社会经济中存在的诸多矛盾与二元经济结构转化密切相关,如何弱化城乡二元经济结构、统筹城乡发展是现阶段解决我国经济发展问题的关键。鉴于此,提出以下政策建议。

(一)进一步夯实农业基础地位,加快推进农业现代化进程

一是推进农业适度规模经营。以专业化、集约化方向,推进土地合理流转和规模经营,构建以家庭农场为基础、以合作为纽带,各种经营主体互补包容、合作共赢的农业经营体系(李周,2016)。加快农业资本积累,提高农业机械化、水利化、设施化水平,培养一大批种粮大户、养殖大户、特色农业企业,发挥规模效应。二是大力发展现代农业。加快关键技术攻关和适用技术应用,用现代工业理念和科技成果支持农业,提高农业全要素生产率,形成技术替代土地、资本及劳动力的均衡增长新路径。三是加快推进农业产业化发展。通过创新农业组织形式与经营业态,组织分散农民,通过延伸产业链,提升农产品的经济性和商品特性,增加农业综合效益和比较效益,注重拓展农业多功能属性,积极发展休闲农业、观光农业,促进实现农业六次产业化。

(二)加快制度改革创新,破除城乡一体化发展障碍

一是进一步深化户籍制度改革,特别要保障1.6亿存量和未来增量农民工享受同城镇户籍人口均等的服务与福利(倪鹏飞,2013),破除限制农村流动人口进城就业的制度障碍,促进劳动力自由流动和就业机会均等。二是逐步深化土地产权制度改革,建立适应市场经济要求的以农村土地产权制度为核心的一整套制度,包括土地产权制度、土地征用制度、土地管理制度及合理的土地流转制度。合理规划配置农村土地资源,探索建立统一开放、竞争有序的城乡一体化土地市场,有效盘活农村存量建设用地,缓解城镇建设用地扩张对农用地的压力(赵颖文等,2016)。三是要加大城乡社会保障制度改革。全面推进城乡管理体制改革,深化户籍管理、就业、教育、金融、医疗和社会保障等制度改革,坚持以人为本的发展原则,解决农民最关心、最直接、最现实的利益问题。

(三)推进中小城镇建设,有效提升城镇化质量

一是提高中小城镇的积聚效应,将中小城镇作为协调城乡关系的联结点。在协调城乡关系过程中,应引导产业向中小城镇集中,依托产业发展,增强城镇人口和经济聚集功能,促进周边农村劳动力就地就近就业。二是优化中小城镇基础设施、制度和政策环境。制定一整套适合中小城镇城乡结合点发展的制度规范,逐步促使城镇部分二三产业向农村转移,培育农村工业化经济力量,为农民创造更多就业机会,促使中小城镇及农村内部产生经济增长能力。三是积极探索鼓励和允许进城农民在城镇长期置业的政策,引导和实现新的消费增长极,促使农村居民消费心理不断向城镇靠拢和趋同。

(四)注重区域协同发展,构建区际利益平衡机制

一是打通区域间要素流动通道。最大程度发挥不同地区的要素禀赋、规模经济和竞争优势,构建区域间合理竞争与合作关系,促进生产要素在区域间自由流动,促进区域间分工协作、优势互补和共同发展。二是推动区域间公共服务均等化。通过为各地区居民提供均等化的基本公共服务,创造劳动力区际流动条件,按市场经济方式缩小区域间公共服务水平差距。三是健全区域间互助机制。发达地区应要采取对口支援、社会捐助等形式,帮扶欠发达地区,国家应继续在经济政策、资金投入和产业发展等方面,加大对中西部地区支持。四是促进区域发展路径特色化、差异化和多元化。经济新常态下,东部地区应加速推进由要素投入型向创新驱动型经济发展模式的转变,中西部地区须加速过剩产能淘汰进程,加快传统产业改造与升级。

[1]石磊.现代农业政策的范式及范式转换[J].农业现代化研究,2005(4):255-258.

[2]季丽.关于我国城乡二元经济结构问题研究观点综述[J].经济纵横,2006(13):73-75.

[3]李成贵.中国农业发展与农业政策选择[J].中国软科学,1996(10):115-117.

[4]王检贵.劳动与资本双重过剩:宏观经济形势的新概括[J].经济学家,2002(2):45-50.

[5]汪小勤,李金良.教育投资与农业发展关系实证研究[J].中国农村观察,2004(5):44-49,80.

[6]张藕香.我国农村人力资本存量地区差异的成因及对策[J].中国农业大学学报(社会科学版),2006(3):28-34.

[7]王国平.我国三重二元结构探源与治理路径[J].毛泽东邓小平理论研究,2010(5):52-57.

[8]厉以宁.中国城乡二元经济结构改革步伐有望加快[J].当代广西,2004(4):44.

[9]高帆.中国二元经济结构转化:轨迹、特征与效应[J].学习与探索,2007(6):123-130.

[10]刘帅.二元经济转型中技术创新效应分析[D].沈阳:辽宁大学,2014.

[11]庞金波,邓凌霏,师帅.城乡二元经济结构的测定及影响因素分析[J].农业现代化研究,2015(2):213-218.

[12]李克强.论我国经济的三元结构[J].中国社会科学,1991(13):65-82.

[13]胡鞍钢,马伟.现代中国经济社会转型:从二元结构到四元结构(1949—2009)[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2012(1):16-29,159.

[14]任保平.中国转型二元经济结构特征及转化机制[J].求索,2005(9):1-4.

[15]倪丹容.中国二元经济的历史逻辑和结构刚性[J].经济问题探索,2004(3):9-11.

[16]李小云.三农问题的解体,后三农时代的来临[N/OL].[2016-6-22].http://www.chinathinktanks.org.cn/content/detail/id/2989662.

[17]魏后凯.新常态下的中国城乡一体化格局[N].中国经济时报,[2016-6-17](01).

[18]朱莉.2006-2015年城乡居民人均医疗保健支出情况[EB/OL].[2016-5-11].http://bg.qianzhan.com/report/detail/459/160511-b17 af97a.htm.

[19]林毅夫,蔡昉,李周.中国经济转型时期的地区差距分析[J].经济研究,1998(6):5-12.

[20]李周.循序渐进地推进我国农业现代化[J].农林经济管理学报,2016(1):1-4.

[21]倪鹏飞.新型城镇化的基本模式、具体路径与推进对策[J].江海学刊,2013(1):87-94.

[22]赵颖文,吕火明.新型城镇化与农业现代化耦合机理及协调关系[J].首都经济贸易大学学报,2016(3):3-10.

Historical Evolution and Development Countermeasures of Dual Economy in China Since Reform and Opening up

ZHAO Yingwen1,2,LV Huoming1,2

(1.Rural Development Research Center of Sichuan Academy of Agricultural Science,Chengdu 610066,China; 2.West China Economic Research Center of Southwestern University of Finance and Economics,Chengdu 610066,China)

Dual economy is the long-term characteristic of Chinese economy,it presented a multidimensional complexity with the change of economic situation,which hindered the coordinated development of urban and rural areas.In view of this,to clarify the evolution law and transformation mechanism of dual economy,and explore the influence factors of dual economic structure in China which played an important role in balancing urban and rural development.Multi-kinds of measure indicators were used to analyze the evolution process,periodic features and current situation of dual economy in China in terms of temporal and regional dimensions.The research results showed that the dual economic structure tended to be weakened, but the transformation of dual economic structure was still apparently lagging behind.Based on the real condition of China,it was recommended to take actions like speeding up the process of agricultural modernization,promoting reform and innovation of social system,improving the quality of urbanization and enhancing regional collaboration to improve the dual economic structure of China.

dual economy;evolution course;structure transformation;regional collaboration; development countermeasure

F202;F121

A

1674-9189(2016)05-0021-12

*项目来源:中央高校基本科研业务费专项资金资助(JBK1507007);四川省软科学项目(GHKT135002);四川省农业科学院青年基金项目(2014QNJJ-005)。

赵颖文(1985-),女,博士研究生,研究方向:农业与农村经济。

吕火明(1963-),男,教授,博士生导师,研究方向:农业经济管理。