晴隆山顶的脱贫苦思者

岳振

编者按:10月中旬,《人民日报》、新华社、中央电视台等媒体连续多日报道了晴隆县原县委书记姜仕坤的先进事迹,全面、深度呈现了姜仕坤“点亮”二十道拐、带头脱贫攻坚的创新举措,展现了他努力践行“四有县委书记”要求、用满腔赤诚书写为民情怀的感人故事,在全国干部群众中产生强烈反响。为铭记这位“贵州榜样·时代先锋”,继长篇通讯《用生命撑起为民的晴空——追记晴隆县原县委书记姜仕坤(见《当代贵州》周刊2016年第22期)》之后,当代贵州杂志再次推出专题报道,谨以纪念,敬请关注。

明代武举邓子龙花甲之年受命兵驻安南卫时,在安南城外“莫忙亭”题联曰:“为名忙,为利忙,忙里偷闲,且喝一杯茶去;因公苦,因私苦,苦中作乐,再上四两酒来。”

“绝顶现孤城”之安南,便是有“三月未曾晴”之称的晴隆。

400多年后,一位内敛、沉稳、“坐在农民当中看不出是官”的县委书记,不顾“莫忙”之劝,时常捂着疼痛的胸口、瘸着痛风的双腿,“踏破青山路一条”,大步奔走在晴隆山间的脱贫攻坚路途上。“从放牛娃成长为县委书记”,病痛却悄然夺走他46岁的壮年之躯。他生时的“名利公私”,已然成为晴隆这个国家级贫困县一段悲怆的历史回响。

他念兹在兹的二十四道拐旅游开发,已经声名鹊起,惠及一方百姓。2016年深秋,晴隆山下,二十四道拐旁熊熊燃烧的篝火,是晴隆百姓的节日狂欢,更是在纪念这位在晴隆耕耘六载的“农民县委书记”。

姜仕坤,原晴隆县县委书记,因心脏病突发,生命止于2016年4月12日。

雄奇的晴隆山顶,从此再无姜仕坤的身影。

“去买口锅回来,先把年过了”

脱贫攻坚,这个时代重任,时刻考验着贵州各级党员干部。贵州400多万尚未摆脱贫困的百姓,全面小康的路在何方?哪些人能带好这条路?

姜仕坤希望找到这条路、带好这条路。他来到脱贫攻坚的最前线,扎根基层,“把群众的事当成自己的事来办”, 苦思苦战,摸索小康路。

在贫困的晴隆县,姜仕坤曾经面临的严峻现实是,33万多人口中,接近三分之一超过10万人生活在贫困线以下,即使到2015年底,也还有将近8万人没有脱贫。

山高、坡陡、谷深且产业基础薄弱的晴隆,要在2018年实现所有贫困乡镇全部“摘帽”、贫困村全部出列、贫困人口全部脱贫,实现同步全面小康,谈何容易!

说晴隆是贵州脱贫攻坚的一个主战场,显然所言非虚。因此,在晴隆做县委书记,必须具备“巨大勇气和情怀”。

这种“勇气和情怀”,蕴含着夜不能寐的艰辛。在晴隆县委三楼一间大约15平方米的办公室,姜仕坤经常在此烧姜开水泡脚,熬夜苦思发展之策。

人非钢铁之躯。在同事面前,姜仕坤曾吐露过到晴隆工作后的感受:“非常累!”

初到晴隆的姜仕坤,眼见这块土地上令人心痛的“惰性与贫困”,时而苍然哀叹!

特别是轰动一时的“晴隆黄金案”过后,因官商勾结的腐败窝案影响,消极情绪蔓延,晴隆很多干部思发展、谋出路的精气神很差。刚到晴隆工作不久,看到如此情景,心急如焚,姜仕坤私下对同事说了四个字:“真的想哭。”

在领导干部面前,姜仕坤是条硬汉,“想哭”但不会哭。但在群众面前,姜仕坤确实哭过。

据晴隆县委副书记王琴回忆,2010年春节前,姜仕坤被任命为晴隆县代理县长。在大田乡董箐村调研时,所走访人家基本都是家徒四壁,看到一位村民家里除了显眼的半边锅,再没像样的家什,姜仕坤流泪了。含着泪,他从裤兜里摸出两百元钱,递给主人,轻轻地说:“去买口锅回来,先把年过了……”

同样在董箐村,皮肤黝黑、身材瘦小的农村妇女陶金翠,与患有间歇性精神病的丈夫,育有三个儿女,其中一个天生智力低下。“家里五六个人,吃穿都是我一个人管。人家吃白米饭,我们吃苞谷面。”一说起自家的境况,陶金翠泣不成声。

一栋大约50平方米的简陋瓦房,已经维修过多次。昏暗的屋子里,吃饭睡觉同处一室,牛圈与堂屋右侧的住屋相连。这便是陶金翠的家。

姜仕坤遍访贫困户,访到陶金翠家。见到一贫如洗的这家人,姜仕坤甚为震惊。他问瘦小的陶金翠,“你会做点什么活路?会不会养猪?”陶金翠说“会”。

后来,姜仕坤协调扶贫资金,自己也掏了些钱,给陶金翠家买了一头母猪和一头小牛。母猪下崽,卖了3000块钱,这足以让陶金翠一家欣喜。

在精准扶贫中,陶金翠家获得一万多元的房屋修缮款,她们自己也去借了点钱,在老屋的旁边修起一座小平房,共花了四五万元。

不善言辞的陶金翠,说起这些事儿,点头说:“姜书记对我们百姓好!”

姜仕坤清楚,在晴隆,这样的人家,肯定不是少数。他们的出路在哪里?姜仕坤常常陷入沉思。

“这种基础上发展产业、搞扶贫,相当困难。”王琴回忆,姜仕坤常常感叹:“脱贫攻坚,我们任重道远啊!”

“像个兽医”

今天,从晴隆县城前往董箐村,虽然已经全程沥青路,直接通达农户家,但道路依然崎岖。好在村民恋故土,对这一方山水不离不弃,哪怕路途遥远,也要绝地逢生。

曾经的董箐村几乎“与世隔绝”。村委会副主任李安珍,1989年嫁到这里,当时“看到种什么庄稼都难,一年种只够半年吃,一年只赶两次场,年头一次,年尾一次,这日子怎么过?想想就忍不住哭”。

李安珍养过猪、养过牛,但是养殖周期太长,赚不了什么钱。

2011年底,李安珍觉得董箐这个地方适合养羊。她是一个经常读书看报的人,有股闯劲,就带着乡亲一起养羊。来年冬天,她们的羊被冻死许多,损失惨重,李安珍灰心了,准备放弃,便四处打听哪里需要她这样的工人,打算进城打工。

跟着李安珍养羊的邻居们一听说她要走,就找到她,说“你喊我们养羊,你走了我们怎么办”。李安珍进退两难。

这个时候的李安珍,似乎明白了刚开始准备养羊时丈夫的劝诫:“你带头养羊,自己能不能养好还不好说,怕会让大家越养越穷。”

正在此时,村里来了一个人。按李安珍的说法,这个人“像个兽医”,总往羊圈里钻、往羊群中站,羊身上多脏都能用手去摸,还问了李安珍给羊驱虫、免疫之类的一些兽医问题。

“像个兽医”的人问:“养羊有什么困难?”

李安珍回答说:“羊总是生病,损失太大。”

李安珍说不想养羊了,要去城里找工作。“兽医”说“不要放弃,有什么问题我们一起想办法”。

没过多久,这个“兽医”又来了。李安珍说这个地方发展太慢,还是想出去打工。于是,“兽医”给李安珍算起了经济账,认为她在家养羊还是比进城打工划算。

直到不久后第三次到来,李安珍才知道这个“兽医”是县委书记姜仕坤。

第三次来时,他问李安珍:“你的羊卖了没有?”

李安珍说:“没有卖。”

姜仕坤问:“为什么没卖?”

李安珍说:“人家不要。”

姜仕坤问:“人家为什么会不要?”

李安珍说:“我也不知道。”

聊着聊着,姜仕坤来到羊群边,说:“我知道了,你的羊个头太小,不达标。”

李安珍更没了信心,说“还是去打工”, 要搬到城里住。

姜仕坤知道,在这个小山村,李安珍是个文化人,她走了,养羊脱贫的事情就可能半途而废。见李安珍坚持要进城打工,极少生气的姜仕坤急了,用手指着她,大声说:“你不能走!”

缓过神来的姜仕坤,对李安珍说:“你要坚持,要有毅力,你是养羊的带头人、实践者,你走了其他人心里更没底了。有什么问题我们帮助解决,你放心带领大家养羊。”

李安珍很珍惜与姜仕坤这位“像个兽医”的县委书记之间的情谊。如今谈起姜仕坤,李安珍常会呜咽。

她说,姜仕坤知道山上哪些中草药能治羊的什么病。姜仕坤所讲的那些“秘方”,她都会记录下来。

“我会按照姜书记的愿望,把羊养好!”李安珍说。

把姜仕坤当成“兽医”,其实也正确。

2012年、2013年,晴隆的冬天很冷。姜仕坤很关心养羊户如何让羊群过冬,总有人反映说羊被冻死。姜仕坤通过走访发现,羊不是被冻死的,而是被饿死的。

回来后,姜仕坤就召集全县乡镇干部开会,自己就像一个养殖技术员,在台上给大家“上课”,让大家备足羊群过冬的草料,随时注意羊的消化情况。

养羊是姜仕坤的大事业。在姜仕坤的茶几上,摆着一本《羊生产学》。

在扶贫领域著名的“晴隆模式”,便是以养羊为主要途径的脱贫致富之路。

“晴隆模式”起初是一种较为粗放的养殖模式,晴隆县草地中心与农户“产权共享,利润分成”。姜仕坤经过与农户、企业负责人、政府职能部门进行广泛沟通后,认为只有把产权完全下放给农户,才能激发更大的养殖积极性。

于是,便有了现在的“晴隆模式升级版”。其主要内涵有二:一是农户拥有完全产权,县草地中心只提供服务,二是加大技术投入,繁育拥有自主知识产权的“晴隆养”。

晴隆县县长查世海说,在晴隆的许多地方,除了种草养羊,没有别的更好的出路,“姜仕坤书记对这个问题思考颇多,思路也比较成熟”。

“晴隆羊,领头羊。”在沙子镇三合村,“晴隆羊繁育中心”规模甚大,从门前向外望去,养羊的皇竹草郁郁葱葱。

附近村民蒋丽一家四口,以前住的是破瓦房,家庭年均收入只有5000元左右,是晴隆县精准脱贫帮扶对象。而今靠种植皇竹草、薏仁米,收成好的话,一年收入三四万元。蒋丽一家逐渐接近了“产业脱贫”目标。

“晴隆羊繁育中心”是姜仕坤倾注大量心血的地方,中心工作人员都说,“姜书记是半个羊专家”,经常在此与工作人员探讨技术问题。姜仕坤希望从这里牵出去的“晴隆羊”,能为贫困百姓闯出一条长久的致富之路。

“把二十四道拐推出去”

按姜仕坤的设想,晴隆要想尽早实现脱贫目标,旅游产业必须搞起来。

“贫困县搞旅游,困难非常大。”姜仕坤很清楚自己面临的各种障碍和困境,其中包括本县干部的反对意见。

姜仕坤没有因为有领导干部反对大搞旅游业而拍桌子。他以内敛温和的待人之道,以及一贯坚定务实的工作作风,开始谋划如何用一个“切实有效的活动来统一思想”。

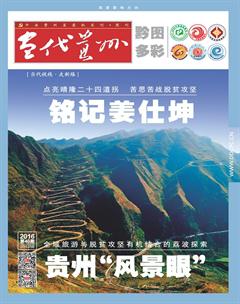

不止一次,姜仕坤站在晴隆山顶,久久注视着二十四道拐;也不止在一次会议上,坚决强调“要站在更高层面,把二十四道拐推出去”。

作为二战期间滇缅公路的关键路段,晴隆二十四道拐早已名扬天下。但这段“历史的弯道”,很久以来并未对当地百姓的生活质量提升产生实质性影响。姜仕坤认定,二十四道拐景点必须深度开发,“旅游业是老百姓脱贫致富的主攻方向”。

晴隆县委常委、副县长付明勇说,在旅游业培育上,姜仕坤真是“费尽心机、想尽办法”。

为了研究二十四道拐的旅游推广,姜仕坤对其了解可谓细致入微。在一次旅游分析会上,他向参会领导干部提问:“你们有谁知道‘美军墙‘公鸡坟在第几拐?”这个问题难住了几乎所有参会者,仅一位参会干部正确答出。

曾引起广泛关注的电视剧《二十四道拐》,背后的“主推手”就是姜仕坤。他希望《二十四道拐》能够“让更多人更长久地记住晴隆抗战史,更有效地传承、传播晴隆历史文化,为旅游业发展打下坚实基础”。

姜仕坤的目标,是把以二十四道拐为引领的文化资源,塑造成“国际化”旅游品牌,把二十四道拐打造为“二战遗址公园”。了解姜仕坤的同事说,这是他的“大手笔”。

而今,根据姜仕坤的设想,在晴隆山顶,一座集历史文化展示、体验、观景等功能为一体的观光台迎风而起。山下,“史迪威小镇”的异域风格甚是夺目,在此举办的汽车拉力赛以及各种民族文化活动,吸引着来自世界各地的观光者。

2015年国庆节,二十四道拐车流如织、游人爆满。付明勇在现场拍照发给姜仕坤,姜仕坤回复说:“只要把晴隆旅游搞起来,再苦再累也值得。”

2016年五一小长假期,晴隆二十四道拐景区接待游客16.7万人次;国庆节期间,二十四道拐景区接待游客22万人次,旅游收入过亿元。

负责二十四道拐景区开发运营的巅峰集团副总经理陈永益回忆,姜仕坤曾对他讲,二十四道拐景区开发的一切问题,都可以在他这个县委书记面前解决。“晴隆的旅游,没有姜仕坤的努力,不可能‘一夜成名。”

发展旅游业,城市必须整洁干净,这是形象问题。姜仕坤刚到晴隆时,便找来城建局局长姜文新“开小会”。姜仕坤说,现在这个晴隆县城又乱又脏又小,要下决心把城市建设搞起来。

在晴隆县委县政府院子里,找不到一间能容纳二三百人的会议室,为了与数量众多的拆迁户商讨拆迁安置事宜,最后在县武装部食堂里,临时布置会场。会场没有布置主席台,姜仕坤坐在人群中,和大家慢慢商讨补偿、安置等各种细节问题。

让姜文新记忆犹新的是,姜仕坤要求拆迁安置方案必须让群众满意,拆迁户拆迁后不能负债,否则拆迁方案不予批准,“他把自己当成一名拆迁户了”。

初到晴隆的姜仕坤,誓言“五年之内要让晴隆城市面貌打个翻身仗”。而今,姜仕坤的誓言基本变成现实。尽管县城街道依然较窄,但干净整洁、秩序井然,一座新城正在建设当中,拔地而起的新高楼,昭示着这个山区小县城未来的方向。

离新城不远的地方,晴隆“民族风情街”初见雏形。这里的商户,大多都是附近村庄的拆迁户。李国良是附近五里村农民,通过土地置换,他得到了“民族风情街”黄金地段大约150平方米的一块地,盖起了三层小洋楼。

李国良是最早在“民族风情街”建房子的拆迁户。而今,他们三兄弟都搬进来了,都成了城里人,房子紧紧挨着。他们的房子,都经过统一规划,门面用于出租,预计每年租金将近3万元,等到这个地方的旅游业发展起来了,租金还有上涨空间。

姜仕坤曾经讲过,晴隆必须围绕二十四道拐“玩车子”、围绕“晴隆模式”养羊子、围绕茶马古道玩茶子。道理不深奥,却是姜仕坤在晴隆奋战的思考所得。对亟需创新发展思路的晴隆来说,“三个围绕”弥足珍贵。

“不给老百姓办实事,将来会后悔的”

长流乡,晴隆县最偏远的乡镇,离晴隆县城100多公里。早前,这里的干部“只需要维护社会稳定,谈不上有什么发展思路”。

长流一位乡干部,十年没去过晴隆县城。在这里,“一年能见到三位处级干部,就已经很幸运了”。人们常说,长流的干部,“从星期一睡到星期五就行”。

太偏远太穷,很多干部不愿去。

长流乡党委书记李秀松,原是晴隆县委办副主任,是姜仕坤的得力助手。姜仕坤希望李秀松去长流,把长流从贫困泥潭中拉出来。

对那个“很多干部把惰性当常态”的地方,李秀松当初也不情愿去。带着几分忧虑,他还是把这个责任顶了起来,调任长流乡党委书记。

既然来了,就不能辜负组织的重托,不能让姜书记失望。李秀松记住了姜仕坤的嘱咐:只要把干部激情点燃了,就有信心打一场脱贫翻身仗。

姜仕坤并没有把长流的事情丢给李秀松就不管了。为了鼓舞长流干部群众的士气,只要在工作上有亮点,姜仕坤就会在各种场合给予表扬。

“我知道姜书记的良苦用心,他希望长流不要再被当成可有可无的地方。”李秀松说。

脱贫需要产业,这是李秀松关心的问题,更是姜仕坤时刻不忘的事情。“我也是农民的儿子,我们做产业,一定要对得起自己的良心,对得起老百姓,不能搞空架子。”姜仕坤总是站在农民的角度思考问题。

贫困户家里几口人、养了牛还是养了羊、牛羊吃的草量有多大差别、对农户收入的影响有多大,姜仕坤都细细掌握。

李秀松说,在姜仕坤口中,“没有大而不当的大套话、大道理,都是如何谋发展的大实话、方法论”。他常常要忍着痛风引发的剧痛,步行一两个小时,进村走访调研。

因为有丰富的基层工作经验,姜仕坤也算见多识广,对一些骗取政府资金和农民钱财的的所谓“产业”十分警惕。在听说长流乡要与一位“大老板”联合大规模种植辣木后,姜仕坤仔细询问了相关情况,并提醒李秀松,一定要搞清楚这个“老板”的意图,搞清楚他仅仅是来出售苗木的,还是真心实意谋产业长远发展的,不要让老百姓失望,对党和政府失去信心。

“这种决策方式,来源于姜书记丰富的基层工作经验,他知道有很多所谓老板,就是想短期利益,拿到钱就走人。”李秀松说。

在脱贫攻坚中,姜仕坤不盲目、不跟风。他经常晚上打电话给李秀松,商讨决策的科学性、可行性以及探讨老百姓能否从中获得实际利益。

2015年,在晴隆县对乡镇第三、四季度党建约谈考评中,长流乡综合排名连续位列最后一名。刚到长流不久的李秀松,没有因为是“从县委办下到乡镇”的一把手,就得到偏袒,同样被“召回管理”,并被责令在全县干部大会上作表态发言,要把长流的工作抓上去。

“如果不给老百姓办点实事,将来你会后悔的。”姜仕坤对李秀松说。

这也是姜仕坤对全县干部的要求。在一次全县组织工作会议上,姜仕坤说:“干部干部就是要先干一步,干部只有干事,人生才有价值。而现在我们有的干部存在懒散慢浮拖等消极应付的思想,这就错过了干事创业的最好时机,如果再过十年二十年那时都快退休了,想干事都没有机会了。”

姜仕坤考虑到晴隆干部多年来地处偏远深山,思想观念、视野等容易受阻,2015年,分两批组派干部到清华大学和苏州干部培训基地学习。

“我这几天确实太累了”

在姜仕坤的日常工作中,扶贫是一以贯之的关键词。他生长在农村,长期工作在基层,很清楚底层百姓的所思所虑,在他内心深处,帮助老百姓脱贫致富,是一份真诚的责任。

“不把老百姓的事情放在心上,就不会有强烈的责任感,就不能在其位谋其政。实际上家里已经习惯了姜书记经常不回家。千千万万的基层干部都在这样干。姜仕坤同志是基层干部的一个缩影。”查世海动情地说。

2012年刚任县长时,有一次姜仕坤去花贡镇大寨村调研,行至途中,天降大雨,道路泥泞,车上不了山。姜仕坤下车挽起裤管就往前走。因为他个子大,步子迈得也大,随行同事总是跟不上。

跟他一起下乡的年轻干部,经常累得气喘吁吁。姜仕坤说:“年轻人,加强锻炼啊!”

姜仕坤患有比较严重的痛风,常常疼得走不稳路。晴隆肥姑素盐菜厂总经理王世莉清楚地记得,有一次她去与姜仕坤商讨“特惠贷”的事情,发现姜仕坤走路一瘸一拐,就问:“书记,你怎么了?”姜仕坤若无其事地说:“哎,痛风犯了,没办法。”

正是对工作的尽职尽责,以及对自己身体这样的“若无其事”,让王世莉越发对姜仕坤敬重有加。

王世莉的工厂厂房刚开始建造时,姜仕坤看了施工现场,就问:“王世莉,你很有钱啊?”王世莉说“没有”,“那你为什么要这么建?”姜仕坤问。

刚从黔西南州建设局调到晴隆的姜仕坤,一眼就看出王世莉工厂厂房从设计到施工都存在极大浪费。姜仕坤认为,做企业,钱还是应该用在刀刃上。并非只是说说,他迅速找来两位专家,为王世莉的工厂重新设计施工方案。仅此一项,就为王世莉的企业节约成本300多万元。

“我们作为草根企业,没有多少钱去投资,政府的扶持很重要。姜书记为我的工厂付出了很大心血。”王世莉说,姜仕坤很严肃地告诉她:“你要去闯市场,市场起来了,我们的群众脱贫才有希望。”

姜仕坤说:“王世莉,我告诉你,我扶植的不是你,是你背后的那些老百姓。”

而今,王世莉的盐菜厂已带动400多户贫困户就业增收。

姜仕坤在开会时,时常会显得非常疲惫,扛不住了就捂着胸口进到洗手间。一同开会的其他同事问他有什么不舒服,他说“没事儿,洗洗脸就好了”。

2016年4月9日,付明勇和姜仕坤一道,与一个旅游策划团队商讨方案。姜仕坤在会上表现出明显的倦意。散会后,付明勇问:“书记,你是对这个方案不满意,还是身体不舒服?”

姜仕坤可能并没有意识到自己病情的恶化。他没有正面回答付明勇,只说:“明勇,我这几天确实太累了!”

没想到,这一次,竟成为付明勇与姜仕坤的最后一次会面对话。

晴隆县委常委、县人武部政委崔战鹏说,晴隆县没有民兵训练基地,他想找一块30亩的地,把这个基地建起来。2016年县“两会”结束后,他向姜仕坤请假回家探亲,姜仕坤说:“你回来后,我们去看民兵训练基地那块地,我已经看好了。”但是在崔战鹏休假快要结束时,却接到姜仕坤去世的噩耗。

“这块地在哪里?只有姜书记知道,他把这个秘密也带走了。”崔战鹏说,他失去了一位“好书记、好班长、好兄长”。

苦思苦战成常态的姜仕坤,并不是一个全无生活乐趣的人。他会给同事推荐电视剧《北平无战事》,说其中的道理对公务员很有价值;也会推荐身边工作人员读读《一切都是最好的安排》;也会讲马云、马化腾等企业家的故事;因为痛风,他会和患有相同疾病的同事分享治疗心得。

“哥哥其实是一个很普通的人”

骨肉连心。谈起哥哥,弟弟姜仕学忍不住流泪。

姜仕坤要到晴隆工作前,叫来在黔西南州公安局工作的弟弟姜仕学,到家里一起吃了一顿饭。姜仕坤边吃边说:“你知道我为什么喊你来吃饭不?”姜仕学明白,哥哥的意思,是让他这个做弟弟的要保持平常心,不要因为哥哥工作变动有什么非分之想。

这顿饭,让姜仕学铭记在心。哥哥在晴隆工作期间,他很少来晴隆。直到来为姜仕坤料理后事,姜仕学才逐渐晴隆的认识一些领导干部。

“哥哥其实是一个很普通的人,普通到我看不出一点县长县委书记的影子,他只是一位兄长,他的所作所为,也很普通,大家给了他这么高的赞誉,是我们这个家庭的荣耀。”姜仕学说。

姜仕坤的母亲身体不好,但总在地里干农活。姜仕坤经常劝她“不要那么辛苦了”!

“但奶奶说,我现在还可以动得了,种点庄稼,养几只鸡,喂头猪,有点收入,也可以减轻点儿你的负担。”在姜仕坤女儿田姗灵记忆里,常常是“父亲劝说不动奶奶,只好顺应奶奶”。

田姗灵清楚地记得父亲与奶奶的最后一次通话:“4月10日下午,爸爸再次拨打奶奶的电话,劝说奶奶少种点庄稼,并告诉奶奶,他要到广州出差。想不到,这竟然成了他与奶奶最后的通话!”

在田姗灵眼里,父亲姜仕坤“是一个有孝心的人,是一个性格温和的人,是一个意志坚强的人,是一个善于学习的人,是一个坚持原则的人,是一个敢于担当的人。”

据田姗灵回忆,2014年5月,她爷爷身体出了状况,医生建议必须做手术,但爷爷害怕上手术台,不答应做手术,迫不得已,姜仕坤只有在安排好工作后利用周末前往昆明,动员老人动手术。

“后来,听妈妈说起她到晴隆等爸爸一起前往昆明的过程,我心疼得掉泪。”

那段时间,姜仕坤痛风病发,脚不能完全落地。开会时,他只能斜靠扶手,把脚搭在沙发上。田姗灵说:“这实在不礼貌,但参会的各位领导给予了理解,会议一直开到凌晨两点。”

田姗灵回忆说:“因为痛风,一个晚上都难以入睡,第二天早上,爸爸才叫驾驶员朱叔叔给他煮了一大碗面条。他把面条吃得干干净净。爸爸稍微休息后,吃了速效止痛药,下午匆忙赶往昆明。怕爷爷看出他生病,爸爸只好硬撑,但还是一瘸一拐的,只好对爷爷说,他在上楼时不小心把脚崴了。好说歹说,劝说了4个小时,爷爷终于答应做手术。”

“没陪爷爷多长时间,爸爸又接到电话,有上级部门到晴隆县检查工作。”田姗灵回忆说,“爸爸只好依依不舍辞别爷爷,不善表达的爷爷看着我爸爸的背影,又把他喊回来说:‘老二,你要注意身体啊!说完,爷爷哭了,爸爸也哭了!”

“去年,妈妈旧病复发住院,爸爸工作太忙,没多少时间陪伴照顾。”田姗灵记得,在一个星期天,一家人好不容易在医院相聚,她下午就要回学校,很希望父亲陪她去逛街买东西,和他聊会儿天。但是,姜仕坤却很为难,他对田姗灵说:“我多陪你妈妈一会儿,你自己去买吧。”

2015年,田姗灵要参加高考。考前几天,紧张的氛围和高强度的压力,让她“感到慌张无措”。

高考前,姜仕坤特意打电话告诉田姗灵,他主持召开了晴隆县高考调度会。

姜仕坤对田姗灵说,想到这些即将参加高考的孩子,就如同看到自己女儿一样,他希望这些孩子能有公平的机会去拼搏,去竞争,去奋斗,要尽最大努力为他们的高考创造最好的环境。

“爸爸说这也是他对我的期望,好好珍惜自己所拥有的机会,相信我一定可以达成自己的理想。”田姗灵说。

田姗灵说:“我和妈妈想念爸爸却很久不能见面的时候,就打开电视,看看新闻里有没有关于爸爸的报道。”

“他一路走来,走得辛苦,走得坦然。”田姗灵如此评价父亲的离去。

“你是谁,为了谁,我的战友你何时回;你是谁,为了谁,我的兄弟姐妹不流泪。”2016年深秋,在姜仕坤去过多次的董箐村,这首歌不时会从村民的音响里飘出来,回荡在湛蓝的天空下。