皇帝曾为重庆留墨

◇ 文|本刊记者 董 茜 图|冉 文 苏 思

皇帝曾为重庆留墨

An Emperor Once Wrote Some about Chongqing

◇ 文|本刊记者 董 茜 图|冉 文 苏 思

保护文脉,传承文化,长江经济带上的重庆再次迎风起航时,巴渝文化的传承与保护被提到了新的高度。

如何留住城市历史文化记忆、向全世界讲述重庆最悠久的故事、留下重庆永久的文化印记?

2016年盛夏,《巴渝文库》长达5年的收集与整理工作进入尾声。操刀文史审查的历史文化学者蓝锡麟感慨,舀一瓢巴渝江水,里边满是文化。

在《巴渝文库》史料的收集整理过程中,在浩瀚的历史文化里,专家们发现了一个小小的“秘密”——梁简文帝曾以《蜀道难》为题,描写过重庆。

在历史里找寻巴渝文化的根

如果要在一天内饱览巴渝文化、寻找巴山渝水间的文化脉络,许多人第一时间会想到三峡博物馆。博物馆大门正厅,耸立的“乌杨阙”精美而庄严。在这件国宝级的文物面前,蓝锡麟多次驻足端详,只为寻找出属于重庆独有的历史文化脉络。

在百多公里外的忠县,由乌杨汉阙牵引而出的历史文化古迹,撒落在长江沿岸。白帝城、石宝寨等等经历多年的文化提炼,如今已经是重庆非去不可的几大著名景点之一。“重庆对历史文化的传承与保护越来越重视,各个区县也更加注重区域内的历史文化挖掘,让过去沉寂的历史,再次吸引无数喜欢听故事的人前来,了解重庆这方水土的过去。”不久前,蓝锡麟前往忠县参与历史文化传承专题会议,他说看得出来当地对历史的挖掘更加渴盼。“如何挖掘更有深意的历史文化?采取何种方式加以传承和保护?不仅仅是忠县,主城乃至各个区县都想方设法,为自己找寻厚重的历史脉络。”

“为什么大家会如此重视?关键在于深厚的历史积淀能留住人心。”说这话时,蓝锡麟想起了一次在白公祠的经历。

依山而建的白公祠,虽有绝佳的风景,但来到此地的游客,绝不满足于眼前的美景。一名游客的小孩非常好问,总是缠着大人要听故事。为满足孩子的好奇心,这位游客缠着讲解员讲白居易的故事。但讲到细节,故事戛然而止。隔靴搔痒的点滴故事,显然满足不了游客的胃口。“很多人来这里看到这么多名人留下字帖与诗句,但是关于历史的沿袭问题,往往游客也不得而知。”蓝锡麟说,从主城到丰都、忠县、云阳、奉节,他一路走下来,都遇到相同的问题,那就是我们巴渝文化的根从何而来。

这是蓝锡麟的感受:各区县都在尽力修复遗址古迹,但实体有了,文化底蕴却没有灌进去。“就像是端了一个酒杯,杯里却没有美酒。”蓝锡麟说,巴渝文化的文脉,就从这“乌杨阙”上去找。

长江经济带中的重庆区域,最早文脉传承离不开历史上的军事文化发展脉络。作为重庆的重要支系河流,乌江承载了最早的重庆军事文化演化。过去的川江滩险,重庆最初的城市建造者张仪,就是秦灭蜀而来。那时秦军就是通过乌江用兵攻占蜀地,由此开启了巴渝三国文化的历史源头。随着军事文化的沿袭,生产力进步为造船带来的巨大变革,才有了东汉初年借长江黄金水道用兵、三国刘备入巴蜀、东晋灭吴、楼船下江东等等事实。

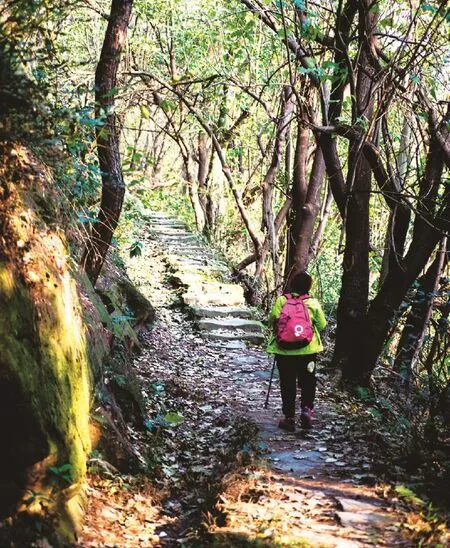

军事文化的沿袭,留下了张仪造城的痕迹、北碚的张飞古道、江州都督驻地等等。然而,由于缺乏系统的历史梳理,一些历史文化古迹在岁月更迭中消失殆尽,却又难以通过再次挖掘与修复让其重见天日。蓝锡麟为之可惜的同时,长达5年多的《巴渝文库》编撰终于接近尾声。

张飞古道 图片来源 /东方IC

摸清巴渝文化的家底

其实,人们对历史的记载从未停止。

不过蓝锡麟有不同的理解:“缺乏历史的梳理,仅靠区县单打独斗对遗迹的修复与还原,只是简单意义上的重建,没有生命力。”他发现,由于对历史的挖掘与考证不够,区县简单依托文化历史打造的旅游目的地,显得单薄,缺乏文化的厚重,留不住人心。问题的关键还在于人们对文化的传承与保护,没有形成体系。于是,长久以来,所谓历史解读,所谓区域性的历史挖掘,都成了自说自话,“我们要解决最关键的问题,就是历史的可考从何而来。”

令人欣慰的是,随着重庆有史以来最全面的大型历史文化丛书《巴渝文库》编撰完成,问题可望得到解决。《巴渝文库》收录的文献资料,最早可追溯到秦时的《巴郡志》。古籍中重庆城的发端,被锁定在江北一带。描写重庆风土人情的最早单篇作品,也被锁定在了西汉,所收录的《巫山高》《咏樵黄诗》《巴郡人为吴咨歌》《刺巴郡郡守诗》,就是出自这个时代。通过对《巴渝文库》史料的收集整理,专家们甚至发现最早写重庆的皇帝,是梁简文帝。简文帝擅长文学,被同样擅长文学的父亲梁武帝叹为“曹植”。其作品为两首《蜀道难》,写的也是巫山,早于李白的《蜀道难》。

“历史的传承中,我们获得更多的发现,传承与保护才会更具意义。”蓝锡麟说,《巴渝文库》的编撰确实是一项巨大的工程。通过编撰收录,《巴渝文库》囊括了500种书,单篇作品达5万多件,其中概括重庆3000多年来有文字记载历史,同时也是重庆有史以来最全面的文献著作。这项工作并不轻松,为了寻得某一个历史时期的文字作品,收录范围不限于重庆,几乎全国的博物馆,收录人员都跑过。“哪怕是寥寥几句关于重庆的历史典故,编撰人员都花费了不少苦心。”蓝锡麟说,《巴渝文库》编撰完毕后,接下来就是对历朝历代历史纵深的研究。这就好比是挖井,文库指明了方向,就要依靠专家竖向的挖掘与研究。“至于为什么要这样做,很明了,只有摸清了重庆历史文化的家底,我们才能谈得上更好的传承与保护。”

奉节依斗门,取杜甫“夔府孤城落日斜,每依北斗望京华”诗意而得名。后因三峡大坝蓄水,被整体搬迁复建于此。

草堂上的“生意经”

作为历史文化研究者,蓝锡麟也赞同这样的观点:文化的研究不与经济社会发展挂钩,传承就是流于纸面的东西。“比如说我们重庆,为什么把文化传承与经济发展提到相同的位置,那就是历史文化既要传承更要很好利用。”为了印证自己的说法,蓝锡麟拿成都的杜甫草堂打了个比方。“为什么成都的杜甫草堂名声这样大,就连外宾来中国都要去哪里?为什么就靠打个草堂牌,成都杜甫草堂这个区域的旅游收益现在那么红火?”

让“文化牌”打得更加好看,这是蓝锡麟的观点。

其实,重庆也有杜甫草堂,可又有多少人知道它就在奉节?说起奉节,人们知道最多的就是有传奇故事的白帝城,果香四溢的万亩柑橘。回看历史,杜甫颠沛流离的一生中,奉节的经历是其他地方无法取代的。55岁的杜甫告别成都草堂后,从水路由云安(今重庆云阳)抵达夔州(今重庆奉节),一年零10个月时间,杜甫在夔州创作了430首诗,占他一生1400多首诗歌的近1/3。在这里,杜甫写下了著名的《秋兴八首》《八阵图》《古柏行》《诸葛庙》《武侯庙》等流传千古的诗篇,其数量与艺术水平都达到了杜诗的巅峰。

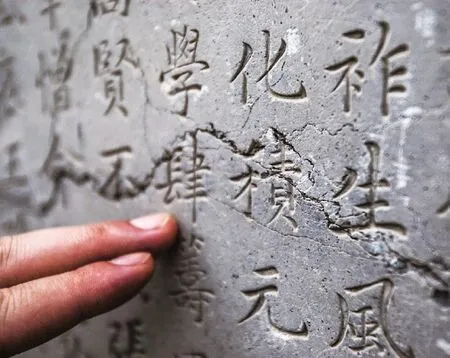

奉节县草堂中学,东屯祠仅存的残碑裂纹纵横。

然而,曾与成都草堂齐名的夔州草堂,现已仅剩一块位于草堂中心的东屯祠残碑。这块由安徽巡抚冯煦于清光绪三十四年所撰的石碑,题为《重建杜工部瀼西草堂记》,碑文记载:虽历朝历代几经战火,但祭祀杜甫香火绵绵不绝,诗圣家国忧思,千载之下仍激荡回响。

“在《巴渝文库》的收录中,我们发现杜甫有描写柑橘的诗歌四五首。”蓝锡麟清晰记得,其中一首叫《柑》。

“为什么不把草堂牌打好、奉节脐橙就叫草堂橙?”蓝锡麟把自己的想法带到了奉节。他觉得,草堂就是块宝,在奉节的杜甫草堂,前方有草堂河,还有一个草堂镇。从白帝城到草堂20多公里的路上,延绵着数万亩柑橘。

遗憾也许会成为过去。奉节杜甫草堂已列入重建修复规划。未来的奉节依托白帝城景区,重现杜甫草堂,将过去的历史有序打造与编年重现,大白帝城景区将成为重庆历史人文景观深入挖掘与突破的典型案例。