玉米秸秆发酵生产单细胞蛋白饲料前景研究

季彬 祁宏山 杜军国 曾杨 王治业 陈娟 (甘肃省科学院生物研究所 730000)

玉米秸秆发酵生产单细胞蛋白饲料前景研究

季彬 祁宏山 杜军国 曾杨 王治业*陈娟 (甘肃省科学院生物研究所 730000)

基于实践发现,利用玉米秸秆发酵生产单细胞蛋白饲料具有很大的发展前景,笔者结合多年的实践工作经验,首先对单细胞蛋白的相关理论进行介绍,然后结合单细胞蛋白的生物学特性,对玉米秸秆发酵生产单细胞蛋白饲料进行了详细的实验分析,希望能够为该种生物转化手段的应用推广提供借鉴。

玉米秸秆;发酵生产;单细胞蛋白;饲料;实验

人类利用微生物生产酿造食品已经有了非常悠久的历史,但是直到近代才开始采用培养有益微生物作为替代食品蛋白的生产。而近代单细胞蛋白研究生产出现的最初目的是为了解决粮食问题,并通过对可再生资源的生物转化利用,增加能够作为基础饲料蛋白的来源,在生态平衡的前提下解决粮食短缺以及环境污染等问题。秸秆资源在开发利用的环节中,生物转化是最为安全、有效而且最为重要的手段和途径。现阶段的研究表明,目前国内麦秆、麸皮以及塘渣、土豆渣等粮食种植、生产、加工中的废弃物原料是饲料蛋白转化中最常用的,而且不同地区的秸秆在生物降解性能方面还具有着较大的差异,基于此,本文对相关内容进行探讨。

1 单细胞蛋白的理论概述

1.1 单细胞蛋白概述

单细胞蛋白 (简称SCP),主要指非致病性细菌、真菌及微藻通过在适宜条件的培养下,在其生命周期内利用营养基质,培养细胞或者丝状微生物的个体从而获得大量菌体蛋白的过程。单细胞蛋白作为饲料蛋白得到了全球的广泛应用。

1.2 单细胞蛋白的用途

在饲料与食品相关的领域中,单细胞蛋白被广泛应用,比如,利用假丝酵母菌以及酵母菌产出的单细胞蛋白可以供人类直接使用。以单细胞蛋白喂养家禽、家畜,能够促进其生长速度,产出量大,如奶牛产奶量提高,鸡产蛋率增高等,还能增强家禽、家畜的自身免疫功能。单细胞蛋白具备完整的氨基酸,因此,经常将其用作营养强化剂加入到食品中,提高不同产品的蛋白质生物价。此外,单细胞蛋白还富含丰富的矿物质和维生素,对于食物中缺乏的矿物质以及维生素基于补充作用。单细胞蛋白也作用于食品加工领域,能有效提高食品的物理性能。

2 单细胞蛋白的生物学特性

通常情况下,单细胞蛋白生物学特性主要表现在如下几个方面:

2.1 营养丰富

单细胞蛋白的氨基酸组成与动物蛋白质含量相当,比如酵母菌体蛋白具备较高价值的营养,富含人体必需的7种氨基酸 (除蛋氨酸外),因此,被誉为 “人造肉”的美誉。成人只需食用干酵母10~15g/d就足够每日摄取的蛋白质量。微生物细胞中不仅蛋白质含量丰富,维生素、碳水化合物、矿物质及脂类等营养物质也是相当丰富的,因此,单细胞蛋白的营养价值有口皆碑。

2.2 原料来源广

单细胞蛋白原料的生产来源十分普遍,可以分为4大类,第一类石油原料,比如天然气、正烷烃及柴油;第二类石油化工产品,比如乙醇、醋酸、甲醇等;第三类碳酸气及氢气;第四类糖质原料,比如制糖业的废蜜、亚硝酸纸浆废液、淀粉及纤维素的水解液等。现阶段,专家比较看好的原料是可再生植物资源,例如,食品工厂的废水以及农林加工产品的下脚料等,这些资源十分丰富,经济便利,最关键的是用后可以再生,循环使用实现环境保护。

2.3 可以实现工业化量产

地域、气候、季节等因素不会干扰单细胞蛋白的生产,又可在不占地的在小设备上进行生产,不但可以实现量产且生产出来的蛋白质量高,超越目前粮食品种的蛋白质,比农业生产所投入的劳动力少1/3。现在80%的国家单细胞蛋白的生产已颇具规模,取得了可喜的成绩,仅前苏联的年产量已超百万吨。利用单细胞高活性生物饲料代替鱼粉在前苏联、美国、加拿大、德国等已经被广泛应用。

2.4 生产速率高

通常而言,蛋白质生产速率与家禽、家畜的体重倍增时间成正比,但是微生物繁殖却比家禽、家畜体重增长的速度要快千万倍,例如,酵母菌、细菌的倍增时间是20~120h,绿藻类、霉菌是2~6h,植物是1~2周,猪是4~6周,而牛则是1~2个月。一头400kg的黄牛生产蛋白质0.35kg/d,而400kg的酵母至少生产蛋白质400kg,假如给予更为适宜的培养条件其产量增加几倍。

2.5 品种更加容易改良

生产单细胞蛋白质微生物的菌种还具有易于被品种改良的相关特性,例如,定向诱变育种可以借助物理、化学、生物学等方法,以此获取高蛋白质、高质量、味道鲜美并且容易提取蛋白质的优良菌种。

3 玉米秸秆发酵生产单细胞蛋白饲料的实验分析

3.1 材料的选择

在玉米秸秆发酵生产单细胞蛋白饲料的实验中,主要包括以下几个方面的材料。

3.1.1 菌株

本实验中所采用的菌株主要为绿色木霉菌菌株 (GSICC 62002,GSICC 62010),均由依托于甘肃省科学院生物研究所的甘肃省工业微生物菌种保藏中心-甘肃分中心提供,两株菌均为具备工业性状的产纤维素酶菌株,GSICC 62002菌株来源地为美国,GSICC 62002菌株来源地为中国。

3.1.2 原料

本文所用的玉米秸秆原料的营养成分表见表1。

本文所选取的玉米秸秆原料主要来自于武威市凉州区双城镇某养殖场,为成熟的玉米秸秆,在其储存期间不存在霉变现象,在剪切之后通过植物微型粉碎机破碎为5~10目试样储存备用。

3.1.3 培养基

培养基也是实验开展的重要材料之一,在本实验中,供试培养基为2%草粉察氏培养基、发酵培养基 (玉米秸秆25目粉碎加1%玉米粉,0.25%尿素,2% (NH4)2SO4,0.2%KH2PO4,75%水)。其中用于菌株的活化是2%草粉察氏培养基,菌株扩培则借助发酵培养基。

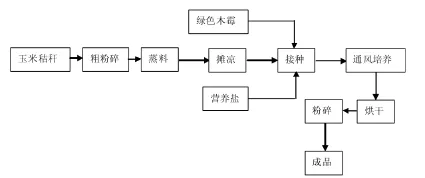

3.2 工艺的确定

在选择了合适的实验材料之后,便是对实验工艺以及流程进行确定,以下流程是本实验中所采用的方式,如下图所示。

实验确定的工艺流程图,见图1。

图1 工艺流程图

在工程流程的展开过程中,采用饲料工业国家标准分析原料的组成部分,利用DNS的方法测定粗纤维,采用凯氏定氮法测定粗蛋白,利用索氏提取法测定粗脂肪。在工艺流程开展过程之后,针对所获取的结果进行相关的数据分析。

3.3 结果与分析

本文实验所获取的数据主要表现在如下几个方面。

3.3.1 对菌株的筛选

将两株菌扩大培养后分别在原材料上进行接种,通过通风培养24~240h,通过对菌体生长初期至生长衰退期,原料中的粗蛋白含量和纤维素含量连续测定,获得粗蛋白含量最高点时,其纤维素含量对应关系表2所示。

通过上表中的结果可以看出,菌株GSICC 62010,粗蛋白产量和纤维降解率均优于菌株GSICC 62002,进一步说明菌株GSICC 62002由于原产地为美国,需要进一步进行生产驯化,才能达到适应在国内玉米秸秆中产纤维素分解酶的能力。

表1 玉米秸秆原料的主要营养成分

表2 两种类型菌株的发酵饲料的主要成分对比表

3.3.2 加水量

根据同类的工艺实践经验可知,在发酵过程中,如何控制水分是非常重要的工作,如果水分过少、原料过于干燥,就会影响绿色木霉菌的生长速度,从而使得获取的产品干枯、无香味。相反,如果原料中含有过多的水分,会对通气带来影响,也很容易造成原料的腐败变质。而基于本实验的结果来考虑,将加水量控制在75%左右能够获得不错的效果,能够使得获取的产品外观具有较好的质量,粗蛋白含量高、粗纤维含量低。

3.3.3 接种量

一般情况下,玉米秸秆中纤维素的降解速率与原料中加入的菌种量有着直接的关联,其原因在于玉米秸秆中富含较高的粗纤维,并且经绿色木霉菌产纤维素酶分解,可以有效的减少玉米秸秆中粗纤维的含量。而且通过相关的结果也表明,在不同接种量添加的情况之下,其所获取的饲料中的粗蛋白和粗纤维的含量都有着很大的不同,通过对综合因素的影响考虑,包括成本、高粗蛋白、低粗纤维含量等等,将接种量设置在12%左右能够获取到最为理想的效果。

3.3.4 温度、发酵时间

温度和发酵时间同样是微生物生长的两个重要因素,二者随时间的变化结果分别如下图所示。

从上图中的结果也能够看出,影响微生物生长的温度因素而言,其表现主要有两个方面:第一,随着温度的不断上升,细胞内的生物化学反应以及生长速度也在上升。第二,对于温度比较敏感的蛋白质、核酸等机体重要组成部分,会随着温度的不断上升遭到不可逆的破坏。因此,只有控制温度在适宜的生长范围之内,机体正常代谢活动以及细胞的正常生长繁殖才能得到保障。温度一旦上升到一定的范围之后,便会对机体造成不良影响,甚至还会造成机体细胞的死亡。而根据上图中的结果,我们能够看出,将温度控制在25~28℃的范围之内能够产生较高量的粗蛋白。

实际上,对于发酵时间来说,和温度这个因素有着类似的趋势,在其恒定期之内会出现一个高峰,而在这个高峰的前后能够产生较高含量的蛋白质,而在本实验中,发酵时间在3d时会出现一个高峰,继而产生较高含量的蛋白质。

图2 变化规律

4 结束语

单细胞蛋白在饲料和食品工业中有着极为重要的作用,特别是在饲料工业的应用发挥着十分重要的作用,正是因为单细胞蛋白的神奇能力,其有效生产对于推动我国粮食和饲料工业的发展具有深远的意义。从我国的现实情况而言,单细胞蛋白每年产量仅数千吨,相较于发达国家而言,依然存在很大差距。随着国家对该类项目的重视程度的不断提高,以及支持度的加大,目前取得了较为明显的成绩,例如,上海酵母厂通过特异生物技术培育成能富积微量元素的微生物,如硒酵母、锌酵母等。

总之,我国是农业大国,饮食结构以植物蛋白为主,动物蛋白为辅,而欧美等国主要以动物蛋白为主,为了提高身体素质,可通过开发和量产单细胞蛋白 (SCP)以解决食品和饲料问题,该研究值得在未来生物产业的快速发展中投入相关的资金和精力,以促进其快速的发展。

[1]马旭光,张宗舟.混菌固态发酵玉米秸秆生产单细胞蛋白的研究[J].中国酿造,2010(1):26-28.

[2]魏甲乾,杨宗贤.共固定化细胞在生物饲料发酵生产中的应用[J].饲料工业,2012,33(21):23-25.

[3]马旭光,张宗舟.混菌固态发酵玉米秸秆生产单细胞蛋白(SCP)条件的优化[J].中国食品工业,2010(2):53-55.

[4]祝玉洪,马立周.发酵技术在饲料行业中的应用[J].饲料工业,2013(18):49-54.

[5]赵萍,夏文旭,赵瑛,等.微生物与酶制剂在秸秆发酵饲料生产中的应用[J].中国酿造,2015,7(34):121-124.

[6]陈娟,王治业,魏甲乾,等.多菌种分步固态发酵果渣生产菌体蛋白饲料的工艺优化[J].中国酿造,2014,3(33):40-44.

甘肃省科学院青年基金 (2013QN-07);甘肃省科学院产业化项目 (2015);国家科技支撑计划 (2012BAD14B10-4);国家星火项目 (2012GA860003)。

季彬 (1983-),男,本科,助理研究员,主要从事农牧废弃物高值化综合利用研究。

*通讯作者:王治业 (1976-),男,硕士生导师,研究员,主要从事生物资源高值化及清洁生产方面的研究。