上海国际化大都市公共外交的路径选择

苏 萍 朱新光

上海国际化大都市公共外交的路径选择

苏 萍 朱新光

以上海国际化大都市为背景,通过对上海政府的城市形象力塑造、文化多层次交流、媒体国际传播力的拓展、国际组织的参与等的分析,可以看出,上海公共外交是伴随上海国际化大都市战略展开的,其现实适应性表现为:用政府公权主导城市精神的凝练与践行,打造上海友好城市群和驻沪领事馆等城市形象力的引擎;用海派文化打开上海文化交流的想象空间,保障上海文化交流的可持续性,构建上海文化多层次交流机制;通过政府主导上海媒体的传播话语权,激活上海媒体话语的传播热情;通过参与组织和举办上海合作组织、APEC会议、上海世博会、亚信上海峰会等各类国际组织和国际会议,形成具有上海城市特色的公共外交格局。当然,上海公共外交在政府对公共外交城市形象力的塑造、文化交流重要性的重视程度、媒体话语的国际传播力嬴弱等方面还潜藏一定风险。为此,有必要从加强政府公权对公共外交的引领作用、深化文化交流机制的内涵建设、转变传统媒体传播观念、积极探索参与组织重大国际组织活动新方式等方面,构建具有上海特色的公共外交发展路径,更好发挥上海次国家外交行为体的作用,提升上海国际化形象。

公共外交;上海;国际化大都市

众所周知,公共外交是以中央政府的公共权力为主导,各行为体包括政府和非政府行为体为平等主体广泛参与的,通过非传统的政府公共权力、文化交流机制、媒体的国际话语权、国际组织的活动等,对他国民众开展大规模的国家形象力、文化教育交流等内容的外交活动。党的十八大报告特别强调,要扎实推进公共外交和人文交流。这对新形势下推进公共外交、完善我国外交布局提出更高要求。这一战略作为我国外交工作今后的重要开拓方向,必将对上海未来发展产生深远影响。2010年上海世博会期间,大量公共外交活动不仅深化中国与世界的关系,也扩大上海的国际影响力。当前,我国公共外交处于成长初期,其现状与未来都存在较大的发展空间,这对上海国际化大都市公共外交带来空前机遇,它有利于上海打造国际化大都市,提升上海国际化形象,更好发挥上海次国家外交行为体的作用。因此,有必要对上海国际化大都市公共外交的运行逻辑及未来走势展开深入研究,谋划应对之道。

一、上海国际化大都市公共外交的运行逻辑

上海国际化大都市公共外交的运行,主要是通过政府公权对城市形象力塑造、文化多层次交流机制、媒体的国际传播力、参与国际组织活动等方式展开,已初步形成以政府公权为主导,文化交流机制和媒体话语权为支撑,兼顾参与国际组织活动的公共外交格局,基本适应上海国际化大都市发展的现实诉求。

(一) 政府公权对上海公共外交城市形象力塑造的作用

1. 上海政府主导城市精神的凝练与践行

不言而喻,城市精神是城市形象力的灵魂。在现代城市中,城市精神不仅代表城市社会普遍认同的价值理念和精神向往,而且也直观反映城市风貌的沧桑巨变。作为上海城市形象力的窗口,上海城市精神源自上海的乡土社会,它是上海人在上海城市社会演变发展、走向现代化的进程中,把中国传统文化、西洋文化与上海本土精神相结合,经过不断融合、积累、沉淀后,所形成的具有海派文化底蕴的城市精神。随着上海国际化大都市建设步伐的加快,上海城市对外影响力日益扩大,客观上需要通过政府行为来聚焦上海城市精神,整合上海城市社会共同的价值观念和心理导向。况且,上海城市精神本身就散落在上海民间社会,呈现出碎片化的特征,也需要政府出手进行归纳和总结。只有动用政府的权力资源,挖掘和整理隐藏在民间社会的闪光点,才能高度概括能够真正代表城市社会面貌、体现城市价值的优秀品质的上海城市精神。经验告诉我们,由上海政府主导建构的海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和的上海城市精神,符合上海城市社会发展的基本定位,为上海城市形象力的塑造打下坚实的思想理论基础。

既然上海城市精神是上海政府为上海城市形象力量身定做的战略思想,那么为让城市精神广为传播,市政府在践行城市精神中发挥主力军作用就至关重要。实践证明,上海各级政府在积极加强国民经济发展、促进GDP不断增速的基础上,主动通过与世界各国(地区)的友好交往,“走出去、请进来”,在弘扬城市精神方面做了大量工作,为上海城市形象力的塑造立下汗马功劳。从《上海市国民经济和社会发展统计公告》、《上海统计年鉴》等所反映的情况看,2003年—2012年间,上海政府依托GDP发展的强大动力,上海市级政府代表团对英国、美国、日本、新西兰、南非等40多个国家进行89次访问交流,市级以下的各类访问交流达万余次(见表1)。

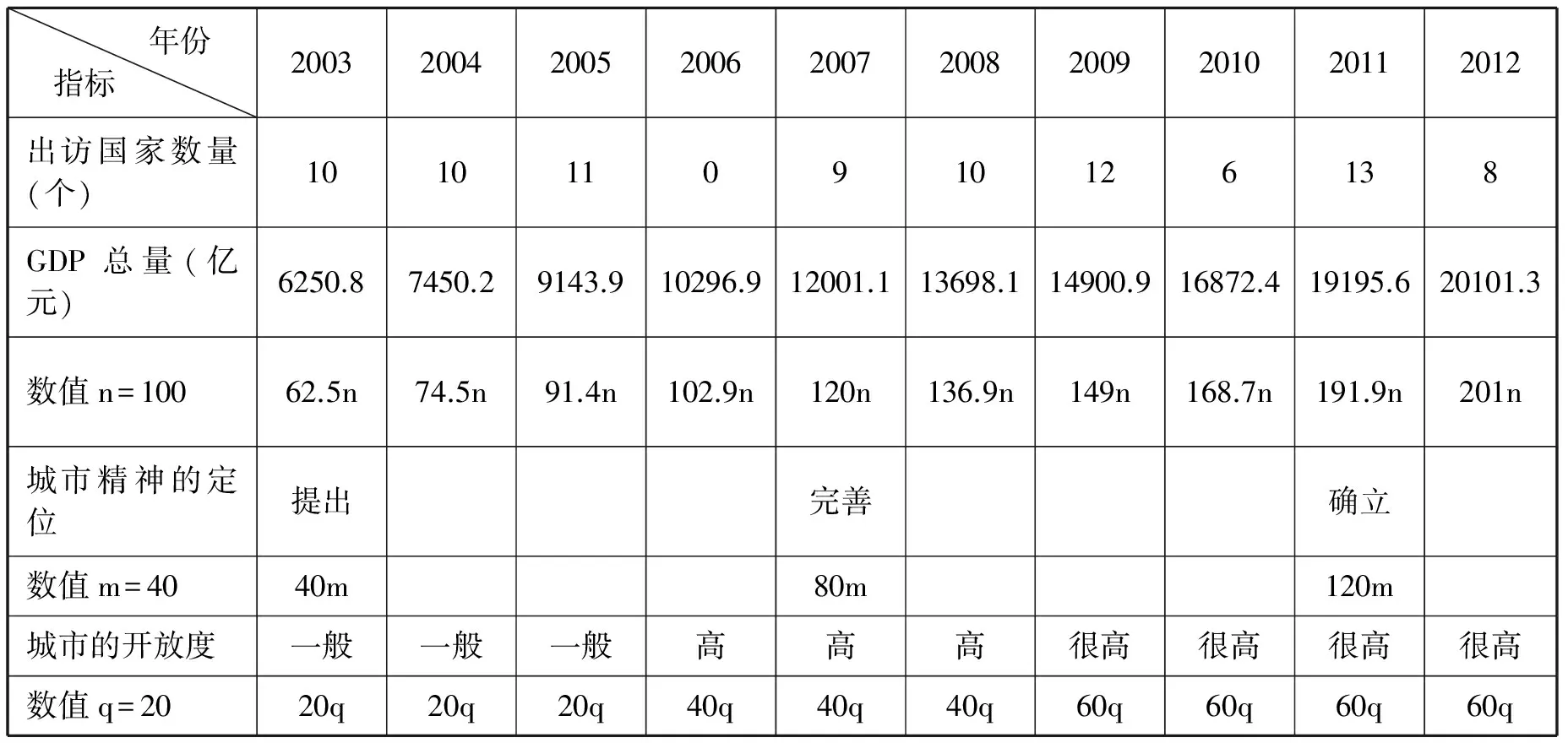

表1 上海政府对公共外交城市形象力塑造的指标分类表(2003年—2012年)*根据《上海统计年鉴》(2003年—2012年)进行整理后统计形成的数据。

上述统计数据表明,随着上海城市开放度从浦东开发开放到提出“四个中心建设”的不断提高,以海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和为核心的上海城市精神,在经历从开始提出,到逐步完善,再到最后确立的历练后,成为上海政府城市公共外交的精神支柱,加之上海城市综合实力从2003年的6250.8亿元到2012年的20101.3亿元的逐步壮大,所有这些变量为政府公共外交的活跃注入强大的动力源泉,助推着上海政府公共外交活动平稳、有序、可持续地健康发展(见图1)。由此可见,上海政府对城市形象力塑造的成功,不是空穴来风,而是与上海城市开放程度的高低、城市精神的定位、城市GDP总量的大小有着密切的正相关性。即城市开放度越高、城市精神定位越准确、城市GDP总量越巨大,政府对城市形象力的塑造也就越成功,否则会对城市形象力塑造带来严重的负面影响。因此,如何进一步扩大上海城市开放度、准确定位上海城市精神、提高上海综合实力,对上海城市形象力的塑造来说至关重要。

图1 上海政府对公共外交城市形象力塑造示意图

表1的统计数据还显示,在出访国家(地区)中,欧洲和亚洲是上海政府出访较集中的两个地区,占所有出访地区的2/3以上,其中,欧洲有18国,亚洲14国,美洲9国,非洲4国,大洋洲2国,表明上海政府与欧洲和亚洲地区的国家政府往来十分频繁。另外,上海政府出于上海经济社会发展需要,把经济最有活力的国家作为出访的主要目的地。十年间,上海市级政府代表团出访美国7次、日本5次、韩国4次、加拿大4次、土耳其4次、俄罗斯3次、意大利3次、法国3次、新西兰3次、克罗地亚3次,足迹遍布欧洲、亚洲、美洲、非洲、大洋洲等地区*根据《上海统计年鉴》(2003年—2012年)进行整理后统计形成的数据。。这不仅加强双方政府之间的密切联系,深化彼此的友好关系,而且也有利于上海城市经济社会等综合实力的全面增强,这种联动关系进一步提升上海政府形象对各国公共外交的塑造力,由此带动各国(地区)来沪访问交流的高潮。

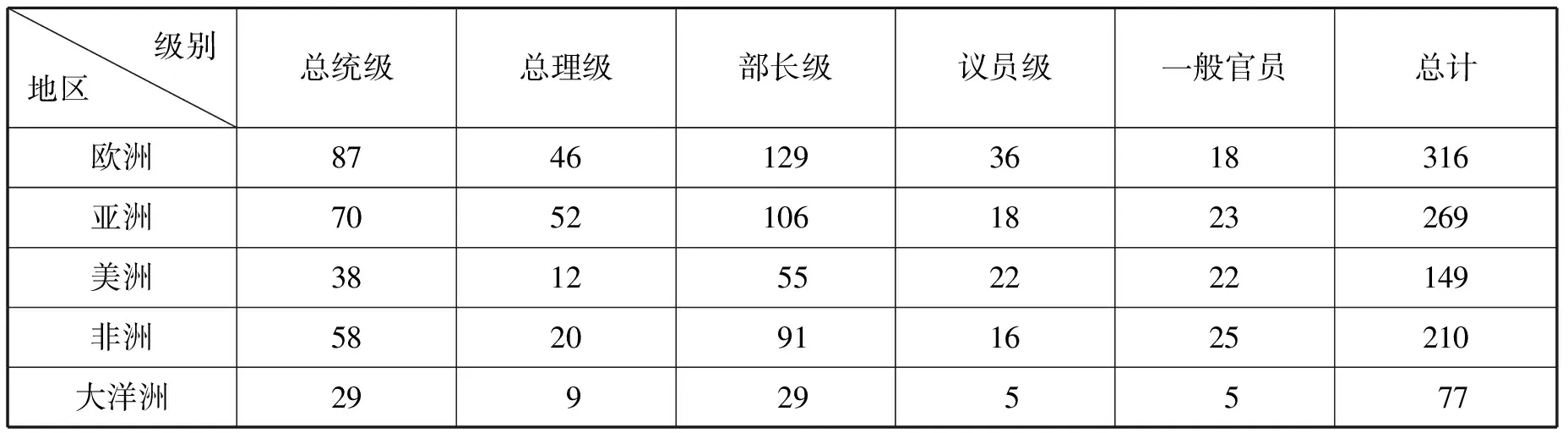

与此同时,各国政府来沪访问活动也大幅增长。从2003年—2012年的十年间,各国(地区)的元首(总统、首相)、总理、议员、部长、一般官员等率代表团来沪进行的各种形式交流活动为1020次(见表2)。

表2 各国政府代表团来沪访问交流一览表(2003年—2012年)*根据《上海统计年鉴》(2003年—2012年)进行整理后统计形成的数据。

在表2的统计数据中,不难看出,一是各国来沪访问交流几乎涵盖总统、总理、议员、部长、一般官员等政府部门的所有层级,说明上海的城市形象力已受到各国政府各级部门的广泛认可,来沪进行公共外交的意愿增强。二是各国政府来沪访问中,部长级代表团数量最多,说明上海作为中国的一个地方政府,在公共外交中充分发挥与上海地方身份匹配的次国家行为体功能,赢得各国政府的好感,大量派遣部长级代表团(对等级外交关系)来沪访问交流,开展公共外交。三是各国政府的总统级代表团、总理级代表团来沪访问的数量较为充沛,反映上海在国内外经济地位的特殊性,已受到各国政府的高度关注,呈现出总统级、首相级、总理级、国务卿级等国家高层代表团纷至沓来的景致,推升上海公共外交的层级水平(见图2)。因此,上海与各国政府间频繁而密集的访问交流,其访问数量之多、级别层次之高、国家分布之广,在上海政府对外交往史上前所未有。这不仅能拓宽上海城市精神传播力的时空维度,而且还充分展示上海国际化大都市的独特风采,为上海城市形象力给予正能量的烘托作用。

图2 各国政府代表团来沪访问示意图

2. 打造上海友好城市群和驻沪领事馆等城市形象力的重要引擎

作为上海城市形象力的名片,上海友好城市群的建设一直都受到上海政府的高度重视,截至2002年的30年间,上海共在亚洲、非洲、美洲、欧洲、大洋洲等地区建立46个友好城市、4个市级友好交流关系城市、5个区镇级国际友好城市,取得令人瞩目的成就。近年来,上海的友好城市建设又得到长足发展。据统计,从2003年—2015年期间,上海先后与加拿大的魁北克省、瑞典的哥德堡市、英国的大伦敦市、斯里兰卡的科伦坡市、以色列的海法市、新西兰的豪拉基市等建立友好城市共17个,与韩国的全罗北道建立市级友好交流关系城市,德国的汉堡中心区等8个区镇与虹口区等建立区镇级国际友好城市,形成覆盖亚洲、非洲、美洲、欧洲、大洋洲等地区的友好城市群*② 根据《上海统计年鉴》(2003年—2012年)进行整理后统计形成的数据。。

这表明,一方面,上海与各国建立友好城市的数量增加明显。这期间,上海在加拿大的魁北克等国家的城市和地区建立17个友好城市、1个市级友好交流关系城市、8个区镇级国际友好城市,基本满足上海市各个行政级别的友好城市建设的需要,形成较为合理的友好城市群的立体格局。另一方面,上海友好城市群广泛分布在美洲(2个)、欧洲(12个)、亚洲(10个)、大洋洲(2个)等地区,其中,欧洲和亚洲居上海友好城市建设的首位。这说明上海与这些地区国家的城市在政治、经济、科技、教育、文化、环境保护领域开展的交流合作已达到非常成熟的地步。

上海政府通过这些友好城市群交流,把上海的历史变迁、政治体制、经济社会发展、对外交流、文化教育、环境保护等方面取得的成就介绍给它们,让它们从上海城市社会的巨大变化中,真实了解上海的成长,感受上海城市形象的魅力,发自内心认同上海城市的发展模式,自觉成为上海友好城市的形象“大使”,进一步提高友好城市群对上海公共外交的贡献率。当然,上海在设立友好城市过程中,注重城市间的对等性。从已设立的友好城市中,可以看出,上海所选取的友好城市,一般都集中在像加拿大的魁北克省、英国的大伦敦市、柬埔寨的金边市、斯里兰卡的科伦坡市、以色列的海法市、印尼的东爪哇省等这样的所在国首都所在地或经济发达的中心城市。上海不仅看中这些城市活跃的政治气氛和巨大经济潜力,而且它们还与上海的经济联系密切。通过与这些城市建设友好城市,可以促进双方经贸、投资、旅游等合作,提升彼此人文、科技、教育交流的水平,把上海的城市形象力播散到更广的区域。

领事馆的功能在于它是一国负责管理当地本国侨民和其它领事事务,承担该国外交事务的部分职能,各国一般会选择在所在国首都之外的中心城市、或国际化程度较高的城市中设立。所以,一座城市里领事馆数量的多寡,是衡量该城市国际形象力的重要指标。上海作为中国国际化程度较高的城市,无论是在城市基础设施、还是在城市运营与管理上,均达到国际一流水平,得到国际社会的广泛认可。加之以上海为核心的长三角经济圈与世界各国在商贸、资本、劳务等方面联系密切,相关领域的公共外交事务日益增多,需要有关国家政府设立驻沪领事馆来应对,由此一来,上海成为各国在华设立领事馆的首选城市。统计资料显示,截至2003年,各国共在上海设立驻沪总领馆45家,为中国的对外交往工作作出贡献。

近年来,随着上海城市经济社会的长足发展,国际化程度越来越高,上海与世界各国的商贸、教育、人文、旅游等交流日益密切,双方的人员也与日俱增。为了便利各方的人员交往,保障各方利益的有效性,各国加快在上海设立驻沪总领馆步伐。据统计,从2003年—2012年的十年间,阿联酋驻沪总领馆、白俄罗斯驻沪总领馆、冰岛驻沪总领馆、哈萨克斯坦驻沪总领馆、尼日利亚驻沪总领馆、葡萄牙驻沪总领馆、斯洛文尼亚驻沪总领馆、匈牙利驻沪总领馆、印尼驻沪总领馆、越南驻沪总领馆、蒙古驻沪总领馆等23国领事馆先后在上海落地②。

这些变化表明,一是各国驻沪领事馆的增速保持平稳。2003年有2国、2004年有4国、2005年有4国、2007年有2国、2008年有2国、2009年有3国、2010年有2国、2011年有1国、2012年有3国在上海设立领事馆。二是驻沪领事馆的国家几乎涵盖亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等地区,领事馆总量位居全国城市之冠,被誉为中国的领事馆之都。可见,各国驻沪领事机构越多,上海与世界各国的联系就越畅通,上海城市的国际化步伐就越快,因而,上海公共外交的城市形象力也就越能得到健康发展。

(二) 上海文化多层次交流机制的建设

1. 海派文化成为上海文化交流的内生性支柱

海派文化是以吴越文化及中国传统文化为根基,在与西方文化交流、碰撞的过程中,吸纳西方文化的精华并融合中华文化的优秀成分,所形成一种新型的兼容并蓄的文化形态。在这种文化形态中,既有中国传统文化的底蕴,也有西方文化的元素,同时还渗透着中西两种文化融合后演绎的新型文化模式的混合体。这种“沙拉型”特质的文化形态,铸就上海海派文化“博采众长,海纳百川”的基本格调。作为上海都市文化交流内生性的缩影,海派文化植根于上海国际化都市生活的土壤,其演绎逻辑是中国传统文化与西洋文明的两种不同文化,在上海这个特定地域环境内交融的成功典范。海派文化真实反映当代上海都市社会人的生活场景和心路历程,客观揭示在工业文明生存状态的熏陶下,上海人所持有的文化价值理念和精神向往。它从根本上扫荡中国传统文化走出国门的文化障碍,打通中西方文明相互认同的文化心结,搭建东西方文化融合的互动平台,大大提升上海都市文化软实力的国际竞争力,为上海文化交往战略的实施提供强有力的内生性文化支撑。

2. 文化无国界打开上海文化交流的想象空间

上海海派文化的世界意义,在于它能植根中国江南文化体系的土壤,集江南文化的内敛性与西洋文化的开放性于一身,把东方文明的睿智和秀美同西方文明的理性与进取有机结合,形成拥有浓厚中国传统文化底蕴、且具有普世价值观元素的混合型文化体系,基本顺应世界文化多元性的发展潮流。正是这种海派文化无国界的人文情怀,赢得各国(地区)不同种族、不同民族、不同宗教信仰、不同习俗的民众的广泛共鸣,客观上放大上海文化交流的话语场域。

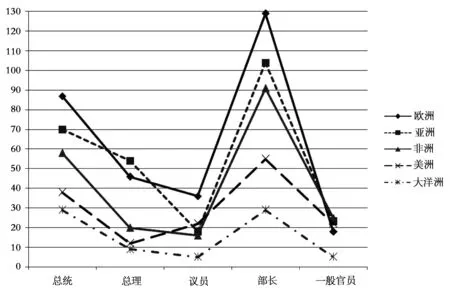

从海派文化波及的地区看,几乎涵盖亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等地区的国家。统计数据显示,2004年—2012年期间,上海在文化周、美术艺术、文博艺术、舞台艺术、旅游文化节、文化学术交流、开设孔子学院、民间文化交流等方面,与世界五大洲的100多个国家(地区)开展了249批次的文化交流活动(见表3)。在这份长长的国家(地区)名单中,有我们熟悉的香港、日本、美国、德国、俄罗斯、南非、澳大利亚、智利,也有名不见经传的小国,如博茨瓦纳、贝宁、科摩罗、布隆迪、海地、佛得角等。上海文化交流的国家之多、地区分布之广,在上海文化交流史上前所未有。

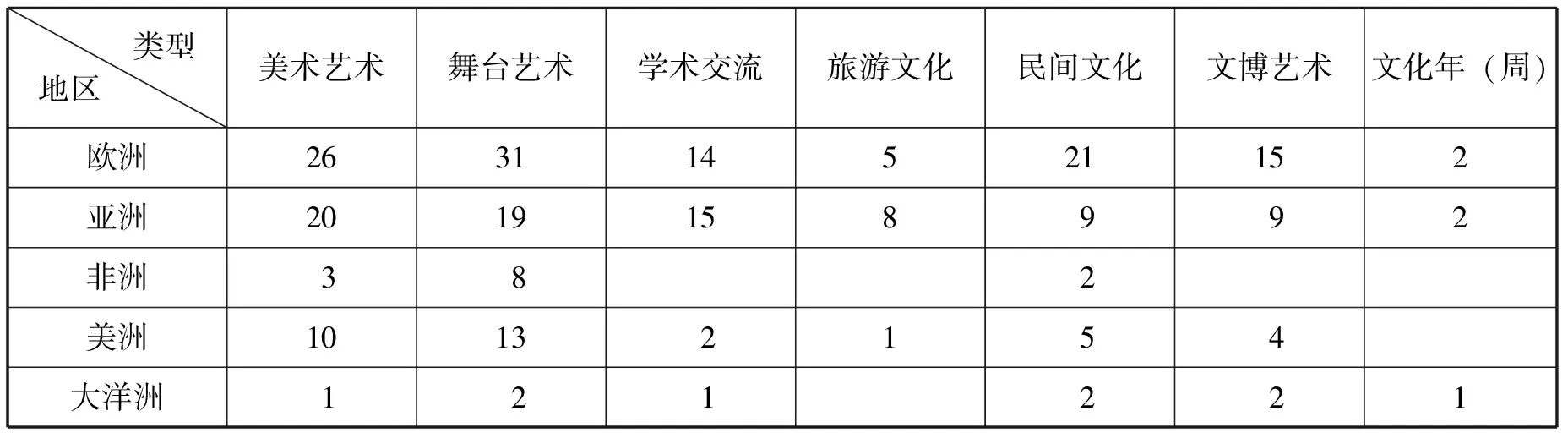

表3 上海出境开展各类文化交流的地区国家分布一览表*根据《上海统计年鉴》(2003年—2012年)进行整理后统计形成的数据。

在表3的统计数据中,我们还能够发现上海文化交流的一些亮点:一是上海出境文化交流的地区国家总体分布不平衡,显示从欧洲、亚洲地区国家向美洲、非洲、大洋洲等地区国家逐渐递减的态势;二是欧洲和亚洲地区国家是上海出境开展文化交流活动最活跃的两个地区,反映出与欧洲国家的文化亲缘性和与亚洲国家的文化地缘性对上海城市文化交流的巨大影响力;三是在上海出境文化交流中,美术艺术、舞台艺术、学术交流、孔子学院、民间文化、文博艺术、文化年等各类文化交流形式多样化,有助于上海文化交流的可持续性;四是舞台艺术交流异军突起,在上海文化交流中发挥着主力军的作用,而美术艺术交流和民间文化交流的风生水起,也成为上海文化交流一道亮丽的风景线(见图3)。

图3 上海出境开展各类文化交流的地区国家分布示意图

上海出境文化交流的蓬勃开展,引发各国来沪开展文化交流的热潮。从2004年—2012年,来沪开展美术艺术交流的国家(地区)为60个(日本、法国、台湾、美国、英国、香港、德国等最为活跃),来沪开展文化周的国家为5个(爱尔兰、澳大利亚、俄罗斯、哈萨克斯坦、韩国等较踊跃),来沪举办文博艺术交流的国家(地区)为30个,来沪开展舞台艺术交流的国家(地区)为73个,来沪开展旅游文化交流的国家(地区)为14个,来沪开展学术交流的国家(地区)为32个,来沪开展民间文化交流的国家(地区)为39个,亚洲和欧洲成为来沪开展各类文化交流最集中的地区(见表4)。

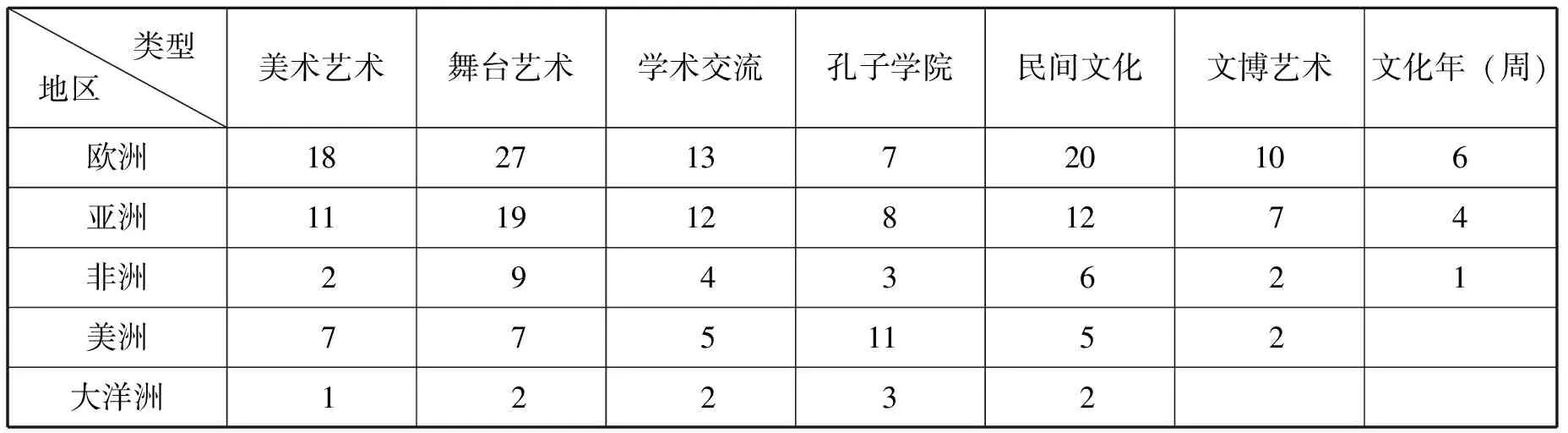

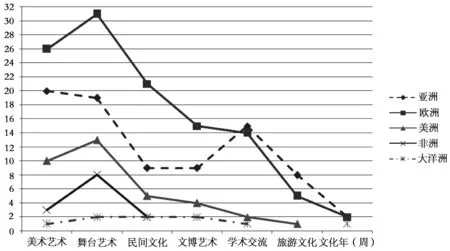

表4 各国来沪开展各类文化交流的地区国家分布一览表*根据《上海统计年鉴》(2003年—2012年)进行整理后统计形成的数据。

这些统计数据表明,一方面,各国来沪开展文化交流活动的国家众多、地区分布广泛,欧洲和亚洲成为各国来沪进行文化交流的重要地区,说明上海在文化交流上,摒弃原有以意识形态作为划分“敌友”标尺的僵化思维,把海派文化的无国界理念贯穿上海文化交流的始终,积极开展“无敌国”文化交流,以欧洲国家和亚洲国家为轴心,依凭西式文化的亲缘性,借助毗邻亚洲国家的地缘文化优势,广交四海朋友,发挥海派文化的优势,致使上海文化交流的地域分布呈现“遍地开花、重点突出”的文化交流图景。这既是海派文化“博采众长、海纳百川”的内在需要,也是世界文明多样性共存潮流的客观要求。另一方面,来沪开展文化交流的形式多样,从文化年到美术艺术交流一应俱全,且舞台艺术和美术艺术交流成为各地区国家来沪进行文化交流的重头戏,在各类文化交流中充当着主力军的角色(见图4)。随着上海与各国(地区)文化交流的不断深入,海派文化会在多元文化的交往中汲取其优秀文化养分,丰富海派文化的文化内涵,以适应世界文明多样性变化的大势,为上海文化交流创造更广阔的发展空间。

图4 各国来沪开展各类文化交流的地区国家分布示意图

3. 可持续的文化交流保障上海文化交流的顺利发展

文化交流的可持续性,对于文化交流的长盛不衰至关重要。作为地域性都市文化现象,上海海派文化蕴涵中国传统文化之精髓,吸收西式文明之人文精神,具有“博采众长、海纳百川”之品质,易于在文化交流中与其它文明达成文化共识,并在海派文化传播过程中能够保持较强的可持续性,成为上海文化交流的制胜法宝。近年来,为配合上海国际化大都市战略的实施,上海与世界各国(地区)的文化交流持续升温。据《上海统计年鉴》、《上海文化年鉴》等权威统计资料显示,从2004年—2012年间,上海在文化周、海派艺术、旅游文化节、文化学术交流、民间文化交流等方面,与各国(地区)进行广泛文化交流活动,使双方的文化交流异彩纷呈,带动上海文化交流的空前繁荣(见表5)。

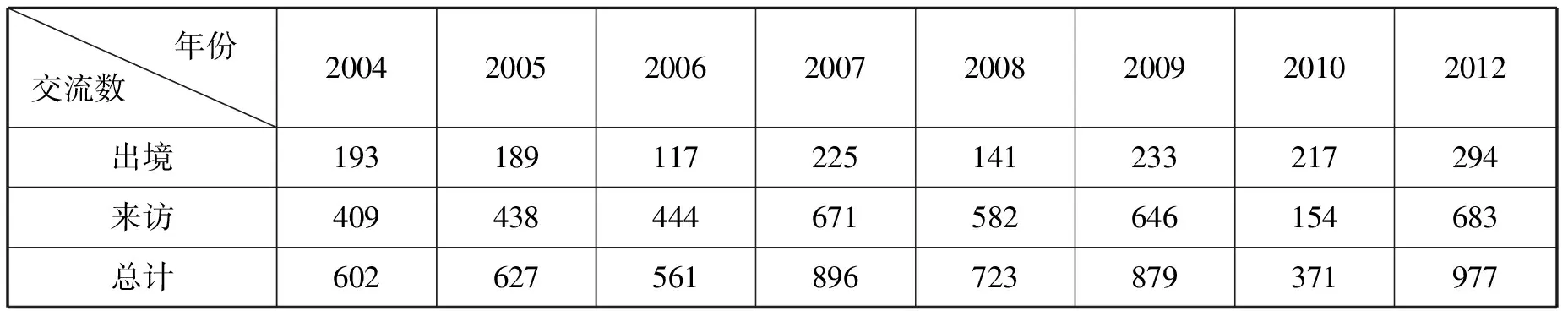

表5 上海与各国开展各类文化交流的场次数量一览表(次)*根据《上海统计年鉴》(2003年—2012年)进行整理后统计形成的数据。

从表5的数据可以看出,上海与各国(地区)文化交流的频次已出现连续性变化,从2004年的602场次、2005年的627场次、2006年的561场次,到2007年的896场次、2008年的723场次、2009年的879场次,再到2010年的371场次、2012年的683场次,除2010年上海世博会的因素影响外,其他年份的增长势头明显。而从同期上海出境和来沪的文化交流情况看,上海出境的文化交流从2004年的193场次,增长到2012年的294场次,其增长频率波幅不大、较为平稳,呈现出渐次上扬的态势。而各国来沪文化交流也从2004年409场次,增长到2012年的683场次,剔除世博会因素外,也呈现大幅增加(见图5)。

图5 上海与各国开展各类文化交流的场次数量分布示意图

显然,上海文化交流,无论在规模上还是在上海出境和来沪交流上,都表现出持续的活跃态势。这种“三量”(文化交流的总量、出境量、来沪量)同步向上发散的走势,确立上海文化交流的强势格局。它反映上海文化交流的繁荣景致,也昭示上海文化交往的可持续性。可以预见,伴随着上海经济社会的发展壮大,海派文化将会越来越得到各国(地区)民众的青睐和追捧,将不断推升双方文化交流的可持续性,势必对上海文化交流机制建设产生深远影响。

4. 多层次文化交流构建上海文化交流的坚实平台

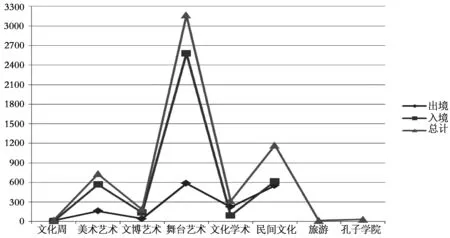

文化交流是文化的本质属性和重要载体,文化交流能够充实文化的内涵,为文化交流提供正能量。从这个意义上说,上海海派文化的多层次交流有助于海派文化的多元共存。近年来,上海通过文化周、美术艺术、文博艺术、舞台艺术、旅游文化节、文化学术交流、开设孔子学院、民间文化交流、发展留学生教育等多层次的文化交流,推广海派文化,取得显著成效,为上海文化交流机制构筑坚实平台。统计资料显示,2004年—2012年,上海与各国(地区)开展的文化年(周)、美术艺术交流、文博艺术交流、舞台艺术交流、文化学术交流、旅游文化节、孔子学院、民间文化交流等各类文化交流活动5637场次,其中,上海出境交流1618场次,各国(地区)来沪交流4019场次(见表6)。

表6 上海与各国开展各类文化交流形式一览表(场次)*根据《上海统计年鉴》(2003年—2012年)进行整理后统计形成的数据。

由此可见,经过上海与各国(地区)共同努力,双方的文化交流基本形成以舞台艺术交流为领衔,以美术艺术交流和民间文化交流为两翼,兼顾文化年、文博艺术、文化学术、旅游文化节、孔子学院等交流的“雁型”格局(见图6)。作为文化传播的引领者,上海和各国(地区)的政府都非常注重舞台艺术交流活动,先后举办3164场次丰富多彩的舞台艺术交流活动,全方位、多视角介绍上海文化和事业单位在海派文化的践行和推广中所取得的辉煌成就,让海派文化走出国门、走向世界,为各国(地区)民众所广泛认同,从而进一步提升海派文化国际话语权。

图6 上海与各国开展各类文化交流形式示意图

不仅如此,上海文化事业单位的强大实力和精湛艺术水平,对上海文化交流起到积极作用。上海充分利用其文化事业单位众多、文化人才济济的有利条件,采用大量的绘画、雕塑、工艺、摄影、歌舞、声乐、戏剧等雅俗共赏的艺术形式,通过4397场次的出境和来沪文化交流活动,既把海派文化的美术艺术、文博艺术、舞台艺术的魅力栩栩如生地展现给世界,让各国(地区)民众在欣赏艺术的同时,对海派文化有了更加全新的感悟。同时也为各国的绘画、雕塑、工艺、歌舞、声乐、戏剧等艺术亮相上海提供广阔的文化参与平台,加快双方美术艺术、文博艺术、舞台艺术等沟通与融合,对繁荣上海城市文化交流大有裨益。

此外,上海积极挖掘丰富的旅游资源和高校云集的区位优势,把海派文化与这些资源进行有效整合,通过旅游文化节活动和民间文化交流,加强与各国(地区)的文化交往,扩大海派文化的影响力;通过高校的教育资源优势,发挥各高校的专业特长,利用孔子学院,弘扬海派文化。

总之,上海文化交流机制所呈现的“雁型”格局,是海派文化与各国(地区)文化交流、融合、共振的必然结果。它不仅印证海派文化艺术融入世界文明多样性的巨大张力和丰厚底蕴,而且也彰显海派文化在上海文化交流中的中流砥柱作用。从这个意义上说,“雁型”文化交流格局承载着上海文化交流的“离岸平衡手”的功能,因而具有里程碑的意义。

(三) 上海媒体国际传播力的拓展

1. 政府主导上海媒体的传播话语权

在公共外交的国际传播中,掌控传播话语权是关键所在。上海政府在上海媒体国际传播中,注重媒体的传播导向,始终把上海的解放日报报业集团、上海文广集团、新华社上海分社、人民日报上海分社等主流媒体的舆情传播工作放在首位,从公共外交的战略高度把控上海主流媒体的政治方向和传播路径,使这些主流媒体的对外交往与合作能够自觉接受中央和地方政府的指导,维护中央和地方政府的权威。让它们在灵活领会中央和地方政府精神的基础上,发出与中央和地方政府“统一”的声音,全心全意服务于国家和地方的公共外交事业。

在上海政府的主导下,上海媒体的国际传播发展迅速。从2005年中国新闻社上海分社和美国《侨报》合作的“今日上海”专版正式开版,到2011年上海市人民政府新闻办公室与新华社联合策划制作的《上海》城市形象宣传片在美国纽约时报广场亮相,再到2012年新版上海城市形象片《上海,灵感之城》在沪首映,一系列以官方为主体的上海媒体话语大手笔,在海内外引起巨大反响,也因此成为上海公共外交国际传播的经典案例。这表明,以上海政府为主体的媒体传播模式,不仅能增强上海的国际传播力,向世界展示上海开放和自信的公共外交风采,更重要的,它还能够为公共外交的国际传播赢得更大的话语权,进一步推升上海公共外交的国际影响力。

受此影响,近年来,上海与世界各国(地区)的城市宣传片交流合作迅速升温。据统计,从2004年—2012年,上海先后与美国等国家(地区)开展的城市宣传片交流合作达77次。其中,上海出境进行的城市宣传片交流为75次,包括上海与美国、日本的宣传片合作交流各为8次;与法国的交流为7次;与澳大利亚的交流为6次;与香港的交流为5次;与澳门、德国的交流各为4次;与阿联酋、西班牙、台湾的交流各为3次。荷兰和加拿大来沪开展的城市宣传片交流为2次,推动上海与各国(地区)城市宣传片合作的发展*根据《上海统计年鉴》(2003年—2012年)进行整理后统计形成的数据。。

2. 分散化的传媒格局激活上海媒体话语的传播热情

由于地域区划和行政隶属关系的不同,上海的传播媒体数量众多,仅隶属于中央新闻单位和省市媒体驻沪机构就有128家,包括直接隶属国家各部委指导的传媒,如新华社上海分社、中国日报上海分社、人民日报上海分社、光明日报上海记者站、中央人民广播电台上海记者站等;直接隶属上海各级政府指导的传媒,如解放日报报业集团、上海文广集团等;还有直接隶属于其他省市各级政府指导的传媒,如南方日报驻沪记者站等。另外,还有大量隶属企事业单位的各类专业传媒,如各单位自办的报纸、刊物、广播电台、电视台等。这些传媒相互无隶属关系,各自为政,导致上海传媒界分散化格局尤为明显。然而,这种分散性让许多传媒单位选择错位经营、差异化发展的路子,形成各具特色的传媒运营模式,造就一大批政治导向正确、栏目内容健康、专业特色鲜明、发行量大、收视率高、学术和社会影响力大的优质传媒。随着上海国际化大都市战略的推进,上海媒体传播作用日益显现,客观上需要加大上海各类传媒的宣传力度。如何通过优势互补、强强联合,把分散化的传媒资源聚合在一起,充分发挥传媒在上海公共外交中的传播优势尤为关键。近年来,上海在这方面大胆探索,积累许多宝贵经验。

一方面,从上海出境交流合作上看,上海通过影视传媒方面的人才、技术、资源等巨大优势,开展多途径、多样化的交流合作,使得上海出境的传媒合作数量增长迅速。2004年—2012年期间,上海出境与各国和地区的交流合作总数达497次,其中,宣传片的交流合作有75次、电视传媒交流合作有381次、电影传媒合作交流有14次、网络传媒的交流合作有1次,其他方式的合作交流有26次*根据《上海统计年鉴》(2003年—2012年)进行整理后统计形成的数据。。同时,上海出境传媒合作的国家和地区分布也非常广泛,不仅有美国、日本、台湾、德国、意大利、韩国、澳大利亚、加拿大、澳门等热门国家(地区),而且也包括爱尔兰、巴西、印度尼西亚、希腊、乌兹别克斯坦、阿联酋、博茨瓦纳等冷门国家,显示上海媒体国际传播力的广泛性。

另一方面,从各国(地区)来沪开展传媒合作交流来看,上海出境合作交流所带来的反馈效益巨大,各国(地区)来沪开展传媒合作交流的数量有显著增加。2004年—2012年期间,各国(地区)来沪开展影视传媒合作总数达274次,其中,宣传片的交流合作有6次、电视制作交流合作有255次、电影拍摄合作交流有12次。同时,各国(地区)来沪开展传媒合作交流的的国家和地区分布广泛,有香港、美国、日本、新加坡、澳大利亚等主流国家(地区),也有瑞典、乌拉圭、泰国、伊朗等非主流国家,充分彰显上海对各国(地区)的巨大吸引力,客观上推升上海公共外交的国际传播影响力*根据《上海统计年鉴》(2003年—2012年)进行整理后统计形成的数据。。

上海良好的城市社会环境也吸引各国的主流媒体,有美国等23国的91个新闻分支机构先后落户上海,其中,美国有13家、丹麦有10家、韩国和日本各为8家、法国和德国各为7家、芬兰为6家、荷兰和英国各为5家、瑞典为4家、西班牙为3家、挪威、土耳其和新加坡各为2家,占各国驻沪新闻分支机构总数的90%*根据《上海统计年鉴》(2003年—2012年)进行整理后统计形成的数据。。这些驻沪新闻分支机构借助上海的窗口来观察中国社会,报道中国发展的最新动态,所有这些都为上海公共外交的城市形象力开辟“绿色通道”。

(四) 上海积极参与国际组织活动

上海作为中国国际化程度较高的城市,较早参与了国家重大外交事务活动,尤其是在20世纪70年代中美关系正常化的过程中,上海发挥独特作用,中美《上海联合公报》的签署,已成为中美关系史上的重要篇章,而上海的城市名片也一同载入中国外交史册,具有里程碑的意义。近年来,上海为配合中国国家外交战略布局,凸显中国负责任的大国形象,在创建和参与国际组织活动方面积极承担次国家行为体的职能,充分发挥上海政府公共外交的优势。

上海合作组织是上海较早参与举办的国际组织,目前已举办上合组织的各类会议4次,其中,举办上合组织元首级会议2次、上合组织经贸部长级会议1次、上合组织最高法院院长级会议1次。上海通过参与上合组织的活动,推动上海合作组织成员国的元首、部长、法院院长等各层级会晤交流机制的常态化,也使上海的城市品牌在上合组织内更加深入人心。而APEC上海峰会是中国迄今为止举行的规模最大、规格最高的多边外交活动,它在拓宽中国多边自主外交渠道的同时,还彰显上海公共外交的国际视野。上海世博会作为中国举办的最大规模的会展活动,从2010年5月1日至10月31日,共184天,吸引189个国家和57个国际组织参展,参观人数达7300万人次。这些重大成就开辟地方外事融入国家总体外交的新途径,极大活跃上海公共外交在国家对外交往中的气氛,对国家公共外交具有长期和深远的影响。

特别值得一提的是,2014年5月20日至21日在上海召开的亚信上海峰会,有来自40余个国家和国际组织的代表齐聚一堂,其中包括巴基斯坦总统侯赛因、伊朗总统鲁哈尼、斯里兰卡总统拉贾帕克萨、俄罗斯总统普京等12位成员国和观察员国的国家元首或政府首脑,以及联合国秘书长潘基文等10位国际组织负责人,因而此次峰会将是亚信历史上规模最大的一次盛会,也是上海公共外交中最有影响的一次外交活动。作为亚信峰会的主办方,上海各界在峰会期间,为许多国家和国际组织的领导人提供访问社区企业,会见学者和学生,参观博物馆和展示厅,实地考察(上海)自由贸易试验区,观赏各种文化表演,让他们亲眼目睹上海的硬件发展,亲身体验到上海民众的开放、热情和友善,在同各界人士互动中了解上海,感悟上海的时代风貌和进取精神。上海各高校的亚信志愿者们还以他们热情接待和周到服务,成为上海公共外交的模范实施者和积极推广者。由此可见,上海积极参与各类国际组织的活动,对上海公共外交无疑具有巨大的正面效益。

二、上海国际化大都市公共外交的潜在风险

(一) 政府公权对城市形象力的塑造缺乏科学性

1. 政府公权过于强势,“数字GDP”公共外交盛行。随着上海经济社会的不断发展,上海对外交往日益频繁,参与公共外交活动的政府部门越来越多。为应对这种变化,上海政府借助公权,制定一系列公共外交相关政策,推动上海公共外交的发展。然而,这些政策在制定过程中,没有遵循公共外交的基本规律,政策起点低、标准不统一,加之政府干预过多、政出多门,导致各部门在实施公共外交时,经常会出现相互矛盾和冲突的地方,造成上海政府公共外交的主体混乱,各自为政,难以形成全方位政府公共外交的合力,影响上海公共外交城市形象力的塑造。受此拖累,许多政府部门对公共外交的认识不足,认为公共外交是外事部门的事情,与本部门无关系,只要把本部门的本职工作完成就可以了,公共外交的主动性不够,缺乏公共外交的工作意识,被动接受上级政府部门指派下来的公共外交任务。表面上看,政府各部门热衷于公共外交,与各国政府的对等交流活动异常火爆,友好城市群势如破竹、遍地开花,而实际上许多交流只是流于一般性的交流形式(部长级代表团的互访),而富有成果的高级别(总统级代表团的访问)、高质量的公共外交活动不多。这种“数字GDP”公共外交泛滥的局面若得不到有效遏制,它会在很大程度上有损于上海公共外交的城市形象力。

2. 政府公共外交的工作方式滞后。公共外交是民众外交,其主要对象是他国民众,能否抓住他国民众的“心”,是衡量公共外交成功与否的重要指标。由于他国民众在文化特征、风俗习惯、以及思维方式等方面都与上海有明显差别,这就决定上海政府公共外交不能沿用做上海民众的工作方式来做国外民众的工作。事实上,政府公共外交在很多时候都基本沿用这一传统工作方式,最典型的就是用上海的传统思维来对他国民众“表达上海城市形象”、“讲述上海城市故事”,过多展示上海城市功能建设上取得的辉煌业绩,忽视城市精神与城市功能和生态环境的有机结合,也很少顾及他国民众的文化背景和思维习惯。这看上去好像很符合公共外交的演绎逻辑,也表达上海对他国民众的真诚,其实恰恰相反,没有起到公共外交的“攻心”目的,甚至可能会让原本喜欢上海海派文化、迫切需要了解上海的他国民众,对上海产生误会或歧义,进而“反感”上海。这对上海公共外交城市形象力的损害无可估量,势必引起各级政府部门的高度关注。

3. 政府对国外各类驻沪机构在公共外交中的作用认识不足。上海作为中国国际化程度较高的城市,国外的驻沪领事馆等各类驻沪机构云集,其中,不少机构本身就具有外交或公共外交的职能,是上海政府公共外交的重要资源。由于这些机构多为各国外交部的派出机构,直接与中国的外交部门打交道,所以,它们长期以来游离于上海政府公共外交的视野之外,未给予应有的重视。事实上,许多国外驻沪机构都肩负国家外交责任和传播公共外交的双重使命,它们在完成国家交办的各项外交事务的同时,无时无刻不关注上海的政治、经济、社会等各项事业的发展,收集和整理上海的各类信息传回国内,供其政府决策参考。不仅如此,它们还通过网站、博客、微信、报刊、广播电视、微视频等形式,传播上海的“所见所闻”,制造上海的舆情导向,竞争上海的舆论话语主导权。如何处理好上海政府与各类驻沪机构的关系,摒弃意识形态和价值观的惯性思维,变被动应战为主动出击,加强双方的对话沟通,构筑双方的理解和信任屏障,传播“上海好声音”,对上海的政府公共外交来说,无疑需要认真研判。

(二) 文化交流的重要性未引起足够重视

1. 文化交流缺乏长期的发展战略支撑,官方色彩浓厚。文化交流是一个长期发展战略,需要有较为长远和系统的发展规划来加以实施和推进。尽管上海在文化交流上把发展多层次、宽领域对外文化交流格局,实施文化走出去战略,不断增强上海海派文化的国际影响力作为其发展目标,但在实施过程中仍未确立文化交流的具体化、清晰化、阶段化的发展路径,文化交流机制的可操作性不强,难以取得实质性的成效。受此影响,上海尚未制订上海文化交流的中长期发展规划,来指导上海文化交流的发展方向,势必导致上海文化交流的定位模糊,“走一步看一步”的观望气氛十足,无法调动全社会力量共同参与文化交流事业。其结果必然造成上海文化交流目前官方独大的格局,即文化交流以政府的各级部门、文化和教育事业单位等为主体构成,官方和半官方色彩较为浓厚,体制性障碍较为突出,民间和社会力量的参与十分有限,不利于上海文化交流的健康发展。

2. 文化资源没有得到充分开发利用。上海是中国的中西文化元素合璧最典型的多元文化城市,不仅拥有丰富的传统历史文化资源、近代外来移民文化资源、近代西方文化资源等,而且还有众多当代文化资源,可谓文化的“海纳百川”。近年来,上海通过文化交流,把大量的历史文化、西方文化元素等文化资源推介到世界各地,引起各国的广泛共鸣,为上海文化交流增添许多正能量。然而,在文化交流中,由于意识形态和价值观的差异性,上海许多优秀的当代文化资源没有得到很好地开发和利用,使得文化交流的整体效应大打折扣。代表上海主流的社会主义意识形态和价值观的文化,是上海当代文化的重要组成部分,这些社会主义文化,不仅是要让上海民众知晓和认同,而且也更需要让世界人民所了解。只有这样,上海的文化交流才能够更全面地反映上海文化的风貌。否则,长期刻意回避社会主义主流文化,把传统文化与当代文化相互割裂,既不利于社会主义文化深入人心,也不利于上海国际化大都市形象的整体塑造。况且,上海的传统文化是历史的产物,各国民众喜欢传统文化,不代表他们就认同当代社会主义文化和政治制度。只有海外民众认同上海的当代文化,他们才有可能理解上海的发展模式,也才可能让上海的国际化大都市形象得到各国民众的普遍认同。所以,努力挖掘和整合上海优秀当代文化资源服务于文化交流,对上海文化交流而言,将面临更大考验。

3. 文化交流渠道亟待疏浚。文化交流的成功与否,不仅取决于强大的文化吸引力,更在于文化交流的顺畅。上海的海派文化引起世界各国民众的广泛兴趣已成为不争的事实,但由于文化交流长期以来没有受到足够重视,双方的文化交流渠道狭窄,严重影响文化交流机制的正常展开。一是受地域阻隔,上海出境和来沪进行文化交流的人数有限,不可能进行大规模、持续性的文化交流活动,极大限制上海文化交流的广泛性和影响力。二是汉语作为一种非国际通用语言,在汉语区之外掌握的人数很少。虽然政府通过在海外设立孔子学院、增加来沪留学生的人数等途径,解决汉语的交流障碍难题,但毕竟是杯水车薪,不可能从根本上扭转汉语国际化的困局,加之双方之间的文化、习俗等方面的差异,使得使用汉语交流困难重重,加剧上海文化交流的难度。三是上海的文化传播能力有限,海派文化“走出去”战略难以一蹴而就,报刊和图书发行、影视、动漫等仍相对落后,文化产品输出量较小,与西方国家存在较大差距。四是上海文化交流太注重交流形式的张扬、忽视交流内容的合理布局,过分追求数量指标,缺乏品质保障,突出反映在交流手段传统、交流种类单一、交流层次低下、交流的国家(地区)分布散乱且不均衡。这些都在很大程度上阻碍上海文化交流的发展。

(三) 媒体的国际传播力嬴弱

1. 媒体的综合实力相对较弱。以解放日报报业集团、上海文广集团等为代表的主流媒体,是上海媒体的两大传媒巨头,掌控着上海的报纸、杂志、电视、网络、电影等新闻传播行业的半壁江山,无论在新闻报道量还是在集团资本量上,它们在上海的新闻传播领域都占据绝对优势地位,是上海媒体综合实力的集中体现。除此而外,上海还有众多由各区县、企事业单位创办的报纸、杂志、影视传媒等,其规模和发行量都比较小,在国内新闻传播行业几乎没有任何竞争力,这在很大程度上限制上海媒体综合实力的全面提升。况且,在上海的新闻传播市场上,还同时存在着中央和各省市的媒体,尤其是中央一级的主流媒体和新闻机构的“巨无霸”,如中央电视台、中央人民广播电台、新华社、人民日报、光明日报等,主宰90%以上的国内国际新闻报道。上海的国际新闻大多是转载它们的新闻,本地媒体在国际舞台上处于“无音”状态。尽管上海对传媒的国际传播给予很大关注,并在硬件设备、财政支持等方面投入大量资金,但上海与这些媒体实力仍有很大差距,信息传播能力和辐射力十分有限,其媒体的综合实力有待提高。

2. 媒体缺乏高素质的国际传播人才。媒体传播成败的关键不在于硬件投入的多少,而更取决于优秀的国际传播人才的拥有。因为国际传播硬件投入的差距可以在短时期内弥补上,但国际传播人才的培养则需要一个漫长的周期,短期内无法得到解决的。当今世界,谁掌握高素质的传播人才,谁就能够在全球媒体竞争中居于领先地位,这一点毋庸置疑。上海如果要在媒体传播上有所作为,势必要在国际传播人才的引进、培养、选拔上多动脑筋,否则将无法在国际传播的采编、设计、制作、宣传等方面形成自己的特色,也难以发挥媒体传播在公共外交上的作用,进而影响上海国际化大都市的进程。目前,上海对国际传播人才未形成统一认识,理念也没有到位,更缺乏必要的媒体人才方面的选拔机制、考核机制、激励机制等,使得上海的国际传播人才,特别是高素质的国际传播人才非常缺乏,无法适应快速发展的媒体传播情势。因此,上海需要通过加大体制改革,为引进和培养高素质国际传播人才创造良好的生存和发展环境。

3. 媒体缺乏创新意识,受众群体相对偏窄。媒体的生存和发展与受众人数的多少密不可分。世界上成功的知名媒体,往往都有相当大的受众群体,且分布在世界各地。从国际传媒角度看,由于受众的精力、时间等所限,且偏好不同,一旦某知名媒体获得受众的喜爱,这些受众往往就成为这些媒体的“铁杆粉丝”,很难再把其注意力、精力放在其他媒体上。为此,许多知名媒体,诸如美联社、法新社、新华社、中央电视台、凤凰卫视等,都很注重在国内外进行传播布局,培养受众,久而久之,逐渐在海内外拥有庞大的“欣赏”群体。上海媒体虽也认识到这一点,在媒体传播的海外布局上做了大量国际传播的工作,取得不少突破,但与国际大都市的标准仍有很大差距。加之缺乏媒体传播的全球布局意识,缺少“海派”的气魄,固守上海传媒传统阵地,与外界的交流不充分,集中表现在交流层次低、交流种类单一、交往国家分布不平衡,特别是与世界主流媒体的交流合作不频繁、互动不够;传媒的手段和方法过于陈旧,新媒体技术的开发和运用落后,缺少高质量的、在海内外有影响力的品牌,传媒效果欠佳。因此,要想从根本上扭转上海媒体传播话语“积贫积弱”的困局,对上海来说,将是长期而艰巨的任务。

三、上海国际化大都市公共外交的应对策略

(一) 加强政府公权对公共外交的引领作用,提升上海公共外交城市形象力

1. 整合上海公共外交的公权资源,实现公共外交的双轨制。以上海大公共外交的理念,打破现行各部门之间的行政界限,统筹公共外交的公权资源,科学规划上海公共外交的双轨制。通过上海市人民政府外事办公室牵头,由上海市人民对外友好协会和上海市公共外交协会共同主导的公共外交机构,负责上海公共外交的战略规划和政策落实。同时进一步整合上海公共外交的资源,淡化政府公权对公共外交的过度干预,凸显社会团体的权力形象和责任担当,增强上海公共外交的国际公信力,根本扭转上海公共外交长期以来形成的多头管理局面,更好适应上海公共外交的发展需要。

2. 转变政府公共外交的思维定式,增强双向沟通能力。上海政府公共外交的推介应走出“以我为主”的怪圈,更多从国际社会民众需求出发,把他国民众的思维逻辑、生活习惯、政治观念、文化传统等渗透到宣传上海的整个过程当中,并依据他国的文化、政治、经济发展状况的标准,以他国民众喜闻乐见的方式,通过“上海立场、国际表达”的公共外交理念,展示上海海派文化的思想、文化和价值观的全貌。利用互联网、手机短信、微媒体等手段,加大与国际社会民众的有效互动,畅通沟通渠道。注重多方收集国际社会民众对上海政府各方面的反馈意见,不断改进和完善政府公共外交方式,提升上海公共外交城市形象力。

3. 加强与各类驻沪国外机构的沟通能力。应组织专门力量,研究驻沪领事馆、美国商会等各种涉外机构和非政府组织的现状和活动规律,确立目标指向,锁定公关对象,有的放矢进行战略突破。采取灵活和务实的政策措施,联络驻沪涉外机构和非政府组织的“感情”。例如,通过上海公共外交协会、对外友协、工商联、总商会、欧美同学会、侨联等民间方式邀请涉外机构、非政府组织的负责人参观,直观了解和认知上海,增加对上海的亲近感;通过举办各种联谊会、恳谈会、经验交流会等形式多样的研讨会和论坛,与他们相互交流看法,求同存异;通过宣传引导,在上海地区招募一批思想觉悟高、有奉献精神的志愿者直接参与涉外机构和非政府组织的工作,扩大公共外交的渗透力,形成“你中有我,我中有你”的公共外交新格局,使之朝着更有利于上海公共外交的方向迈进。

(二) 深化文化交流机制的内涵建设,推进上海多层次文化交流

1. 抓好上海文化交流的机制建设。从国际化大都市的长远利益出发,探讨建立一套科学、规范、有序的文化交流机制。在文化交流的原则上,应服从国家公共外交和上海国际化大都市总体战略,把树立大文化观念、开放包容和双向互动、超越意识形态和价值观差异、多元文化共存作为其行动准则,充分体现文化交流机制的整体性和前瞻性。在文化交流的运作路径上,把上海海派文化的传统性与现代性有机结合,构建具有国际话语的上海文化体系;遵循世界文化交流的规律,实现海派文化与世界多元文化的接轨;完成文化交流的“去官方化”,充分发挥社会各界在文化交流中的作用;积极开展与各国民众的思想交流,拉近双方意识形态和价值观的距离。在文化交流的组织上,通过整合现有外事部门、文化事业单位的资源,理顺上海文化交流关系,充分调动文化企业、民间组织、海外华侨等社会力量的积极性,加强各部门、海内外的协调配合。指导资金筹划、跨文化交流的人才引进和培训等,提高上海文化交流的交往能力。

2. 充实上海文化交流的内容,加强国际多边文化交往。在大力弘扬上海海派文化的前提下,着眼于世界文化发展的前沿,大力发展具有时代性、世界性的先进文化,努力创作出具有鲜明民族特色和时代特征的上海现代文化,增强上海文化软权力的感染力和辐射力。大力发展与国际组织的文化交流,积极利用联合国教科文组织、上海合作组织、世博局等多边组织向世界传递上海的声音,进一步增强上海的国际话语权;积极开展同全球公民社会的文化交往活动,参加由其发起、倡议和组织的一系列国际公益文化活动,对塑造上海城市形象有建设性的意义和作用。

3. 突出重点、全面推进。根据上海现阶段的财力、物力、人力资源情况和媒介竞争力,确立上海文化交流的战略方向,把欧洲和亚洲地区国家的文化交流置于文化交流发展的优先地位。针对国际社会各国或各地区民众不同的思维方式、认知特点和乐见方式,疏通政府-政府、政府-民间、民间-民间的文化交流渠道,增强与它们的交流互动,多方式、多维度推销上海文化,向他们展示上海经济政治发展和文明进步的成就,还原一个客观、真实的上海,真正树立起上海国际化大都市的良好形象。

(三) 转变传统媒体传播观念,充分发挥上海媒体的国际传播力

1. 以政府为主导,树立正确的国际传播理念。上海的媒体必须服从国家和地方政府的绝对领导,坚持社会主义的政治方向和“双百方针”,全心全意为国家和地方的社会主义建设服务。围绕上海的政治、经济、社会等发展战略,结合上海媒体自身的特点,打造具有上海国际化大都市特质的国际传播理念。通过解放思想、大胆创新、勇于探索,从根本上摆脱传统媒体的僵化思维方式和习惯,坚持国际化视野和新闻至上的原则,把国际传播的原则性和灵活性兼而有之,只要符合国家和地方利益、符合人类共同利益,以及代表人类共同价值观的先进传播思想和理念,都要大胆尝试,做到国际国内并重,从宣传型逐步过渡到新闻传播型,积极参与国际话语权的竞争,逐步提高上海媒体话语的国际地位。

2. 加大上海媒体国际化的改革力度。应着手规划上海媒体国际化发展战略,整合上海现有的解放日报报业集团、上海文广集团等主流媒体资源,把上海媒体国际化的阶段性目标与长远性目标有机统一,打造具有上海国际化大都市特性的、拥有强大运营能力、较强国际影响力、较好国际竞争力、较大国际话语权的大型传媒集团,推动上海主流媒体的国际化步伐。要加强上海媒体国际化的技术创新,运用当代最新的传媒技术手段,创作出更多在海内外有影响的品牌,适应受众的“口味”。利用最新的通讯和网络技术,扩大上海媒体的国际传播范围,吸引更多受众群体。进一步深化与世界各国的媒体交流与合作关系,以亚洲和欧洲国家为突破口,通过持续性的城市宣传片、影视、网络等方面的合作交流,扩大与世界各国媒体交往的范围。加大引进和培养上海媒体国际传播人才的力度,设立上海国际传播人才基金,广揽才俊,增强媒体国际化的竞争力;与国内外知名高校合作,联合培养高素质的国际型媒体人才;改革人事制度,选派优秀人才出国深造,拓宽其国际视野,建立一支高素质的媒体国际传播人才队伍。

3. 构建上海的网络媒体话语平台。运用网络平台,通过开设专门的中外文网站、微视屏、微新闻、博客、微信、手机短信等手段,及时快捷投送有关上海的政治、经济、社会、民生等各类海量信息,让受众随时随地了解上海。开设各种网络媒体的交互平台,吸引受众参与交流,对一些虚假新闻要给予澄清,对受众提出的各种问题要及时回复,引导受众真实、客观地认识事实真相,在受众群体中树立良好的信誉。密切跟踪网络媒体受众群体的点击量,分析受众对网络媒体各个板块的关注程度,及时调整相关内容,提高网络媒体的传播效果,使其在上海的媒体中发挥更大作用。

(四) 积极探索参与组织重大国际组织活动的新方式,打造上海国际化大都市的城市品牌效应

应依托上海的区位优势和人文情怀,积极配合国家外交的战略布局,承担次国家行为体的职能,做好上海合作组织会议、APEC会议、亚信上海峰会等重大国际组织活动的后续工作,发挥上海国际化大都市的优势,提升上海主办大型国际活动的综合能力,形成国家重大外事活动和重大国际组织活动的常态化机制,彰显上海公共外交的国际视野。同时,还要瞄准国际大市场,积极宣传和推介上海城市品牌,运用市场化的运作机制承揽各种具有国际影响力的重大国际会议、展览、赛事活动,吸引知名国际组织把它们的总部迁到上海,使上海成为众多的国际组织、国际会议、国际展览、国际赛事活动的主办地和冠名城市,提升上海国际化大都市的城市品牌效益,扩大上海公共外交的国际辐射力。

(责任编辑:潇湘子)

The Route Choice of Public Diplomacy on Internationalized Metropolis Shanghai City

Su Ping Zhu Xinguang

The paper draws the conclusions that Shanghai public diplomacy is evolving with the strategy of Shanghai internationalized metropolis from analyzing shaping city image of Shanghai government and multi-tiered cultural exchanges and expanding the spread of media international and participation of international organizations based on Shanghai case. The reality adaptive performance include that government public power is the engine which shape city image in making Shanghai friendly city groups and consular officer in Shanghai, it also must be the leader on concentration and practice of city spirit. It includes that shanghai culture revival open the imaginary space of Shanghai culture exchange, constantly guarantee Shanghai culture exchange, and build the mechanism of multi-tiered cultural exchanges. It includes that government lead spread discourse power of Shanghai medium and activate the spread enthusiasm of Shanghai medium discourse. It also includes forming the public diplomacy pattern of Shanghai character through organizing and holding various kinds of international organization and conference such as Shanghai Cooperation Organization, APEC conference, Shanghai Expo, Shanghai CICA summit and so on. That also carries the risk in Shanghai public diplomacy of shaping public diplomacy city image, the risk in the recognition degree of the importance of the culture exchange, the risk in the weak of international spread of medium discourse. Therefore, this paper proposed the construction of progress path of Shanghai public diplomacy which could promote more the display of Shanghai sub-national diplomatic behavior and upgrade Shanghai international figure.

Public Diplomacy; Shanghai; Internationalized Metropolis

2015-12-30

D827

A

0257-5833(2016)04-0013-17

苏 萍,上海师范大学法政学院讲师;朱新光,上海师范大学法政学院副院长、教授、博士生导师 (上海 200234)