云南彝族陀螺竞技文化调查研究——以南华县岩村为个案

李玉军

(文山学院 人文学院,云南 文山 663099)

云南彝族陀螺竞技文化调查研究——以南华县岩村为个案

李玉军

(文山学院 人文学院,云南 文山 663099)

采用文献资料法、田野调查法和访谈法对哀牢山区岩村彝族“打陀螺”的传说、“打陀螺”的时间及其产地、陀螺的制作工艺、比赛规则等相关事项进行调查研究,分析云南彝族陀螺竞技文化的内涵,认为“打陀螺”运动是隐性民间社会组织形式的体现,在一定程度上体现着彝族地方社会的价值观,是一个族群相对独立的文化认知系统之一,也是村与村、家族与家族间交流的主要平台之一。

哀牢山区;岩村;彝族;“打陀螺”

陀螺竞技是中国西南少数民族在年节期间一种极为普及且深受欢迎的民间传统体育项目,云南彝族群众酷爱此项运动,在很多地区经久不衰。文章个案地是云南省南华县马街镇威车村委会岩孜头自然村(以下简称为“岩村”),该村共有22户,村民有李、普、鲁、徐、丁五个姓氏,全是彝族,从事农业生产并兼有一定的畜牧业,同时还辅以打猎和采集,是一个较为典型的山地自给自足型耕牧狩猎采集结合的村寨。该村东距南华县城207公里,南距景东县城160公里,北距南涧县城186公里。位于哀牢山脉上段、红河的上游(礼社江)。该村海拔在1500~3000米之间,占地约为15平方公里,属于亚热带气候,但有垂直分布的特点。由于长期封闭的环境造成了交通不便,该村彝族群众很少与外界交往,被很多民族学者称为“秘境”。

中国的陀螺运动始于公元前5000年左右的河姆渡文化时期,考古工作者在河姆渡遗址发掘到陀螺42个,其中木质陀螺38个,陶制陀螺4个,其形状与现在的陀螺基本相似,考古专家认为打陀螺是河姆渡人的娱乐活动方式之一。[1]而“陀螺”这一名词最早出现于明朝,“陀螺者,木制,如小空钟,中实而无柄,绕以鞭之绳而无竹尺,卓于地,急掣其鞭。一掣,陀螺则转,无声也。视其缓而鞭之,转转无复往。转之疾,正如卓立地上,顶光旋旋,影不动也。”[2]清朝及民国时期,一些典籍中不乏有关陀螺的记载,时至今日,陀螺已经成为老少皆宜的一项群众性运动。正因为如此,近年来研究陀螺运动的成果也比较丰富,通过检索中国知网1990年至2015年有关打陀螺和陀螺运动的科研论文,共有40余篇。比较有代表性的如李艳平、戴念祖的《浅说陀螺史》,此文以丰富的材料分析了中国陀螺的发端、介绍了世界其他地区的陀螺及其陀螺的传播;[3]秦海生《陀螺运动发展研究》一文对陀螺的不同名称、种类、玩法及现代陀螺运动的发展做了详细的阐述;[4]余刚《少数民族传统体育竞技项目——陀螺技术及特点分析》主要分析了陀螺运动的特点及技术;[5]秦炜棋、周创《论陀螺运动的历史演变及其发展现状》一文对陀螺运动的历史演变、发展现状做了回顾和阐述;[6]蒋东升《瑶族打陀螺文化内涵探析及人类学视角解读》一文则分析了瑶族打陀螺的文化内涵,并从人类学的视角对瑶族打陀螺进行解读[7]……

从这些研究成果来看,学者的注意力主要集中在中国陀螺的考古发现和陀螺运动的历史及现状、陀螺运动的技术、特点,陀螺运动的发展、陀螺运动的规则、陀螺运动对人体的影响等方面。从地域上看,研究者主要关注广西、贵州、湖北等省份的陀螺运动,关于云南省陀螺运动的论文仅有韦晓康、赵志忠的《陀螺传统体育项目文化及特征——以云南景谷县为例》一文,可以看出学者对云南省陀螺运动的关注度明显不够。而且这些研究关注的对象基本是竞技陀螺和广场陀螺,对某一少数民族的传统陀螺运动鲜有提及。本文采用文献资料法、田野调查法和访谈法对哀牢山区岩村彝族“打陀螺”相关事项进行调查研究,分析云南彝族陀螺竞技文化的内涵。

一、哀牢山区彝族“打陀螺”的传说

云南彝族“打陀螺”运动从何时开始,没人说得清楚。查阅康熙、咸丰、光绪《镇南州志》及民国《镇南县志》,并无陀螺相关的史料记载,在《南华县志·体育》中有一段描述,但也没有提到“打陀螺”的起源和传说。在对陀螺运动开展较好的岩村进行调研时,得到了一则关于彝族“打陀螺”的传说:“三国时期诸葛亮率军南征,进入到哀牢山彝族地区一个叫‘诸葛营’的地方,为了打败对手(传说为白王)而训练骑兵,但哀牢山区山势险峻,河流湍急,难以找到合适的训练骑兵场地,因此诸葛亮就制作了陀螺让士兵训练,哀牢山区彝族群众看到后很感兴趣,并模仿诸葛亮的陀螺和士兵训练打陀螺的方式,将这种运动一直延续至今。”①另一种传说认为,打陀螺就是“打庄稼”,打赢了来年庄稼就会丰收,因此有“打赢达庄稼,打不赢皮干巴”的说法。

第一种传说有很多牵强之处,据方国瑜《诸葛亮南征的路线考说》一文分析,“诸葛亮五月渡泸水,至蜻蛉、弄栋(今大姚、姚安),招徕永昌、白崖,追击孟获,战至滇池。”[8]在当时的形势和条件下,诸葛亮不可能跑到交通闭塞、人烟稀少、山势险峻的哀牢山区去训练士兵。至于第二种传说,则表达了人们对粮食丰收的一种心里寄托,“打陀螺”的输赢与粮食的丰欠并无必然联系。对哀牢山区彝族“打陀螺”的起源比较合理的解释应该是,哀牢山区彝族先民生活在高山密林里,环境恶劣,猛兽出没,为了对付猛兽的袭击及其获取猎物以充饥,就必须通过一定的方法和手段练就对付野兽的本领,如投掷石块等,至今哀牢山区彝族在放羊的时候还有用“绳兜”投掷石块驱赶羊群的习惯。当人们进入稳定的农耕生活后,日出而作,日落而息的生活使人民有较长的时间在田间地头劳作,而农忙之外的空闲时间,彝族先民们便在田间地头因地制宜地发明了一些自娱自乐的体育项目,以往投掷石块驱赶或攻击野兽的动作,也就演变成为打陀螺之类的运动。

二、“打陀螺”的时间及其场地

在岩村,“打陀螺”一般在春节期间进行。《南华县志·文化》记载:“马街区彝族喜爱打陀螺,中青年、少年儿童尤为喜好。陀螺用坚硬的木材或牛角做成,圆锥形,其取材方便,制作简单,运动场地易选择,只要有一块50平方米的平滑土地即可。传说打陀螺是‘打庄稼’,打赢的来年庄稼就丰收。每年正月初一或立春的第一天,打陀螺活动开始,一直到旧历二月初八止,常以一个村落或几个村落同时进行。”[9]岩村彝族“打陀螺”的时间较为固定,即每年春节前后的立春、大年初一、正月十五、二月初八四天。每当春节临近,一家人或几个朋友间,就在自家院子里或较为宽阔的路边调试陀螺和进行热身训练。

至于场地,岩村彝族没有太多要求,因为当地没有比较宽阔平整的空地,因此岩村彝族“打陀螺”运动一直在一个叫做“马道子”的山间小平地进行,据说三国时期诸葛亮在此训练骑兵,故起名为“马道子”。这里是一片草地,在草地上打陀螺,可以减少陀螺和地面撞击时造成的磨损,也因为场地不宽、不平整,地上有小坑,且四周都是树林,不仅增加了“打陀螺”的难度和结果的不可预测性,也增添了许多乐趣。到每年固定的“打陀螺”时间,岩村和附近村落的男女老少都不约而同地来到“马道子”,老人、妇女和儿童在一旁的树林边看热闹,喜爱陀螺运动的小男孩找个较为安全的地方自娱自乐,成年男子(也包括部分年长的老人)聚集在场地的一端,自由组合成两队进行“打陀螺”。

三、陀螺的制作工艺

(一)陀螺的选材

“打陀螺”能否占上风,陀螺的制作工艺是非常重要的一个环节,而选材在陀螺制作过程中又非常关键。岩村彝族认为,做陀螺最好的材料是紫柚木。柚木分为白色、红色、紫色三种,而紫柚木在哀牢山区极为稀少,一般生长在海拔较低、温度较高的河谷地带。由于紫柚木颜色好看,密度大,重量适中,是制作陀螺的最佳选材。如果找不到合适的紫柚木,也可以用青刚栎树或马缨花树来代替。当然,选择不同的材料,陀螺的制作过程也不尽相同。

(二)陀螺的制作过程

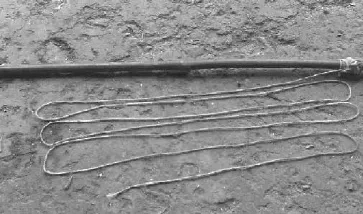

将事先准备好的20厘米左右长的干柚木、青刚栎树或活的马缨花树用锯子锯平或用刀削平其中一端,去皮,以削平的一端为上方,用刀由上往下将树木削成圆柱体,再从下端三分之一处依中轴线削成圆锥体,并在圆锥体的尖端契入一段长约5厘米左右的铁钉,以减少使用过程中地面对陀螺的磨损。这样,一个完整的陀螺就制作完成了(见图1)。然后将陀螺存放于阴凉处或涂上油,有的甚至存放于油缸中,避免陀螺被风吹日晒而裂开。制作好的陀螺高度一般为10~15厘米,直径10厘米左右,重量1~2千克。与陀螺配套的还有陀螺杆和陀螺线(见图2)。陀螺杆作为旋放陀螺的主要着力点和抛掷陀螺时控制准度的主要工具,长度为1米左右,一般用山中剑竹做成,剑竹表面光滑,晒干后硬度强,重量轻,有很好的韧性,不易折断。在陀螺杆的头部系上陀螺线,陀螺线的作用就是让陀螺旋转。陀螺线一般用麻线或棉线做成,根部较粗而线头处较细。陀螺线的长短有一定的讲究,一般为2~3米,过短则陀螺旋转力度不够,过长则在旋放或抛掷陀螺时不能完全放开缠绕在陀螺上的线,轻则弄断陀螺线,重则陀螺失去控制而伤及旁人。岩村彝族人民认为,陀螺线的长度应当小于等于自己在进攻时抛掷陀螺的距离。部分人还在陀螺杆头部缠绕十多圈陀螺线,以便在比赛时进行陀螺调试和备用。

图1 岩村彝族制作好的陀螺

图2 岩村彝族使用的陀螺杆和陀螺线

四、比赛规则

岩村彝族 “打陀螺”以分队集体对抗为主要形式,因此具有竞技性质。按家族或宗族成员分为防守方(当地称为“支家”)和进攻方(当地称为“打家”),双方成员两两相约成为对手进行“打陀螺”(见图3),比赛结果以胜负来计算。比赛开始,首先由防守方将陀螺旋放到指定的范围(见图4)(岩村彝族“打陀螺”有固定的距离,一般以2丈至4丈为限,大约在6~13米,没有专门的测量距离的工具,只凭经验而定。比赛前分别在进攻处和旋放陀螺处撒一些绿色松针。比赛过程中没有裁判,攻击方越线进攻则视为犯规,不但被取消比赛成绩,还会遭到众人嘲笑,如果防守方将陀螺旋放到界外,攻方可适当跨线击打陀螺。有时比赛中没有规定固定的距离,进攻方按自己习惯的距离进行攻击,而防守方也可以把陀螺旋放在场地内的任何位置)。比赛按一定的顺序进行,两队所有成员完成一次攻防,视为一局比赛结束。双方第一个出场的人被称为 “头名”,“头名”一般是初学者、青少年或技术不太娴熟之人,他们的表现对整局比赛的结果影响不大,所以对进攻方“头名”的要求是“响”,意思就是要击中对方陀螺并发出响声,为吉祥之意。第二个出场的叫“二名”,……最后一个出场的叫“老压”,意为压轴之人。一局比赛结束后,双方成员走进场内捡回自己的陀螺,准备下一局比赛。

岩村彝族“打陀螺”以击中并旋胜的方式定输赢,这与很多其他地区的陀螺比赛规则相似。所不同的是,一局比赛以最后一个击中防守方陀螺的人的成绩定输赢。如果他击中防守方陀螺并旋胜,视为攻方胜利,下一轮比赛继续进攻;如果进攻方最后一个击中防守方陀螺的队员没有旋胜,则攻方失败,下一局比赛攻守双方互换位置。

随着经验丰富和技术较好的人相继出场,比赛逐渐进入高潮。最后出场的“老压”一般由年长、技术精湛、经验丰富、为人老实者担任,此人是一个队的灵魂,扮演着类似于足球比赛中“队长”的角色。“老压”的表现对一局比赛的结果有决定性的影响,特别是对进攻方,这也要求“老压”的陀螺质量要好,重量适中,心里素质过硬,行事稳重。双方担任“老压”的人,往往都是几十年的老对手,双方的技术、力量、经验等都在伯仲之间,这在一定程度上增加了比赛的观赏性,可有效避免比赛出现一边倒的局面。

图3 岩村彝族“打陀螺”场景

图4 岩村彝族在旋放陀螺处撒下绿色松针作为标记

在这种特殊的比赛规则下,随着一局比赛的推进,气氛就越来越紧张,进攻方最后出场的每个人的表现都有可能改变整局比赛的结果。如果攻方队员在一局比赛的尾声阶段有一人击中并旋胜对手的陀螺,那么剩下的队员就可以“放”,即为了保住胜利的局面而不去击打对手的陀螺,而故意把陀螺抛掷到离防守方陀螺有一定距离的地方,“老压”也可以用这样的方式保住一局比赛的胜利果实。但通常情况下,不管前面队员的胜负如何,防守方的“老压”都以最好的状态旋放自己的陀螺,而进攻方的“老压”同样以最佳状态去击打对手的陀螺,如果他“放”了,会遭到对手的集体嘲笑,防守方“老压”也认为此人不配成为自己的对手。在这种情况下,两个“老压”的表现在很多时候主宰着一局比赛的胜负。而岩村彝族打陀螺的场地不宽阔也不平整,场边有树丛、篱笆、坑等,就算有效击中了对手的陀螺,双方的陀螺都有可能落入树丛、篱笆或者坑中,这时双方队员可对本方的陀螺进行吹、拔、拨等动作。吹就是用口吹去陀螺附近的杂物及尘土以延长陀螺旋转时间;拔就是将落入小坑中或草丛中的陀螺用手掌铲起并放到平整的地方,但此技术并非人人掌握,处理不当会适得其反;拨则是指当陀螺落入树丛或大坑时,可以用陀螺杆及时将陀螺击打回场地中,但绝不允许用陀螺线抽打陀螺。这样的规则世代相传,不允许随意更改,大大增加了比赛的趣味性和不可预测性, 场上经常爆发出笑声和欢呼声。比赛双方对自己的“老压”都非常尊重,无论一局比赛的结果如何,大家对他毫无怨言。

五、“打陀螺”的文化内涵

云南彝族“打陀螺”运动从表面上看只是一种流传较为广泛的传统体育项目,甚至只是一种带有娱乐性质的休闲文化,但其背后却隐藏着深刻的文化内涵。

第一,它是相对于国家(官方)以地缘为单位的显性村社组织(如民国时期的保甲制度或当代的村社组织)的一种以家族、宗族为主要组成单位的、与血缘相结合的隐性民间社会组织形式的体现。

在中国古代,广大农村主要依靠村社制度,如保甲制度等一些外在的、显性的乡村政治制度来对人民大众进行管理和约束,具有强制性,它调整的是户与户(家庭与家庭)和户(家庭)与国家之间的关系。而云南彝族“打陀螺”运动则主要以家族、宗族为单位,它调整的是家族与家族、宗族与宗族之间的关系,是一种隐性的民间社会组织,不具有强制性,主要靠道德、村规民约等方式进行调整和规范。显性的村社地缘性组织和隐性的民间血缘社会组织相辅相成,在很长一段时间内调整着人与人、家庭与家庭、家庭与国家之间的关系,使云南的彝族聚居区长期保持着稳定与和谐,并形成了一套约定成俗的民间组织观念体系。

在陀螺比赛中,竞技双方队伍的出场顺序都不是随意的,而是根据队员陀螺质量、技战经验、心理素质等进行特别的排序安排。特别是对最后一位出场的“老压”更加挑剔,他除了要有丰富的经验之外,还必须是家族中的德高望重者,尤其是在关键时刻不能“放”。在比赛规则中,队员中每一个人的胜与败似乎都不重要,都不影响集体的的荣誉,而“老压”则往往决定着每一轮的胜败乃至最终的胜败。因此,陀螺比赛活动中的“老压”就是一支队伍的灵魂,而在现实生活中,他往往也是家族的首领。陀螺竞技实际上是在家族首领的带领下,与其他宗族的一次有组织的家族实力交锋,而这样有组织的交锋一年仅在春节前后的这个时间段进行。

第二,“打陀螺”文化活动在一定程度上体现着彝族地方社会的价值观。一方面,“打陀螺”结果隐喻着村寨的兴衰意义。每年的立春、大年初一等举行“打陀螺”比赛,比赛结果象征一年村落的强弱走势。当地有“打赢达庄稼,打不赢皮干巴”(达庄稼之“达”即“丰收”之意,“皮干巴”意为收成不好而使人饥饿而皮包骨)之说,是陀螺比赛与一年村寨运程的形象隐喻。结构主义认为,文化的深层是以二元对立的形式存在的。陀螺竞技活动中最大的二元组合为胜—败对立二元组合。当地彝族人认为,陀螺比赛中尤其是立春那天比赛结果中的“胜”能使一个家族或村寨自豪一年,而“败”使一个家族或村寨颓丧一年。另一方面,“打陀螺”活动隐喻着彝族社会的休闲节律观。云南彝族传统社会中虽然有定期的赶集、围猎等休闲性质的活动,但赶集很大程度上来说是一种经济交易活动,而且是个人或家庭行为;围猎虽然具有家族范围的集体行动性质,但老人、孩子及妇女一般并不参与,况且现在已不再被允许打猎。而“打陀螺”是一项全民性的休闲娱乐活动。一年中,人们为此而期待并为此准备相关事宜。春节前后的时间,当地人还把它叫做“陀螺季”,比赛场地也被叫做陀螺场,而对手也被家族中人在一年中一遍一遍的提起……这些,都反映着因陀螺而起的时间观、空间观、季节观以及群体观,它们成为了彝族地方社会价值观的重要组成部分。

“打陀螺”文化活动还一定程度上体现着彝族社会的神人关系观。在岩村一带,彝族人在立春、初一、十五等陀螺比赛主要日期中,都要祭天、祭地、祭祖先。有些祭祀活动主要在个体家庭中独立进行,而家中天地祖先的祭台上往往会供上陀螺,或者祭各种“神”时并不移走平时倒供在神案祭台上的陀螺,这表明,陀螺在神受祭时无需回避,也可享受一定的牺牲祭品。另一类祭祀活动在户外进行,而且多以家族为单位,祭祀对象主要是山神。当地彝族人叫“出行”。几乎在每一个陀螺场边都有这样祭祀地。据彝族老人介绍,在比赛当日“出行”祭山祭土地,也有告知神灵,家族将在相关地点“打陀螺”,有可能惊扰它们,祭祀一方面是祈求其谅解,另一方面也有让神保佑取胜之意。

以上文化现象表明,彝族的“打陀螺”文化活动中蕴藏着多重的价值观内容,这些价值观是彝族社会地方性文化中的重要组成部分。

第三,“打陀螺”是一个族群相对独立的文化认知系统之一。人类每个族群都有相对独立的文化认知系统。这一系统由多个子系统组成,如农业生产子系统、信仰子系统、建筑子系统、医药子系统、游艺竞技子系统等。蛇螺竞技集中体现了该村竞技文化,是该村竞技文化的缩影。而这个竞技文化的“意义之网”是彝族社会文化认知系统中的有机组成部分。拉德克利夫·布朗的功能理论认为:一个文化系统中的各个子系统都对整体起着有机支撑的功能作用,个别子系统的变化也会影响整个系统的反应。[10]像岩村一样的彝村,由于交通、信息等制约,使得传统文化得以较完整地保留下来。陀螺文化是整个当地彝族文化链条中不可缺少的一环,它有力地支撑着当地整个文化生态的平衡,就目前而言,它还没有被替代的文化元素,陀螺比赛对每个当地男性成年人来说还是不可缺少的。就个体而言,他们认为如果有一年不参加比赛,自己会感到严重的“不适”,如果没有了比赛,他们认为是“不可思议”的。因此,当地一直坚守着公共的比赛场地和比赛的规则。

第四,它是一项全民运动,也是村与村之间、家族与家族间交流的主要平台之一。岩村彝族“打陀螺”活动中,主体是成年男子,但老人、小孩、妇女也直接或间接参与了此项活动,如前文所述,小孩有专门的场地,部分老人和其他成年男子同场竞技,大多数妇女虽然不直接参与比赛,但她们在一旁围观,议论某一个人的动作、技术情况,某一局比赛的输赢情况,甚至某人的陀螺大小和质量等。对交通和信息闭塞、山高路远、平日里很少有来往的人来说,是一次非常难得的情感交流机会,也是村社与村社之间以及家族与家族之间对日常生活等文化方面的一种集中交流。

注释:

① 此材料为2014年2月笔者在哀牢山区岩村进行调查访谈时所得。

[1] 浙江省文物考古研究所.河姆渡——新石器时代遗址考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2003:148-150.

[2] (明)刘侗,于奕正.帝京景物略[M].北京:北京古籍出版社,1982:67.

[3] 李艳平,戴念祖.浅说陀螺史[J].力学与实践,2007(29):80-87.

[4] 秦海生.陀螺运动发展研究[J].体育文化导刊,2011(5):89-92.

[5] 余刚.少数民族传统体育竞技项目——陀螺技术及特点分析[J].贵州民族学院学报(哲学与社会科学版),2009(2):130-132.

[6] 秦炜棋,周创.论陀螺运动的历史演变及其发展现状[J].河池学院学报,2011(2):97-101.

[7] 蒋东升.瑶族打陀螺文化内涵探析及人类学视角解读[J].兰台世界,2013(9):92-93.

[8] 方国瑜.诸葛亮南征的路线考说[J].思想战线, 1980(2):45.

[9] 云南省南华县志编纂委员会编纂.南华县志[M].昆明:云南人民出版社,1995:606.

[10] [英]A.R.拉德克利夫·布朗.社会人类学方法[M].夏建中.译.济南:山东人民出版社,1988:60.

(责任编辑 娄自昌)

An Investigation of Top Competition Culture of Yunnan Yi Nationality: A Case Study of Yan Village of Nanhua County

LI Yujun

(School of Humanities, Wenshan University, Wenshan Yunan 663099, China)

The paper investigates the story and origin of spinning the top, producing place and making process of the top and competition rules at Yi nationality Yan village of Ailao mountain area, analyzes its cultural connotation and deems that the sport of spinning the top is a symbol of implicit folk social organization forms, embodies Yi’s local social value view, one of relatively independent group culture cognitive systems and one of the major communication approaches between villages and between families using literature review, fi eld study and interview methods.

Ailao mountain area; Yan village; Yi nationality; spinning the top

G852.9

A

1674-9200(2016)04-0042-06

2015-12-20

文山学院重点学科“中国历史”建设项目阶段性成果。

李玉军,男,彝族,云南南华人, 文山学院人文学院讲师,硕士,主要从事中国古代史及云南民族文化的研究。