大儒巷:喧闹转角遇见你

记者 肖依

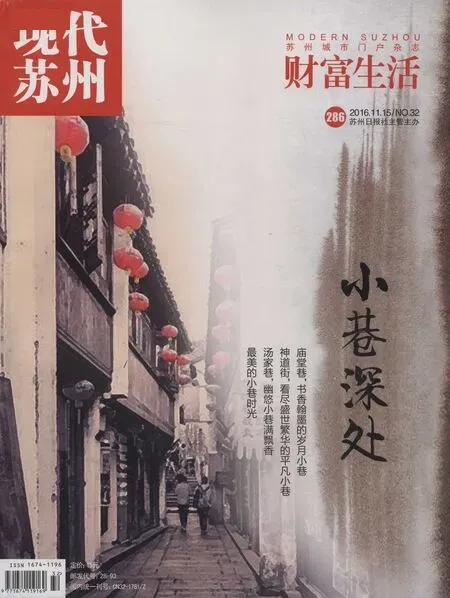

大儒巷:喧闹转角遇见你

记者肖依

从长发商厦南转入小巷,就来到了大儒巷,一条西起临顿路,东至平江路的巷子。大儒巷,原名“大树巷”,因明代大儒王敬臣在此居住而改称“大儒巷”。王敬臣,“少湖先生”,曾多次被推荐为国子监博士,学说以“慎独”为先,在家开馆讲学,收有门生400多人。

大儒巷不长,也就短短400多米;却宽,在周边为数众多的老街巷中,这让它并不那么显“老”。尤其还有干净的街道,沿街的商铺,最为醒目的艺术馆和六六视觉,如果不是不小心瞥见巷边弄堂斑驳的泥墙,那一眼望不到里的老宅,隐蔽的富潘故居,真要误以为它就是寻常街巷一条。

那些大户

其实,这里古迹众多,有昭庆寺、眼目司庙(又称老眼目司堂)、遵义知县王节愍公佐圣宅、德龄堂吴宅、端善堂潘宅、丁宅等众多苏州控保建筑,有些现在还作为民宅使用。

其中,昭庆寺,始建于元天历元年(1328),在经历了明清数次废弃、修缮后,1907年被封收归官后改为高等小学校,后为平江区大儒中心小学,1985年学校迁走。2005年,昭庆寺被全面翻修,现为平江区文化中心。门厅一匾“鸿儒昭庆”,道尽数百年沧桑,岁月更迭。

作为文化中心,这里迁入了苏州图书馆平江分馆,“吴苑深处”评弹书场,嘻哈壹笑堂表演专场,全院除了厅堂楼馆,还增建了半亭、曲廊、假山等园林建筑,一进又一进的布局宛如小巷深处的典型苏式园林。

去的那天正好有一群游客熙攘到来,每天下午,这里都会有评书专场,沏一壶茶,听一场书,游客们虽听不懂门道,但琢磨琢磨这软糯的吴语,品品这古色古香的小院,倒也不失为一种老苏州的生活体验。

大儒巷的故居老宅并不太好找,如果寻得不仔细,很可能就与其擦肩而过。比如潘镒芬故居,牌子就立得非常隐蔽。我们骑着车子来回两趟才找到这富潘家。

所谓贵潘与富潘,说的是清中晚期,苏州的潘氏被人们分为苏潘、徽潘。苏潘富,徽潘贵,明清两代,不少潘姓人士因经商或爱吴中山水,来苏定居。清代名列“彭宋潘韩”四大巨族的潘家,就是明末清初从徽州大阜迁来的,旧称“贵潘”。三百多年来,潘姓支派传衍,人才辈出。苏州本地则有一支潘氏,源于南宋末年的香山,甚是富裕。

潘家除了在科举上人才辈出,出过1名状元、2名探花在内的多名进士,在商场上也纵横捭阖。清同治12年,苏州府共有徽、苏、宁、绍4帮86家酱园,以徽帮为主,创业最早的两家都属徽籍潘姓。到了1893年,黄河治理专家潘镒芬便出生在端善堂。

这座五路七进的典型清代大宅院,屋宇栉比,庭院深深,是这位毕生致力于黄河治理,曾主持黄河花园口堵口复堤工程的水利专家,也是苏州“富潘”家后人的出生和终老之所。

如今,也只剩爬满青苔的白墙和破旧的院门留人浮想。

那份清闲

整条大儒巷,最为惹眼的大概要属54号那幢用全不锈钢打造的银色建筑了。它是建于清代,原为七进现仅四进的老宅。主人最早可以追溯到民国时期的民族资本家丁春之,曾创办苏州第一家民办电气公司,与日本人竞争并取得全胜。因此,丁春之也成为苏州早期民族资本家的代表之一。

有意思的是,1923年冬,他的女儿丁达于从丁宅出嫁,嫁给了潘祖荫的后裔,随后改姓潘。90多年后,丁宅从大儒巷6号平移至54号,离潘姓宅院也更近了。而老宅也早已改建成为旅德华人王小慧的艺术馆,换上了富有艺术气息的苏州古典门楼式样门面,每每经过,总令人多瞧上几眼,好奇这百年老宅遇上当代艺术,究竟能碰撞出怎样的火花。

沿着巷子往东走,沿街一排各式商铺,玉石店、咖啡馆、服装店,是街巷拓宽后的新颜。也有一些招牌老店,比如蟹壳黄,依旧会在闲暇的午后排起长长的队伍。正好,趁着早上路人三两,我们赶紧买了几个蟹壳黄,一个梅干菜饼,边咬边逛。

阴天的早上,正准备开张的店主,打着招呼的街坊邻里,悠闲逛在巷子里的游客,多少让这条巷子显得有些清冷,却也独得一份清闲。

巷东8号的德邻堂吴宅,明清建筑,宅主吴曾祚是清代状元吴廷琛的曾孙,留学海外,回国后创办电讯业务,民国时当过锦州、苏州、宜昌、常州的电报局局长。厅后有徐葆光题“松苞竹茂”砖雕门楼及贴砖影壁,是苏州目前所知的唯一仅存的徐葆光古迹。

如今,曾两路六进的大宅早已住进几十户人家,杂乱无章却市井生活。

虽处喧嚣的平江路转角,大儒巷却显然更为苏式生活。回头看这巷子里的几条夹弄,偶有老人穿梭,总觉时光恍惚,好似这白墙也一起在讲诉那过往的故事,还原这老巷生活。