简述敦煌莫高窟保护管理工作的探索和实践

樊锦诗

内容摘要:笔者从上世纪60年代至今,与莫高窟的工作人员一起致力于莫高窟遗产地的保护现状的提升,从最初的管理摸索,到逐步引入先进的管理和保护理念、与盖蒂保护所等多家国外文物保护机构合作,最终将敦煌莫高窟的文物保护工作与旅游管理工作做到全国领先乃至世界瞩目的水平。这是数十年所有参与莫高窟保护工作的国内外专家们坚持与努力的结果。

关键词:敦煌;莫高窟;文物保护;管理

中图分类号:K206.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)05-0001-05

Abstract: Since the 1960s, the author has been working together with the staff of the Dunhuang Academy to improve conservation work at the Mogao Grottoes heritage site. From initial basic management to the introduction of advanced management strategy and conservation philosophy, even including collaboration with foreign institutions on several artifact conservation projects, the cultural relic conservation and tourist management at Mogao has risen to a leading position in China and even in the world thanks to the persistence and hard work of both domestic and foreign experts engaged in conservation work at Mogao over the past decades. This paper presents a brief introduction to this process.

Keywords: Dunhuang; Mogao Grottoes; cultural relic conservation; management

因多年向往敦煌艺术,而于1962年我争取到莫高窟实习的机会。此行既满足了心中的夙愿,又导致我第二年北京大学毕业后来敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)工作,如今已在此工作了53年。

一 第一阶段(1975—1984)

我初到管理岗位,不懂什么是管理,也没有什么想法,以为是继续做常书鸿先生以前做过的保护管理工作。

那时我只能做到以前辈为榜样,尽自己之力将工作开展起来。

二 第二阶段(1984—1997)

20世纪80年代,中国进入了改革开放时期。1984年,甘肃省委、省政府作出了扩大敦煌文物研究所的建制、更名为敦煌研究院的重要决定,为敦煌研究院的未来发展创造了良好的条件。敦煌研究院在著名的敦煌学者段文杰先生的领导下,迈入了国际合作、科学保护、研究创新、弘扬传播的新阶段。

1986年,国家文物局决定将莫高窟申报世界文化遗产,由我负责撰写莫高窟的申遗材料。撰写莫高窟申遗材料给了我一次极好的学习机会,初步懂得了世界文化遗产具有突出的普遍价值及意义、其保护管理的重要性及如何保护管理。更重要的是,这督促我开始经常对国内和国际保护文化遗产法律、法规、规章以及这方面研究成果的学习和关注,也促使我开始对莫高窟的保护管理的钻研、思考和探索。

作为莫高窟的管理者,我在申遗过程中和申遗成功后,就把有效保护和管理莫高窟的国家责任以及《操作指南》指出的“世界遗产的保护与管理须确保其在列入名录时所具有的突出的普遍价值以及完整性和真实性在之后得到保持或提升”的理念,作为我心中和敦煌研究院不懈追求的最高目标和科学理念,并为此持续地探索和实践。

申遗又使我知道了世界文化遗产保护,不仅是缔约国之事,也是全人类共同关注的大事。通过联合国教科文组织驻华代表的大力帮助,开始与美国盖蒂基金会及其盖蒂保护研究所等国际文物保护机构开展保护管理合作(图1),此后还逐步扩大到与其他国家保护研究机构的合作。

在国际合作中,对文化遗产地的共同保护研究、参观考察和讨论都是极好的学习。这使我和我的同事可以学习和引进国际文化遗产保护的先进理念、先进技术、先进经验。

(一)我的思考

敦煌研究院如何使世界遗产莫高窟的保护管理实现国际标准确定的目标和理念:

前辈们多年奠定的保护研究基础和铸成的可贵精神要继承和发扬;

文化大革命造成敦煌研究院闭塞的氛围,缺乏人才,缺乏仪器,较差的工作和生活条件要改变;

保护不能只停留在加固和修复上,而要开展包括莫高窟本体及其周围环境的保护;

要对威胁莫高窟保护、保存的自然和人为因素进行研究;

已对公众旅游开放的莫高窟,应按《世界遗产公约》的要求,发挥好它的教育和传播作用;

要对使用和旅游开放洞窟实施管理。

(二)这一阶段的主要工作

1. 保护方面

与盖蒂保护研究所合作开始在莫高窟建立全自动气象站;

对莫高窟开放洞窟微环境及赋存的自然人文环境的监测;

对莫高窟崖体裂隙的监测;

对莫高窟薄顶洞窟的加固修复和研究;

对壁画材质和病害的调查研究;

对威胁莫高窟保护的自然和人为因素的调查研究;

对威胁莫高窟保存的风沙进行监测、研究和治理;

为保护研究配备仪器设备;

为永久保存莫高窟壁画,试验制作敦煌数字档案;

设置窟区安全防范技术设备;

安装洞窟窟门和玻璃屏风设施(图2);

拆除了莫高窟窟区近现代添加的构筑物,迁移了窟区前所有的工作和生活用房,完整地保护了窟区的人文和自然环境和景观。

2. 管理方面

开始引进培养专业人才和培训一支专职的讲解员队伍;

制订使用和旅游开放洞窟的管理制度;

扩大编制、增加部门、汇聚人才、改善了工作和生活条件。

三 第三阶段(1998—2014)

这个阶段是我国经济和社会快速发展的时期。

国家加大了对莫高窟的保护力度,大幅度增加了经费投入和科技手段,国际上也对莫高窟给予了更大的关注,加大了国际交流。因此敦煌研究院的保护管理工作有了极大的发展。

莫高窟保护的任务越来越繁重;面临经济和旅游的快速发展,游客逐年攀升(附表),特别是随着经济的发展,社会对莫高窟提出了各种想法和要求,给保护管理带来了很大的挑战和压力。

改进提高莫高窟的保护管理工作已时不我待。

这个阶段,我作为敦煌研究院全面负责保护管理莫高窟的管理者,更关注学习国际和国内关于文化遗产保护管理的新法规、新技术和新经验,国际文化旅游宪章和国内旅游法律。另外,我经过与国内外专家学者的保护研讨、参与起草《中国文物古迹保护准则》等,进一步加深了对保护管理世界文化遗产理念的理解。这时面对不断出现的新问题,经过反复思考,我意识到重要的是要改进和加大对莫高窟科学保护管理的力度,必须遵循《世界遗产公约》和我国《文物保护法》,运用法律武器,才能确保莫高窟的突出普遍价值;莫高窟保护、研究、弘扬和管理是一个复杂的系统工程,要立足长远和全盘统筹考虑和部署,只有制订规划,才能保障莫高窟长远、全面、健康地发展。

还要进一步加大对莫高窟保护的科学性和旅游开放管理的力度。

1. 制订《甘肃敦煌莫高窟保护条例》

甘肃省人民代表大会常务委员会于2003年批准颁布实施《甘肃敦煌莫高窟保护条例》。该《条例》采纳了世界遗产保护管理的理念,明确了莫高窟的保护对象、范围;明确规定了文物保护管理机构的职责和保护工作应遵循的方针和原则;明确规定了政府机关、社会团体和公民在保护莫高窟方面的权利、义务和应遵循的行为准则和责任。这个专项法规的颁布为莫高窟的保护管理提供了强有力的法律支撑和法律保障。

2. 制订《敦煌莫高窟保护总体规划(2006—2025年)》

敦煌研究院与美国盖蒂保护研究所、澳大利亚遗产委员会、中国建筑研究院历史建筑研究所合作编制了《敦煌莫高窟保护总体规划(2006—2025)》(下称《规划》,经国家文物局审批,甘肃省人民政府颁布实施。《规划》根据《世界遗产公约》、我国《文物保护法》、《中国文物古迹保护准则》,遵循真实、完整、可持续地保护的理念;对莫高窟文物本体以及环境要素的价值作了全面评估;又对莫高窟本体及其环境的保护、保存、利用、管理和研究分别作了系统科学的评估;制定总体规划的目标、原则和实施细则;按照保护、研究、利用和管理四个方面制订分项规划的目标和对策,编制主要措施与分期实施计划,最后提出规划实施支撑体系。《规划》为保护管理莫高窟提供了具有专业性、权威性和指导性的依据,提高了莫高窟保护管理工作的水平。

3. 建立抢救性保护和预防性保护并重的科学保护技术体系

通过多年与国内外保护研究机构的一系列合作研究,我们对莫高窟壁画衰变劣化的病害和机理有了比较清晰的认识,针对不同病害,研究出不同的保护修复技术。特别是与盖蒂保护研究所对莫高窟第85窟病害壁画保护研究修复的共同攻关,建立了壁画保护修复的程序和步骤;研究筛选和运用保护修复材料、修复技术和修复工艺的规范;以及日常保护管理的长效机制。现在已建立了抢救性保护的科学技术体系。

在风险管理理论指导下的预防性保护的科学技术体系也已初步建立。自上世纪80年代后期与盖蒂保护研究所合作之始,开始对莫高窟窟区自然环境监测记录,逐渐向风沙活动、洞窟微环境、洞窟崖体、洞窟壁画和彩塑,游客参观的监测记录延伸,长期积累的莫高窟本体与赋存环境的监测数据,为及时发现和辨别本体壁画、彩塑和赋存环境的变化,及早实施应对保护给出依据,为进一步开展莫高窟本体及其赋存环境的预防性保护研究提供科学依据。

敦煌研究院保护研究所保护理念和保护技术的提高,不仅提升了莫高窟保护的科学水平,而且还被甘肃省、国家文物和科技主管部门命名为省级和国家级壁画保护基地,依托敦煌研究院成立了国家古代壁画和土遗址保护工程技术研究中心,为我国不少省区的壁画和土遗址保护提供了技术指导和支撑。

4. 创新旅游开放管理

将原来单纯的旅游开放管理,与洞窟保护管理结合起来,采取了旅游开放管理的新举措。

在开放洞窟中安装传感器,常年监测开放洞窟微环境变化,开展旅游开放洞窟微环境变化与洞窟壁画病害相互关系之研究,为开放洞窟保护和管理提供科学依据。

与盖蒂保护研究所共同完成莫高窟日游客承载量研究,得出莫高窟开放洞窟内相对湿度不能超过62%、二氧化碳含量不能超过1500ppm、开放洞窟不能小于13平方米、每批进洞参观游客不能超过25人、莫高窟日游客最大承载量为3000人次的准确科学数据。

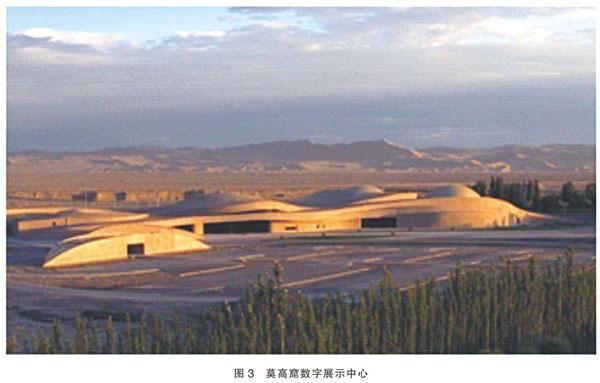

游客承载量研究

准确的莫高窟日游客承载量,促使我提出了将以往游客单一进洞参观,改为观看敦煌影视节目和参观洞窟相结合的敦煌艺术展示的提案。国家拨款建设了莫高窟数字展示中心(图3)。游客先观看展示中心4K超高清宽银幕电影《千年莫高》和8K超高清球幕电影《梦幻佛宫》,从影视中体验敦煌艺术之美,然后到莫高窟实地适度观赏洞窟。这种新的展示方法,既能减轻洞窟压力,又使游客得到更好的参观体验,也得到了社会的广泛认可。

实施有效的游客管理,制订有利于保护洞窟文物和游客观赏的洞窟开放标准和洞窟开放使用管理制度、预约制度、洞窟监控办法。针对旅游旺季,制定有效疏导和控制游客数量的游客参观线路。还定期向游客发放问卷调查表,以利及时发现和纠正旅游开放工作中存在的问题,提升游客管理服务质量。

5. 人才培养

培养不同层次人才,是莫高窟持久发展的根本保障。

充分借助国际国内交往多的有利条件,选送中青年专业人员到国内外高等院校进修学习。

利用与国外同行一起工作的机会培养人才,使他们尽快提高水平。

鼓励青年人攻读硕士、博士学位,从而继续深造。

逐步建成了一支理工、人文、艺术多学科的专业人才队伍,为敦煌文化遗产的保护传承事业提供人力资源支撑。

四 小 结

对我而言,保护管理莫高窟是一个管理者的应尽职责,为了尽好责守,唯有在大家的帮助下,坚持不断地学习、探索、实践。我能为莫高窟保护管理做些工作是我的幸运,但非我一人之力而能为之,也非我个人有过人之处,是因为适逢国家改革开放的大好时机,莫高窟得到了国家的高度关注和支持;我自己得到了前辈的培养;又与国内外许多保护研究机构和专家学者的大力合作并得到帮助;又与本院广大职工共同努力,才使我能为莫高窟的保护管理做了一些工作。

今天在这里我要向所有帮助、关注和支持过敦煌研究院保护管理工作的国内外科研机构和专家学者表示衷心的感谢!特别要感谢近30年来长期支持莫高窟保护管理工作的盖蒂基金会、盖蒂保护研究所以及盖蒂中心的各位专家、学者!

最后,我期盼着敦煌研究院和盖蒂保护研究所继续合作,为全人类的敦煌莫高窟的科学保护管理工作作出新贡献。

按:本文为作者在2016年5月19—21日美国盖蒂中心与加州大学洛杉矶分校联合举办的敦煌莫高窟专题研讨会(Cave Temples of Dunhuang:History,Art,and Materiality)上的主题发言稿。