客观真实性:莫高窟保护与管理中的文化与合作问题

内维尔·阿根纽

内容摘要:盖蒂保护研究所与敦煌研究院关于莫高窟的保护合作已经持续了近三十年,双方进行了很多保护与管理项目,如莫高窟崖体的稳定性研究、壁画病害机理研究、环境监测、人员培训、壁画保护研究、莫高窟管理全面规划、国际会议、游客承载量研究以及最近在洛杉矶盖蒂中心举办的敦煌艺术展。合作得以蒸蒸日上是有很多原因的,主要是因为共同的目的,明确协定的目标和责任,信任和根据双方资源的同等贡献等。这为面临语言、文化与距离障碍的合作树立了一个榜样。

关键词:莫高窟;敦煌研究院;盖蒂保护研究所;合作;保护与管理

中图分类号:K206.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)05-0006-08

Abstract: For nearly thirty years the Getty Conservation Institute and the Dunhuang Academy have collaborated at the Mogao Grottoes. Many conservation and management projects have been undertaken including site stabilization, scientific research into causes of deterioration, environmental monitoring, training, wall painting conservation, master planning, international conferences, visitor capacity studies, and most recently an exhibition at the Getty Center in Los Angeles. The collaboration has prospered because of a number of factors. These are principally common objectives, clear and agreed upon goals and responsibilities, trust, and equal contribution in terms of resources from both sides. The collaboration stands as a model in the face of difficulties of language, culture, and distance.

Keywords: Mogao Grottoes; Dunhuang Academy; Getty Conservation Institute; collaboration; conservation and management

前 言

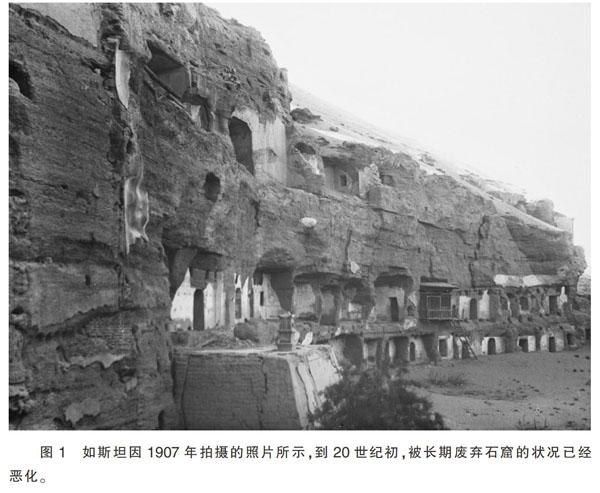

莫高窟有悠久的历史,现存最早的石窟开凿于4世纪。莫高窟附近的敦煌是公元前111年作为军事要地建立起来的城市,位于丝绸之路的十字路口。敦煌见证并参与了东西方之间的诸多商业与文化的交流。莫高窟与敦煌休戚与共,在明代关闭丝绸之路后,也随着敦煌的衰落而衰落。被废弃数世纪之后,莫高窟在清代又被重新纳入了中央政府的管理。在被废弃的这段时期,莫高窟的历史鲜为人知,虽然斯坦因1907年拍摄的照片(已知最早的照片)明显表明,当时遗址已经严重退化,并由此造成莫高窟艺术的劣化(图1)。一直到20世纪早期,当著名的藏经洞文献为斯坦因、伯希和以及其他国家的探险者所劫掠时,莫高窟遗址已饱经沧桑。只是在过去数十年间,遗址的这种变化趋势才得以逆转。作为中国最重要的六个遗址之一,莫高窟遗址在敦煌学这一领域有着广泛而强大的国际关系,现在已经成为保护和管理领域的领跑者。敦煌研究院与盖蒂保护研究所之间的官方合作始于1989年,并一直延续至今。双方在壁画保护,遗址保护、管理与研究,国际学术研讨会以及最近在洛杉矶的盖蒂中心举办的敦煌艺术展等领域,已经进行了卓有成效的合作。本文概述了双方合作的成果,同时也为类似盖蒂保护研究所与敦煌研究院之间的这种成功的、可持续发展的国际合作所需的必要条件指明了方向。

一 方法论与准则

盖蒂保护研究所对莫高窟保护的现代认识与实践所作的贡献,是通过灌输一种需求意识来实现的,即遗址的保护与管理需要整体推进。到20世纪80年代,敦煌研究院已经在科学管理,或者更确切地说在技术管理方面已经取得了长足的进展。在这种管理中,基于材料的管理主宰了对于遗址及其艺术的保护思考。因此,就像中国其他遗产地一样,经常提出的第一个问题就是“解决方案是什么”,这就是所谓的“灵丹妙药”法,即相信某种特殊材料可以为遗址退化状况提供解决办法。现在敦煌研究院最终采用的解决方法就是,干预或处置在保护中是最后一步而不是第一步。换言之,这种解决办法或者使用某种特殊材料的决定在保护程序之初是无关紧要的、令人分心的事情,也是对最终处置的一种干扰。正确方法应该遵循一种系统的方法论。该方法论需详细记录现存状况、诊断病害的具体原因、理解研究对象的成分及该成分在不同处理下可能发生的反应、测试不同材料的配方(尽可能使该材料的使用具有可逆性,使得对研究对象真实性的影响最小化),最终实施所选的处置方案等。后续工作就是监测,同时对监测结果归档,并保证可以将该档案用于比较研究。这种并不独特的逻辑方法的要素后来被总结归纳到专门针对中国文物古迹保护和管理的《中国文物古迹保护准则》中。换句话说,一种新的决策方法成了规范。

对莫高窟多样化文物的保护涉及到多种文物本体及其材质。因为每种材料都有其在艺术、历史和科学方面的个体价值,所以这些物质实体的综合就构成了遗址整体的重要意义。历史的透射揭示了我们在莫高窟努力保护的该遗址令人惊奇的多样性,这种多样性也包括在此背景下可视作文化价值的自然环境。遗址的环境、地形、地貌和地质不仅具有人文价值,而且与保护问题密切相关。有四个因素值得注意:遗址东边的三危山属古代变质岩系;西边的鸣沙山虽然美丽,但自古以来就是遗址保存的大敌;石窟所在崖体在地质学上属于比较年轻的、也比较脆弱的更新世砂砾岩;窟前的大泉河造就了崖体地貌,但它周期性的洪水也影响了众多底层洞窟,甚至将某些石窟埋于泥沙中。还有那些视野中看不见的、但在宏观的卫星图片上清晰可辨的构造断裂带,它们使三危山和砂砾岩沉积物并行存在(图2)。这些断层构成了潜在的威胁,因为在很多地震活动区的断层系统都是对遗址的威胁——因此我们总是“介于两次地震之间”,尽管我们可能已经获知前一次地震的严重性,但是却不知道下一次地震有多严重。

尽管20世纪90年代在崖壁上已经修建了加固性的水泥挡墙,但很多石窟还会在未来的一次大地震中严重受损甚至毁坏。早期遗址的照片显示了石窟从中间裂开,这是历史上地震损害的证据。在盖蒂保护研究所与敦煌研究院的合作框架内,本文探究了遗址保护所使用的方法。首先比较了历史上的干预与目前所使用的处置方法;其次,中国国家文物局、盖蒂保护研究所与澳大利亚遗产委员会合作编写的《中国文物古迹保护准则》及中国国际古迹遗址保护理事会最近修改并发行的《中国文物古迹保护准则》修订本提供了工作的框架[1]。本文特别关注遗址所面对的威胁,旧的威胁得到控制后,新的威胁又是如何出现的;遗产结构的真实性理念,或称为自然遗产的客观真实性,总体上包含莫高窟的多种价值,如果要毫发无伤地保存下来,就必须受到保护。《中国文物古迹保护准则》的基本原则是遗产价值不受损害的预防性保护,不容许损害遗产价值的任何活动。

在数十年的合作中,就什么对遗址的健康最重要,我们的理解是在不断发展的。项目经常是并行进行的,比如第85窟壁画保护项目和《中国文物古迹保护准则》的编写。因为我们认识到,随着中国变化的速度、国家经济活动的显著增长,特别是旅游业的发展,必须同时解决很多保护与遗址管理问题。如果不这样做,可能会使我们工作力度无法跟上威胁遗址生存的自然进程及人类活动的步伐,而该遗产地在过去近2000年中已经几经沉浮兴衰。

莫高窟的文化价值在被废弃的数世纪中受到了损害——石窟前部不复存在,崖面岩层开裂、崩毁并使石窟一分为二,将石窟艺术暴露在室外;普遍的衰退,被流沙掩埋以及淹没底层石窟的洪水痕迹等。王圆箓曾满怀善意地采取了一些错误的措施,也没能保护该遗址。除了向斯坦因、伯希和及其他人出售藏经洞文物外,他还打通石窟内墙,贯通毗邻石窟;他整修或委托他人修葺的雕塑只是对已失去原作的可悲而滑稽的模仿。这些雕塑之所以得以幸存,是因为它们现在还具有历史价值。但根据中国的法律和法规,它们其他的两种价值,即艺术与科学价值已经受到损害。不包括地震在内的自然威胁一直持续到20世纪中期,随后该遗产地陆续地得到了敦煌研究院创始者常书鸿、段文杰、樊锦诗及其职工的保护。在中国20世纪中期艰难而闭锁的年代里,保护(用“看守式保护”一词更合适)持续到1987年,当时莫高窟被列入《世界遗产名录》,并开始向境外游客开放,这些境外游客与一百多年前造访莫高窟遗址的外国探险家已经全然不同。

二 合 作

自1987年以来,盖蒂保护研究所很幸运地与敦煌研究院通过开展合作项目,在保护莫高窟遗址全部真实性的过程中发挥着作用。这种合作体现了敦煌研究院领导的成就,最初是段文杰,后来是樊锦诗;也体现在利奥·特勒(Leo Teller)领导的联合国教科文组织北京办事处和盖蒂保护研究所第一任所长蒙雷亚尔(Luis Monreal)所起的作用。他们看到了这种需求,并利用这个机会开启了这一项目,即便有距离、文化与语言等障碍,该项目也扎根下来了,并蓬勃发展至今。

三 病害与保护

材料的劣化是自然界的基本规律。这一状况普遍存在着,而且其结果是不可逆的,也就是说,尽管劣化可以放缓,但是不能通过修复等手段逆向发展,在正常情况下也是无法阻止的。关于艺术与建筑的修复有时会有如下问题:比如说,为什么架上绘画或历史建筑都是按照常规修复、复原、翻新、修补、更新或重建(注意有很多以“R”开头的词语都是常见的说法),而对于考古纪念物与古迹来说,这种做法是被禁止的。我们现在所进行的保护实践起源于修复工艺,但是在过去的一个世纪左右的时间里,这种保护趋向于认为,根据需要在修复一件物品时使用新增加的材料会影响到该物品的真实性。修复可以强化其使用功能,比如对建筑的修复;或者增强其审美价值,比如试图将一件艺术作品按照其创建之初的样子予以修复。在很多例子中,这两种修复都是合情合理的,虽然现在出现了一种值得称赞的最小干预倾向,但是文物的真实性受到了一定程度的影响,这是毫无争议的。以弗所的赫拉克利特曾说过:“没有人能两次踏进同一条河流,因为这不是同一条河,他也不是同一个人。”有人争论说,遗产现在的所有者和使用者有权根据自己的需求对遗产进行修复或改造,中世纪时期莫高窟在改朝换代时被重复绘制或改造,前述王道士对莫高窟塑像的改造,都属于这种情况。确实这个问题是争论不休的主题,而且没有一个答案适用于所有的实例,然而通常都认为莫高窟的壁画和彩塑不应该被复原,而且要采取最符合文物稳定性要求的措施。自1944年开始,敦煌研究院就致力于拯救该遗址,并且努力通过与盖蒂保护研究所近三十年的合作得到了强化,这就成了敦煌研究院的保护惯例。在此过程中,这一直都是敦煌研究院的保护实践方法,在此期间《中国文物古迹保护准则》也得以制定,因此,现在对遗址进行复原或“增补”是不可思议的。这些石窟原有的宗教与社会功能已经不复存在,在法律法规的范围内,遗址的价值现在可以归结为具有较强的社会因素的艺术、历史与科学价值,对今天包括全世界的各级社区具有教育、娱乐与经济效益,因为符合联合国教科文组织的《世界遗产公约》所规定的六条标准,因此莫高窟在1987年被列入《世界遗产名录》。

四 壁画:保护、展示与教育

莫高窟的壁画具有突出的普遍价值。过去的保护处理就方法论的模式与保护材料而言,还不足以令人满意。盖蒂保护研究所与敦煌研究院针对莫高窟第85窟开展了为期10年的壁画保护项目。盐害是引起该窟壁画劣化的主要原因之一,另一个是壁画空鼓。根据《中国文物古迹保护准则》制定了系统的保护方案,项目结果已经出版[2]。第85窟是个大型窟,历史上洪水的影响,导致绘有壁画的地仗层脱落,从地面上并不容易看清上层保存较好的壁画,因此在距地面高度1米处建立一个展示平台,并用发光二极管光源(LED)照亮石窟,安装中英双语的解说牌,可以提供更好的可视性和信息(图3)。这种方法深得敦煌研究院讲解员的喜爱。然而,壁画中残存的盐仍然是个问题,有必要在环境湿度很高的情况下,采取限制游客参观的措施,以避免因周期性的盐溶解和结晶导致壁画开裂,从而造成进一步的劣化。

因为意识到中国重要的保护需求在于壁画,盖蒂保护研究所、敦煌研究院、伦敦的考陶尔德艺术学院及兰州大学合作开设了壁画保护研究生课程。这一成功的项目正在教育并培养新一代的保护人才,他们的知识与技能将改变未来的保护实践(图4)。

五 目前的威胁与游客管理

尽管取得了巨大的进步,莫高窟脆弱的艺术与历史景观的保护仍然面临着极大的挑战,特别是壁画的保护,这在可预见的将来非常必要。同时需要进行更多的研究,以进一步研制遗址保护所需的有效技术。有几个技术问题已经解决了,但是还可以进一步改进,比如更有效地提取盐分,虽然完全提取地仗层与绘画层中自然存在的盐分(主要是氯化钠,也有硫酸钠)是不切实际的;灌浆材料和灌浆技术也很重要,因为已完全脱离岩体的空鼓壁画分布广泛,肉眼也不容易发现。如果发生地震,绘画区域将会摔得粉碎,这对壁画来说是单一的最大威胁;而且,目前没有可以清除覆盖壁画的烟垢而不损害其底层颜料的办法。此外还面临着随着中国新发现的财富而出现的新的挑战,即大众旅游及其伴随而来的开发。敦煌市仰赖于莫高窟的旅游业,而这种旅游业在最近数十年中蓬勃发展,但是看起来在遗产界之外,没人意识到脆弱石窟的游客承载量是有限的。在游客管理方面,敦煌研究院独领创新之风,在距遗址不远处建立了最先进的莫高窟数字展示中心,要求游客在乘车参观石窟前观看阐释性的影片;同时盖蒂保护研究所引领了遗址的游客承载量研究,确定了单日最大游客承载量为6000人次[3]。几乎所有游客都在5—10月之间的6个月中前来参观,如果平均分配游客人数,这一数字约等于每年100万。这就是石窟的承载量,但是其他方面的容量也起作用:水,设施和废物处理等。所有这些构成了制约因素,因此在旺季,比如在十一黄金周期间,容易出现游客拥挤的问题。近年来出现了单日游客数量超过20,000人次的记录(图5)。

对遗址、游客本身的安全及参观体验来说,这一数量过于庞大,显然必须找到新的策略与应对措施来解决这一问题。

六 展 览

敦煌莫高窟在西方鲜为人知,当然在美国很少有人知道该遗址及其独特的历史与艺术。因此在合作数十年后,盖蒂保护研究所与敦煌研究院共同策划了在洛杉矶的盖蒂中心举办的敦煌艺术展(图6)。目前展览即将闭幕,敦煌研究院技艺娴熟的艺术家创作的三个复制窟将要返回敦煌(图7),敦煌艺术展也从伦敦和巴黎借展了著名的藏经洞出土文物(图8)。展览取得了很大的成功,来自本地和国外的数以万计的游客已经参观了这个展览。重要的是,保护也穿插在整个展览主题中(图9),包括敦煌研究院创始院长们的开创性工作。本次展览以象征丝绸之路的文化交流之精神,反映了双方长期的合作关系。

七 结 论

敦煌城有2000多年的悠久历史,与敦煌市结合在一起的是莫高窟。在历史上,敦煌与莫高窟休戚与共(图10)。位于丝绸之路上的十字路口,敦煌城与莫高窟都见证并参与了数世纪的众多贸易与文化交流;随着丝绸之路的闭锁,两者都沉沦了几个世纪。即使在清朝中期敦煌被重新归入中央政府管理,敦煌仍然一蹶不振。在过去100年间,自王道士、斯坦因和伯希和那个时代以来,该遗址已经深受自然变化与人类活动的伤害。只是在1944年敦煌艺术研究所成立之后,才开始了缓慢的恢复——直到20世纪70年代,随着中国的开放政策,遗址恢复的障碍才不复存在。现在,随着旅游业的兴起,又出现了一个繁荣期,丝绸之路再次恢复了生机,这一次还是被视作莫高窟历史的文化透射。当中国根据联合国《世界遗产公约》领导重建古代贸易与文化交流之路时,敦煌与莫高窟可以发挥关键的作用,敦煌研究院为中国其他石窟遗址如麦积山石窟和炳灵寺石窟的保护与管理树立了有效的表率。中国旅游业发展相当迅速,威胁到最有名的遗产地如莫高窟。如果地区性的旅游负荷可以分散到大量遗址地,而不是集中于莫高窟,大家都将受益。这些遗产地需要管理规划与策略,要得到充分保护并按照现有最佳标准进行保护,还有很长的路要走,但是通过好的预防性保护措施,密切关注游客管理与承载量,特别是高峰期的状况,古老丝绸之路上的这些重要遗址将会再次繁荣起来。

参考文献:

[1]中国古迹遗址保护协会.中国文物古迹保护准则(2015年修订)[M].北京:文物出版社,2015;阿根纽,玛莎,编辑.Peter Barker,林博民,郑军,译.Principles for the Conservation of Heritage Sites in China (Revised 2015)[M]. http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/china_principles_2015.

[2]Wong,Lorinda,Neville Agnew,eds.The conservation of Cave 85 at the Mogao Grottoes,Dunhuang[M].Los Angeles:The J.Paul Getty Trust,2014.

[3]Demas Martha,Neville Agnew,Fan Jinshi.Strategies for Sustainable Tourism at the Mogao Grottoes of Dunhuang,China[M].New York:Springer International Publishing,2014.