莫高窟第12窟“索义辩出行图”研究

李金娟

(兰州大学 艺术学院,甘肃 兰州 730000)

晚唐时期,反映窟主世俗生活的“出行图”开始出现在敦煌石窟之内,开其先河者为归义军首任节度使张议潮的功德窟——莫高窟第156窟,主室南北壁绘有《河西节度使检校司空兼御史大夫张议潮统军除吐蕃收复河西一道行图》(简称“张议潮出行图”)与《宋国河内郡夫人宋氏出行图》,气势恢宏的画面彰显出窟主特殊的身份与地位。此后这一做法被历任归义军节度使所效仿,莫高窟第94、100窟均绘有与之相类似的出行图,甚至还出现在瓜州刺史慕容归盈所营建的石窟之中。这种世俗题材的流行与敦煌当时的政治与社会现实紧密相联,反映出敦煌特定历史时期在政治、社会和宗教艺术等领域所展现出的独特风貌。

莫高窟第12窟为敦煌索氏家窟,营建于869年前后,窟主索义辩,其前室西壁与南北二壁下部均绘有供养人像列。值得注意的是,此供养人像列明显不同于其它洞窟供养人呈相向对称排列的形式,而是形成了一个前有鼓吹、仪卫、驼马队引导,后有僧俗供养人跟随,前后衔接的环状出行图,我们称之为“索义辩出行图”。索义辩是张氏归义军时期佛教僧团中的一员,官至都法律,以僧官身份在石窟中绘制出行图,是敦煌石窟营建史上的特例,因而探讨其绘制内容、缘由及相关问题就极有必要。

一、索义辩出行图内容辨析

莫高窟第12窟前室已残毁,仅存少部分窟顶和南北二壁,唯西壁完整。索义辩出行图从西壁门南北起之处开始绘制,依次为鼓吹、仪仗、驼马、供案和供养人(图1);紧挨着西壁门南侧的南壁下方残存一僧人形象,根据榜题所示此形象即窟主索义辩。北壁下方有男供养人2身。西壁门北下方有女供养人8身与侍婢数身,均面北站立,整体上形成一个以鼓吹、仪仗为前导的环状队列,依次描述如下:

图1 莫高窟第12窟前室西壁门南侧下“索义辩出行图”线描图(笔者绘)

(一)鼓吹乐队

队列前部是鼓吹乐队,共有乐师6人,均着圆领长袍。为首者击一面大鼓,鼓的造型与同时期156窟张议潮出行图中乐人所持相同,根据156窟乐队部分的人员构成,此处还应绘有负鼓者,惜已漫漶。另外5人中,仅可辨3人分别演奏鼓吹的基本乐器横笛、排箫及笙。

鼓吹在先秦时期已非常盛行,是以打击和吹奏乐器为主的演奏形式,一般用于皇家行驾、校猎、祭祀、朝会等大型活动,后来多用于出行仪仗。《汉书·叙传》载:“始皇之末,班壹避坠于楼烦,致马牛羊数千群。值汉初定,与民无禁。当孝惠、高后时,以财雄边,出入弋猎,旌旗鼓吹。”[注]《汉书》卷100《叙传》,北京:中华书局,1962年,第4197-4198页。这是关于鼓吹的较早记载。鼓吹最初主要流行于北方游牧民族,秦汉以后历朝都有效仿,并逐渐宫廷化与制度化,进而发展成一种独立而重要的音乐形式。鼓吹规模通常依官职品级而不同,受赏者也以此为荣。《宋书·乐志》载:“晋江左初,临川太守谢摛每寝,辄梦闻鼓吹。有人为其占之曰:‘君不得生鼓吹,当得死鼓吹尔。’摛击杜弢战没,追赠长水校尉,葬给鼓吹焉。”[注]《宋书》卷19《乐志》,北京:中华书局,2000年,第559页。

隋唐时鼓吹按使用场合分为殿庭鼓吹和卤簿鼓吹两种。卤簿鼓吹主要用于出行仪仗,是为宫廷皇室和各部衙门高官出行时使用。唐制中出行卤簿的使用有严格的人数和等级规定,《大唐开元礼》卷二详细记载了大驾卤簿、皇太后皇后、皇太子、皇太子妃、亲王、王公以下、内外命妇卤簿的人员配置,其中大驾卤簿前后部鼓吹所用乐器达1348件,演奏人员多达1638人之众,[注][唐]中敕撰《大唐开元礼》卷2,北京:民族出版社,2000年,第20-28页。庞大的鼓吹规模彰显着帝王的尊贵和威严。

张议潮出行图中鼓吹部分共有乐师12人,其中2人背负大鼓,2人击鼓。后面两排8人奏各种乐器,第一排左起第一人持拍板,第二人吹横笛,第三人吹筚篥,第四人弹琵琶;第二排左起第一人弹箜篌,第二人吹笙,第三人击担鼓,第四人击腰鼓。《大唐开元礼》中对四品以上朝臣卤簿鼓吹等级规定与乐器配置有明确记载,前部鼓吹有扛鼓、金钲、大鼓、长鸣乐器,后部鼓吹有铙鼓、箫、笳、横吹、节鼓、笛、觱篥等乐器。[注][唐]中敕撰《大唐开元礼》卷2,第26-27页。张议潮出行图中鼓吹部乐器配置虽不能完全合于上述所记,但基本不出此范围。索义辩出行图的鼓吹规模小于张议潮出行图,但所持乐器十分相似。说明归义军时期僧官的出行仪仗中,其鼓吹部分完全是参照世俗礼仪进行配置。

(二)仪仗

鼓吹之后是由6人组成的仪仗,分为三组:第一组为两名着红色圆领长袍的俗装人物,各举三层幢伞;第二组为两名着红色袈裟的僧人,手举长杆形器物;第三组两名俗人,一人着青色长袍,捧食盒,另一人着深色长袍,捧包袱。

仪仗队伍中较为重要的是幢。幢音译为脱阇,又称为宝幢、天幢等,是旌旗的一种,缀以各种丝帛,用以庄严佛菩萨及道场。幢原用于王侯仪仗,或作为大将的旗旄,由于佛教视佛为法王,能降伏一切魔,故称佛说法为建法幢,并视幢为庄严具。敦煌文书S.2146《置伞文》云:“若论护国匡邦,无过建斯幢伞。”[注]《英藏敦煌文献》第4卷,成都:四川人民出版社,1991年,第33页。S.2575《后唐天成三年(928)七月十二日都僧统海晏为七月十五日庄严道场配借诸寺幡伞等帖》云:“右常例,七月十五日应官巡寺,必须并借幢伞,庄严道场。”[注]《英藏敦煌文献》第4卷,第96页。说明幢既有护法又兼庄严道场的功能。

关于幢的实物,敦煌文书中也有记,如P.3432《龙兴寺卿赵石老脚下依蕃籍所附佛像供养具并经目录等数点检历》所记:

故四福锦绢幢壹,罗锦绣者舍。

又四福故幢贰,杂色罗表、色绢里、高梨锦屋并者舍锦绣罗带木火珠。

又故汉幢壹,杂色罗表,色绢里,锦屋罗锦绢者舍带。

又肆福罗表、绢里、高离锦屋幢壹,锦绣者舍并带。

故不堪受用,杂色罗表、色绢里、锦屋幢壹。伍福罗锦绣者舍并带。[注]唐耕耦,陆宏基偏《敦煌社会经济文献真迹释录》第3辑,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,第5页。

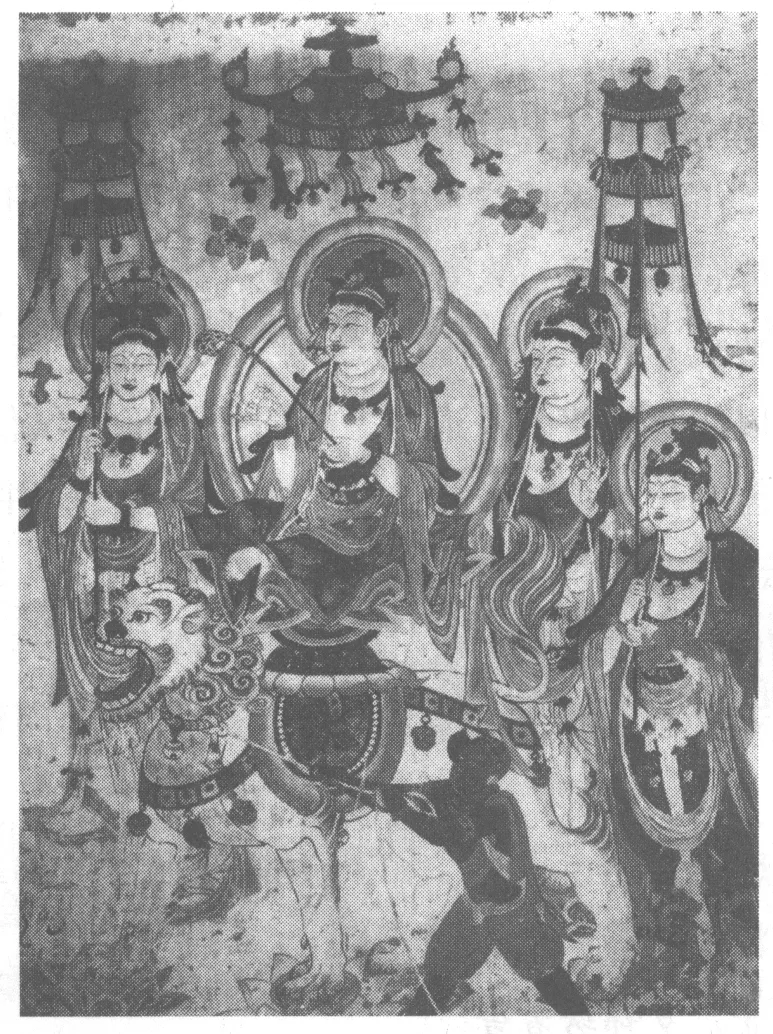

该检历中所记之幢都是以罗为表,以绢为里。“锦屋”指多重幢中的一重,“者舍”是幢盖边缘的垂覆装饰,“木火珠”为装饰在幢顶的珠子,“带”即垂下的丝带。据扬之水研究,这里的“福”是计量单位,指伞幢式锦幢的一重。[注]扬之水《曾有西风半点香——敦煌艺术名物丛考》,北京:生活·读书·新知三联书店,2012年,第55页。文书中最后一件幢为“五福”,应指五重相叠的幢。榆林窟第25窟,莫高窟第172、231窟中文殊与普贤图像中所绘的三层幢,便是三“福”(图2)。索义辩出行图中的伞幢,共三层,顶饰“木火珠”,四角垂“带”,造型与文书所记完全相符,与莫高窟第172、231窟,榆林第25等窟文殊与普贤赴会图中所描绘的幢也非常相似。由此可以想见,唐代敦煌僧官出行的仪仗,鼓乐齐奏,幢幡飘扬,与壁画中所绘文殊、普贤赴会之行应无二致。第二组僧人所举的长杆形器物,应是庄严道场的法器,因无同类图像可资比较,尚不能明确判断为何种器物。第三组人物所捧的食盒及包袱当属供品之类。

图2 榆林窟第25窟文殊赴会图中的幢

(三)供养队伍

仪仗之后是供养队伍,首先是驼马队,外侧着红衣者手持杆,牵两匹骆驼,旁边着青衣者牵三匹马。驼马之后是由二人抬着的长条形供案,上置各种供品。值得注意的是,供案后有一人双手高举一巨大的盆状物,显出此物之重要。最后是一俗装男供养人,头戴幞头,身着红衫,手捧花束。此人应在索氏家族中地位较高,极有可能是索义辩侄子中位高权重者。从图中出现的供桌及盆状物等来看,画面表现的应是七月十五盂兰盆会时送盆、献供的情节。

唐宋时期敦煌的佛教活动十分频繁。谢和耐曾述及正月十五燃灯、二月八日行像、七月十五盂兰盆节和十二月转经是敦煌的四大佛教节日。[注][法]谢和耐著、耿昇译《中国五——十世纪的寺院经济》,兰州:甘肃人民出版社,1987年,第246-249页。归义军时期敦煌地区十分重视盂兰盆会,由都司组织,官府监督检查,各寺僧人均参加置道场、转经、造佛盆等活动。

盂兰盆节又称为“盂兰盆会”或“盂兰盆斋”,是佛教寺院为超度历代宗亲而举行的佛教仪式。关于“盂兰盆”一词,中文中无确切含义,普遍认为“盂兰”指倒悬于冥间地狱中人们的可怜命运,“盆”指放置供品的钵或盆。“盂兰盆”则指为度脱先亡出离地狱倒悬之苦而置放供品并施与僧众的“钵”。[注]《盂兰盆经》现存最早的两种注疏均依从流行的理解,见《盂兰盆经赞述》(慧净疏),《大正藏》第85册,第540页;《盂兰盆经疏》(宗密疏),《大正藏》第39册,第506-507页。以往学者已有很多关于盂兰盆会的研究,南齐王琰《冥祥记》中有两则关于七月十五为先人做福会的故事,陈洪据此推定汉地至少在四世纪末就已流行盂兰盆仪。[注]陈洪《盂兰盆会起源及有关问题新探》,《佛学研究》,1999年,第243页。北齐颜之推《颜氏家训·终制》载:“若报罔极之德,霜露之悲,有时斋供,及七月半盂兰盆,望于汝也。”[注][北齐]颜之推《颜氏家训》,《诸子集成》第8册,上海:上海书店,1986年,第44页。南朝梁武帝也曾“每于七月十五日普寺送盆供养”,[注]参见《释氏六贴》卷22《贮积乘量部第四十五》,杭州:浙江古籍出版社,1990年,第454页。广修盂兰盆供,供养十方众僧。

盂兰盆仪在唐代已成为皇室、僧团和民间七月十五必行的祭祀仪式。《法苑珠林》卷六二《祭祠篇》载:“国家大寺,如长安西明、慈恩等,……所以每年送盆献供种种杂物,及举盆,音乐人等,并有送盆宫人,来者非一。”[注][唐]道世《法苑珠林》,北京:中国书店,1999年,第893页。《旧唐书·王缙传》还载有盂兰盆供的华丽装饰:“代宗七月望日于内到场造盂兰盆,饰以金翠,所费百万。又设高祖已下七圣神座,备幡节、龙伞、衣裳之制,各书尊号于幡上以识之……是日,排仪仗,百僚序立于光顺门以俟之,幡花鼓舞,迎呼道路。”[注]《旧唐书》卷118《王缙传》,北京:中华书局,1974年,第3418页。日本僧人圆仁于开成五年(840)记下了太原府盂兰盆节盛况:“十五日,赴四众寺请,共头陀等到彼寺斋。斋后,入度脱寺巡礼盂兰盆会。及入州见龙泉。次入崇福寺巡礼佛殿。阁下诸院皆铺设张列,光彩映人,供陈珍妙。倾城人尽出来巡礼,黄昏自恣。”[注][日]圆仁著,[日]小野胜年校注,白化文等修订校注《入唐求法巡礼行记校注》,石家庄:花山文艺出版社,1992年,第321页。此外,僧侣也各处己财,敬造盆供养佛僧,中唐僧人宗密自称:“年年僧恣日,四事供养三尊,宗密依之修崇,已历多载”。可见,七月十五日举办盂兰盆会是中晚唐中土社会的普遍情形。

敦煌文书中也有不少关于盂兰盆节的斋文、愿文等,如P.3346《盂兰盆文》载:

盖闻释迦悟道,报慈母于天中;圣者证通,救生身于地狱。……目连深观六趣,遍视三途,遂见母身,受于大苦。遂即号眺白佛,请说救母之方。但以圣德悲怜,遂使济我。然今唯那村舍人等,故知九旬下末之济(际),三秋上朔之初,诸佛欢喜之时,罗汉腾空之日,谨依经教,仿习目连,奉为七世先亡,敬造盂兰盆供养。[注]《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》第23卷,上海:上海古籍出版社,2002年,第255页。

由斋文可知,村舍百姓集体置办盂兰道场,敬造盂兰盆以祭祀七世先亡。类似记载还可见于P.4536V《七月十五日盂兰盆会文》等文书,一些寺院的破历中还存有当时敬造佛盆的记录。可见,盂兰盆节在佛教盛行的敦煌受到了非同一般的重视。索义辩出行图中抬着供桌,举着大盆行进,前有鼓乐、仪仗队伍开道,后有僧俗供养人随行,整个场景与文献所载盂兰盆节的描述相符,画面描绘的应是索义辩家族盂兰节前往寺院送盆供养的仪式。

(四)供养人像列

供养队伍之后便是以索义辩为首的供养人像列。画面转到前室南壁,此壁还残存一僧人形象,手持长柄香炉面西而立,与西壁门南戴幞头、着红衫的男供养人站立方向一致。此僧人前方有装饰华丽的榜题条,上书:

沙州释门都□□□□□□(法律和尚义辩)一心供养。[注]《敦煌莫高窟供养人题记》录此题记在第13窟,第13窟为第12窟耳窟,其中并无题记。参见敦煌研究院编《敦煌莫高窟供养人题记》,北京:文物出版社,1986年,第8页。伯希和《敦煌石窟笔记》有更为完整的记录:“沙州释门都法律和尚义(辩)一心供养”。[法]伯希和著,耿昇、唐健宾译《伯希和敦煌石窟笔记》,兰州:甘肃人民出版社,1993年,第368 页。

题记显示此像即第12窟窟主沙州释门都法律索义辩。

前室除索义辩供养像之外,南壁下方还残存2身男供养像,西壁门北下方还存有8身女供养人及数身侍婢,均面北而立。整体来看,索义辩出行图是以西壁门南鼓吹、仪仗、供养部分为前导,紧接着的是索义辩及僧人侍从,之后便是索氏家族男性及女性成员,末尾则是西壁北侧的侍婢,从而形成一个环状排列的家族出行队伍。整个出行图的描绘是以索义辩为核心,率领其家族成员盂兰盆节前往寺院送盆献供的盛大场景。

二、索义辩出行图出现缘由

出行图是一种起源较早的壁画题材,在汉代墓葬和祠堂中就已多见。如内蒙古和林格尔东汉1号墓壁画与山东嘉祥武氏祠堂石刻浮雕,就有表现墓主或祠主生前荣耀的出行图[注]详情参见信立祥《汉代画像石综合研究》,北京:文物出版社,2000年。,到隋唐时更成为常见的绘画题材之一。现存遗迹中以墓葬中最为多见,如懿德太子、永泰公主、章怀太子、新城长公主等唐墓中均绘有出行图。仪仗出行是唐代礼制的重要组成部分。《新唐书·仪卫上》云:“唐制,天子居曰‘衙’,行曰‘驾’,皆有卫有严。羽葆、华盖、旌旗、罕毕、车马之众盛矣,则安徐而不哗。其人君举动必以扇,出入则撞钟,庭设乐宫,道路有卤簿、鼓吹。”[注]《新唐书》卷23上《仪卫上》,第481页。天子以下太子、命妇、品官亦都有相应于其等级身份的仪卫,不仅是皇帝“尊君肃臣”的手段,也是高官贵戚政治地位的象征。因而,唐代墓葬中的出行图,通常都为彰显墓主的家族势力和世俗地位。敦煌石窟中晚唐出现的第156窟张议潮出行图及五代第100窟曹议金夫妇礼佛图等出行图,其绘制目的就是为了宣扬窟主的丰功伟绩。这些出行图的礼仪规格、仪仗配置等都是现实的真实描绘。[注]参见暨远志《张议潮出行图研究——兼论唐代节度使族节制度》,《敦煌研究》1991年第3期,第28-40页;宁强《曹议金夫妇出行礼佛图》,段文杰等《1990年敦煌学国际研讨会文集》,沈阳:辽宁美术出版社,1995年,第304-318页。然而,作为僧官的索义辩,其功德窟中出现了类似“俗官出行图”的“僧官出行图”,必有其深刻的政治、宗教等缘由,试分析如下:

首先,归义军初期敦煌僧官地位的提高。归义军政权建立之初,宗教势力在对内统治及对外关系中均起到了重要作用。大中初年张议潮起事敦煌、大中二年收复瓜沙、咸通二年收复凉州,敦煌佛教界给予很大支持,僧团的高层人物参与诸如随军入幕、参与军机、出使中原等政权内部的诸多重要事务。[注]有关归义军政权与敦煌佛教教团的关系,参见[日]竺沙雅章《敦煌の僧官制度》,《东方学报》第31册,1961年,第117-198页;荣新江《九、十世纪归义军时代的敦煌佛教》,《清华汉学研究》创刊号,1994年,第88-101页;郝春文《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,北京:中国社会科学出版社,1998年,第392-405页;郑炳林《晚唐五代敦煌归义军政权与佛教教团关系》,郑炳林主编《敦煌归义军史专题研究三编》,兰州:甘肃文化出版社,2005年,第48-74页。如大中四年唐悟真因其在归义军政权建立过程中的功绩而被授沙州义学都法师都管灵图寺。[注]莫高窟第17窟《僧洪辩受牒碑》记载有洪辩与悟真被唐朝中央授予都僧统和京城临坛大德并赐紫之事,参见郑炳林《敦煌碑铭赞辑释》,兰州:甘肃教育出版社,1992年,第138-139页。在吐蕃时期享有较高声誉的一些高僧,归义军时期仍然受到礼遇。如P.4640《故吴和尚赞文》记载吴法成:“戎王赞普,瞻仰禅墀。诏临紫塞,鸿泽虔熙。黄金百溢(镒),驲使亲驰。……归身唐化,溥福王畿。太保钦奉,荐为国师。”[注]郑炳林《敦煌碑铭赞辑释》,第85页。因此在张氏归义军时期,僧官在归义军政权有很高的声望和地位,都僧统等高级僧官都是中央政府任命的,为皇帝所推崇,其地位之高,威仪之隆,并不亚于俗官。因而,索氏家族在其家窟中绘制以索义辩为首的家族出行图,以彰显索义辩官至都法律所受到的归义军政权的重视和在敦煌佛教界的地位。

其次,索氏家族在敦煌的显赫地位。索义辩出生于被称为“龙沙鼎族”的敦煌索氏家族,族源出自巨鹿索氏,后迁居敦煌。据《敦煌名族志》等记载,索氏一族自汉代起就在敦煌地区累世为官,并逐渐发展成地方豪族。吐蕃统治时期,索氏家族成员曾担任都督、部落使等职,是吐蕃统治河西的主要依靠力量。在张议潮的逐蕃运动中,索氏又成为张氏归义军的主要支持力量,并与张氏家族联姻,势力达到鼎盛。

索氏家族在敦煌佛教界也颇有影响力,从敦煌文书和莫高窟供养人题名来看,无论在吐蕃时期还是张氏归义军时期,索氏家族成员都充斥于敦煌佛教界,担任各级僧职。敦煌文献中保留有时任河西都僧统的唐悟真为索义辩撰写的《大唐沙州释门索法律义辩和尚修功德记碑》(P.2021、P.4660、S.530)和《前沙州释门法律义辩和尚邈真赞》(P.4660)。据功德记碑所载,第12窟尚未完成索义辩已逝,后由其侄僧常振主持完成洞窟营建工程。文中提到索义辩逝时此窟已“多功既就,庆赞未容”,前室出行图极有可能是由索常振主持设计完成。目的是以显示作为望族的索氏家族和作为高僧的窟主索义辩在敦煌政界与佛教界的地位和声望。

第三,报恩思想的流行对石窟营建的影响。敦煌石窟自中唐开始,与孝道有关的报恩经变、报父母恩重经变等的绘制大为增加,体现出报恩思想的流行。莫高窟第231窟为敦煌阴氏家族所修功德窟,《阴处士碑》记其“额号报恩君亲”,建窟目的在于“为当今圣主即七代凿窟龛一所”。敦煌索氏营建的莫高窟第144窟,东壁门上绘窟主已故父母供养像,题记“索氏愿修报恩之龛”显示此窟当为“报恩”而凿建。第12窟主室东壁南侧绘报恩变,东壁门上绘索义辩祖父母供养像,表明此窟亦与报恩思想有不可分之关系。

报恩思想也推动了以行孝及荐亡为目的的盂兰盆会广为兴盛。《佛说盂兰盆经》倡孝的主旨与中国传统“以孝为本”思想观念相通,因而盂兰盆节从寺院进入宫廷,传布民间,深得民心。收入《大正藏》的《盂兰盆经》有两个译本[注]西晋竺法护所译《佛说盂兰盆经》和东晋时期译出的《佛说报恩奉盆经》(缺译者)。,两经均从“欲度父母报乳哺之恩”开始说起,讲述释迦弟子看到母亲在地狱受苦,求佛救度。释迦要其七月十五日,即众僧夏安居终了之日,备百味饮食供养十方僧众,就可使母亲解脱。经中不仅阐述子女要报生身母亲的生养之恩,同时还特别强调要供养亡父母及七世父母。《盂兰盆经》在唐代也是僧人为俗众讲经的流行经本。关于《盂兰盆经》的注疏共有六种[注]分别为吉藏(549-623年)、觉救(约618-626年)、惠静(578-645年)、慧诏(卒于714年)、宗密(780-841年)与智郎(871-947年)所著,现仅存惠静与宗密的注疏。,其中宗密的《盂兰盆经疏》是中唐后通行注疏本,文中阐述了家庭中祖先崇拜的重要性,宗密认为盂兰节的前提和行事代表了中土核心价值观与佛教特性及仪轨的融合。文中阐述了中国家庭中祖先崇拜的重要性,“孝”是贯穿全经的主旨,其文云:

始于混沌,塞乎天地,通人神,贯贵贱,儒释皆宗之,其唯孝道矣。应孝子之恳诚,救二亲之苦厄,酬昊天恩德,其唯盂兰盆之教焉。[注][唐]宗密《盂兰盆经疏》,《大正藏》第39册,第505页。

在宗密看来,释迦创建盂兰节,是出于酬报父母养育之恩,教导他人尽孝道以及建立修福的有效方法。因此,宗密将《盂兰盆经》的基本教谕概括为“孝顺、设供、拔苦与报恩”,盂兰盆会则被称为是行孝报恩的法会。敦煌中晚唐时期对盂兰盆会的重视,是报恩思想流行的体现,也是报恩思想盛行的一个重要现实因素。

由敦煌世家大族所营建,且在主室东壁绘有亡父母等供养像的石窟均为报恩窟,家族性是其最大特色,而家族性的核心就是儒家的孝亲伦理思想。出自敦煌大族的索义辩在归义军政权内及敦煌佛教界均享有较高地位,在以报恩为主题的家窟营建中,主室东壁门上绘祖父母夫妇供养像,前室绘僧官参加酬报恩德盂兰法会送盆献供的家族出行图,不仅彰显了索义辩的显赫地位,也以图像的方式记录了索氏家族对报恩理念的践行。

三、索义辩出行图相关问题

(一)出行图是权力地位的象征

敦煌石窟中现存有四组“俗官出行图”,即莫高窟第156窟张议潮夫妇出行图、第94窟张淮深夫妇出行图、第100窟曹议金夫妇出行礼佛图和榆林第12窟慕容归盈夫妇出行图,前三组都是以归义军节度使(或节度留后)的身份绘制,慕容归盈夫妇出行图则是以瓜州刺史的身份绘制。这四组出行图的共同特征都是绘制于本人的功德窟之中,明显带有为自己歌功颂德的纪念意义。首任节度使张议潮逐蕃归唐、收复河西,在其功德窟内绘制气势恢宏的出行图以彰显张氏为中央王朝的统一所做出的丰功伟绩和显赫的权势。之后张淮深、曹议金及慕容氏相继仿效张氏在自己功德窟绘制同样形制的出行图,其目的无不如此。从这些出行图的绘制,可以看出归义军政权的相对独立性与统治者强烈的权力意识是出行图产生的主要根源,而歌功颂德、炫耀权势与地位则是出行图绘制的主要动机。

莫高窟第12窟索义辩出行图是敦煌石窟中出现的唯一一铺僧官出行图,与张议潮出行图等相比,场面相对简单,但也基本效仿了张议潮出行图形式,采用了前有鼓吹、仪仗等组成的前导, 后有家族成员紧随。与156窟不同的是,索义辩出行队伍中的仪卫部分由僧人组成,显示了索义辩的僧官身份及其在佛教界的地位。

根据唐律,四品以上官员出行才可使用鼓吹。而传世文献中只有僧人在葬仪及世俗礼乐中使用鼓吹、仪仗等记载。索义辩是僧官,并无世俗官职,却在其功德窟中绘有显示威仪的出行图,显示出其家族对世俗权力的向往与渴望,在索氏族人的心目中,僧官如世俗官僚一样都是家族的荣耀。

(二)僧官与家族之关系

索义辩出行图中有男性也有女性供养人,有僧人也有俗众。此外,主室内也绘有大量索家世俗成员,可见索义辩作为僧官,修建功德窟并不是以纯粹的宗教面貌出现,而是刻意强调了与世俗家族之间的联系。在整个出行图中,索义辩作为僧人,却排在整个家族僧俗众的最前面,如同其他出行图中的俗官一样,他是整个家族的核心人物。此出行图反映出晚唐敦煌地区的僧官在宗教与社会生活中的重要地位以及他们与世俗家族的紧密关系。

在敦煌石窟所绘的供养人画像中,已出家的僧、尼通常也会作为家庭成员列入到家族供养人像列中,而一些高僧所主持修建的功德窟中,也出现其家族俗众。郝春文先生认为这反映了敦煌僧尼与家庭、家族互为依存的关系。[注]郝春文《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,第95页。史苇湘先生也指出,出自敦煌的世家豪族的僧尼,在佛教教团中享有很高的地位。虽已出家为僧,但与其家族仍保持紧密联系。[注]史苇湘《敦煌历史与莫高窟艺术研究》,兰州:甘肃教育出版社,2002年,第135页。从索义辩出行图的绘制可以看出,索义辩不仅是与其家族有密切往来的出家之人,而其世俗亲人也将其视为家族核心成员。在礼佛和参与佛事活动的同时,尽力凸显其家族的权威声势,于宗教活动中掺杂了更多的世俗观念。

另外,盂兰盆会的盛行也显示出僧人与家族之间的紧密联系,折射出僧人与祖先崇拜、佛教与家庭之间的关系。根据《盂兰盆经》所示,在盂兰节的仪式中,僧人是祖先与亡父母等获得佑助不可或缺的关键因素。太史文认为盂兰节的产生发展意味着僧人作为中介群体加入连接子孙与家族祖先的责任体系中。在这个仪式中,僧人是增进家庭以及家族福祉的力量,而这种力量也依赖于他们在家庭之外的社会位置。[注][美]太史文著,侯旭东译《幽灵的节日:中国中世纪的信仰与生活》,杭州:浙江人民出版社,1999年,第181页。

出行图的绘制与盂兰盆会的相关内容,再一次提示了索义辩作为僧官,与家庭、家族之间的紧密联系。作为僧官,他具有为祖先及家族成员带来福祉的能力,作为家庭成员,他有为家庭和家族成员祈福的义务,其双重身份决定他成为家族、家庭生活的核心和家庭宗教关键性人物,显示出其与家庭、家族互为依存的关系。