早期脑血管介入灌注治疗短暂性脑缺血发作疗效观察

王尚君,杨馥瑞

·临床经验·

早期脑血管介入灌注治疗短暂性脑缺血发作疗效观察

王尚君,杨馥瑞

目的:分析早期进行脑血管介入灌注治疗短暂性脑缺血发作的临床疗效。方法:随机选取2012年12月-2015年10月接受治疗的短暂性脑缺血患者140例,随机分为观察组和对照组,每组70例。观察组给予脑血管介入灌注治疗,尿激酶脉冲式注射颈内动脉系统4~6 万个单位,椎基底动脉系统2~4 万个单位。对照组采用常规治疗,比较2组患者的临床疗效。结果:总有效率观察组为85.7%,对照组为65.7%,观察组患者的临床疗效显著优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:短暂性脑血管的患者早期应用脑血管介入灌注治疗有较好临床疗效。

短暂性脑缺血发作; 脑血管介入; 灌注治疗

短暂性脑缺血发作(TIA)指的是椎-基底动脉系统或颈动脉出现短暂性的血液供应不足,从而导致局灶性脑缺血,进而突发短暂性且可逆的神经功能障碍[1]。一般发作持续几分钟,30 min内可恢复,若2 h以上未恢复,则会遗留神经功能障碍的表现[2]。另外,反复发作的TIA对脑卒中具有一定的预兆作用,防治TIA对于预防脑卒中具有重要的临床意义[3]。由此可见,应在发现TIA后对患者尽早采取有效的治疗措施[4]。为观察早期脑血管介入灌注治疗短暂性脑缺血发作的临床效果,现随机选取140例短暂性脑缺血的患者进行对照分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料 随机选取2012年12月-2015年10月来我院接受治疗的短暂性脑缺血患者140例,所有患者均符合脑血管病会议(第四届)修订的短暂性脑缺血发作的诊断标准[5]。将患者随机分为观察组和对照组,每组70例。其中观察组男42例,女28例,年龄45~72岁,平均年龄(57.8±6.4)岁。椎-基底动脉系统38例,颈动脉32例。对照组男41例,女29例,年龄44~72岁,平均年龄(57.1±6.6)岁。椎-基底动脉系统36例,颈动脉34例。2组患者性别、年龄、发病部位等比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 对照组采用常规方法治疗。观察组采用全脑血管造影,对颅内血管的情况进行了解,让椎造影管超选通入责任血管病灶,尿激酶小剂量脉冲式注入,剂量为颈内动脉系统4~6 万个单位,椎基底动脉系统2~4 万个单位。

1.3 疗效判断 (1)基本治愈:不再发作TIA。(2)显效:偶有发作,发作时间明显减短,临床症状减轻。(3)有效:发作次数减少,持续时间减短。(4)无效:发作次数及症状无改善甚至加重。

1.4 统计学方法 采用SPSS19.0软件进行统计学分析,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

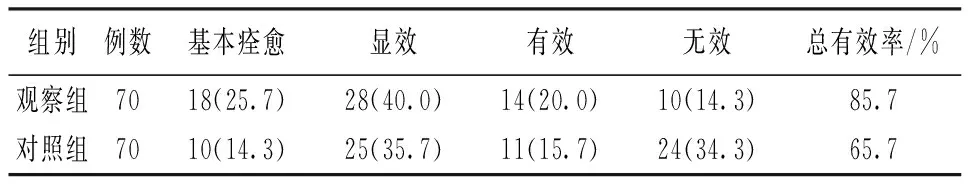

2 结果

经治疗后,总有效率观察组为85.7%,对照组为65.7%,观察组的临床疗效明显优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者临床疗效比较 (n,%)

3 讨论

脑血管病作为目前威胁人类健康的一大危险因素,具有“四高”的特点,及患病率、复发率、致残率和死亡率均处于较高水平,并且就目前而言发病年龄越来越趋向年轻化[6]。在我国每年约150万人因脑血管疾病而死亡,其中约80%的死因为缺血性脑卒中[7]。短暂性脑缺血是脑卒中发生独立的、最重要的危险因素,TIA频繁发作将容易诱发脑梗死,其中有8%左右的完全性脑卒中是在TIA之后发作的,因而尽早控制TIA就能够有效预防缺脑卒中的发生,使患者的死亡率、致残率等都有所降低[8]。目前普遍认为TIA的发生与血管中的微栓子脱落有关。全脑血管造影能够对颅内血管的病变情况进行较为清晰的显示,对病变血管的位置、狭窄程度及范围等进行准确定位,且帮助了解血管粥样硬化斑块的稳定性和是否有侧支循环建立,因此能够对头颈部的血管闭塞及狭窄情况进行评价,为临床诊断及选择治疗方案提供了依据[9]。应用DSA进行介入灌注治疗时,能够使药物直达血管病灶,减少药物流失,使病变局部具有较高的的血药浓度。灌注性治疗使用的小剂量尿激酶,对血管中的微栓子具有一定的溶解作用,快速恢复病变血管内的血流供应,有利于患者尽快康复,而且小剂量尿激酶还能够使附着于血管壁上的易脱落斑块溶解,对于患者的预后具有一定积极作用[10]。除此之外,灌注性治疗对侧支循环具有改善作用,侧支循环的开放能够有效改善局部缺血情况,即使病人病情再犯或加重,颅内梗死区域的血液也会有一定的保障。在本资料中,观察组采用早期脑血管介入灌注治疗,其临床疗效显明显优于对照组,这说明在DSA介入下对短暂性脑缺血患者实施关注治疗的临床效果显著。不过DSA也有一定的缺陷,在对狭窄血管的远端进行血流动力学评价时的准确性较低,有时需联用其他影像学技术。

综上所述,在DSA介入下对短暂性脑缺血的患者实施灌注治疗的临床疗效显著,对患者的创伤性小,值得在临床推广应用。

[1] 陈晓东.脑血管介入灌注治疗短暂性脑缺血发作的临床研究[J].中国医疗前沿,2010,5(13):59-60.

[2] 李韧,赵桂梅,崔丽颖,等.短暂性脑缺血发作的危险因素及全脑血管造影对预后评估的价值[J].中国全科医学,2010,13 (14):1499-1501.

[3] 潘晓峰,陈国华,邵卫.短暂性脑缺血发作患者DSA 影像学特征分析[J].内科急危重症杂志,2009,15(4):186-187.

[4] 史怀璋,李斗,李慎茂,等.经DSA 分析1000 例缺血性脑血管病华人患者的病因特点[J].中国脑血管病杂志,2005,2(10):437-440.

[5] 杜万良,栾璟煜,王春育,等.美国缺血性卒中及短暂性脑缺血发作患者卒中预防指南[J].中国卒中杂志,2011,6(1):53-86.

[6] 周勇,刘娜.脑血管内DSA下灌注治疗短暂性脑缺血发作120 例[J].中国伤残医学,2010,18(6):98-99.

[7] 邢玉波,潘旭东.ABCD2-评分联合DSA 预测短暂性脑缺血发作后近期卒中的临床价值[J].现代预防医学,2011,38(21):4540-4541.

[8] 王文忠.短暂性脑缺血发作的临床分析[J].中国现代药物应用,2011,5(2):78-79.

[9] 周光昱,杨玉凤.短暂性脑缺血发作应用脑血管内DSA下灌注治疗疗效观察[J].齐齐哈尔医学院学报,2013,34(5):649-650.

[10] 吴洪娟.脑血管内DSA下灌注治疗短暂性脑缺血发作临床观察[J].中国社区医师,2012,27(14):12-13.

四川省南充市中心医院 神经内科,637000

王尚君(1968-),男,主任医师,大学。

10.14126/j.cnki.1008-7044.2016.06.023

R 743

A

1008-7044(2016)06-0680-02

2016-05-19)