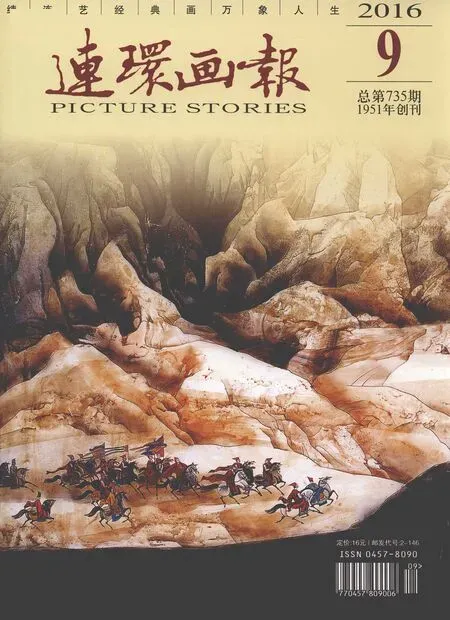

老上海风情画

范生福/编绘

老上海风情画

范生福/编绘

1箍桶师傅 箍桶是木匠派生出的一个支系,又称“圆作”。箍桶师傅手艺高超,他们制作脚桶、马桶、吊水提桶、浴盆等。此类木质桶使用久后,局部地方会腐烂漏水,铁箍会烂断,经过箍桶师傅整修后,还可使用多年。

2卖棉花糖 旧时街头常见做棉花糖的摊贩,孩子们看着小贩把白砂糖放进制棉花糖机芯,脚踏皮带轮,瞬间就有棉絮的糖丝喷出,小贩用竹签缠绕,即成又香又甜的棉花糖。

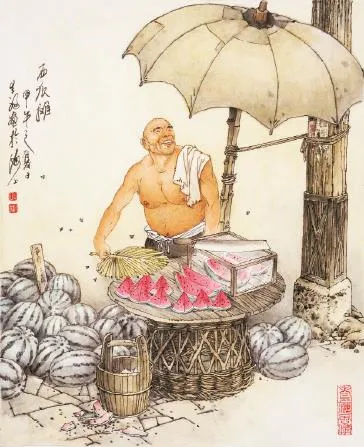

3西瓜摊 夏天,西瓜上市,在热闹的路口就出现西瓜摊,整个的西瓜堆成小山似的。摊主挑些好的,用刀切成船形、大小一样的块,一块一块排在圆板上,有的还罩上纱罩,手拿蒲扇,一边吆喝,一边赶苍蝇。

4缝穷婆 “缝穷婆”是一些穷苦的年轻妇女或老妪,她们每天从早到晚,手挽藤篮,在工厂码头区、马路旁为穷苦劳工缝补破衣裤和袜子。她们是越缝越穷,逃不掉贫苦的命运。

5端午裹粽子 五月初五端午节,最主要的是吃粽子。小时候我家粽子也是自己做的,花式很多,有肉粽、豆沙粽、白米粽、赤豆粽,味道真好。过端午还有一个风俗,就是从小菜场买来菖蒲、艾蓬,扎在一起,挂在门口,表示压邪。

6大饼油条脆麻花 上海人的早点,多半是大饼油条。清晨,还有一些小孩或老妪手挽竹篮,篮里除大饼油条外,还有脆麻花,上面盖一块白布,走街串巷叫喊“大饼油条脆麻花”。

7说书先生 说书先生是旧时以说书为职业的艺人,上海人指的说书乃苏州评弹。评弹是评话和弹词的总称,艺人们在茶楼、书场演出,讲述百听不厌的书目,吸引大批书迷。苏州说书先生最早是在上海老城隍登场。

8破布头换糖 旧时弄堂里常有挑着担的小贩吆喝“破布头换糖”声。担子的一头放着一块用麦芽糖制成的大糖饼。小贩根据你破衣烂布多少,就切多少糖给你。穷苦孩子平时哪有糖甜嘴,一年里也难有一回用破烂布换糖吃。

9红头阿三 1884年,上海租界内出现一支由印度人组成的巡捕队伍。印度巡捕身材高大,皮肤黑黝,头缠红布,上海人叫其“红头阿三”。“红头阿三”是英国人的忠实看家狗,整天警棍乱舞,让老百姓吃尽苦头。

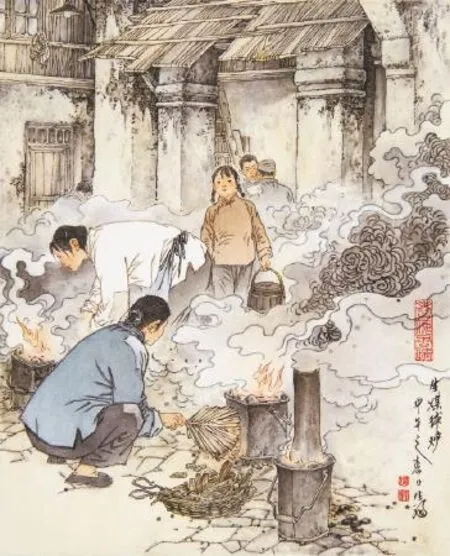

10生煤球炉 上海人烧饭煮菜用的几乎全是煤球炉。一幢房子里多的就有六七只煤球炉。一条弄堂里要有多少只?小时候我家住老北门,读书学校在董家渡,一路上生煤球炉的热闹场面可谓壮观。

11旗袍高跟鞋 上海女性最早将清人宽大的旗袍改良得紧身修长,高开叉,尽显女性优美曲线,再配上玻璃丝袜高跟鞋,将女人的千娇百媚演绎得风情万种。海派旗袍已列入上海市级非物质文化遗产名录。

12小仆欧 “小仆欧”是音译,指的就是小勤杂工。老上海的大饭店、旅馆、舞厅门口,站着一个头戴橄榄帽,上身红制服,红条白裤,脚穿一双黑皮鞋的拉门小郎。小仆欧每天站十小时,有客人进出时要拉动几十斤重的玻璃大门。

13削水片 郊区的河、沟渠是削水片的好地方。孩子们用一块薄砖瓦,以下蹲的姿势,尽可能与水面保持平行手势,然后用力把砖瓦片往河面扔出去,只见那薄瓦片“刷、刷、刷”地在河面上飞行、弹起,十分好看。

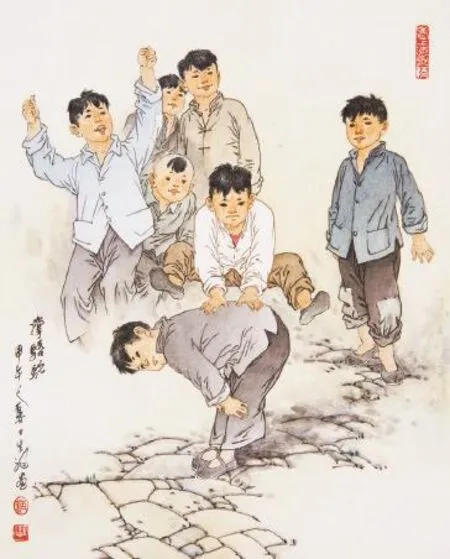

14撑骆驼 弯腰、双手撑膝似骆驼状,后面的人快跑双手撑“骆驼”背上,跳跃而过。跳不过去,就要做“骆驼”。撑骆驼要胆大,弹跳好。有时十几个人一起玩撑骆驼,不断地往前跳,场面煞是好看。

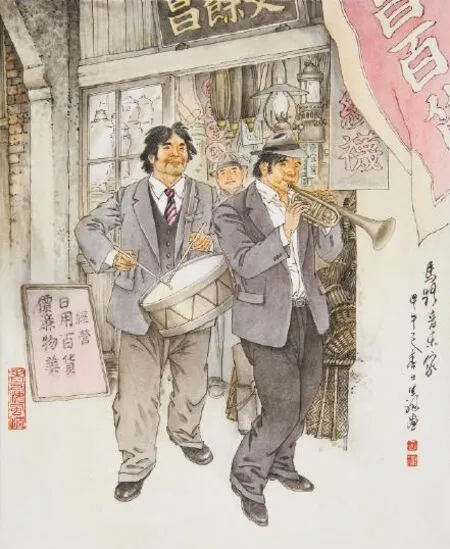

15马路音乐家 新店开张或生意清淡时,老板就从“军乐队”请来乐师,在店门前,一个吹喇叭,一个敲铜鼓,吹吹打打招徕顾客。这支两人乐队,吹奏的是20世纪20年代的流行歌曲,有时还吹奏周璇唱的歌。

16斗蟋蟀 每年秋浓,大人小孩都爱养蟋蟀,以斗蟋蟀为乐事。蟋蟀亦名蛐蛐,此虫勇而好斗,两虫搏斗,非你死我活不休。童年时,我也喜爱蟋蟀,有一次,我捉到一只蟋蟀,此虫身体黑褐色、头大、鸣声响。第二天我就去与弄堂里的小伙伴斗,果然厉害,一连斗败他们几只蟋蟀。其中一个比我高大的男孩一定要与我换,没有办法,打不过他,只能换了。