Research on the Architecture of Building Power Supply and Distribution System at the Demand Side Perspective

李战赠 / 张永明

(1. 中国建筑设计院有限公司, 北京 100044; 2. 同济大学, 上海 200092)

Research on the Architecture of Building Power Supply and Distribution System at the Demand Side Perspective

需求侧视角下的建筑供配电系统架构研究*

李战赠1/ 张永明2

(1. 中国建筑设计院有限公司, 北京 100044; 2. 同济大学, 上海 200092)

As the demand side DC load is increasing in building power distribution system, and wireless power transmission is developing trend, considering the characteristics of distributed generation and demand side thinking, a new building power distribution system architecture at the demand side perspective is put forward from the point of view of application driven. With this building power distribution system architecture, technical support can be provided for efficient use of renewable energy and more convenient access to power by users.

building power supply and distribution, demand side, DC distribution, micro grid, wireless power transmission

0 引言

如今,能源与环境已成为全球化问题,基于因能源利用引起的气候变化,可再生能源/清洁能源等分布式发电(Distributed Generation,DG)得到了长足发展[1]。分布式发电与建筑结合,一方面具有先天优势,如光伏建筑一体化(Building Integrated Photovoltaic,BIPV),便于能量的“就地收集、就地存储、就地使用”[2];另一方面,建筑内直流负荷的比重越来越高[2],如何构建节能高效、安全可靠、使用便捷的建筑配电系统,成为该领域研究的重要热点问题,而分布式发电为建筑配电系统带来了新的机遇和挑战。

自1880年起,特斯拉就与爱迪生就交流供电还是直流供电的问题进行过殊死论战,100多年以后,这个问题又重新得到了建筑供配电研究领域的广泛关注[3-7]。1997年,荷兰能源研究中心(ECN)给出了一套“建筑直流配电技术”实施方案,随后欧美和日本等地陆续进行了相关验证研究和示范工程。按日本有关机构测算,若在住宅中全面实施直流供电,在电能转换过程节省的能耗大约为现有住宅电力消耗量的10%~20%[8]。

此外,电能的普遍利用使人类生产、生活发生了革命性的变化,但错综复杂的配电线路分布也给人们的生活带来了极大的不便,因此,人类一直有摆脱电线束缚实现电能无线传输的梦想。早在1890年,尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)就开始研究无线电能传输[9-12](Wireless Power Transmission, WPT),直到MIT在2007年6月宣布,利用电磁共振成功地点亮了一个离电源约2 m远的60W电灯泡,传输效率达到40%左右,至此,无线电能传输的新方向正式开辟。

近年来,随着消费类电子设备(智能手机、平板电脑等)对无线充电的实际需求(储能不足、充电不便等)以及智能家居、智能家电、电动车充电的发展,人们愈发希望去掉电气设备的“最后”一根电缆,即使供电效率可能会因此降低也可以接受。

综上所述,在这种需求电气设备“无尾”的趋势下,传统的建筑交流配电系统需要重新审视,如何重构现代智能建筑供配电系统架构也更需要仔细考虑,以更好地适应需求侧和供应侧的发展变化。本文从需求侧应用驱动、技术发展角度出发,同时考虑供应侧的分布式发电特性,提出了一种包含直流配电/直流微网、无线电能传输的建筑供配电体系架构,以期推动建筑供配电技术的发展和完善。

1 供应侧分布式能源发电特性

常用的分布式发电主要有光伏发电、风力发电、水力发电、燃气发电、燃料电池等。其中,光伏发电和燃料电池发电直接以直流形式产生电能,均为直接直流电源,需要经过DC/AC变换才能并入交流配电网;而风力和燃气轮机发出的电力是不固定频率的交流电,无法直接并入工频交流电网,因此需要经过AC/DC和DC/AC两次变换才能并入交流配电网,可被视为间接的直流电源。

因此,若配电网包含直流配电系统,不仅可以大量减少配电环节中DC/AC变换器的使用,降低构建成本,还能降低电能变换的损耗。可见,从供应侧来看[2],需要发展直流配电/直流微电网以适应分布式用能发展需求。

2 需求侧直流负载的比重日益增加

近年来,电能终端用户的用电形式发生了很大变化,研究结果表明,某些类型建筑中直流负荷所占比重高达90%以上[4],这些变化主要表现在以下两个方面。

1)直接使用直流的电器/电子产品增多[2]。越来越多的电气设备本质上都是直流驱动电器,其需要将现有建筑交流配电网中的交流电变换为直流电才能使用,如电动车、LED照明、电脑等便携式设备及手机等移动通信设备等。

2)含直流环节的变频电气设备、家电增多[2]。近年来,大量“交-直-交”变频技术被应用,如电梯、空调、冰箱、洗衣机等变频电气设备、家电的普及,特别是电动车的家电属性越来越突出,依托于建筑物建立直流充电桩必要且可行。

可见,从用户终端直流负载的与日俱增的情况来看,迫切需要发展建筑直流配电/直流微电网。

3 需求侧电能传输方式有线-无线的发展

3.1 无线电能传输方式

近年来,无线电能传输发展迅速,WPT 技术按传输机理的不同,主要有电磁感应方式、电磁波辐射方式、电磁共振方式等[11]。

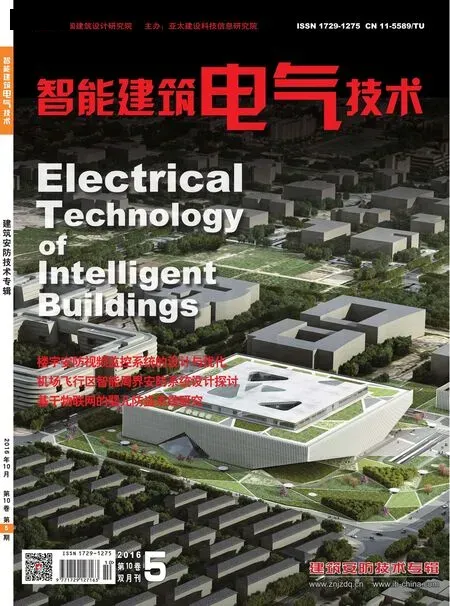

1)电磁感应方式无线电能传输

传统电网工频交流电,在整流滤波获得直流电之后,通过高频逆变器进行逆变,逆变所产生的高频交变电流经一次侧原边线圈,感应到二次侧副边线圈,产生感应电动势,然后通过高频整流等调节电路,即可向负载提供直流电,其原理如图1所示[10]。

图1 电磁感应方式原理

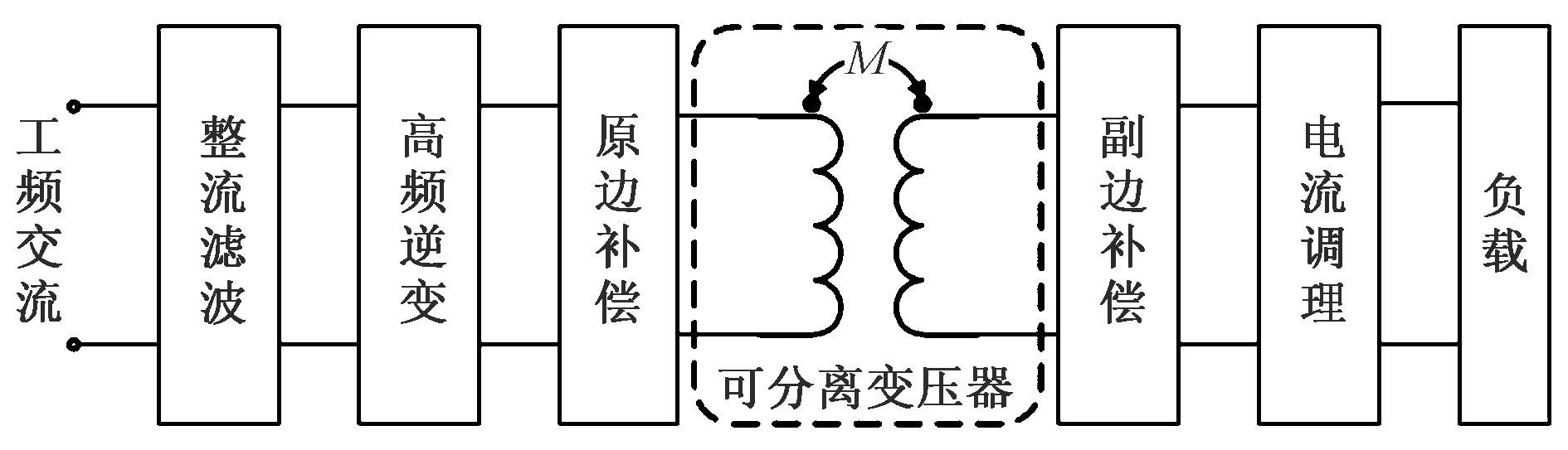

2)电磁波辐射方式无线电能传输

该方式通过电波的形式在远场范围内采用定向天线实现远距离供电,该方式的发射部分利用高频逆变电路将直流电变换为电磁波,以微波的方式辐射出去,接收装置将收到的微波能量通过整流滤波变换为直流电供负载使用,其原理如图2所示[10]。

图2 电磁波辐射方式原理

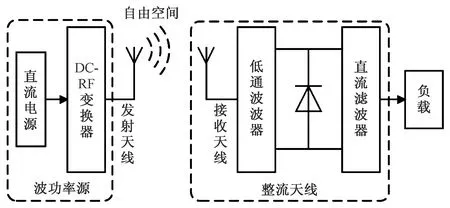

3)电磁共振方式无线电能传输

电磁共振式无线电能传输系统主要由能量发射端和接收端组成。其中,能量发射端主要由源线圈和发射线圈组成,发射端将直流电逆变成高频激励源,使源线圈产生谐振,在源线圈周围形成交变磁场,发射线圈感应源线圈的交变磁场形成共振,电能由源线圈输送到发射线圈,再由发射线圈输送出去;能量接收端包含接收线圈和负载线圈,接收线圈接收到发射线圈传递的能量后,再传送给负载线圈,负载线圈接整流滤波等变换电路,变成直流电供负载使用,其原理如图3所示[11]。

图3 电磁共振方式原理

3.2 在智能建筑中应用前景

通过对上述三类主要无线电能传输技术的介绍,分析了以下3种适用于智能建筑中无线供电的技术路线/方案。

1)微波式无线电能传输技术,通常采用S、C波段,传输距离为几百米到几千米,适于高精度定向能量传输和传输距离远的应用场合,如为低轨道和同步轨道卫星、航空航天器供电等[11]。

2)基于电磁感应原理的无线电能传输技术,其原理简单、容易实现,技术相对比较成熟,工作频率从几百万赫兹至几十万赫兹,传输距离从几毫米到几米,传输功率大,近距离传输效率高,可高达99%,但传输效率随传输距离的增大迅速减小[10]。其应用范围较广,大到电动汽车,小到医用的微型机器人[11]。

3)基于电磁共振原理的无线电能传输技术目前尚在实验阶段,该技术工作频率从几兆赫兹至几十兆赫兹,传输距离从几厘米到几米,效率高,中等距离传输,非辐射能量传输,电磁辐射小,谐振频率外的电磁干扰小[10]。

可见,电磁共振方式比电磁感应方式的可传输距离更远,所以如果能够进一步提高传输效率,日后在很多领域电磁共振式将很有可能取代电磁感应式进行无线能量传输。可以预见,未来无线供电技术将衍生出无线家电、无线电器、无线供电设备,特别是在手机、MP3等移动通信领域,手提电脑、移动电源等便携式设备领域,在智能家电、智能家居、智能办公等场合电磁共振式无线电能传输将具有广阔的需求空间。

3.3 无线电能传输在建筑交流供配电中应用架构

需要指出的是,上述几种电能无线传输方式均需要将工频交流电变换为高频交流电,在现有技术条件下,均需要先将工频交流电转化成直流电,再逆变成所需的高频交流电。

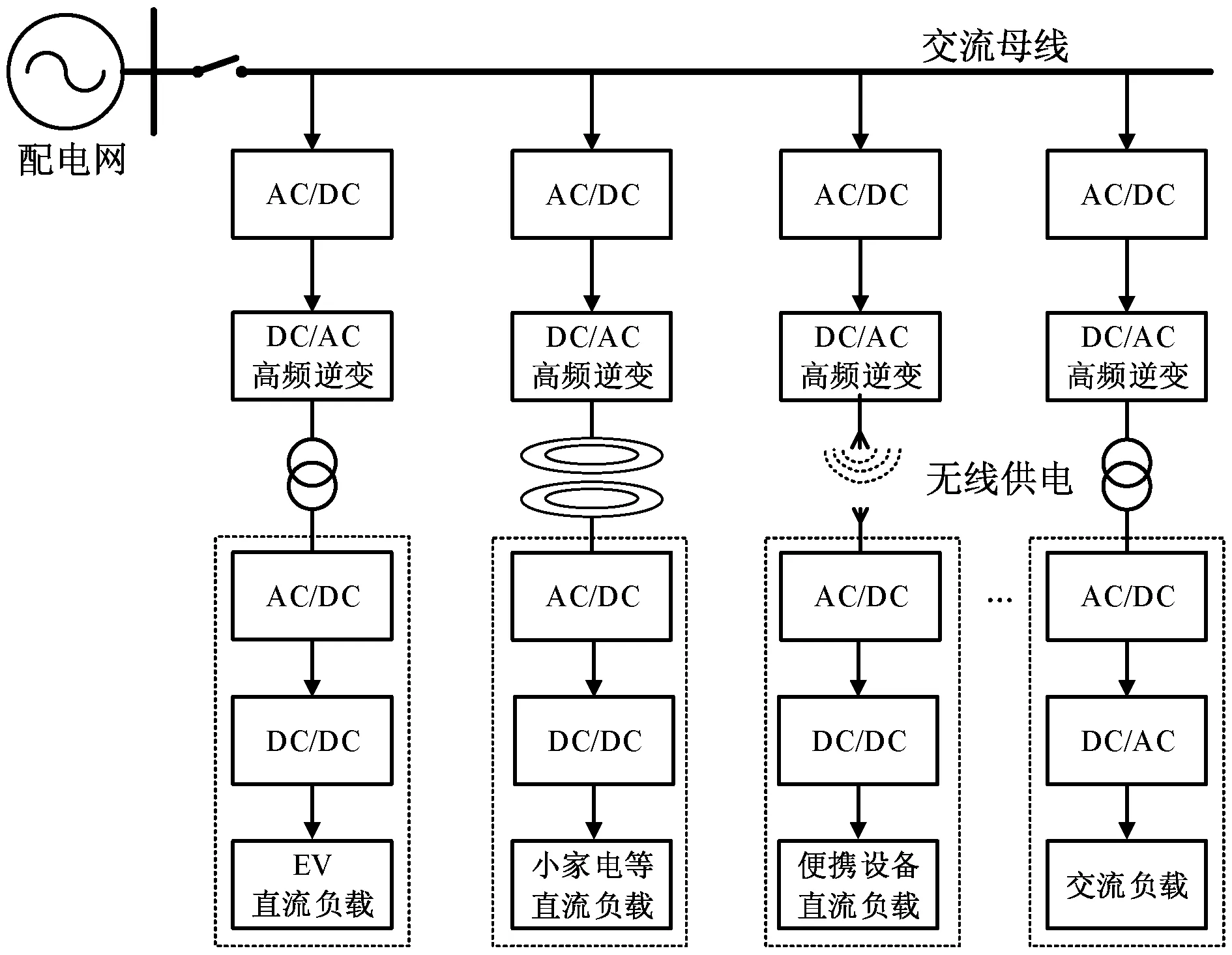

因此,在传统的建筑交流供配电系统中,应用无线电能传输技术,其系统架构中不可避免地要增加整流环节(AC/DC),无线电能传输在建筑交流供配电中应用架构如图4所示。

图4 无线电能传输在建筑交流供配电中应用架构

可见,从无线电能传输技术在建筑交流供配电中的应用角度看,若建筑中拥有直流母线,则可以省去一层整流环节(AC/DC),提高电能的利用效率。

4 基于需求侧的建筑供配电体系架构

通过对目前分布式发电(特别是建筑光伏)的特性及直流电器(特别是电动车充电)的发展趋势进行分析,基于发展日趋成熟的无线电能传输技术,在未来智能建筑中供配电系统将在以下方面发生重要变化。

1)源-网-荷-储关系上:由于引入分布式发电,用户配电端由单纯的负载增加了电源,还可能增加蓄电/储能装置,用户端更加复杂,可形成建筑微电网以及冷热电联供的能源微网。

2)供配电制式上:由传统的单一交流系统转变为交流系统为主直流系统为辅的混合供电系统,某些应用场合(如数据中心)可能会以直流系统为主或为纯直流系统。

3)电能传输方式上:由传统单一的有线供配电方式转变为以有线供配电方式为主,终端无线传输方式增多,形成有线无线并存的方式,移动式、便携式设备将越来越多地采用无线方式。

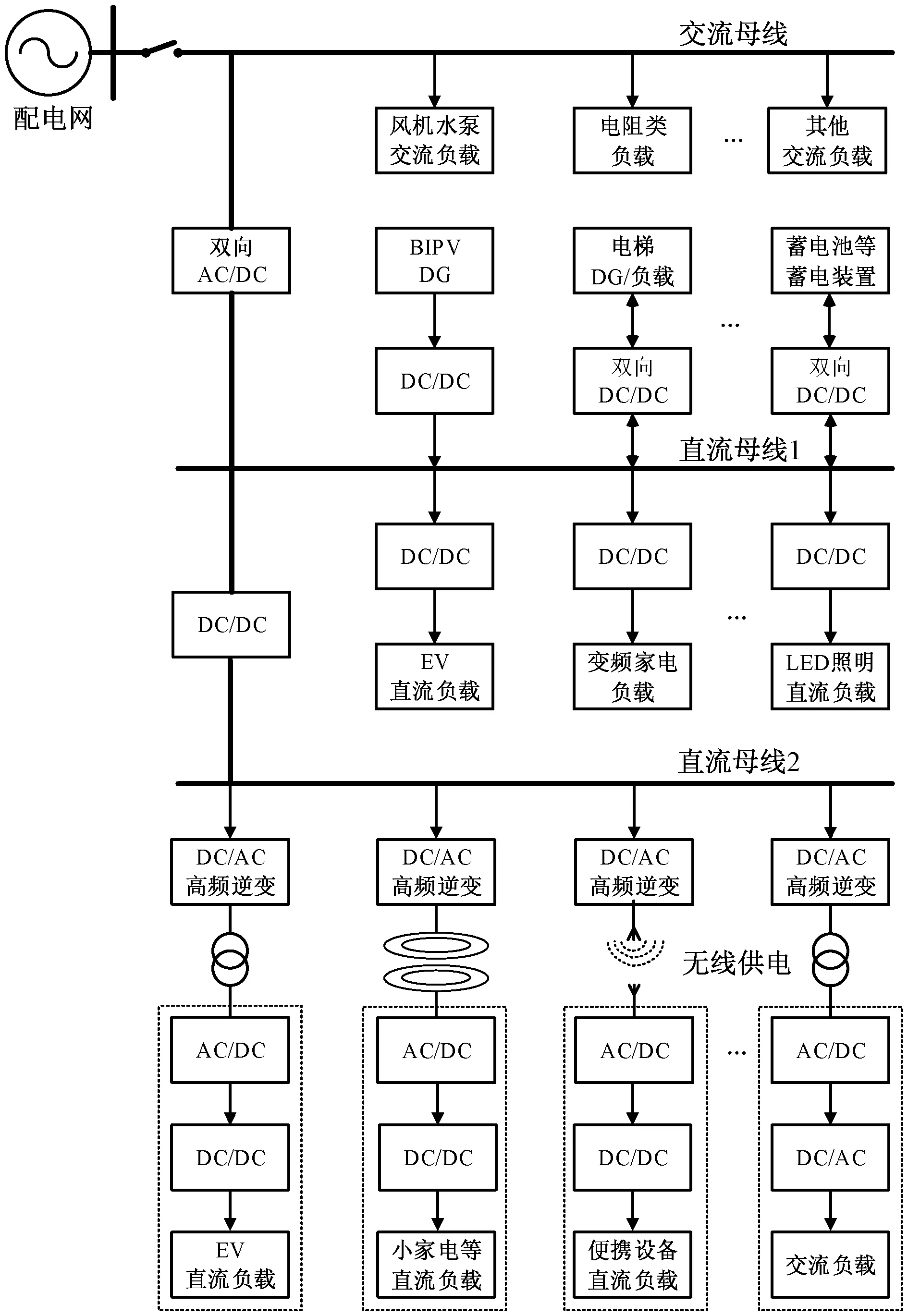

因此,为适应和满足需求侧用户需求,考虑供应侧分布式发电的变化,本文提出了一种需求侧视角下的建筑供配电的体系架构,如图5所示。

图5 基于需求侧的建筑供配电体系架构

5 结论与展望

本文分析了建筑供配电系统需求侧的两大变化:直流负载日趋增多和无线供电需求趋势明显,并在兼顾供应侧分布式发电特性的基础上,提出基于需求侧的建筑供配电体系架构是未来建筑供配电的发展趋势。本文主要结论如下:

1)基于“需求侧”、“以人为本”提出的建筑供配电体系架构系交流-直流混合配电系统/混合微电网、有线-无线电能传输并存系统,系统的多元性、多样性既保证了电能的高效利用,又可以较好地满足不同用户的需求。

2)在本文提出的建筑供配电体系架构中,直流母线/直流微网是系统的核心和纽带,其向上连接建筑交流配电网和分布式发电,向下连接无线电能传输系统。

3)本文提出在直流母线/直流微网之上构建无线电能传输系统,在建筑交流配电网上对比表明直接构建无线电能传输优势明显。

此外,在建筑中推广应用无线电能传输上,需要注意设备的电磁兼容问题以及建筑电磁环境安全问题。

[1] 杨勇平. 分布式能量系统[M]. 北京:化学工业出版社. 2010. 7.

[2] 张永明, 傅卫东,丁宝等. 基于直流配电与直流微网的电气节能研究[J]. 电工技术学报, 2015, 30(S1): 389-397.

[3] Estefanía Planas, Jon Andreu, José Ignacio Gárate, et al. AC and DC technology in microgrids: A review [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 43: 726-749.

[4] Kakigano H, Miura Y, Ise T, et al. Fundamental characteristics of DC micro-grid for residential houses with cogeneration system in each house[C]. 2008 IEEE Power and Energy Society General Meeting- Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, Pittsburgh, PA, USA, 2008: 1-8.

[5] 施婕, 艾芊. 直流微电网在现代建筑中的应用[J]. 现代建筑电气, 2010, 1(6): 47-51.

[6] 王福林,江亿. 建筑全直流供电和分布式蓄电关键技术及效益分析[J]. 建筑电气, 2016, 35(4):16-20.

[7] 丁宝, 张进, 赵亮等. 建筑直流配电系统研究[J]. 智能建筑电气技术, 2013 , 7(6): 9-12.

[8] 刘衡. 直流家电和家用集成能源系统技术开发项目启动[J]. 家电科技, 2009, (16): 8.

[9] 黄学良, 谭林林, 陈中等.无线电能传输技术研究与应用综述[J].电工技术学报, 2013, 28(10): 1-11.

[10] 范兴明, 莫小勇, 张鑫. 无线电能传输技术的研究现状与应用[J]. 中国电机工程学报, 2015, 5(20): 94-95.

[11] 龚立娇, 兰永均. 无线电能传输技术分析[J]. 电工技术学报, 2015, 30(S1): 215-220.

[12] 杨庆新, 章鹏程, 祝丽花等. 无线电能传输技术的关键基础与技术瓶颈问题[J]. 电工技术学报, 2015, 30(5): 1-8.

张永明

博士,同济大学副教授,研究方向为微电网与电气节能技术。

江苏省科技支撑计划项目(BE2014830)和中央高校基本科研业务费专项资金资助(1850219022,1850219026)。

Li Zhanzeng / Zhang Yongming

随着建筑供配电系统需求侧直流负载日趋增多及无线供电需求趋势的日趋明显,在兼顾供应测分布式发电特性和基于需求侧思维的基础上,从应用驱动角度出发,提出了一种需求侧视角下的建筑供配电体系架构,为可再生能源分布式发电在建筑中高效利用及用户更方便地实时获取电能提供了技术支撑。

建筑供配电 需求侧 直流配电 微电网 无线电能传输

- 智能建筑电气技术的其它文章

- Design of Security System in the Radio and Television Transmitting Station

- Design and Optimization of Building Security Video Surveillance System

- Analysis and Application of the Importance of Security Systems in the Five-star Hotel

- Research on Grounding System for Outdoor Lighting

- Discussion on the Design of Intelligent Periphery Security System for Airport Flight Zone

- Analysis and Research of Energy-saving Control in Office