乌兹别克斯坦青少年在多语情境下的身份认同

赵 靓

乌兹别克斯坦青少年在多语情境下的身份认同

赵 靓

(北京大学外国语学院,北京 100871;西北民族大学外国语学院,甘肃兰州 730000)

不论从社会还是个人的角度来看,多语言现象向来都是中亚地区一个突出的特点。本文采用语言肖像和民族志相结合的方法,从微观层面,自上而下地分析乌兹别克斯坦青少年在多语言、多民族环境下的语言选择和身份认同。研究表明,乌兹别克斯坦青少年将多语言能力看作全球化时代的流动力资本,渴望通过语言学习增强自己今后的社会参与程度;但以母语乌兹别克语为支撑的国家身份在他们的多重身份中始终被至于首位。

乌兹别克斯坦;多语情境;身份认同;语言肖像;民族志

一、引言

在世界各地人数众多的地方,多语言现象一直是一个突出的特点,这在中亚地区尤为明显。早期游牧生活、战争、贸易,以及政治或经济变化引起的迁徙、甚至驱逐带来的高度流动性使此地区语系繁多,语言之间接触频繁,互相影响,产生各语言地位不等的情况。上个世纪,中亚的语言格局经历了不断的政治化进程和迅速的重组。自前苏联解体之后,大规模的社会政治变化使得传统的语言模式受到挑战。乌兹别克斯坦作为一个新兴的独立国家,着力在政治、经济、文化上重新定义和塑造民族形象。

在乌兹别克斯坦,语言向来是一个敏感的政治话题。前苏联时期,俄语虽然从没有被确立为官方语言,但却受到大力推崇以确保统一的苏维埃文化和身份认同;而说俄语也有实际的好处,比如可以同其他苏维埃联盟国家的人们交流(Schlyter,2003)。对于期望受到更好的教育、国际化的工作机会或是政府职位的人来说,作为“事业语言”(career language)的俄语是一项很重要的技能。但俄语受到政府官员、国际商务人员和知识分子的青睐这一现象并没有使乌兹别克语渐渐淡出语言市场,而是一直保持着通用语言的地位,同时也是乌兹别克斯坦本土各语言中书写历史和文学历史最重要的语言。1989年乌兹别克斯坦通过第一部国家语言法《语言法》,将乌兹别克语确立为官方语言,俄语为“族际交流语”(language of inter-ethnic communication)(Smith et al.,1998)。1993年,乌国政府颁布法令,将西里尔字母系统(Cyrillic script)转换成拉丁书写系统,标志着“去俄罗斯化”(杨成,2012)和“国际化”(ibid),增强了乌兹别克语与计算机系统的兼容性(Landau and Kellner-Heinkele ,2001)。1995年的《语言法》修订版消除了俄语作为“族际交流语”的媒介角色,并将彻底贯彻乌兹别克语的改革日期延长至2005年。这些语言改革措施的实行大大提高了乌兹别克语的地位。

除了乌兹别克语和俄语错综复杂的历史之外,其他少数民族的民族语言,如塔吉克语、哈萨克语等也是造成乌兹别克斯坦多语言现象的原因。乌兹别克斯坦是一个多民族国家,有130多个民族,非主要民族的人口占总人口的 20%。主要的人口是乌兹别克族,少数民族包括俄罗斯族、塔吉克族、哈萨克族、鞑靼族和朝鲜族等。和其他中亚居民一样,乌兹别克人多半是双语和多语言使用者。突厥语、印欧语(主要包括斯拉夫语和伊朗语)、闪米特语,汉语及其多种变体①都是这里的交际语言。该地区的文化、民族和语言都具有丰富的混合性。目前,乌兹别克语是乌兹别克斯坦使用最广泛的语言,俄语则是一些主要城市的通用语(Wei & Kolko,2005),而其他不同地区有不同的主要通用语,如塔吉克语在撒马尔罕和布哈拉②使用广泛。在首都塔什干,乌兹别克语和俄语在语言景观和公共广告标语中常常同时出现。

近年来,英语、汉语等其他语言的使用使得乌兹别克斯坦的语言问题变得更加复杂。英语是所有学校的必修课程;而汉语学习在当地受到愈来愈多的关注,这在2005年由中国国家汉语国际推广领导小组办公室(国家汉办)与塔什干国立东方学院合作的塔什干孔子学院成立之后更加显著。事实上,乌兹别克斯坦的多语言现象从首都塔什干中小学的语言课程设置上可见一斑。在“乌语学校”,乌语是工作语言,被当作第一语言来学习;在“俄语学校”,俄语不仅是工作语言,也是课时最多的语言课,英语和乌语的课时较少;而在说英语的国际学校里,英语是日常语言,也是学时最多的语言,俄语的学时次之,乌语则完全没有教学安排。除了这三种语言之外,各个学校还设置了选修语言,多为德语和汉语。多元的语言教学模式是乌兹别克斯坦青少年成为多语言使用者的原因之一,通常他们都会说至少三门语言:乌语、俄语和英语。

多语情境下,语言态度决定语言选择。语言使用、语言选择和语言态度三者之间有着千丝万缕的联系。人们总是选择自己喜欢的语言进行交流。和其他多语言国家一样,在乌兹别克斯坦语言使用和语言使用者的民族紧密相联。1996年进行的一次全国调查发现,90%以上的乌兹别克族人和俄罗斯族人居家的时候都分别使用各自民族的语言,即乌兹别克语和俄语(Smith et al.,1998)。情况略有差异的是,约40%的乌兹别克族人表示对俄语掌握的“很好”,只有10%的俄罗斯族人声称自己能够说流利的乌兹别克语。从历史上看,俄罗斯族人没有出于职业需求而选择学习乌兹别克语的动机,而且还持有因为乌兹别克语中没有高级的现代科技词汇,所以乌兹别克语不如俄语的看法(Wei & Kolko,2005)。在民众中间,只有乌兹别克人才说乌兹别克语这样的观点很广泛地被接受并内化,因此乌兹别克人认为他们必须要学会说俄语或英语才能跟非乌兹比克族的人或外国人交流。选择用乌兹别克语交流意味着表明说话者的乌兹别克族裔身份,同时也将听话者默认为是同为乌兹别克族的同胞。

全球化时代的多语现象,或更加具体而言,多语言实践(multilingual practices)被看作是情境化的实践而不是说话者抽象的、绝对的能力。Bloomaert (2005)认为多语言能力是围绕活动、情境和话题而组织的。目前针对乌兹别克斯坦多语言现象的研究大多集中在语言规划(李琰,2014;吴爱荣,2014)、国家身份(杨成,2012)和历史变迁等宏观角度(云耘、桂亮,2014),从个体的微观角度进行的研究较少。本文从微观层面分析乌兹别克斯坦青少年与活动、情境和话题相关的语言选择,并探讨他们在这种语言选择的实践过程中个人身份的构建和群体身份的认同。

二、文献综述

针对多语言能力的研究方法越来越多地注重语言实践的流动性、创造性,而不再传统地将语言视为一种充满规律的结构、系统。Gumperz(1964)提出“语言经验库”(verbal repertoire),指语言选择跟社会约束和社会分类密不可分(1964)。“超级多元化”(super-diversity)(Vertovec,2007)前提下的语言实践行为如语言跨界(language crossing )(Rampton,1995),超语行为(translanguaging)(如 Garcia 2009;Blackledge & Creese 2010,引自Busch,2012;Le Wei,2011;Rampton,2011),多言行为(polylingual languaging)(Jørgensen,2008),“交际经验库”(communicative repertories)(Otsuji & Pennycook,2010)等,都将语言看作表达方式(而非传统意义上的语言知识),这样可以更好地理解社会的“众声喧嚣”(Bahtkin,1981),即多语,多声,多言等社会现象。

这些方法偏重于研究社会交际的共时空间,对多语在文化中的再创造、再制定、再扮演缺少了历时空间的关注。后现代主义者如Derrida 和Butler认为,对多语现象的研究不仅要包括个体的感受、经历、愿望,还应该从历史和传记的时间维度来考虑,因为后结构主义视角下的个体被看作是通过先前建立的语言和话语而建构的。这样的视角要求我们从文化再创造的历时空间而非单纯关注社会交际的共时空间来重新审视多语现象。

捕捉语言使用者的语言态度,探究语言和身份关系中对语言选择的原因、语言学习的预期是颇有困难的,因为针对大面积的宏观社会方法与个体语言使用者的微观层面会有不一致。传记方法(biographic approaches)将宏观的社会学分析和微观的个别案例结合起来,弥补了这种不一致。传记方法描述个人在经历社会环境和语言体系的过程中发展语言实践的历程,但它并不主要研究个人生活经历的特殊性,而是关注这种个案能够帮助揭示的社会共性(social dimensions of language practices)。

早期的传记方法主要用于语言的习得研究,包括写日记和口头报告(Busch,2006)。本文中使用的传记方法源自对语言多样性的研究(Busch,2006)。这种方法包括两部分:语言肖像,及对肖像的描述和解释。按照Busch(2006)的解释,“语言肖像”是指语言使用者通过涂画的方式把个人的语言资源表示出来。这种方法最早用于小学教育中的语言意识研究(Busch,2012)。上世纪90年代的移民和劳动力转移使欧洲各个城市的学校里都开始进行多语教育。为了了解孩子们过去学习语言的经历,以及他们对欧洲各语言的态度,老师要求学生们在一张空白的人体轮廓上涂上自己所使用的语言,使用不同的颜色代表不同的语言,涂色完成之后,学生们对所选择的颜色,所代表的语言、颜色的布局等进行描述和解释(Busch,2012)。可以看出,在以民族的多元文化为出发点的同时,这种练习激发学生表达他们对语言和语言使用的态度和情感。

对于孩子们来说,在空白的轮廓里涂色是很熟悉的一种游戏。他们喜欢选择某种特别的颜色来代表某种语言,也乐于安排各种颜色的布局分配,以期能够最佳地表示出自己的语言资本。涂色和解释两部分构成了语言肖像这种方法,帮助研究者了解和分析语言使用者通过视觉和语言两种方式表达出来的语言选择和评价,因为身份表征和建构在社会话语中从来都不是独立发生的。

通过语言肖像的方法可以了解个体的语言经历,包括语言学习、语言使用、语言选择、语言态度等。这种微观的、历时的视角有助于发现语言使用者如何在已有的多语情境下创造、构建和协商自己的语言意识形态以及自我的身份与定位。本文采用语言肖像和民族志结合的方法探究乌兹别克斯坦青少年的语言经历和语言使用情况。

三、研究问题与研究方法

乌兹别克斯坦塔什干孔子学院成立于2005年5月7日,是国家汉办在全球成立较早的孔子学院之一,也是建立在中亚的第一所孔子学院,由中国兰州大学和乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院合作建设。师资由中国教师和当地教师组成,招收班级分为初级班、中级班,注册学生的年龄从6岁到63岁不等。为了保证学生的语言能力能够顺利进行访谈,本研究选取了两个中级班,共32名年龄为16到20岁的学生。

研究问题为乌兹别克斯坦青少年在多语情境下的语言态度是怎样的?这种语言态度如何影响他们的语言使用和语言选择?在传统与现代、本土化和全球化的多重维度下,他们如何通过这些选择构建个人身份和群体认同?

研究方法包括三部分:调查问卷、语言肖像、深度访谈。首先,我针对研究问题设计了调查问卷,希望对被调查者的语言使用情况有一个宏观的、量的把握。调查问卷发放给32名学生③并全部收回,均为有效问卷。问卷的目的是探寻参与者的语言使用情况及语言态度。问卷使用中英双语,共8个问题,包括参与者的基本资料、教育背景、语言技能、语言使用、语言态度等。其次,由于坚信历时的角度对分析个人的语言使用和态度很重要,我选择语言肖像来帮助探究个人在语言实践和身份构建这两者之间的关系。考虑到自己的外国人身份以及这些学生参与此类学术研究的经历较少,我希望语言肖像的涂色环节能够让他们放松,而不会因为要面对问卷调查和访谈而感到紧张、局促不安,以致调查结果失去有效性。同时,由于英语和汉语均是他们的外语,掌握程度不如母语自然,因此将语言肖像方法的第二个环节由自述调整为约10分钟的简单访谈,以确保所述话题与调查主题紧密相关。参与者需要对自身的语言技能、使用情况等进行思考,然后在空白的人形轮廓中用不同颜色将所使用的语言标记出来。涂色时需要考虑何种颜色代表何种语言,及为什么将这种颜色放置在身体的某个特定部位。在第二环节的简单访谈中,研究者将就颜色本身、颜色的着色点及颜色所代表的语言对参与者的意义进行询问④。

通过简单访谈对参与者有了初步了解之后,我挑选出其中8位进行深入访谈,以期得到乌兹别克青少年对语言学习、身份认同和个人发展之间更加深入、详细的想法。选择这8位学生的标准是他们的英语或汉语水平能够达到流畅交流、准确表达的程度。我先选择了5位语言水平优秀的同学访谈,将录音转写分析之后三个主题呈现出来。第二天又选择了另外3位,访谈之后没有发现新的主题出现。这样用语言水平进行选择的样本不免有自选样本的痕迹,但既然研究的是语言态度,语言水平恰恰也说明了对待语言学习的不同态度,语言技能高的学生显示出更加强烈的语言学习和语言使用的愿望。

四、结果分析与讨论

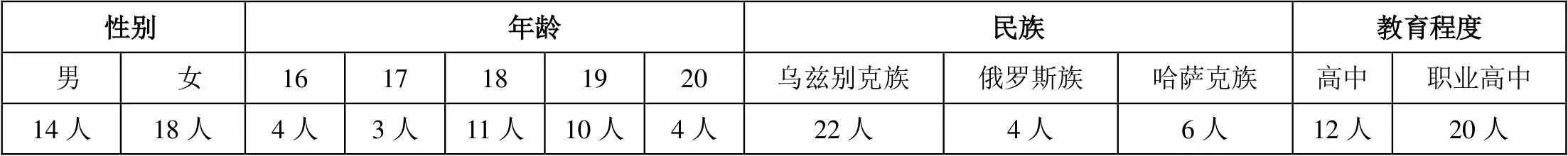

本研究进行于2015年2月。参与者为随意选取的32名乌兹别克斯坦青少年,他们都是塔什干孔子学院的学生。有关参与者的基本情况详见表1。在被告知本研究的主题、意义以及方法之后,所有参与者都同意参加调查。调查使用的语言以英语为主,偶尔辅以汉语解释。

表1 参与者的基本情况

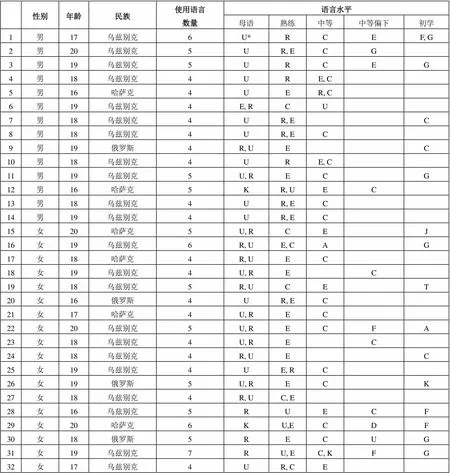

问卷结果可以分为三部分:语言能力、语言使用情况和语言态度,分别统计于表2、表3、表4。

表2 参与者的语言能力

*C:汉语,E:英语,F:法语,G:德语,K:哈萨克语,R:俄罗斯语,U:乌兹别克语

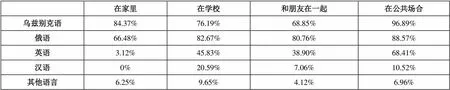

从问卷结果可以看出,参与者就说话场合、情境、对话者、话题等进行语言的选择使用。如在家里或在公共场合多使用乌兹别克语或俄语,在学校或和朋友在一起时多使用俄语。而英语和汉语在学校和公共场合的使用率较高,见表3。

表3 在以下场合您一般使用什么语言?

正在学习或计划开始学习的语言依次是英语、汉语、德语和法语等,见表4。

表4 哪些外语是您已经开始或打算将要学习的?

在完成问卷部分之后,32位学生饶有兴致地进行了人形轮廓的涂色。32份涂色的人形轮廓的色彩选择、分布等各不相同。在涂色之后的简单访谈中,参与者对自己的语言肖像进行了描述,从色彩选择、色彩分布、色彩代表意义等若干方面作了解释,表述了个人的语言经历和语言态度。

从参与者涂色的过程和结果来看,语言肖像的方法是行之有效的。它不仅缓解了调查之初参与者的紧张情绪,而且给他们提供了一个思考自身语言经历和语言态度的机会,并在接下来的简单访谈中生动自然地使他们将与之相关的感受和情绪表达出来。而这些感受和情绪没有图画的基础或许很难单纯用语言进行详细描述。

在语言肖像部分的简单访谈和与8位参与者的深度访谈中,参与者都谈到了语言学习经历、语言意识形态和今后的个人发展计划。可见通过对语言使用情况的了解,可以洞察参与者对某个地域环境或语言环境、社会群体、世界观的态度和情感。在对访谈录音进行转写和分析之后,三个主题呈现出来。

1 乌兹别克语和俄语:“自然”与“必要”

在人形轮廓中,大多数学生都用自己最喜欢的颜色代表乌兹别克语和俄语。有的学生给人形轮廓添加了眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵或头发,或是画上国旗或武器等装饰物。从问卷可以看出,不论在家里还是在其他社会场合,乌兹别克语都是使用最普遍的语言。在一些学生的语言肖像涂色中,代表乌兹别克语的颜色占据了大半个人形模版。另一些学生还特意在人形上画一颗心形图案代表自己的“乌兹别克之心”。很多学生都表示选用了自己最喜欢的颜色来代表乌兹别克语。但是与其它模版中标识出来的语言相比,他们对于乌兹别克语的解释非常少,如语言学习经历、对于学习的期望等。大多数参与者认为这门语言是最“自然”的语言,无需评说,因为“我们是乌兹别克人,我们说乌兹别克语”。

俄语是乌兹别克青少年使用的第二大语言,他们认为俄语现在已经和乌兹别克语一样重要。多数学生表示他们在家会同时说乌兹别克语和俄语,因为家里人都会说这两种语言。少数的学生表示由于父母中有一人不会说俄语,所以他们在家里主要还是讲乌兹别克语。还有一小部分学生是俄罗斯族或哈萨克族,因此在家里基本只讲俄语或哈萨克语。这些学生描述说从俄语或哈萨克语“转换到乌兹别克语非常自然”,因为他们“从记事的第一天起就开始这样做了”。四名学生提到他们“曾跟随父母去过俄国”;两名男生明确表示“以后想去俄国留学”;五名学生表达了想去俄国旅游的愿望。多数学生认为俄语求学、就业、经商或是旅游的“必要”语言,但并未对今后前往俄国流露出明显的倾向。

2 多门语言,多种力量

在谈到语言学习的时候,访谈者均表示学习外语是对自身的一种投资,可以使自身在全球化时代获得更多的武器和力量并从中获益。

Alim⑤:I use Uzbek with my family. At school, we use Russian more. I think my English and Chinese are ok, but not very good. … I need language, ‘cause I want to see a bigger world.

阿里木:我跟家里人说乌兹别克语。在学校我们说俄语多一点。我觉得我的英语和汉语还可以,但不是很好……我需要语言,因为我想看到更大的世界。

Sarvar: I am not sure where to settle down after graduation. I just want to be a wise man. I must learn English and Chinese well. They are very important now … You know, good English can make you have more opportunities, and money, you know. You can know more people, go to other places, and you know, have a more interesting life.

萨瓦尔:我现在还不确定毕业以后去哪。我只想做一个聪明的人。我必须学好英语和汉语,这是两门很重要的语言……你知道,英语好就会有更多机会,还有钱。可以认识更多的人,去更多的地方,而且,你知道,可以过更有意思的生活。

Rustam: I hope I can go travel the world. I need to learn different languages, and then I can understand people from everywhere. It’s important to be able to speak several language(s).

鲁斯达姆:我希望我可以周游世界。我得学习各种语言,这样就可以跟各地的人们交流。会说好几种语言非常重要。

Arthur: I will go to Britain for college. And I want to work Germany or France … Yes, my dream is to be a very clever and powerful man, just like my father. And he is right, more languages, more power.

阿瑟:我打算去英国读大学。以后想去德国或法国工作。对,我的梦想是做一个非常聪明、强大的人,像我父亲一样。他是对的,因为多门语言意味着多种力量。

多语言能力代表更大可能的流动性。几乎所有的访谈者都意识到并且强调了这一点。他们渴望学习更多的语言,以便将来有更大的发展空间。对于参与全球化时代的渴望和自我实现的预期使得多语言能力被看作是有力的加分项。然而,这种对于多语言能力的重视并没有影响他们作为乌兹比克人的身份。下一个主题便说明了这一点。

3 “我的心是乌兹别克的”

尽管人形轮廓的涂色各不相同,所有的参与者都异口同声地强调自己坚定的乌兹比克人的身份。这种乌兹别克人的身份要么用最喜欢的颜色代表,要么用一个特别添加的心形图案表示。而在深度访谈中,参与者说“乌兹别克斯坦是我的家,我对自己身为乌兹别克斯坦公民而感到非常自豪”。关于这一点可以列举出访谈中许多明确的、积极的片段,但是有一个看似反例的访谈案例或许更能深刻地反映出这一主题。

在俄罗斯族女孩维多西亚的语言肖像涂色中,5种不同的颜色分别代表5种不同的语言。右胳膊为橙色,代表乌兹别克语;左胳膊和右腿为大红色,代表俄语;左腿是黄色,代表英语;上半身为蓝色,代表中文;下半身的一小部分涂成绿色,代表德语。她还给人形肖像添加了五官、头发和心形图案。整体看上去,那颗大红色的心形图案显得格外醒目。在后来的访谈中她解释了自己的图画,并且表达了较为复杂的态度和身份认同。

Vietoziya: Oh, can I add hair? Because, look, it is like my hair. Oh yes, I draw eyes and mouth here. I want it beautiful. Well, here, I love Chinese, that’s why I take part in this course. Blue is my father’s favorite color, he wants me to pick up Chinese, and so, you see, I chose blue here (for Chinese). Eh…German is another language I just begin to learn at lyceum, and … I don’t know where to put it. I am not sure I will use it later. My brother learns French so I choose German, haha. … Yes, I am Russian. Yes, I draw a Russian heart, but … I am Uzbek. … It’s hard to decide. But I love Uzbek. I want to live here. My grandparents are in St. Peterburg, but I don’t want to go to Russia… My right hand is Uzbek, because this is the most important body organ. I use left hand to greet people, but I use right hand for all the other stuff. … It’s hard to decide whether I will go to Russia or Britain for college, but, I will come back to Tashkent, of course. This is my home. I will not leave it.

维多西亚:哦,我加了头发?因为,你瞧,这很像我的头发。对,我还花了眼睛和嘴巴。我想让它看起来很漂亮。还有,这里,我喜欢汉语,所以我才选择到这里来上汉语课。蓝色是我爸爸最喜欢的颜色,他想让我学韩语,所以你看,我在这(给汉语)涂了蓝色。嗯,德语是我现在在职业高中刚开始学的一门语言,可是,额,我不知道应该把它放在哪儿。我不确定以后会不会用到它,因为我哥哥选了法语所以我就选了德语,哈哈……对,我是俄罗斯族。所以,我画了一颗俄罗心;但是,我是乌兹别克斯坦人……这个很难决定。但是我热爱乌兹比克语。我想住在这里。我祖父母住在圣彼得堡,但是我不并不想去俄罗斯……我的右手是乌兹别克的,因为这是最重要的人体器官。我用左手跟人打招呼,但我用右手完成其他的所有事情……很难说我以后会去俄罗斯还是英国读大学,但是我一定会回到塔什干,这是自然的。这是我的家。我不会离开它的。

这段叙述生动形象地表明青少年身份的模糊性和流动性。简单来说,“身份”指人们如何看待作为个体和群体成员的自我,以及如何看待作为个人和群体成员的他者。身份不是一尘不变的,单一的属性,而是变化、流动的、复合的建构;“是包括口述传统、文学、信仰等在内的祖先传承与产生某种特定文化身份的(多种)语言之间的动态关系”(Fishman,1999)。每个人都拥有多重身份,如国家身份、民族身份,群体身份,性别身份等。身份的多重性意味着人们同时拥有许多社会身份和文化身份,这些身份通过某种方式融合在一起。当一个人的不同身份相互竞争,甚至彼此冲突的时候,就会产生身份认同的矛盾。维多西亚的例子生动地表明了个人如何协商自我的多重身份。她的特别之处在于,她的民族身份认同非常强烈(这一点与另外几名俄罗斯族或哈萨克族学生不同)。当她面对民族身份与国家身份认同之间的矛盾时,她毫不犹豫地选择了后者。她的表述证明身份“给予我们在这世界上一席之地,将我们与我们生于其中的社会连接起来……它总是最明确地通过差异来界定,即通过描述它不是什么而定义它”(Woodward,1997:1-2)。这种复合型的身份说明,身份是我们“在对过去的不同叙述中定位和被定位自我的不同方式,而不是简单地搁浅(ground)在对过去的复原中”(Hall,1990:223)。

这个例子同时也再次证明使用语言肖像这一方法的益处。因为身份“既不是一种结构也不是一个背景,而是一种自我组织经验的属性……在某种意义上,我们可以将身份的形成看作是拼图玩具的集合,每个人都有很多不同的可以拼凑在一起的小块”(Jansen,1998:75),所以传记式的方法有助于找到“图块”拼凑的思路,通过追踪个人的语言经历轨迹来探寻各种发现、分析多重身份的线索。如果只是采用问卷调查和访谈,类似维多西亚这样在身份认同中“产生矛盾——解决矛盾”的重要过程将有可能无法被发现。

五、结语

本研究首先探讨了乌兹别克斯坦青少年在多语言情境下的语言态度,及其对语言使用和语言选择的影响。纵观所有访谈文本,可以看出乌兹比克斯坦青少年对他们所继承的多语言环境具有明确的、积极的意识。乌兹别克语和俄语是大多数学生的两种母语,英语和汉语是另外两种有助于求学和就业的重要语言。他们将语言视为具有本土和超本土功能的符号资源(semiotic resource),可以帮助他们在更广阔的地理空间和社会空间里有游刃有余地实现自我和施展抱负。他们通过语言与社会化、教育、发展机遇等的联系来调整和协商自我的语言使用,针对不同的情境、听众和交际目的进行语言选择。因此他们重视语言的学习和使用,以期日后更好地参与社会生活。这样的语言态度和语言选择构成了他们的语言意识形态,建构了他们在全球化时代流动性的能力,同时表现出他们对自身的期望。通过不同的语言选择和使用模式,乌兹别克斯坦青少年在多语言社会中寻找、协商自我定位,而这种选择和使用的模式反过来也影响和塑造了他们多面的、复合的身份。

其次,研究发现乌兹比克斯坦青少年意识到流动性能力的重要性,因此对待多语言现象和多重身份的视角非常灵活。全球化带来了新的不平等的话题,不论是本土的还是超本土的,都和个人拥流动性资源的能力息息相关。在他们看来,多语言能力是在全球化时代追求自我实现最大化的重要资源。但同时,调查结果表明母语在个体的身份建构中起到至关重要的作用。母语具有象征意义,代表着文化传统,影响着个体的首要身份(first identity of individuals),帮助个人和群体界定他们的特别性、文化和意识形态;也促进人们的个性成长和思考方式(Ennaji,2005)。多语言能力带来的多种可能性并没有改变乌兹别克斯坦青少年的本土化情结,在多重身份的构建和协商中他们无一例外地将国家身份视为自己最重要的身份。正如Trudgill(1974:57)所言,一个人或一个群体可以在放弃语言的同时保留原有的身份认同。对多语言能力所带来的流动性的重视和向往与对自身国家身份的坚定是他们在传统与现代、本土化和全球化的接面上努力构建的身份认同。

综上所述,本研究通过将民族志和语言肖像结合的研究方法,探讨了乌兹别克斯坦青少年在多语言、多民族情境下的语言选择和身份建构问题,对乌兹别克斯坦及其他类似的中亚地区多语言现象的研究提供了微观视角的补充。研究的局限性在于,英语和汉语均不是当地学生的母语,因此交流和访谈必然会收到语言能力的影响,使用乌兹别克语或俄语结果一定会更加准确和深入。参与调查的学生都是选自塔什干孔子学院的学生,选择学习汉语本身就代表了他们对于全球化的取向。作为自选样本,他们不能够代表所有的乌兹别克青少年。如果能够从乌兹别克斯坦的各个地区、各个不同群体选取样本将会得到更加全面的调查结果。另外,若能对该地区进行长期跟踪,将历时研究和共时研究结合,也会带来更有洞见的研究结果。

*感谢高一虹教授将语言肖像的方法介绍给我,及对我一直以来的鼓励和关心。感谢兰州大学驻塔什干孔子学院的汉语教师侯素玲老师、脱剑鸣老师对研究得以实施提供的帮助。此文曾参加2016年北京大学外国语学院第八届研究生学术论坛,感谢论坛匿名评审老师提出的宝贵意见。

注释:

①中国语言指的是中国的各种方言,有些方言之间相互无法理解。

②撒马尔罕和布哈拉是乌兹别克斯坦两个主要城市。

③由于18岁以下的7名同学对于调查问题的回答与其他25名学生没有明显差异,少年与青年没有加以区分。

④尽管颜色并没有中立的、普遍的意义,但根据某些特定的文化历史,颜色可以作为一种意义符号或者所指,在某种情境下,代表某种特定的意义(Kress & van Leeuwen,2001:590)。

⑤所有姓名均为化名。

参考文献:

[1] Bakhtin, M. 1981. Discourse in the Novel[A]. In M. Holquist (ed.)[C]. Texas: University of Texas Press.

[2] Blommaert, J., J. Collins & S. Slembrouck. 2005. Spaces of Multilingualism[J]., (25): 197-216.

[3] Busch, B. 2006. Language Biographies for Multilingual Learning: Linguistic and Educational Considerations[A]. In B. Busch, A. Jardine & A. Tjoutuku (eds.)[C]. Cape Town: University of Cape Town.

[4] Busch, B. 2012. The Linguistic Repertoire Revisited[J]., (10): 1-22.

[5] Ennaji, M. 2005.[M]. New York: Springer Publishing Company.

[6] Fishman, J. 1999.[M]. London: Oxford University Press.

[7] Garcia, O. 2009. Education, Multilingualism and Translanguaging in the 21st Century[A]. In A. Mohanty et al. (eds.)[C]. Telangana: Orient Black Swan.

[8] Gumperz, J. 1964. Linguistic and Social Interaction in Two Communities[J]., (66): 137-153.

[9] Hall, S. 1990. Cultural Identity and Diaspora[A]. In J. Rutherford (ed.)[C]London: Lawrence and Wishart.

[10] Jansen, W. 1998. Contested Identities: Women and Religion in Algeria and Jordan[A]. In K. Ask & M. Tjomsland (ed.)[C]. Oxford: Oxford University Press.

[11] Jørgensen, J. 2008. Polylingual Languaging around and among Children and Adolescents[J]., (3): 161-176.

[12] Kress, G. & T. van Leeuwen. 2001.[M]. London: Edward Arnold Publishers.

[13] Landau J. & B. Kellner-Heinkele. 2001.[M]. London: Hurst and Company.

[14] Li Wei, 2011. Moment Analysis and Translanguaging Space: Discursive Construction of Identities by Multilingual Chinese Youth in Britain[J]., (43): 1222-1235.

[15] Otsuji, E. & A. Pennycook. 2010. Metrolingualism: Fixity, Fluidity and Language in Flux[J]., (3): 240-254.

[16] Rampton, B. 1995. Language Crossing and the Problematisation of Ethnicity and Socialisation[J]., (4): 485-513.

[17] Rampton, B. 2011. Style Contrasts, Migration and Social Class[J].,(43): 1236-1250.

[18] Schlyter, B. 2003. Sociolinguistic Changes in Transformed Central Asian Societies[A]. In J. Maurais & M. Morris (ed.)[C]. Cambridge: Cambridge University Press.

[19] Smith, G.. et al. 1998.[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

[20] Trudgill, P. 1974.[M]. Harmondsworth: Penguin.

[21] Vertovec, S. 2007. Super-diversity and its Implications[J]., (6): 1024-1054.

[22] Wei, C. Y. & B. Kolko. 2005. Resistance to Globalization: Language and Internet Diffusion Patterns in Uzbekistan[J]., (2): 205-220.

[23] Woodward, K. 1997.[M]. London: Sage Publications.

[24] 李琰. 2014. 乌兹别克斯坦语言地位规划研究[J].新疆社会科学, (3): 93-98.

[25] 吴爱荣. 2014. 浅析俄语在乌兹别克斯坦的地位变迁[J].俄罗斯东欧中亚研究, (1): 15-20.

[26] 杨成. 2012. 去俄罗斯化、在地化与国际化:后苏联时期中亚新独立国家个体与集体身份的生成和巩固路径解析[J].俄罗斯研究, (5): 93-159.

[27] 云耘, 桂亮. 2014. 从社会历史进程看乌兹别克语拉丁化[J].语文学刊, (6): 8-9.

(责任编辑:吕红周)

H0

A

1008-665X(2016)4-0059-08

2016-03-22;

2016-06-21

赵靓,女,北京大学外国语学院博士生,讲师,研究方向:社会语言学、语言与身份、语言与性别