清水江流域宗族在婚姻关系中的作用考察

——以天柱县婚书为例

王凤梅

(1.浙江大学 历史学系,浙江 杭州 310028; 2.贵州大学 中国文化书院,贵州 贵阳 550025)

清水江流域宗族在婚姻关系中的作用考察

——以天柱县婚书为例

王凤梅1,2

(1.浙江大学 历史学系,浙江 杭州 310028; 2.贵州大学 中国文化书院,贵州 贵阳 550025)

检阅清水江婚姻文书发现,宗族在契约订立中影响深远,主要体现在宗族影响文书的表达程式,贯穿主婚权、中人及在场人选择诸多方面,故探讨清至民国时期清水江诸类婚书,对于揭示宗族在家庭婚姻中的渗透度,以及在维系家庭延续性和社会稳定性等方面有着积极意义。

宗族;婚姻关系;天柱文书

在中国宗族社会中,婚姻与宗族密切相关。郭松义等认为:“在中国传统的宗法社会中,婚姻的目的是合‘两姓之好’,为的是维持宗族的延续及祖先的祭祀……既不是个人的,也不是社会的,而完全是以家族为中心,这一性质在婚书中有具体的体现。”[1]34刘道胜指出:“传统徽州的婚姻缔结,虽系一家之务,但关乎一族之要。”[2]贵州省清水江流域为苗族、侗族等少数民族聚居区,宗族势力在婚姻关系中影响深远,无论是初婚、离异还是再婚等,在婚书中均打上了宗族印记。为深入这一问题探讨,本文拟以清水江下游天柱县遗存的婚书为例,从其书写程式和体现的主婚权内涵诸方面出发,对清至民国时期清水江下游婚姻关系中的宗族作用进行考察,以求教海内外贤达。

一、婚书书写程式彰显宗族性特征

(一)婚书中妇女冠名和书写

“宗族必有姓氏,姓氏又因有宗族才得以产生”[3]。清水江流域苗侗等少数民族历来重视宗族生活的社会,历史上遗留下来的众多祠堂、族谱和碑刻等皆体现了这一社会特征,据不完全统计,该流域“为主体的侗苗山区,共有各姓氏宗祠220多座,覆盖了相应地区的44个姓氏。其中以天柱县为最多,有杨、吴、龙、刘、陈、王、潘、罗、周、胡氏等共158座”[4]。不仅如此,在已收集整理出来的各宗族大量“婚书”中亦体现这一内容,具体如下:

1.已婚妇女冠名书写程式

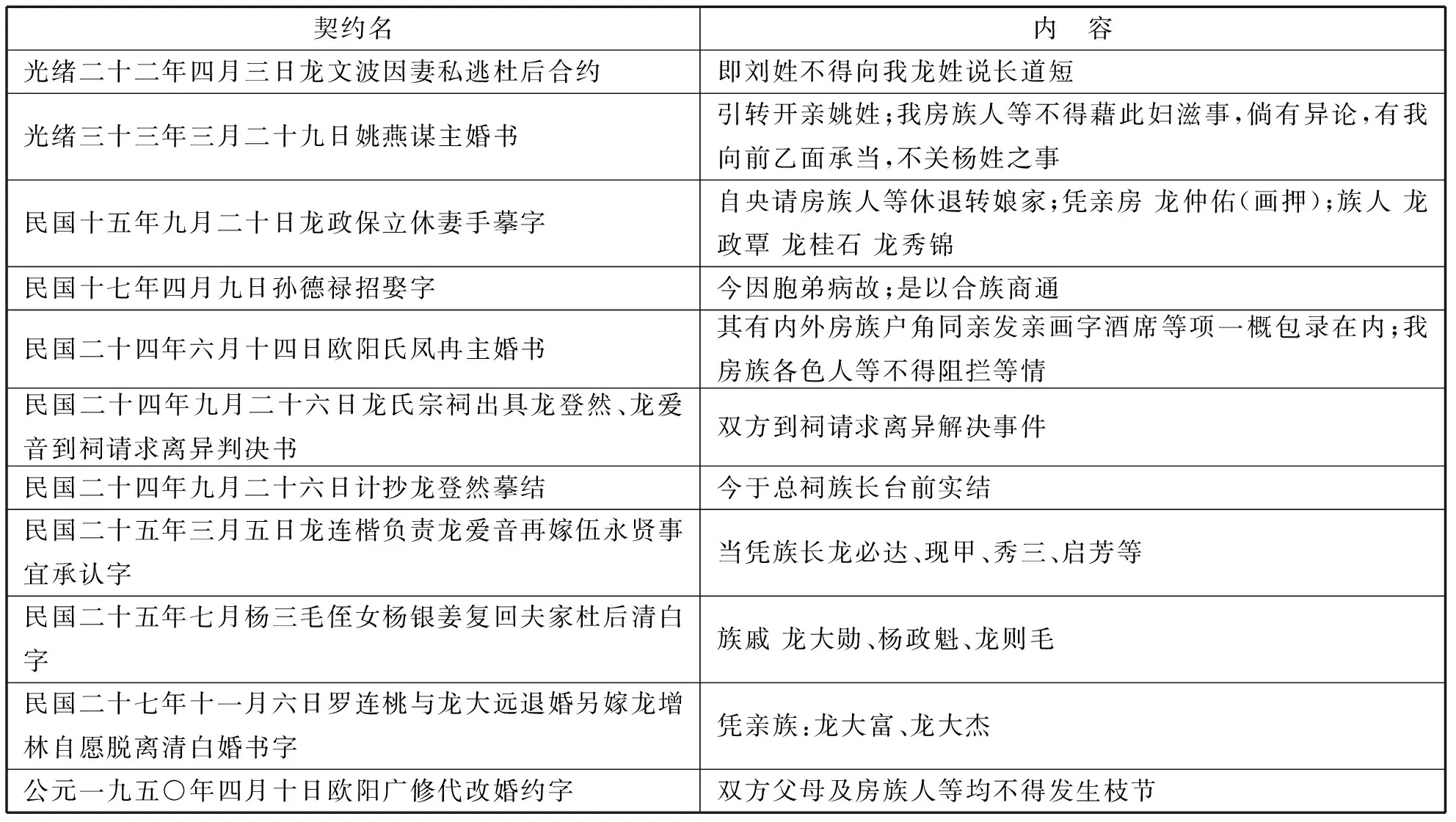

现存婚书对妇女冠名书写程式体现了宗族在婚姻家庭的作用,见表1。

从表1可见,当女方嫁入夫家后,在女性名字前多冠以娘家姓,然后加“氏”,最后才添加女性在娘家的名字,如陶氏翠音为杨秀忠之妻,冠其娘家陶氏姓氏,而非夫族杨姓。又如“遗有妻室杨氏”为弟嫁寡嫂,直呼寡嫂为杨氏,连名字都省掉,但从中仍可窥见女方归属宗族信息。同样例子颇多,不一一赘叙。

表1 与贵州省基本公共服务相关的研究情况*资料来源于张新民:《天柱文书》(第一辑),江苏人民出版社,2014年。

中国已婚妇女冠姓于文献多有记载。光绪三十四年《调查户口章程》第五章第十六条规定:“姓名格内,如妇女不便填写者,妇人得以姓氏、女子得以长次等字代之”[6]。1930年颁布的《中华民国民法》规定“妻以其本姓冠以夫姓,赘夫以其本姓冠以妻姓。但当事人另有订定者,不在此限”[7]932。从表1看,天柱地区婚书沿袭冠“氏”者多,民国冠夫姓者鲜见,已婚妇女冠名主要为娘家姓氏,尤其在休书、再醮和纠纷出现时使用最多。

由此发现,清水江流域社会婚姻生活中一再强调了女性婚姻一方的宗姓。在宗族社会中有两个方面的意义:一是汉族女性一方嫁入夫家后,即淡化本族姓氏,二是表明本宗族在社会生活中可以影响到另一个相关联的宗族生活。

2. 妇女姓氏字体书写

据表1中已婚妇女冠名来看,“氏”字体书写与其它字大小不一。具体见契约图1[5]册21:245、图2[5]册12:141、图3[5]册12:290:

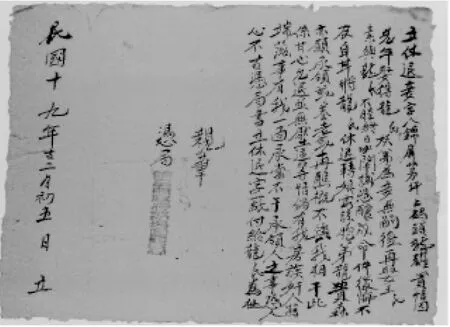

图1 民国十九年二月五日龙耀宝休退妾字

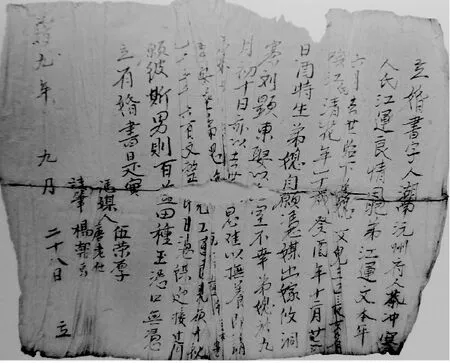

图2 民国二十四年九月二十六日龙氏宗祠出具龙登然、龙爱音到祠请求离异判决书

图1中龙氏和王氏的“氏”高度及宽度均只及其他字体一半大小,且居于上面字的右下方,左边为空。图2系因同姓婚姻引发的冲突由女方向总祠请求离异,最后形成的判决书。龙氏总祠在纠纷处理中扮演了重要的调解角色。但在书写宗祠信息涉及到“氏”时,“氏”与其它字体书写无异。如“龙氏总祠”中“氏”大小与后面字体一样,没有大小之分,“龙”反而比其他字体要大,突出宗族之名;契约字迹工整,无涂改之处,且五处加盖了“龙氏总祠 锦屏 口办处”印章,足见重视契约程度。

图3系男女姓氏共同出现时书写情况。文书中出现两个“氏”,立婚书人氏江运良为前夫,其“氏”大小与前后字体一样,被嫁至攸洞村的“江氏清花”,“氏”置右,大小有别,文书无涂改,显然不是疏忽所致。从“氏”字在男、女、宗祠中书写格式截然不同之现象,进一步说明女性在宗族社会中地位与男性有别。

上引三件婚约对女性一方的书写,与“妇女冠名书写”体现出的宗族信息又有所不同。“妇女冠名书写”体现出的是两个联姻宗族间的关系,意在通过维系相互通婚团体间的联系,发挥一个宗族在另一个宗族中的影响。后者则不然,它通过强调男性一方权力,突出了宗族在妇女婚姻生活中的主导地位。

图3 光绪九年九月二十八日江运良婚书

(二)婚书书写纸张与当事双方宗族关系

郭松义在研究地方志书中发现,清代湖南安仁县书写定贴的纸张是男红女绿,并提出“两湖和贵州的一些地方,男女年庚均同书于一纸红笺上,如遵义府,婚家具庚书列男女之生年月日时于左端,请媒持往请庚,女方乃书女之生于右,复婿家”[1]47。“娶再醮妇或招赘,多不用庚帖,只用主婚人所出之婚书,亦以红纸为之,即愿书也”[8]。形式上婚书用纸男红女绿在于区别当事双方性别,潜在地表达了男方宗族在婚姻双方中主导地位。值得注意的是,笔者查阅大量天柱婚书后发现,该县婚书书写纸张多为白黄素纸,红纸书写者甚少。如《光绪年间王道沛笔录合卺吉课书》[5]册15:92是用大红纸书写,字迹工整,无涂改。需要指出的是,天柱县的离异婚书亦有用红纸书写情况,如《民国三十七年五月二日杨秀忠同意其妻陶氏翠音离婚并改嫁王学松字》[5]册3:41,对此笔者做了大量调查,被调查人杨光凡等认为,用红纸书写离异婚书,是表示男女离婚一事,为双方家族认可,离婚后男女双方家族不会因此产生任何纠纷,也还保持着正常的社会往来和感情交流*2012年4月在天柱县高酿镇田野调查,被调查人高酿镇甘洞村小扬寨杨光凡等老先生口述。离异契约用红纸书写在其他地方偶有出现:《清代民间婚书研究》所附图四洪宪元年“再醮婚书”亦是红纸书写;在温峰著博文《旧社会各种买卖婚姻契约》载五份平原契约(光绪和民国时期)中,四份卖妻子、卖媳妇、卖自己的契约均系红纸书写(温峰著博客http://blog.sina.com.cn/s/blog_918d037f0101dk2k.html.2013年4月24日)。。

(三)婚书宗族性称谓表达方式多样

在天柱婚姻契约中有关宗族性称谓表达甚多,具体见表2。

表2 天柱婚契中宗族信息表达程式*资料来源于张新民:《天柱文书》(第一辑),江苏人民出版社,2014年。

婚姻本来是男女双方之间的事情,一般情况下,因其分属于不同的宗族,故婚姻之事当为宗族之事,也就不足为怪了,故婚书中常出现“凭亲族、房族人等、凭亲房、族人、祠、总祠族长、凭族长、某姓、内外房族、双方父母、胞弟、合族、凭族、族戚”等若干宗族性词汇而非人名,旨在强调宗族归属,明确宗族关系,对此敬请引起读者注意。

总之,婚书的书写及定式,都是经过千年社会生活积淀而传承下来的民族生活方式,本身是一种文化。从上文可见,清水江流域婚书的书写格式、用纸类型、表达方式与汉民族地区有明显不同,折射出该流域宗族势力对婚姻过程及婚姻生活之影响。

二、主婚权蕴含宗族性影响

清水江下游天柱县婚书类型多样,有主婚书、招娶字等确定婚姻事实者;有合卺吉课笔录书、领财礼字等操办婚姻事宜者;有离异判决书、退婚字等婚姻出现变故者等。无论是哪一种,都涉及到主婚权问题。郭松义认为明代民间“婚姻是父母之命,媒妁之言,直系尊亲属,尤其是男性的直系尊亲属,有绝对的主婚权,这是被社会和法律都认可的威权”[1]34。《清律》卷十户律婚姻载“嫁娶皆由祖父母、父母主婚;祖父母、父母俱无者,从余亲主婚。其夫亡携女适人者,其女从母主婚”[9]。“直系尊亲属,尤其是男性的直系尊亲属,有绝对的主婚权”[10]。天柱文书中的主婚权亦如此。尽管1929年中华民国规定“婚约应由男女当事人自行订定。……结婚应有公开仪式及二人以上之证人”[7]913,924,但从遗存婚书来看,天柱地区在民国时期主婚权没有大的改变,下以契约订立所体现的主婚权为例,加以说明之。

(一)父亲主婚

1.在以父权为中心的传统社会中,若父亲在世,一般由父亲主婚

如《公元一九五O年四月十日欧阳广修代改婚约字》“□□婚约字人欧阳广修,情因吾子大芬救国多年,远征无踪,遗媳黄氏春兰青守无主,难以挽留;该媳请愿再醮,以图终身有靠;兹凭双方父母及媒证,即将该改代婚约,当面议定补还礼金光洋叁拾捌元乙角捌正,以作吾子未来另娶之资”[5]册8:129,该份婚书订立于1950年4月10日(时值贵州省即将解放之前),欧阳广修因其子出征无踪,替代儿子主持离婚。就主婚仪式看,双方宗族均在场,且主婚书中确也包含着“双方父母及房族人等均不得发生枝节”、“亲家:公富”、“代改婚约:父亲 广修 笔”、“听便该媳自由择配”等体现公平权力要素,但主婚权既不在女方家族,更不是在妇女本人手中,说明女方家族处理婚姻权利弱化,妇女本身更是难以操控自身婚姻。

民国时期,天柱地区改嫁现象颇多。刘茂等撰文指出“清代清水江流域,贞节观念开始普遍流行,存在着大量的寡居妇女……清代天柱县守节妇女人数为137人”[11]。但至民国时期,改嫁之风盛行,究其原因,多与利益和时势相关。因寡妇再嫁可收受礼金,囿于经济困难,促成改嫁之风。谁是主婚人,聘财就归谁所有,则有权对聘财进行分配。在天柱县,婆家和娘家因礼金利益争夺主婚权而诉讼的婚书未见,说明当地由谁主婚已约定俗成。除利益之外,也与时势相关。在天柱县高酿镇,同样因应征入伍未归导致离婚的文书有龙章廷、章锦、章才兄弟三人替胞兄离婚;刘宗才、刘宗柄因四弟阵亡为四弟媳求亲;龙后然替胞弟龙后光与杨大妹解除婚约者*三份婚书均出自《天柱文书》,收藏者分别为高酿镇木杉村刘开和、刘开甲 (第19册第85页),高酿镇优洞村杨汉焯 (第11册第255页),高酿镇甘洞村龚经成(第21册第330页)。,以上诸婚书所载,男方分别于公元1935年、1934年和1933年应征入伍。时值国家政局混乱,战争诸多,为维持兵源稳定,民国政府在贵州征兵,应征后阵亡者较多*“一九三八年冬,为纪念阵亡将士和死难同胞,天柱县国民政府和高酿地区龙友三、龙光明等知名人士,在高酿镇所在地召开有千多人参加的为抗日阵亡将士竖碑纪念大会,宣讲抗日救国的意义,号召和鼓励广大青年,踊跃从军,为国出力,并竖立了抗日阵亡将士纪念碑一座。”参见杨德润:《天柱县民族·姓氏·村镇·文物(集成)》(天柱县文体广播电视台,2007年,906页)。转引自张新民:《探索清水江文明的踪迹——清水江文书与中国地方社会国际学术研讨会论文集》,巴蜀书社,2014年第260页。,导致寡妇数量增加,造就再嫁之风盛行。

2. 女方娘家父亲发表弃权声明

娘家在夫教的前提下,女儿一旦嫁出,若违背他们心中为妻之道,碍于颜面,立下不再管教之契约。如《光绪十年六月六日罗恩球女儿妹花恐生恐死不关娘家虑后字》载,“立虑后字人罗恩球,情因女儿名唤妹花,嫁与章寨刘见转为妻,过门数载,不遵父母之训,不从丈夫之命、丈夫不遵,叠次逃走,恐生恐死,我罗姓勿得异言,立有虑后字存照”[5]册10:95。从婚书可见,丈夫对妻子不满,要求立下妻子生死与己无关之约,罗妹花宗族由其父罗恩球书写婚书。值得注意的是,民间常言“嫁出去的姑娘,泼出去的水”,然当婚姻人双方面临利益之争或宗族尊严时,双方会由个人利益上升至宗族利益。再查该份文书发现,签约双方均有宗族势力在场,刘姓宗族有母舅刘耀保、首士刘耀章、代笔刘作霖,罗姓宗族有罗玉光和罗玉标等。但罗妹花因其“不从夫教”“叠次违夫迯外”,娘家认为其行为有辱罗氏宗族门面,故有罗妹花“恐生恐死,我罗姓勿得异言”。由此可见,一定程度上,妇女婚姻地位及受娘家保护是建立在遵从夫教基础之上。

3.未成年子女婚姻,由双方父亲主事

上述主要探讨了成年子女婚姻,对尚未成年者,天柱地区亦有涉及。如《民国三十四年二月二十六日王有环将女翠桃嫁与伍家抚养长大成婚愿书》载:“立愿书人王有环,……今该小女跟父谋生至天柱县膏(高)酿乡攸洞,……乃凭证人等甘愿嫁与攸洞村伍绍全抚养,长成许伊长子名宏魁为妻。可是,目前该夫妇双方当事人虽未成年,经得双方家长主事人同意,依法已正式成立婚姻事实……当有翻悔及意外发生,愿受法律上之严重处分。”[5]册12:46婚书中婚姻当事双方为伍宏魁和王翠桃,因未成年,按《中华民国民法》“未成年之男女,订定婚约,应得法定代理人之同意”“未成年人结婚应得法定代理人之同意”[7]917,923,该婚姻由双方父亲主持亲事,从“依法已正式成立婚姻事实”来看是受法律保护的,由在场人组成亦可窥见一斑。此处王有环之女系锦屏县九寨乡,嫁至天柱县高酿乡,属于异地异宗婚聘,故请了重要的媒证、证人和保长三方作证。契约说是出嫁,实则类似卖女,因1943年时值抗日战争时期,国民党中央政府向全国各族人民发行粮食库券、征收积谷及赋税等措施,锦屏地区各族人民生活贫困[12]。

(二)由母亲主婚

母亲主婚,婚书体现为主要由婆家婆婆主持,如《民国二十四年六月十四日欧阳氏凤冉主婚书》“立主婚书人欧阳氏凤冉,情因求娶欧姓之女为媳,不幸儿子亡故,终身无靠,而误青春,是以协同娘室二家互商妥善,另行改嫁……当凭媒证三面议定财礼洋壹百捌拾元零捌角正……主婚人 阳氏凤冉(+)”[5]册8:47。“立领财礼字人欧阳氏凤冉,今因领到蒋太祥所付欧阳氏永栢之财礼洋玖拾元正。恐后无凭,立新领字为据。民国二十四年六月十四日 欧阳凤冉领 亲笔”[5]册8:48。

主婚人为婆家欧阳凤冉,因其子去世故改嫁儿媳。相较前述欧阳广修而言,未知儿子生死,故云“恐子归来,再婚需要彩礼”,则由女方再醮之夫等承担。此份文书直言欧阳凤冉之子已先行去世,无需再娶,但婆家依然收受彩礼钱,也许这就是婆家愿意承担媳妇再嫁的主要动力。在锦屏县亦出现婆家主婚、售卖媳妇为妾契约,如《王彦娥立主婚售字(民国十七年后二月一日)》[13],王彦娥因子亡故,主婚将儿媳刘引花售卖给王庚庆为妾,王庚庆是直接向龙姓宗族提亲,而非女方娘家刘姓宗族,可见再婚中婆家主婚权地位之高。

(三)由兄弟等男性主婚

1.为寡嫂主婚

《民国十五年四月二十一日龙大椿嫁嫂主婚杜后事字》载:“立主婚杜后事字人冷水寨龙大椿,情有族兄龙大烈娶得摆洞杨招庆之女名唤连婌为妻,……遗有妻室杨氏并有一女,家下寒微,无人照管。当时凭媒议……从今以后,若有我近房远族前来言长道短,翻覆变计者,不干娶主之事,自有我主婚者一担承挡。”[5]册2:252文书中龙大烈去世后,族弟龙大椿作为这个家族的男性尊长,做主改嫁寡嫂事宜。婚书中“自有我主婚者一担承挡”是对主婚权的确定,“近房远族”间接阐明宗族的参与和认可。另再醮之后男方需要付出聘金,由小叔子他们收受,进一步说明夫家宗族在婚姻中的主导地位。

2.为弟媳求亲

因战争时势,清水江流域出现不少寡妇再醮文书。如求亲媒单字“立媒单字人刘宗才、宗柄,兹因四弟宗科于三十三年出征,到卅四年阵亡于桃元县。遗下弟妇杨氏东蕊……宗才笔”[5]册11:255,刘宗才等因弟出征阵亡,欲将弟媳改嫁,由宗科之兄刘宗才和刘宗柄主持婚事。从契尾署名来看,可知刘宗才是兄长。弟媳改嫁,由夫之男系宗族主持。

同时,除却战事之外,促使男性家族为弟媳等招娶原因颇多。如《民国十七年四月九日孙德禄招娶字》“立请招娶人孙德禄,今因胞弟病故,弟媳不守妇道……是以合族商通娘室,请凭亲友蒋景亮四方招人求讨,若日后有人求讨接过完配之,勿论那人藉滋生事,有(由)我一面承当,不干尔媒证之事”[5]册6:169。契约中孙德禄因胞弟病故和弟媳不守妇道,召集宗族之人与弟媳娘家商讨,为其招娶。

3.兄长为姐妹主婚

除夫家为妇女主持再婚之外,天柱地区也存在少数娘家男性主持婚姻契约。如《民国二十五年三月五日龙连楷负责龙爱音再嫁伍永贤事宜承认字》“立承认勒洞龙连楷,情因我姊爱音先年得配高获村龙登然为妻,历来数年不睦,现在立有总词(祠),同姓不婚,以至去岁十月初六日凭我龙氏总词(祠),双方离异。夫妻自愿甘心脱离,及各族长排解”[5]册12:144。与此份婚书相关婚书共有六份*《天柱文书》第12册中相关文书为:民国二十四年九月二十六日龙氏宗祠出具龙登然、龙爱音到祠请求离异判决书;民国二十四年九月二十六日计抄龙登然摹结;民国二十四年九月二十六日计抄龙爱音摹结;民国二十四年十二月十七日关于龙爱音再嫁吴永贤事宜询问函;民国二十五年三月五日龙连楷负责龙爱音再嫁伍永贤事宜承认字;民国二十五年四月六日解决龙连楷处理爱音离异再嫁费用事宜判文。,内容涉及请求离异,到摩结,问询再婚,到再婚关系确认及费用事宜,男方龙登然是全部在场者。此契比较特别,离婚双方均系龙姓宗族,离婚由女方家族龙连楷为姐姐龙爱英提出,是在龙氏总祠进行,召集了族长们进行劝解,从“龙氏总词(祠)”“各族长排解”等词均显现当时宗族的作用。

(四)由前夫主婚

夫妻离异时,丈夫出具同意离婚的证明之外,并出具再嫁同意书,以避免日后纠纷。如吴贤分另嫁其妻罗氏婚书“立婚书字人吴贤分,因先年所娶之妻罗氏来拾九岁,……数载不听约束,夫妻反睦。另出嫁……如有人等言论,房头户角洗门转亲之礼在卖,亲人一面回头承当,不干休妻人之事”[5]册3:205。这是一份嫁妻婚书,结婚当事人不再是立契人吴贤分,而是罗来和杨有成,即吴贤分将自己的妻子转嫁给他人。内容涉及罗来第二次出嫁时,由其前夫主持出嫁和收受财礼,以吴贤分代表男方宗族和罗来为代表的女方宗族,对于新发生婚事,均不再提出异言。罗来娘家对吴贤分收取财礼一事也无权过问。类似婚书还有《民国十五年七月四日吴德荣与妻杨爱花不睦请媒到龙光棚处求亲主嫁书》等。

(五)由叔父主婚

需要注意的是,清水江下游天柱县,亦有叔父为侄女主婚。如《民国二十五年七月杨三毛侄女杨银姜复回夫家杜后清白字》“立杜后清白字人亚化村杨三毛,侄女名唤银姜,情因先年嫁许高命村龙大猷第三子则厚为妻……而双方凭团甲族戚询问其故……立有杜后清白付与龙姓执为据……族戚 龙大勋、杨政魁、龙则毛”[5]册10:351。从婚书可见,杨三毛为侄女杨银姜立清白字,没有提到杨银姜父母兄弟,其婚姻由归属为“余亲”之类的叔父主婚。契约中书“付与龙姓执为据”,在场人署名也是“族戚”、“而双方凭团甲族戚询问其故”,可见在遇到问题纠纷之时,宗族和地方团甲等共同承担了调解作用。

三、结语

综上所见,在中国历史上以父权为中心的宗族社会里,婚书中妇女、男性及宗族三者之间书写程式有异,冠名富有强烈的宗族身份,字里行间宗族性称谓表达彰显了契约的可靠性。同时,婚契的订立离不开不同时期国家规章制度的制约,主婚权的拥有体现了中国传统社会中男性家长在家族中的绝对权威,以上诸内容在清水江流域宗族社会生活中产生了重要影响。

贵州省清水江流域留下的众多婚姻契约既打上了特定历史时代烙印,又具有其自身的地域性特征。如民国时期,再婚现象增多,是与当时社会历史背景、人们生计艰难相印证。在国家法律面前,民众选择寻求宗族力量来解决之事时有发生。如吴生魁与龙先香退婚字[5]册14:91,本可到政府所设的基层官署“乡公处”办理离婚手续,但囿于求助官府按国家法律办理为羞耻的观念,反而请求双方信任的族人调解,故演变为吴姓和龙姓两大宗族之间的内部事情。龙九长与吴兰汝离婚事宜婚书凡四份[5]册22:333-336,其中两份为天柱县堂谕代判书,另两份系白契(此处指没有官府参与,靠宗族协调而签订的契约,因无官方印章,故名)。龙九长起初求助官府,官府裁断之后“又复争讼不休”,没有解决实际问题,故转而求助宗族,反而使问题获得了根本性解决。可见宗族法规以及藉以维系的伦理秩序无形之中协调了婚姻关系。

值得一提的是,清水江流域婚书类型众多,内容涉及男女之间在初婚、离异、再婚、婚配标准、婚姻诉讼调解,以及子女抚养、归宗诸多问题上,为维持婚姻家庭关系稳定,也都有宗族力量的渗入。需要注意的是,清水江流域婚书所涉内容丰富,背景复杂,要靠一篇文章理清其间的关系脉络还有很大的难度,故本文的研究只是就妇女书写程式和主婚权方面做一论说,尚需从学理上,通过历史文献、田野调查和乡土文献资料的系统搜集和整理做进一步深入探讨。

[1]郭松义,定宜庄.清代民间婚书研究[M].北京:人民出版社,2005.

[2] 刘道胜.明清徽州宗族文书研究[M].合肥:安徽人民出版社,2008:332.

[3] 冯尔康.中国古代的宗族和祠堂[M].北京:商务印书馆,2013:3.

[4] 袁显荣.清水江流域宗祠文化与汉族地区宗祠文化的比较与建议[C]//张新民.探索清水江文明的踪迹——清水江文书与中国地方社会国际学术研讨会论文集.成都:巴蜀书社,2014:838.

[5] 张新民.天柱文书:第一辑[G].南京:江苏人民出版社,2014.

[6] 光绪三十四年〈调查户口章程〉(1908年6月10日民政部奏折)[S]//公安部户籍管理局.清朝末期至中华民国户籍管理法规.北京:群众出版社,1996:138.

[7] 吴经熊.中华民国六法理由判解汇编2:民法[G].上海:会文堂新记书局,1948.

[8] (民国)平坝县志[M]//中国地方志集成·贵州府县志辑第45册.成都:巴蜀书社,2006:103.

[9] 马建石,杨育棠.大清律例通考校注 [M].北京:中国政法大学出版社,1992:443.

[10] 瞿同祖.中国法律与中国社会[M].北京:中华书局,1981:98.

[11] 刘茂,龙泽江.孤灯冷泪与家庭责任:清代清水江流域的寡妇及其生活[J].原生态民族文化学刊,2014(1).

[12] 贵州省编辑组.侗族社会历史调查[M].北京:民族出版社,2009:142-147.

[13] 张应强,王宗勋.清水江文书:第2辑(第7册)[G].桂林:广西师范大学出版社,2009:138.

(责任编辑 杨军昌)

2016-06-25

教育部人文社会科学研究青年项目“清水江流域宗族关系文书研究”(12YJC770055);贵州省教育厅高等学校人文科学研究基地项目“清水江流域宗族制度研究——以天柱婚姻契约为视角”(11JD043);中国文化书院基地项目(2011 ZG009)。

王凤梅(1973—),女,湖南新邵人,浙江大学历史学系博士研究生,贵州大学中国文化书院副教授,贵州省高校人文社科重点研究基地“中华传统文化与贵州地域文化研究中心”副研究员。研究方向:区域史。

C913.68

文章编号:1000-5099(2016)05-0077-06

10.15958/j.cnki.gdxbshb.2016.05.013