西藏仲巴县隆格尔地区中—上侏罗统仁多组与下伏岩系角度不整合的发现及地质意义

白培荣,李月森,符宏斌,马德胜,曾禹人

(贵州省地质调查院,贵州 贵阳 550018)

西藏仲巴县隆格尔地区中—上侏罗统仁多组与下伏岩系角度不整合的发现及地质意义

白培荣,李月森,符宏斌,马德胜,曾禹人

(贵州省地质调查院,贵州 贵阳 550018)

在西藏1∶5万塔惹增地区区域地质调查工作中,通过剖面测制及路线地质调查,于仲巴县隆格尔乡西侧爬杆荣勒一带,发现了中—上侏罗统仁多组呈角度不整合于下伏二叠系下拉组地层之上,该角度不整合接触关系的发现,证实了冈底斯造山带中中生代与晚古生代之间存在一次明显的造山运动,对进一步探讨冈底斯造山带的地史演化有着重要意义。

仁多组;角度不整合;造山运动;冈底斯造山带

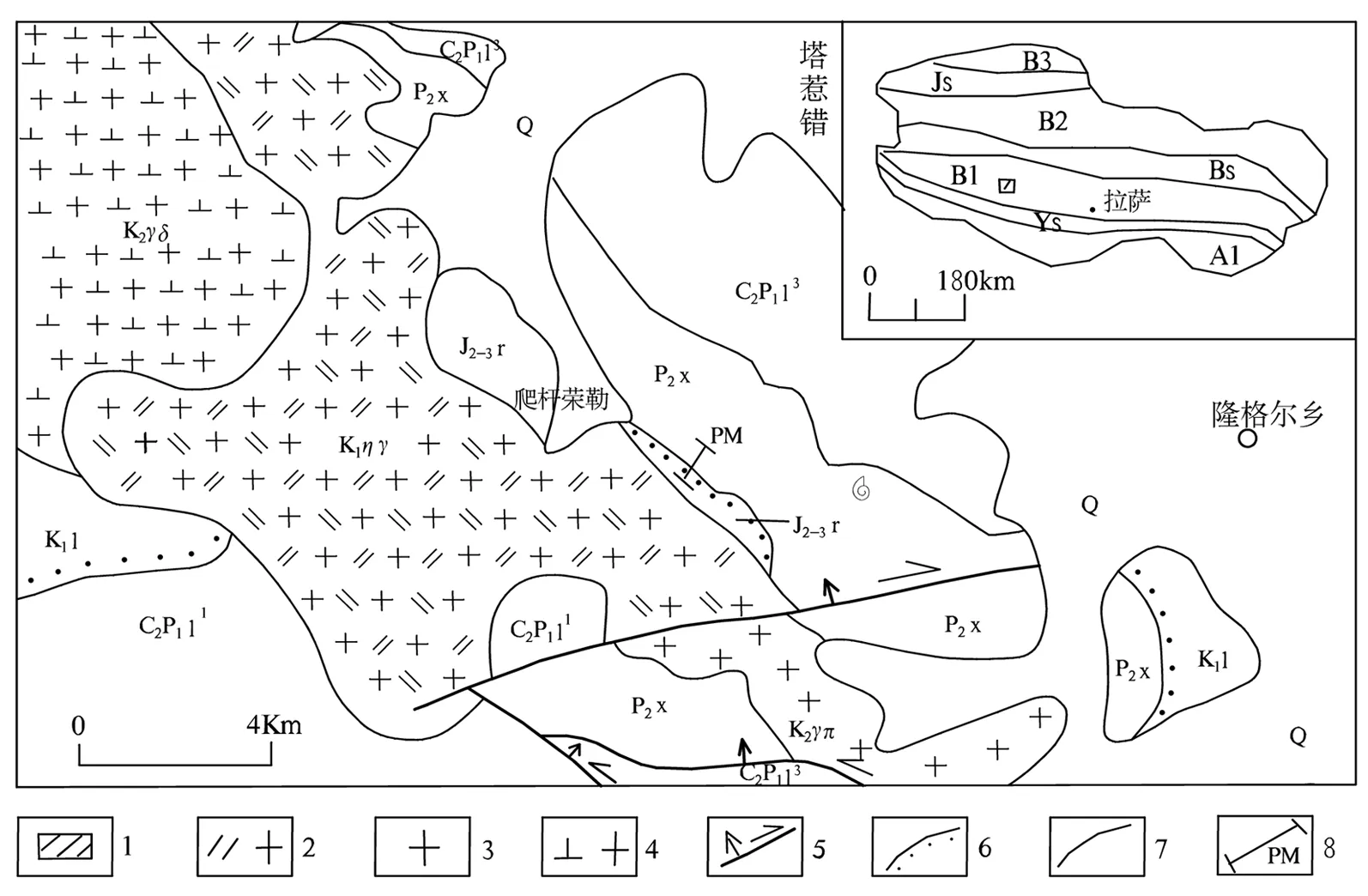

冈底斯—喜马拉雅造山系,主体受控于古特提斯大洋向南俯冲制约的中生代多岛弧盆系转化形成的造山系。它包含了晚古生代—中生代冈底斯—喜马拉雅多岛弧盆系发育、弧后扩张、弧—弧碰撞、弧—陆碰撞的地质演化历史[1]。笔者在研究区进行地质调查过程中,通过实测剖面及填图路线,在隆格尔乡西侧爬杆荣勒一带,发现了中—上侏罗统仁多组[6,8]角度不整合于下伏二叠系下拉组地层之上(图1、3)。该角度不整合接触关系的发现,证实了冈底斯造山带中中生代与晚古生代之间存在一次明显的造山运动,此次造山运动为冈底斯造山带的构造演化提供了新的地质资料。

1 地质概况

仲巴县隆格尔地区属冈瓦纳北缘古生代—中生代冈底斯—喜马拉雅Ⅰ级构造区。次级大地构造单元中北部属革吉—措勤复合弧后盆地,南部属隆格尔—江达断隆带,而隆格尔—江达断隆带内以晚古生代火山—沉积地层和中生代—新生代岩浆岩的发育为特征[1]。研究区内并大致以昂拉仁错—塔惹错断裂为界,北部为措勤—申扎地层分区,南部为隆格尔—南木林地层分区。出露的地层有石炭—二叠系拉嘎组,二叠系下拉组,侏罗系仁多组,白垩系隆格尔组、竟柱山组[12],主体以古生代地层为主。西侧被大面积岩浆岩掩盖,沉积地层露头较少,地层主体分布于区内东侧。

2 剖面特征

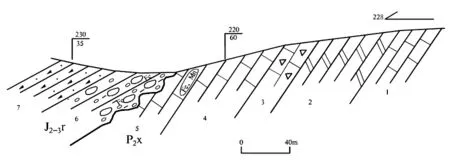

研究区实测剖面位于隆格尔乡西侧约8 km处爬杆荣勒一带(图1),剖面坐标:N:31°02′30.54″,E:83°56′38.46″,H:5156 m(图2)。剖面特征如下:

中—上侏罗统仁多组(J2-3r)

厚度>14.71 m

7.岩性为灰色薄层状岩屑砂岩

5.25 m

9.46 m

---------------角 度 不 整 合---------------

二叠系下拉组(P2x)

厚度>68.36 m

10.16 m

4.岩性为灰色中层微—泥晶灰岩

13.63 m

3.岩性为灰色中层砾屑灰岩

10.46 m

2.岩性为灰色(风化色)薄层状细晶白云岩

28.66 m

1.岩性为灰色薄—中层状微—泥晶灰岩

5.45 m

图1 隆格尔地区的地质简图

Fig.1 Geologic sketch of Lunggar area

A1—喜马拉雅板块;B1—冈底斯-念青唐古拉板块;B2—羌塘-三江复合板块;B3—南昆仑-巴颜喀拉板块;Js—金沙江缝合带;Ys—雅鲁藏布江缝合带;Bs—班公湖-怒江缝合带;Q—第四系;K1l—隆格尔组;J2-3r—仁多组;P2x—下拉组;C2P1l1—拉嘎组一段;C2P1l2—拉嘎组二段;1—测区所处大地构造位置;2—二长花岗岩;3—花岗岩;4—花岗闪长岩;5—断层;6—角度不整合界线;7—地质界线;8—剖面位置

图2 西藏仲巴县隆格尔乡西侧中—上侏罗统仁多组与二叠系下拉组角度不整合实测剖面图

图3 仁多组角度不整合于二叠系下拉组地层之上

3 角度不整合关系的确认

通过对野外实测剖面、室内资料整理及结合区域地质资料的基础上综合分析,研究区内上覆地层中—上侏罗统仁多组与下伏岩系二叠系下拉组地层的变形、变质特征有显著的差异:

下伏岩系地层因遭受多期次构造改造作用,即海西运动持续,之后在印支运动、燕山运动进一步发展加强、定型,其变形作用较强,多以断片产出。构造线表现为北西向、北东向、南北向。褶皱具有多期构造叠加的特征,其变形样式主要为中常等厚褶皱、斜歪褶皱及一些小型柔皱。剖面上下伏岩系二叠系下拉组与中—上侏罗统仁多组地层产状有明显的交角。

上覆中—上侏罗统仁多组地层,分布面积较小,褶皱不发育,变质、变形不明显,总体表现为碳酸盐岩与碎屑岩混积组合(见图4)及向西南倾斜的单斜构造。

图4 仁多组中上部碳酸盐岩与碎屑岩混积组合

图5 仁多组底部风化壳(镜头方向NWW)

图6 仁多组底部底砾岩(镜头方向NWW)

图7 仁多组底部的含铁质底砾岩

古风化壳特征:测区经历了长时间的风化、剥蚀作用、淋漓作用,钙质大量流失,灰岩中孔洞、溶洞发育,呈蜂窝状。

综上所述,据上覆地层中—上侏罗统仁多组与下伏岩系二叠系下拉组地层的变形、变质、地层产状特征的差异性及不整合面的特征,中—上侏罗统仁多组与下伏岩系二叠系下拉组之间应为角度不整合接触关系,这一接触关系的发现,证实了冈底斯造山带中中生代与晚古生代之间存在一次明显的造山运动。

4 仁多组时代的确定

仁多组地层上部中发现较为丰富的孢粉化石和沟鞭藻,经中科院南京地质古生物研究所鉴定(鉴定人:尚玉珂、郑亚惠、程金辉)。孢粉化石有:三缝孢(未定种)Leiotriletessp.大圈环圈孢Annulisporafoliculosa(Rogalska)De Jersey 1959.环圈克拉梭粉Classopollisannulatus(Verbitzkaja)Li 1974.祁阳克拉梭粉ClassopollisqiyangensisShang 1981.敞开广口粉ChasmatosporiteshiansNilsson 1958.开放广口粉ChasmatosporitesapertusNilsson 1958.皱球粉(未定种)Psophosphaerasp.以Classopollis花粉占优势。

沟鞭藻类有:裂两半膝沟藻Dichadogonyaulaxschizoblata,侏罗膝沟囊藻Gonyaulacystajurassica,丹氏管节藻Tubotuberelladangeardii,具角芋头藻Pareodiniaceratophora,埃格门管节藻T.egemenii,卵形瓦氏藻Valensiellaovulum,康氏梳藻Ctenidodiniumcombazii等都是欧洲和中国中、晚侏罗世的常见分子。

综合所述,从孢粉化石和沟鞭藻组合特征看,均为中晚侏罗世常见分子。故该地层时代为中、晚侏罗世。

5 下伏岩系下拉组的特征

本次地质调查工作,在爬杆荣勒一带发现有侏罗系仁多组地层露头,其角度不整合于二叠系下拉组地层之上,中二叠世下拉组地层沉积环境为开阔台地,构造环境较为稳定,属典型的稳定性盆地[2],因此沉积一套巨厚的碳酸盐岩(图8),其岩性组合为灰色、灰白色中厚层状泥晶灰岩、生物屑泥晶灰岩、白云岩化灰岩、燧石灰岩夹砂岩、粉砂岩,其间韵律互层之。地层中化石丰富,产蜓:Ne ̄oschwagerinadauvilleiOzawa,Neoschwagerinasp.,Yangchieniasp.,ChusenellaconicocylindricaChen;苔藓虫:Meekoporasp.;非蜓有孔虫:HemigodiopsissubglobosaWang;产珊瑚:Zaphrentitessp.,Cyathocariniatuberculatamultiseptatasub sp.nov.为中二叠世常见生物化石,时代相当于栖霞—茅口期。

图8 二叠系下拉组碳酸盐岩

6 角度不整合时代讨论

区域上由研究区横向向东措勤县北侧夏康坚一带,可见中二叠统下拉组(P2x)与上二叠统坚扎弄组(P3j)连续出露(1∶25万措勤县幅地质调查报告),为整合接触。通过1∶5万塔惹增地区区域地质调查,区内至今未发现晚二叠世地层出露,即中二叠世之后测区缺乏物质记录,中二叠统下拉组地层代表了晚古生代于该区域的最后沉积时期结束,说明该区域中二叠世之后构造背景一直处于挤压阶段,并进入褶皱、隆起、抬升的沉积间断期,完成了盆山转换过程,故晚二叠世应为角度不整合形成时代的下限;至早中三叠世受北侧特提斯大洋向南持续俯冲作用的制约,区内大部地区表现为隆起剥蚀阶段[1];早中侏罗世承接三叠纪的构造古地理格局,隆格尔地区均也处于隆起剥蚀期[1]。

区内仁多组的地层时代经采集的化石鉴定为中、晚侏罗世;并结合区域上的构造背景,冈底斯带受特提斯洋向南俯冲诱导出一序列“藕断丝连”的中生代弧间及弧后扩张盆地,即沿狮泉河—塔惹错—纳木错—嘉黎一线发生撕裂,出露分布的狮泉河—申扎—嘉黎蛇绿混杂岩带中段的永珠—纳木错蛇绿混杂岩带,推测弧间洋盆时代主体为早侏罗世—早白垩世[1,11]。仁青休布错—隆格尔一线小型弧后扩张洋盆形成时代主体为中—晚侏罗世,故研究区弧后扩张洋盆形成时代与区域上的狮泉河—申扎—嘉黎蛇绿混杂岩带中段的永珠—纳木错蛇绿混杂岩带洋盆发育时间相吻合,且为同一构造背景下的产物。

据此,中—晚侏罗世仁多组与下伏中二叠世下拉组地层的角度不整合面就代表了这个没有沉积的剥蚀时期,受该阶段构造的影响,研究区一直为褶皱隆起的古陆环境,并处于风化、淋漓和剥蚀阶段。故角度不整合的形成时代为晚二叠—早侏罗世。

7 地质意义

仲巴县隆格尔地区发现了中—晚侏罗世仁多组呈角度不整合覆盖于下伏岩系中二叠世下拉组地层之上,这一接触关系的发现,对进一步探讨冈底斯造山带的地史演化有着重要意义。

(1)研究区内未发现晚二叠世地层的布露,故中二叠统下拉组地层代表了该区域于晚古生代最后沉积时期的结束。说明该区域中二叠世之后构造背景一直处于挤压阶段,并进入褶皱、隆起、抬升的沉积间断期,完成了盆山转换过程,即晚二叠世应为角度不整合形成时代的下限;受北侧特提斯大洋向南持续俯冲作用的制约影响,研究区三叠纪—早中侏罗世一直均为隆起的古陆环境,并处于风化、淋漓和剥蚀阶段;直至中—晚侏罗世仁青休布错—隆格尔一线小型弧后扩张洋盆的形成,区内开启了中生代盆地沉积演化史。故不整合接触形成的时代为晚二叠世—中侏罗世。

(2)证实了冈底斯造山带中中生代与晚古生代之间存在一次明显的造山运动,此次造山运动为冈底斯造山带研究地质构造演化提供了新的重要窗口。

致谢:本文为《西藏1∶5万塔惹增地区四幅区域地质调查》项目人员的集体成果;贵州省地质调查院熊兴国老师审阅该文,并提出了宝贵的修改建议,在此表示感谢!

[1] 中国地质调查局成都地质调查中心.青藏高原及邻区大地构造图及说明书[M].北京;地质出版社,2013.

[2] 中国地质调查局成都地质调查中心.青藏高原及邻区地质图及说明书[M].北京;地质出版社,2013.

[3] 潘桂棠,王立全,等.青藏高原区域构造格局及多岛弧盆系的空间配置[J].沉积与特提斯地质,2001(21),3.

[4] 成都理工大学地调院.1∶25万赛利普幅地质调查成果与进展[J].沉积与特提斯地质,2005, 25(1-2),87-90.

[5] 马德胜,熊兴国等,西藏塔惹增地区上石炭统—下二叠统拉嘎组火山岩夹层的发现及其地质意义[J].地质通报,2015,34(9);1634-1644.

[6] 符宏斌,马德胜,等.西藏塔惹增地区中—上侏罗统仁多组的厘定及其地质意义[J].地质通报,2015,34(10);1821-1825.

[7] 陈玉禄,张宽忠,等.班公湖_怒江结合带中段上三叠统确哈拉群与伏岩系角度不整合关系的发现及意义[J].地质通报,2005,24(7);621-624.

[8] 赵宾,刘登忠,等.西藏措勤—申扎地层分区新建中—上侏罗统仁多组[J].地质通报,2005(24),7.

[9] 纪占胜,姚建新,等.西藏措勤县敌布错地区“下拉组”中发现晚三叠世诺利期高舟牙形石[J].地质通报,2006(25),1-2.

[10] 宋全友,王冠民,等.西藏措勤盆地中、新生代岩相古地理特征[J].石油大学学报,2002(26),6.

[11] 白培荣,马德胜,等.西藏当雄县九子拉地区侏罗纪盆地演化特征浅析[J].贵州地质,2015(32),3,216-220.

[12] 黄建国,马德胜,等.西藏塔惹增地区上白垩统竟柱山组的厘定及其意义[J].贵州地质,2014(31),3,206-209.

The Discovery and It’s geological Significance of the Relationship that is Angular Unconformity Between Ringtor Formation in Middle-Upper Jurassic and Underlying Rock Series in Lunggar area of Zhongba County,Tibet

BAI Pei-rong,LI Yue-sen,FU Hong-bin,MA De-sheng,ZENG Yu-ren

(GuizhouAcademyofGeologicSurvey,Guiyang550018,Guizhou,China)

Through the profile measurement and geological route investigation,found the Ringtor Formation in Middle-Upper Jurassic on the top of underlying Xiala in Permian at Paganrongle region in westside of Lunggar Township in Zhongba County,in the work of 1∶50000 regional geological survey in Tibet Tarezeng area.The discovery of angular unconformity contact relationship,confirmed the existence of a significant orogeny between the Mesozoic and late Paleozoic in Gangdese orogenic belt.There are great significance to further explore the geological evolution of the Gangdese orogenic belt.

Ringtor formation;Angular unconformity;Orogeny;Gangdese orogenic belt

2016-06-03

中国地质调查局项目(项目编号:1212011086035、1212011121230、12120114062301)资助。

白培荣(1979—),男,布依族,地质高级工程师,从事区域地质调查工作。

P534.52

A

1000-5943(2016)03-0187-05

——以滇东北德泽地区筇竹寺组为例

—— 寒武系黑色岩系面面观