城市形态与体力活动的关系研究

梁汉平

城市形态与体力活动的关系研究

梁汉平

体力活动不足成为当今世界各国普遍存在的问题。城市形态是人们体力活动行为的环境影响因素,文章采用文献资料和比较的方法探讨作为城市形态的建成环境与体力活动的关系。研究发现,人口密度、土地混合使用、街道连通性等与人们的体力活动相关。因此,在城市规划设计中,应充分考虑街道、公园与绿色空间、邻里的设计,以增加社区居民的体力活动水平。

城市形态;建成环境;体力活动;关系

由于全球经济、高科技产业迅猛发展,人类从中获益,同时也受到肥胖及慢性疾病的侵蚀。体力活动不足是导致儿童肥胖和心血管疾病发生的重要原因,且儿童青少年期静态生活方式可能使成年后肥胖和各种代谢性疾病发生风险明显增加。体力活动不足将成为21世纪最大的公共卫生问题[1]。人类体力活动不仅受其内在特征影响(如年龄、性别、心理特征等),而且还会受其所处环境的影响。城市形态特征是人们体力活动行为的环境影响因素,因为人们总是有规律地暴露在这些环境中。作为城市形态的建成环境对交通性体力活动影响尤甚。目前,针对影响体力活动因素的研究主要围绕个体内在因素展开,对外在环境因素的研究不够深入。基于此,本文将从城市形态入手,探讨其与体力活动的关系。

1 城市形态的建成环境概念及特征

城市形态是指城市区域内不同空间成分布局差异,包括建筑密度和强度、街道衔接性、街道网络设计、土地混合利用、人口密度、交通距离、交通安全、步行和自行车基础设施、环境美观等建成环境要素。城市形态是通过一定地理空间范围内能够影响个体活动的城市规划环境展现出来,这种城市规划环境称为建成环境。建成环境包括城市设计、土地利用和交通系统。城市设计特征影响出行个体安全感知和吸引力判断,并最终影响个体是否步行的决定;交通系统为活动之间提供了连接,影响个体从出发地到达目的地的容易程度;土地利用反映居住、商业、工业等用途在空间中如何分布,影响起讫点之间的临近性。[2]城市形态影响居民体力活动的一个重要方面是对积极性出行方式的影响。

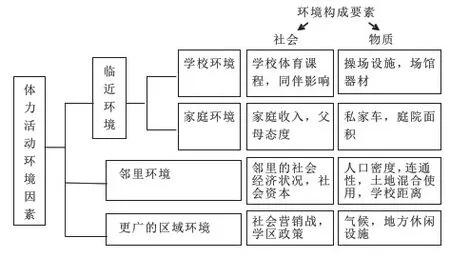

图1 体力活动相关环境因素Graph 1 The environmental components related to PA

影响体力活动的因素有个人因素和所处环境因素,前者包括年龄、性别、体重现状、体力活动自我效能、邻里安全感知;后者包括临近环境、邻里环境和区域环境。临近环境、邻里环境和区域环境则由物质环境和社会环境两种要素构成(如图1)。临近环境包含学校和家庭,其中学校环境的物质特征表现为休闲设施的可利用性、学校及操场面积、教室设计;学校环境的社会特征表现为学校体育课程、同伴影响等。家庭环境的物质特征则表现为庭院面积、家庭汽车、久坐活动的易发水平和家庭健身设备的可利用性;家庭环境的社会特征表现为家庭收入、父母态度,此特征影响青少年的体力活动方式。邻里环境影响体力活动的社会要素包括邻里纠纷措施、社会经济状况、社会互动和社会资本;影响体力活动的区域环境社会要素则包括社会营销战以及有关体育教育的学区政策。邻里环境和区域环境的物质要素有人口密度、街道连通性、土地混合使用、学校距离,区域环境中的气候、区域空间格局、休闲设施和景观审美质量等。邻里环境和区域环境的物质特征体现出来的是其自然属性。可见,除去个人因素和社会因素,城市形态的建成环境物质因素是影响个体体力活动的重要方面,但需要指出的是,与个体体力活动直接相关的建成环境并非整个地理区域(如城市),而是与个体日常生活紧密相关的城市空间,如住所、学校、工作地和通勤区间的周边建成环境。

2 城市形态与体力活动的关系

2.1 人口密度与体力活动 近年来,尽管人们已认识到高人口密度的优缺点,尤其是它关系到社会的可持续发展,但政策上还是支持相对较高的人口密度发展[3]。人口高密度可减少城市和郊区蔓延,能提供大量的基础设施和服务,因此可以增加步行出行方式和休闲机会,这对于无车族来说,具有使用休闲设施和享受服务的更平等的权利。人口高密度也能提供更多邻里互动的机会,允许社会资本的发展。社会可持续发展包含2个维度:一是社会公平与服务,二是社区的可持续发展(此维度由大量子维度构成,包括邻里依附、邻里互动、安全感、地方环境的感知质量、参加运动群体、家庭满意度和稳定性)。至关重要的是,学者们一致认同紧凑型邻里间可持续性的效益悖反。他们认为,与社会互动最多的中等人口密度地区和社会互动最少但社会最稳定,且对邻里环境最满意的低密度地区相比,紧凑型邻里的人口高密度允许居民最大限度的享受服务和使用体育休闲设施,但与人口高密度呈负相关的是家庭满意度和安全感。至于社会互动,一般来说,带有花园、邻里绿色空间、连栋房屋的地区会产生良好的社会互动结果。居住高层的社会互动结果就会较差。高层公寓和低密度的分离性郊区使人们步行在街上和回家路口的时候愉快相遇的机会更少。因此,要特别注意强调人口高密度的新城市发展规划,因为这样的城市发展规划似乎不可能产生愉快和运行良好的社区。

尽管住房类型和产权类型可能在形成社会融合上比人口密度本身更有意义,但高密度能形成更混合的社区。有研究表明,高人口密度与人们体力活动水平呈正相关。在人口密度高的环境中,人们更容易步行和骑车出行。比如在美国容纳式城市发展政策执行坚决的州,其人口居住密度也越高,表现出高比率的休闲体力活动和积极的交通方式(骑车或步行)[4]。在50 000以上人口的荷兰城镇,人们使用自行车的比例较之人口在50 000人以下的城镇高33%[5]。美国加州学生步行或骑车上学的比例与人口密度呈正相关,相关系数高达0.732,究其原因,人口高密度社区使得人与其工作、学习和生活所需要的配套设施距离更近了[6]。

2.2 土地混合利用与体力活动 土地混合使用主要包括土地的居住、事业、商业、工业、休闲和农业用途。多样性的土地混合使用往往意味着不同目的地和活动场所间的较短交通距离,增加居民骑车和步行的几率。异质性土地混合使用对于人们体力活动和身体健康的影响,表现在进入目的地享受服务和使用休闲设施变得更容易,并且可以提供更多采取积极出行方式的机会,因此土地混合使用能增加体力活动。土地混合使用对健康的影响涉及体力活动水平的提高,其结果是健康身体的获得,包括肥胖水平的降低和识别能促进更积极生活方式的邻里类型。关于适度运动的健康利益和缺乏运动的疾病负担,土地混合使用的逻辑显得完全合理。城市容纳相关的指标,如中心服务和设施的距离较近、土地混合使用等,都与更少的使用公共交通工具、更多的采取步行和自行车交通工具有关。

促进体力活动的土地混合使用的主要因素是城市绿色空间。城市绿色空间对于高人口密度地区居民心理健康极为重要,因为它可以作为逃离城市喧嚣和尘垢、缓解压力、享受大自然的地方。对城市绿色空间的需求,导致了大量休闲设施的出现,可供人们进行积极的体育活动和诸如儿童爬树这类非结构性体力活动,人们在城市绿色空间里亲近大自然,欣赏大自然的风景,缓解各种压力。在美国亚特兰大,绿色空间数量在前20%的地区居民体力活动是后20%地区居民的3倍,而且在绿色空间最多的地方,男女生步行行为是绿色空间最少地方男女生的2.3倍和1.7倍[7]。然而,也有研究表明安全感是影响土地综合使用和绿色空间充分利用的重要因素。尽管公园具有可接近性和可使用性特征,但人们对公园安全的感知影响了他们利用公园进行体力活动。如果人们感知到公园里的流浪汉和吸毒者、缺乏执法部门、缺乏监管和安保、人迹稀少的幽径、昏暗的灯光等,势必会影响他们对公园的利用。

2.3 特定土地使用可及性与体力活动 特定土地使用的可及性是指商业目的地、学校、公园和休闲场地的可及性。尽管商业目的地可能不是体力活动的场所,但却是人们购物或更主要的交际之地。商业场地的使用与人们步行行为密切相关。不仅仅是商业目的地,学校距离对于青少年体力活动也很重要,因为积极的上下学方式构成了他们定期的和习惯性的体力活动。虽然影响体力活动方式的休闲设施存在使用成本和设施类型的问题,但休闲资源的可及性的确可减少其对体力活动行为的影响。此外,休闲设施规划也是影响青少年体力活动的重要因素,正如美国学者Tester和Baker研究发现的那样,跟踪一个公园设计干预,结果发现仅有一个有规划变化的公园为日益增加的女青少年所使用[8]。“多用途”的体育休闲设施与高中女生的高强度体力活动关系极其紧密,因为这些设施接纳了女生参与各种类型的体力活动[9]。当然这些设施涵盖了休闲中心、青年组织或俱乐部等机构,但又不同于大量其它包含诸如篮球、自我防卫指导、航海和攀岩活动的设施。休闲和交通设施的设计也可能在更大范围里影响青少年的体力活动方式。

2.4 街道连通性与体力活动 适当的密度是激发城市活力、促成空间多样性的必要条件。街道交叉点密度、街道网络密度、连接节点比例、街区密度、街区平均长度比例等越高,街道连通性越好,则越有利于减少人们出行的距离,增加人们路径的选择,从而能鼓励人们更多地选择步行和自行车的交通方式。有横断面研究发现,体力活动与街道连通性呈正相关[10]。相对于那些住在没有设计适宜步行的城郊的人们,居住在更适于行走的邻里的人们每周会增加30分钟的步行出行[11]。许多人通过休闲性步行累积增加了体力活动量,人们体力活动量与街道连通性的正相关可通过连通性的增加,而两点之间的距离减少这一事实进行解释,因为它使得通过步行从一地到另一地变得更容易。而且高连通性的邻里通常伴随有土地混合利用时,能够步行到达的目的地也会更多,因此增加了步行体力活动的机会。同时,高连通性的邻里很可能产生到校的直接路线,步行或骑车上学的几率也越大[12]。

街道连通性与目的地的利用呈正相关。目的地的利用某种程度上调节了街道连通性与步行体力活动的相关性,这表明街道连通性促进了人们的步行出行方式,其原因为街道良好的配置和目的地的可达性。街道连通性与目的地的关系可用“空间句法”的概念予以解释。空间句法是城市设计和建筑领域开发的、用于探讨关于运动行为的网络配置功能的拓扑概念。空间句法测量街道如何整合成为更大的街道网络。高度整合的街道容易从别处到达,而且具有高频率的步行行为。尽管街道连通性本身只是一个空间构念,但在城市形态的功能方面却寓意深刻。的确,街道配置在空间句法中被视为步行行为的原始发动机。

3 城市设计:基于体力活动的视角

3.1 街道设计 居住地、学校和休闲空间之间的拥有多车道、速度快的宽广街道可能是人们体力活动的障碍,因为这些街道减少了积极出行方式和体力活动的几率。关于街道主干道体力活动的潜在障碍影响,不得不考虑可控的十字路与儿童体力活动之间的关系。走过改善的人行道、十字路和交通管理的儿童相比不走过这些改进街道的儿童更有可能选择积极的出行方式[13]。邻里平行停车的频率与中等强度体力活动(MVPA)呈正相关。出现这种现象的因素有白天使用空置的停车空间和日益增加的安全感。另一种可能就是平行停车与其它环境特征共变。儿童中等强度体力活动与邻里交通量呈负相关,相反,与街道设计呈正相关。

尽管有大量指标用来测量街道连通性和街道网络密度,逐步统计分析有助于产生最强大的模型:交叉路口密度、连接节点比例。交叉路口密度记录的是整个连接节点或交叉口的数量,包括死胡同和分水岭。数值越高,网络密度越高。交叉口密度和连接节点都不能给予街道网络任何意义,但我们可以采用英国伦敦大学学者斯蒂芬·马绍尔的街道网络结构图来了解街道网络与人们体力活动及健康的关系。马绍尔的街道网络结构图显示主街道网络有两种形态,即树形和网格形,其中树形有直线树形、支线树形、辐射树形和网格树形4种,网形有直线网形、支线网形、辐射网形、网格网形4种(如图2)。

图2 街道结构分类图

交叉口密度的增加与街区层面的人们体力活动增加、肥胖减少,以及与城市层面的四大疾病减少有着极其重要的关系。从街区层面来说,把交叉口从每平方公里144个减少至81个,那么该街区肥胖平均增加2.8%;若整个城市的交叉口以同样的数量下降,则肥胖会增加33.4%,糖尿病会增加42.4%,高血压会增加12.9%,心脏病会增加19.7%。[14]这些研究数据表明,相比街区交叉口密度,城市交叉口密度对于人们健康更重要。街道连通性的有关研究结果表明了与街道网络密度类似的倾向,即街区群道路节点越多,则街区群肥胖和心脏病比率越低。在高连通性的街区,低肥胖和心脏病比率是完全可期的,因此,连通性、紧密性更高的街道网络与人们身体健康呈正相关。进一步研究发现,只有2种街道网络形态不同于树形街道网络形态。它们分别是网格网形和辐射网形,在所有其它变量保持均值的情况下,网格网形的街区肥胖率增长率仅为1%,而辐射网格形街区肥胖率增长率为47.6%。值得注意的是,加州24个城市中1 044个街区群中有26个为辐射网格形,因为网格网形往往是垂直的,与树形街道网格形态相比,网格网形和辐射网格形街区的高血压比率几乎会降低10.5%[14]。

3.2 公园与运动场的设计 指定不同活动区和结构升级的公园设计干预,包括球门柱、篮球框和围墙,会导致中高强度的体力活动的增加。环境心理学的研究也支持了公园设计和其它运动空间影响人们的使用率,并因此形成更广的体力活动方式。比如,运动空间可以整合能被人们更易使用和操作的元素,例如易攀登的特征、避难特征和可塑造特征。不同的运动机会为不同年龄和兴趣的儿童个人提供了不同的运动多样性。运动区域的设计也应充分考虑家长的需求和偏好,因为家长经常也会在这些区域看护自己的孩子。具体设计特征包括厕所的可利用性、饮水方便、照明、阴凉。在一份调查中发现不到一半的家长会经常光顾最容易进入的公园。这说明,在某些情况下,公园设计比可及性更重要。

运动场为青少年身体积极性提供了机会。通过开发可进入性公共邻里运动场,设计利用率最高的运动场,坚持维护运动场地和运动设施,确保人们的安全、减少伤害风险,从而能使青少年和社区受益。精心设计和维护的运动场可支持青少年、家庭和社区更多的体力活动、更健康的身体以及更多的社会参与。低收入家庭极少进入运动场和公园,但翻新学校运动场、保持公园和休闲空间以及开发新的运动资源的确是有前途的补救措施。因此,邻里环境和区域环境中运动场的设计首先应该考虑的是运动场的临近性、安全性、可进入性和可利用性。尽量在街道连通性高、车流量小、犯罪率低的邻里设计建立运动场。通过设计适龄运动区,在设备下面和周围提供柔软表面,维护设备和柔软表面的正常功能,确保有成人的监督,从而减少严重意外伤害的风险。运动场的设计需要家长和儿童的参与,也鼓励社区与运动场建设和管理专家一起工作,运动场的维护和管理是家庭和邻居的义务,这些设计要素是运动场设施安全性和可利用性的根本保证。

3.3 邻里设计 邻里中的家庭、学校、商业区、公园和人行道的位置影响人们的体力活动,因此邻里设计需考虑4种土地利用:居住、商业、绿色空间、教育。越是延伸的城市设计,土地混合利用率就越低。传统邻里图解释了这种差异(见图3)。

邻里图下半部分里的房子和公寓离学校和商店较近,上半部分(郊区延伸)里的房子彼此分离较开。邻里图也说明了另一个核心概念——连通性。拥有许多交叉节点的街道网络提供了许多到达目的地的选择。邻里图中人口低密度的上半部分,尽管有些住房在直线距离上离学校较近,但是要到达学校,需要绕经居住区再到主干道,因此,家庭离校近的孩子仍然会发现,步行上学是不被家长允许的。

建立不依赖私家车的新社区以及增加现有社区的密度是使人们更容易步行到日常生活目的地的2种策略。较高土地混合利用率会鼓励居民更多功利性的步行,并增加他们步行而不是乘车到达目的地的能力。邻里商店的临近性促进了步行和自行车骑行行为。此外,人口高密度、更小街区、人行道可及性都可增加成人的步行行为。城市延伸势必增加目的地间的距离,从而减少了可步行性。于是人们的体力活动相应减少,肥胖相应增加,私车使用频率增加,行人死亡率上升。

图3 传统邻里图

儿童哮喘的发作一直与长时间暴露在污染的空气中有关。尽管体力活动是户外运动的积极方面,但必须清醒地认识到,户外运动时间过长会使孩子更易受到外部空气污染的伤害,因为直接暴露在汽车尾气下会影响孩子健康。再则,高城市人口密度在理论上也会增加人们暴露在汽车尾气和街道车流中的可能性。而且,低密度的郊区延伸增加了汽车依赖和长距离通勤,因此,最终威胁空气质量。增加住房密度(增加土地混合利用)是促进居民体力活动增加的设计策略。当然还有其他混合方法,包括把连通的街道与绿色空间相结合。街区规划可以在住宅区中心位置建立“共享户外空间”,在这个规划中,家庭入口面向街道,后入口面向只有住宅区居民才可进入的共享户外空间,这种设计倡导户外休闲区与车辆通行分开,这既能促进监督孩子的能力感的增加,又能保证社区建设传统街道网络的能力,最终达到促进人们步行到达附件目的地的目标。

4 结语

休闲设施的可及性、学校距离的远近、街道连通性、土地混合使用、绿色空间等城市形态特征与人们体力活动密切相关。若城市形态限制了人们的体力活动,有必要进行城市形态干预,从而提高人们的体力活动水平。

[1] Blair, S. N. (2009). Physical inactivity: the biggest public health problem of the 21st century. British journal of sports medicine, 43(1), 1-2.

[2] Frank, L., Engelke, P., & Schmid, T. (2003). Health and community design: The impact of the built environment on physical activity. Island Press.

[3] Bramley, G., Dempsey, N., Power, S., Brown, C., & Watkins, D. (2009). Social sustainability and urban form: evidence from five British cities.Environment and Planning A, 41(9), 2125-2142.

[4] Aytur, S. A., Rodriguez, D. A., Evenson, K. R., & Catellier, D. J. (2008). Urban containment policies and physical activity: a time-series analysis of metropolitan areas, 1990-2002. American journal of preventive medicine,34(4), 320-332.

[5] de Bruijn, G. J., Kremers, S. P., Schaalma, H., Van Mechelen, W., & Brug, J. (2005). Determinants of adolescent bicycle use for transportation and snacking behavior. Preventive medicine, 40(6), 658-667.

[6] Braza, M., Shoemaker, W., & Seeley, A. (2004). Neighborhood design and rates of walking and biking to elementary school in 34 California communities. American journal of health promotion, 19(2), 128-136.

[7] Lachowycz, K., & Jones, A. P. (2011). Greenspace and obesity: a systematic review of the evidence. Obesity reviews, 12(5), e183-e189.

[8] Tester, J., & Baker, R. (2009). Making the playfields even: evaluating the impact of an environmental intervention on park use and physical activity.Preventive medicine, 48(4), 316-320.

[9] Dowda, M., Dishman, R. K., Porter, D., Saunders, R. P., & Pate, R. R. (2009). Commercial facilities, social cognitive variables, and physical activity of 12th grade girls. Annals of Behavioral Medicine, 37(1), 77-87.

[10] Frank, L. D., Sallis, J. F., Conway, T. L., Chapman, J. E., Saelens, B. E., & Bachman, W. (2006). Many pathways from land use to health: associations between neighborhood walkability and active transportation, body mass index, and air quality. Journal of the American Planning Association, 72(1), 75-87.

[11] Saelens, B. E., Sallis, J. F., Black, J. B., & Chen, D. (2003). Neighborhood-based differences in physical activity: an environment scale evaluation.American journal of public health, 93(9), 1552-1558.

[12] Braza, M., Shoemaker, W., & Seeley, A. (2004). Neighborhood design and rates of walking and biking to elementary school in 34 California communities. American journal of health promotion, 19(2), 128-136.

[13] Boarnet, M. G., Anderson, C. L., Day, K., McMillan, T., & Alfonzo, M. (2005). Evaluation of the California Safe Routes to School legislation: urban form changes and children’s active transportation to school. American journal of preventive medicine, 28(2), 134-140.

[14] Marshall, W. E., Piatkowski, D. P., & Garrick, N. W. (2014). Community design, street networks, and public health. Journal of Transport & Health,1(4), 326-340.

(编辑 任丹)

The Relationship between Urban Form and Physical Activity

LIANG Hanping

Urban form is the environmental factor influencing residents’ physical activity. Nowadays, inadequacy of physical activity is commonplace in all countries across the world. Using the methods of literature review and comparison, the present paper discusses the relationship between urban form and physical activity. The results show that physical activity is associated with population density, mixed land use and street connectivity. Therefore, when formulating urban development plan, design of streets, parks and green spaces, and neighborhoods should be taken into account so as to increase residents’ level of activity.

urbanform;builtenvironment;physicalactivity;relationship

G80-05 Document code:A Article ID:1001-9154(2016)03-0032-05

梁汉平,华南师范大学博士研究生,副教授,研究方向:学校体育与体育管理,E-mail:929hpl@163.com。

贺州学院体育学院,广西 贺州 542899 School of Physical Education of Hezhou University, Hezhou Guangxi 542899

2015-09-26

2016-04-11

G80-05

A

1001-9154(2016)03-0032-05