《新仪象法要》的图说表达

陈 悦

(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

《新仪象法要》的图说表达

陈 悦

(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

《新仪象法要》是中国古代以“图说”方式表达技术与科学知识传统的杰出代表。文章对该书“图”与“说”的内容和表达方法条分缕析,具体探讨其较为完整的绘制系统,以及绘制者的阐释逻辑。指出该书全面呈现了水运仪象台的基本构造原理和功能,其“图说”及所表达的技术知识具有较高的可行性与可信性。作为宋代技术绘图的典范,《法要》为技术图像表达法的逐渐形成,以及系统化和专门化做出了重要示范。

《新仪象法要》 技术图 图说 图像表达

仪器和机械等“器物”体现着人类的技术发明与才智。以文字、图像等形式表达器物的技术与科学知识,逐步形成技术规范,甚至形成理论知识。中国古代发展了以“图说”的方式表达技术与科学知识的传统,《新仪象法要》(以下简称《法要》)是其中的杰出代表。《法要》是中国现存最详细的古代天文仪器“图说”,它以63幅绘图,结合文字,全面解说了集机械、仪器、甚至建筑为一体的复杂装置。本文主要讨论《法要》作者表达水运仪象台构造原理的“图说”之法。

1 技术图说传统与《法要》的成书

中国古代技术“图说”的源头来自绘画艺术与文字描述。“图”如东汉的壁画《车马出行图》(图1),对马车的绘画明显采用了斜投影的绘法,视点也比平视略有提高;而战国时期的手工艺官书《考工记》,则以文字记录了手工业各工种规范、生产技术、制造工艺、营建制度等。

图1 车马出行图[9]

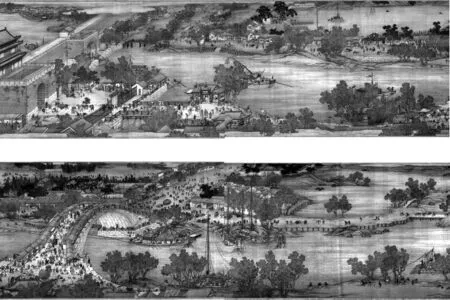

中国古代早期的科技文献基本以文字表达为主,即便提到机械和器具图像,图也多已佚失。到11世纪北宋中期,“图”与文字说明逐渐结合,形成专门的技术“图说”[1],成为中国人表达器物和技术知识的新传统。同时,北宋风俗画对技术知识的刻画也达到相当高的写实水平,成为一种重要的表达技术和科学知识的途径。如《清明上河图》(图2)以散点透视法细致地展现出北宋技术图景,其中有建筑、桥梁、内河船舶、车辆、生活用具及其他器物,显示出技术绘图法在绘画中的渗透。对复杂技术实践的描绘,如果仅有图而无文字,读者只能获得表象知识,难以进行精确复原;如果仅有文字而无图,即使具备数据、形制、原理说明这些关键信息,也难以达到直观呈现。对技术图说而言,“图”与“说”结合,互为表里地完整记录技术实践,将设计者和工匠的知识进行融合和表达,更利于复杂技术的理解、复原和传播。古代技术“图说”,是现代包含机械制图在内的工程专业制图出现之前最为有效的技术说明。

关于中国古代技术图,现有研究并不多,主要集中于对部分农具和工程图学史的研究[2],后者多以现代工程图学的概念和理论为视角梳理中国古代技术图的成就。《法要》的相关研究数量较多,内容涵盖全篇译注、版本校勘、机械原理、历算功能、计时功能等[3- 7],然而却少有从其技术图说视角做出的专论[8]*已有论文较为笼统地以现代机械制图的各项标准来归类《法要》内容,强调其标准化水平,不过较少对图做具体分析。,本文特以此为切入点进行解析。

图2 《清明上河图》局部

水运仪象台是由北宋苏颂(1020~1101)在精通天算和制作机巧之器的韩公廉、专长仪器的王沇之等人的协助下,主持建造的一套天文观测-演示-计时装置。韩公廉先就枢轮(水轮)装置进行计算,并制成模型;得到苏颂认可后,1088年先后主持建造水运仪象台的小木样(元祐三年五月)和大木样(元祐三年十二月)。1092年(元祐七年六月)装有铜制天文仪器等实用装置的仪象台正式建成,被置于汴京(今开封)西南角的“合台”。[10]

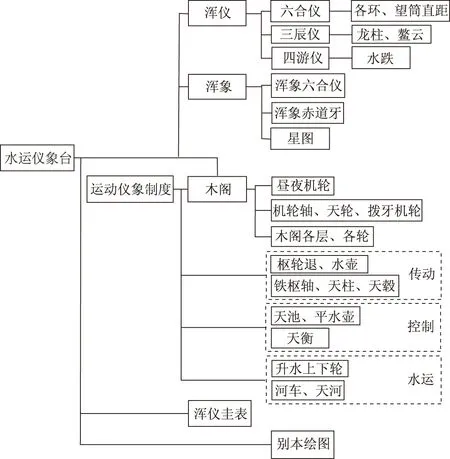

《法要》是关于水运仪象台的建筑、装置的机械构造、零部件的图说。其内容大体包含总图、局部图、零部件简图,以反映台体和装置的结构、布局、传动机构、装配关系等,是有关水运仪象台构造的重要技术文件([6],3页)。

《法要》初稿完成于元祐三年闰十二月二日(1089年l月16日)至元祐四年三月八日(1089年4月21日)之间。[11]绍圣三年(1096年)“元祐浑仪所”又修一稿,是关于铜制水运仪象的设计图和说明文字,其对第一稿所做修改或许导致了后世传本中图样的差别[12]。现存《法要》的版本主要沿承两条脉系,一为以南宋乾道八年(1172年)吴兴施元之刻本为底本的三卷本系统,一为明抄本《仪象法纂》一卷本。([11],267页)两个版本中的技术绘图,不仅数量差别较大,而且绘图手法和细节也存在诸多区别,抄本不应是摹制的《法要》副本。《仪象法纂》绘图较之《法要》笔法粗疏随意,本文主要关注内容更全面的三卷本《法要》,本文所引《法要》图均据此本[13]。

对于水运仪象台的图说与建造之间的先后关系,也就是,究竟先设计绘图,还是先制成装置,或者是边制作边绘图,学界一直未有定论。笔者认为,要说操作顺序为先绘出设计图,以图指示工匠制作,这还缺乏明确的证据。实际上,中国古代试制新装置,都要经历一个探索和试错的过程,先为一套复杂机械装置绘制设计图的做法似乎过于超前。较为可能的情况是,先制作后绘图,或者边制作边绘图。水运仪象台的建造在先,并不排除某些制作过程中绘制过草图,草图后来被收入《法要》。按照实际装置,边绘制、整理图,边写文字说明,这对《法要》作者来说是比较容易做到的。

《法要》的撰写目的决定了其内容和形式。苏颂的“进仪象状”表明,此书是为呈献皇帝阅览而作。“图说”形式,直观扼要,准确地表达了仪象台的“法要”,即制作方法的要义。

2 《法要》之图说

《法要》施元之本,“书首列进状一首,上卷自浑仪至水趺共十七图,中卷自浑象至冬至晓中星图共十八图,下卷自仪象台至浑仪圭表共二十五图。图后各有说。”[14]书中三卷绘图和文字内容的安排与水运仪象台上下布局相对应。水运仪象台是一座棱台结构建筑,上有木构装置,以水作为动力驱动机械装置,从而达到天文钟的功能。其中的天文钟部分,由棱台上、中、下三层分别安放的浑仪、浑象和报时装置组成,对应着天象观测、演示和计时三种功能。下文依原文次序,将各功能区块加以分解,具体分析其图说内容。

2.1 浑仪

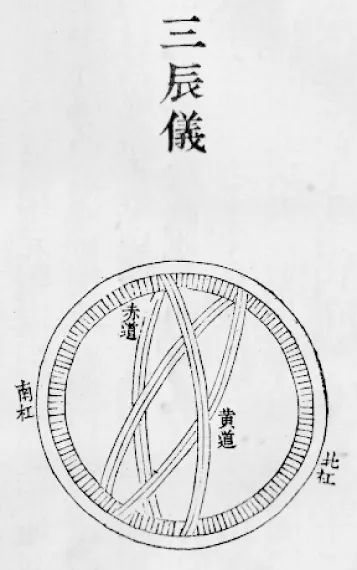

《法要》卷上为关于放置于台顶的浑仪的图说,绘图共计17幅。浑仪由三重仪构成,每重仪又由多个环组成。相关图说可归为仪类、环类和其余零部件三类。

仪类图包含浑仪全图、六合仪、三辰仪、四游仪(图3~图6)。六合、三辰、四游仪由外而内套叠安置,形成浑仪的观测部分。

图3 浑仪

图4 六合仪

图5 三辰仪

图6 四游仪

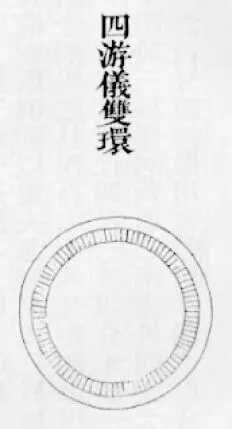

环类绘图包含天经双环、阴纬单环、天常单环、三辰仪双环、赤道单环、黄道双环、四象单环、天运单环、四游仪双环,共9幅(图7~图15)。顺序由六合仪上各环,到三辰仪,再至四游仪各环,依次绘制。

图7 天经双环

图8 阴纬单环

图9 天常单环

图10 三辰仪双环

图11 赤道单环

图12 黄道双环

图13 四象单环

图14 天运单环

图15 四游仪双环

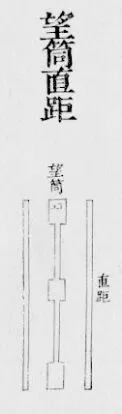

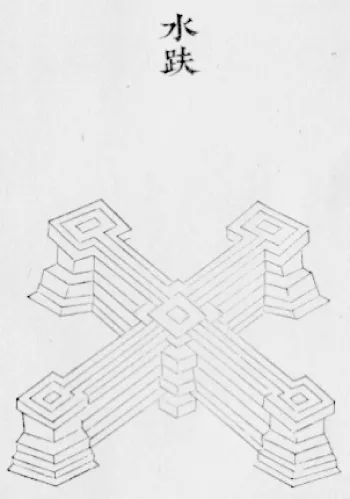

其余部件绘图包括望筒直距、龙柱、鳌云、水趺(图16~图19)。望筒直距是置于四游仪上用于窥望的部件。枢轮驱动四游仪随天同步运转,使四游仪上的望筒自动跟踪观测目标,这个设计是后世转仪钟(便于恒稳观测的机械转动天文仪器)的雏形[15]。龙柱、鳌云用作浑仪的支柱,水趺是兼顾水平和圭表作用的底座。

图16 望筒直距

图17 龙柱

图18 鳌云

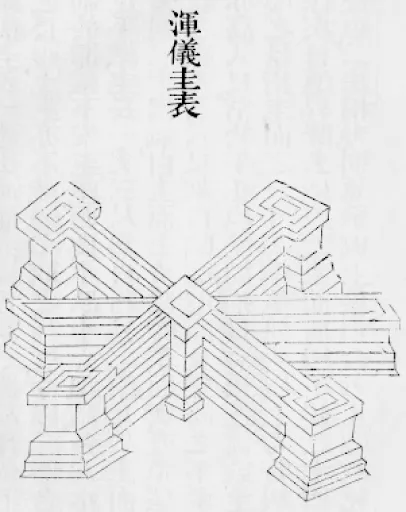

图19 水趺

以浑仪观测天象,是中国古代一直沿用的方法。唐代李淳风在《隋书·天文志》中对前赵孔挺制作的浑仪做过具体的文字描述,是现存最早的关于浑仪具体结构的确切记载。现存南京紫金山天文台的浑仪(图20),是明正统年间仿制北宋制式的浑仪的实物遗存。而《法要》中的绘图,则是最早的存世浑仪图,其图说均可与文献及存世浑仪实物相印证。

图20 紫金山天文台的浑仪[16]

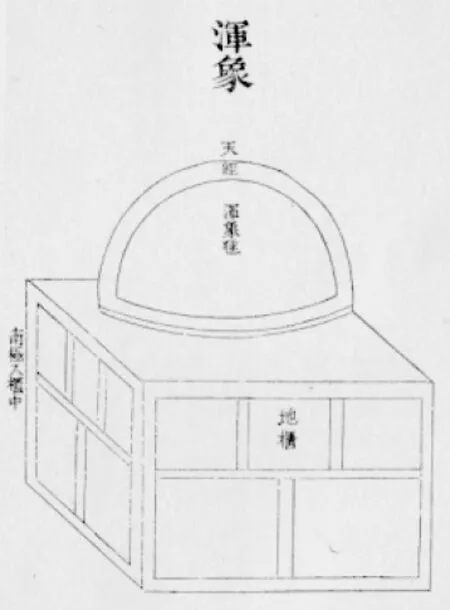

2.2 浑象

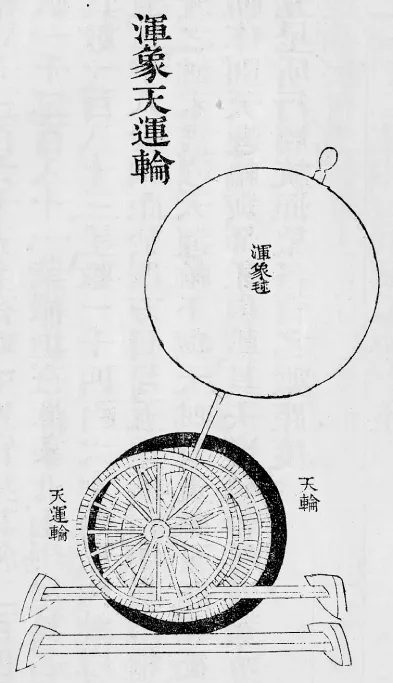

《法要》卷中是对置于仪象台中部的浑象的说明,包含有浑象、浑象六合仪(含浑象地柜)、浑象赤道牙3幅绘图(图21~图23)以及用于对照参看的14幅星图和四时昏晓中星图。

浑象由浑象球、六合仪、地柜、传动装置四部分构成。浑象的3幅绘图,依次展示了球形浑象和地柜组成的外观全貌,浑象外安置的六合仪与地柜的分解结构,以及浑象的中心部件——浑象及安于其上的赤道牙与动力来源(天轮)的齿轮构成的传动机构。其中,最后一幅浑象赤道牙图,在描绘机构部件外观的同时,展示了天轮与赤道牙啮合从而驱动浑象的原理。

图21 浑象

图22 浑象六合仪

图23 浑象赤道牙

北宋前早已存在关于流水驱动浑象的文字说明,如有关东汉张衡、唐一行的浑象的记载,而《法要》给出了具体图示。

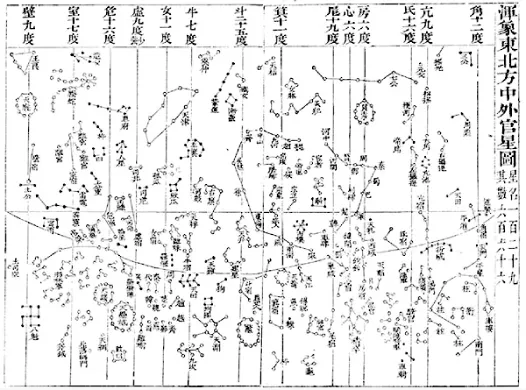

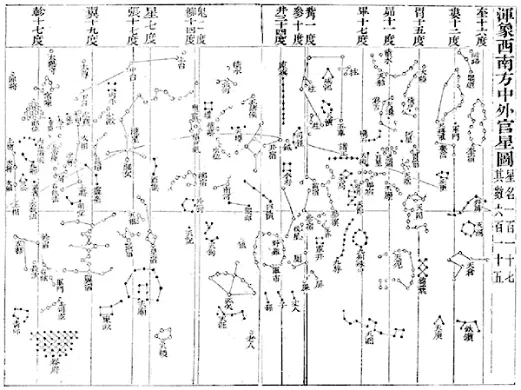

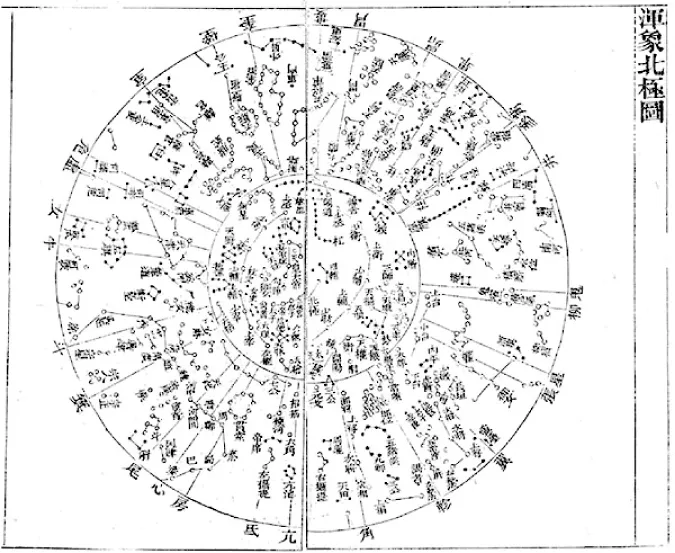

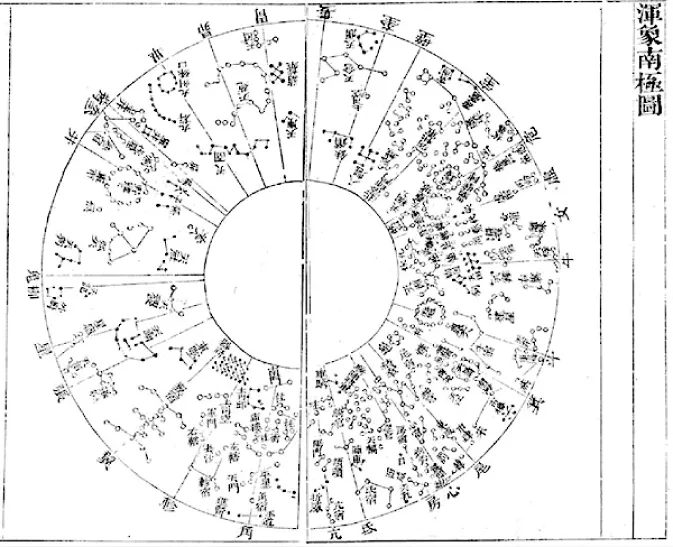

在浑象构造图后附有多幅标记于浑象之上的星图(图24~图28)。浑象与星图,“俯仰之异也”。置于最先的是近天极的紫微垣星图。次是平展开来的东北方、西南方中外官星图。再次者是“北极图”和“南极图”,将平展的官星图从中腰截开,上、下半部分别与北天极紫微垣星图、表明南天极无星图记录的空白相拼合。为了能够与圆形的南北天极星图自然拼接,平展图必须经变形处理为两端对接的环形图,即所谓“天形如盖,即天心为盖之杠轴,列舍如盖之撩辐,分布十二次舍之度数”。最后是多幅为授民事、颁政令所参考的中星图。

图24 浑象紫微垣星图

图25 浑象东北方中外官星图

图26 浑象西南方中外官星图

图27 浑象北极图

图28 浑象南极图

马王堆汉墓出土的石刻星图、敦煌星图这些早期的平面星图,除将北天极附近的紫微垣星图投影在圆图上之外,其余星均按分野依次以横图绘出。《法要》所绘紫微垣星图与早期星图相比,虽然星的数量不同,但绘图的布局大致相近,将浑象北极、南极图绘为圆形图,使星图更具“合天形”的效果。

总体而言,《法要》星图的投影、布列和绘制方法与之前区别不大,因非本文关注重点,不再赘述。

2.3 水运仪象台

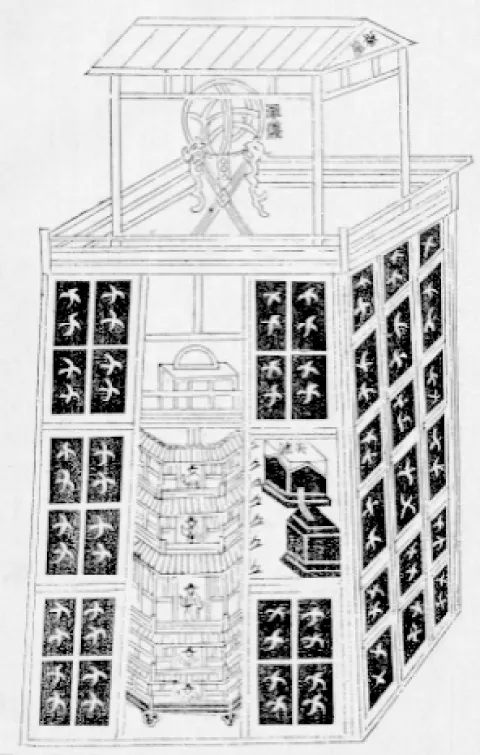

图29 水运仪象台

《法要》卷下是对水运仪象台的总体构造和对放置于仪象台下部的报时及传动装置具体结构的解说,绘图共计23幅。

卷下第一幅图为“水运仪象台”(图29),是全台的外观总图。其描绘内容包括:(1)水运仪象台的整体外观与布局,用来观测、演示、报时仪器由上至下放置,其中置于台顶用以观测的浑仪覆以可脱摘板屋,演示和报时装置分别在台体之内的上部和下部;(2)由天池、平水壶形成的漏刻部分本应隐藏于台体之内,绘图却将板壁剖开描绘,这种绘图的功效类似于现代制图的剖视。“水运仪象台”图与后续各图按照由表及里的绘图顺序,这一顺序与观者的视觉认识过程相一致,却与建造者通常由里及表的制作工序不同,说明这些图应是水运仪象台建造完成之后绘制的。

2.4 运动仪象制度

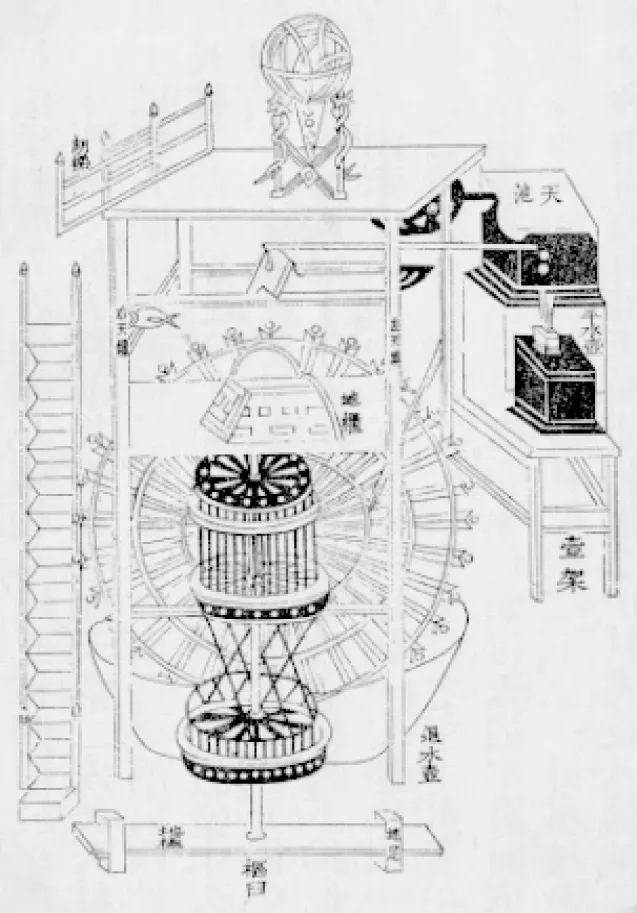

卷下第二幅图为“运动仪象制度”(图30)。与其他绘图以仪器、部件等命名的做法有所不同,此图是关乎各装置“运动”的“制度”。“运”是运转、转动之意,“动”指活动、移动等状态的变化。动力、传动及控制装置之“运”导致观测、演示仪器之“动”。“制度”,按相关图说的内容推知,应指基本构造的标准、规范及制作方法。

图30 运动仪象制度

“运动仪象制度”图,与水运仪象台外观总图相对应,以描绘台体内部的主要仪器、部件、传动装置、控制装置为主,相当于水运仪象台的装配总图。而其相应的“说”,先由枢轮、机轮开始,再天柱、天束、地极、天池、平水壶、退水壶、升水上下轮,具体解说了各部件如何装配、安放位置、部件数量等内容,属于动力和传动部分;最后介绍了天衡、天关、天权、关舌、天条、格叉、枢权、天锁等部件各自的位置,与别的部件的联动关系以及起到的作用,这属于传动控制部分。可见,“运动仪象制度”图涵盖了仪象台的核心机构和全盘布局的内容,说明了如何以“水运”传动并控制各仪器定时运转。

就绘图而言,“运动仪象制度”图的复杂程度较其他图更高,具体体现在如下几点:(1)具有非常显著的散点透视特点,如枢轮为正视图,八重机轮和退水壶则是视点提高的正投影,台架、胡梯、壶架、天池、平水壶、地柜、地极、地足虽均类似于现代的轴测图却左、右视点不一,这种根据需要调整视角作图的方式,是中国传统绘画的重要特点;(2)全图不仅将“水运仪象台”图的外部装饰去除,而且将整个台体剖开,将内部装饰、建筑结构和遮挡一并去除,以剖视图的方式凸显内部关键装置及相互关系;(3)外形规则的建筑结构或装置多采用平行投影;(4)绘图将位于外围的部件进一步向外移出,如胡梯、天池、平水壶、地极等均不在其实际应在的位置,如此处理不仅给观者以空间舒朗感,而且可使各部分的描绘更为清晰,减少挡碍。

2.5 司辰(报时装置)

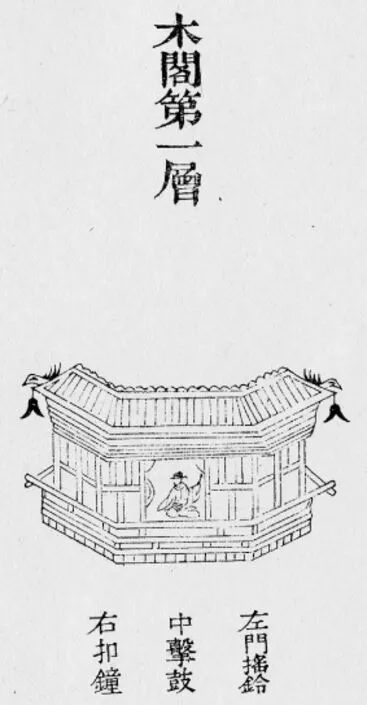

运动仪象制度之后,绘图分别具体刻画报时装置、传动及动力装置、控制装置三个部分。首先描绘的是安放于台体前方下部用于演示的报时装置。

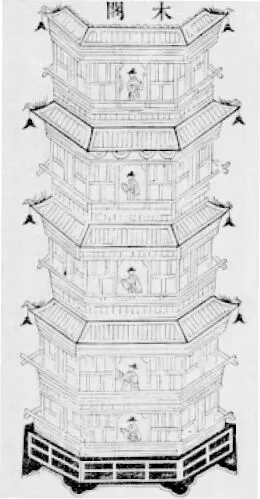

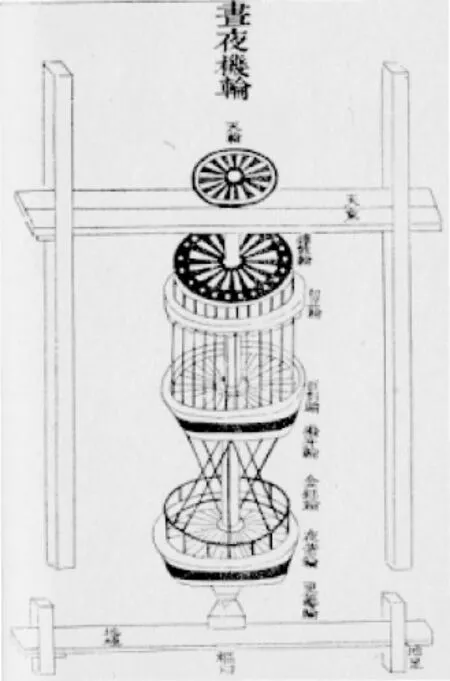

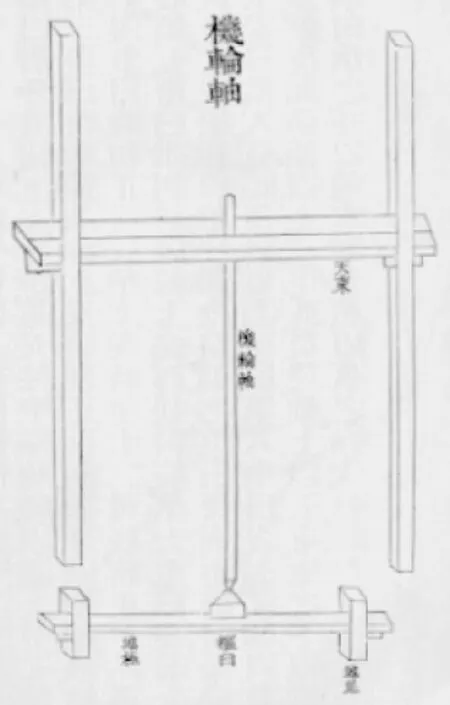

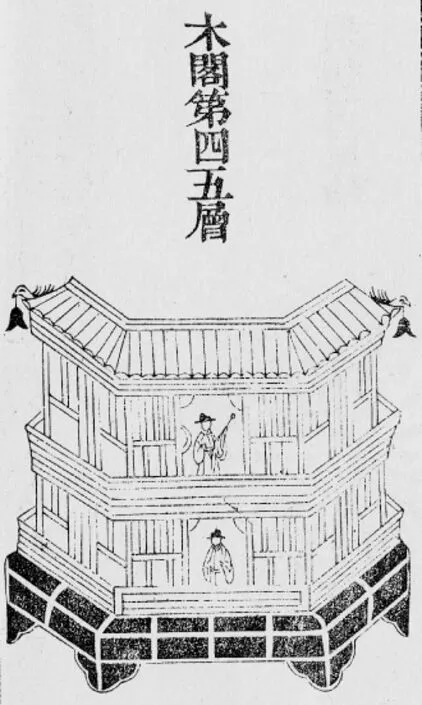

相关绘图包含总体外观图、内部结构图、分层图、各层轮图。其中,外观图命名为木阁(图31),绘图对称、规整,是典型的界画。昼夜机轮图(图32)是木阁去除外部装饰后展示出的内部机械构造,此部分是报时装置的核心传动装置,各轮对应着各层报时演示部件。机轮轴图(图33)展示传动装置的支架和主轴(即天柱),主轴由两块拼合的“天束”束于中间,可以转动。

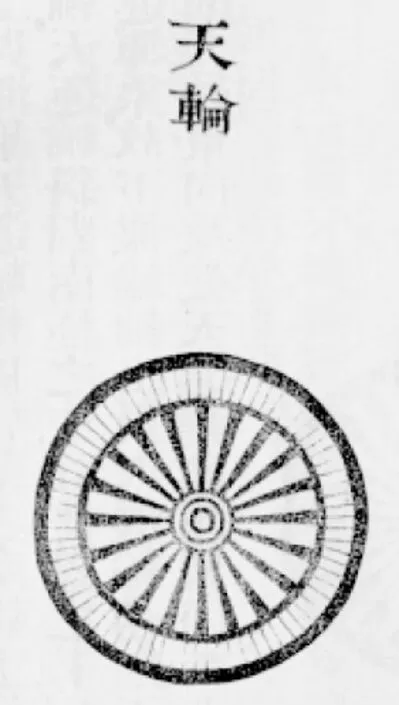

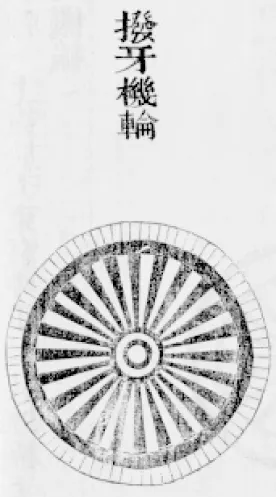

主轴有8个机轮贯于其上。其中天轮与拨牙机轮为重要的传动轮。最上端的天轮(图34)与浑象赤道牙啮合,带动浑象转动。拨牙机轮(图35),则将来自枢轮的动力通过天柱传给贯于其上的其他各轮。

图31 木阁

图32 昼夜机轮

图33 机轮轴

图34 天轮

图35 拨牙机轮

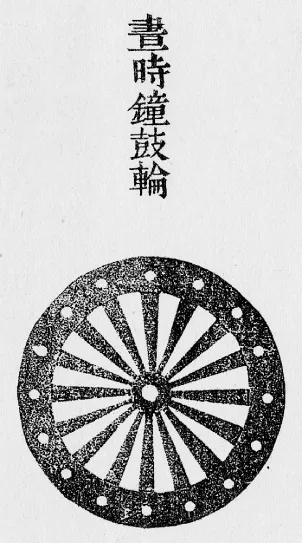

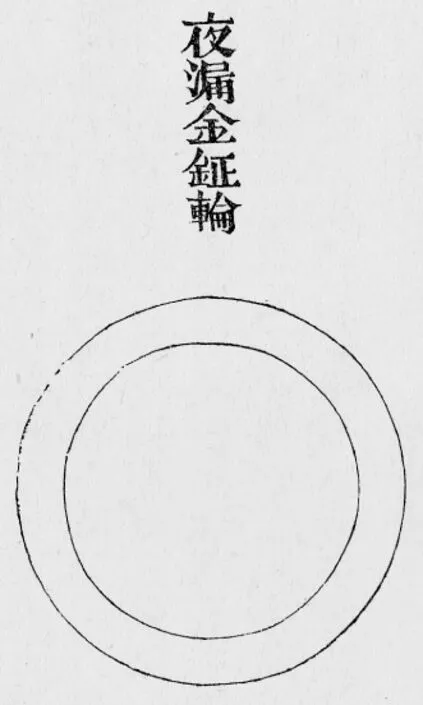

后附六层报时装置图,将每层建筑外观图和相应层的转轮成组地展示出来(图36~图44):最上一层昼时钟鼓轮演示时初(摇铃)、刻(击鼓)、时正(叩钟),二层昼夜时初正司辰轮演示时初(服绯司辰执牌出)、时正(服紫司辰执牌出),三层报刻司辰轮演示刻至(服绿司辰执牌出),四层夜漏金钲轮通过击钲示意日入后每更每筹直至日出,五层夜漏司辰轮以司辰执牌演示对应于四层击钲的更筹时刻。总图中木阁四、五层安置于同一檐楣下,在层图中二者也一并绘出。

图36 第一层

图37 昼时钟鼓轮

图38 第二层

图39 昼夜时初正轮

图40 第三层

图41 报刻司辰轮

图42 第四、五层

图43 夜漏金钲轮

图44 夜漏司辰轮

2.6 驱动及传动装置

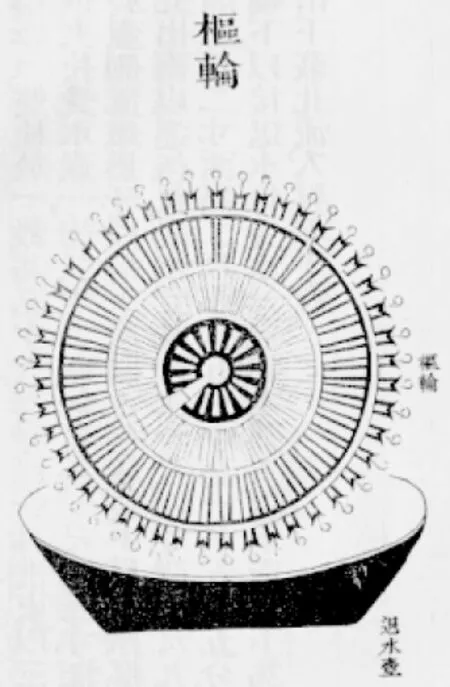

《法要》描绘的驱动装置主要指“枢轮”(图45),枢轮是用以驱动浑仪、浑象、计时装置转动的一个水轮,其下是盛水的退水壶。以立式水轮驱动天文仪器,是对传统做法的承袭。[17]

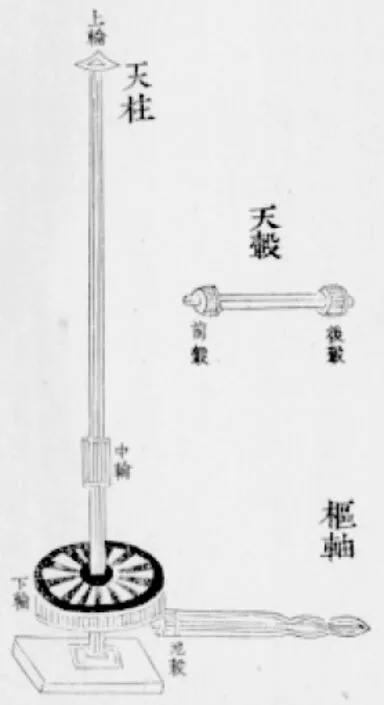

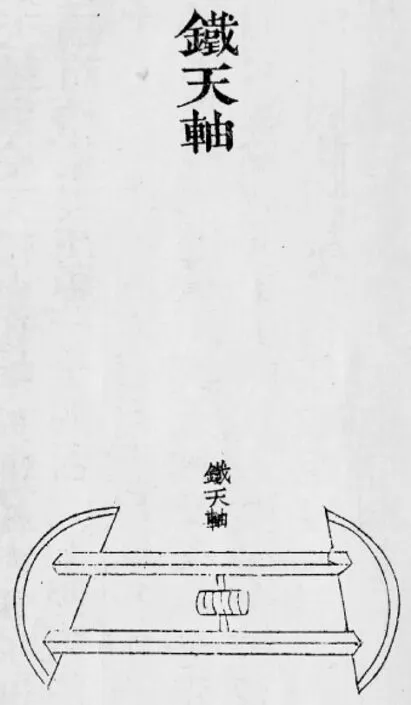

传动装置以“铁枢轴、天柱、天毂”(图46)示意。枢轴是由枢轮向天柱传动的轴,天柱是向浑仪、浑象以及报时装置传动的立轴,天毂是支柱向浑仪和浑象传动的卧轴。三个轴上都带有齿轮,图中以上轮、中轮、下轮、地毂、前毂、后毂等小字标出传动齿轮的位置,各部件在绘图中的布局和横竖位置关系,简洁地展示出传动装置的结构关系、安置方式和传动原理。

图45 枢轮、退水壶

图46 铁枢轴、天柱、天毂

2.7 控制装置

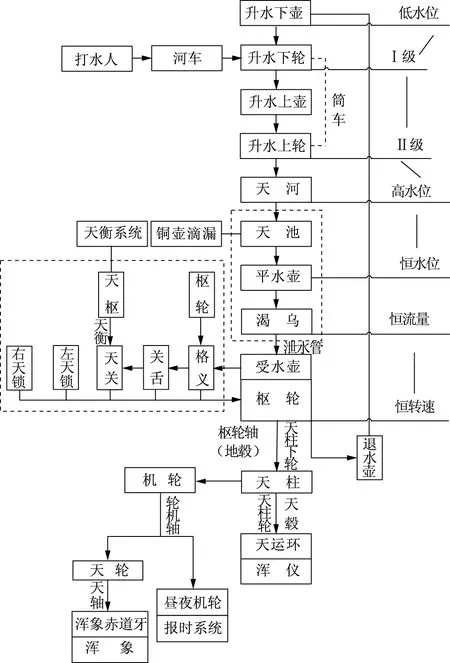

《法要》的控制装置由动力水源、枢轮转动的控制装置、退水循环三部分构成。

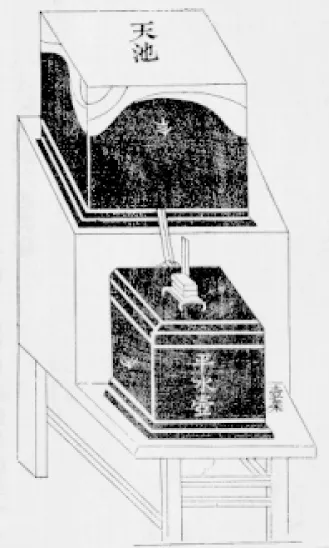

动力水源来自于天池、平水壶(图47)。天池是退水被提升到最高处后流入的盛水装置,平水壶与天池相连,水流入平水壶后逐渐平缓。二者均起到调节水流量的作用。从平水壶流出,注入枢轮的水保持昼夜均匀。实际上,平水壶就是中国传统的漏刻,图47在平水壶顶部中央绘出准水箭,它随水面升降。水运仪象台就是通过“以平其水而均其漏”而获得了水源动力的均匀输送。漏刻是具有悠久历史的计时工具,在《法要》之前,燕肃的莲花漏已经十分复杂,除二级补偿式结构外还加设装置使出水流量保持稳定[18]。

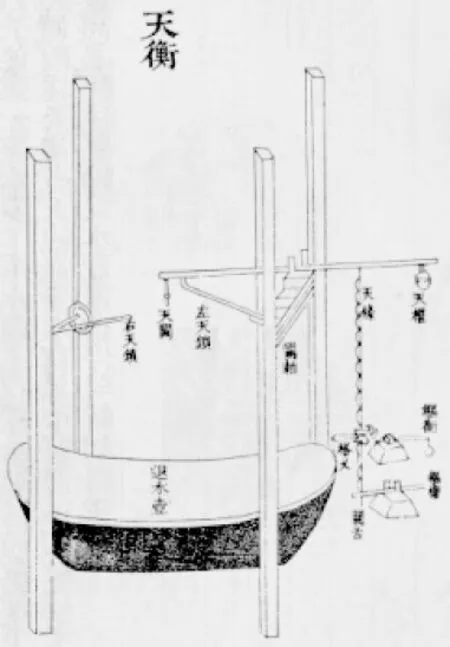

枢轮转动的控制装置,也是水运仪象台的核心控制机构,绘于“天衡”图中(图48)。在控制枢轮转动和停顿的装置系统中,天衡是连接各部件的平衡杆。天衡图描绘了包含天衡在内的控制装置及各部件的位置,同时,结合文字,解说了柱间横桄上两铁颊贯关轴以使其自由转动,以及通过天衡、天权、枢衡、枢权、关舌、格叉、左右天锁以完成枢轮均匀地间歇转动的原理。控制装置的“天关”部分在“运动仪象制度”图里有详细描述。对于集中绘于“天衡”图中的定时调控枢轮转动的各部件,相应文字只说明了其安放位置,对于最反映驱动和制动的机巧部件的关联部分却未给出具体说明。书末尾的“仪象运水法”一段文字倒是对“水运之制”做了再次说明,但未对机构的动作多费笔墨。驱动与制动部件的制作,或许涉及较多具体调试的内容,在实践中更多地依赖工匠,这些内容难以绘图和文字描绘。尽管如此,水运仪象台的控制装置是其所有机械构件中最主要的创造,融入了漏刻、天平、秤漏、杆系等多种力学和机械知识。

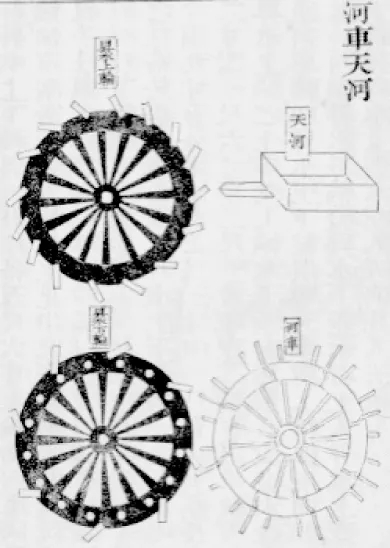

“升水上下轮”图(图49)按照观者的实际视觉认识,描绘如何利用人力驱动筒车,将从退水壶流入下水壶中的水提升至天河的高度。提水装置采用了位置一上一下的两级筒车,上轮与河车同轴,人力运转河车带动上轮转动,同时河车拨牙与下轮拨牙相扣,下轮被带动旋转。图中上、下轮周突出的柱状体为戽斗,白点和河车外周的短柱体表示拨牙。“河车、天河”图(图50)将升水上、下轮、河车各轮拆分平铺描绘,又以轴测图视角加绘天河。河车外周的长柱体为把手,外力施加其上,升水上下轮便将水提升至天河,最后注入天池。此二图为一组,前者为总图,后者是重要部件图,绘图视角有明显区别。

图47 天池、平水壶

图48 天衡

图49 升水上下轮

图50 河车、天河

2.8 浑仪圭表

图51 浑仪圭表

圭表主要用于测定一周年的时间、冬至和夏至的日期、所在地点的正南正北等。圭有时周设水准,用来定水平。水运仪象台的设计者将圭表的功能加载于浑仪底座之上,使一仪多用。

卷下目录中的最后一节“浑仪圭表”与传动装置并无关系,或许是因其与浑仪、浑象、计时几项仪器功能不同而单列出来。其绘图(图51)是在浑仪水趺中间多画出一条横置的、厚度与水趺相同的圭表部分,圭表表面并未绘出二十四节气等标示。与浑仪水趺图(图19)相比较,两图中水趺的一些细节存在差异,如十字交叉的天门外圈及外围立面的绘法、四角水斗的立面尺寸、绘画视角的变化,两图应是分别绘出的,且俯视与透视绘法混用。

2.9 目录未有之图说

未见于目录的绘图有4幅,主要描绘区别于之前枢轮带动天柱的另一种运转浑仪、浑象、报时装置的传动机构。其部件名称有的与前文提到的相同,但安放位置、功用却不尽相同。

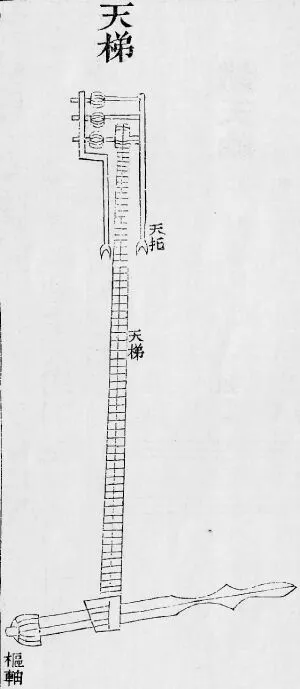

4幅图依次绘制浑象天运轮、铁天轴、天梯(链条)、天托。浑象天运轮图(图52)绘出浑象球、与浑象球共同贯穿于“枢轴”的天运轮、与天运轮相衔的天轴和天轮。天轮带动天轴,天轴带动天运轮旋转,浑象球便随之旋转。铁天轴图(图53)将浑象天运轮图中难以描画清楚的天轴部分单独绘出,并展示了安置之法。天梯图(图54)描画了不同于枢轮传动的另一种的传动核心装置,即“铁括”联成一个周圈,上、下环挂在“上毂”和“下毂”之上。天梯每运动一括,天运环转动一牙,从而转动三辰仪。天托图(图55)是天梯图上端“天托”的放大图。很显然,这种传动方式是以链传动驱动仪象,即在齿轮系中插入了一个链条(天梯)和两个链轮[19]。

图52 浑象天运轮

图53 铁天轴

图54 天梯

图55 天托(此原图,误印反了)

通过47幅图说(其中技术图43幅)及4幅目录未提及的图说,《法要》表达了水运仪象台的基本构造原理,包括动力系统、传动系统、控制系统,以及作为工作部分的计时-演示-观测系统。建筑结构并未单独具体说明,应不是该书主要的描述对象。可见,工艺和建筑均不属于作者的“法要”。

《法要》的图说,全面呈现了水运仪象台的形制和功能,其顺序安排和侧重关注的内容反映出作者的阐释逻辑。《法要》的绘图逻辑可以图示(图56)扼要展示。实际上,落实于笔端的阐释逻辑与水运仪象台驱动原理的设计思路(图57,以水流传动为逻辑顺序)并不一致。前者的逻辑充分反映了作者表达知识的方法,与观者的观察过程更为相近。

图56 水运仪象台的绘图逻辑

图57 传动原理[20]

水运仪象台历经靖康之祸(1127),被攻占汴京(今开封)的金人拆运至金中都大兴府(今北京),后来未能再按原貌组装成器。此后,中国人也没有再制作复杂程度类似的机械装置。至20世纪,学界逐渐认知水运仪象台在机械工程创造方面的成就,进行了深入研究,并尝试对其复原。经过刘仙洲[21,22]、王振铎[23]*1957—1959年,王振铎按1∶5最先复原水运仪象台模型,推断枢轮的叶片是固定在轮辋上的斗。、坎布里奇[24]*1962年坎布里奇(J.H.Combridge)进行复原,认为枢轮斗式叶片在辋上可转动。、韩云岑[25]*1987年,韩云岑发表了另一种转斗式叶片的推测图。、土屋荣夫[26]*土屋荣夫1997年在长野县诹访市复原水运仪象台。、林聪益[27]*通过对水轮秤漏装置的研究和设计,完成了水运仪象台的复原。、陈凯歌[28]*1996年,陈凯歌复制了用水流演示的水运仪象台。、孙小淳等学者的努力,基本上复原出水运仪象台。水运仪象台的成功复原,证明《法要》图说及其所表达的技术知识的可行性与可信性,其所含技术信息比较充分,由此亦可确知,《法要》图说与宋代实际成功运转的装置是一致的。在近代工程图成熟之前,《法要》是成功表达复杂技术知识的一部杰作。

3 表达“法要”的图说之法

3.1 图说的布列

《法要》“图”、“文”相配的布局方式,将北宋图与文字相辅的“图说”表达方式提高到空前的水平。书中绘图的尺寸一般较大,布局为右图左文。全书图说的排序是浑仪、浑象、计时和运动装置,其中每一部分又采用整体外观、整体机械构造、成组构件、单一构件的解说顺序,由总体概况至局部,逐步展开。

按绘制和说明对象的宏观与微观、繁与简的特征,图说可分为4类:(1)整体图,即对仪象台整体或者单独仪器装置的整体绘图,例如水运仪象台、浑仪、浑象、木阁图等,反映了运动关系与装配关系;(2)零部件图,如各仪器上的环、轮、龙柱、鳌云、水趺、河车、天河等,具体描绘其结构;(3)组合图,是对由零件组合而成并形成一个整体功能单元的对象的绘图,如六合仪、三辰仪、四游仪、浑象赤道牙、昼夜机轮、机轮轴、机轮退水壶、天池平水壶、天衡、升水上下轮等,可视为局部装配图;(4)“组合图+零部件”图,即在一幅绘图中除组合图外,另单独绘有相关构件的图,如浑象六合仪、“铁枢轴、天柱、天毂”,反映核心装配关系和关键零部件的结构。

3.2 图面的布局

为突出表达水运仪象台及各装置的构造,同时保证图面的疏密平衡和比例恰当,《法要》绘图经常采用将局部拆开、省略、挪动等绘制方法。拆开,是指去除外部装饰和遮盖,或者将装配图中的零部件在同图间隔绘出或另图单独绘出。挪动,是指一幅绘图中某些局部,为避免彼此遮挡,被从原有位置移开至侧旁加以描绘的情况。

具体而言,图面主要有4种布局:(1)部件结构被上下分离开进行描绘,如浑象六合仪、升水上下轮图;(2)将装配图和去除某些部件后的构架图分别绘出,如昼夜机轮和机轮轴图,以展现被八重机轮遮盖住的轮轴和支架结构;(3)将外观图和内部结构图分别描绘,如水运仪象台和运动仪象制度图,前者绘出展露在外的形式,后者描绘内部结构、零部件位置和相对比例(比例关系在零部件分图中是无法展现的),还特别将左侧胡梯、右侧天池和平水壶、下侧地极和地足从主图拆分开,缓解了复杂图面的局促感,使各部分更加明晰;(4)将部件与相关零件在同一图中绘出,如天柱、天毂图中,天毂应与天柱上轮相衔,上轮被省略,天毂以类似轴测图的形式单独绘出,在展示其结构的同时,平衡了幅面上的留白。

图面布局的不同处理,不同绘图对同一装置、部件的描绘,使水运仪象台各部分的结构关系得到更全面的展现。若以昼夜机轮轴和机轮轴两图配合来看,便可获知八重机轮“并冠于轴上”,天束将机轮轴束于两板中心的孔洞中,机轮轴下尖端由铁枢臼承托。又枢轴图中枢轮毂在枢轮轴的运转带动下,拨动天柱下轮,从而使天柱运转。同样的,天衡图虽描绘的是传动装置,其核心枢轮却以别图另绘。灵活的绘图布局,简省了很多说明文字。

3.3 绘图的投影方法

工程技术图反映绘者具备的透视知识、平面几何和立体几何知识的水平。平面几何对于宋人而言已不具备挑战*中国古代的正投影、侧投影的画法技巧,早在青铜器的纹饰上就已有充分体现。,立体几何的表达则体现了绘图者对几何投影的理解和表达能力。《法要》绘图采用的投影方法主要有以下特点:

首先,对简单零部件较多采用正投影,卷上的几种仪和各环、望筒直距、卷下的各轮均为正视图。

其次,对于结构重复度较高的建筑外观描绘,采用平行投影,并将视点提高,如木阁总图以及各层分绘图,产生较好的立体效果。

其三,对相对简单的部件和组合部件,采用平行投影或类似轴测图的画法,如鳌云支柱是将视点放低的轴测图绘法,水趺图采用视点提高的平行投影,机轮轴图(除机轮轴和枢臼的正视图外)属于轴测图绘法,昼夜机轮图则是机轮轴图附加八重机轮,并将视点提高的正视图。

再者,对于组合部件、仪器和传动装置这些复杂器物的绘制,采用散点透视方法,也就是在一幅图中对描绘对象的不同部分采取不同视角。散点透视一般用于描绘空间跨度较大或者结构复杂的事物,能够灵活且充分地表现各部分。散点透视绘图的投影方式无一定之规,描绘时根据技术表达的需要做选择。如浑仪的仪体和装饰龙身为正视图,而底座水趺是平行投影,且视点提高到令水趺的交叉角度几乎为直角的程度(接近于俯视图);浑象图上部的浑象球为视点提高的正投影图,地柜为轴测图;水运仪象台图中,下部台体、上部星板架、天池、平水壶、浑象为轴测图,木阁和浑仪却为正投影图;运动仪象制度图的台架、胡梯、壶架、天池、平水壶、地柜、地极、地足均为轴测图,枢轮为正视图,八重机轮和退水壶则采用视点提高的正投影。

零部件的不同部位、仪器上的不同部件,其投影视角并不统一,甚至会出现正好相反的情况。如水趺的十字交叉部分选取视角很高,接近俯视图,而其侧面则以比平视稍高的视点绘出平视图;水运仪象台和运动仪象制度两幅图中,水趺则被直接绘为类似立起的交叉支架,这应是将浑仪图缩略变小后的处理,然而却放大了原本就存在的视角冲突。同样的,浑仪圭表图中圭表视角也比水趺十字交叉部分视角要低。又如水运仪象台图中,台体和星板架的右向轴测图与浑象、天池、平水壶左向轴测图的方向正好相反。运动仪象制度图中,台架、胡梯为右向的轴测图,壶架、天池、平水壶、地柜、地极、地足为左侧的轴测图,台架立柱的投影角度与整体台架也正好相反。这些投影方向不一致的原因,多半是由于总图是由各零部件图拼合而成,总图的透视方式由各零部件图样的透视图拼合而成,一般情况下,零部件各自的绘图都以最易呈现其结构的视角进行绘制。台架立柱的投影角度与整体台架正好相反的原因,应是画工绘制建筑构架图时形成的习惯,将所有立柱、底座统一绘制为左侧轴测图,天衡图中的立柱、龙柱图中的底座、天柱图中的底座均是如此。

另外,少数绘图采用了一定的透视法绘制。如水趺图中十字底座表现为近大远小,天池、平水壶、壶架的宽度又有明显近小远大的特征。

可见,《法要》图的绘制者已具备通过正投影和斜投影的平行投影法表现建筑、机械、器物的绘图知识和能力,并具有一定的透视投影的观念。对不同部件采用不同视角,同一幅图以组合多种视图进行绘制,说明复杂工程图的表达趋于多样化。

值得注意的是,《法要》多幅图同时包含平面和立体的绘画方式,这表明绘图者对待不同描绘对象选择了平面或立体的不同表现手法。不同的选择反映出绘图的表达目的和绘画对象本身的某些特点。除龙柱、鳌云、木阁内的人偶这类装饰作用较突出的构件之外,《法要》绘图均以几何图形作为基本要素和单元。无论结构简单的部件,还是复杂装置,都通过平面或立体的几何作图展现实物原来的基本结构。平面图与立体实物,前者是知识的记录,后者是实用的物化形态。

就《法要》和水运仪象台而言,平面图与立体模型孰先孰后,仍值得讨论。一般情况下,实践经验丰富的工匠根据平面图,不难想象其结构,如具备其他信息,如尺寸、部件功能等,结合工匠的意会知识(即默会相传的实践经验积累的知识),便能够完成各装置及仪象台立体结构的建造。然而,就当时工程的准备和建造流程和水平来说,特别是对于还要另出新意的工程,必然要经过摸索和试验,因而先建造仪象台及各装置的实物构造、再进行绘图,即由立体结构到平面图的次序,似乎更符合古代工匠的实践传统。

3.4 线条、阴影和比例

《法要》中的绘图线条均为实线,多数采用单线勾勒。从或圆或方的形状和线条的规整性来看,画师应使用了规、矩、界尺这些工具进行绘制。线条除普通粗细外,特定部位以粗线描绘。粗线一般出现在具有传动功能的轮上,如“浑象赤道牙”图中的天轮轮辋、卷下“运动仪象制度”和“昼夜机轮”图中的轮辋,以及“天轮”、“拨牙机轮”等图中的轮辋以双环表示,内外环的线条有粗细之别。经辨别各轮的功能和结构,可以发现,凡外环绘成粗线的轮辋(如天轮、下轮),其上不带齿,要通过轮辐与其他轮或球上的牙啮合传动;若外环以细线描绘,则表示外侧装有牙(齿)或者装饰物(如拨牙机轮、司辰轮等)。

除以粗线区分结构外,图中有些部位以阴影成片涂黑。其作用可分为三类:(1)凸显建筑结构或成片板材,如“水运仪象台”图中绘有纹饰的板面、木阁的底、平水壶、枢轮的退水壶、升水上下轮的轮面。阴影在一定程度上能够表现立体感,特别是退水壶的描绘,阴影与留白分别表示外与内;(2)展现实物的形式构成,如天轮、拨牙机轮、钟鼓轮等的轮辐,轮辐沿放射状越向外越宽,若未涂黑阴影,轮辐可能被误认为数量加倍的细线;(3)表示所盛之物的状态,如天池图中天池以四方体表示,阴影上部流线形边沿夸张地突显出流水落入天池激起的波澜。

对于部件本身,采用粗细两种线条和局部阴影涂黑的绘画方式,避免了用统一线条绘画时易引起的误解,能体现不同部位的质地、区分不同部件,也有助于平面绘图表现立体感。两种方式的运用,均表明绘者对增强单色插图表现力的尝试,这也是制图方法和规范的一定延伸。

技术绘图及其技法脱胎于绘画,形似是其基本要求之一,比例对于形似至为关键。成书约在公元前1世纪的《周髀算经》“七衡图”后有云:“凡为此图,以丈为尺,以尺为寸,以寸为分。”[29]这是关于作图比例的最早文字记载,表明古人对于绘图比例的一定之规已有所认识。《法要》并未具体提及绘图比例的内容,不过绘图对各部件和装置的大小比例都做出了安排。比照“说”中给出的实际尺寸,绘图中部件的比例关系为:卷上中环类除“阴纬单环”稍偏小外,其他各环绘图的大小比例与文字说明的尺寸基本相符,望筒直距、龙柱、鳌云、水趺的比例与尺寸相近;卷下所绘各轮的大小差别不大,未体现出文字说明给出的尺寸差别;浑仪、浑象、水运仪象台、运动仪象制度等图中,各部件比例关系和文中给出的尺寸均相符。《法要》中多幅图具有典型的界画特征,如水运仪象台、运动仪象制度、木阁、水趺等图,表现出更加细致的比例关系和规律的纹样标准。

与《法要》同时代的《营造法式》“举折之制”篇,以明确的比例绘制建筑图,“总诸作看详”篇又云:“造作工匠,详悉讲究规矩,比较诸作厉害,随物之大小,有增减之法。”“看详因依,其逐作。造作各件内,或有须于画图可见规矩者,皆别立图样,以明制度。”[30]说明技术绘图中规矩、图样、制度的讲究,以及工匠谙熟按比例建造之法。《法要》中“图”的作用如出一辙,呈现了水运仪象台的“制度”。

3.5 “说”与“图”的互补

就绘制水平和技术知识的表达而言,《法要》的绘图本身还不足以全面反映所绘复杂装置的各项规格标准,但文字解说(“说”)可补“图”的不足。《法要》“说”的内容包含结构、尺寸及材质、部件连接关系和装配方法、装置功能以及仪器功用几方面,对于旧有天文仪器(如浑仪、六合仪、水趺、浑象)一般会追溯其沿革。

关于结构的描述,除对“图”已绘出的零部件加以说明外,对未能呈现的零部件的结构及其上下、内外的位置关系、环面周天度数及昼夜百刻的标识,给出了详细说明。

尺寸和材质是建造必需的信息,尺寸是《法要》“说”的重要内容,材质介绍得相对简略。“说”列出卷上除四象单环外的各类环、望筒直距、龙柱、鳌云、水趺、浑象六合仪、浑象球、木阁,卷下的各类轮、退水壶、枢轮轴、天柱、升水上下轮和壶、河车、天河、圭表的具体尺寸。根据需要,尺寸的量度有所不同:对环类,一般给出直径、阔(环面宽度)、厚;对轮和河车给出直径,对上安有牙者给出牙数(即齿轮的齿数),对特殊的枢轮标明轮辐数;对球类给出直径;对直距给出长、阔、厚,对望筒给出长和方(两端方掩的边长、孔径);对龙柱、鳌云给出高;对水趺给出长、高、阔以及水道的深、水斗口的边长和十字交叉处天门的边长;对退水壶、升水上下壶给出长、阔、深、高;对木阁、天河给出高、长、阔等。通过尺寸的标注,反映建造的技术要求。

水运仪象台零件、部件之间的连接关系和装配、功用及原理,特别是复杂结构,需要依赖对应的“说”加以阐释。如运动仪象制度图的说明,描述了枢轮、机轮、枢梁、天梁、天束、地足、枢臼等机械部件相互连接和传动过程中的关联,天池、平水壶、退水壶、升水上下轮、天河之间通过水流的关联,并简要说明了通过天衡、天权、枢衡、枢权、关舌、格叉、左右天锁完成枢轮匀速传动的原理。该段“说”涉及内容远远超出“图”所反映的部件和部件间的关联性,而且需与天衡图对照理解。又如天柱、天毂、枢轴图的说明,澄清了未画于图中的枢轮轴与枢轮毂、枢梁,以及铁仰月承托的关系。

《法要》的“说”,间或有对制作工艺的描述。中国古代书籍一般很少详述某种装置的制作工艺。宋仁宗康定元年(1040)奉敕编修的兵书《武经总要》中的兵器图和武器制造图就熟练运用轴测投影、平行投影、等角轴测投影绘法,精细的绘图使描绘对象得以呈现得较为立体,其文字扼要说明了尺寸、形状、安装位置、零部件性能、器械功能等事项,然而鲜有提及工艺。又如成书元中统四年(1263)的《梓人遗制》,绘图包含零件图和总体装配图,采用等角投影绘制并灵活选取有利的投影方向,其文字除介绍机具形状、尺寸、结构、装配等外,还包含少量制作方法的内容,但具体事项仍多有不明。《梓人遗制》、官修的《武经总要》与《法要》不同,更多属于匠书,因而有关工艺的内容更侧重工匠实际操作的需求,可起直接的指导作用。《法要》较少描述装置的制作工艺,一方面是出于供皇帝阅览的原因,另一方面则是来自工艺自身在实现过程中的默会特点,即具体工艺大多是工匠十分熟悉而不需详解的知识,而某些特别的意会知识又是撰书者难付诸文字或者了解不多的。

4 结 语

作为宋代技术绘图的典范,水运仪象台的绘图将“图”作为表达技术和科学知识的重要语言,同时附以“说”进行必要的阐述说明,在中国古代图像表达史上占有重要地位。

《法要》的“图”表明绘者已形成比较完整的绘制系统:(1)依据水运仪象台各仪器的功能划分进行分卷绘图说明,体现建造工程具有明确的总体规划;(2)作为功能单元的观测、演示、计时装置,先以总图展示全貌,再拆解为部件加以具体描绘,或由上至下、由表至里,或由繁至简;(3)多种投影方式共用,特别是复杂的组合图呈现出多种视角,这是绘图者展现描绘对象全貌的努力尝试,也是中国传统绘画的一个特点;(4)在运用普通线条描绘之外,多幅图兼用粗线条和暗影,以达到突出质地、结构、立体感等特定目的和功用;(5)主要部件均有具体尺寸标注。可以认为,水运仪象台的技术图已能够较好地展现大型复杂装置的整体设计。

以《法要》为代表的技术书籍,不仅脱离了“收书不收图”的书籍编撰传统,更以技术绘图为主线、文字描述为补充说明的形式,达到了当时技术图说的顶峰,形成新的技术书籍的图说传统。就“图”而言,《法要》的图突破了以“图画形象”为核心、从视感出发进行绘画的示意传统,而以整体结构、部件、零件分绘的方式,有意识地采用平行投影甚至透视法描绘机械对象,甚至一定程度地遵循比例制图,表明其绘者不仅从定性上了解描绘物体遵循的视觉规律,还清楚地知道如何初步定量地描画不同位置和大小的物体。而《法要》以“说”补“图”之不足,基本上能够做到将水运仪象台整体及各部分的结构、尺寸、材质以及机械构件的传动原理描述清楚。“图”与“说”的配合,进一步完备了装置的制作工艺特点、装配方法等技术事项,完整呈现了整体设计思想和表达方法。

值得注意的是,《法要》不是现代意义上的设计书,也非制造手册。《法要》之“法”的含义不仅限于方法、做法,也有标准、制度、原理之意。所谓“法要”,便是此“法”之纲要。《法要》的编纂,其意义不仅在于当时能够让皇帝对水运仪象台有全面的了解,而且能够让后人做出成功的复原,这说明《法要》对“法”的介绍是比较详实的,而不限于“要”的界定。然而需要承认,《法要》的图说仍存在不足之处,如机械装置的某些细节部分缺少相应绘图,也未进行足够的文字说明。特别是关于定时调控枢轮转动的控制装置天衡的图过于简单,仅描绘了安放位置,而相应文字对于怎样利用格叉、受水壶、关舌、天条、天衡、天锁等部件的联动来定时地控制枢轮每一轮辐的停留和动作,仅粗略地描述了驱动和制动的机巧装置。绘图及文字的关键信息存在的部分缺失或模糊之处,也恰是导致后世对水运传动装置存有争议的主要根源。《法要》作者未给予充分说明,或许是认为此类信息属技术人员设计和工匠手艺的范畴,其缺失并不妨碍皇帝阅览。而这又从侧面反映了图说与建造孰先孰后的复杂性,也就是,关键机械装置的设计方案在建造过程中经历多次试错、修正和改动,最终未被记录下来。考虑该书撰写的目的,对技术细节的追究,难以求全责备。

此外,技术绘图源于绘画,《法要》使用绘图工具频繁地、多角度地变换绘画视角,采用拆分、挪移的手法展现装置结构,显然已脱离了张扬灵气与情趣的一般绘画,而显露出特殊的匠人气息。以《法要》为代表的技术绘图,正在从经验性、直观性地描摹实物对象向系统化、专门化地描述技术的方向发展,逐渐形成一类新的绘图方法,即技术的图像表达法。

致谢本文得中国科学院自然科学史研究所张柏春研究员、孙烈副研究员的宝贵修改建议,谨此致谢。

1 张柏春,田淼. 中国古代机械与器物的图像表达[J]. 故宫博物院院刊,2006,125(3): 81~97.

2 刘克明.中国工程图学史[M].武汉:华中科技大学出版社,2003.

3 管成学.苏颂与《新仪象法要》研究[M]. 吉林:吉林文史出版社,1991.

4 胡维佳译注.新仪象法要[M].沈阳:辽宁教育出版社,1997.

5 李志超.水运仪象志——中国古代天文钟的历史[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,1997.

6 陆敬严, 钱学英译注.新仪象法要译注[M].上海:上海古籍出版社,2007.

7 刘蔷,高瑄.《新仪象法要》版本研究与校勘[J]. 文献,2000, (3): 239~251.

8 黄德馨,刘克明.宋代机械制图学的杰出代表苏颂[J]. 湖北大学学报(哲学社会科学版),1989, (3): 65~70.

9 张明惠.东汉墓室壁画.陕西省定边县出土时现场[J].考古与文物,2004,(5):封面.

10 张柏春.机械技术·第三讲 浑仪、浑象与计时器[C]//路甬祥主编.走进殿堂的中国古代科技史(下).上海:上海交通大学出版社,2009.199~215.

11 刘蔷.关于宋代水运仪象台的古文献综考[C]//机械技术史(3)——第三届中日机械技术史国际学术会议论文集,2002.265~273.

12 管成学.《新仪象法要》版本源流考[J]. 古籍整理研究学刊,1988, (3): 2~4.

13 苏颂.新仪象法要[M]//中国科学技术典籍通汇·技术卷(一).郑州:河南教育出版社,1994.

14 《新仪象法要》提要[M]//景印文渊阁四库全书.第786册.台北:台湾商务印书馆,1983.80.

15 伊世同.苏颂[C]//金秋鹏.中国科学技术史(人物卷).北京:科学出版社, 1998.329~338.

16 中国科学院紫金山天文台网站:http://pic.cas.cn/pic_pmo_cas/ztfm/200908/t20090814_2401870.html.

17 张柏春.中国传统水轮及其驱动机械[C]//中国科学院自然科学史研究所,中国科学院传统工艺与文物科技研究中心编. 鉴古证今——传统工艺与科技考古文萃.合肥:安徽科学技术出版社,2014.569~588.

18 华同旭.中国漏刻[M]. 合肥:安徽科学技术出版社,1991.84~86.

19 刘仙洲.我国古代在计时器方面的发明[J]. 清华大学学报(自然科学版),1975,(2): 20~48.

20 陆敬严,华觉明主编.中国科学技术史(机械卷)[M]. 北京:科学出版社,2000.299.

21 刘仙洲.中国在原动力方面的发明[J]. 机械工程学报,1953,(1): 3~34.

22 刘仙洲.中国在传动机方面的发明[J]. 机械工程学报,1954,(1): 1~39.

23 王振铎. 揭开了我国“天文钟”的秘密——宋代水运仪象台复原工作介绍[J]. 文物参考资料,1958,(9): 5~9.

24 Needham J.ScienceandCivilisationinChina[M]. vol.4, part II. Cambridge: Cambridge University Press, 1965.

25 中国古代计时器[M]//中国大百科全书总编辑委员会. 中国大百科全书·机械工程.北京:中国大百科全书出版社,1987.917~919.

26 山田慶兒,土屋榮夫.復元水運儀象台:十一世紀中国の天文観測時計塔[M]. 株式会社新曜社,1997.

27 林聪益.古中国擒纵调速器之系统化复原设计[D]. 台南:台湾成功大学,2001.

28 陈凯歌.苏颂水运仪象台复原记[J].钟表,2003,(2): 38~42.

29 周髀算经[M]//钱宝琮点校.算经十书.北京:中华书局,1963.46.

30 李诫编修,梁思成注释.营造法式注释[M].上卷.北京:中国建筑工业出版社,1983.14.

Pictorial and Descriptive Representation of Xin Yixiang Fayao

CHEN Yue

(InstitutefortheHistoryofNaturalSciences,CAS,Beijing100190,China)

XinYixiangFayao(StandardEssentialsoftheNewArmillaryClock) of late 11 century is an outstanding work, which expresses the technological and scientific knowledge of Chinese tradition by means of the method of pictorial and descriptive representation. This paper makes a detailed analysis of the main content and the way of representation of the illustrations and description in the book, and discusses the logic of the author’s representation.XinYixiangFayaocomprehensively presents the basic constructional principles and functions of the armillary clock, its illustrations and description, as well as the represented technological knowledge in a highly practicable and credible way. As a paragon of technological illustration in the Song Dynasty,XinYixiangFayaoplayed an important role in the gradual formation, even in its specialization, of the method of representing technological knowledge.

XinYixiangFayao,technological illustrations,illustration and description,pictorial and descriptive representation

2015- 10- 27;

2016- 05- 16

陈悦,1977年生,北京市人,副研究员,研究方向为中西科技交流史、技术图像史、电力史。

N092∶P1- 092

A

1000- 0224(2016)03- 0253- 20