明代公文写作理论*——以奏疏、诏、表为考察对象

肖 虹胡明波

(1.常熟理工学院,江苏常熟,215500;2.南京师范大学文学院,江苏南京,210097)

明代公文写作理论*——以奏疏、诏、表为考察对象

肖 虹1胡明波2

(1.常熟理工学院,江苏常熟,215500;2.南京师范大学文学院,江苏南京,210097)

明代是一个文法理论迅速发展的时代,表现在公文领域是对奏疏、诏书、表三个典型文体投以了极大关注,并总结出了一套关于文体写作的理论诉求。奏疏重视事理性和言事技巧性,诏书重视务实性和典雅性,表则讲究审美与文本内质的统一。

公文写作 明代公文 公文文体

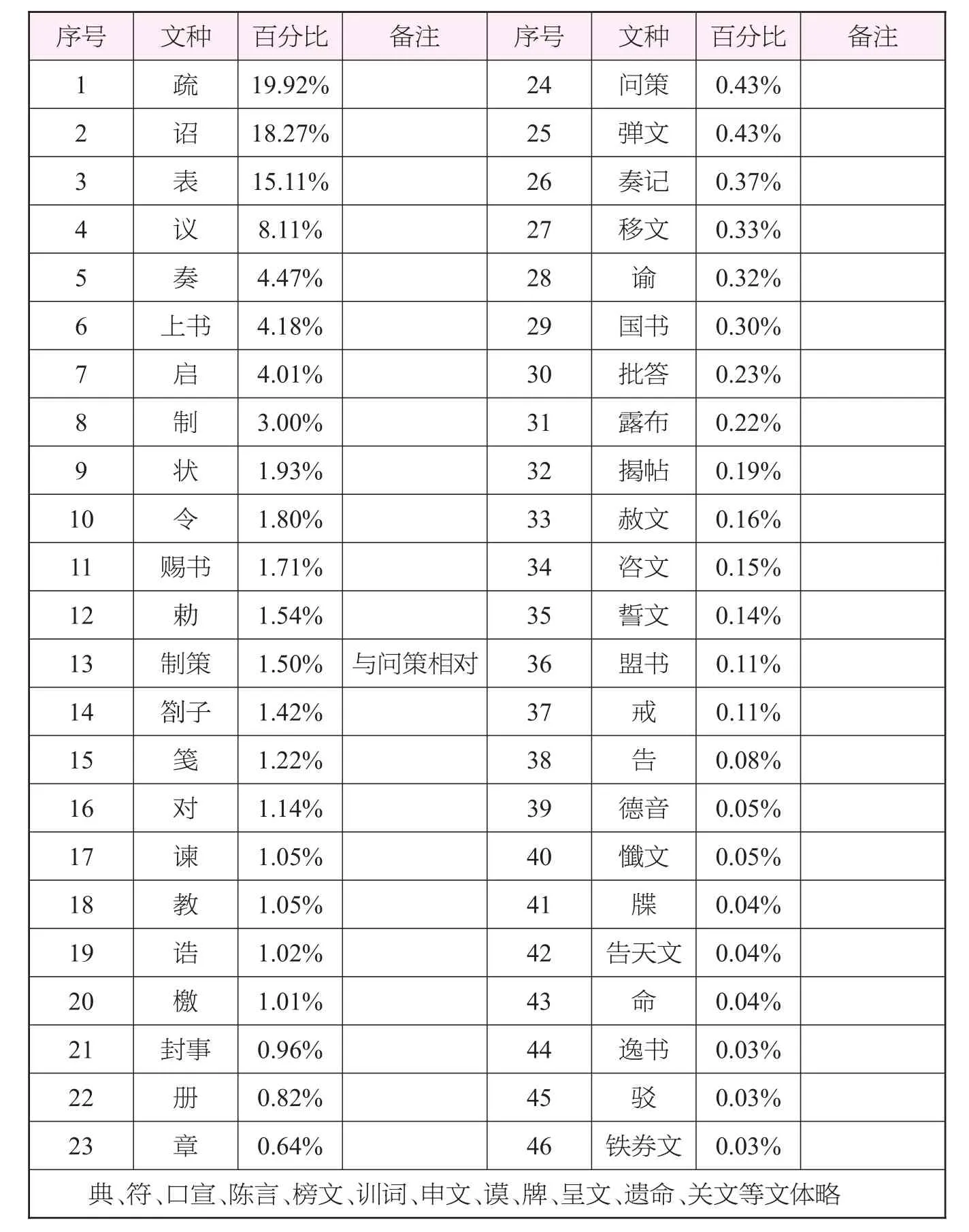

明代科举取士刺激了文法理论的发展,明人通过专著、汇编、评点等形式对撰文技法展开了讨论,在公文领域则是对几类热门文体进行了集中关注。笔者以四库系列丛书集部中明人编选的文章总集为样本,统计出不同公文的收录情况,从某种意义上说,一类公文被收录数量越多,代表其受关注程度就越高。四库系列丛书集部包括《文渊阁四库全书》《续修四库全书》《四库存目丛书》《四库禁毁书丛刊》《四库未收书辑刊》五种,《四库存目丛书补编》《四库禁毁书丛刊补编》因未按照经、史、子、集四部分类,可归入史部的奏议集与所属集部中的文章总集不易区分清楚,为避免干扰,本文未将这两部丛书纳入统计。

本次统计总共涉及丛书74本,不包括史部·诏令奏议类和集部·别集,未收录公文的总集也排除在外,通过对74本总集中的公文进行辨别、统计,共筛选出诏、令、奏疏、议、表、章等65种公文文体,涉及公文总数为18369篇,各文体所占比的情况如表1所示。

本次统计可能存在误差,主要原因是先秦文体辨识不清,公私文体剥离不尽,但统计反映的趋向是客观的,尤其是排在前三的奏疏、诏、表的数量要远远高于其他公文,受上述两点影响的可能性极小。奏疏、诏、表是明代公文领域中最受关注的三个文体,明人对其文法进行了总结和评述,一定程度上也代表了告君体公文、诏令类公文、礼仪类公文的基本写作诉求。

1 委婉言事——以奏疏为代表的告君体公文

奏疏是官员向皇帝言事的主要上行文种,从汉代沿用至明代,依然在政务之中保持着旺盛生命力,明代总集对奏疏进行了大量收录,并试图通过对历代奏疏的研读,寻找更为得体的撰制模式。司马相如《谏猎书》一文,唐顺之称其忧爱恳欸,语厚意长,可为奏疏法,忧爱恳至强调臣子对君父的关爱之情,宛转语厚代表的则为言事之法。“忠臣之事君也:言切直,则不用而身危;不切直,则不可以明道。故切直之言,明主所欲急闻,忠臣之所以蒙死而竭知也。”[1]向君王毫无保留地陈述自己的观点是辅佐君王的基本准则,所以臣子论事应详明。而论事之法常用者有二:一是直规法,二是婉言法。直规法,即直陈其事,正面劝谏,而委婉言事,语厚意长则指婉言之法。

表1 公文文体统计表

针对这两类论事之法,林希元曾用枚乘给吴王的前后两篇奏疏做过仔细比对,第一次劝谏吴王时,吴王谋逆未露,枚乘无法明说利害,所以长喻短譬,全不露出事情,但又句句意味深长,属于典型的委婉言事。等重谏吴王之时,吴王谋逆已露,所以枚乘在公文中明述祸福,论事详尽,这便是直规之法,前后两篇的文法截然不同[2]。直规法的使用可以使君王直面其事,符合公文写作的实际,但是有些场合并不适合过于直白的言论,如奏疏论及宫禁之事,稍有不慎还会祸及自身。钟惺就说,“人主罪逐谏官,非尽不知其忠己也”,但“言者深触其讳,此时虽知其忠己亦不得不怒而罪逐之也”[3],所以在奏疏的建言方式上明人更推崇使用委婉言事的方式。

陈古迂说“人臣谏君,责之以欲不若引之以圣”[4],“责之”属于正面对峙,“引之”则以一种委婉含蓄的方式引导君主看清问题的实质,不直论其事却达到建言的目的。明代学人针对奏疏写作提到的“娓娓可听”“言更婉而易人”,其实表达的都是同一个意思。所谓“言激不若婉之,言缓缓则成,激则废,故理贵直而气贵平也”[5]。这与檄文要求的“文气急迫”截然不同,奏疏只有做到“直而不激”“忠而不激”“气平词畅”,为君王娓娓道来,才能既不至于苛责君父,又能晓之以理。王慎中在《虞山奏议序》中对贾谊、刘向长于论谏,但结局迥异的原因有过探讨。贾谊被逐在于年方壮、阅犹浅,而“刚心猛气未能以自伏”,所以往往言辞激烈,而刘向性格深厚,公文的措辞更为平缓,因此即使是生在讳谏之季,虽然并不会因保全自己而默默不言,但也不至于不容于朝。假使易君而事之,两人的结局也许还是一样,所以贾谊被逐有一部分原因是出在言事方式上,王慎中最后所认可的还是“持论主谏常依於平而有忠厚之风”的状态[6]。

奏疏的婉言之法,除了避免使用过激言论外,还可以巧妙地使用修辞格。林希元谓“必旁喻达引,所以孚化人主,使浸口滋润,入其言而不觉,此善于立言,善于告君矣,人臣进言于君当以为法。”[7]旁喻达引指的其实就是譬喻法和援引法。譬喻法以彼物言此物,用彼物引起此物,采用形象的比喻来委婉告知事件真相。倪元璐称《上书谏猎》不用显言,而直借兽为喻,寓意深长可为后人奏疏之祖[8]。不用显言是譬喻法的一大特点,也是奏疏显得委婉的一个直接有效的方式,因此譬喻法在公文写作中使用非常广泛。援引法则是通过引用经典的语句和事例来讲道理,为下文的论事做铺垫,使其不显突兀和直接。钟惺称董仲舒“告君之言宽大春容,不急于切指一事,以说理为主,然理明则事情自见,无贾生之激,无晁错之峭,而气运开阖。”[9]董仲舒的奏疏通过广泛的援引古今事理而使说理翔实,道理讲完之后再陈述具体事情,文本就不会显得过于急迫,这些引证用的事理都引导着君王如何看待问题、解决问题,虽未言其事却发人深省。明人在绳墨之间寻求告君之法,不应该只是为了文章作得好,这种对文法的探析和求索何尝不是一种积极入世的时代姿态。

2 简约至诚——以诏书为代表的诏令类公文

秦代改令为诏,汉初定命四品,其中之一便是诏书。明人极为推崇两汉的诏书,其气象开阔、苍古浑含,明白简易之风让后代诏书黯然失色。但是汉代诏书中体现的气象与胸怀并不易于把握,因此在诏书的写作上,明人更推崇从简约精炼的文辞、务本求实的内容上下功夫。

文辞简约是诏书写作的首要标准。邵元祯称汉文帝《与匈奴和亲诏》“约而该,得诰谕之体”[10],大凡以诏书为代表的王命文书都以简明扼要,结构完备为上,因此明人对汉初精当简练的诏书书写形式极为推崇。汉代诏书精简的极致是汉武帝的“一言诏”:“河海涧千里,其令祠官修山川之祠,为岁事曲加礼。”这条诏书史称《修山川祠诏》,顾瑞屏评曰“一言而已,至政不在多”[11],诏书不在乎篇幅的多少,而在于是否有益于政事,此诏即便只有一言,但“文如河岳”,流传于后世,是胜在实意。持这样观点的学人并不止一人,黄贞甫称西汉诏书绝不铺张一语,却能胜灼然在目之象,这种简约却遒劲的写作形式往往让后世之文难以超越[12]。明人将这种精简的笔法视为诏书写作的至高境界,并反复在写作论中提倡,在诏书文质关系的辩证上,更是一边倒地认同“文不胜质”的观点。明人为何如此推崇汉代诏书,与“汉诏恤民都是真寔”[13]有很大关系。顾瑞屏评《督吏诏》一文时说,上方卖官鬻爵,而责吏为清廉,是浊源而清流,落下的是“空下诏书”[14]的名头。诏书不同于普通文章,所以它的写作不能从文本结构乃至字字句句上去琢磨,而是应从内质上进行把握,诏书的本质在于恤民、爱民,首先要本着一颗谋天下、安天下的真心,为国家谋实利,而非浮于言辞,做官样文章。

“汉之时,君与民亲,民与吏亲,吏与将亲。天子如对其家人,意出而言随,无为诏之意。无为诏之意,而诏乃落落然三代矣。且非唯天子自言也,君不暇而臣为之言也。亦然,无代君为诏之意。无是意而诏乃落落然天子焉。”[15]以“爱民”为代表的务实思想自始至终都是诏书的根本,《未央宫遗诏》一文,愷悌恻隐之心、恻怛爱民之意溢于言外[16],遗诏用以了死生之事,帝王一片深情发于文中,使此文得以传世。汉文帝《议佐百姓诏》“不数十言却四五转,惟文帝切于爱民,故求所以佐民之策,详恳如此”[17],爱民之心久而弥挚,汉代诏书中洞悉民艰之言处处可见,千古而下犹能感悟其温情。

这些被明人广泛收录的诏书皆是发于至诚之心,所以往往切中时弊,能产生相应的政治效用。当然,诏书的撰制标准也不同程度地反映在其他诏令类公文中,明人评汉武帝《策贤良第一制》“句字苍古”[18],评汉安帝《申制度科品》“简质高洁”[19],与诏书的评价标准一致,明人通过对历代诏书进行的收录和点评,将自身对于诏书及其所代表的诏令类公文的写作理论融入其中。

3 情文兼至——以表为代表的礼仪性公文

表兴起于汉代,盛于隋唐,而极于宋,是官员上呈给君王的主要上行文书之一。表文因多用于陈情、谢贺、辞免、进贡等场合,强调文本的得体与典雅,所谓情文兼至、色韵双美其实依托于语言的音韵和色泽,这就需要表文像文学之文一样在字法和句法上下功夫。

在表文创作的声律要求上,明人推崇谢灵运的声律观:“务须宫羽相变,低昂异节。若前有浮声,则后宜切响,使一篇之内,音韵截然,两句之中,轻重各别,则庶乎其有得矣。”[20]即要求平上去入不同音节的字要间隔使用,使语音呈现变化,产生一种悦耳之声,这来自于句与句之间平仄变化和对仗之法。除了在声律上讲究平仄外,表还讲究句式之间对仗。正所谓“作表,对待切贵。”表文常用的对待之法有六:一曰正名对,二曰同类对,三曰连珠对,四曰借字对,五曰就句对,六曰不对之对[21],平仄与对仗句法的使用是营造表文韵律感的主要途径之一。

而表的写作依托于场合,特定的场合使用特定的表文,这就使这个文体的写作显得有章可循,明人深悟此道并总结出了一系列可供参考的写作模板。朱元璋在洪武年间定下表笺样式,大臣凡遇谢贺只需按模板抄录上呈即可,一方面是为了遏制表笺写作的繁冗之病,另一方面恰恰是因为表笺一类公文具有模式化写作的特点。明人将表文格式按照使用场合的不同分成贺表、进表、谢/辞表、谏/请表四个大类。

表文的写作受场合的限制,在内容性上无法与奏疏一类公文相比,加上结构形式上的类型化与对字句之法的追求,使得这类公文的写作极易流于形式,往往走上追求浮华文藻的怪圈。针对这样的问题,明人主要采取以下两个途径消解虚浮文辞带来的内容空洞性。

方式之一是用情。在后世的使用中,表的功能愈发多样化,但其最初的陈情功能并没有消失。王志坚称四六之文滥于明人之表、判,其写作呈现的弊端之一为“涂饰而掩情”[22],说明表文的写作对“情”字有特殊的要求。明人评孔明《前出师表》《后出师表》以及李密《陈情表》不离一个“情”字,孔明《前出师表》“议论深远,治体忠诚,出自肺腑而词气温厚和平,一唱可以三叹”[23],可谓荡气回肠,千载而下犹能感人至深,李密之《陈情表》,则“一字一思,肠肠几千结,一字一泪滴滴几千行,沉痛之言不忍多读”[24]。明人在表文的写作中始终提倡情文兼至的写作倾向,认为表的写作应使情感与文辞相应,增强文本的实质性内容。

方式之二是述志。胡松在《唐宋元名表原序》中提出“明已志而述物则”[25],即要求在表文写作中充入个人志向、处世准则等义理,让表文能在内容上突出实义,以破除一部分的无根之藻。胡松论表“贪用事而晦其意,务属词而灭其质,”主张表文在“词”与“质”的关系上应构成一种平衡,尝试用内在之“意”来消解外在的形式主义。曹植《求自试表》陆云龙称其“一片血忱,非文人巧饰可得”[26],表中陈述了自己的意向,后人常通过此表来研究曹植当时之处境,可见其流传至今同样胜在实义。

邹思明论表,提倡“入事处不为事使,敷词处不为词传,着意处不为意膠”[27],使情感和文辞并至,使色泽与音律皆齐,再充以实义,不因文辞和声律而伤害内质,才可谓至文。在写作论上与表相一致的还有笺、启等文书,同样以四六为主,虽为公务文书但重文辞与韵律,它们的写作可直接师法表文的写作理论。

*本文系江苏省社科基金项目“明代公文理论研究”(15ZWB0-07)研究成果之一。

[1][明]唐顺之.文编[M]//钦定四库全书(第1377册).北京:中国书店出版社,2013: 16.

[2][8][24][27][明]邹思明.文选尤[M]//四库全书存目丛书编纂委员会.四库全书存目丛书(集部第286册).济南:齐鲁书社,1997:562,603,571,566,580.

[3][明]钟惺.宋文归[M]//四库全书存目丛书编纂委员会.四库全书存目丛书(集部第340册).济南:齐鲁书社,1997:425.

[5][9][11][13][14][16][明]顾瑞屏.两汉鸿文[M]//四库全书存目丛书编纂委员会.四库全书存目丛书(集部第346册).济南:齐鲁书社,1997:320,440,227,142,179,181, 138.

[4][23][明]冯有翼.秦汉文钞[M]//四库全书存目丛书编纂委员会.四库全书存目丛书(集部第352册).济南:齐鲁书社,1997:377,512.

[6][明]王慎中.遵岩集[M]//钦定四库全书(第1274册).北京:中国书店出版社, 2013:38.

[7][明]张以忠.陈明卿先生评选古今文统[M]//四库禁毁书丛刊编纂委员会.四库禁毁书丛刊(集部第134册).北京:北京出版社,1997:241.

[10][18][19][明]童养正.史汉文统[M]//四库全书存目丛书编纂委员会.四库全书存目丛书(集部第374册).济南:齐鲁书社,1997:16,12,20,216.

[12][明]方岳贡.历代古文国玮集[M]//四库全书存目丛书编纂委员会.四库全书存目丛书(集部第366册).济南:齐鲁书社,1997:145.

[15][20][21][明]朱荃宰.文通[M]//王水照.历代文话(第三册).上海:复旦大学出版社,2007:2729,2794,2794,2794,2796.

[17][明]刘祐.文章正论[M]//四库全书存目丛书编纂委员会.四库全书存目丛书(集部第309册).济南:齐鲁书社,1997:548,542.

[22][明]王志坚.四六法海[M]//钦定四库全书(第1394册).北京:中国书店出版社,2013:45.

[25][明]胡松.唐宋元名表[M]//钦定四库全书(第1382册).北京:中国书店出版社,2013:1.

[26][清]于光华.重订文选集评[M].北京:国家图书馆出版社,2012:533,519.

肖 虹,常熟理工学院讲师,南京师范大学博士生,主要研究方向为古代公牍学。

胡明波,南京师范大学文学院副教授,主要研究方向为古代公牍学。

The Writing Theory of Official Documents in the Ming Dynasty——With the Zoushu,Zhao,Biao as the Objects of Study

Xiao Hong1,Hu Mingbo2

(1.Changshu Institute of Technology,Changshu,Jiangsu,215500;

2.Literature Institute of Nanjing Normal University,Nanjing,Jiangsu,210097)

Ming Dynasty is an era of rapid development of grammar theory.In the field of document,the Zoushu,Zhao,Biao aroused great concern,and summed up a series of writing theory demands.Zoushu pays attention to rationality and language skills,Zhao pays attention to practical and elegant,Biao pays attention to the unity of aesthetic and text.

Official Document Writing;Official Document in Ming Dynasty;Form of Official Document

G206.2