东海盆地西湖凹陷花港组物源分析

万延周,张年念

(中海石油(中国)有限公司上海分公司,上海 200030)

东海盆地西湖凹陷花港组物源分析

万延周,张年念

(中海石油(中国)有限公司上海分公司,上海 200030)

通过锆石测年、重矿物ZTR指数、倾角测井等方法,对东海盆地西湖凹陷花港组(Eh)物源进行了系统分析。锆石测年表明,前寒武系物源来自于北部的虎皮礁隆起;中生界物源主要是来自西部的海礁隆起;古生界物源主要来自东部的钓鱼岛隆褶带。重矿物ZTR指数显示,西湖凹陷北部为主要物源区,但也存在东部点物源区和中部的多物源区。古水流数据显示,古水流方向呈北-南向。综合分析认为,Eh沉积时期受轴向主物源和侧向点物源共同影响,其中,以北部物源为主,东、西部点物源为辅。

物源分析;锆石测年;重矿物;古水流;花港组;西湖凹陷

图1 研究区位置示意图

东海盆地西湖凹陷位于东海陆架盆地的东北部,总体呈北东向展布,南北长约400km,东西平均宽约100km,面积约5.2×104km2。西面自北而南与虎皮礁隆起、长江坳陷、海礁隆起、钱塘凹陷及渔山东隆起等构造单元相接,东邻钓鱼岛隆褶带,南北以低凸起与钓北凹陷、福江凹陷相邻(图1)。

研究区花港组(Eh)主要发育大型陆相坳陷盆地冲、洪积平原-河流-沼泽洪泛平原-三角洲及滨浅湖沉积,不整合于平湖组之上,岩性由下粗上细的2个旋回组成,但仅在中央反转构造带和东西两次凹中发育齐全,向西部斜坡带超覆并逐渐减薄。由于研究区构造运动发育,沉积演化复杂,加之资料有限,虽前人开展了一定关于Eh物源分析的研究工作[1~11],但并不系统,且普遍认为区内物源以东西两侧为主。笔者通过总结前人资料,结合锆石测年、重矿物ZTR指数和倾角测井等技术手段系统分析东海盆地西湖凹陷Eh物源。

1 锆石测年

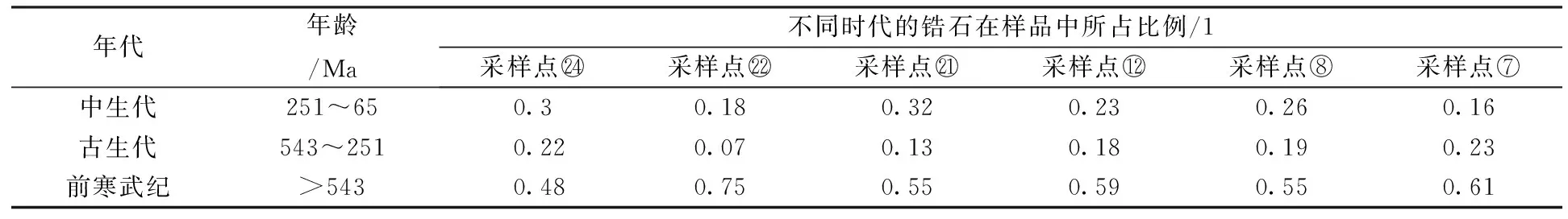

锆石U-Pb同位素是目前应用较为广泛的测年方法之一[12,13]。由于锆石非常稳定,具有普通铅含量低,富含U、Th放射性元素,封闭温度高(>750℃)等特点,成为U-Pb同位素测年的优选矿物。西湖凹陷6个采样点采样位置见图2,测试结果见表1。

年代年龄/Ma不同时代的锆石在样品中所占比例/1采样点采样点采样点采样点采样点⑧采样点⑦中生代251~650.30.180.320.230.260.16古生代543~2510.220.070.130.180.190.23前寒武纪>5430.480.750.550.590.550.61

1.1 西湖凹陷碎屑锆石阴极发光特征分类

锆石阴极发光图像可以清晰地揭示其内部环带、变质增生等信息,有利于母岩的成因分析;同时结合锆石U-Pb年龄,能够准确指示母岩的地质年代。通过测试分析,西湖凹陷内碎屑锆石颗粒可以初步划分出3个时代的发光信息,即前寒武纪、古生代、中生代(图3)。

图3 东海盆地西湖凹陷碎屑锆石颗粒阴极发光图

前寒武纪锆石阴极发光图像比较模糊,环带不明显,外形复杂,部分呈短柱状,少量可见搬运磨圆,反映了副变质岩特征(图3(a));古生代锆石整体阴极发光较暗,既有岩浆成因,发育生长环带,又发育变质增生边,部分颗粒边界平直,反映沉积搬运距离相对较近(图3(b));中生代锆石边界较为平直,形态多为柱状,晶面简单,多具岩浆震荡环带,部分颗粒破碎、磨圆程度不一,为长、短距离混合搬运(图3(c))。

1.2 西湖凹陷母源区分析

通过对西湖凹陷地层发育特征的研究表明:北部虎皮礁隆起发育元古界变质岩叠加白垩系基底;西部海礁凸起和渔山东低隆发育中生界、上白垩统及侏罗系基底;东部钓鱼岛隆起带发育晚古生界与中生界基底。通过对研究区锆石测年的分析认为:前寒武纪物源来自于北部的虎皮礁隆起;中生代物源主要是来自海礁隆起,即海礁物源区(西部物源区);古生代物源主要来自钓鱼岛隆起带,即钓鱼岛物源(东部物源)。此外,中生代和古生代物源从东西两侧短源注入盆地,且存在物源区的叠加现象。总的来说,西湖凹陷Eh沉积时期受轴向主物源(北部)和侧向点物源(东、西部)共同影响,以轴向物源为主,东、西部点物源为辅(图2)。

2 重矿物组合特征对物源的响应

图4 东海盆地西湖凹陷Eh重矿物ZTR指数分布图

根据重矿物的抗风化作用程度与稳定性,可以将其分为稳定重矿物和不稳定重矿物2类[14,15]。重矿物的ZTR指数是指锆石、电气石和金红石在所有重矿物中所占的百分数。ZTR指数与沉积物搬运距离、搬运方式和搬运速度等密切相关。一般来说,随着搬运距离的增加,稳定重矿物的含量越来越高,不稳定重矿物会逐渐减少,稳定系数逐步增加。

研究区Eh重矿物ZTR指数变化特征(图4)显示,研究区从北到南,ZTR指数整体变化不大,说明来自北部的物源长期处于稳定发育的状态。同时,研究区西部的部分采样点ZTR指数存在一定差异,说明西部物源可能为短距离搬运。研究区中东部个别采样点ZTR指数较低,说明可能具有东部点物源的影响。此外,研究区中部有个别采样点ZTR指数具异常高值,表明存在多物源的汇聚区,物源叠加造成了ZTR指数的升高。

3 古水流

图5 东海盆地西湖凹陷Eh古水流方向示意图

古水流也是分析物源的重要参数之一[16]。选取中部采样点⑩和采样点⑧的倾角测井资料进行古水流分析表明,在Eh沉积期,2个采样点的古水流方向主要向南东和南呈扇状展开(图5(a)、(b)),研究区主要古水流方向为近南北向。同时,古水流方向也并非一成不变,如采样点⑩的古水流流向是先从北西到南东,然后转为南西,之后又转为南东,最后转为南西(图5(c));采样点⑧的古水流流向是先从北西到南东,然后又转为南西,最后转为南东向(图5(d))。上述现象充分反映了河流在小范围的摆动性。

4 结论

1)东海盆地西湖凹陷Eh的物源主要来自前寒武系、古生界、中生界发育区。其中前寒武系物源来自于北部的虎皮礁隆起;中生界物源主要是来自于西部的海礁隆起;古生界物源主要来自于东部的钓鱼岛隆起带。

2)研究区北部为主要物源区,且长时间处于稳定供给状态。东、西部提供部分物源,且供给范围有限。

3)研究区Eh主要古水流方向为近南北向,但在小范围内存在一定的摆动性。

[1]徐艳霞,胡明毅,梁建设,等.东海盆地西湖凹陷渐新统花港组物源分析[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2010,32(5):176~179.

[2] 高雁飞,傅恒,葛海波,等.东海西湖凹陷T-H地区平湖-花港物源分析组[J].科学技术与工程,2013, 13(22):6549~6552.

[3] 刘建军,陈开远,史忠生,等.东海陆架盆地西湖凹陷下第三系物源分析[J].科技进步与对策,2003,(增刊):241~242.

[4] 郝乐伟,刘畅,王琪,等.西湖凹陷古近系花港组物源区特征分析[J].天然气地球科学,2011,22(2):315~323.

[5] 武法东,陆永潮,阮小燕,等.重矿物聚类分析在物源分析及地层对比中的应用——以东海陆架盆地西湖凹陷平湖地区为例[J].现代地质,1996,10(3):397~403.

[6]胡明毅,柯岭,梁建设,等.西湖凹陷花港组沉积相特征及相模式[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2010,32(5):1~5.

[7] 陈琳琳.东海西湖凹陷渐新世花港组轴向水系沉积机制探讨[J].海洋石油,2001,109(3):35~41.

[8] 张绍亮,秦兰芝,余逸凡,等.西湖凹陷渐新统花港组下段沉积相特征及模式[J].石油地质与工程,2014,28(2):5~8.

[9] 刘金水,曹冰,徐志星,等.西湖凹陷某构造花港组沉积相及致密砂岩储层特征[J].成都理工大学学报(自然科学版),2012,39(2):130~136.

[10] 王文娟,张银国,张建培,等.东海盆地西湖凹陷渐新统花港组地震相特征及沉积相分布[J].海相油气地质,2014,19(1):60~68.

[11] 武法东,陆永潮,陈平,等.东海西湖凹陷渐新统花港组海绿石的发现及其意义[J].沉积学报,1997,15(3):158~161.

[12] 徐亚军,杜远生,杨江海,等.沉积物物源分析研究进展[J].地质科技情报,2007,26(3):26~32.

[13] 赵红格,刘池洋.物源分析方法及研究进展[J].沉积学报,2003, 21(3):409~415.

[14]茆书巍,李建明,李清,等.南八仙油田下油砂山组地层物源分析[J].长江大学学报(自科版),2013,10(14):24~26.

[15]黎苗,吴东胜,何富贵,等.霸县凹陷文安斜坡沙河街组一、二段物源综合分析[J].长江大学学报(自科版),2013,10(8):18~21.

[16]陈妍,陈世悦,张鹏飞,等.古流向的研究方法探讨[J].断块油气田,2008,15(1):37~40.

[编辑] 邓磊

2016-02-20

国家科技重大专项(2011ZX05023-002)。

万延周(1983-),男,硕士,工程师,现主要从事物探解释及石油地质综合研究工作,wanyzh2@cnooc.com.cn。

TE121.3

A

1673-1409(2016)35-0024-04

[引著格式]万延周,张年念.东海盆地西湖凹陷花港组物源分析[J].长江大学学报(自科版),2016,13(35):24~27.