山东潍坊杨家埠孤本年画中的服饰艺术

徐丽慧

(山东艺术学院戏剧影视学院,山东 济南 250300)

山东潍坊杨家埠孤本年画中的服饰艺术

徐丽慧

(山东艺术学院戏剧影视学院,山东 济南 250300)

主要针对《中国潍坊杨家埠孤本年画全集》中的年画作品进行研究。该书收集了杨家埠清代、民国及新中国初期的孤本年画约350余幅。其对人物的服饰刻画,可以让我们非常形象地了解明清时期的服饰审美诉求。本文通过对这些特定年画中的服饰形象进行研究,总结出戏文故事中的重意轻形的写意服饰美学;神圣仙佛题材中的妙在似与不似之间的意象化服饰审美美学;人物传说中的超越形体的精神美的追求等服饰审美;美人童子中的写实与借物寓意相结合的服饰审美观等等。

杨家埠孤本年画;服饰艺术;服饰美学

潍坊杨家埠木版年画,起源于明代,繁荣于清代,至清代中后期,它在数百年的发展传承中,形成了浓郁的地方特色和鲜明的艺术风格。因此,山东潍坊杨家埠木版年画于2006年被国务院列为第一批国家级非物质文化遗产保护名录。《中国潍坊杨家埠孤本年画全集》主要收集了杨家埠清代、民国及新中国初期的年画,它系统地反映了明清、民国及新中国初期等这些历史时期的人物形象,其中的人物美不胜收,品类繁多,表现出特色鲜明的服饰艺术,反映着那个时期人们的服饰美学风尚,呈现出华美乐章中的服饰审美。

据资料显示,杨家埠木版年画创于明代,至明末已臻于成熟,咸丰、光绪时期达到极盛,当地艺人们“收罢大秋就刻版,忙到腊月二十三”。他们按照当时百姓的风俗信仰、审美意识,逐步丰富自己的表现内容,其题材极为广泛。

杨家埠孤本年画所表现的题材内容归纳起来有以下几种:戏文故事、神圣仙佛、人物传说、美人童子、生活时事、山水花卉等五大类。“戏文故事”主要取材于历史小说、公案传奇等,如“《水浒一百单八将》”“回荆州”“刘公案”“龙凤配”“西厢记”等。“神圣仙佛”主要是民间供奉祭祀的各种神祇图像,主要包括财神、灶王、八仙、家堂、菩萨等。人物传说题材比较广泛,有文人趣话,如“羲之爱鹅”“梅妻鹤子”“周子爱莲”等;有圣贤故事,如“卫灵公雯陈于孔子”“子欲居九夷”等;有民间传说,如“梁山伯与祝英台”“天河配”等。“美人童子”多配以祥花瑞兽组成富贵吉利的寓意,如“麒麟送子”“连年有余”“六合同春”等等。这些年画的服饰都有其鲜明的美学特征和审美诉求。

一、重意而轻形的写意服饰美学——杨家埠孤本年画中的戏文故事服饰特征

潍坊杨家埠孤本年画中的人物,其服饰大都整齐奢华,光鲜亮丽。在过年时家家户户张贴年画,不仅能够烘托出年味来,还反映出人们对美好生活的向往。服饰是社会的一面镜子,是社会民众审美的反映。清代是杨家埠年画的发展繁荣时期,而这一时期正是京剧服装不断创造达到戏曲服装艺术高峰的时期,经过一定的艺术内涵的积淀,有着丰富的美学原则和美学特征,显示出中国传统文化艺术鲜明的民族风格和民族气派。这一时期的木版年画在服饰造型上,往往不拘泥于真实的生活服装,而是将古装、戏曲服装混用,以增加美感,使人赏心悦目,表现出民间艺人对年画人物服饰的一种自我认知与经验的总结,这是理想与现实的结合,是人们渴求丰收、平安、幸福的思想的高度集中,真正体现出了“好看就中”的创作思路。

“画中要有戏,百看才不腻;出口要吉利,才会和人意;人品要俊秀,能得人欢喜。”这是杨家埠年画创作中世代相传的原则,不但表明了他们的创作态度,也体现出了他们对创作的要求。因此,在题材的选择和处理、构图形式、造型、服饰色彩等方面形成了与其他画种截然不同的面貌,并有他自己的一整套规范。例如,无论男女老幼以至文武官员、传说人物,服色都以红为基调,连威猛的门神,其铠甲也用红色体现,在红色基调上,再用黄、蓝、绿、紫,经过巧妙配置,填嵌在各种形状、大小的图案内,形成明快而又变化的色彩韵味。

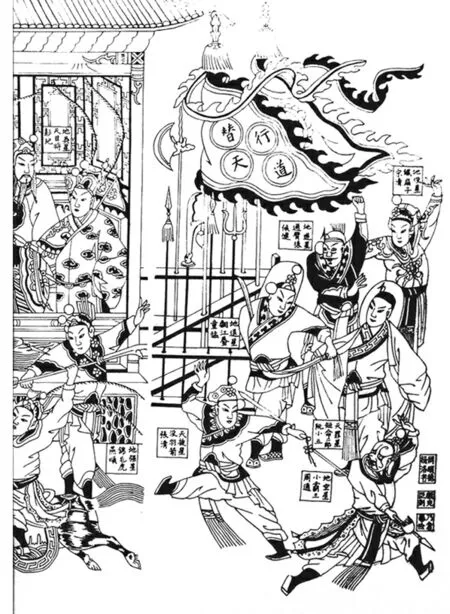

图1 清代《水浒一百单八将》(局部)

《水浒一百单八将》年画(图1),为四幅大横披,内容取材于历史小说《水浒传》,表现的是梁山聚义的英雄人物。画中人物为戏曲打扮,画面人物众多,场面宏大,亭台楼阁,山水湖畔,帐幔桌椅,每个人物造型生动,动作夸张有力,构图饱满热烈,像是一场盛大的京剧演出画面,也是杨家埠孤本年画中艺术性最高的作品。而剧中的人物造型,却是程式化的戏曲人物造型,完全是写意的艺术手法。从这些刻画精美的戏曲故事中,可以认定,“靠”的样式在清代业已相当完美。再看看年画《五雷阵》(图2),内容是秦欲吞并六国的故事,但是人物服饰丝毫看不到那个时期的服装样式,画面中的人物造型与前面水浒一百单八将,有异曲同工之妙,甚至动作夸张的武将脸上是京剧中的脸谱形象,鞋子是戏曲服饰中的厚底靴,头上是戏曲人物的头饰,一招一式带有程式化的动作,人物服饰的色彩也是简单的红绿粉蓝黄色搭配。在有形的(物态化了的服装)的基础上追求“衣境”,不求服装形似的生活真实,与戏曲服装表演的虚拟性相适应,不再简单地再现历史生活服饰的真实性和细节的具体性,而是着力于借物态化的服装去为人物传神、抒情。以为人物传神抒情为唯一的最高的美学追求,这是潍坊杨家埠孤本年画中的最重要的服饰写意美学原则。

图2 清代《五雷阵》(局部

二、妙在似与不似之间的意象化服装——神圣仙佛题材的服饰美学原则

以神圣仙佛为题材的潍坊杨家埠木版年画是销量最多的,它与每家每户的关系最为密切。在神圣仙佛孤本年画中,主要有武门神、文门神、武财神、文财神、家堂、灶王及涉及生活中的各种神像,这些神像是年画中出现最早的题材内容,反映了人们信仰及驱邪避祸、祈福迎祥的心理。每逢过年,人们要贴门神,供财神,祭灶王,祭拜祖先和各路神仙。武门神主要有“神荼郁垒”“秦琼敬德”“赵公明与燃灯道人”等。其共同特点是构图严谨,像门板一样方方正正。人物魁伟粗壮,身着铠甲,手执兵刃,宛如威风凛凛的卫士,圆睁两眼,审视着门外的一切。武门神头戴凤翅战盔,身穿战袍,外披铠甲,胸有两裆甲,上臂有臂甲、腰束革带,围以包肚,下身有膝甲,脚穿战靴,一派明代武将的装束。

“文门神”是贴在堂屋门上的,主要有“五子门神”“福禄寿三星门神”“天官赐福单座”等。它的构图形式也像武门神一样适合门板的整体性,但人物表情和颜悦色,似有接福迎神之乐。其中天官的形象作了一品大员的形象,身穿盘领大红官袍,五缕长须,慈眉笑脸,手持展开的“天官赐福”(图3),受福之人吉祥富贵、随心如意。为了突出天官威严的形象,头戴象征官员的乌纱帽,身穿吉祥喜庆的大红官袍,腰束革带,足着软靴,袍服上绣盘龙,充满着吉祥的意蕴。龙,本是图腾崇拜的产物,但在民间艺人的心目中,将龙与天官视为一体,表现出一种皇权崇拜的敬畏心理。中国历代服饰的外在总体特征就是宽袍阔袖,尤其在礼服上显示出重威严的深邃内涵。年画用服饰的肥阔壮丽,衬托出身份高贵者的威仪。

图3 清代《天官赐福》

神圣仙佛中的人物,多穿以宽肥阔大而又华丽异常的袍服,在民众的心里,既是一种权利的象征,同时又是一种精神象征(仪态威严),符合于植根于几千年封建社会的服饰审美理念。所以,民间艺人对这些神圣仙佛的人物形象,会用一种赞颂的主观情意去表现,在他们的心目中,高贵与华丽并存,威严与肥阔相关,用与帝王相关的龙纹表示尊贵的身份。这些肥阔、华丽的意象,不仅仅是款式的宽大平直,更主要的是装扮上也强化肥阔的效果,即以挂玉带的方式,虚拟地表示束带(似与不似),这是源于生活而又超脱生活有意义的“象”。生活中的外在物象绝不存在于这种样子,“带”总是要用来束腰的,很明显,年画中的神圣仙佛,在民间艺人头脑中的意象全在突出人物的精神力量,离形得似,貌离神合,神韵宛然。

写意作为艺术表现法则,主要体现在汲取历史生活服饰作为创作素材,以创作者的主观情志(意)为主导,对历史生活服饰进行巧妙的提炼、加工,使之从生活化引向符合年画审美的艺术化,成为一种既似历史生活服饰、又不是历史生活服饰,妙在似与不似之间的意象化服装。在既源于生活、又超脱生活的潍坊杨家埠木版年画中,主要运用意向创造方法,即以意为主导,以象为基础,创造出了意象化的服装。

三、超越形体的精神美——杨家埠年画中的传说人物服饰审美

潍坊杨家埠孤本年画中的人物传说多以历史人物或文学典故作为创作题材,如“赵颜求寿”“高山流水”等,也有宣扬伦理道德和劝诫教化世人的年画,如“礼仪忠孝图”“二十四孝图”“二十四悌图”等。这些年画从不同的角度,反映了当时社会的伦理道德和风俗民情。这些年画大都色彩淡雅,甚至只有墨的浓淡变化,颇有韵味,是民间年画和文人画相结合的精品。在人物的服饰上,大都着交领、长袍、阔袖、束腰,没有过多华丽的图案和色彩,完全是生活中的装扮,毫不注重是哪个朝代的服装,但是在审美上注重了衣带的飞扬飘逸,给人以舒畅优美的视觉感受。

图4 清代《红楼梦人物》局部

中华民族的女性形象是端庄大方、优雅含蓄,在服饰审美观念上,崇尚装饰美化,借自然界的花鸟作为纹饰,比喻女性温柔妩媚,这是追求一种超越形体的精神美。从审美的角度看,这更是一种典型的装饰人体美的服饰美表现形态。潍坊杨家埠木版年画的民间艺人在感悟这些人物传说时,表现出一种传统的艳慕情怀,将这些女性与这些花鸟相联系,相重叠,创造出意象化的女性服饰形象,他们强调的是意,借物喻意,舍弃的是自然的象,即女子纤细的腰肢,宽袍阔袖遮掩了生理上的三围曲线,突出了精神上的美,即人物的形象一尘不染,表现出女性的纤纤飘逸之美(图4)。

四、 写实与借物寓意相结合的审美观——杨家埠年画中的美人童子服饰

图5 清代《儿童聚乐》之一

潍坊杨家埠年画中的美人和童子,是深受老百姓喜爱的,再配以鹿、鹤、桃、榴等花果,通过谐音、寓意、象征的手法,来表现幸福美满、和谐祥瑞的主题。例如绘以鹿鹤,意为六鹤同春,绘以麒麟,表示麒麟送子。也有表现闲情逸趣的,年画的结构往往很夸张,色彩比较饱和,如《金鱼童子》中的三童子,其中一童子身穿肚兜手持莲花,另一童子身穿肚兜骑在一条大鲤鱼身上,寓意连年有余的美好愿望。年画用夸张的手法,童子头比身子大,鱼比孩子大,用夸张的写实,借物的寓意表达民众的诉求,深受百姓喜爱。美人童子类年画多是“对画”的形式贴在年轻夫妻的房门上。其中有一幅《儿童聚乐》(图5),表现的内容是画中的母亲正在与婴儿玩耍,前面一儿童手推独轮车,车上装满金银财宝,身后的高几上摆放着盛开的牡丹和莲花,以此表示家庭美满,富裕安乐。画中的母亲梳着两把侧髻,髻上插花,端庄文雅,衣着合体,朴素大方,其着装就有明显的时代性,即清代服饰的特征——旗袍,立领,镶嵌宽边装饰,边缘加滚边,盘扣,窄袖口,袖口加滚边装饰,面料上加花卉装饰,寓意明显。儿童的衣着为对襟合体的长袍,窄袖,侧缝开衩,头戴镂空的似帽非帽的一圈像斗笠一样的帽沿,身上画有明显的花卉图案作为装饰,既丰富了画面,又寓意幸福美好,通过鲜艳的色彩,反映出人们对幸福美好生活的向往。再看《蟾宫折桂·连中三元》画面中的人物服饰同样是清代的生活服装,即民间艺人根据生活中的服装为原型进行创作,同时为了满足人们的美好愿望,借物寓意,在人物的衣着装饰上,手执器物上,通过其谐音来寓意美好生活。

结语

意象创造中的思维本是一种很复杂的思维,而且也一定伴随着一个复杂的变化过程,所以,意向的生成往往是带有模糊性的、不确定性的,此外还有一定的阶段性,像潍坊杨家埠孤本年画中的服饰审美特征,具有一定的历史积淀,除了它的意象外,还有一定的程式化,这个过程不可能叙述的很具体,我们试图通过一幅幅生动的年画去理解人物的服饰审美特征,他们的服饰既是生活,又不是生活。在杨家埠木版年画中,造型的程式化和随意性是互补的两个方面,各类形象经过几百年逐步演化,到后来已有一定的模式。但另一方面,过于强调模式,则有悖于艺术的自由表达,因而杨家埠民间艺人有一句口头禅:“画面无正经,好看就中。”似乎解释了为什么杨家埠年画几百年来具有顽强生命力的原因。它的产生、它的语言演变、它的民族心理、它的绘画理论、它的制作手段、它与当代艺术的关系,成为我们在理论和艺术实践中模糊不清的难点,对服饰审美缺乏系统的研究是我们在民间艺术的缺憾,甚至影响当代艺术的进程,这些都有待于我们去挖掘。

中国潍坊杨家埠孤本年画中的服饰,由于与实际服饰有所区别,是实际与理想相结合的产物,这些风格各异、特色鲜明的服饰艺术,反映了那个时期特定的服饰美学风尚。对研究当地的民俗文化具有重要的意义,对戏剧影视服装设计也有一定的参考应用价值。

(责任编辑:刘德卿)

10.3969/j.issn.1002-2236.2016.05.015

2016-06-12

徐丽慧,女,山东艺术学院戏剧影视学院副教授、硕士生导师,研究方向:戏剧影视美术设计(服装方向)。

J523.5

A

1002-2236(2016)05-0080-04