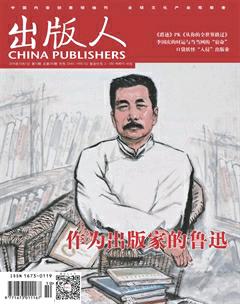

作为出版家的鲁迅

——纪念鲁迅先生逝世80周年

文|商金林

鲁迅不仅是伟大的文学家,而且是一位功绩卓著的编辑出版家。开拓“崭新的文场”、培育中国式的“英俊”,成了鲁迅辉煌业绩中璀璨的一页。

鲁迅先生为世人所熟知的身份是伟大的文学家、思想家、革命家,但其实,他还是一位功绩卓著的编辑家、出版家。他在《论睁了眼看》一文中说过:“世界日日改变,我们的作家取下假面,真诚地,深入地,大胆地看取人生并且写出他的血和肉来的时候早到了;早就应该有一片崭新的文场,早就应该有几个凶猛的闯将!” 开拓“崭新的文场”、培育中国式的“英俊”,成了鲁迅辉煌业绩中璀璨的一页。

吃自己的饭,办编辑的事务

1909年8月,鲁迅结束了七年的留日生活回国,在杭州两级师范学堂任教,1910年秋就任绍兴府中学堂教职。1912年1月3日,鲁迅在绍兴发起创办的《越铎日报》正式出版,他在《〈越铎〉出世辞》中指明该报的任务是:“纾自由之言议,尽个人之天权,促共和之进行,尺政治之得失,发社会之蒙覆,振勇毅之精神。灌输真知,扬表方物,凡有知是,贡其颛愚,力小愿宏,企于改进。”

这之后,鲁迅主编和参与编辑的报刊有:《越社铎日报》、《新青年》、《民众文艺周刊》、《莽原》周刊、《莽原》半月刊、《波艇》月刊、《语丝》周刊、《未名》半月刊、《奔流》月刊、《朝花》周刊、《朝花》旬刊、《萌芽》月刊、《文艺研究》季刊、《巴尔底山》旬刊、《世界文艺》月刊、《前哨》月刊、《十字街头》半月刊、《十字街头》旬刊、《文学》月刊、《译文》月刊、《太白》半月刊、《海燕》月刊等近三十种。

鲁迅主办或参与创办的出版社有:未名社、朝花社、三闲书屋、野草书屋、铁木艺术社、版画丛刊会和诸夏怀霜社。

鲁迅生活的年代是“弄文罹文网,抗世违世情”的年代。他在致曹靖华的信中说:“风暴正不知何时过去,现在是有加无已,那目的在封锁一切刊物,给我们没有投稿的地方。” 又说:“检查也糟到极顶,我自去年底以来,被删削,被不准登,甚至于被扣住原稿,接连的遇到。……这样下去,著作界是可以被摧残到什么也没有的。”为了打破反动当局的“文化围剿”,鲁迅作了种种“委婉曲折”的斗争,他把这种斗争称作“带了镣铐的进军”。至于鲁迅的编辑工作,周作人在《鲁迅的编辑工作》 一文中有如下的描述:

鲁迅不曾任过某一出版机关的编辑,不曾坐在编辑室里办公,施行编辑的职务。他的编辑之职,乃是自己封的。他经常坐在自己家里,吃自己的饭,在办编辑的事务,著作翻译自然也占一大部分时间。他编辑自己的,更多是别人的稿件。

“鲁迅不曾任过某一出版机关的编辑”,可正是这位“无职”、“无位”、“无禄”的编辑,在一场又一场的“带了镣铐的进军”中,将一个伟大的文学家对于编辑出版工作的热忱,毫无保留地绽放出来。

开拓“一片崭新的文场”

1918年1月15日,从《新青年》第4卷第l期起,鲁迅担任《新青年》编委。他在《忆刘半农君》中说:“《新青年》每出一期,就开一次编辑会,商定下一期的稿件。” 是年5月,《狂人日记》在《新青年》第4卷第5号发表,这是中国现代文学史上第一篇白话短篇小说,也是“五四”文学革命的进军宣言。从此,《新青年》大量刊登鲁迅的作品。截至1921年8月1日,鲁迅在《新青年》发表的小说、新诗、杂文、译文等多达54篇。刘半农盛赞鲁迅是“文学革命军里一个冲锋健将”,阿英则称鲁迅为“《新青年》干部作家”。

1919年4月16日,鲁迅给北京大学新潮社学生领袖傅斯年写信,建议《新潮》杂志应该在讲科学时发表议论,“现在偏要发议论,而且讲科学,讲科学仍发议论,庶几乎他们依然不得安稳,我们也可告无罪于天下了”,又说他“是想闹出几个新的创作家来”,“破破中国的寂寞”。

除了《新潮》,鲁迅还热情关心和支持过许多报刊,如《晨报副刊》、《京报副刊》、《民国日报·觉悟》等。鲁迅不仅为这些期刊提供重要的稿件,使这些刊物扩大了影响,还希望编辑要把作者的“圈子”和稿源的“圈子”划大;不仅要重视文稿的内容,对于与文稿有关的一切也都要尽量考究,尽善尽美,不留纰漏和缺憾。

1924年11月17日,由鲁迅支持的《语丝》周刊创刊。《〈语丝〉发刊词》中说:“觉得现在中国的生活太是枯燥,思想界太是沉闷”,为了“冲破一点中国的生活和思想界的昏浊停滞的空气”,我们“创刊这张小报”,“提倡自由思想,独立判断,和美的生活”,反抗“一切专断与卑劣”。鲁迅不仅发表了一大批犀利的战斗杂文,作精神上的导向,还对“《语丝》的形式、内容,以及稿件的处理”提出要求,如“凡外来稿须署真实姓名的稿例”就是鲁迅主张的(川岛语)。1927年10月24日,《语丝》在北京被张作霖政府封禁。1927年12月17日,鲁迅开始接编迁至上海的《语丝》,从第4卷第1期开始,任该刊编辑一年左右。1928年12月,鲁迅推荐柔石接替他负责编辑。《语丝》于1930年出了第5卷第52期以后停刊。鲁迅在《语丝》发表了100多篇文章,他在《我和〈语丝〉的始终》中说,“任意而谈,无所顾忌,要催促新的产生,对于有害于新的旧物, 则竭力加以排击”。“任意而谈,无所顾忌”形成了特有的“语丝的文体”,即“语丝派”,不仅推动了中国散文的发展,也实现了鲁迅“要找寻生力军,加多破坏论者”的“弘愿”。

莽原社的《莽原》,创办于1925年4月24日,由鲁迅编辑。初为周刊,附在《京报》发行,刊名寓有“旷野”之意。同年11月27日出至第32期休刊。1926年1月10日复刊,改为半月刊,独立发行。1926年8月,鲁迅离京后,《莽原》由韦素园(即韦漱园)接编。鲁迅在《〈莽原〉出版预告》中说,“总期率性而言,凭心立论,忠于现实,望彼将来”。在《华盖集·题记》中又说,“我早就很希望中国的青年站出来,对于中国的社会,文明, 都毫无忌惮地加以批评,因此曾编印《莽原周刊》”。鲁迅在该刊发表了50多篇作品,杂文有《春末闲笔》、《灯下漫笔》、《论“费厄泼赖”应该缓行》,历史小说有《奔月》、《铸剑》,散文有《从百草园到三味书屋》、《藤野先生》等。鲁迅在谈到编《莽原》时说:“在北京时,拼命地做,忘记吃饭,减少睡眠,吃了药来编辑,校对,作文。” 他当编辑,是拼了命的。

1926年9月,鲁迅应邀到厦门大学执教。到厦大后,他热情支持并指导青年文艺团体“泱泱社”,《厦门通信》就登在“泱泱社”社刊《波艇》创刊号上。鲁迅在给许广平的信中说:“我先前在北京为文学青年打杂,耗去生命不少”,“这里,又有几个学生办了一种月刊,叫作《波艇》,我却仍然去打杂。”

1927年10月,鲁迅来到上海,开始了他生命中最辉煌的最后十年。1928年6月20日,鲁迅和郁达夫编辑的《奔流》月刊出版,由北新书局印行。鲁迅主持《奔流》的编辑工作,亲自设计封面并书写刊名。该刊以介绍欧美及日本等国具有进步倾向的作家作品为主。鲁迅在第1卷第1~5期上连续刊载了他自己翻译的《苏俄的文艺政策》,受到文坛的普遍重视。《奔流》共出15期,于1929年12月20日停刊。鲁迅说他:“白天汗流,夜间蚊咬,较可忍耐的时间,都用到《奔流》上去了”,其目的“无非是为了把新鲜的血液灌输到旧中国去,希望从翻译里补充点新鲜力量”。

1928年12月6日,鲁迅与柔石在上海创办《朝花》周刊,1929年5月16日终刊,共出20期。1929年6月1日,鲁迅与柔石又创办了《朝花》旬刊,1929年9月21日停刊,共出12期。

1930年1月1日,鲁迅主编的《萌芽》月刊创刊,主要登载“翻译和绍介,创作,评论”。封面由鲁迅亲自绘制,“萌芽”两个美术字,写得颇有芽状感。自第1卷第3期起,成为左联机关刊物。1卷第3期为“三月纪念号”,纪念马克思、恩格斯和巴黎公社;1卷第5期为“五月各节纪念号”,纪念“五一”和“五册”。1卷第5期出版后即被国民党政府当局查禁。1卷第6期改名《新地月刊》,只出一期又被查禁。

1930年4月11日,《巴尔底山》出版,为左联机关刊物之一,鲁迅列名“基本的队员”名单,帮着选定刊名、题写刊头,又捐出一百元作印刷费。“巴尔底山”是英语“游击队”的音译。该刊“以短文、锋利之文,对帝国主义、买办资产阶级和国民党反动派进行狙击”。1930年5月20日,出至第1卷第5期被禁停刊。

1930年9月10日,《世界文化》创刊,为左联机关刊物之一。鲁迅参与筹办和编辑。该刊宣传马克思主义文艺理论,报道国内外革命文化动态。仅出一期就被国民党以“宣传阶级斗争”的罪名查禁。

1931年 2月 7日,柔石、殷夫、胡也频、冯铿、李伟森等左联五位作家被反动派杀害,鲁迅强忍着悲痛的煎熬,于4月25日出版了纪念烈士的专刊《前哨·纪念战死者专号》,纪念左联五烈士和1930年秋天在南京被害的左翼剧联成员宗晖(谢伟棨)。《前哨》是左联机关刊物之一,编委会由鲁迅、茅盾、冯雪峰等组成。刊名苍劲峻拔的“前哨”二字由鲁迅亲笔题写,刻成木版后用手工敲印在白色的封面上,绛红的颜色透过纸背,显得格外悲壮和炽烈。同期刊有L.S.(鲁迅)的《中国无产阶级革命文学和前驱的血》,以及烈士的传略和遗著等。出版后即被国民党当局以“反动文艺期刊”的罪名而禁止发行。鲁迅心有不甘。同年9月,丁玲主编的左联机关刊物《北斗》创刊前夕,鲁迅特地选了德国著名木刻家珂勒惠支一幅题为《牺牲》的木刻,作为《北斗》创刊号的插图,画面表现的“是一个母亲,悲哀的闭了眼睛,交出她的孩子”(鲁迅《写于深夜里》),以此来再次纪念柔石等被害的青年作家。

1931年12月11日,《十字街头》半月刊创刊,为左联机关刊物之一。鲁迅在指导编辑工作的同时,发表了《知难行难》、《“友邦惊诧”论》等文章,抨击了帝国主义的侵略阴谋和蒋介石的倒行逆施,强调作家的阶级立场和世界观对创作的决定作用,出版后即遭国民党当局查禁。

1933年7月1日,鲁迅与茅盾、郑振铎、叶圣陶、郁达夫等一起创办的《文学》月刊创刊。1934年9月16日,鲁迅主编的《译文》杂志创刊。同年9月20日,陈望道主编的《太白》杂志创刊,鲁迅担任编委。1936年1月19日,鲁迅与周文、聂绀弩等编辑的《海燕》月刊创刊,仅出两期就以“‘共’字罪被禁”,这是鲁迅主编的最后一份杂志。

鲁迅通过创办报刊来拓展文艺园地,夯实战斗阵地,召唤青年参与进来,经风雨,见世面。就像一个老战士带领一批新战士那样,鲁迅自己走在最前面,冲锋陷阵,所向披靡;同时又非常亲切、具体和周到地照顾和教育着新战士,激励他们“将自己的真心的话发表出来”,“将中国变成一个有声的中国”。

“将血一滴一滴地滴过去”

1926年,鲁迅在谈及他的人生时说:“我先前何尝不出于自愿,在生活的路上,将血一滴一滴地滴过去,以饲别人,虽自觉渐渐瘦弱,也以为快活。”1932年,鲁迅在谈到编书办刊时说:“我在过去的近十年中,费去的力气实在也并不少,即使校对别人的译著,也真是一个字一个字地看下去,决不肯随便放过,敷衍作者和读者的,并且毫不怀着有所利用的意思”,每天八小时工作以外的时间,都用在“译作和校对上的”,“常常整天没有休息” ,就“好像一头牛,吃的是草,挤出来的是奶、血”。

鲁迅著书译书、编辑报刊,与许多书店打过交道,鉴于有的书店“话不算数,寄信不回答,愈来愈甚” ,鲁迅就自费出版书籍。他自费出版书籍,或图或文,无不精美绝伦,在为《毁灭》(A.法捷耶夫作)、《铁流》(A.绥拉菲摩维支作)、《士敏土之图》(革拉特珂夫作)写的《三闲书屋印行文艺书籍》中说:敝书屋因为对于现在出版界的堕落和滑头,有些不满足,所以仗了三个有闲,一千资本,来认真绍介诚实的译作,有益的画本,货真价实,童叟无欺。宁可折本关门,决不偷工减料。买主拿出钱来,拿了书去,没有意外的奖品,没有特别的花头,然而也不至于归根结蒂的上当。编辑并无名人挂名,校印却请老手动手。因为敝书屋是讲实在,不讲耍玩意儿的。

“三个有闲”,原是创造社个别作家给鲁迅罗织的“罪名”,说他“有闲,有闲,有闲”。鲁迅一笑了之。“宁可折本关门,决不偷工减料”,这就是鲁迅对出书作出的最庄严的承诺!

1935年6月18日,瞿秋白在福建长汀英勇就义。鲁迅闻讯后心情异常愤激也异常冷静,为了纪念这位异乎寻常的“知己”,对“罪大恶极”的“杀人者”予以“示威”和“抗议”,鲁迅与茅盾、郑振铎等相商,决定先编印瞿秋白的译文集。书名《海上述林》,是鲁迅拟定的,取述而不作之意,显得很“雅”。《海上述林》编定后,鲁迅亲自去开明书店的美成印刷厂发稿付排,洽商校对办法,像怀中揣着一团火似的,到处奔波,扶病为烈士收集整理文稿,募集出版经费,仅向现代书店赎回瞿秋白遗稿便付出了二百元。《海上述林》从编辑、校对、设计封面、装帧、题签、拟定广告及购买纸张、印刷、装订等项工作,鲁迅无不精心谋划经办,务必使书更臻于完美。开明书店的美成印刷厂备好《海上述林》纸型后,鲁迅亲自将纸型送到内山书店,托内山完造寄往东京印刷。1936年8月,《海上述林》(上卷)样本印成。鲁迅看后在致茅盾的信中很满意地说:“那第一本的装订样子已送来,重磅纸;皮脊太‘古典的’一点,平装是天鹅绒面,殊漂亮也。” “倘其生存,见之当亦高兴,而今竞已归土,哀哉。”10月2日,在日本印刷的《海上述林》(上卷)寄到上海,鲁迅即分送诸友好及相关者,并托冯雪峰转送毛泽东、周恩来各一本。

《海上述林》印装非常考究,分平装和精装两个版本,全部用重磅道林纸精印,并配有插图。精装本书脊,用麻布做封面,字是金色,形式典雅;平装本用天鹅绒做封面,同样用金字。由于受国民党白色恐怖影响,这本书没有署译者姓名,只有书脊和封面上印了鲁迅亲笔写的“STR”(即史铁儿,瞿秋白的笔名)三个金字,书名亦由鲁迅亲笔题签。出版社署“诸夏怀霜社”,这也是鲁迅拟定的。“诸夏”即中国,“霜”为秋白的原名,“诸夏怀霜”意为中国人民永远怀念瞿秋白。为了扩大《海上述林》的影响,鲁迅于1936年10月9日亲拟广告一则,题为《绍介〈海上述林〉上卷》,全文如下:

本卷所收,都是文艺论文,作者既系大家,译者又是名手,信而且达,并世无两。其中《写实主义文学论》与《高尔基论文选集》两种,尤为煌煌巨制。此外论说,亦无一不佳,足以益人,足以传世。……。好书易尽,欲购从速……

仅仅过了十天,1936年10月19日清晨,鲁迅就与世长逝了。为选编和印制《海上述林》,鲁迅耗尽了生命中的最后一滴血。