发动机冷却系统前端进气数值仿真与试验研究

黄轶

(1.同济大学汽车学院,上海200092;2.上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司前期工程部,上海 201804)

发动机冷却系统前端进气数值仿真与试验研究

黄轶1,2

(1.同济大学汽车学院,上海200092;2.上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司前期工程部,上海 201804)

采用三维数值仿真的方法,研究不同车速情况下导风罩和导流板对前端进气的影响,并与前端进气整车试验结果进行对比,对仿真计算的准确性进行验证;基于仿真模型,分析导流板上开口和加长导流板改进方案对前端进气的影响。研究结果表明:前端进气量的仿真计算结果与整车试验结果吻合良好;前端进气量随车速的增加而增加;在各车速情况下,导风罩对前端进气量的影响大于导流板;在导流板上开口可以增加经过前端冷却模块的空气流量,而加长导流板在50km/h车速下前端进气量有所减小。本文对前端进气的研究,为提高发动机冷却系统空气侧性能积累了经验,对整车前期冷却系统的开发有重要的指导意义。

前端进气;导风罩;导流板;仿真;试验

汽车工业的迅猛发展,使得对车辆动力性、经济性和可靠性的要求越来越高。作为汽车动力源的发动机,其性能的优劣将直接影响汽车的可靠性、安全性等关键性能指标。然而对于功率不断提高的现代发动机,在运行过程中其散热量也随之上升。有数据显示,发动机散发的热量30%是由发动机冷却系统带走的[1],这就对发动机冷却系统带来了更大的挑战。发动机冷却系统的散热性能受很多因素影响,很难做出精确的计算[2]。根据经典换热理论,一般可以将经过发动机舱前端结构进入冷却模块的冷却空气的流量即前端进气量作为评价发动机冷却系统性能的主要因素[3]。前端进气量主要受到前保险杠、导风罩和导流板等发动机舱前端零部件的影响,因此,对于内外饰零件更改的小改款车型,不同内外饰零件对前端进气量影响的分析是前期开发中的重要步骤之一。本文以某乘用车为研究对象,结合三维CFD计算和整车前端进气量试验测量的手段,研究不同车速下导风罩和底部导流板2个内外饰零件对前端进气的影响,为发动机冷却系统前端设计积累经验。

1 前端进气研究对象简介

1)冷却模块冷却模块是用于冷却发动机的各冷却零件的组合,一般来说主要包括散热器、冷却风扇和中冷器等。因为其通常布置在发动机舱前端,故常称之为前端冷却模块。

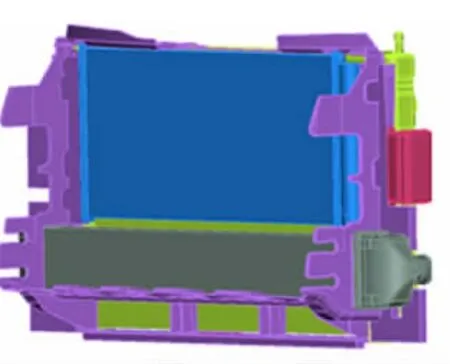

2)导风罩导风罩是安装在冷却模块上的板状罩盖,主要的作用是引导前端进气并使大部分空气经过冷却模块。特别在怠速等低速工况下,可以有效防止发动机舱气流回流到散热器。图1为导风罩安装在冷却模块上的示意图。

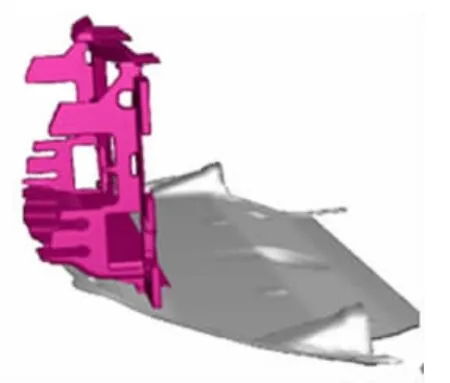

3)导流板在保险杠下方常安装向下倾斜的连接板,用来增加气流速度,这样的连接板称为底部导流板。图2为底部导流板示意图。

图1 导风罩示意图

图2 底部导流板示意图

2 数值仿真研究

2.1 基本理论

本文中前端冷却模块的气流模拟选用Fluent求解器,Fluent包含所有的求解方程,可以直接得到计算结果,也可以进行后处理。选用K-ε不可压湍流模型进行稳态计算,差分格式为二阶迎风格式,隐式解法,残差曲线判定精度为1.0e-6。在求解初始化时,将3个方向的初始速度设为0。地面固定不动(模拟风洞试验)。

2.2 建立几何模型

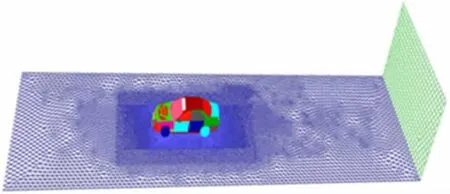

将在CATIA中建立的整车三维数学模型导入ANSA中进行几何处理,建立的计算域如图3所示。将在ANSA中生成的面网格导入TGrid生成体网格,最后将生成的体网格读入Fluent中求解计算,总网格数12000000,节点数1942813。

图3 计算域与网格划分

2.3 边界条件的设定

1)计算域进口速度进口边界,车速大小决定来流速度大小。

2)计算域出口压力出口边界。

3)风扇模型选用Fluent自带风扇模型,通过风扇试验数据拟合二次曲线,得出多项式系数。

4)换热器模型多孔介质,域内阻力系数由相关换热器的试验数据整理得出。

5)流动介质空气温度为25℃,空气密度为1.205 kg/m3。车体、风扇、换热器为流体区域。

2.4 仿真结果分析

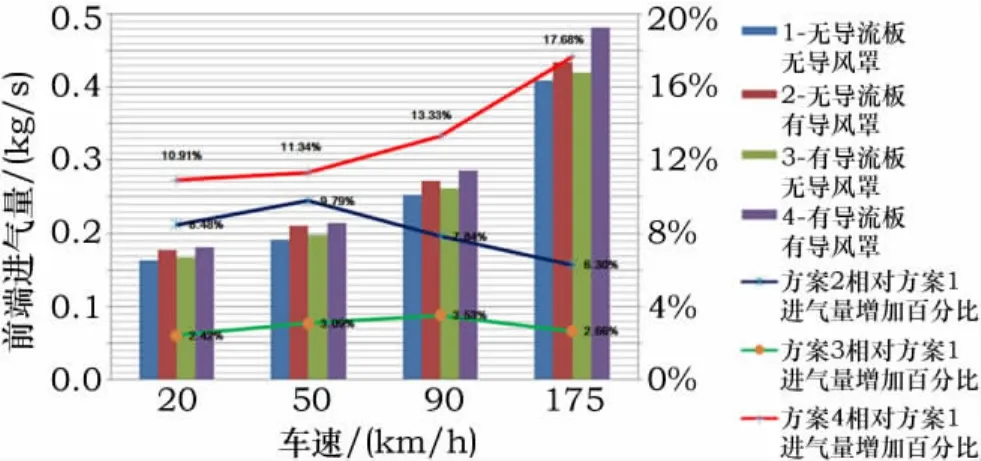

为了清晰比较导风罩和底部导流板2个零件对前端进气的影响,将无导风罩和底部导流板的组合定义为方案1,其余组合方案及其仿真计算结果如图4所示。

图4 不同组合方案下前端进气量仿真结果

由图4可以看到,随着车速由20 km/h增加到175 km/h,4个组合方案下的前端进气量都有相应增加,说明前端进气量随车速的增加而增加。其次,在不同车速下,4个组合方案的前端进气量大小为:方案4>方案2>方案3>方案1。同时,如果比较各组合方案相比方案1进气量增加百分比,也可以得到相同的规律。

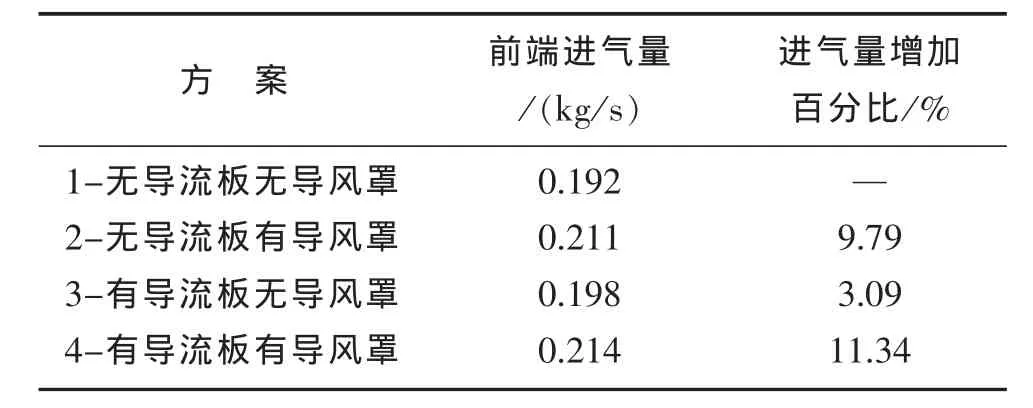

为了进一步比较4个组合方案对前端进气量的影响,以50km/h车速的计算结果为例做具体分析。表1为50 km/h车速不同组合方案下的前端进气量计算结果。由表1可以发现,增加导风罩或导流板都可以增加前端进气量。比较方案2与方案1的仿真计算结果可以发现,增加导风罩后,前端进气量增加百分比为9.79%,这主要是因为导风罩在冷却模块周围形成导流通道,防止冷却空气回流,进而增加进气量。比较方案3与方案1的仿真计算结果,可以发现增加导流板后,前端进气量增加百分比为3.09%,这主要是由于安装导流板后可以有效组织气流,对空气的流动起导向作用,进而增加进气量。比较不同组合方案下进气量增加的百分比可以看出,安装导风罩对前端进气量的影响大于安装导流板,而安装导流板和导风罩后前端进气量最大。

表1 导风罩和底部导流板各组合方案计算结果

3 前端进气试验研究

目前在国内外各大汽车公司的前端冷却模块开发中,叶轮式风速计得到了广泛的应用[4]。该风速计利用叶轮转速与来流风速构成函数关系,通过测量叶轮的转速,可以确定来流风速的大小。相对于其他形式(如热线式、多孔管式和激光多普勒式等)的风速计,叶轮式风速计在量程范围、安装体积、精度和方向敏感性等方面都有一定的优势[5]。因此,本文采用东京计装株式会社提供的RF-1000叶轮式风速计,在同济大学上海地面交通工具风洞中心进行前端进气整车试验,就导风罩和导流板2个零件对前端进气的影响进行研究。

3.1 试验设备安装

在测量前端冷却模块的进气风速时,常常将叶轮式风速计的多个叶轮组合成一个阵列来进行测量,随后对每个叶轮传感器的测量结果进行平均,来得到经过冷却模块的平均风速。叶轮传感器的安装如图5所示。

图5 叶轮传感器安装示意图

3.2 试验与仿真结果对比

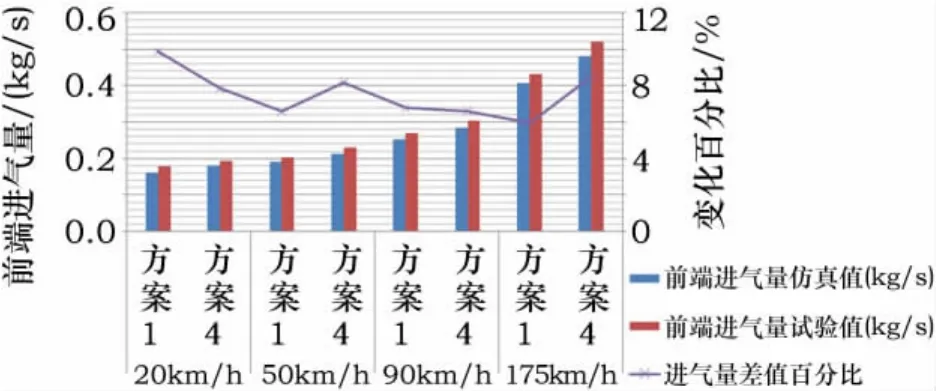

在风洞试验室测量了方案1和方案4在各车速下的前端进气量,并与CFD计算结果进行对比,结果如图6所示。

图6 前端进气试验与仿真计算结果对比

从图6中可以看出,在各车速工况下,试验结果与仿真计算结果的一致性较好,两者进气量差值百分比最大为9.88%;最大差值出现在20 km/h低速工况下,这可能是低速情况下前端进气受冷却风扇影响较大的缘故。其次,当车速从20 km/h增加到175km/h,前端进气量相应增大,与仿真计算结果也是吻合的。由此可以表明上述整车三维仿真模型设定合理,可以基于该仿真模型对前端进气开展进一步研究。

4 导流板改进方案对前端进气的影响

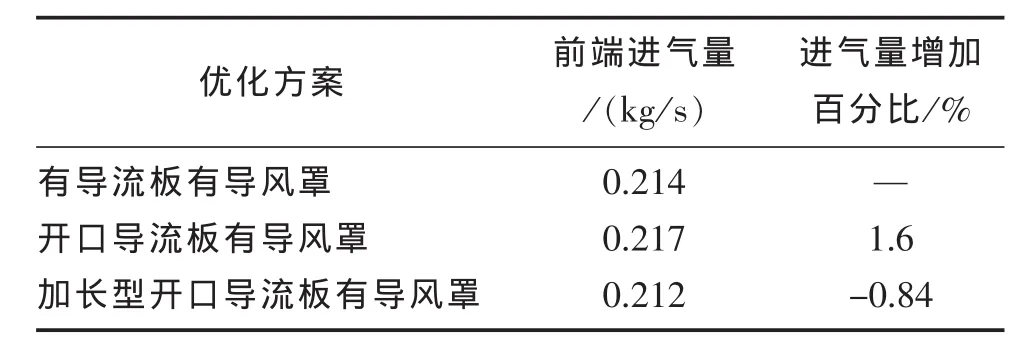

考虑到导流板对前端进气量的影响相对较小,在上文研究基础上,分析导流板开口及增加导流板长度2个改进方案对前端进气量的影响。2个方案的示意图如图7、图8所示。选取50km/h车速工况进行研究,2种方案下前端进气量的仿真计算结果见表2。

图7 底部导流板开口示意图

图8 加长型底部导流板示意图

表2 导流板优化方案仿真计算结果

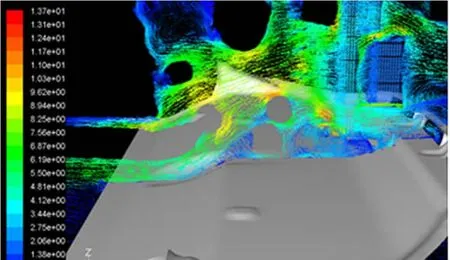

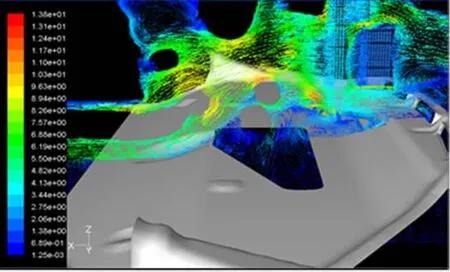

由表2可以看到,在底部导流板上开口后,前端进气量有了一定的增加。图9和图10是底部导流板上开口前后在汽车对称截面上的流场分布图。可以发现,导流板上开口方案使得部分底部气流从开口处流至舱内,提高了发动机舱内经过冷却模块的风量,并且舱内的流速也稍有增加。

图9 导流板开口前流场分布图

图10 导流板开口后流场分布图

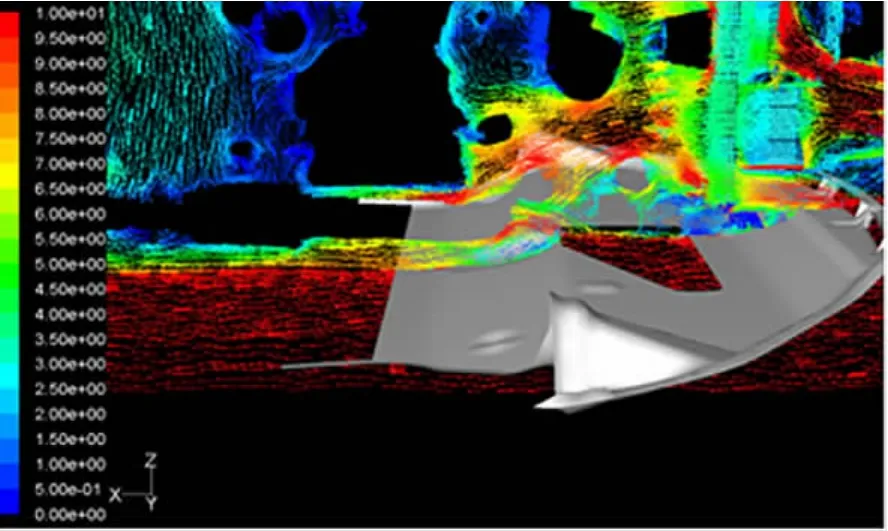

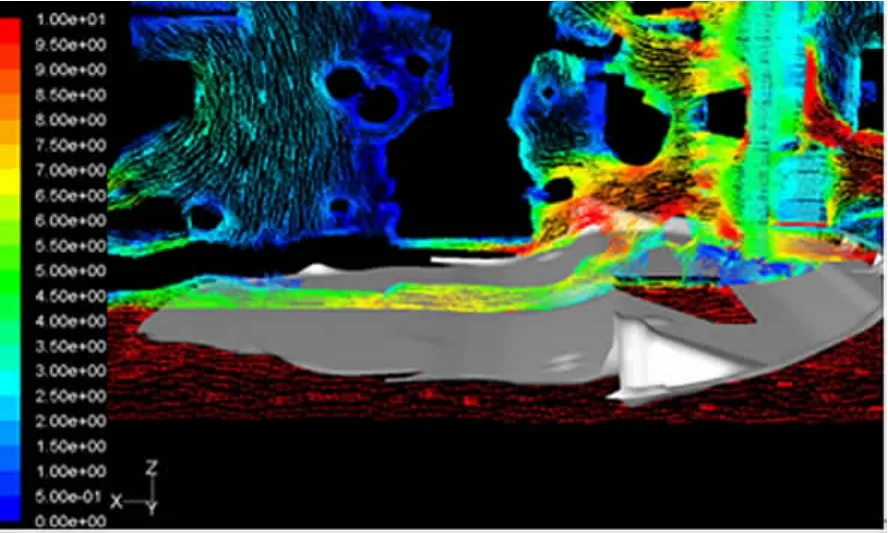

在导流板开口方案基础上,增加了该底部导流板长度后,流经冷却模块的进气量有0.84%的下降。图11和图12是底部导流板加长前后在对称截面上的流场分布图。可以看到,在底部导流板为正常长度时,舱内空气可以顺利地从发动机后面向底部流动;而加长导流板后,由于导流板长度的增加,对后舱气流起到了阻碍,舱内空气不能顺利从后舱底流出,造成舱内静压略升。所以在其他条件相同的情况下,底部导流板能起到导流作用,但并不是导流板长度越长越好,底部导流板过长反而会对气流起阻碍作用,形成滞止区,并不能更为有效地组织气流,从而导致前端进气量相对减少。因此,通过导流板2个改进方案对前端进气量的影响分析可以得到:在底部导流板上开孔可以一定程度上增加经过冷却模块的空气流量,而通过加长底部导流板并不能使前端进气量有所增加,反而使其相对有所减小。然而,如果考虑到加长型的底部导流板能有利于降低汽车的气动阻力、防止路面上的积水和沙石硬物进入发动机舱损坏舱内零部件的作用[6],可以在满足发动机冷却性能要求的基础上考虑采用加长型的底部导流板。

图11 导流板加长前流场分布图

图12 导流板加长后流场分布图

5 结论

本文结合三维CFD仿真与整车试验,研究了导风罩、导流板2个零部件对前端进气的影响,并分析了导流板上开口和加长导流板2个改进方案对前端进气的影响,得到的主要结论如下。

1)安装导风罩和底部导流板都能增加前端进气量,其中导风罩对前端进气的影响大于导流板。

2)在不同车速的情况下,前端进气量随车速的增加而增加。

3)仿真计算结果与试验结果一致性较好,相对误差小于10%。

4)底部导流板上开口可以增加前端进气量,而加长底部导流板对发动机舱内气流没有实质性改善,反而使前端冷却模块进气量在开口导流板方案基础上减少0.84%。

[1]陶文铨.数值传热学[M].第2版.西安:西安交通大学出版社,2004.

[2]张靖周.高等传热学[M].北京:科学出版社,2009.

[3]马虎根,李美玲.汽车发动机冷却系统计算机辅助设计.汽车工程,2000,22(3):207-209.

[4]SAE International.J2082,Cooling Flow Measurement Techniques[S].1992.

[5]小熊卓,高田英嗣,林幸博.ラジエ一タ冷却風量测定法-プロペラ式風速计を用いた测定方法の開発[C]//自动车技術会.自动车技術会学術講演会前刷集,1995.

[6]刘胜军.汽车发动机舱散热特性数值分析与优化[D].长沙:湖南大学,2012.

(编辑 杨景)

Simulation and Experimental Study on Front End Air Flow

HUANG Yi1,2

(1.School of Automobile Studies,Tongji University;2.Advanced Engineering Dept,SAIC Motor PassengerVehicle Co.,Ltd.,Shanghai 201804,China)

CFD simulation and CWT experiment are used to study the impact of the wind scooper and guide plate on the front end airflow under different driving conditions.The data was compared with theVehicle test results toVerify the accuracy of simulations.The guide plate with opening hole and the lengthened guide plate are analyzed to see the impact on the front end air flow.It showed that the simulation results are in good coincidence with the wind tunnel experiment results;The front end air flow increased with theVehicle speed;The wind scooper has larger impact on the front end airflow comparing with the guide plate's in differentVehicle speed;Hole on the guide plate will improve the air flow;Longer guide plate reduces air flow at 50kph driving speed.This study on the front end air flow provides experience of improving the engine cooling air side performance at the early stage of the development.

front end air flow;wind scooper;guide plate;CFD simulation;experiment

U464.138

A

1003-8639(2016)11-0041-04

2016-07-06