语文教材研究新进展

彭晓+胡根林

【评议样本】

1.温立三.新中国成立以来中小学语文教材论争及思考[J]. 中国教育科学.2015(3)

2.王欣.人教版高中语文教科书选文价值的比较研究[D]. 青海师范大学.2015

3.彭艳.上海二期课改初中语文教科书价值取向研究[D]. 华东师范大学.2015

4.曲慧敏.上海高中语文教科书价值取向研究[D].华东师范大学.2015

5.刘燕飞.北师大版高中语文教材选文系统和助读系统研究[D]. 山东师范大学.2015

6.廖韵乔.初中语文教科书阅读策略性知识内容分析 ——以人教版新课标语文教科书为例[D]. 四川师范大学.2015

7.张学鹏.语文教科书编排体系案例研究——以香港《新亚洲中学中国语文》为例[J].课程教学研究.2015(12)

8.谢淑芳.初中语文教材文言文选编研究[D].杭州师范大学.2015

9.薛菲.现行中学语文教材中先秦四大思想流派选文研究——以人教版为例[D].湖南师范大学.2015

10.张正.初中语文教材古文选篇及注释的比较研究[D].合肥师范学院.2015

11.张驰.沪教版初中语文教科书诗词曲注释研究[D].华东师范大学.2015

12.余亚平.人教版髙中语文教材古诗词注释研究[D].闽南师范大学.2015

13.孟莹.人教版初中语文教材中外国作品选编研究[D].哈尔滨师范大学.2015

14.冯佳婧.人教版高中语文教材外国作品选编研究[D].哈尔滨师范大学.2015

15.陈文洁.中澳高中母语教材比较研究[D].南京师范大学.2015

16.周雪桦.中新初中语文教材的比较研究[D].上海师范大学.2015

17.杨振华.中美初中语文教材选文价值取向的对比研究[D].聊城大学.2015

胡根林先生在《语文教材可以这样来研究》一文中写道:“一本薄薄的语文教科书,其实是非常沉重的,它是整个国家民族精神的象征,它是人类优秀文化的传承,它用母语丰富滋养着人的心灵,培育着每一个有个性的生命。”①这是基于充分了解尊重语文教材的宏观价值而作出的高屋建瓴式评价。温立三先生亦认为:“语文教材可谓承上启下,它上承党的方针政策和国家的文化意志,还有课程专家的思想,教学大纲或课程标准的内容,下启课堂教学、考试评价和师资培养。在‘上与‘下之间,语文教材充当了桥梁作用。”②从实际运用层面解读其意义。

人们已经注意到:从世纪之交至今十几年来,由于新一轮基础教育语文课程改革的启动,全社会对中小学语文教育空前关注,对中小学语文教材的讨论,几乎是井喷似的爆发。③本文就2015年语文教材的研究状况作一扫描和评析。

一、关于语文教材总体价值取向的研究

编著者在编写语文教科书的过程中,肯定会渗透国家的传统文化、社会主流的价值观念及道德规范等,通过选文中的人物与事件来潜移默化地影响学生价值观。④因此王欣通过新课程改革前后两套人教版高中语文教科书选文外在价值取向和内在取向两个方面的对比研究,分析两套高中语文教科书选文价值取向的异同及变化趋势,进而思考并分析产生此种变化的内在原因。

语文教材的外在价值取向,王欣从选文和作者两个方面进行分析,其统计分析法研究结论表明:文学类文本中诗歌与散文的比例占总数的前两名;实用类文本中记叙文与议论文的比例分别占总数比例的前两名,从侧面体现了语文是人文性与工具性统一的学科。其中古文占相当大的比例,体现语文学科对传承经典起着重要作用;而且两套语文教科书中选文作者的职业绝大多数是作家,可见编者在进行文章的筛选时充分理解了著名作家作品的经典性与学术性。当然,他也注意到了教科书中选文的男女作者性别比例明显不平衡的客观现象。

语文教材的内在价值取向,王欣从个人、家庭、社会、国家、民族、世界、自然、其他八个维度进行分析。其统计数据表明两套语文教科书在八个维度价值取向个人方面与国家方面价值取向细类目的内容所占比例均居于前两名,体现了“使学生通过优秀文化的浸染,塑造热爱祖国和中华文明、献身人类进步事业的精神品格,形成健康美好的情感和奋发向上的人生态度”的课程基本理念。

同样关注了课程改革之后教材价值取向的还有彭艳。她依托上海二期课改初中语文教科书的单元主题,将语文教科书的价值取向文化分析项目表分为为知识、道德、政治、自然、文化五大一级类目进行数据统计,将统计数据用柱状图直观展现⑤:

由此可见“对人文的关怀、对生命的关注、追求现世的美好、联系与反思社会生活成为上海二期课改初中语文教科书的主要主题”,而其中的道德价值取向和文化取向是主导取向。

曲慧敏研究上海市高中语文教材的价值取向时,同样将语文教科书的选文主题分为知识、道德、政治、自然、文化五大主题类目,并于主题类目下设亚类⑥。有别于彭艳将一级类目与二级类目分别研究的方法,曲慧敏对主类目和亚类目同时进行研究。在“道德”、“政治”和“知识”类目研究上,两人得出的结论相似:上海市二期课改初、高中语文教材均能体现以人为本的价值取向;道德主题取向突出;政治意识形态弱化;且都重视知识主题传递。而就“文化”、“自然”主题的研究结果,两篇著述里均提出了批评意见:自然主题略少;对文化的重视程度不够,具体体现为多元文化意识薄弱、海派文化缺失及对少数民族文化的忽略。教材编写应促使高中学生“理解不同国家的文化与思维”的价值取向上,以上三位研究者的看法比较一致。

二、关于语文教材编排体系的研究

语文教材编排体系是指构成语文教科书的各个部分之间的排列方式和联系。目前,我国的中学语文教材主要采用单元编排模式。刘燕飞对单元编排模式给予了高度的肯定:“这种模式不仅是对以往语文教材编制模式的继承,更有属于自己的创新点,它建立了由知识系统、生活主题系统和技能训练系统为统率,选文系统、助读系统为辅助的‘综合型教材体系框架,打破了先前的语文教材单一的选文系统的框架,更新了新观念。”⑦

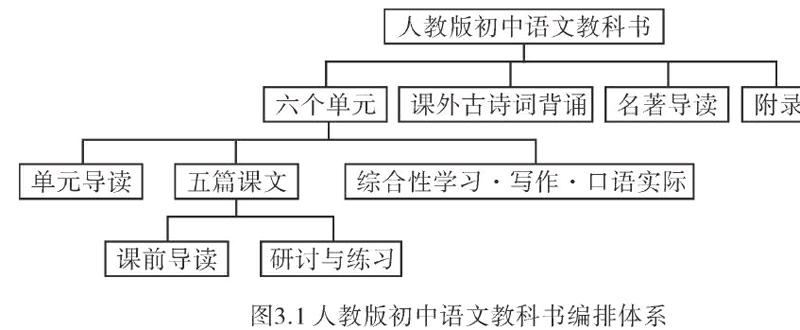

廖韵乔用图表的方式对人教版初中语文教科书“以单元编写”⑧的编排体系做了直观具体的说明:

他肯定这种编排体系顺应了“知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观”三个维度,体现出综合性、层次性、简约性等特点,内容丰富多彩,既训练了学生的阅读、写作、交际能力,又给予学生审美体验。

张学鹏则对此持不同意见:以单元组织课程内容,用单元来编排教科书已成为绝大部分教科书的编写方式,然而“单元组织的依据应该是什么”却成为语文教科书编制的老、大、难问题⑨。他援引何文胜的观点认为:“这种不追求能力训练点的分解及其序列的编排,难以与学生认知水平、认知规律相一致,难以平衡知识结构和学习者兴趣,还有主题组元的随意性,单元间没有合理的逻辑序列等问题,实际上不利于构建一套科学的语文教科书编排体系。”他认为只围绕着如何组织和编选单元或内容的概念不够,“编排体系”可以定义为一个更加广义的概念,它既包括针对内容或者单元组织的“编选体系”,还包括教科书作为学习工具之如何使用的方法论的“指导体系”,两个体系共同辅助于课程学习,共同通过丰富多样的形式、科学的方法完成对内容的组织和呈现,以达到益教益学的目的。

三、关于语文教材古代文学选文的研究

我国语文教科书长期以来以“文选型”为主,选文作为教材的核心内容,对语文教育影响深远。胡根林先生评论说:“选文之重,重于泰山。”⑩古代文学选文因其在传承经典、弘扬民族优秀文化等方面具有不可替代的作用,向来是专家学者研究讨论的重点对象,批评及争议的声音在所难免。

对于古代文学选文的编排方式,周志红发现,人教版中学语文教材文言文选文主要有按单元集中编排和分散编排两种方式。具体来看,七年级是按单元分散编排,八九年级直到高中阶段都是按单元集中编排,虽然编排方式有一定的规律可循,但是这些篇目在各学年之间的分布状态没有固定的趋势,文言文选录篇目多少带有一定的随意性,“到了高中更是无规律可循,随意性较大。”王玉洁批评文白混编的单元形式模糊了古文和现代文的界线,“如此一来,古文学习就被零碎化了,学生得不到系统的古文学习,更无从谈国学教育。”谢淑芳比较了人教版和苏教版相同选文的位置,也认为两版教材在文言文的编排上“随意性很大,呈现无规律状态。”

石惠则认为按单元集中编排和分散编排两种方式各有利弊,“采用混编的方式可以减少学生的背诵任务,有利于学生的记忆;集中编排可以产生一定的互文的效果,可以让学生将几篇文言文知识联系起来,营造学生接受文言文的时间背景与氛围。”石惠对人教版教材采用的由(低年级)文白混合编排过渡到(高年级)文言集中编排的梯度编排方式持认可态度。

针对中学语文教材中文言文的选篇,研究者们也发出了批评的声音。周志红从主题、时间跨度、涉及面、体裁、作家作品等角度进行研究分析,肯定了人教版中学语文教材呈现出的文言文选文的多元化特质,但亦指出就体裁方面而言,仍然是以散文为主,在古代文学作品多个体裁中选录较不均衡。就作家而言,113 篇文言文中只涉及到了30多个作家。因此“这种多元性还是很有限的。”谢淑芳也认为人教版在对选文体裁编制时,应注意教材选文体裁的多样化,避免因一种体裁集中而导致其它体裁选文的减少。

在作家作品方面,谢淑芳注意到人教版和苏教版两版教材对元明清时期出现的文学作品的选编均较少。刘艳霞也发现(台湾)翰林版高中国文教材不仅关注先秦两汉文学、唐诗宋词,难得的是它把目光触及到人教版教材涉及较少的元明清文学,尤其是这时期的散文和元曲。石惠建议教材的编选应该遵循“由近及远”的原则,多选择一些明清的小说节选或元杂剧,在经文白混合的篇目过度后,再学习文言文。同样支持元明清文学的还有刘艳霞:人教版和翰林版高中语文教材中小说和戏剧选文较少。这类优秀的经典作品,“正确的态度不是抛弃不选,而是要找到科学的方法适当地选取,这样才能更加全面地传达教材的精髓。”

薛菲则更关注先秦四大思想流派的选文:“(儒道法墨)作为我国历史上影响巨大,意义深远的四大思想流派,在不同时期对中国政治、文化、社会产生过不同程度的影响。”然而语文教材选文系统中,对于先秦四大思想流派作品的撷取有失偏颇。具体体现为“‘尊儒排墨尚有遗留,道家《老子》 地位缺失。”她援引杨向奎和英国学者李约瑟的意见:“墨子所创立的墨家学派是和儒学并称的显学”;“中国如果没有道家,就像大树没有根一样。”同时指出,不仅先秦四大思想流派在语文教材中的分布和数量有所失衡,在编选内容上也有值得商榷之处。提出了尖锐的批评意见:“妥善选文,不偏不废是语文教材肩负的一大重任。”王玉洁的观点和薛菲基本一致:在初中语文教材中的国学内容选文上,应该具有开放的多元价值追求,道家、法家、纵横家、佛家以及墨家学派等,都有很多优秀卓越的作品,其中的一些经典作品在教材的选文内容中均是可以涉猎的。石惠却认为,先秦时期诸子百家都具有一定的哲学思想,思想性较强,这对初中生来讲还是一个挑战。

在教材中古代文学作品的编写上,刘艳霞认为选文应体现文学史的发展脉络,并且希望完整呈现不同体裁文学发展大观。熊杰却认为不必过分追求文学发展轨迹。

四、关于古代文学作品注释的研究

语文教材古文价值的体现,不仅仅依靠经典篇目的选择,也需要依靠古文的注释。因此张正认为,在古文日益受到重视的今天,注释如何选择的研究就显得尤为必要。张正将人教版、苏教版、北师大版、语文版等初中语文教材的古文注释进行比较与评价,发现四套教材均对“通”“同”二字处理不当,同时对古文注释出现了注释含糊不清、注释错误、注释混乱、未注释等问题。张正建议,对于古文的注释,各套教材需要建立起自身的注释体系以帮助使用者理解文本,注释的过程中“还需强调传统文化的传承”,这样可以“体现注释的人文性、工具性与教育性。”他认为教材中古文的注释可以遵从两注、两不注的准则:影响到使用者理解的必须注;特殊含义、特殊用法、特殊句式必须注;基础词义中古今通用的字词不注;前文有过注解的不注;并要求注释译文需简洁且有美感、难句先译字、后译句。

张驰在使用沪教版初中语文教科书教学的过程中,发现诗词曲的注释对学生理解这些作品有着非常明显的导向作用。因而他试图通过对沪教版初中语文全八册教科书中的诗词曲注释的研究来“窥探出其可能存在的弊病,从而采取有效的纠改措施。”他发现注释中存在诗歌创作历史背景及版本信息的疏漏;词句表层含义和学生认知基础的忽视;注释形式编排缺乏规范和统一;注释语言简明不当等问题,并依据现行《上海市中小学语文课程标准》(试行稿)提出了“准确”、“恰当”、“规范”三条注释的原则。同时张驰还关注了注释与语文教学两者之间的关系,结合具体案例对注释如何应用与“学生的学”和“教师的教”提出了颇富有指导价值的建议。

同样从教师和学生的使用角度对古诗词注释进行研究的还有余亚平。问卷调查的结果表明,高中教师对古诗词注释的满意度比较高,而学生的满意度相对较低。余亚平认为这与人教版高中语文必修教材中古诗词注释在作者、创作背景、题目、正文四个方面均存在问题有关,导致问题的原因关键在于编写者忽略了对高中学生心理特点的分析。因此余亚平提出“加强审美性注释”的意见,他指出阅读文学作品与阅读一般的政论、说理文章的一个重要区别,就是它不仅涉及语意的理解,还包括艺术赏析。艺术赏析包括多个方面,如篇章结构,诗法,用韵、用律的技巧,意境,等等。然而目前现行人教版高中《语文》(必修)教科书古诗词注释中忽视艺术赏析方面的注释。这是亟待研究解决的问题。

五、关于语文教材外国文学选文的研究

语文教材中外国文学选文带着浓郁、鲜活的异域特色,可以了解其他国家、其他民族的思想、文化、观念、历史等等,体现新课标“理解和尊重多样文化”的要求。孟莹对人教版、苏教版初中语文教材所选之外国作品的研究发现,外国文学选文的数量有所增加,作者均是各个领域的佼佼者,体裁、题材、风格丰富多样,富有文化内涵。但是从培养学生基本素养的角度看,人教版教材在外国作品的选编上系统性、整体性不强,割裂了世界文学发展史,且对古代西方文学重视程度不够;科普类作品过多,挤占了经典作品入选的比例,混淆了语文学科与其他学科的功能,文学性不强;对西方人文精神突出不够。孟莹希望能增加外国经典作品的比例,加大外国作品选文的多元化程度,并建议入选的外国作品独立编排。

冯佳婧对人教版、苏教版、语文版三个版本高中语文教材的外国文学选文进行了比较分析,在充分肯定现行语文教材优势的同时,也指出其不足。具体表现为:意识形态方面体现近代以及近代之前文学精神的作品居多,而体现现当代文学精神的作品居少;价值观念方面,体现文明、自然、科学态度的作品居多,体现友谊、亲情、爱情等贴近人生的作品居少;艺术特色方面,现代派选文近无,局限于现实主义作品。因此她希望高中语文教材中能够增加体现现当代文学精神和贴近人生的外国作品,合理选入现代派外国作品。

六、中台、中港、中外母语教材的比较研究

基于全球化视野和对多元文化的需要,对港澳台国文教材及外国母语教材与中国中学语文教材的比较研究也呈现出百花齐放的态势。学者们主要从教材编排、价值取向、选文等方面来进行比较研究。

陈文洁将苏教版高中语文教材和澳大利亚新南威尔士州高中英语母语教材进行比较,两版教材虽然同为“文选型、专题化”的编排体例,但差异较大:苏教版高中语文教材的必修课本由“模块-专题-板块”组成。每个模块下有四个专题,每个专题有二至三个板块,每个板块由相关选文及其他相关学习材料组成。新南威尔士州的高中英语教材由由主题出发,包括“导言、文本、探究问题、习题”四方面,并主要围绕着“语言、文学、语法”三条相关的“链”来编写。

陈文洁分析了两个版本编写方式的利弊:苏教版的编排方式更有利于学生对选文人文精神的领悟;南新版的编排方式更利于学生对文体的深入理解和对文学常识的系统化记忆。苏教版的专题性编排更加紧凑、系统性更强;南新版的编写更加具有灵活性和个性,更像我国高中的校本教材。

周雪桦将中国沪教版初中语文教材与新加坡名创版《中学高级华文》教材进行比较,认为同为合编(综合)型教材,沪教版初中语文教材各个系统之间、各个单元之间相互内在关联较差,整体性和综合性也相对薄弱。名创版语文教材的编排线索是语文与能力训练的联系,每个单元的编排按照语言交际能力、人文素养和通用能力的分项分级目标顺序逐层递进,学习重点依照目标的层级螺旋式上升,符合学生的学习心理发展顺序。

杨振华将马浩岚编译的《美国语文—美国著名中学课文精选》与人教版初中语文教材选文的价值取向从“道德”和“政治”两个类目上进行了比较研究。认为中美两版教材同样关注生命价值,仁爱亲孝,注重个人特质的培养,追求性格和自我的完善;同样追求自由平等,批判不平等社会和制度。但在“道德”类目中,美国教材体现了美国人的宗教信仰和多元文化价值,人教版则更多体现了中国文化传统对生态文明的关注;在“政治”类目中,爱国主义教育的选文中多美少;人教版更倾向批判、揭露以及弘扬大无畏的革命精神,美国版更宣扬公民的权利和义务,更关注战争题材和个体自由。

对中台、中港、中外母语教材的选文,学者们也给予相当的关注。洪晓雪、刘淑华、刘艳霞、李碧霖将视野聚焦于中台两地语文教材中古代作品选文的比较研究,分别从课程标准、编写体例、文化精神、文化内容等方面对国内中学语文教材提出了具有反思意味的建议。潘鹤、周雪桦、石大阳就中美、中新、中港母语教材中选文进行了比较研究,从课程理念、选文编排、价值取向等多方面反思中学语文教材的成就和不足。

七、其他相关研究

除了上述几个方面的研究之外,目前所见的语文教材的相关研究还有:

对教材中地域文化因素的研究。如夏红星认为,地域文化作为与民族共同文化相对的一种文化类型,对学生主体的文化建构有着重要的作用。

对语文教材中女性形象的研究。如江芳认为教材中优秀女性形象少,对女性自我价值的认定缺乏积极引导;王艳丽比较分析了人教版高中语文教材与台湾翰林版国文教材女性作品,认为教材中女性形象情感具有教育价值。

对语文教材写作相关的研究。如黄滟、裴艺霏、吕文重点研究教材的写作系统;王伟研究练习系统中的随文写作;左园专注于运用写作模块指导教学的策略研究。其中吕文提出“目前初中语文写作教学存在着教师不能准确理解教材中的写作训练序列、学生没有序列意识、读写结合不到位、教科书写作训练部分不够详尽”四大问题比较具有代表性。“现阶段写作系统的编写并不能很好地指导写作教学”是研究者们的共识。

还有对语文教材习作系统的研究。如王超群认为苏教版高中语文必修教材作业系统关注人文性,忽略工具性;姚渝认为人教和苏教两版初中语文教科书作业系统都存在着能力化倾向。

总体而言,学者们的研究触及语文教材的方方面面;研究多采用了文献研究法、统计分析法、文本分析法、比较研究法等方法;对教材细节问题的关注越来越多,对编写理论问题的关注逐步深入,研究视野越来越开阔。语文教材的教材研究仅2015年的研究成果已达百余篇,与往年相比呈现出增长趋势,语文教材教材研究已经成为国内不少高校研究生学位论文的常见选题。

参考文献

①⑩胡根林:《语文教材可以这样来研究》,《中学语文》,2015年第28期。

②③温立三:《新中国成立以来中小学语文教材论争及思考》,中国教育科学,2015年第3期。

④王欣:《人教版高中语文教科书选文价值的比较研究》,青海师范大学,2015年版。

⑤彭艳:《上海二期课改初中语文教科书价值取向研究》,华东师范大学,2015年版。

⑥曲慧敏:《上海高中语文教科书价值取向研究,《华东师范大学》,2015年版。

⑦刘燕飞:《北师大版高中语文教材选文系统和助读系统研究》,山东师范大学,2015年版。

⑧廖韵乔:《初中语文教科书阅读策略性知识内容分析——以人教版新课标语文教科书为例》,四川师范大学,2015年版。

⑨张学鹏:《语文教科书编排体系案例研究——以香港《新亚洲中学中国语文》为例,《课程教学研究》,2015年第12期。

周志红:《人教版中学语文教材文言文的选编状况和特点分析》,《教学与管理》,2015年第21期。

王玉洁:《人教版初中语文教材中国学内容选编研究》,湖南科技大学,2015年版。

谢淑芳:《初中语文教材文言文选编研究》,杭州师范大学,2015年版。

石惠:《人教版初中语文教材文言文选编研究》,海南师范大学,2015年版。

刘艳霞:《高中语文必修教材中的古代文学选文比较》,陕西师范大学,2015年版。

薛菲:《现行中学语文教材中先秦四大思想流派选文研究——以人教版为例》,湖南师范大学,2015年版。

熊杰:《人教版与粤教版高中语文必修教材古代文学作品编选比较研究》,陕西师范大学,2015年版。

张正:《初中语文教材古文选篇及注释的比较研究》,合肥师范学院,2015年版。

张驰:《沪教版初中语文教科书诗词曲注释研究》,华东师范大学,2015年版。

余亚平:《人教版髙中语文教材古诗词注释研究》,闽南师范大学,2015年版。

孟莹:《人教版初中语文教材中外国作品选编研究》,哈尔滨师范大学,2015年版。

冯佳婧:《人教版高中语文教材外国作品选编研究》,哈尔滨师范大学,2015年版。

陈文洁:《中澳高中母语教材比较研究》,南京师范大学,2015年版。

周雪桦:《中新初中语文教材的比较研究》,上海师范大学,2015年版。

洪晓雪:《台湾翰林版高中国文教材中的传统文化分析》,中央民族大学,2015年版。

刘淑华:《大陆、台湾初中语文教材古代作品编写体例比较研究》,江西师范大学,2015年版。

李碧霖:《国学在大陆和台湾高中语文_国文_教材中的体现比较》,福建师范大学,2015年版。

潘鹤:《中美中学语文教材选文内容比较研究》,吉林大学,2015年版。

石大阳:《大陆香港两地初中语文教材选文系统研究》,海南师范大学,2015年版。

夏红星:《试论语文教材中的地域文化因素对于主体文化观构建的作用湖北科技学院学报》,2015年版9期。

江芳:《人教版中学语文教材中的女性形象教育》,重庆师范大学,2015年版。

王艳丽:《中学语文教材中女性情感的教育价值探究》,陕西师范大学,2015年版。

黄滟:《新课标人教版高中语文(必修)教材作文训练系统研究》,广西师范大学,2015年版。

裴艺霏:《课标修订前后人教版初中语文教材写作系统的比较研究》,渤海大学,2015年版。

吕文:《初中语文写作训练序列的建构与实施研究》,扬州大学,2015年版。

王伟:《人教版高中语文教科书练习系统中随文写作研究》,新疆师范大学,2015年版。

左园:《初中新人教版语文教材写作模块的教学探究》,河南师范大学,2015年版。

王超群:《苏教版高中语文教材(必修)作业系统的研究,山东师范大学,2015年版。

姚渝:《人教版、苏教版初中语文教科书作业系统比较研究》,聊城大学,2015年版。

[作者通联:胡晓,上海市进才北校;胡根林,上海市浦东教育发展研究院]