不同无性系、不同规格杉木扦插苗造林效果研究

方贵荣,邱湧斌,徐金良,江 波,吴初平,周天相,沈爱华*

(1. 浙江省开化县林场,浙江 开化 324300;2. 浙江省林业科学研究院,浙江 杭州 310023)

不同无性系、不同规格杉木扦插苗造林效果研究

方贵荣1,邱湧斌1,徐金良1,江 波2,吴初平2,周天相1,沈爱华2*

(1. 浙江省开化县林场,浙江 开化 324300;2. 浙江省林业科学研究院,浙江 杭州 310023)

1992年,在浙江省开化县对开天3、开天57和开天新6三个杉木(Cunninghamia lauceolata)无性系的5个规格扦插苗进行造林试验,研究不同无性系、不同苗木规格对杉木造林的影响。2014年调查结果表明不同无性系及不同苗木规格造林成活率、保存率均在 95%、85%以上,无显著差异;3个无性系间树高、胸径、材积生长量差异极显著,以开天新6号表现最好,23年生时其平均树高15.56 m、胸径15.48 cm、单株材积0.159 8 m3;不同苗木规格间其胸径、材积差异显著,Ⅰ级苗木生长表现最好,23年生时平均树达14.39 m、胸径14.34 cm、单株材积0.130 9 m3。对不同规格杉木苗1、3、5、8年生时各生长性状的比较发现,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级苗造林后随树龄增加,其树高、胸径、材积间的差距也逐步减少,8年生时其树高由原来差异极显著变成差异不显著,胸径、材积由原来极显著变成显著;高径比在无性系及不同规格苗木间差异都不显著,以开天57最大,达到100.64;冠径比在不同无性系间差异显著,开天新6冠径比最小,为14.26,不同规格苗木之间差异不显著。选育的开天新6无性系在生长性状与形质指标上均表现良好,适宜在开化县类似杉木产区中等立地推广。

杉木;无性系;扦插苗;苗木规格;造林

良种壮苗是林木速生丰产的重要物质基础[1]。苗木的遗传品质与规格共同构成苗木的质量,影响造林成活率、林木生长量甚至木材品质[2]。对红豆树、红松、日本落叶松等造林树种都已开展了种苗质量标准和苗木分级造林研究[3~6],为制定苗木等级标准提供依据,对推进速生丰产林建设发挥了重要作用。

杉木(Cunninghamia lanceolata)是中国特有的常绿针叶树种,也是中国南方最重要的商品用材树种[7]。杉木在中国的栽培历史已有2 000多年,无性繁殖与有性繁殖都是杉木栽培的重要方式[8]。有性繁殖由于遗传品质的差异,后代分化大,而无性繁殖具有保持亲本优良性状、遗传增益大、选育成本低、林相整齐及收获期一致等优点[9]。通过有性繁殖创造变异,无性繁殖固定利用来选育良种,已成为共识。我国自“七·五”时期系统开展杉木无性系选育以来,历经“八·五”、“九·五”无性系早期测定及“十·五”、“十一·五”连续评价与选育,逐步发展到多水平、多目标、多性状选育阶段,在选育程序、繁殖技术、生长性状、材性性状、抗逆性状、生长与材质联合性状、早晚相关性、稳定性等方面取得了系列重要成果,选育出了大量优良杉木无性系,促进了杉木无性系的发展[10~15]。

浙江省开化县林场在杉木无性系选育和推广应用过程中发现,同一无性系、同一批次的扦插苗,由于插穗长短、粗细等不同以及苗木所处微环境的不同,苗木规格也会产生差异。有人认为杉木无性系扦插苗过于粗壮高大,会影响造林成活率。本文以1992年1月营造的杉木无性系不同规格苗木试验林为对象,对其造林效果进行了研究,比较苗木规格对杉木无性系造林的影响,筛选出适宜于试验区发展的杉木优良无性系,以推动杉木无性系选育与优良无性系推广应用。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于浙江省开化县,试验区年平均气温16.4℃,年平均降水量1 814 mm,无霜期252 d,年日照总时数1 334.1 h,属亚热带季风气候。根据杉木分布及产区区划和杉木种子区划结果,浙江省开化县位于杉木中带东区北缘和黄山天目山种子区,为杉木的边缘产区,其立地条件和气候与福建、江西等杉木中心产区都有一定差异。

1.2 试验材料

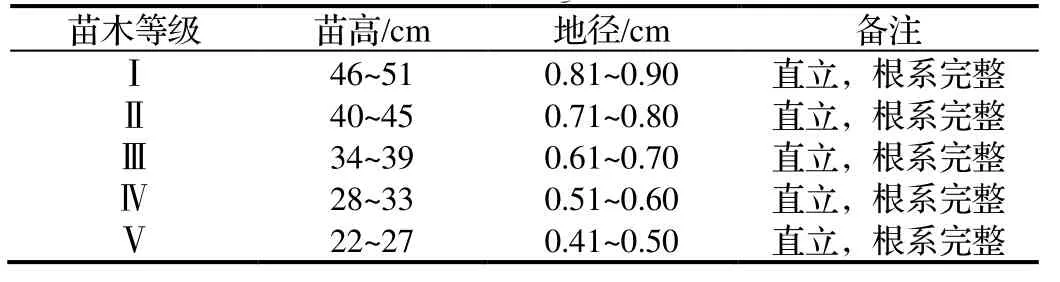

试验材料为浙江省开化县林场经过第1次筛选的开天3、开天57和开天新6三个无性系的1年生扦插苗。依据苗高和根径,将苗木分为5种规格,其分级标准见表1。1.3 试验设计

表1 杉木无性系苗木分级标准Table 1 Grade for seedling of Chinese fir clones

试验采用裂区随机区组设计,主处理为3个无性系,副处理为5种苗木规格,单行6株小区,重复5次。试验区四周种植两行灰杉作保护行和标志。试验地前作为马尾松(Pinus massoniana)疏林,土壤为中壤质中层黄壤,土层厚度50 cm,肥力中等,株行距1.7 m×2.0 m。各重复均种植在同一个整齐的坡面上,局部控制好,按单行3株小区进行统计分析。

1.4 调查统计

造林时间为1992年1月,当年冬调查全高、新梢高、成活率,造林翌年冬调查全高,第3 至第 8年每年调查树高、胸径、保存率,2014年9月调查树高、胸径、冠幅、枝下高和保存率,分析生长性状指标:树高、胸径、冠幅、枝下高、材积,形质指标:高径比、冠径比。采用DPS进行方差分析及Duncan’s多重比较。

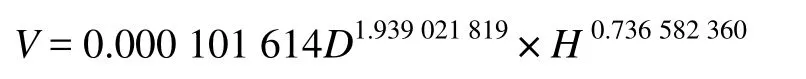

单株材积根据李林[16]编制的开化杉木二元立木材积公式计算:

式中:V为单株材积(m3),D为平均胸径(cm),H为平均树高(m)。

2 结果与分析

2.1 造林保存率差异分析

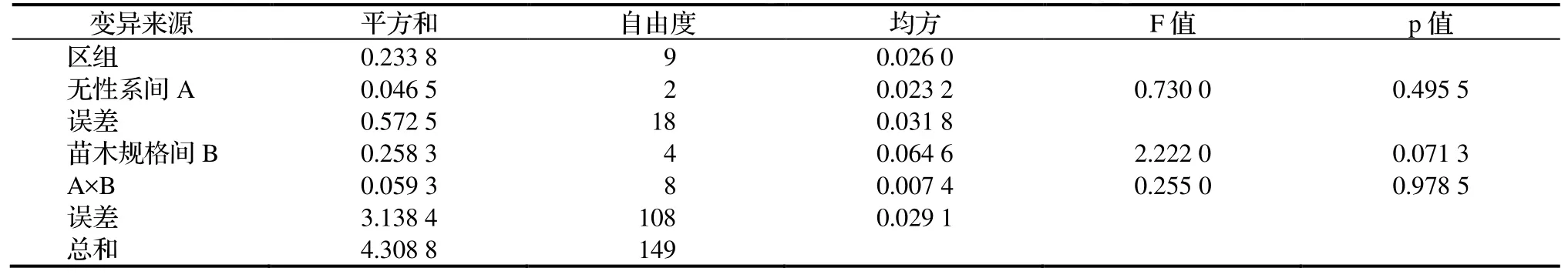

调查结果表明,3个无性系5种规格的苗木,造林保存率都在85%以上,无性系间、苗木规格间及其互作间均无显著差异(表2),与1年生成活率、8年生保存率结果一致[17~18]。表明不同规格杉木无性系扦插苗,对造林成活率、保存率没有显著影响。只要把握好起苗、保鲜、栽植等关键技术环节及其相互衔接,成活率可以达到95%以上。

表2 杉木无性系不同规格苗木造林保存率方差分析Table 2 ANOVA on conservation rate of Chinese fir plantation with different seedling specifications and clones

2.2 生长量分析

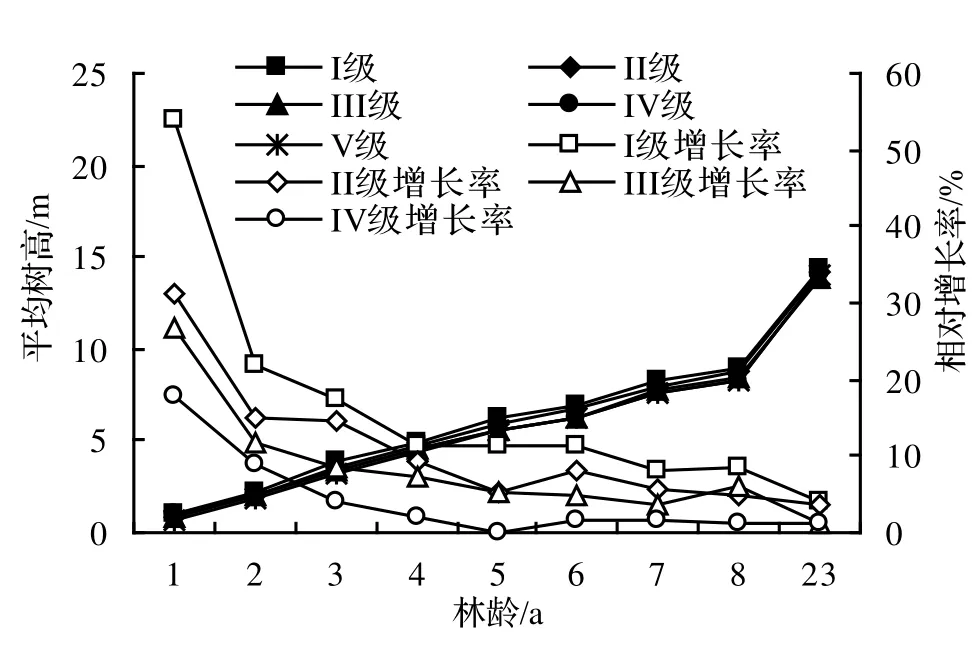

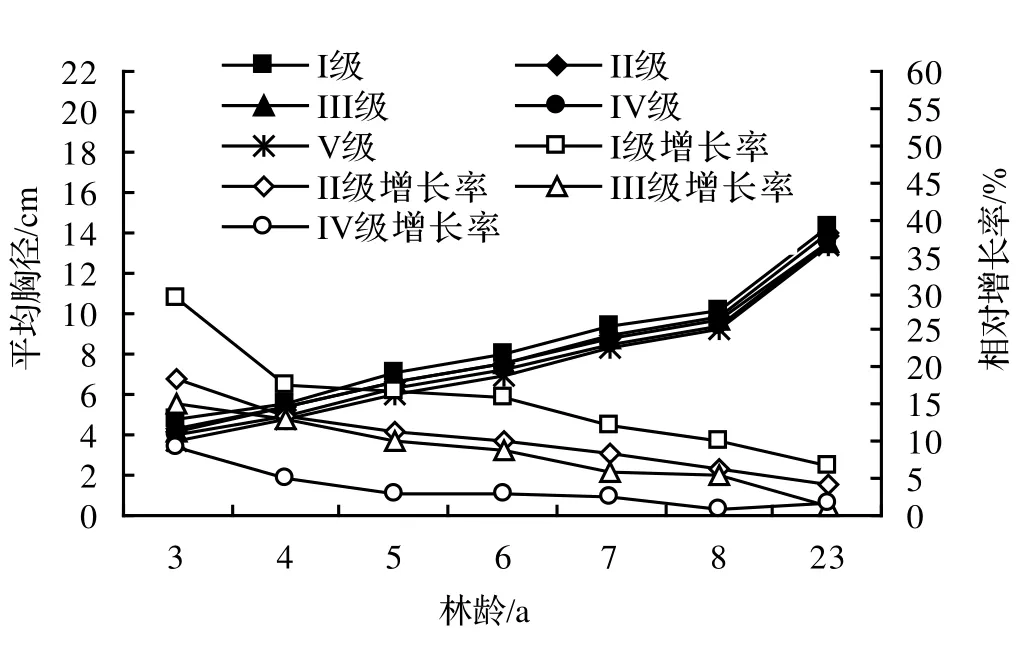

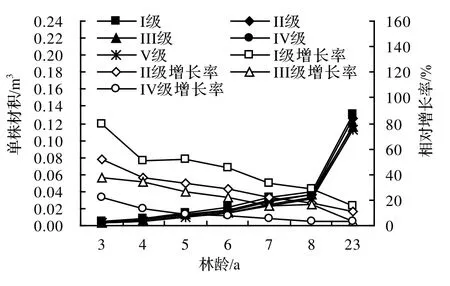

造林后第1至第23年,3个无性系5种规格苗木的生长情况见图1-3。由图1-3表明,不同规格苗木的树高、胸径、材积生长量有规律地显示出随苗木规格的提高而增大。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级苗造林第23年时平均树高分别为14.39、14.28、13.99、13.97、13.85m,Ⅰ-Ⅳ级苗分别大于Ⅴ级苗3.9%、3.1%、1.0%、0.9%;平均胸径分别为14.34、13.98、13.59、13.62、13.41 cm,Ⅰ-Ⅳ级苗分别大于Ⅴ级苗6.9%、4.3%、1.3%、1.6%;平均单株材积分别为0.130 9、0.125 8、0.116 3、0.116 7、0.112 8 m3,Ⅰ-Ⅳ级苗分别大于Ⅴ级苗16%、11.5%、3.1%、3.5%。

图1 杉木无性系不同苗木规格的树高生长量Figure 1 Height grow th of Chinese fir clones with different seedling

图2 杉木无性系不同规格苗木的胸径生长量Figure 2 DBH of Chinese fir clones with different seedling

3个无性系5种规格苗木之间生长的相对差异表现出随林龄增大而缩小的趋势。以Ⅰ级苗和Ⅴ级苗为例,l ~ 8年生和23年生时平均树高,Ⅰ级苗分别大于Ⅴ级苗53.7%、21.5%、17.8%、11.4%、11.3%、11.3%、7.9%、8.4%、3.9%;3 ~ 8年生和23年生时平均胸径和材积,Ⅰ级苗分别大于Ⅴ级苗29.5%、17.5%、16.7%、15.9%、12%、9.8%、6.9%和79%、49.9%、52.5%、45.1%、32.8%、28.3%、16%。以上结果表明,壮苗造林后第l ~ 3年时的生长量在林分中占优势,但因同一个无性系的基因型是一致的,只要环境条件基本一致,其表现型即生长表现随着时间的延长也逐步趋于一致。

2.3 生长性状差异分析

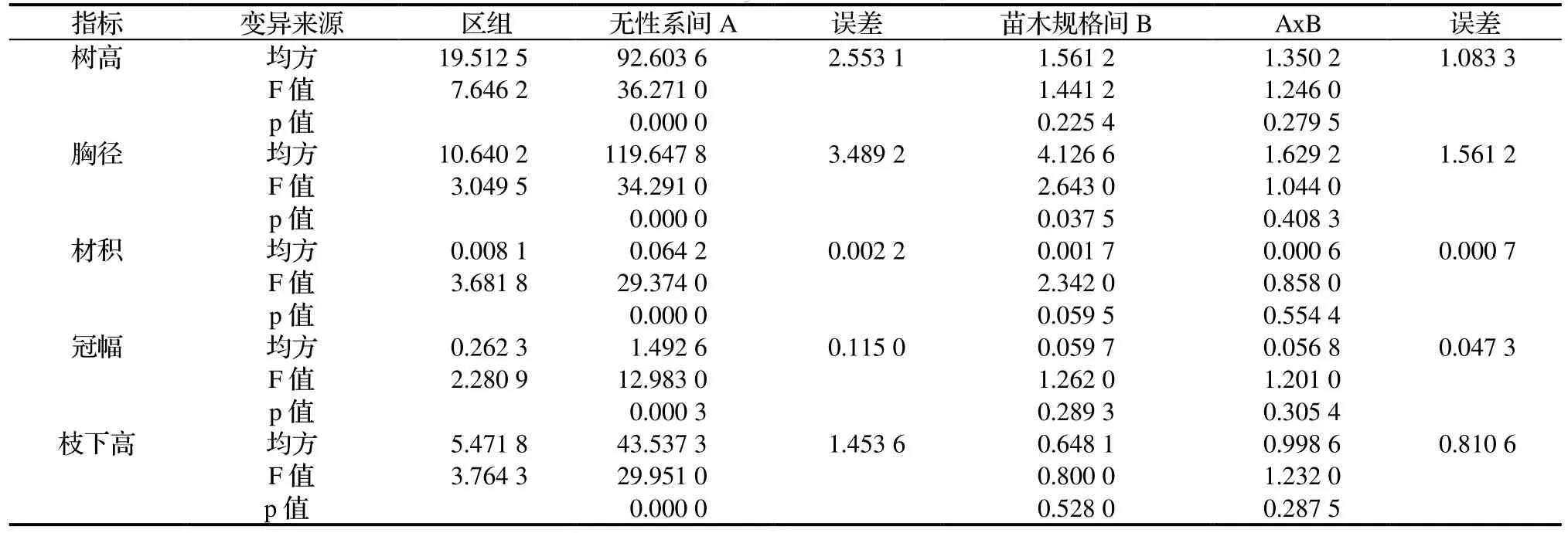

对23年生开天3、开天57和开天新6三个杉木无性系5种规格苗木造林后的生长性状进行研究,结果见表3。不同无性系间树高、胸径、材积、冠幅、枝下高差异极显著,对其1、3、5、8年生时的各生长性状进行比较,树高仅1年生时各无性系间有显著差异,3、5、8年生时无显著差异;3、5、8年生时胸径、材积各无性系间差异极显著。不同规格苗木间在胸径、材积指标上差异显著,在树高、冠幅、枝下高生长指标上差异不显著,对其1、3、5、8年生时进行比较,1年生树高与3、5、8年生树高、胸径、材积差异均极显著。对无性系和苗木规格交互作用分析,各项生长指标均差异不显著,两者间关系不密切。

图3 杉木无性系不同规格苗木的材积生长量

不同区组间树高、枝下高、材积差异极显著,胸径差异显著,冠幅差异不显著。对其1、3、5、8年生时进行比较,除3年生时胸径、材积差异显著外,其他年份间差异极显著。说明树高对立地质量的反应比胸径更敏感,用树高确定立地质量等级比胸径可靠;冠幅对立地质量的反应不敏感,在无性繁殖条件下,冠型遗传力高。

表3 杉木无性系生长性状指标方差分析Table 3 ANOVA on grow th traits of different clones

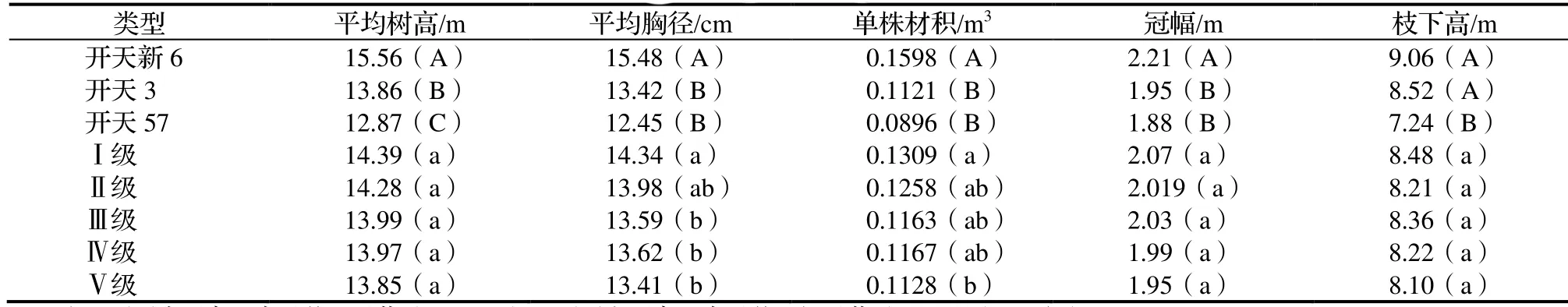

通过Duncan’s新复极差测验的多重比较,3个无性系以开天新6号表现最好,平均树高15.56 m、胸径15.48 cm、单株材积0.159 8 m3、冠幅2.21 m、枝下高9.06 m。

表4 杉木无性系生长性状指标的Duncan’s多重比较Table 4 Duncan’s multiple comparison on grow th traits of different clones

不同苗木规格之间,以苗木Ⅰ级表现最好,平均树高14.39 m、胸径14.34 cm、单株材积0.130 9 m3、冠幅达2.07 m、枝下高达8.48 m,但与Ⅱ级苗间差异不显著;在胸径指标上,Ⅰ级与Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级苗间差异显著,Ⅱ级与Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级苗差异不显著;在材积指标上,Ⅰ级与Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ苗间差异不显著,但Ⅰ级与Ⅴ级苗间差异显著,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级苗间差异不显著(表4)。8年生时对各指标进行比较,8年生树高Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级苗均极显著大于Ⅳ、Ⅴ级苗;胸径Ⅰ级苗极显著大于Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级苗,Ⅱ级苗极显著大于Ⅳ、Ⅴ级苗,Ⅲ级苗显著大于Ⅳ、Ⅴ级苗,8年生材积与8年生胸径相同[17~18]。可见随着林龄的增长,杉木无性系Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级苗木在树高、胸径、材积的差距也逐步减小,树高指标由原来差异极显著变成差异不显著,胸径、材积指标由原来极显著变成显著。因此,按本试验分级标准,杉木无性系扦插苗造林苗木规格要求至少达到Ⅳ级,即苗高28 cm、根径0.51 cm以上。

2.4 形质指标差异分析

高径比和冠径比是林木的形质指标[19]。高径比是反映林木圆满程度的指标,高径比越大,说明林木越饱满,林木的出材率越大。冠径比是描述林木增高潜力大小的指标,即冠径比越小,林木增高的潜力会越大,冠径比与材积呈负相关关系,即冠径比越小,林木蓄积越大,其材积出材率越大。

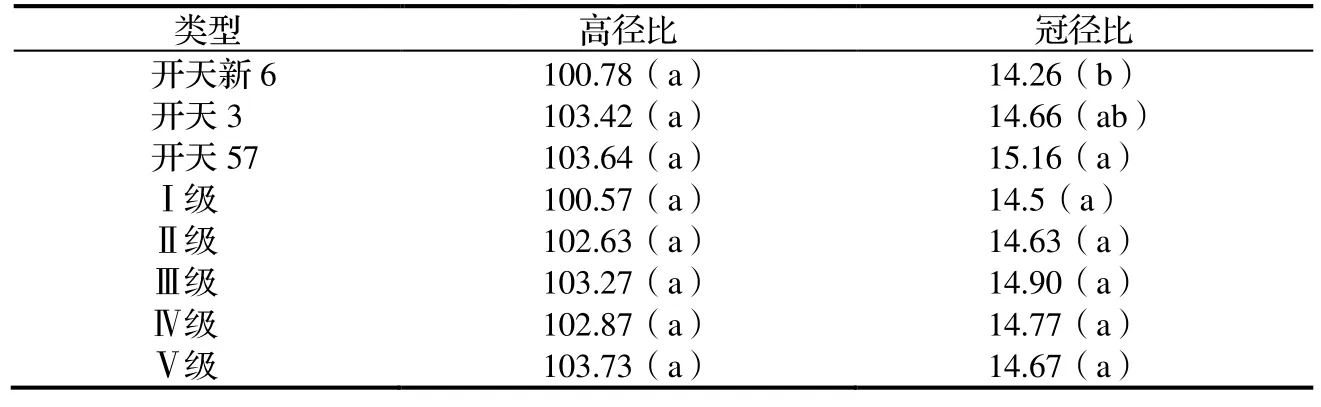

由表5和表6可知,高径比在不同无性系间差异不显著,在不同苗木规格之间差异也不显著。冠径比在不同无性系间差异显著,其中以开天新6冠径比最小,为14.26;不同苗木规格之间差异不显著。不同区组间高径比差异不显著,冠径比差异显著。

表5 杉木无性系形质性状指标方差分析Table 5 ANOVA on form index of different clones

表6 杉木无性系形质性状指标的Duncan’s多重比较Table 6 Duncan`s multiple comparison on form index of different clones

3 结论与讨论

(1)通过对23年生开天3、开天57和开天新6三个无性系5种苗木规格造林试验及检测表明,其造林保存率均在85%以上,各无性系间及不同苗木规格间均无显著差异,与1年生时成活率、8年生时保存率结果一致。与16年生杉木二代优良家系不同等级苗造林效果研究结果一致,I级苗造林成活率最高,Ⅲ级苗最低,两者相差6.5%,超级苗和Ⅱ级苗相近,不同等级苗间差异未达显著水平[20];与6年生时东门林场的3个尾巨桉无性系不同级别扦插苗造林在保存率、胸径、树高、活立木蓄积生长上不存在显著差异研究结果相似[21]。但与杉木实生苗造林苗木规格对造林成活率的影响达显著水平,I级苗造林成活率显著大于特级苗,I级苗与Ⅱ级苗、特级苗与Ⅱ级苗间造林成活率没有显著差异[22]的研究结果不同。

(2)随着林龄的增长,杉木无性系不同苗木规格间的树高、胸径、材积差距也逐步减小,树高生长量由原来差异极显著变成差异不显著,胸径、材积生长量由原来极显著变成显著。以平均单株材积为例,Ⅴ级苗为100,Ⅰ-Ⅳ级苗3、8、23年生时分别为179、151.7、137.7、122.6,128.3、117.8、116.2、103.2和116.1、111.5、103.1、103.5。由于同一无性系基因型一致,不同苗木规格间的生长差异并非遗传因素所致,而是非遗传因素所致,其作用原理有待进一步探讨。与16年生杉木二代优良家系不同等级苗造林效果研究结果相似,对l-5年生、8年生和16年生时的杉木生长量进行分析,不同等级的苗木造林后的前4年在树高、胸径和材积生长方面差异达显著水平,但随着年龄增大其差异明显减弱,5年生后差异不显著[20]。按本试验分级标准,杉木无性系造林苗木规格要求至少达到Ⅳ级,即苗高28 cm、根径0.51 cm以上的苗木;在苗木充足时,杉木无性系造林苗木规格以Ⅱ级,即苗高40 cm、根径0.71 cm以上的苗木为好,可提前1 a左右郁闭成林,节省一次抚育成本,用其造林23年生时比Ⅴ级苗可增产10%以上,提高造林的经济与生态效益。

(3)不同无性系具有不同的基因型,无性系母株来源的材料基础、选育背景及水平对无性系的生长都影响很大[22]。参试的3个杉木无性系23年生时的胸径、树高、单株材积、冠幅及枝下高生长指标间均存在极显著差异,这与有关胸径、树高、材积等生长性状在无性系间差异显著的研究结果一致,说明杉木无性系存在良好的选择潜力[23~24]。无论是树高还是胸径,杉木无性系早—晚龄的表型和遗传相关都是极显著的,但少数生长型和生长动态模式偏离常态的无性系影响着这些参数在树龄间的稳定性[26]。浙江省开化县林场采用与生长量指标及大面积生产性验证相结合的3年初选、7年复选、10年决选的分阶段无性系选育策略,从302个杉木无性系中选育出12个优良无性系。参试的3个杉木无性系,复选阶段淘汰开天57,开天新6无性系因大面积生产性验证林的林龄偏小而未入选。决选的开天3已经大面积推广,在中等立地条件下,10 a后连年生长量开始下降,15 a成熟,林木蓄积量可达250 m3/hm2;在上等立地条件下,15 a后连年生长量开始下降,20 a成熟,林木蓄积量可达400 m3/hm2。本试验选出开天新6无性系,第7年生长速度开始加快,20 a时生长仍然旺盛,其生长性状与形质指标均表现良好,23年生时林木蓄积量达400 m3/hm2,超过开天3无性系,适宜开化县类似杉木产区中等立地推广。

(4)不同无性系具有不同的营养型特征,在生产中推广应用时应考虑到其生长稳定性,实施适地适无性系造林。参试的3个杉木无性系不同区组间23年生时树高、枝下高、材积差异极显著,胸径差异显著,冠幅差异不显著,最好的区组平均单株材积达0.163 3 m3,比最差区组大78.08%。说明杉木无性系与环境互作显著,在推广时,应先进行区域试验,选育适宜的优良无性系,如适宜连载的杉木优良无性系等。

[1] 陈幸良. 林木良种化的经济政策分析[J]. 世界林业研究,2008,21(5):55-59.

[2] 李国雷,刘勇,祝燕,等. 国外苗木质量研究进展[J]. 世界林业研究,2011,24(1):27-35.

[3] 汤文彪. 红豆树苗木分级造林与造林时效的试验[J]. 科技信息,2008(12):9, 40.

[4] 黄英华,于成琦,杜和善,等. 日本落叶松苗木分级造林试验[J]. 吉林林业科技,2003,32(6):11-13.

[5] 吕祥生,杨互友,沈顺海. 池杉、水杉、落羽杉苗木分级造林效果[J]. 江苏林业科技,1993(3):17-20.

[6] 于景利,徐绪双. 红松苗木分级造林10年效果研究[J]. 辽宁林业科技,1989(6):11-13.

[7] 吴中伦. 杉木[M]. 北京:中国林业出版社,1984.

[8] 洪菊生,陈伯望. 试论杉木无性系选育策略[J]. 世界林业研究,1993,6(3):86-91.

[9] 王明庥. 论无性系林业——概念和应用[J]. 林业科技开发,1992(1):2-4.

[10] 张晓珊. 杉木优良无性系选择研究[J]. 种子,2007,26(8):24-26.

[11] 齐明. 我国杉木无性系选育的成就、问题和对策[J]. 世界林业研究,2007,20(6):50-55.

[12] 曾志光,肖复明,沈彩周,等. 江西省优质速生杉木无性系选育研究[J]. 林业科学研究,2006,19(5):561-566.

[13] 何贵平,骆文坚,金其祥,等. 杉木无性系主要生长、材质性状遗传差异及无性系选择[J]. 江西农业大学学报,2009,31(1):91-93.

[14] 张孟德. 杉木无性系生长表现和优良无性系选择[J]. 湖南林业科技,2010,37(3):6-8.

[15] 许忠坤. 杉木无性系选择与生长潜力分析[J]. 林业科学研究,2014,27(5):598-603.

[16] 李林. 浙江省开化县林场杉木立木材积表编制方法研究[M]. 北京:北京林业大学,2011.

[17] 毛玉明,余土红,方贵荣,等. 杉木无性系苗木分级造林试验初报[J]. 林业科技开发,1997(3):41-42.

[18] 来端,徐金良,余土红,等. 杉木无性系不同规格苗木造林对幼林生长影响的研究[J]. 林业科技通讯,2000(10):6-7.

[19] 周天相,徐金良,余土红,等. 杉木无性系形质指标选育及其效果[J]. 林业利技通讯,1998(5):6-9.

[20] 余荣卓. 杉木二代优良家系不同等级苗造林效果及增产效益[J]. 南京林业大学学报(自然科学版),2010,34(1):129-131.

[21] 张远华,吴兵,沈云. 桉树不同级别扦插苗造林试验[J]. 广西林业科学,2008,37(1):31-34.

[22] 蒋炳洪. 浦城县杉木实生苗造林成活率试验[J]. 福建林业科技,2014,41(3):139-141.

[23] 段爱国,张雄清,张建国,等. 21年生杉木无性系生长与遗传评价[J]. 林业科学研究,2014,27(5):672-676.

[24] 陈清堤. 杉木无性系造林对比试验及重复力估测[J]. 林业调查规划,2010,35(6):140-144.

[25] 李林源,连华萍,许鲁平. 杉木种子园良种与优良无性系造林试验[J]. 林业科技开发,2015,29(1):30-32.

[26] 马常耕,周天相,徐金良. 杉木无性系的遗传控制和早期选择初探[J]. 林业科学,2000,36(1):62-69.

Grow th of Cunninghamia lanceolata Cuttings with Different Clones and Specifications

FANG Gui-rong1,QIU Yong-bin1,XU Jin-liang1,JIANG Bo2,WU Chu-ping2,ZHOU Tian-xiang1,SHEN Ai-hua2*

(1. Kaihua Forest Farm of Zhejiang, Kaihua 324300, China; 2. Zhejiang Forestry Academy, Hangzhou 310023, China)

Afforestation was implemented in 1992 in Kaihua, Zhejiang province, by cuttings of Cunninghamia lanceolata with three different clones and five different seedling specifications. Investigations in 2014 demonstrated that survival and conservation rate of cutting seedlings had no evident difference among clones and specifications, topped to 95% and 85%. Height grow th, DBH and individual volume had extremely significant difference among clones, the best clone was Kaitian New 6 with height of 15.56m, DBH of 15.48 cm and individual volume of 0.1598m3. DBH and individual volume had great difference among seedling specifications, the best seedling specification was grade I with height of 14.39m, DBH of 14.34 cm and individual volume of 0.1309m3. Comparisons on grow th traits of 1-, 3-, 5-, and 8-year Chinese fir with different seedling specifications demonstrated that height grow th, DBH and individual volume reduced difference along with ages among seedling of gradeⅠ, Ⅱ, Ⅲ and Ⅳ. Height diameter ratio had no evident difference among clones and specifications, Kaitian 57 had the biggest of 100.64. Crown diameter ratio had significant difference among clones, the lowest was Kaitian New 6 of 14.26. The afforestation and investigation resulted that Kaitian New 6 had the best effect in grow th and form traits, could be recommended to plant in medium site conditions of Kaihua country.

Cunninghamia lanceolata; clone; cutting; seedling specification; forestation

S723.1

:A

1001-3776(2016)02-0068-06

2015-11-21;

:2016-02-14

浙江省“十二五”农业新品种选育”项目(2012C12908-11)

方贵荣(1956-),男,安徽黟县人,工程师,从事杉木良种繁育工作;*通讯作者。