“五化”视角下鹤壁市土地利用动态变化研究*

田洁玫,任 彧,陈 杰

(1.郑州大学公共管理学院,河南郑州 450001; 2.郑州大学水利与环境学院 河南郑州 450001)

·资源利用·

“五化”视角下鹤壁市土地利用动态变化研究*

田洁玫1,任 彧1,陈 杰2※

(1.郑州大学公共管理学院,河南郑州 450001; 2.郑州大学水利与环境学院 河南郑州 450001)

中共中央提出的“五化”发展战略有助于促进土地资源的可持续利用。鹤壁市作为河南省的粮食生产核心区同时又处于河南省中原经济区的发展之列,肩负着保证粮食安全和实现中部崛起的双重重担,基于“五化”视角对鹤壁市过去20年土地利用动态变化进行研究具有现实意义。文章使用包括RS和GIS在内的“信息化”手段,运用ENVI、ArcGIS及Fragstats软件方法,对鹤壁市建设用地基于“工业化与城镇化”、对耕地基于“农业现代化”、对林地基于“绿色化”进行具体分析。主要结论有:工业化与城镇化下,鹤壁市建设用地实现了扩张与集聚,城市建设向“一核双星”模式发展; 农业现代化下,耕地资源丰富且变化日益趋向集中连片,但近年有减少趋势; 绿色化下,鹤壁市由前10年的林地减少,变为净增加8.558km2,但仍存在工程设施侵占的问题。为实现土地资源的可持续发展,建议应在未来利用中以节约集约为核心,以生态环境保护为主导对土地资源进行挖潜。

五化 鹤壁市 土地利用 动态变化

0 引言

2015年3月中共中央政治局会议通过了《关于加快推进生态文明建设的意见》,会上首次提出“绿色化”,正式将包括信息化、工业化、城镇化、农业现代化在内的“四化”变为“五化”[1]。其内在核心仍为工业化、城镇化、农业现代化的“三化”协调发展,信息化是手段,绿色化是任务。这与河南省的三化协调发展同出一脉,根据2008年《国家粮食战略工程河南核心区建设规划纲要》,占鹤壁市总面积约70%的浚县、淇县两县均位列粮食生产核心区; 2012年出台的《河南省人民政府关于建设高标准粮田的指导意见》,鹤壁市区也被划入其中,鹤壁市成为河南农业现代化的试点典型[2]。另一面,近年河南省的工业化、城镇化进程都在不断加剧, 2011年《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》出台,并于2012年正式批复; 鹤壁市作为中原经济区“一核、四轴、两带”中“沿京广发展轴”上的重要一环,承担着北接京津、沟通南北产业和城镇密集带的重要作用[3]。

鹤壁市在保证粮食安全和实现中原崛起背景下,土地利用变化受到“五化”影响。该文从“五化”视角出发,基于信息化手段研究鹤壁市在工业化、城镇化与农业现代化视角下建设用地与耕地的利用变化情况,以及“绿色化”视角下不同阶段土地利用变化之间的转移关系,对加深“五化”理解以及基于“五化”视角的土地利用变化研究具有现实及理论意义。

1 信息化下的研究区概况及数据来源

中国信息化由来已久,以1956年制定的《十二年科学技术发展规划》为起点,信息化是以现代通讯、网络、数据库技术为基础,以研究对象数据向用户提供信息的一种技术[4]。在土地资源管理中,使用地理信息系统ArcGIS软件可以有效、快速、准确的得到研究区各项地理信息,通过数据库建立可以对各项土地信息进行分析。

河南省作为6个粮食主产区净输出省其中之一,肩负着保证粮食安全的重担。鹤壁市处于河南省北部,位于东经113°59′~114°44′,北纬35°26′~36°3′的太行山东麓向华北平原过渡地带,地势整体上呈现西高东低趋势,属暖温带半湿润型季风气候,适宜种植,历史上就是粮食盛产地,其粮食播种面积比重居全河南省第一位,粮食单产和复种指数也高于一般城市。鹤壁市下辖两县(淇县、浚县)、三区(淇滨区、山城区、鹤山区)。在ArcGIS中可以绘制位置示意图,如图1。

图1 鹤壁市位置

研究数据源来自条带号124、列编号35的三期遥感影像,选取年份为1993年、2003年、2013年的Landsat5 TM、Landsat7 ETM+以及Landsat8 OLI-TIRS卫星数字产品。运用遥感影像处理软件ENVI在对卫星图片经过归一化处理、假彩色合成、图像配准、图像裁剪以及图像增强后,根据Anderson的土地利用分类系统,通过非监督分类、监督分类、分类后处理,将遥感影像解译为耕地、林地、建设用地、水域、未利用地五大类[5]。

图2 1993年、2003年、2013年鹤壁市土地利用分类

分类结果评价,Kappa系数均大于0.95,总体分类精度均大于96%,最终得到图2,精度较高的鹤壁市3期土地利用类型图,并在ArcGIS软件中建立3期土地利用空间数据库。

2 工业化与城镇化下的建设用地利用变化

从理论上讲,工业化及城镇化会导致生产要素的空间聚集和人口的大规模迁徙[6],在土地利用上集中表现为建设用地的变化。以下可从5个方面进行分析。

2.1 建设用地扩张总量分析

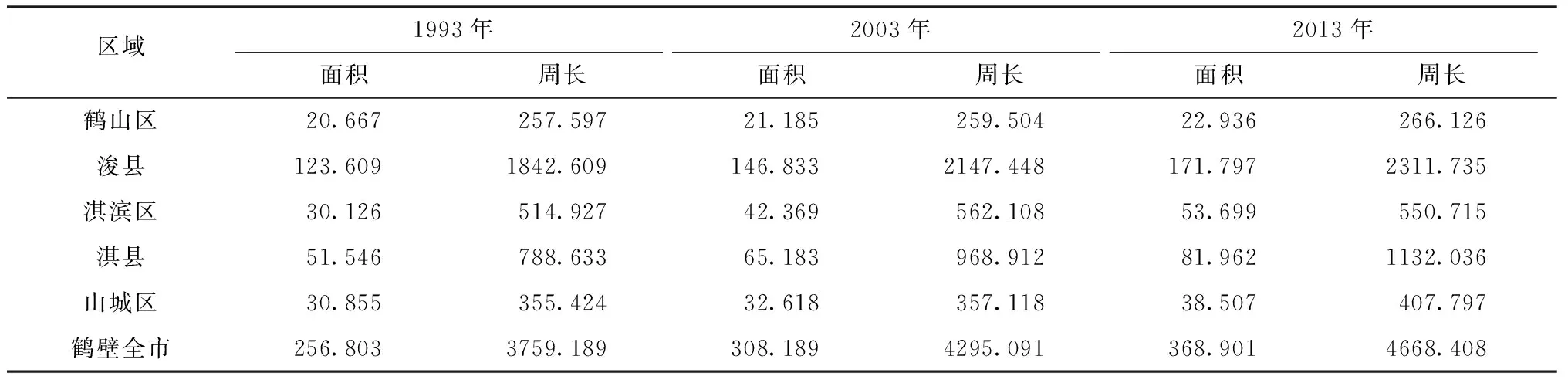

自1957年鹤壁建市,到1992年“两县三区”格局形成,随着改革开放进程的推进, 20年间鹤壁市建设用地面积不断增长,其中作为鹤壁市政府所在地的淇滨区扩张了1.782倍。周长淇滨区为先增后减,淇县共扩张了1.435倍。

表1 鹤壁市3期各区域建设用地面积(km2)及周长(km)汇总

区域1993年2003年2013年面积周长面积周长面积周长鹤山区20.667257.59721.185259.50422.936266.126浚县123.6091842.609146.8332147.448171.7972311.735淇滨区30.126514.92742.369562.10853.699550.715淇县51.546788.63365.183968.91281.9621132.036山城区30.855355.42432.618357.11838.507407.797鹤壁全市256.8033759.189308.1894295.091368.9014668.408

2.2 建设用地扩张速度分析

建设用地扩张速度和动态度指标可以反映不同阶段建设用地的年均变化量以及变化速度。公式如式1、式2:

(1)

(2)

式中,V为扩张速度,K为扩张动态度,U为某区域的地类面积,i为初期,j为末期,T为时间间隔。

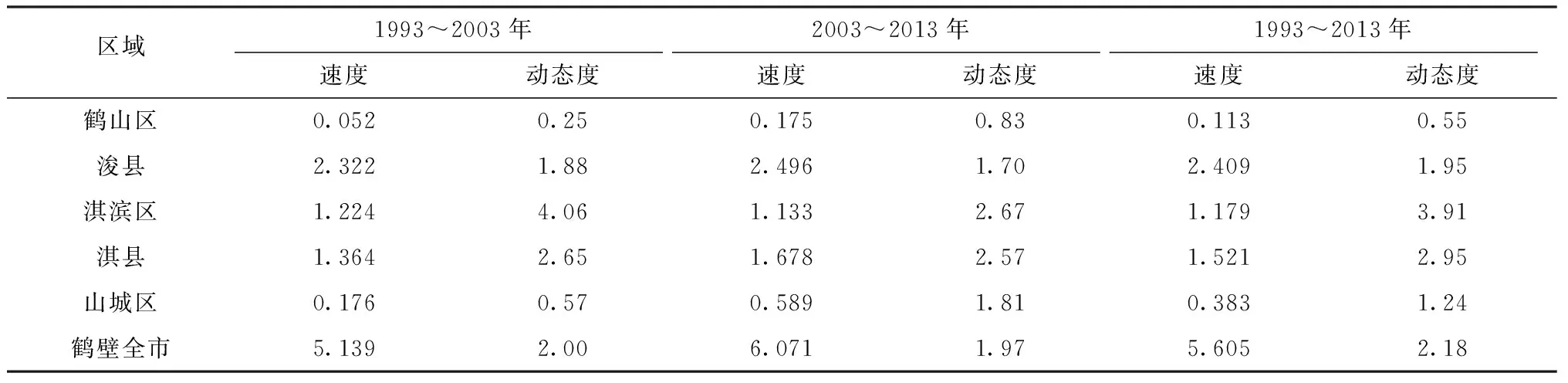

表2 20年间鹤壁市建设用地扩张速度(km2/a)及动态度(%)

区域1993~2003年2003~2013年1993~2013年速度动态度速度动态度速度动态度鹤山区0.0520.250.1750.830.1130.55浚县2.3221.882.4961.702.4091.95淇滨区1.2244.061.1332.671.1793.91淇县1.3642.651.6782.571.5212.95山城区0.1760.570.5891.810.3831.24鹤壁全市5.1392.006.0711.975.6052.18

总体来说: (1)鹤山区受山地丘陵的地理形势影响,建设用地扩张量最小, 20年平均速度为0.113km2/a;(2)浚县受其基数大的影响,年均变化大,均在2.322km2/a以上,但变化程度不高; (3)淇滨区前10年扩张动态度高于后10年,说明后期建设用地扩张受到约束; (4)鹤壁全市后10年大于前10年,说明整体建设用地发展趋势还是越来越大的。

2.3 建设用地扩张强度分析

建设用地扩张强度指数可以表现建设用地扩展面积占总面积的情况,计算公式如式3。依R值高低将城市扩张分为5类:高速扩张(>2.05)、快速扩张(1.07-2.05)、中速扩张(0.55-1.07)、低速扩张(0.22-0.55)和缓慢扩张(0-0.22)[7],在表4显示。

(3)

式中,R为扩张强度,TU为土地总面积,其他同式1。

表3 20年间鹤壁市建设用地扩张强度及强度类型

区域1993~2003年2003~2013年1993~2013年扩张强度强度类型扩张强度强度类型扩张强度强度类型鹤山区0.040缓慢扩张0.135缓慢扩张0.087缓慢扩张浚县0.227低速扩张0.243低速扩张0.235低速扩张淇滨区0.447低速扩张0.413低速扩张0.430低速扩张淇县0.237低速扩张0.291低速扩张0.264低速扩张山城区0.129缓慢扩张0.432低速扩张0.281低速扩张鹤壁全市0.240低速扩张0.283低速扩张0.262低速扩张

据表3可知: (1)鹤壁市建设用地整体处于“低速扩张”,因其为粮食核心区必须控制建设用地的过度扩展; (2)鹤山区地理条件较差,而山城区为原鹤壁市政府所在地,这两个区域的建设用地扩张最为缓慢; (3)作为迁入地的淇滨区位于城市集聚发展中心,扩张强度最高为0.447,远高于其他区域; (4)淇县上接淇滨区,具有发展的统一性,且浚县作为高标准粮田建设试点,对于建设用地扩张有约束性。

2.4 建设用地扩张紧凑度分析

建设用地扩展紧凑度可以衡量建设用地空间形态的紧凑程度,数值越大紧凑度越高。公式如式4:

(4)

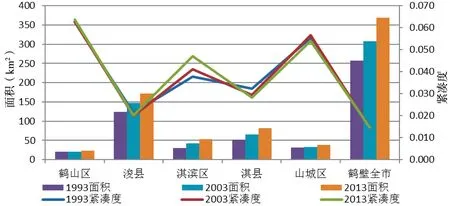

图3 20年间鹤壁市各区域建设用地面积及紧凑度变化

式中,C为扩张紧凑度,A为建设用地面积,P为建设用地周长。

将公式计算结果作出图3,其中, (1)淇滨区在3个时期紧凑度逐步升高,最后形成鹤壁市的新的城市组团区; (2)淇县受到山区地理切割影响,建设用地面积越高,其紧凑度越低; (3)浚县建设用地面积不断增大,但紧凑度受影响极小,说明它的发展是圈层式向外有序扩张,也正是这种扩张实现了粮食核心区的耕地可持续利用。

2.5 建设用地扩张空间分析

对遥感影像的解译分类图使用ArcGIS叠加分析,可从空间上观察分析建设用地的扩张变化情况。具体如图4。

a.1993~2003年鹤壁市建设用地变化;b.2003~2013年鹤壁市建设用地变化;c.1993~2003年鹤壁市建设用地变化;图4 鹤壁市建设用地空间扩张变化

1993~2003年建设用地空间扩张以作为新城区的淇滨区为主,主要向东部、南部为主。其次是两县,出现了连通新城区的两条纵横交错的公路,浚县、淇县均呈现向北部扩张的趋势,浚县向东发展为辅,淇县适度向西发展。作为老城区的鹤山区和山城区扩张较小。这10年城市以内部填充为主。

2003~2013年建设用地的扩张出现急剧增长趋势,其中最显著的是鹤壁市新城区与淇县的逐步连接,已出现鹤淇一体化大体轮廓,以京港澳高速鹤壁段和与之平行的107国道为主,并有鹤淇大道形成中轴。新城区形成南拓为主、北拓为辅、适度向东的态势; 淇县主要向北部扩张。浚县依托其县城形状向外围拓展,以向北为主。老城区以向西北扩展为主。这10年城市建设开始周边外溢。

从1993~2013年鹤壁市建设用地变化图可以看出,鹤壁的空间发展符合《鹤壁市城市总体规划》中提出的以新城区为核心,以老城区、淇县县城、浚县县城为城市组成单元,逐步由前期的一核心带动三组团的“一心三星”,变为了鹤淇一体化的一核心带动两组团的“一核双星”[8],由分散的多节点、弱中心城市结构变为有机结合的单元组合型大城市结构。

2.6 工业化与城镇化对建设用地的影响

1993~2003年中,随着南巡讲话和十四大会议召开,河南虽然作为粮食核心区的,但总体发展必须与市场经济和改革开放趋势相符,工业化成为河南“抓住时机,发展自己”的重点,而鹤壁的电力工业基础建设也成为鹤壁市工业化进程的重点; 另一方面, 1994年中原城市群战略的提出,使得河南省城市积极联体成片。因此该阶段鹤壁市建设用地大增,通过对未利用地的拓展开发建设工业基地,也不可避免的在城市扩张中占用了部分耕地。

2003~2013年以来,河南的工业化、城镇化均进入高速增长时期。2006年鹤壁市成为河南省7个城乡一体化试点,使得鹤壁市农村基础设施建设也不断加强; 2012年中原经济区建设的启动也促使鹤壁市城市规模继续扩大。工业化上,这一阶段以重工业为主导,鹤壁市成为最大的镁制品生产中心。这些都导致了建设用地的急剧、高速扩张。

3 农业现代化下的耕地利用变化

一方面,工业化所带来的先进技术会彻底改造传统农业生产方式,使其走向农业现代化; 另一方面,城镇化会促进农民非农化、农地非农化,迫使农业节约集约发展[9]。耕地的变化可以反映农业现代化进程。以下可从5个方面进行分析。

3.1 耕地扩张总量分析

图5 20年间鹤壁市各区域耕地扩张速度及动态度变化

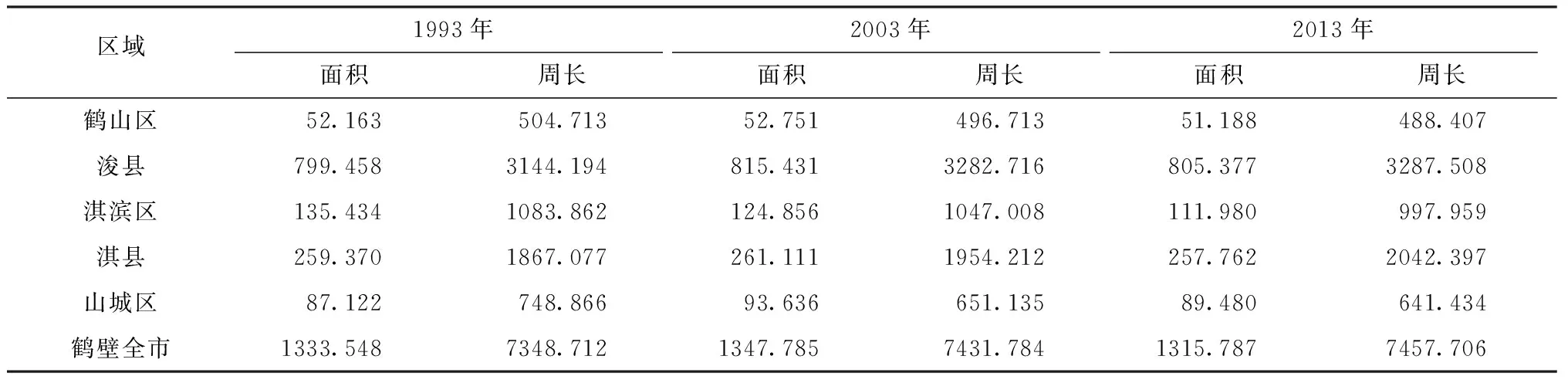

在ArcGIS软件中提取鹤壁市3期耕地面积、周长数据,并绘制表4。鹤壁市20年间中建设用地的扩张对耕地的形态产生了明显影响。面积上看: (1)除淇滨区的耕地持续减少外,其他区域都呈先增后减态势; (2)浚县在先增后减趋势下,总面积增加了5.919 km2。周长上看:两县耕地周长逐年增加,3区逐年减少。

表4 鹤壁市3期各区域耕地面积(km2)及周长(km)汇总

区域1993年2003年2013年面积周长面积周长面积周长鹤山区52.163504.71352.751496.71351.188488.407浚县799.4583144.194815.4313282.716805.3773287.508淇滨区135.4341083.862124.8561047.008111.980997.959淇县259.3701867.077261.1111954.212257.7622042.397山城区87.122748.86693.636651.13589.480641.434鹤壁全市1333.5487348.7121347.7857431.7841315.7877457.706

3.2 耕地扩张速度分析

耕地速度和动态度的计算公式同上式1、式2。计算结果汇总如图5。

图5中,动态度的变化情况与速度趋势基本匹配。但细节上:(1)前10年浚县耕地增加速度最高,而山城区动态度最高; (2)后10年耕地减少速度最小是鹤山区,但动态度最小是浚县。这说明前期浚县耕地面积大增,后期保持该水平,减少较少,这也是其能作为高标准粮田试点的物质基础。

3.3 耕地贡献度分析

贡献度可以表征各区域对耕地变化的贡献程度,具体公式如式5。其值越大对于耕地变化的贡献越大[10]。

(5)

式中,D为贡献度,B为某地类总量,其他同式1。

表5 20年间鹤壁市各区域耕地贡献度

%

表5中显示: (1)前10年浚县承担了最多的贡献,而淇滨区则对于耕地增加起着反作用; (2)后10年由前文可知各区域耕地均减少,淇滨区对耕地的增加仍起着最大的反作用,而之前起最大正向作用的浚县,在这10年变为耕地减少的第二大贡献区域。可以看出,浚县未来耕地的可持续利用存在潜在威胁。

3.4 耕地类型指数分析

对耕地研究除了采用空间分析,还可以使用景观格局方法,通过Fragstats分析软件,在类型级别(class-level)通过4个指标进行分析,具体如表6。其中,NP为斑块数量,用来表征空间格局; AI为聚集度指数,反映类型的聚集程度; Pland为斑块所占景观面积比例,反映斑块类型的丰富度; LPI为最大斑块所占景观面积的比例,用于确定优势类型。

表6 鹤壁市3期各区域耕地类型指数汇总AI;pland;LPI(%)

年份指标鹤山区浚县淇滨区淇县山城区1993NP2019421048AI72.6586.3374.3578.0171.42Pland4.0259.8410.0419.596.51LPI3.8259.455.9218.236.412003NP1911441008AI73.5086.7374.3077.9777.66Pland4.0160.379.1919.536.90LPI3.8360.214.4018.316.742013NP20184810410AI72.9486.5773.0476.2277.53Pland4.0161.078.4019.696.83LPI3.8260.883.9618.406.48

将NP和AI组合分析: (1)淇县区域较大,再加上地貌切割作用使其斑块数量最多; (2)斑块最少的是山城区,这是其总面积较小、建设用地集中造成的; (3)斑块少且聚集度高的区域是浚县,说明该区域耕地集中连片。将Pland与LPI组合分析,浚县这两个指标值均最高,集中表现出耕地是该区域的优势地类。3区的指标值均低,但总的来说耕地优势度:山城区>淇滨区>鹤山区。

3.5 耕地景观指数分析

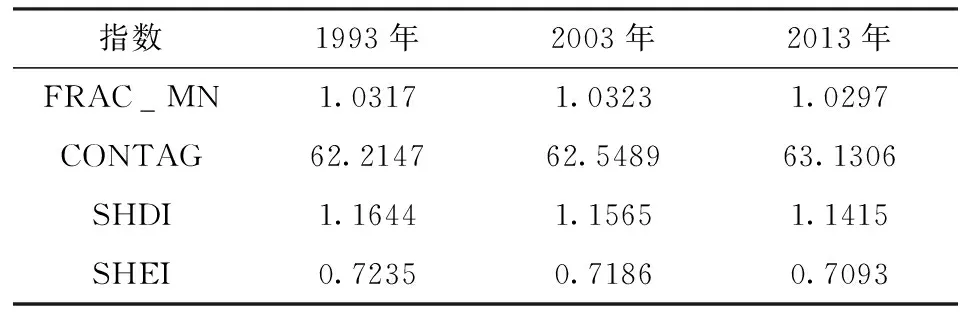

通过Fragstats分析软件,在景观级别(landscape-level)可通过4个指标进行分析,具体如下。其中,FRAC_MN为平均斑块分维数,越趋近于1,表明景观形状越简单、受人为干扰越大; CONTAG为蔓延度指数,趋向于100时表示景观中有连通度极高的优势斑块类型存在; SHDI为香农多样性指数,其值越小破碎度越低; SHEI为香农均匀度指数,趋于0是说明景观优势性明显。

表7 鹤壁市3期各区域耕地景观指数汇总

指数1993年2003年2013年FRAC_MN1.03171.03231.0297CONTAG62.214762.548963.1306SHDI1.16441.15651.1415SHEI0.72350.71860.7093

在表7中:(1)CONTAG、SHDI、SHEI 3个指标均呈现逐年递减趋势,说明鹤壁市的耕地在这20年间变得越来越集中连片、越来越均质、越来越能凸显其优势地位; (2)而FRAC_MN虽然2003年有小幅上升,但最终是下降趋势,说明耕地受人为干扰变大,形状趋于规则。上述都表明鹤壁市作为粮食核心区在近20年间的耕地利用变得集约高效。

3.6 农业现代化对耕地的影响

河南是农业大省,但同时也是人口大省,农业现代化发展必然要求更多的人口向城市转移,农业生产更加集约。

1993~2003年这10年中,河南省于1994年贯彻国家提出的农村土地使用权流转机制,推动农业劳动力转向非农就业,在农村实行适度规模经营; 以工扶农,并推动农产品加工业的发展,此后鹤壁粮食产量连续多年增长。农地流转是扩大农业经营规模和提高农业生产收益的手段,是农业现代化的基础[11]。流转后耕地破碎化程度减小,因此该时期鹤壁市耕地有所增加。2003~2013年间, 2004年《关于推进农业现代化建设的意见》中强调继续推进农村土地承包经营权流转,促进工业反哺农业,农业产业化发展。2008年河南粮食核心区建设以及其后2012年的高标准粮田建设,都强调将粮食生产用地和粮食产量稳定在一定水平。此阶段浚县表现出高标准粮田基地的优势,贡献度最大,且集中连片。

表8 过去20年鹤壁市土地利用转移矩阵变化量汇总

km2

4 绿色化下的林地转移变化

绿色化是对生态环境保护的政策性要求,包含在生产、生活甚至价值取的方方面面,正如河南省中原经济区建设用的“两不”:不以牺牲农业和粮食、不以牺牲生态和环境为代价。对于土地利用来说,绿色化强调的正是对林地的保护。

4.1 土地利用转移矩阵分析

在鹤壁市3期土地利用空间数据库中使用ArcGIS空间分析功能对1993~2003年、2003~2013年的土地利用进行叠加分析,并使用Tabulate Area工具算出不同阶段的栅格格式土地利用转移矩阵。依据初期某土地类型与末期某土地类型的转移数值可以分别计算该土地类型面积的减少量和增加量。在知道增减量的基础上,通过简单加减可以算出土地类型的总变化量以及净变化量[12],计算结果汇总如表8。

图6 1993~2003年鹤壁市林地增加与减少构成

图7 2003~2013年鹤壁市林地增加与减少构成

由表8数据可知:(1)1993~2003年耕地和建设用地都呈增加趋势,林地及其他两类则呈减少趋势; (2)2003~2013年耕地、未利用地急剧减少,林地、水域以及建设用地净增加。下面可分别从增加和减少角度计算林地在过去20年的变化来源于哪种地类,结果如图6、图7。

4.2 1993~2003年林地转移情况

结合表8与图6可知: (1)林地的增加量与减少量均主要来自未利用地,且减少多于增加,净变化为林地减少1.165 km2; (2)除未利用地之外,林地增加主要来源于耕地,林地减少主要由于建设用地。

1993~2003年这10年中,国家开始注意土地开发利用中的环境保护问题,林地主要来源于对未利用地的开发与利用。1998年制定保护山林与禁止滥砍滥伐的国务院通知, 1999年修改森林法后林地得到一定程度保护[13]。但政策的实施需要一定时效,因此此阶段林地增加中来源于退耕还林还草的仅占7%。

4.3 2003~2013年林地转移情况

结合表8与图7可知: (1)林地的增加量主要来源于未利用地,其次为耕地,净变化为林地增加了8.558 km2; (2)此阶段林地减少方向较为复杂,主要是被水域占据,其次是未利用地与建设用地。

2003~2013年相较前一阶段,林地增加中来源于耕地的比重变大,说明退耕还林还草政策的效力变大了,同时也符合河南省中原经济区建设“两不”的要求。林地减少中水域部分主要是盘石头水库的扩建,由于盘石头水库位于西部山区,此处林地茂盛,水库建设使得林地减少。该阶段进入工业化与城镇化的新阶段,因此建设用地对林地的侵占比前10年猛烈。为实现“绿色化”,应对建设用地实现内部挖潜,避免其过度对外扩张,以此减少对林地的侵害。而工程建设用也应严格注意对生态环境的保护。

5 结论

该文基于“五化”视角,通过“信息化”手段对鹤壁市过去20年土地利用动态变化进行了分析,可得出结论如下。

1、过去20年鹤壁市“工业化与城镇化”水平逐步提高,建设用地面积急剧扩张1.435倍。淇滨区的扩张速度与动态度均最大,随着紧凑度的逐步提升成为鹤壁市城市组团新中心。但建设用地的扩张是以侵占其他用地为代价的,应在未来发展中控制周边外溢,提高内部挖潜。

2、鹤壁市耕地资源丰富, 20年间呈现先增后减趋势,面积总体小幅减少。前10年浚县耕地增加速度与贡献度最大,且斑块少而聚集度高,这是其实现“农业现代化”的物质基础,后期的减少表明对耕地可持续利用的潜在威胁,应引起注意。

3、鹤壁市林地资源20年间先减后增,面积总体增加。这符合“绿色化”的客观要求,也是中原经济区建设的强调重点。虽然退耕还林还草政策作用斐然,但存在水利工程及建设用地的侵占现象,应在未来的发展中着力于对生态环境保护。

[1] 中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见. 人民日报, 2015-05-06

[2] 河南省粮食生产核心区建设规划(2008~2020年)河南省委省政府,2008

[3] 中原经济区规划. 国家发展与改革委员会, 2012

[4] 周宏仁. 中国信息化和电子政务的发展.中国信息界, 2010,(1): 4~8

[5] 张宇, 陈龙乾,周天建,等.基于决策树的土地利用覆盖分类及变化研究.中国农业资源与区划, 2014, 35(6): 115~116

[6] 耿明斋. 新型城镇化引领“三化”协调发展的几点认识.经济经纬, 2012, (1) 4~5

[7] 陈丽霞. 城镇化背景下洛阳建成区扩张与耕地动态变化研究.郑州大学硕士学位论文, 2014, 25~26

[8] 鹤壁市人民政府. 鹤壁市城市总体规划2007~2020年.鹤壁, 2007

[9] 王成军, 吴厚纯,费喜敏.城市化加速期维持我国耕地数量稳定的可行性分析.中国农业资源与区划, 2015, 36(3): 79~84

[10]李建春. 银川市耕地变化与基本农田空间布局优化研究.中国农业大学博士学位论文, 2014, 45~48

[11]田洁玫. 基于现代农业发展的北疆棉区农地流转规模效益研究——以玛纳斯县为例.新疆农业大学硕士学位论文, 2013, 1~3

[12]刘瑞, 朱道林.基于转移矩阵的土地利用变化信息挖掘方法探讨.资源科学, 2010, 32(8): 1544~1550

[13]甄霖, 谢高地,杨丽,等.泾河流域土地利用变化驱动力及其政策的影响.资源科学, 2005, 27(4): 34~36

STUDY ON DYNAMIC CHANGES OF LAND USE IN HEBI CITY BASED ON DEVELOPMENT OF FIVE MODERNIZATIONS

Tian Jiemei1, Ren Yu1, Chen Jie2

(1.School of Public Administration, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China;2. School of Water Conservancy and Environment, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

The Central Committee in China puts forward the development strategy of five modernizations which is helpful to promote the sustainable use of land resources. As one of the core grain producing area in Henan Province, Hebi City is in the list of Central Plains Economic Region at the same time and affords the double burdens of not only ensuring the food security but also realizing the rise of central china. Taking Hebi City as an example, this paper studied the dynamic changes of land use based on "industrialization", "urbanization", "agricultural modernization", "greenization" and "informatization" which was called "five modernizations". Using the RS, GIS, ENVI software, ArcGIS software and Fragstats software, it analyzed the change of construction land, agricultural land and forest land. The results showed that the construction land of Hebi City was expanded and concentrated, and the development mode of the urban construction was "one nuclear and double star". At the same time, the rich cultivated land resources concentrated from 1993 to 2013 under the "agricultural modernization". But with the effect of the rapid expansion of the construction land, the cultivated land resources had been reduced in the past 20 years, which become a big problem for saving the cultivated land resources. The forest land had a net increase of 8.558 km2, but there was still a problem of invasion. Finally, it suggested that it should take intensive conservation as the most important core, and protect the ecological environment as the leading point of using potential of land resources to realize the sustainable development of all kinds of land resources.

five modernizations; Hebi city; land use; dynamic change

10.7621/cjarrp.1005-9121.20160439

2015-09-09

田洁玫(1988—),女,山东聊城人,博士研究生。研究方向:土地可持续利用与信息化管理。※通讯作者:陈杰(1966—),男,河南长垣人,博士、教授、博士生导师。研究方向:土地资源管理。Email: jchen@zzu.edu.cn

国家自然科学基金项目“基于分类距离-环境协变量回归模型的土壤数字化制图研究”(40971128); 科技部“十二五”农村领域国家科技计划课题“砂质潮土中低产田改良研究与示范”(2012BAD05B02-7)

F321.1;F301.2

A

1005-9121[2016]04-0228-09