油茶—川西小黄菊复合经营中根系分布特征研究

倪荣新,葛永金,洪小平,吴英俊,何小勇,刘跃钧

(1. 浙江省丽水市林业技术推广总站,浙江 丽水 323000;2. 浙江省丽水市林业科学研究院,浙江 丽水 323000;3. 浙江省龙泉市林业局,浙江 龙泉 323700;4. 浙江省遂昌县林业局,浙江 遂昌 323300)

油茶—川西小黄菊复合经营中根系分布特征研究

倪荣新1,葛永金2,洪小平3,吴英俊4,何小勇2,刘跃钧2

(1. 浙江省丽水市林业技术推广总站,浙江 丽水 323000;2. 浙江省丽水市林业科学研究院,浙江 丽水 323000;3. 浙江省龙泉市林业局,浙江 龙泉 323700;4. 浙江省遂昌县林业局,浙江 遂昌 323300)

2015年11月,在浙江省龙泉市油茶(Camellia oleifera)—川西小黄菊(Pyrethrum tatsienense)复合经营林地中,采用分层挖掘和环刀法取样,使用Win Rhizo系统分析根系根长、体积,测定生物量,对复合经营根系空间分布特征进行研究。结果表明,复合系统中川西小黄菊地下根系密度、体积分布趋势较为一致,在树冠滴水线附近较小,根系各指标数值随着距离增加而增大,在离滴水线30 cm左右达到最大值;在垂直方向随着土层深度的增加而显著减少(置信概率95%),根系绝大部分分布在0 ~ 20 cm的土层。油茶的根长密度、生物量和体积在树冠滴水线附近占比分别为34.76%、28.27%和35.23%,随着距离增大而减小;根长密度、生物量和体积在20 cm以下土层占比分别为82.27%,74.66%和89.39%。油茶单作条件下的根系根长密度、生物量和体积在水平分布上随着距离增大而逐渐减少,但其相对值却比复合系统大,其根系在0 ~ 20 cm的土层分布有所增加。复合系统根系在水平方向,在滴水线附近的重叠程度为0.76,垂直方向的> 20 ~ 40 cm土层中的重叠程度为0.69。

油茶;复合系统;根系;川西小黄菊

农林复合系统的树木和作物之间竞争包括地上竞争和地下竞争,与地上部分相比,地下部分的竞争更大程度上决定复合经营各组分之间的关系[1]。植物根系中的细根承担着吸收水分和矿质营养的生理功能,也决定植物群体间或个体间对土壤资源的竞争能力[2~3]。农林复合系统中,树木和间种作物的根系在土壤空间分布及形态特征的变化, 反映了复合系统对资源利用的互补或竞争的程度[4]。浙江省丽水市现有油茶(Camellia oleifera)林面积6.9万hm2,其中新造油茶林面积1.44万hm2,大部分都种植在新垦造的土地上。这类立地由于表土被翻埋于地下,土壤结构被破坏,新翻上来的土壤瘠薄,易被雨水冲刷,导致严重的水土流失,尤其在台风季节更为严重,造成了严重的生态破坏。近年来,在油茶生产过程中进行林农间作, 起到以耕代抚、以耕代管的作用,节省大量抚育和管护经费, 增加经济收入, 发挥土地的综合效益。目前,研究油茶作物复合系统方面的研究大多集中在复合系统的土壤养分[5~7]和林分生长[8~10]等方面,较少涉及到地下根系的空间分布特征。本研究选择浙江省丽水市油茶—川西小黄菊(Pyrethrum pulchrum)复合经营系统的根系空间分布特征,以期为合理指导油茶—川西小黄菊复合经营提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地处于浙江省和福建省结合部的浙江省龙泉市,27° 25′ ~ 28° 57′ N,118° 41′ ~ 120° 26′ E,属中亚热带季风气候,中山、丘陵地貌,温暖湿润,年平均气温11.5 ~ 18.3℃,年平均降水量1 838.0 mm,年平均日照时数1 769.0 h,无霜期180 ~ 280 d。油茶新造林地为低丘缓坡开发地,砖红壤,土层厚度为60 cm,东南、西北坡向,2011年裸根苗造林,株行距2 m×3 m,2015年11月,油茶平均高度(2.2±0.6)m,平均地径(5.0± 0.6)cm,平均冠幅1.5 m×1.5 m。2014-2015年连续2 a在油茶林行间树冠投影面积外的空间套种4行川西小黄菊,套种株行距为30 cm ×30 cm,调查时川西小黄菊平均高度为(65±7)cm,同时设置不间作样地作为对照。

1.2 研究方法

2015年11月进行取样。在试验地随机设置3块667 m2的样方,样方内进行每株检尺,测定冠幅、株高、地径等指标,每个样方以冠幅平均值为标准选择3株样株,以树干基部为中心,在垂直行间方向,对称挖掘2个剖面,深度为60 cm,以树冠投影边缘为0点,树冠投影内为负,树冠投影外为正,在-30、0,30、60 cm处用环刀在垂直方向0 ~ 20 cm、>20 ~ 40 cm、>40 ~ 60 cm分层取样,编号后带回实验室。将带根土团倒入80目网筛浸泡24 h,冲洗后分别拣出油茶和川西小黄菊根系,将选好的根系用ESPON扫描仪获取根系形态结构图像,用Win Rhizo 根系分析系统分析油茶和川西小黄菊根系的长度、体积,之后将根系放入烘箱75℃至恒量,测量其生物量,并采用以下公式转变为密度值:

式中:X为根系各指标密度值,xi为实测值,v为环刀容积,n、k为样地内样本总数和样点总数。

采用以下公式计算水平和垂直方向的根系重叠程度,以根长密度、根系生物量、根系体积的平均值作为复合系统根系重叠程度指标:

式中:C为根系重叠程度,X油茶为油茶根系各指标密度值,X川西小黄菊为川西小黄菊与之对应的根系指标密度值。

1.3 数据处理

采用Excel 2003进行数据分析和整理以及图表制作。

2 结果与分析

2.1 复合系统川西小黄菊根系分布特征

由图1可以看出,川西小黄菊地下根系单位体积的根长、体积水平分布趋势较为一致,即在树冠滴水线位置较小,随着距离增加而增加,在离树冠30 cm左右达到最大,分别为198.58 cm/dm和7.31 cm3/dm,在60 cm时有所下降,其原因可能在树冠投影的滴水线位置,油茶与川西小黄菊根系交界面竞争所致。从根系生物量来看,随着距离的变化,没有明显的变化,为0.62 ~ 0.84 g/dm-3,生物量之间没有显著差异。

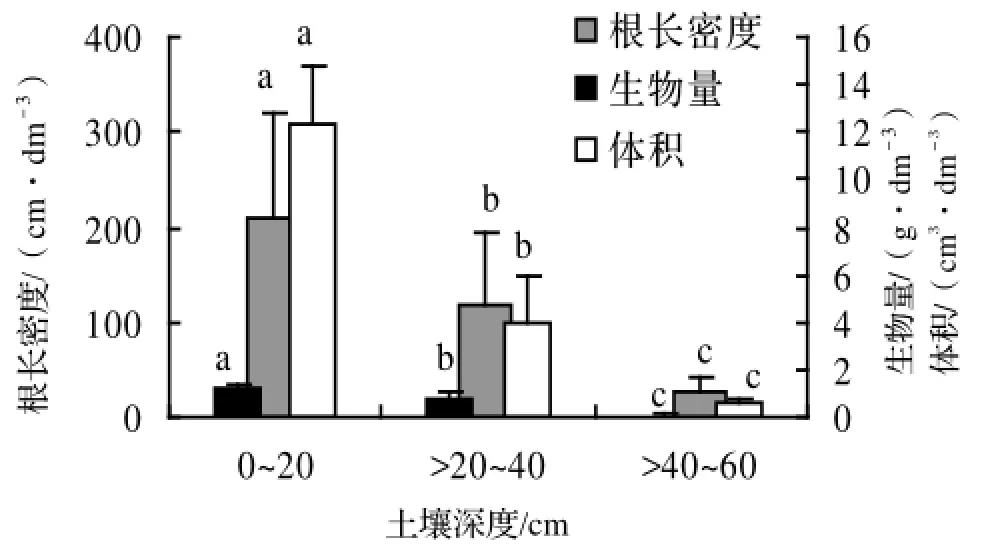

由图2可以看出,川西小黄菊根系分布在垂直方向趋势相对水平方向更为明显,随着土层深度的增加,其分布随之显著减少,根系绝大部分分布在0 ~ 20 cm的土层,其中根长密度、根系体积、根系生物量占比达59.19%、73.91%和59.27%,在> 40 ~ 60 cm土层,3个指标的占比分别为7.56%、2.83%和3.43%。

2.2 复合系统油茶根系分布特征

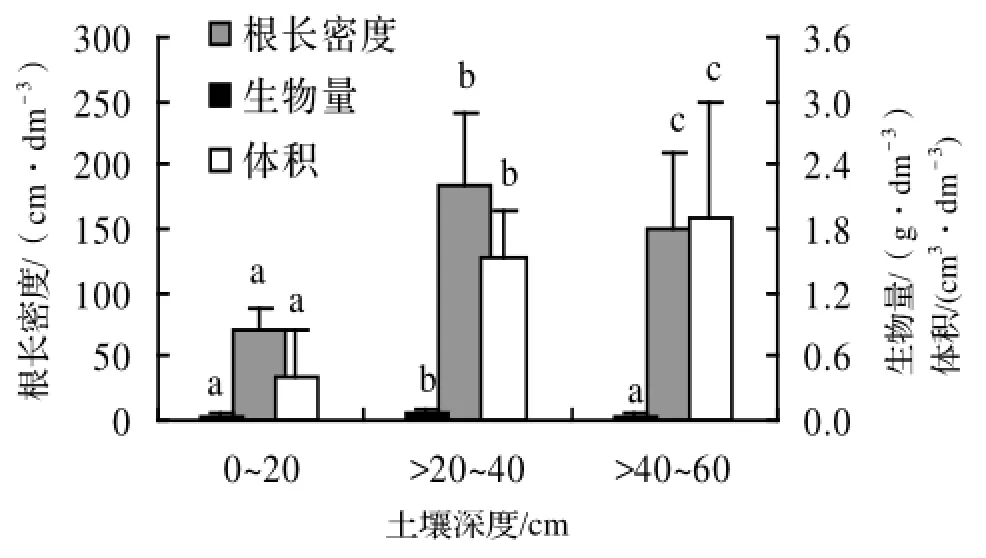

图3反映了复合系统中油茶根系的水平分布特征,可以看出,油茶根系在树冠滴水线附近各指标均较大,根长密度、生物量和体积3个指标占比分别为34.76%、28.27%和35.23%,其基本规律呈现为离冠幅距离越大,其数值相对减少,所调查的油茶林为2011年造林,其根系生长尚处于扩张过程,另一个原因可能是外围根系遭遇川西小黄菊根系的竞争。

图4反映了复合系统中油茶根系的垂直分布特征,可以看出,油茶的根系基本分布在20 cm以下土层,根长密度、生物量和体积3个指标占比分别为82.27%、74.66和89.39%。与图2相比较,可以明显看出,油茶与川西小黄菊根系的垂直分布处于不同的竞争层次。

图1 复合经营系统川西小黄菊根系水平分布特征Figure l Horizontal distribution of P. tatsienense roots in intercropping stand

图2 复合经营系统川西小黄菊根系垂直分布特征Figure 2 Vertical distribution of P. tatsienense roots in intercropping stand

图3 复合经营系统油茶根系水平分布特征Figure 3 Horizontal distribution of C. oleifera roots in intercropping stand

图4 复合经营系统油茶根系垂直分布特征Figure 4 Horizontal distribution of C. oleifera roots in intercropping stand

2.3 单作条件下油茶根系分布特征

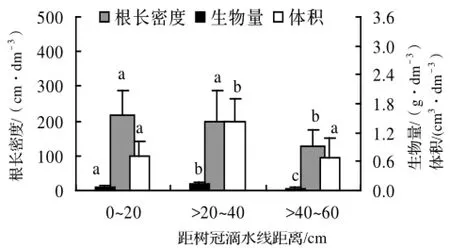

图5 单作条件下油茶根系水平分布特征Figure 5 Horizontal distribution of P. tatsienense roots in pure stand

图6 单作条件下油茶根系垂直分布特征Figure 6 Vertical distribution of P. tatsienense roots in pure stand

图5和图6反映了单作条件下油茶的根系分布特征,与复合经营相比,其水平分布的趋势并没有太大变化,即随着距离增加,其数值逐渐减少,但其相对值却比复合经营要大,其在0、30 cm处的根长密度比复合经营要高51.98%和133.54%,生物量则分别高39.70%和59.87%,但是根系体积则有所降低,分别比复合经营低13.76%和34.78%。

从根系垂直分布来看,由于没有川西小黄菊根系的竞争,油茶根系在0 ~ 20 cm的土层分布有所增加,其根长密度、生物量、根系体积3个指标的占比分别为39.61%、26.79%和25.75%,相比复合经营的7.56%、3.43%和2.83%,占比有大幅上升,也反映出在复合系统中,油茶根系由于在0 ~ 20 cm土层遭遇川西小黄菊根系的竞争,为了避开这种竞争,油茶根系有向下生长的躲避行为。

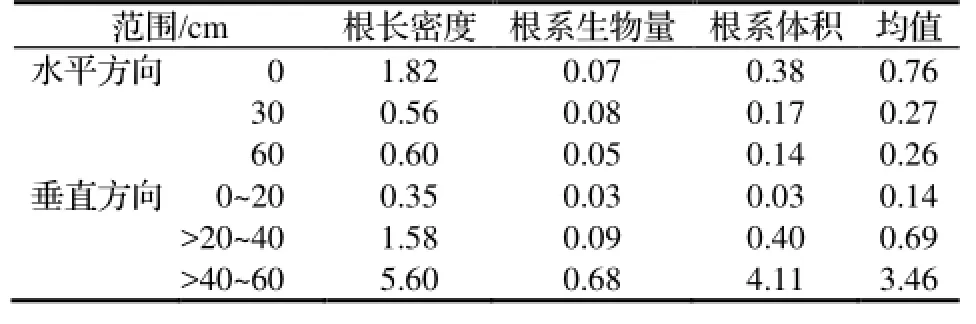

一般认为,重叠程度越接近数值1,表示根系竞争越激烈。从表1可以看出,在水平方向,复合系统根系的重叠程度随着距离油茶树冠滴水线位置增大而减小,竞争最激烈部分在滴水线附近;而垂直方向,0 ~ 20 cm以川西小黄菊根系占主导,> 40 ~ 60 cm以油茶根系占主导,复合系统的根系竞争在> 20 ~ 40 cm的土层。整体来看,复合系统的根系重叠程度均较小。

表1 复合系统根系各指标重叠程度Table 1 Overlap of root index in intercropping stand

3 结论与讨论

农林复合经营系统中,树木和作物之间地上部分相互竞争,地下根系竞争则更为激烈,复合系统根系的分布特征,是整个系统资源利用互补性或竞争性判定的重要指标[11]。根系中细根的空间结构和分布特征更具有重要的意义,它们决定了复合系统中各方对水分、养分等资源的竞争强度及能力[3]。目前已有学者开展了胡桃(Juglans regia)等树种与普通小麦(Triticum aestivum)、大豆(Glycine max)等作物复合系统根系分布特征的研究,结果与本研究基本一致。马常明等[12]在研究单作与间作条件下胡桃根系分布特征时发现,在单作和间作条件下,胡桃根系整体上呈现随土壤深度加深而减小的变化趋势,间作模式下的核桃根系有一定的下移现象。本研究发现,油茶—川西小黄菊复合经营中,川西小黄菊的根系随着土层深度的增加显著减少,绝大部分根系分布在0 ~ 20 cm的土层中,根长密度、生物量和体积占60% ~ 70%,油茶根系基本分布在>40 ~ 60 cm土层,根长密度、生物量和体积占比高达82.27%、74.66%和89.39%。与油茶—川西小黄菊复合经营相比较,单作油茶根系的水平分布的趋势并没有太大变化,即随着距离增加,各指标数值逐渐减少,但其相对值却比复合经营要大,说明油茶根系遭遇到川西小黄菊根系的竞争,但竞争并不剧烈。从根系垂直分布来看,由于没有川西小黄菊根系的竞争,油茶根系在0 ~ 20 cm的土层分布有所增加,其根长密度、生物量、根系体积的占比分别为39.61%、26.79%和25.75%,相比复合经营的7.56%、3.43%和2.83%,占比有大幅上升。这与王来等[13]在研究核桃与小麦复合系统的细根分布时,也发现核桃细根根长密度变小、垂直分布重心下移的趋势一致。本研究结果表明:油茶单作与复合经营相比,也反映出在复合系统中,油茶根系由于在0 ~ 20 cm土层遭遇川西小黄菊根系的竞争,为了避开这种竞争,油茶根系由向下生长的躲避行为。同样的结果来自吴永波等[14]对杨树—小麦复合系统和何春霞等[15]对核桃—决明子复合系统的研究,其结论均与本研究中油茶根系分布特征基本一致。有研究表明,复合系统中林木细根根长密度在径向上随距树干基部距离的增加呈先增加后减少的趋势[12~16],但在本研究中,这种趋势并不明显,在油茶幼林与作物复合经营模式中,作物均种植在油茶树冠滴水线外围,油茶树冠下基本没有作物,油茶幼林的根系并没有扩展太多,其根系激烈竞争区主要集中在树冠投影附近。在复合系统和单作模式下,树木和作物为了最大限度地获取水分和矿质营养等资源,其根系对环境条件表现出形态学和时空分布特征的相应变化[17~19]。本研究表明,油茶—川西小黄菊复合经营系统中的油茶根系分布与单作间存在一定的差异,油茶林带和间作物地下根系之间也存在一定的相互影响,但并不严重。

[1] Schroth G. Tree root characteristics as criteria for species selection and system design in agroforesty[J]. Agrofor Sys, 1995, 30(1):125-143.

[2] 骆宗诗, 向成华, 章路, 等. 花椒林细根空间分布特征及椒草种间地下竞争[J]. 北京林业大学学报,2010,32(2):86-91.

[3] Bowen G D. Tree Roots and the Use of Soil Nutrients [M]. London: Academic Press, 1984.

[4] 陈桂平,柴强,牛俊仪. 不同禾豆间作复合群体的时空分布特征[J]. 西北农业学报,2007,16(5):113-117.

[5] 滕维超,刘少轩,曹福亮,等. 油茶大豆间作对盆栽土壤化学和生物性质的影响[J]. 中南林业科技大学学报,2013,33(2):24-27.

[6] 奚如春,丁锐,邓小梅,等. 江西省油茶林地不同母岩土壤养分限制因子研究[J]. 江西农业大学学报,2013,35(1):124-130.

[7] 彭秀,曾静,李秀珍. 间作对油茶幼林生长及土壤养分的影响[J]. 四川林业科技,2013,34(4):14-17.

[8] 查钱慧,杨亚慧,黄永芳. 2种间种对油茶林地土壤养分含量的影响[J]. 亚热带植物科学,2015,44(2):130-134.

[9] 高伟,袁德义,葛永金,等. 套种不同作物对油茶光合特性的影响[J]. 浙江林业科技,2014,34(2):9-13.

[10] 冯金玲,郑新娟,杨志坚,等. 套种模式对油茶生长及根际土壤理化性质的影响[J]. 森林与环境学报,2015,35(4):324-330.

[11] 吴刚,李静,邓红兵. 农林生态系统界面生态学初探[J]. 应用生态学报,2000,11(3):459-460.

[12] 马长明,翟明普,刘春鹏. 单作与间作条件下核桃根系分布特征研究[J]. 北京林业大学学报,2009,31(6):181-186.

[13] 王来,仲崇高,蔡靖,等. 核桃-小麦复合系统中细根的分布及形态变异研究[J]. 西北农林科技大学学报,2011,39(7):64-70.

[14] 吴永波,吴殿鸣,薛建辉,等. 杨树—冬小麦间作系统细根分布特征及对施氮的响应[J]. 生态与农村环境学报,2015,31(3):320-325.

[15] 何春霞,孟平,张劲松,等. 华北低丘山区核桃-决明子复合模式的根系分布[J]. 林业科学研究,2013,26(6):715-721.

[16] 许华森,云雷,毕华兴,等. 核桃—大豆间作系统细根分布及地下竞争[J]. 生态学杂志,2012,31(7):1 612-1 616.

[17] 史彦江,俞涛,哈地尔·依沙克,等. 枣粮(棉)间作系统枣树根系空间分布特征[J]. 东北林业大学学报,2011,39(10):59-64.

[18] 甘雅文,李隆,李鲁华,等. 南疆核桃间作冬麦复合系统根系分布特征研究[J]. 西北农业学报,2015,24(3):102-110.

[19] 朱小虎,陈虹,张立宇,等. 核棉间作下核桃根系生长及与地上部生长相关性研究[J]. 北方园艺,2009(8):104-106.

Root Distribution of Intercropping Camellia oleifera with Pyrethrum tatsienense

NI Rong-xin1,GE Yong-jin2,HONG Xiao-ping3,WU Ying-jun4,HE Xiao-yong2,LIU Yue-jun2

(1. Lishui Forestry Extension Station of Zhejiang, Lishui 323000, China; 2. Lishui Forestry Institute of Zhejiang, Lishui 323000, China; 3. Longquan Forestry Bureau of Zhejiang, Longquan 323700, China; 4. Suichang Forestry Bureau of Zhejiang, Suichang 323300, China)

Soils were sampled in stand of intercropping Camellia oleifera with Pyrethrum tatsienense in 2015 in Longquan, Zhejiang province for determine root length, volume and biomass. Results showed that density and length of P. tatsienense roots had similar horizontal distribution, smaller around water dripping line of crown, and increased with the distance to the line, and topped 30 cm from the line. While vertical distribution of density and length of roots decreased with the depth of soil layer, most of root system distributed at 0-20cm layer. Root length density, biomass and volume of C. oleifera around water dripping line occupied 34.76%, 28.27% and 35.23% of the total ones and decreased with increase of the distance, while that under layer of 20cm took 82.27%, 74.66% and 89.39%. Overlap of horizontal root system in intercropping stand was 0.76 near water dripping line, and 0.69 of vertical direction at layer of >20-40.

Camellia oleifera; intercropping system; fine roots; Pyrethrum tatsienense

S718.4

A

1001-3776(2016)04-0010-05

2016-01-19;

2016-04-06

中央财政林业科技推广示范跨区域重点推广示范项目(2011TK037);丽水市高校、科研院所农业科技成果推广基地建设项目(2012JDJS04)

倪荣新(1965-),男,浙江绍兴人,高级工程师,从事油茶等木本油料技术研究。