基于心理理论视角的点球方向决策研究

杨子鹏,李 杰

基于心理理论视角的点球方向决策研究

杨子鹏,李 杰

结合量化研究与部分质性研究,借助实验室文字模拟的点球实验、视频点球游戏和现实的点球情境,探索不同层级的心理理论对守门员和罚球队员点球方向决策的影响及其原因。研究结果显示,对于罚球队员来说,在双方完全陌生的时候,存在一个很明显的偏好方向,而在知道守门员了解自己的罚球偏向后,表现出了左右均衡的罚球策略,这样的趋势在3个实验中是一致的;对于守门员来说,扑向自身偏好的次数随心理层级的增加逐渐减少,而与罚球队员偏好方向的一致性则呈现先升后降的趋势,当双方都相互了解的时候,守门员的方向选择回到了均衡水平,只是略有向射门偏好方向倾斜。研究说明,心理理论层级影响点球球员的方向决策,表现为球员在了解对手的偏好时会据此改变自己的原有偏好,而在认为对方了解自己的状态时,则会刻意避免自己出现对某个方向的偏好。

心理理论;运动决策;点球方向;内部调节;外部调节

1 前言

在现代足球比赛中,双方攻守节奏更快,突入禁区的次数更多,获得点球的机会也随之增加[11]。与此同时,在多届世界大赛中均出现了要通过点球决出胜负的比赛。2006年德国世界杯,德国队门将莱曼在点球大战中成功扑出阿根廷队阿亚拉和坎比亚索的点球,帮助德国队进入半决赛。2012年欧洲冠军联赛决赛,切尔西门将切赫在比赛中扑出了罗本的点球,又在点球大战中扑出奥利奇和施魏因施泰格的点球,尽管拜仁的诺伊尔扑出了马塔的点球,切尔西队还是凭借切赫的出色发挥夺得冠军。2014年巴西世界杯,荷兰队替补上场的门将克鲁尔在点球大战中成功扑出哥斯达黎加队队长鲁伊斯和乌马纳的点球,帮助荷兰队进军半决赛。3场点球大战令人印象深刻,它们的共同之处在于,4位门将在点球大战前均从教练组得到了对方球员罚点球偏好的信息,比如,更喜欢射哪个方向,高球或低球等,这些信息对于之后判断对方点球方向提供了巨大帮助。仅考虑扑球的方向,3位门将几乎全部都判断正确了。在现代的体育运动中,收集信息更为容易,数据也更加丰富详尽,它们对于比赛带来的影响是不容忽视的。收集到对手的信息或是知道了本方的信息已被对手收集都可能在心理层面对球员产生影响,进而产生基于信息对对方球员心理状态的推测,影响其在场上的行为决策,因此,本研究旨在从心理理论(Theory of Mind)的视角探索球员做出点球方向决策的规律,以期为提高球员的决策正确率提供理论指导。

1.1 点球

点球是在除守门员外无其他人防守情况下,主罚队员直接进行射门的一种特殊的得分手段。随着足球比赛的攻守转换速度越来越快,使球门区内的拼抢更加激烈,出现点球的机率也大大增加。于此同时,欧洲杯、世界杯、欧洲冠军联赛等大赛中各队更加注重防守,120 min仍然是平局的情况屡有出现,点球大战更加容易出现。点球有时可以成为左右比赛胜负的重要因素,所以,在比赛中能否成功防守点球,成为各队重要的研究重点。

当前,对守门员防守点球,有一种观点认为:扑出点球靠运气,没有扑出也很正常。但纵观目前国际高水平足球比赛可见,守门员对策略和信息的应用提高了扑中点球的概率,而其获取信息、利用信息、做出决策的加工过程,尚需科学的深入讨论。

国外已有很多研究探索了影响点球的因素,从罚球队员的角度来说,Hill与Barton(2005)认为,穿着红色球衣较蓝色球衣会有更好的表现[19];Horikawa和Yagi(2012)认为,高特质焦虑的运动员更容易产生高状态焦虑从而干扰踢点球的表现[20];Wilson(2009)等人的研究显示,当球员感受到高度的威胁时,他们会更长时间的注视门将,并且将球径直踢向门将,致使射门精确性下降[34];Bar-Eli和Azar在2009年的研究中指出,门将扑到球门上1/3区域球的概率为0,但是,仅有13%的点球是射向这些区域的[15];Kocher,Lenz和Sutter等(2004)认为,对于罚球的两方来说,哪队先踢并不影响最后获胜的概率[22];而Jordet等(2009)指出,在裁判的哨声响起后,等待时间稍长一些的队员罚进的概率要大一些[21]。从守门员的角度来说,Palacios-Huerta(2003)研究指出,右利脚射手倾向于踢左边,左利脚射手倾向于踢右边,门将据此做出判断能有更大的概率扑到球[27];Dicks等(2010)的眼动研究表明,门将更可能是通过观察踢球者的动作而推断射门方向的[17];Shim等(2011)在研究中发现,门将将手臂高举过头顶被认为比下压手臂防守面积更大,这种感知身高臂长的差异也能够对罚球队员产生影响[31];Wilson等(2009)认为,守门员可以通过一些分散自己注意力的行为引起罚球队员注意,从而对罚球过程产生影响[34]。

在国内的研究中,更多的是统计分析了比赛中点球罚球与扑救的数据,实证研究相对较少,其中,谢国栋(1996)研究了运动员的趋避动机冲突对罚点球成功率的影响,指出当罚点球风险性较大时,趋的动机强度大于避的动机强度,有利于罚点球成功率的提高[11];张晓刚等(2010)通过眼动研究了守门员在防守点球时的策略,认为罚球运动员的支撑脚、摆动腿、脚触球是决定射门方向的主要观察点[13];周培勇等(2013)通过录像解析探究了守门员扑点球动作的时间空间特征,守门员在射手脚触球前大约200 ms开始出击。接近来球瞬间,身体处于球门的左(右)下半部,防守宽度从左球门柱内侧135 cm到右球门柱内侧113 cm(从射手的位置看)[14]。

1.2 运动决策

从罚球队员和守门员的角度看,可以将射点球与扑点球同样看作一种决策行为,是球员对射向球门某一方向的选择。Gilovich(1984)认为,世界上最适合做决策研究的是运动领域,因为运动领域是关系到人类决策过程潜在的研究实验室[17]。Ripoll(1991)通过研究也认为,运动过程中存在大量的信息处理过程和决策[30]。运动本身被认为是观察行为发起、记忆和决策行为显现的一种背景。在认知心理学思想下,运动员在运动情境中所面临的各项任务是:给情景特征命名并查找这些特征;寻找和探测与运动任务有关的线索;确定线索模式;调整注意方向和决策。信息加工最终要导致运动决策,由于知觉的复杂性和反应速度的重要性,做出决策所依据的常常是很有限的信息量。高水平的运动员是明智的信息加工者,能够利用预感、直觉或猜想来确认和加工那些必要的线索,并利用这些信息进行合理的冒险(马启伟,张力为,1998)[6]。根据运动认知心理学的以上思想,可以将运动决策定义为:在复杂的运动情境中,运动员依据有限的信息量,进行信息加工,利用预感、视觉搜索来确认和加工那些必要的信息,并利用这些信息进行合理的决策(孟国正,2011)[7]。

在体育运动当中,运动者的每一个动作都是在人脑的支配下完成的,脑是运动行为的决策中心。运动决策就是运动者在运动情境中感知信息、加工信息和采取行动的全过程。它不同于一般决策任务的主要特点,是决策可利用的信息少,时间压力大和结果的不确定性。对于那些较复杂的、开放性的运动项目来说,运动决策的水平直接影响着运动员技术水平的发挥和运动成绩的好坏,因此,对运动决策的研究是体育运动领域中的一个重要问题[3]。

在点球过程中如罚球队员需要在有限的时间里决定射向球门的哪个方向,使用哪个脚背,发多少程度的力,以及是否采用欺骗技巧等等,与此同时,守门员也需要在极短的时间里观察罚球队员的动作,选择扑救方向,并做出扑救动作。这一系列活动都离不开运动决策,而运动决策的速度与准确性则直接决定了点球的成功与否。

1.3 心理理论

在运动决策的过程中,很多决策是在基于对于他人心理状态的推测基础上做出的,对于他人心理及行为的预测,形成了决策前的预判。以点球过程为例,守门员基于数据统计而推测对方惯常射球门左侧,故倾向于向左侧扑球,即为基于推测做出的预判,并最终产生相应的行为活动。如何正确理解和推测他人的心理状态,成为影响行为决策的关键因素,而这正是心理理论中重要的研究部分。

Premack和Woodruff(1978)在研究黑猩猩的认知能力时,首次提出心理理论(Theory of Mind,简写为ToM)[29]。心理理论,即个体具有将自身及其他个体的行为归因为心理状态的能力,由此产生的对行为原因的推论组成一个理论系统。心理理论使得个体能够对自身及其他个体的行为进行解释和预测,从而在个体的社会认知、社会行为、个体间理解与社会交往中起着至关重要的作用[1,2,4,10]。

心理理论包括一级心理理论和二级心理理论,一级心理理论(first order ToM)又称作一阶心理理论,是指个体推测人物A的心理状态的能力。而二级心理理论(second order ToM)又称作二阶心理理论,相比于一级心理理论,主要区别体现在个体能够洞察的心理状态的嵌入量增加了,具体是指个体推测及推理人物A对于人物B的心理状态认知所产生的心理状态的能力,也就是说,个体推测人物A的心理状态,而人物A的心理状态是源于人物A为了推测人物B的心理状态[12]。在点球情境中,守门员的心理状态即其推测罚球队员的心理状态而产生。

关于心理理论的研究起源于对幼儿的研究,之后从单纯的研究儿童早期走向了毕生研究。在研究成人心理理论方面,国内外一些学者使用与研究儿童心理理论相类似的实验任务,一些心理理论故事普遍的出现在这些研究者的研究过程中。与研究儿童心理理论时情境不同,在阅读完心理理论故事后,成人被试需要对刚阅读完的故事中的人物心理做出解释、归因或者推论。这一类的实验任务有:“双重欺骗任务”、“白谎任务”、“失言任务”、“隐喻任务”和“欺骗任务”等,但在这些任务运用于成人的研究中,较多的出现了天花板效应[5]。

现阶段,在成人心理理论的研究方面,多集中于研究心理理论的特点,以及与执行功能、情绪家庭环境、语言和社会功能等的关系以及非正常成人心理理论的特点,而被试的选取也多集中在大学生这个特定人群。

1.4 本文研究的目的与意义

早期决策研究关注专家与新手在决策结果上的优劣差异,提出了一些假说和模型解释运动信息加工的机制,但多数研究未把决策过程看作一个连续过程进行研究,而是集中在决策过程的某一阶段或将决策过程分解到知觉水平进行研究。例如,分别有研究探讨了球衣颜色、罚球队员的顺序、心理技能、射门策略、公众评价、准备时间等对点球成功率的影响。而在比赛情境中,从点球的整体过程来看,对于门将和罚球队员来说了解对方所产生的行为变化也是不同的。门将对于罚球队员的了解越来越充分,往往在罚点球前能详细的了解到各罚球队员的惯用脚,方向偏好等数据性信息,这有可能极大的提高点球被扑出的概率,同时也对罚球队员是否改变原有罚球偏好进行罚球提出了挑战。

因此,本研究将点球作为一个整体的决策过程,从心理理论的视角来考察个体基于心理状态的相互推测所做出的点球决策。本研究的目的在于关注足球运动中的点球情境下,不同层级的心理理论对于守门员和射门队员点球方向决策的影响,并探索其背后的原因。

本研究的理论意义在于,从一个新的角度探索了影响足球运动员点球决策的影响因素,开拓了理论视角,丰富了运动情境中的心理理论及运动决策的研究,并且希望能够从心理理论的角度来解释运动员决策行为的变化,进而探索心理理论在博弈双方中的应用。另外,现有关于心理理论的研究绝大多数集中于儿童心理理论的发展,尚少有对成人群体的心理理论研究。借助点球过程,本研究可为成人心理理论的研究提供一个具有广泛应用价值的范式,从而推动关于心理理论对个体行为影响的研究。从实践意义来看,通过本研究,希望为足球运动员,甚至更多运动项目的运动员提供了一种罚球或者防守的策略,并为运动员在球场的运动决策提供行为指导,提高项目成绩。

2 研究内容

2.1 问题

本研究所探讨的主要问题是不同心理理论层级下点球情境中球员如何调节自己偏好的方向,以及如何调节对于对手选择方向的预期。

2.2 假设

心理理论层级对于点球球员的方向决策有影响,表现为球员可能改变自己的原有偏好,出现与偏好不一致的变化。2.3 实验方法

在本研究中,对于心理理论的层级做如下界定:对于守门员来说,0级即“双方互相都不了解,完全陌生”,1级为“守门员知道对方的罚球偏好方向”,2级是“罚球队员知道守门员知道了他的罚球偏好方向”;对于罚球队员来说,0级为“双方互相都不了解,完全陌生”,1.5级则是“罚球队员知道守门员知道了自己的罚球偏好方向” (这种状态介于心理理论的1级与2级之间,故界定为1.5级)。由于点球过程主要是由罚球队员主导的,故守门与射门在心理理论上的层级定义也不完全相同。

在实验中,自变量为不同的心理理论层级,而因变量对于守门员和罚球队员略有不同。对于守门员,考察的因变量为:与自身扑救偏好方向的一致性,与罚球队员罚球偏好方向的一致性,以及方向判断成功率;至于罚球队员,因变量关注:与自身罚球偏好方向的一致性,方向选择成功率。对于罚球队员来说,他是主动的一方,点球的罚球方向是由罚球队员进行选择,较少受守门员的影响,所以在罚球队员方就不讨论与守门员扑救方向的一致性。

实验1是完全的、严格控制的实验室实验,实验2是与真实的人进行模拟的点球大战游戏,实验3则是完全的、在现实情境中进行的实验,故从实验1到实验2引入了更多对于真实的人的心理理论的考虑,而相较于前2个实验,实验3更加真实,对于心理理论的考虑也会更加复杂。从实验1到实验3的系列实验旨在通过对真实情境模拟的逐渐增强,寻找点球与心理理论背后一般性的规律。2.4 实验过程

通过实验条件的操控,首先让参与者在无任何信息输入的情况下(即0级),做10次方向判断,收集其基线数据,之后给予1级(守门员)或1.5级(罚球队员)信息,再次完成10次方向判断,收集此层级的数据,最后对于守门员来说,再提供2级信息,进行最后的10次方向决策,全部实验完成。

3 实验1

本项实验通过基于心理学实验软件E-Prime2.0编制的标准化实验程序考察不同心理理论层级下,由普通大学生扮演的守门员和罚球队员在点球扑救和射门方向上的差异。

3.1 研究参与者

普通在校大学生70名,剔除平均反应时小于200 ms的2份数据,有效数据68份。其中,守门员组47人,罚球队员组21人。

3.2 实验设计

本研究守门部分为单因素(心理层级:0级、1级、2级)组内设计,射门部分为单因素(心理层级:0级、1.5级)组内设计。因变量包括射门组的内部调节及方向选择得分,与守门组的内部调节、外部调节及方向判断得分。

3.3 实验材料

邀请足球专业学生拍摄一系列罚点球和守门的图片(如图1,图2),图片均为第一人称视角,作为正式实验的实验材料,在计算机程序中向被试呈现,保证情境模拟的真实性。

图 1 射门组研究参与者所看到的实验图片和文字说明

Figure 1. Stimuli and Description forParticipates in Shooter Group

图 2 守门组研究参与者所看到的实验图片和文字说明

Figure 2. Stimuli and Description forParticipates in Goalkeeper Group

3.4 实验程序

请实验参与者进入实验室,通过观看一个3 min左右的小视频,内容是2006年世界杯的点球大战录像剪辑,诱导其想象处于点球大战的情境中。

之后,对于守门员组的研究参与者来说,告知其将准备防守罚球队员罚出的点球。在0级的情况下,要求参与者根据自己的直觉进行方向左右的判断,做出10次判断,收集基线数据。在1级实验条件下,通过实验室的电脑向参与者呈现对手以往比赛罚球的方向偏好的文字信息,例如“你面对的点球手是××,我们的数据库显示,在他主罚的27次点球中有17次射向球门右侧,占63%,10次射向球门左侧,占37%”,被试在此情境下进行10次判断。程序中呈现的方向比例是真实的(即确实为63%与37%),但不应用于单个被试的单个实验中,而是在全部被试面对的所有罚球中应用,中间的顺序随机打乱。在2级实验条件下,向被试呈现文字信息,如“你面对的点球手已经知道你收集了他的点球数据,即他可能知道了你知道他更喜欢射向球门左侧”,在此情境下再次完成10次方向判断。比例及顺序同1级。程序中每次判断完成后会呈现反馈,告诉被试此次选择的方向是否与射门方向一致。

射门部分的程序与守门部分大致相同,但是仅有2个心理层级,即0级和1.5级。在0级情况下研究参与者仍是无任何提示信息,仅依照自己偏好进行10次方向选择,收集基线数据。在1.5级实验条件下,被试收到的信息是“你前10次射门偏好方向是左(或右),已被电脑自动记录,将作为下一轮电脑扑救方向的参考”,再次进行10次点球射门方向选择。每次方向选择完毕后,电脑自动反馈此次射门方向与守门员扑救方向是否一致。

3.5 统计处理

使用Excel完成数据录入,采用SPSS 18.0统计软件对数据进行配对样本t检验、单样本t检验和重复测量方差分析。

3.6 实验结果

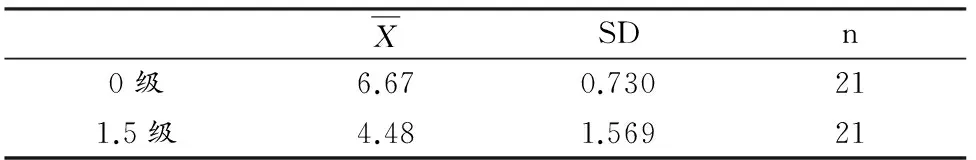

3.6.1 射门组的内部调节

射门组的内部调节即为1.5级心理理论层级下与初始偏好方向的一致性,也就是当罚球队员知道对手已了解了自己的射门偏好时,会怎样调整自己射门的偏好方向,以及相较于初始状态调整了多少。表1是射门组在2个层级下打向自身偏好方向的次数的描述统计量。

表 1 射门组不同心理层级下射向被试自身偏好方向次数的描述统计一览表

Table 1 Descriptive Statistics of Shooting their Own DirectionPreferences in Different Psychological Levels of the Shooter Group

XSDn0级6.670.730211.5级4.481.56921

对0级与1.5级的次数差异进行配对样本t检验,t(20)=6.271,P=0.000,差异显著。

从数据趋势可以看出,在双方均不了解的情况下,射门队员是存在一个明显的偏好方向的,但是在得知守门员了解自己后,对某一方向的偏好不再明显,变得更加左右均衡。

3.6.2 射门组的方向选择得分

若射门方向与守门方向不一致则记1分,若一致为0分,描述统计的结果见表2。

表 2 射门组不同心理层级下方向选择得分的描述统计一览表

Table 2 Descriptive Statistics of Scores in DifferentPsychological Levels of the Shooter Group

XSDn0级5.711.419211.5级4.901.30021

对研究参与者的射门得分进行配对样本t检验,t(20)=2.504,P=0.023,0级与1.5级下的得分存在显著差异。将2个层级下的得分与5(完全随机)进行单样本t检验,0级时差异显著,t(20)=2.791,P=0.013,1.5级时差异不显著,t(20)=0.180,P=0.859。

3.6.3 守门组的内部调节

守门组的内部调节即为1级和2级心理理论层级下与初始偏好方向的一致性,也就是守门员在知晓对方信息增加的情况下,每个层级行为依赖于自身偏好方向产生变化的程度,等于在获得信息之后相较于原始偏好变化了多少。表3是守门组在3个层级下扑向自身偏好方向的次数。

经重复测量方差分析检验,心理层级的主效应显著,F(2,72)=9.139,P=0.000,两两比较的结果显示,0级与1级下扑向偏好方向的次数存在显著差异,MD=0.919,P=0.040,0级与2级差异显著,MD=1.919,P=0.000,1级与2级差异边缘显著,MD=1.000,P=0.061,表现为在0级时守门员有一个明显的扑救方向偏好,随着心理层级的逐渐增加,这种偏好逐渐降低,趋于左右均衡。

表 3 守门组不同心理层级下扑向被试自身偏好方向次数的描述统计一览表

Table 3 Descriptive Statistics of Saving theirOwn Direction Preferences in Different PsychologicalLevels of the Goalkeeper Group

XSDn0级6.891.370471级5.972.205472级4.972.32747

3.6.4 守门组的外部调节

守门组的外部调节即为1级和2级心理理论层级下与被告知的罚球队员偏好方向的一致性,也就是随着心理层级的变化,守门员的决策对罚球队员偏好方向的依赖程度的变化,等于在获得信息之后相较于罚球队员的偏好变化了多少。表4是守门组在3个层级下扑向罚球队员偏好方向的次数。

表 4 守门组不同心理层级下扑向罚球队员偏好方向次数的描述统计一览表

Table 4 Descriptive Statistics of Saving Shooters’ PreferenceDirection in Different Psychological Levels of the Goalkeeper Group

XSDn0级4.7240.159471级7.1020.226472级5.6330.24147

经重复测量方差分析检验,心理层级的主效应显著,F(2,96)=17.432,P=0.000。两两比较的结果显示,0级与1级下扑向偏好方向的次数存在显著差异,MD=-2.378,P=0.000,0级与2级存在显著差异,MD=-0.909,P=0.019,1级与2级差异显著,MD=1.469,P=0.002。

对3个层级下的扑救方向数据与5(即左右均衡无偏向)进行单样本t检验,0级时差异不显著,t(46)=0.140,P=0.889,1级时差异显著,t(46)=-4.541,P=0.000,2级时差异显著,t(46)=-3.071,P=0.004。

3.6.5 守门组的方向判断得分

若扑救方向与射门方向一致则记1分,若不一致为0分,描述统计的结果见表5。

对研究参与者的扑救方向得分进行重复测量方差分析,层级的主效应显著,F(2,96)=4.617,P=0.015。两两比较的结果显示,0级与1级间得分存在显著差异,MD=0.796,P=0.012,0级与2级之间边缘显著,MD=0.714,P=0.060,1级与2级之间差异不显著,MD=-0.082,P=0.857。

表 5 守门组不同心理层级下方向判断得分的描述统计一览表

Table 5 Descriptive Statistics of Scores in DifferentPsychological Levels of the Goalkeeper Group

XSDn0级4.801.514471级4.001.791472级4.081.94547

在与5(完全随机情况)进行单样本t检验后结果显示,0级时差异不显著,t(46)=-0.944,P=0.350,1级时差异显著,t(46)=-3.908,P=0.000,2级时差异显著,t(46)=-3.304,P=0.002。

3.6.6 讨论

从守门组的数据分析可以看出,在攻守双方互相都不了解时,他们存在一个自己喜好扑救方向,但是随心理层级的增加,也就是获得信息层次的增加,守门员逐级放弃了自身对于某个方向的偏好,转而变得更加左右均衡,明显与初始状态不同,故守门员的策略并不是主要依赖于内部调节,而是依赖于对手信息的外部调节。

同时,从数据上可以看出,获取对方信息后,守门员更倾向选择罚球队员偏好方向,而在双方都相互了解的情况下,几乎是回到了初始的状态,但并不是完全左右均衡,存在略微倾向罚球队员的偏好方向。而对于罚球队员,在知道对方收集了自己的偏好信息后,表现出了射向非偏好方向的趋势,部分放弃了原有的方向偏好。

从得分上看,心理层级对于守门员扑救方向判断的得分带来了影响,并且互不了解情况下的得分与获得信息后的得分差异显著,而单方面了解对手与双方互相了解之间则不显著。得分在得到信息后出现了降低,但信息的层级并没有对得分产生影响。在与随机情况进行比较后得出,互不了解时与随机猜测差异不显著,获得信息后差异显著,但均是低于随机猜测的水平。守门员对于方向的选择是由电脑设置的总量控制的完全随机,在此基础上,罚球队员的方向得分在被守门员了解的情况下出现了显著降低。通过与随机状态的比较发现,在互不了解时得分是显著高于随机猜测的,但是在被守门员了解时,得分与随机猜测并无差异。

4 实验2

本项实验将通过模拟性更强的点球游戏环境,考察不同心理理论层级下,由普通大学生扮演的守门员和射门队员在点球扑救和射门方向上的差异。

4.1 研究参与者

普通在校大学生45名,剔除守门组1人(全部轮次选择同一方向),有效数据44份。其中,守门员组19人,射门队员组25人。

4.2 实验设计

本研究守门部分为单因素(心理层级:0级、1级、2级)组内设计,射门部分为单因素(心理层级:0级、1.5级)组内设计。

4.3 实验材料

选用实况足球游戏8作为模拟点球环境的游戏软件。如图3。

图 3 实况足球游戏点球大战游戏截图

Figure 3. Screenshot of Penalty Shootout Game in Winning Eleven

4.4 实验程序

实验2射门与守门部分流程与实验1基本相同,但是由主试助手(实验结束前未告知实验目的)与研究参与者共同进行实况足球游戏的点球大战,主试助手的射门(或守门)方向均按照实验前已设定好的左右比例相等的随机序列呈现,被试并不知情。实验数据由另一名主试进行记录。4.5 统计处理

使用Excel完成数据录入,采用SPSS 18.0统计软件对数据进行配对样本t检验、单样本T检验和重复测量方差分析。

4.6 实验结果

4.6.1 射门组的内部调节

表6是射门组在2个层级下打向自身偏好方向的次数描述统计量。

表 6 射门组不同心理层级下射向被试自身偏好方向次数的描述统计一览表

Table 6 Descriptive Statistics of Shooting Their Own DirectionPreferences in Different Psychological Levels of the Shooter Group

XSDn0级6.480.653251.5级5.241.26825

对0级与1.5级的次数差异进行配对样本t检验,t(24)=4.272,P=0.000,差异显著。与实验1相同,在双方均不了解的情况下,射门队员存在明显的偏好方向,但是在得知守门员了解自己后,变得更加左右均衡。

4.6.2 射门组的方向选择得分

若射门方向与守门方向不一致则记1分,若一致为0分,描述统计的结果见表7。

表 7 射门组不同心理层级下方向选择得分的描述统计一览表

Table 7 Descriptive Statistics of Scores in DifferentPsychological Levels of the Shooter Group

XSDn0级5.161.491251.5级5.281.51425

对每名研究参与者的射门得分进行配对样本t检验,0级与1.5级下的得分不存在显著差异,t(24)=-0.235,P=0.816。将2个层级下的得分与5(完全随机)进行单样本t检验,0级时差异不显著,1.5级时差异不显著。对研究参与者的射门得分进行配对样本t检验,0级时差异不显著,t(24)=0.537,P=0.597,1.5级时差异不显著,t(24)=0.924,P=0.364。

从得分上看,尽管0级与1.5级时存在着得分增加的趋势,但并不显著,并且2个层级下的得分与随机猜测的水平并无差异。

4.6.3 守门组的内部调节

表8是守门组在3个层级下扑向自身偏好方向的次数的描述统计。

表 8 守门组不同心理层级下扑向被试自身偏好方向次数的描述统计一览表

Table 8 Descriptive Statistics of Saving TheirOwn Direction Preferences in DifferentPsychological Levels of the Goalkeeper Group

XSDn0级6.630.831191级5.371.802192级5.321.85719

经重复测量方差分析检验,心理层级的主效应显著,F(2,36)=8.212,P=0.010。两两比较的结果显示,0级与1级下扑向偏好方向的次数存在显著差异,MD=1.263,P=0.013,0级与2级差异显著,MD=1.316,P=0.010,1级与2级差异不显著,MD=0.053,P=0.911。

4.6.4 守门组的外部调节

表9是守门组在3个层级下扑向自身偏好方向的次数。

经重复测量方差分析检验,心理层级的主效应不显著,F(2,40)=0.830,P=0.444。两两比较的结果显示,0级与1级下扑向偏好方向的次数不存在显著差异,MD=-0.524,P=0.317,0级与2级不存在显著差异,MD=0.048,P=0.926,1级与2级差异不显著,MD=0.571,P=0.229。

对3个层级下的扑救方向数据与5(即左右均衡无偏向)进行单样本t检验,0级时差异显著,t(18)=8.561,P=0.000,1级时差异不显著,t(18)=0.891,P=0.384,2级时差异不显著,t(18)=0.741,P=0.468。

表 9 守门组不同心理层级下扑向罚球队员偏好方向次数的描述统计一览表

Table 9 Descriptive Statistics of SavingShooters’ Preference Direction in DifferentPsychological Levels of the Goalkeeper Group

XSDn0级4.9520.16875191级5.4760.15040192级4.9050.1894919

4.6.5 守门组的方向判断得分

若扑救方向与射门方向一致则记1分,若不一致为0分,描述统计的结果见表10。

表 10 守门组不同心理层级下方向判断得分的描述统计一览表

Table 10 Descriptive Statistics of Scores inDifferent Psychological Levels of the Goalkeeper Group

XSDn0级5.741.327191级5.001.633192级4.741.44719

对每名研究参与者的扑救方向得分进行重复测量方差分析,层级的主效应不显著,F(2,38)=2.176,P=0.128,两两比较的结果显示,0级与1级间得分不存在显著差异,MD=0.737,P=0.181,0级与2级之间边缘显著,MD=1.000,P=0.056,1级与2级之间差异不显著,MD=0.263,P=0.583。在与5(完全随机情况)进行单样本t检验后得出, 0级时差异显著,t(18)=2.421,P=0.026,1级时差异不显著,t(18)=0.000,P=1.000,2级时差异不显著,t(18)=-0.793,P=0.438。

4.6.6 讨论

从守门员内部和外部调节的数据来看,尽管实验2的结果与实验1有差别,但是从结果的趋势上可以看出,两种调节方式表现出了相同的趋势,即内部调节逐渐降低,外部调节先增后减。而造成数据不显著的原因可能是,由于实验情境的模拟性更强,而且被试直接操作游戏,具身认知感更强,同时与研究参与者一同进行足球的游戏是真实的人,被试在游戏过程中收到心理层级的信息后可能考虑了更多的因素,比如欺骗,或是主试的策略调整等,而这些因素很难在游戏过程中被控制。

在得分上,射门组在射门方向的选择上与随机猜测相近,可能是研究参与者希望通过更加随机化的方向选择策略来干扰一同进行足球游戏的主试助手导致。对于守门组来说也是一样,在互不了解时依照自己的偏好进行方向判断,而获得信息后倾向于左右均衡,从而使得得分与随机猜测水平类似。

5 实验3

本项实验将通过完全在现实情境中进行的点球对战,考察不同心理理论层级下,作为守门员和罚球队员的受过专业训练的足球专项大学生和普通足球爱好者在点球扑救和射门方向上的差异。

5.1 研究参与者

足球专项大学生27名,其中罚球队员21名,守门员6名;普通足球爱好者18名,均为罚球队员(因为业余足球爱好者中,往往没有专职的守门员,多为其他位置队员临时兼任,故没有对业余组守门员进行现场实验研究)。

5.2 实验设计

本研究守门部分为单因素(心理层级:0级、1级、2级)组内设计,射门部分为2因素(心理层级:0级、1.5级)×(组别:专家、业余)的混合设计,组间因素为组别,组内因素为心理层级。

5.3 实验程序

实验3射门与守门部分的实验流程与实验1、实验2大致相同,邀请研究参与者来到足球场,其中罚球队员与守门员均是招募的足球专项大学生作为主试助手(即射门组进行实验时,守门员是足球专项的守门员,而守门组进行实验时,罚球队员是足球专项的大学生),方向仍是按照实验前已设定好的左右比例相等的随机序列呈现。实验数据由另一名主试进行记录。与实验1、2不同的是,考虑到疲劳效应对于守门员的影响较大,实验3中守门组每轮面对的点球次数减少为5次。守门组的实验照片见图4。

图 4 实验3守门组的实验照片

Figure 4. Photo of Goalkeeper Group in Experiment 3

5.4 统计处理

使用Excel完成数据录入,采用SPSS18.0统计软件对数据进行重复测量方差分析与单样本t检验。

5.5 实验结果

5.5.1 射门组的内部调节

表11是射门组专家与业余被试在2个层级下打向自身偏好方向的次数。经二因素重复测量方差分析检验,结果显示,心理层级0级与1.5级下的差异显著,F(1,37)=7.621,P=0.000<0.01,主效应显著,层级与组别的交互作用显著,F(1,37)=4.765,P=0.035。对心理层级和组别进行简单效应检验,组别在0级时差异不显著,F(1,37)=3.25,P=0.080,组别在1.5级时差异不显著,F(1,37)=2.42,P=0.128,专家组在心理层级上的差异显著,F(1,37)=11.35,P=0.002<0.01,业余组在心理层级上的差异不显著,F(1,37)=0.18,P=0.673。

表 11 射门组专家和业余队员不同心理层级下射向被试自身偏好方向次数的描述统计一览表

Table 11 Descriptive Statistics of Shooting Their OwnDirection Preferences in Different Psychological Levelsof the Professional Shooter Group and the Amateur Shooter Group

组别层级XSDn专家0级6.440.784181.5级5.221.51718新手0级6.050.590211.5级5.901.22121

2个组的被试在不同的心理层级下打向自身偏好方向的次数是存在变化的,但是,专家和业余被试却表现出了不同的策略,专家组呈现的是同实验1和2相同的趋势,即由某一方向的偏好转化为左右均衡的策略,而业余组则仍然还是存在着偏好的方向,也存在改变,但变化并不明显。

5.5.2 射门组的方向选择得分

若射门方向与守门方向不一致则记1分,若一致为0分,描述统计的结果见表12。

表 12 射门组专家和业余队员在不同心理层级下射门方向选择得分的描述统计一览表

Table 12 Descriptive Statistics of Scores in DifferentPsychological Levels of the Professional ShooterGroup and the Amateur Shooter Group

组别层级XSDn专家0级5.431.964181.5级5.281.76518新手0级5.171.383211.5级4.442.35721

对2个组每名研究参与者的射门得分进行重复测量方差分析,结果显示,心理层级的主效应不显著,F(1,37)=0.912,P=0.346,层级与组别的交互作用不显著,F(1,37)=0.409,P=0.526。在与5(完全随机情况)进行单样本t检验,结果显示,专家组在0级时差异不显著,t(20)=1.000,P=0.329,在1.5级时差异不显著,t(20)=0.742,P=0.467;业余组在0级时差异不显著,t(17)=0.511,P=0.616,在1.5级时差异不显著,t(17)=-1.000,P=0.331。

从得分上看,在守门员没有发生变化的情况下,心理层级对于得分并没有产生显著的影响,而且2个组在不同层级的得分上也不存在显著的交互作用,只是一定程度上表现出了得分减少的趋势。与随机情况相比较后得出,专家组和业余组在0级与1.5级时的得分均不与随机水平存在显著差异。

5.5.3 守门组的内部调节

在现实情境的研究中,考虑到每轮10次扑救,3轮一共30次扑救,对于守门员来说可能会产生疲劳效应,故每轮减少为5次扑救。由于守门组的被试数量太少,达不到统计检验所需要的数据量,故仅做出折线图展示专家组守门员的调节趋势(图5,均值情况见图6)。

图 5 不同心理层级下6位专家守门员与自身偏好方向的一致性

Figure 5. The Consistency of keeping Their OwnDirection Preferences in Different PsychologicalLevels of the Professional Goalkeeper Group

图 6 不同心理层级下6位专家守门员与自身偏好方向的一致性均值线

Figure 6. The Mean Line of the Consistency of KeepingTheir Own Direction Preferences in Different PsychologicalLevels of the Professional Keeper Group

5.5.4 守门组的外部调节

守门组的扑救方向与罚球队员偏好方向的一致性也未做统计检验,仅画出每个研究参与者的数据折线图。所以被试的图线见图7,均值的变化见图8。

图 7 不同心理层级下6位专家守门员与罚球队员偏好方向的一致性

Figure 7. The Consistency of Saving Shooters’PreferenceDirection in Different Psychological Levels of theProfessional Goalkeeper Group

图 8 不同心理层级下6位专家守门员与罚球队员偏好方向的一致性均值线

Figure 8. The Mean Line of the Consistency of SavingShooters’Preference Direction in Different PsychologicalLevels of the Professional Goalkeeper Group

5.5.5 守门组的方向判断得分

6位专家守门员方向判断得分的情况见图9,得分均值的情况见图10。

图 9 不同心理层级下6位专家守门员方向判断的得分

Figure 9. The Scores in Different PsychologicalLevels of the Professional Goalkeeper Group

图 10 不同心理层级下6位专家守门员方向判断的得分均值

Figure 10. The Mean Line of the Scores in DifferentPsychological Levels of the Professional Goalkeeper Group

5.5.6 讨论

从射门组的结果来看,数据呈现的趋势与实验1、2产生了不一致的变化,推测可能的原因是,业余组被试也考虑过做出射门方向上的变化,但是,因为射门能力上的不足,导致在不擅长的方向上并没有十足的把握射出高质量的点球,转而考虑继续选择自己的优势方向。对比专家组则不存在这样的顾虑,因为他们对于左右方向上都能射出高质量的点球,进而考虑更多的是方向因素。这有可能是导致现在实验结果产生的主要原因。而得分上,在守门员不变化时,4种情况下均与随机水平相近,说明不管专家点球手采取变换方向的策略,还是业余点球手保持原有偏好方向的策略,均对得分没有产生显著影响。

从6位专家守门员的数据中可以看出,在双方均不了解的情况下,守门员是存在一个比较明显的扑救偏好的,而在了解对手罚球偏好的时候,做出了调节自身扑救方向,向罚球队员偏好方向倾斜的趋势,这与实验1和实验2中的结果较为接近,但是,在双方都彼此熟悉的情况下,方向调节策略出现了分化,一部分守门员倾向于内部调节,即重新回到向自己的优势方向进行扑救,而另一部分守门员选择了返回外部调节,去追随罚球队员的偏好。

5.6 质性研究

5.6.1 研究参与者

实验3量化研究中的6名守门员,均为足球专项大学生,外加2名经常充当守门员的普通足球爱好的大学生。

5.6.2 访谈过程

主试在实验3结束后就实验过程中3个心理层级向被试进行提问,问题涉及守门员在收到信息后的心理状态及想法以及3轮实验中策略及方向选择的变化。

5.6.3 访谈结果

根据研究参与者的自我报告,首先是在双方都不了解的情况下如何做出关于扑救方向的决策行为。业余组守门员认为,可以通过观察罚球队员的助跑姿势,眼睛所看的方向,脚击球之前瞬间支撑脚的面对方向,大腿的摆动角度与幅度等来做出判断,而专家组守门员表示,更多是相信运气和直觉,类似于赌博,更加相信自己的优势方向,对于只要射向自己优势方向的点球,都有很大把握扑出。

在知晓了罚球队员的罚球偏好方向后,业余组表示会有意识的向偏好方向进行预判,而专家组则认为,仅只是纳入考虑的范围,并不一定会做出相一致的决定。但是,在实际的点球大战中,因为罚球队员的机会一般只有一次,不像本研究中设计的每个层级有5次罚球机会,所以,一旦收集到信息,扑救很大程度上会偏向罚球队员的偏好方向,因为这对于罚球队员来说,是一种更加稳妥的策略。

最后如果双方都互相了解之后,业余组倾向于回到初始的状态,仍然选择观察罚球队员的动作进行判断,而专家组的策略则出现分化,有的守门员倾向于以内部调节为主,认为应该坚信自己的优势方向,因为只要罚球队员一旦射向自己的优势方向,自己就有很大几率将球扑出,而另一些守门员认为,罚球队员在射点球时承受的压力更大,射向射手自己偏好方向似乎是一种更加保守的选择,因为射向自己不熟悉的方向可能会由于点球质量的下降而导致被守门员扑出的概率增大。

6 综合讨论

本研究中所采用的系列实验设计,是基于从实验室研究走向现场研究的模式,旨在发现一定的规律,并以此来指导实际情境中的点球活动。3个实验的结果一致表明,心理理论的层级——即罚球队员和守门员之间的了解程度——对于球员的点球方向决策有影响,随着信息层级的增加,自身原有的偏好不再明显。实验1是严格控制的实验室研究,对于情境的模拟性不强,同时研究参与者也主要是普通大学生,旨在探讨人们在面对点球情境时判断偏向的基本模式。由于大学生的心理理论发展已经成熟,故大学生被试的心理理论水平已经可以成为普通人的代表[9]。在实验2中加入了点球游戏,增强情境的模拟性,同时,研究参与者所表现出的实验结果同实验1产生了一定的差异,由此可以认为,情境的变化,特别是增加了一个真实的人与被试进行点球互动,一定程度上干预了被试的方向选择,变异的来源可以认为主要是情境的设置和情境中的人物参与。最后,实验3是完全在现场进行的研究,数据结果一定程度上表现出了与实验1、2的一致性,差异的来源可以被认为是对点球这样一个复杂系统的还原程度的提高所带来的。

综合3个实验的结果可见,罚球队员射门方向选择与自身偏好的一致性在3个实验中都呈现了相似的趋势,即由某个方向的偏好,转变为更加左右均衡,反映出了罚球队员希望通过适当规避自己的偏好方向来对抗守门员的猜测,这样一种心理状态,与预期的实验结果相一致,也说明了射门队员是存在内部调节的。从守门员的角度看,守门方向判断与自己初始方向偏好的一致性在3个实验中呈现出逐渐降低的趋势,与此同时,守门方向判断与罚球队员偏好方向的一致性则呈现先增后减的趋势,表现出守门员在心理层级增加的情况下,逐渐放弃了自身偏好的方向,并在知道对方罚球偏好时向该偏好方向倾斜,但在双方都互相了解的情况下又回归猜测的心理状态,说明对于守门员来说,内部调节和外部调节是同时存在的。从得分来看,在3个实验中,当守门员不变化时,射门队员尽管存在着对罚球方向的调节,但是,调节的结果却没有对得分带来显著影响,甚至在1.5级的情况下与随机猜测的结果没有显著差别,说明这样的变化仅从方向判断的角度来看,近乎是无意义的。而在实验1、2中,当罚球队员不变化的情况下,对于对手的了解反而导致了得分的下降,并且与随机猜测类似(实验3中正好相反,得分越来越高)。推测可能的原因,是实验1、2中每轮点球次数过多,尽管在总的表现上,射门队员是存在偏好方向的,但是,次数过多和完全随机的实验方向序列设置,导致了模拟的守门员被试在调节方向偏好后,也没有能带来得分的增加,而在实验3中,次数下降为5次后,得分出现了提高。

由实验结果可以引申出对前言中点球情境4位门将成功扑救的解释,门将们收集了对方罚球队员的信息,而对手对此并不知晓,故门将处于1级的情况,而点球手处于0级,门将选择依靠外部调节向射手的偏好方向倾斜,由此判断对了点球方向。从这一点可以推断,假如一方的心理层级高于另一方,在理论上是占据了胜利的优势的,但方向判断正确的概率也不是百分之百,因为罚球队员对于某个方向的偏好也达不到100%。由此可以引发猜想,可能在实际的点球情境中,是存在一个射门方向(仅考虑左右)的函数关系的:y=f(a,b,c),其中a,b分别为自己和对手的心理理论层级,c为罚球队员的射门方向偏好概率。此函数关系仅为推论,还需要更深入的研究才能确定。

纵观实验1、2、3中射门组被试的表现,可以很容易被发现的是,当罚球手知道自己的罚球偏好被守门员了解后,最有可能采取的策略是变换罚球偏好,使守门员感觉到更加难以预测。在实验3中,业余组被试也表现出了变换偏好方向的趋势,但并不明显,推测可能的原因是能力受限,很难在非偏好方向上踢出高质量的点球,故选择继续坚持偏好方向。而在守门组中,被试在知道对方的罚球偏好后采取的主要是外部调节的策略,在实验2中,外部调节数据不显著,而内部调节显著,可能的原因是研究参与者在决策的瞬间考虑的不仅仅是所给的信息,还有对于另一名扮演射门队员的玩家的猜测,这种猜测可能是双向的,即认为罚球队员会遵循偏好和打破偏好两种,由此可见,守门员在推测他人的心理状态时可能存在考虑方向上的差异,具体在每一轮中认为对方会遵循偏好,还是打破偏好,尚需更深入的研究来揭示。从实验3中对于专家和业余守门员的实验结果和访谈可以看出,在心理层级增加时,一部分被试表现出了同实验1、2中相近的策略,呈现出左右均衡的判断趋势,而另一部分选择了相信自己的优势侧。从访谈中得知,专家组守门员更加倾向于去猜测方向进行预判,而不是像业余组守门员那样去观察罚球队员的动作,这与原有的认知相反。进一步推测,出现这样情况的原因在于,业余组守门员在平时踢球中面对的更多的也是业余球员,点球的角度和速度相较于专家都要逊色很多,这其实是给业余守门员一个反应的时间与空间,使其来得及在观察之后做出反应。而专家组守门员选择猜测方向,更多并不是说明他们的能力弱于业余组守门员,而是他们平时遇到的点球几乎都是高质量的,速度更快,位置更接近死角,如果过多的选择观察则会贻误做出扑救动作的时机,反而导致扑球成功率的下降,在这样的情况下,预先选择自己的优势方向,或是猜测对手的方向成为更好的选择。在一些研究中得出的结论是,被试需要在罚球队员脚接触球之前就做出方向反应,才能保证有更大的概率来得及扑到球,这也说明专家守门员为什么需要更多的预先选定扑救方向[36]。

关于心理理论,成人心理理论的研究较为复杂,由于放在幼儿或青少年身上的研究范式在成人看来是非常简单的,很大程度上会出现天花板效应[5]。而假如重新编制成人心理理论的实验范式,很难控制成人的心理层级[5]。这也是本研究中所存在的一个问题。本研究基于前人对于一级和二级心理理论层级的定义进行设计,由于点球活动的主导方在射门队员,所以,针对罚球队员仅设计了0级与1.5级两个水平,即“互相均不了解”和“射门队员知道守门员了解了自己的罚球偏好”两种情况,因此在统计检验方面,也只检验了射门队员的内部调节能力,即与自己初始罚球偏好方向的一致性;而对于守门员来说,是存在0级、1级和2级3种水平的,即“互相均不了解”,“守门员知道,罚球队员的方向偏好”和“守门员知道,罚球队员明白自己的罚球偏好,已经被守门员掌握”,同时,守门员存在依赖自己进行调节和依赖对手进行调节两种情况,所以检验了守门员与初始扑救偏好方向的一致性和与射门队员偏好方向的一致性两种。

整合以上所有结果与讨论,可以提出对于现实情境中点球方向策略的建议:首先需要判断双方的心理层级处于什么样的水平,自己对于对手是否有了解,对手对于自己方是否有了解。对于罚球队员来说,需要收集对方守门员的优势扑救方向(即偏好方向),假如对方处于0级,那么,在避开对手的优势方向的前提下提高自己偏好方向的点球质量是成功的保障;假如对方处于1级,选择自己的非偏好方向更佳;假如对手已经处于2级情况下,选择在自己的偏好方向上打出更高的质量是更好的策略。而对于守门员来说,如果对方罚球队员处于0级情况,扑救方向向对手的偏好方向倾斜即可;假如对方已处于1.5级,相信自己扑救的优势方向会有更大的扑出点球的概率。

7 局限与展望

1.我们可以把点球看作是一个由罚球队员和守门员共同组成的封闭的系统,系统中的每个元素相互之间都会产生影响,故是一个复杂的整体。但是,受制于实验研究的原理,只能将这个封闭的系统拆开,从心理理论的角度分别去探究罚球队员与守门员这两个系统中的主要元素的作用与影响,故只能控制一个元素去观察另一个元素的变化,而这样做的结果就是会在一定程度上损失这个系统的完整性,未来的研究可更多地考虑由两者互动所带来的变化。

2.随着实验1到实验3情境模拟性的逐渐增强,外部效度提高的同时,内部效度存在一定程度的降低。在游戏情境和现场情境中,对于心理层级的控制很难做到完全如实验室研究那样的精确、恒定,由于情境所带来的外部因素的干扰,可能对于实验结果带来了一定程度的影响,但本研究3个实验的结果趋势均比较类似,说明可以利用实验室情境在较大程度上对真实情境做出模拟。

3.研究中所使用的专家组研究参与者来自于足球专项班和校足球队,没有使用专业足球运动员。尽管专项班的队员能力较为出众,但与专业球员还是存在一定差距,而这样的差距可能会使得研究所得结论的外部效度降低。未来的研究中会邀请专业足球运动员参与实验,对结论进行验证。

4.由于样本量不大,对于实验结果的稳定性也带来了一定程度的影响。特别是实验3中的守门组,专家守门员数量有限,业余足球爱好者中,专职作为守门员的也极少,使得结果无法进行统计检验,故添加了访谈环节。但是,访谈与真实点球过程中的表现仍存在一定距离,因为点球活动给人思考的时间并不多,更多的是在无意识的状态下做出的方向决策,而事后的对话守门员本人自身的归因并不能完全反映出当时的决策状态,未来研究可进一步考察球员有意识的报告与其无意识所做出的决策之间的联系与区别。

5.对于成人心理理论进行研究的实验范式很少,能够运用于运动领域的完全为零,本研究提供了一个契合成人心理理论,同时又在运动领域具有重要实用价值的实验范式,未来的研究可进一步检验并提高此范式的效度。

6.在本研究中,只通过实验及访谈探讨了单次点球情境中,方向决策变化的一个基本模式,而在现实的比赛情境里,点球还要区分为比赛中的点球与常规时间结束后的点球大战,与此同时,点球的罚球与扑球也会受到比赛重要性、场上比分、双方实力差距、球员状态等因素的干扰,这些均是在本研究中无法考虑的因素,故仅控制了变量。在未来的研究中应增加对于现实情境更多的考虑。

8 结论

1.心理理论层级对于点球球员的方向决策有影响,表现在球员在了解对手的偏好时会据此改变自己的原有偏好,而在认为对方了解自己的状态时则会刻意避免自己出现偏好。

2.对于点球的射门队员来说,在对方对自己了解增加的情况下,射门方向的选择更加倾向于左右均衡,而对于守门员来说,在了解对方的情况下,扑救方向会向信息方向倾斜,而双方都互相了解之后,这样的倾斜呈现回归初始状态的趋势。

3.对于专家点球手来说,提高点球成功率的策略是左右均衡,并且射门尽量避开守门员的优势方向;加强对于非优势侧的扑球训练和收集罚球队员偏好方向信息是专家守门员成功扑出点球所应采取的策略。

[1]陈友庆.“心理理论”的研究概述[J].江苏教育学院学报(社会科学版),2005,21(5):31-38.

[2]丁峻,陈巍.心理理论研究三十年:回顾与反思[J].心理学探新,2009,29(1):23-26.

[3]付全.运动决策研究综述[J].北京体育大学学报,2004,27(6):863-865.

[4]顾晨龙.述情障碍者心理理论的研究[D].安徽:安徽医科大学,2013.

[5]林佳燕,傅根跃,刘文庆.成人心理理论的研究回顾与展望[J].心理科学进展,2010,18(3):456-463.

[6]马启伟,张力为.体育运动心理学[M].浙江:浙江教育出版社,1998.

[7]马毅,马中林.运动决策研究进展[J].沈阳体育学院学报,2006,25(5):4-6.

[8]孟国正.高水平排球运动员运动情境中决策行为的脑神经机制研究[D].北京:北京体育大学,2011.

[9]强伟.大学生心理理论的特点及其与情绪调节策略的关系研究[D].郑州:郑州大学,2012.

[10]王美芳,陈会昌.错误信念理解后儿童心理理论的发展[J].心理发展与教育,2001,(2):45-49.

[11]谢国栋.运动员的趋避动机冲突对罚点球成功率的影响的实验性研究[J].武汉体育学院学报,1996,(3):57-62.

[12]张婷.执行功能和心理理论的关系[D].重庆:西南大学,2010.

[13]张晓刚.足球守门员在防守点球运动情境中眼动特征的研究[J].中国体育科技,2010,46(1):88-92.

[14]周培勇.从守门员扑点球动作的时间空间特征看足球运动员点球射门区域选择策略[J].首都体育学院学报,2013,25(1):67-71.

[15]BAR-ELI M,AZAR O H.Penalty kicks in soccer:An empirical analysis of shooting strategies and goalkeepers’ preferences[J].Soccer Soc,2009,10(2):183-191.

[16]BROTHERS L,RING B.A Neuroethological framework for the representation of minds[J].J Cognitive Neurosci,2005,4(2):107-118.

[17]DICKS M,BUTTON C,DAVIDS K.Availability of advance visual information constrains association-football goalkeeping performance during penalty kicks[J].Perception,2010,39(8):1111-1124.

[18]GILOVICH T.Judgmental biases in the world of sport[J].Cognitive Sport Psy,1985,(17):295-314.

[19]HILL R A,BARTON R A.Red enhances human performance in contests[J].Nature,2005,435(7040):293.

[20]HORIKAWA M,YAGI A.The relationships among trait anxiety,state anxiety and the goal performance of penalty shoot-out by university soccer players[J].Plos One,2012,7(4):151-158.

[21]JORDET G,HARTMAN E,SIGMUNDSTAD E.Temporal links to performing under pressure in international soccer penalty shootouts[J].Psy Sport Exe,2009,10(6):621-627.

[22]KOCHER M G,LENZ M V,etal.Performance under pressure:The case of penalty shootouts in football[J].Myths Facts Football,2004,25:61-72.

[23]MEMMERT D,HUTTERMANN S,HAGEMANN N,etal.Dueling in the penalty box:evidence-based recommendations on how shooters and goalkeepers can win penalty shootouts in soccer[J].Int Review Sport Exe Psy,2013,6(1):209-229.

[24]MORYA E,RANVAUD R,PINHEIRO W M.Dynamics of visual feedback in a laboratory simulation of a penalty kick[J].J Sports Sci,2003,21(2):87-95.

[25]NOЁL B,FURLEY P,KAMP J V D,etal.The development of a method for identifying penalty kick strategies in association football[J].J Sports Sci,2014,33(1):1-10.

[26]NOЁL B,KAMP J V D,etal.Implicit goalkeeper influences on goal side selection in representative penalty kicking tasks[J].Plos One,2015,10(8):1-8.

[27]PALACIOS-HUERTA I.Professionals play minimax[J].Rev Economic Stu,2003,70(2):395-415.

[28]PERNER J,WIMMER H.“John thinks that Mary thinks that……”:attribution of second order belief by 5-to 10-year-old children[J].J Exp Child Psychol,1985,39:437-471.

[29]PREMACK D,WOODRUFF G.Does chimpanzee have a theory of mind[J].Behavior Brain Sci,1978,1:515-526.

[30]RIPOLL H.The understanding-acting process in sport:The relationship between the semantic and the sensorimotor visual function[J].Int J Sport Psy 1991,22:221-243.

[31]SHIM J,LUTZ R,VAN DER KAMP J,etal.The perceived height of a goalkeeper adopting muller-lyer postures[J].J Sport Exe Psychol,2011,32:113- 114.

[32]VAN DER KAMP J.A field simulation study of the effectiveness of penalty kick strategies in soccer:Late alterations of kick direction increase errors and reduce accuracy[J].J Sports Sci,2006,24(5):467-477.

[33]WEIGELT M,MEMMERT D,SCHACK T.Kick it like Ballack:The effects of goalkeeping gestures on goal-side selection in experienced soccer players and soccer novices[J].J Cognitive Psychol,2012,24(8):1-15.

[34]WILSON M R,WOOD G,VINE S J.Anxiety,attentional control,and performance impairment in penalty kicks[J].J Sport Exe Psychol,2009,31(6):761-775.

[35]WOOD G,WILSON M.Quiet-eye training for soccer penalty kicks[J].Cognitive Process,2011,12:257-266.

[36]Y LI,ALEXANDER M J L,GLAZEBROOK C M,etal.Prediction of kick direction from kinematics during the soccer penalty kick[J].Int J Kinesiol Sports Sci,2015,3(4):1-7.

Study on Decision-making of Penalty-kick Direction from the Perspective of Mind Theory

YANG Zi-peng,LI Jie

This study focuses on exploring the influence of different levels of theory of mind on the decision for penalty-kick direction for both shooters and goalkeepers in a laboratory stimulated penalty situation,penalty video games and real penalty-kicks with the combination of quantitative research and part of qualitative research.The result shows that for the shooters,there is an evident preferred direction when they are total strangers,after knowing the goalkeepers he then knows his bias,shows a balanced strategy,which trends were identical in three experiments;for the goalkeepers,the frequency of self-preference direction decreased with increasing levels of Theory of Mind,while the consistency of shooter’s preferred direction increased first and then decreased.When they know each other well,goalkeepers chose to return to equilibrium level,with only slight incline to the shooter’s preferred direction.The levels of theory of mind influence the penalty players’ direction decision-making.Football players will change their own direction preference when they know the opponents’ preferred direction,but deliberately avoid direction preference when studied by opponents.

theoryofmind;sportdecision-making;penalty-kickdirection;internaladjustment;externaladjustment

1002-9826(2016)04-0091-12

10.16470/j.csst.201604013

2015-09-28;

2016-04-23

中央高校基本科研业务费专项资金资助课题(北京体育大学,2016QN017)。

杨子鹏(1993-),男,云南昆明人,主要研究方向为面孔信息加工的脑机制,Tel:(010)62989565,E-mail:yzp1187@163.com;李杰(1981-),男,内蒙古包头人,讲师,博士,主要研究方向为运动认知,Tel:(010)62989565,E-Mail:lijie.psy@gmail.com。

北京体育大学 运动心理学教研室,北京 100084 Beijing Sport University,Beijing 100084,China.

G804.8

A