中国绘画与中国画

——“国画”视觉表现元本价值的当代意义

文/徐勇民

中国绘画与中国画

——“国画”视觉表现元本价值的当代意义

文/徐勇民

徐勇民工作室的博士生、硕士生们来自不同的专业和教育背景,在多元的文化浪潮中,坚持传统与当代并重的精神,将探索现当代水墨语言的可塑性作为教学的元点,并鼓励学生在此基础上努力寻找语义表达的“自我”属性,在当代文化境遇中承续文脉精神。在包容和自由的工作室氛围里,学生的天性得以保护,潜质被无限激发,同学们自由大胆涉猎不同题材样式,展现出视觉语言探索的创新性和多元发展的可能性。

“中国绘画”与“中国画”——我们常常不太经意这一对术语涵义所指,以及它们在中国历史文化发展坐标上所处的位置。不同维度决定了它们各自处在不同层面应有的涵义。

“中国绘画”包含了中国文化史中一切二维空间内人们创造的视觉表现样式。“中国画”则特指经千年演化,以寄情山水放达情性的文人画为发初,用毛笔在帛纸(这也是迄今为止仍在使用着的世界上最具柔性的绘画材料)等材质上形成我们认知其为“中国画”的视觉表现样式。

“中国画”冠以国,名称谓界定出与其他画种之别,多年来,我们从中体会到模糊的荣誉感远大于它精确的视觉定义。“中国画”伴随着文化地位的沉浮,风风雨雨,一路前行。尤其在近现代,它历经变革最多,招致的批评也最甚。尽管它兼具优雅精致与豪放旷达的美学品质已深深地渗入了中国人视觉触感与身心律动中。

近代中国,随着西方文化强势输入,“中国画”称谓显示出的“荣誉感”细致勾勒出文化处于弱势境遇中流露的心理自我慰藉。社会的动荡,文化吸取上形成的偏激,使其表现手法应有的拓展受到了阻碍。五四运动以来,对中国传统文化展开了全面的革命性的反思。一部分有志融合异质文化的实践者们,常常由此引发出力促“中国画”时代演变而不得志的积愤之辞。“中国画”专业术语的约定俗成,应该让我们在今天将中国视觉文化价值重新审视,将其内涵转换充实成时代所需要的更为宽广的心灵表述。

黄其华/三人行之二彩墨140cm×68cm2001年

李颖婷/山海经之一绢本100cm×70cm2014年

从艺术样式特质看,“中国画”具有其“视觉表现元本价值”,即原创性和纯粹性。原创性源于其绘画形态在“天人合一”的古代哲学观引导下,明显有别于其他绘画样式。如散点透视,它借眼睛物理作用于客观物象观察,外化为作者主观表达所需的画面形态。纯粹性即指符号表征明晰,具有超越摹拟物象的视觉语言特质。它弱化物质属性,以缩短形式语言与精神表现契合的距离。如线描、“墨分五色”等,用提炼于自然的非摹拟符号去建立画面形式的秩序。实践个体希望观众与自己有趋同的感受,在自然和画面尺度间寻求适应,已形成为传统美学中的标准。“视觉表现元本价值”集中凸显了视觉艺术语言的经典性,这也就是为什么我们看许多古今中外艺术家们作品不会有隔膜与疏离。

任何一种艺术样式的存在和发展,是由它自身包容性是否宽广和创造性是否有活力决定的。上个世纪80年代,视觉艺术贪婪地吸取演绎着现当代西方艺术样式,并史无前例地将其作为今天文化生活的一部分。一时间,视觉文化意识迅速地膨胀并逐渐成熟起来。这要求我们一方面需要对传统语言进行有效遴选;另一方面,又要体现出对现实生活敏锐的观照和对鲜活表现形式的吸纳。

目前,中国画实践个体的状态可分为二类:

一、“自在表现状态”。作者以驾轻就熟的技法,将经典视觉符号呈现的程式美,作为自己表现的起点,在历史演变而认同的题材或体裁中圈定出一块天地,去自在地表现。于是,我们看到一派文人情致,伴着山峦云霭风花雪月花鸟鱼虫……渗透到视线所及的生活范围。历史学家汤因比曾说“古典教育是一种无价的恩惠”。“自在表现状态”使中国画获得了自给自足良好的文化滋养,成为了中国人文化教养优雅自我心境闲适的视觉符号表征。

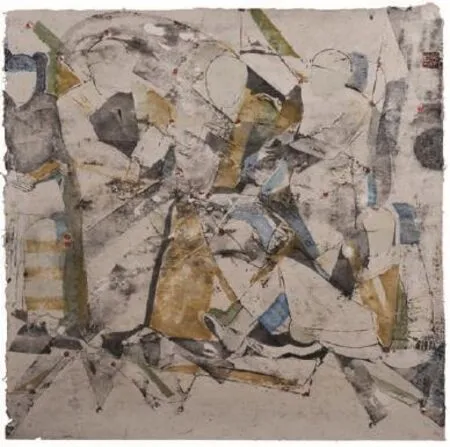

魏建明/苍穹下的存在98cm×98cm2011年

魏建明/记忆心电图之红98cm×98cm2012年

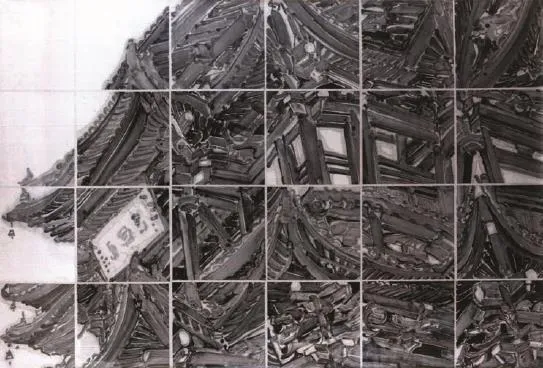

杨鹏/繁缕香纸本水墨155cm×145cm 2014年

杨鹏/密语秋日纸本水墨192cm×180cm2014年

二、“干预性表现状态”。作者已经看到“视觉表现元本价值”扩展的可能性和必要性,希冀以自己个性化的实践状貌当代多彩生活。他们敏感地意识到,以往审美法则已容纳不了多样化表现形式的膨胀。干预性实践与当代艺术语言存在着相似性,画面形态呈现出一种“陌生的熟识”,它直接给视觉习惯的辨识带来困惑。正是这样的困惑,让中国画在现代有了无休无止的种种论争。这里有必要特别谈一下“水墨画”。水墨符号是中国画“视觉表现元本价值”的精粹。它在发展中不断演化,成为了一个常观常新的开放框架。它所具有超越时空的恒久审美价值,在当今世界多元文化实力竞争与中国文化发展面临的挑战中已经被激活。我们一次又一次地被其中的魅力所吸引,并在持续研究中深化已有的认识。我曾在省博物馆看到楚国墓室中出土的机弩,其复杂小巧的部件上绘有精美漆画,造型流畅如游丝般的精细线条,让人惊叹先人在生活与劳作中将审美渗透其中的天性,以及手工技巧所能达到的极致。虽然这仅仅是在贴近阅读中国绘画时所生发出的细致感受,但足以让我意识到要从传统丰厚的资源中打开视野,去获得启迪,改变为继承传统而研究传统的思路,注重东西方视觉艺术特质的比较,给“中国画”的健康发展注入新生机,形成动态的视觉艺术发展体系。

水墨画工具材质具有几乎是薄如蝉翼富有弹力的柔性,毛笔在宣纸上提按、滚翻、拖扫……任何痕迹丝毫毕现。柔性材质在互为一体渗透性中融合成精微的韵致,泛出一种匀质的光彩。假如你不能手持毛笔每日不辍地演习,断不能体悟其个中机巧。笔法力度与墨色变化形成的技法难度和随机判断的机敏,让实践个体由此形成了优越意识,促成了义无反顾的毕生追求。实践个体在拓延“视觉表现元本价值”进程中,形成了表达自己愿望的独立性,体现思考深度的选择性,不安现状的多变性和彰显自我的差异性。

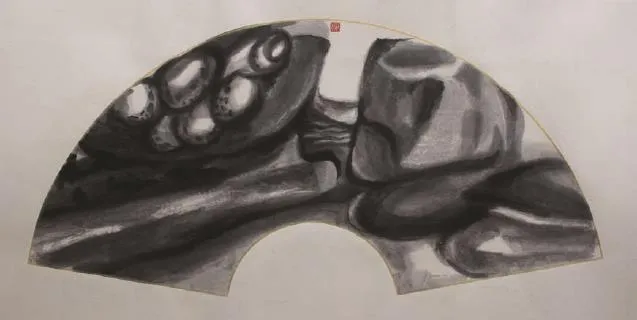

朱国栋/鱼纸本水墨70cm×180cm2010年

邱木/宴的设计纸本设色180cm×230cm2013年

彭震中/日记·凌空纸本水墨120cm×180cm2015年

水墨语言抒写性缘起可上溯至几千年前彩陶纹样的表现。作为“元本价值”的一部分。它一再地被实践个体在运用中重新阐释和发扬,同时也受到其价值精义的启示,形成了“返本开新”“归而自求”的语言生命潜能。

水墨本是逸笔草草抒泄胸中积蓄的情感,同时,也显示出对宫廷绘画样式的反叛与对峙。它达观、豁放、淋漓尽致挥写式的表现,本是不可摹仿的心迹显露。这种引人入胜的遣兴方式,在当今物质生活日渐富足的社会背景下,渐渐演变成可以被摹仿的大众化绘画样式。这个冠以国名的绘画形式,在今天的创作实践中被高度关注,被重新审视,也是十分自然的社会文化现象了。

水墨画因其材料表现语言上具有“可控制的随机性”,其画面形态非摹拟性形成了与书法和当代绘画抽象表现语言形态的相似性。将摹拟性降至最低时,符号语言便开始浓缩、纯化,开始游离于物象。它所蕴含的文化意义在艺术实践中得到了更高层次的拓展。

这种对自身“元本价值”研究的实践行为,有时被称作了“实验水墨”。所谓“实验”,是指对希望了解的未知事物进行有预期目的物理的探寻。其实,每一位作者都是在各自不同时代背景中循着内心思索与体悟去实践表达意图,心迹与心象的生成,对实践个体来说是全然不一样的,技法流变只能顺应内心活动的轨迹而不是相反,古往今来,概莫能外。所谓“实验”,实际上是小心翼翼地给自己所为担心不被认同,留下了辨白的空问,这形成了中国画嬗变中常见的暧昧姿态。其实最应进行“实验”的是传入中国的外来艺术样式,这是不可回避的文化融合问题。视觉表现语言特质愈强,其自身演变进程也就愈缓。在中国传统文化的继承中,“干预性”介入,往往比其它性质的改变更容易让人们不知所措而引起困惑和抵触。“视觉表现元本价值”留给了自我表达极为丰富的精神养分,我们需要时间阅读并适应中国画表现语言拓展带来的新奇与欣喜。

邱木/白夜行者之观山火绢本设色60cm×90cm2016年

彭震中/日记·沿江大道143号之二纸本水墨160cm×240cm2015年

当“中国绘画”作为文明精粹已为世人所共享时,“中国画”还以题材类别分科固守各自技法优长,其科目分类繁细,如同烹调中的“食不厌精”。从中体现出集体意识的趋同性,在一定程度上弱化了个性彰显,许多艺术家潜在的才能,囿于这样分类限制,未能得以有效地发挥。许多作品风格常让人有相貌固然出众但毕竟是“小家碧玉”的联想。其实,即使是中国古代文人士大夫们通过作品样式来表明个人身份的差异意识也还是自觉的。他们相聚于茂林修竹楼台亭榭,赋诗作画、品茗对饮,忘情于山水之间,只求志趣相投,何曾刻意于诗风画作的趋同?

王敏/ 螳螂纸本水墨180cm×194cm

魏海燕/ 墨趣纸本水墨2016年

魏海燕/墨然纸本水墨2016年

今天,中国画步入了多变期,它的境遇和所扮演荷载超重的文化身份,必会引起人们更多善意的观望猜测甚至臆想。如果我们要健壮“中国画”的精神肌体,增强自身的造血功能,丰富它的艺术表现语言,除了与当代艺术进行理性融和之外,更要俯身倾听追溯并吸纳“中国绘画”自远古以来震荡发出的声响,如今这种丰富鲜活的艺术样式,就在我们的身边,就在我们的眼前,它将强化实践个体的艺术自我意识,消解同质化倾向。只要反观中华民族具有的好学善学聪慧放达幽默的品质,就不应抱残守缺,就不应以实践个体仅以熟悉驾驭中国画技法难度形成的优越意识,作为后学必须在技法上付出与自己同样努力的告诫(尽管这种告诫大多是善意的)。

魏建明/无风的沉静98cm×198cm2012年

王敏/息·No.1纸本水墨180cm×194cm

王燕/绿纸本彩墨50cm×70cm2016年

我们经常可以看到不少中国画忽视鲜活生命状态的真实表现,将一切客观物象贴上通用符号,缺乏人格化观照。单一的审美取向遮蔽了视觉敏感,弱化了自由表现的冲动,以至使欣赏者感到厌倦。如果说,融入并表现当代生活是“中国画”健康发展的主动姿态,那么,回望并重新审视“中国绘画”内涵和博大的影响力,并期待从中截获碰撞时形成的闪光,则是“中国绘画”嬗变必须把握的契机。接纳、包容、融合、创造,一直是“中国绘画”发展至今的艺术精神。“中国画”肌体置身其中,获得的将永远比失去的多。

价值认同的差异,使我们日常表述学术成就经常用“中国画大师”和“中国绘画大师”去区分两者间精微的差别。比如,将当代有探寻精神且个人语言明显有“干预性”性质的作者称之为“中国绘画大师”,以避免在画种界定表述上无法达成共识的尴尬。其实,在关注中国画视觉表现元本价值当代性运用的表述中,我们不妨假设在称谓上稍加变动一下,将“中国画”称为“中国绘画”。如此一来,“中国画”中便多了一个“绘”字,而这个动词介入恰恰成为我们丰富“中国画”表现语言的利器。在与“中国绘画”共享元本价值的包容下,实践个体的创作身姿立刻就可仰可俯自由自在且理直气壮起来。

此处,我无意在名称上一定要有一个变动才可以的意思。只是借此表明我们不必太在意名称约定带来的约束,而应在“放眼”中“回望”一番。放眼视觉艺术在当代应具备的多元意义,回望“中国绘画”在文化发展中不竭的生命意义,让心胸在重新审视中舒展开来。中国画与当代艺术横向联姻已是主观意愿回避都不可能的不争事实。我们日常表达与沟通媒介不是也充满了大量国际化互为认同的方式吗?中国优秀传统文化作为孕生当代视觉语言表达的酵母,其生发出的任何形态都一定会多姿多彩。从这个意义上看,中国画形式已经积淀成为了它的内容,在“放眼”与“回望”文化传播中,一定会获得和谐的自我调剂功能,逐渐形成中国当代视觉艺术的影响力。

“中国画”在发展进程中迂回前行,而“中国绘画”的整体发展却无拘无束。淳朴的民间美术还有大型公共艺术,谁也不会太在意它们与时代悄然发生的同步变化,也不会担心它们何去何从。倒是“中国画”让许多人操尽了心,它曾经的荣耀、当下的处境和未来的前景,一并成为了它根植这片土地应有的生命力,也是充满吸引力的命题。“中国画”称谓的当代含义在不停歇的论争中,变得越来越敏感也越来越清晰。

“中国画”经受了异质文化碰击,历经一段的煎熬后开始苏醒,由被动承传转而主动地关注“视觉表现元本价值”的当代意义。我们也因此逐渐明白,对中国画传统表现形式的学习,绝不能理解为以继承专利的方式进行。视觉表现形态中,毛笔不存在专属权,宣纸也非仅为中国人专用。文化自尊只能通过交流才能凸显出自身价值。一厢情愿的固守最易形成“文化赤字”而导致精神养分失衡。我们不仅要有接纳异质文化的胸襟,也要有文化输出的话语意识,以刺激我们去获得更有理论深度的话语权和更为强劲的文化发展动力。

当今,经济一体化中产品精细分工是社会进步的标志,文化多元个性彰显则成为文明发展的象征。我们十分欣喜地看到,在社会经济文化发展与变革进程中,经过高等艺术教育宽容氛围的养育,更多年轻的艺术家们开始注重对自然、对社会和对人生的观照。他们富有创新意识的艺术实践行为也日益受到尊重。这些新生的锐力,在丰富视觉艺术语言的放眼与回望中,将更多的目光投向了“中国绘画”。在其富有生命力的躯体中,他们认识到,还有更多的机能将被开发利用,并由此奠定自己艺术价值的当代取向,这种取向也逐步成为了社会文化价值的组成部分。

中国画的“工具理性”已经奠定了前行的势能,而它的“价值理性”将继续护佑我们去开拓新的表现空间,以丰富中国画的“视觉表现元本价值”。我们既要在吟诵先贤圣言时,感怀情性相通,更应该合着时代脉动,去描绘灿烂。

轩敏华/花样年华纸本水墨170cm×40cm

轩敏华/酒红色的心纸本水墨180cm×70cm