关于城市道路平面交叉口竖向设计中行车舒适性的探讨

王真平

(上海千年城市规划工程设计股份有限公司,上海市 201108)

关于城市道路平面交叉口竖向设计中行车舒适性的探讨

王真平

(上海千年城市规划工程设计股份有限公司,上海市 201108)

道路平面交叉口作为城市路网系统中的重要节点,其竖向设计是否合理对整条道路的技术指标有着较大的制约。当交叉口位于坡面上时(如桥头接坡),随着道路纵坡值的增加对车辆的行车舒适性有着明显影响。通过对该类交叉口竖向设计进行分析,提出评价指标及优化措施,以改善行车条件,提高行车舒适性。

城市道路;平面交叉口;道路纵坡;竖向设计;等高线;行车舒适性

0 引言

随着交通事业的不断发展,现代汽车性能结构的不断改进,汽车对路面平整度的要求也越来越高,从而对道路交叉口竖向设计也提出了更高的要求。

对于一般水系发达的城市,一些道路交叉口常出现沿河布置的情况;对于地处丘陵地区(或山区)的城市,受地形限制,一些交叉口也不可避免地会处在大坡度纵坡上。虽然相关规范对路口设计纵坡加以限制,但在实际设计、施工过程中,仍存在交叉口范围内路中突兀、高低起伏的现象,影响行车舒适性,且后期改造难度大、费用高。

分析总结其原因主要有两点:(1)交叉口相交处路中突起,突起部分在车辆行车方向竖曲线长度不足;(2)自路段双向横坡过渡到交叉口上横坡所需的长度不足。

1 交叉口竖向设计一般原则

(1)交叉口竖向设计应综合考虑行车舒适性、排水畅通以及与周围建筑物标高协调等因素(宜低于建筑物地坪标高);(2)主、次道路相交,主要道路的纵横坡度宜保持不变,次要道路纵横坡度服从主要道路;(3)同级道路相交,纵坡一般不变,横坡可变;(4)路口设计纵坡不宜太大,一般不大于2.5%(平原城市不大于2.0%),困难情况下不大于3%,交叉口四角路缘石边沟纵坡不小于0.3%;(5)在平坦地形的城市交叉口,其立面设计的形状宜采用伞形,相交道路的纵坡差不宜过大(不大于0.5%);(6)交叉口人行道上游、交叉口低洼处应设置雨水口,不得积水。

2 交叉口竖向设计的形式

交叉口竖向设计的基本形式:(1)凸形交叉口;(2)盆式交叉口;(3)山谷式交叉口;(4)山脊式交叉口;(5)斜坡式交叉口;(6)马鞍式交叉口。

对于凸形交叉口,这种形式的竖向设计对排水、行车、美观和衔接处理都有利,应优先选择;对于盆式交叉口,应尽量避免;部分受地形限制选用山谷式、山脊式、斜坡式交叉口时,要重点对交叉口内最不利方向的行车舒适性进行分析论证。

3 交叉口突起部分竖曲线长度确定

当道路路拱横坡与相交道路纵坡呈反向坡时,会导致在交叉口范围内形成较为明显的突起现象(见图1)。受其影响,各直行车道内车辆通过交叉口的纵断面线形指标将随着与路中线之间距离的增加,呈现出明显下降的趋势。

为了提高行车舒适性,交叉口突起部分一般应予以圆顺处理,圆顺后在最不利车道行车方向(距离路中线最远的直行车道)竖曲线长度不应太短。汽车在竖曲线上的行程时间最短应满足3 s行程(见表1)。

图1 交叉口剖面图

表1 3 s行程一览表

式中:Lmin为竖曲线最小长度,m;V为设计速度,km/h;t为3 s。

4 路拱横坡过渡段长度的确定

一般为使交叉口能形成中心平缓、四周具有一定坡度的立面形式,交叉口范围内路拱横坡多采用抛物线形路拱。对于有侧分带的道路横断面,这就必然导致在交叉口路拱与路段路拱衔接处存在高差(见图2),当路段机动车道为直线路拱时差异更为明显。为保证路段与交叉口竖向平顺衔接,应设置合适长度的过渡段。

图2 交叉口与路段衔接处路拱横坡示意图

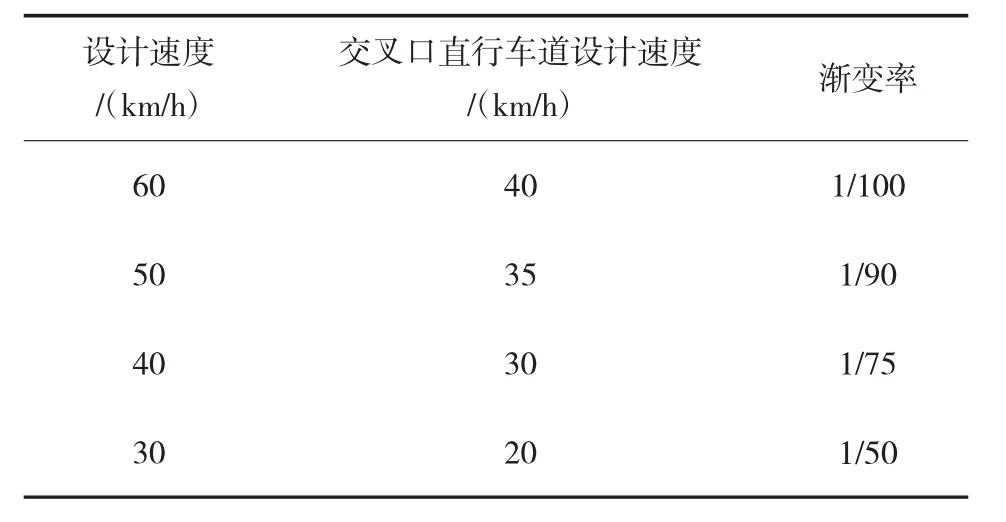

考虑设计速度、行车舒适性等因素,在计算过渡段长度时,渐变率可参照超高技术标准进行取值(见表2)。

表2 渐变率一览表

式中:Le为过渡段长度,m;b为路中线至机动车道外边线的宽度,m;△i为OE与OF路拱坡度的代数差,%;ε为渐变率。

5 案例分析

以某道路交叉口为例:主干路与次干路交叉,交叉口紧邻河道,由于交叉口距离桥梁结构物较近,为兼顾次干路行车条件,选取主次路纵坡不变、通过调整道路横坡的方式进行交叉口竖向设计。主干路:红线宽度50 m,设计速度60 km/h,双向6车道,四幅路形式,路拱横坡2%。次干路:红线宽度32 m,设计速度40 km/h,双向4车道,三幅路形式,路拱横坡2%。

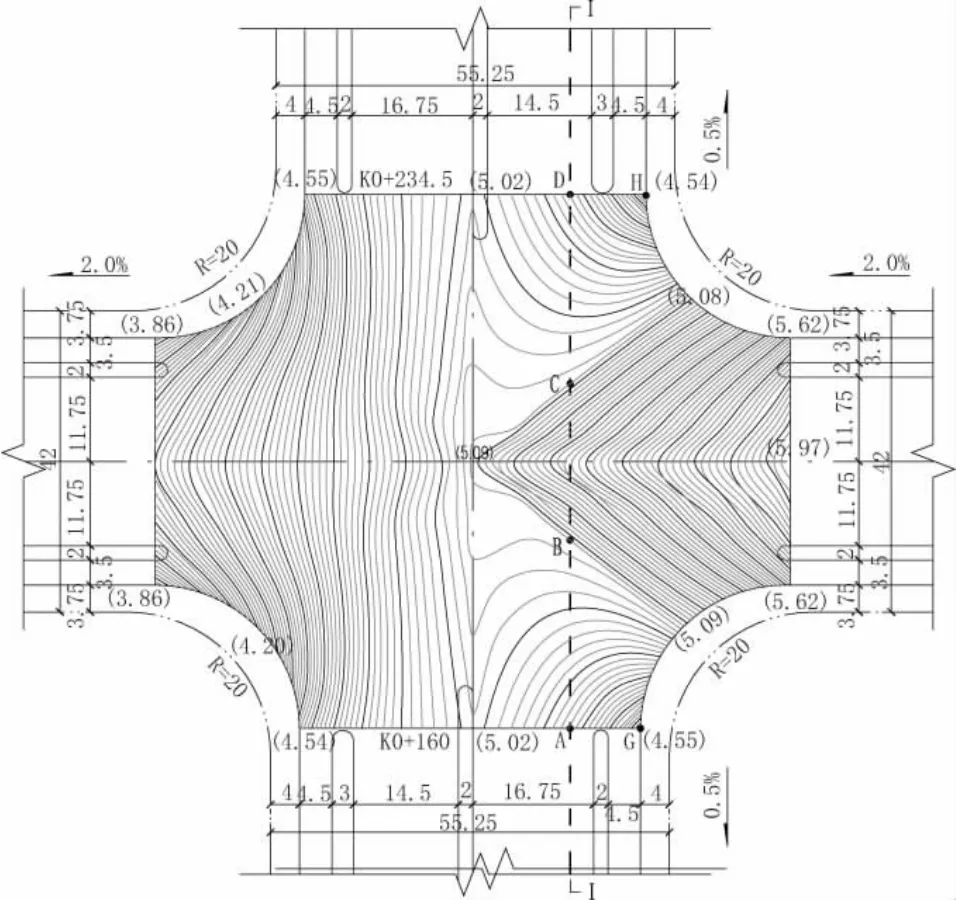

该交叉口采用等分法、路拱横坡为上海修正三次抛物线路拱进行竖向设计,具体见交叉口竖向设计图(见图3、图4)。

图3 等分法计算各控制点标高(单位:m)

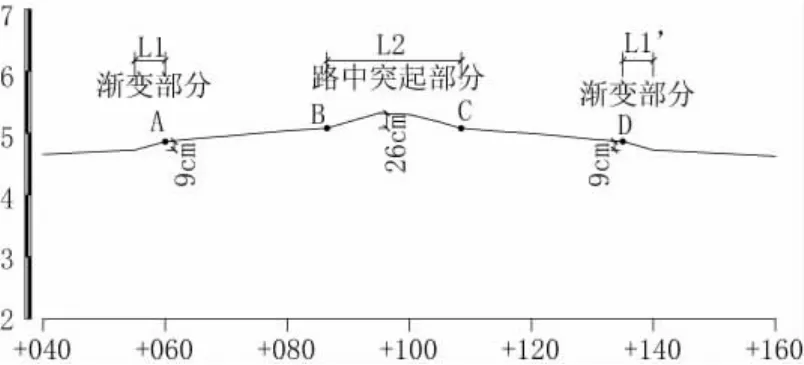

绘制交叉口等高线后,可初步判断等高线分布不均匀,沿直行车道Ⅰ-Ⅰ剖面绘制纵断面图。交叉口范围存在三处突变,曲线长度分别为L2≈22 m,L1=L1’=5 m。根据前述公式计算Lmin=35 m,Le=9 m,现有指标均不能满足行车舒适性的要求,因此应对交叉口竖向进行优化调整(见图5)。

图4 交叉口绘制等高线(单位:m)

图5 Ⅰ-Ⅰ剖面图

曲线长度调整:(1)为缓解交叉口范围内的高差,分别将G、H点抬高至4.90 m、4.89 m。该处路拱横坡相应调至0.5%。(2)由于该交叉口相交道路纵坡较大,为更有利于交叉口中心部位保持平顺,交叉口路拱调整为二次抛物线路拱如图6所示。

图6 优化后交叉口竖向设计(单位:m)

路拱横坡过渡段长度调整:(1)Le1=13.5×(0.02-0.003)/(1/100)≈23 m;(2)Le2=13.5×(0.02-0.0145)/(1/100)=9 m。

对调整后的竖向设计图,沿直行车道Ⅱ-Ⅱ剖面绘制纵断面图,其整体指标改善明显(见图7)。

图7 Ⅱ-Ⅱ剖面图

6 结语

交叉口竖向设计一般通过等高线的疏密来判断是否平顺合理,缺乏量化的判断指标。本文提出行车方向最小竖曲线长度加以辅助验算,为陡坡交叉口行车舒适性改善提供量化控制指标。对于路拱横坡间过渡段长度,一般容易疏忽遗漏,施工单位多靠经验及现场判断过渡衔接。本文利用超高渐变率计算路拱横坡过渡段长度,以指导后续施工,提高路面平整度。另外需要提出的是,在交叉口竖向设计过程中应绘制等高线,特别是交叉口各相交道路纵坡较大时,等高线更能直观反映交叉口的整体坡度情况。

U412.35+1

A

1009-7716(2016)12-0012-03

10.16799/j.cnki.csdqyfh.2016.12.004

2016-09-06

王真平(1977-),男,江苏徐州人,工程师,从事道路设计工作。