谭震林在闽西的战斗生涯

毛峥嵘

谭震林,1902年4月出生于湖南攸县,1925年参加革命,1926年加入中国共产党。1927年冬,他在茶陵县任井冈山革命根据地第一个县的工农兵政府主席和县委书记,1928年任湘赣边界特委书记。1932年任福建军区司令员,他积极组建部队,为主力红军输送了大批武装力量。1933年,王明路线错误地进行所谓反“罗明路线”时,谭震林曾受到无情打击。1934年中央红军开始长征后,他留在闽西任军政委员会军事部长、副主席。他和张鼎丞、邓子恢一起,在极端困难的条件下,依靠群众坚持了三年艰苦卓绝的游击战争,在闽西胜利地抗击了国民党反动军队的反复“清剿”,保存了有20万人口的革命根据地,保卫了土地革命的成果,使武夷山上红旗不倒。

一

1929年5月,毛泽东、朱德、陈毅率红四军主力第二次进军闽西,特别重视发展闽西地方武装和创建主力红军的工作。6月上旬,红军由上杭白砂到达旧县时,红四军前委决定将长汀赤卫队和永定湖雷、溪南游击队,与一部地方部队编成红四军第四纵队。6月中旬,在连城县新泉,由朱德军长传达了红四军前委的决定,正式成立红四军第四纵队司令部、政治部,并决定从主力红军中选派一些有经验,有能力的政治、军事干部去加强四纵队。谭震林就是被选派到四纵队去的干部之一。四纵队组成后,他任中共四纵队委员会书记兼四纵队政治部主任。

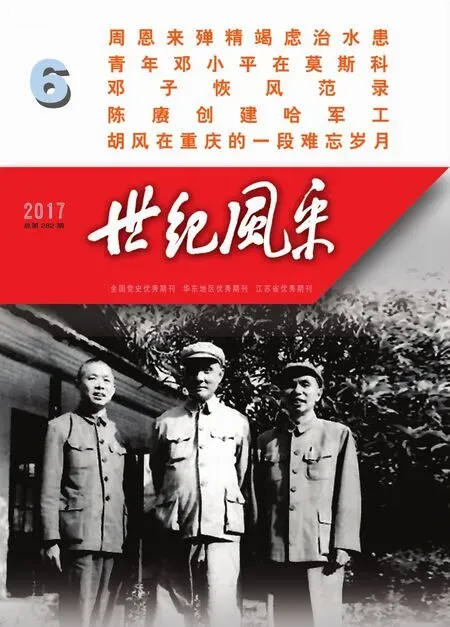

红军时期的谭震林

谭震林

为了加强党对这支武装的领导,谭震林按照毛泽东在红四军的办法,在干部和士兵中发展了一批党员,并在各级建立了党的组织,大队建立了支部,支队成立了支队委,纵队成立了纵队委。在健全组织的基础上,他十分重视对党员的思想教育,曾组织政治部编印一本《怎样做一个共产党员》的小册子,发给每个党员,要求认真学习,切实做到。他很注意政治工作的针对性,经常深入基层连队和干部战士谈心,进行调查研究工作。例如,四纵队主要成分都是来自苦大仇深的闽西子弟兵,且经受了1928年武装暴动和1929年斗争的锻炼,但文化普遍较低,妨碍着思想觉悟的进一步提高。为了改变这一情况,他和政治机关的同志想了一个办法,规定每个基层干部和战士行军时在背包上都挂一块板子,板子上每次写4个字,边行军边认字,认识后还要利用休息时间进行讨论,弄清字里讲的是什么道理,在实际中怎样使用。字每周换一次,在换字时,还要轮流对上周学习的内容进行总结。这样既提高了文化水平,同时也提高了思想觉悟,一举两得。

1929年7月20日,闽西特委在上杭蛟洋召开了中共闽西第一次代表大会。红四军前委指派毛泽东、谭震林、江华、蔡协民、曾志出席了这次代表大会。大会经过民主协商,选举邓子恢、张鼎丞、谭震林等15人为特委委员。大会以后,谭震林同闽西的其他领导人一道,深入基层,指导建党、建政和分配土地的工作,把闽西红色政权波浪式地一步一步地向前推进。

随着工农武装和主力红军的迅速扩大,游击战争的胜利开展,迫切需要大批有经验的、经过专门训练的军事和政治干部。为此,1930年5月在龙岩建立了闽西红军学校,谭震林任校长,邓子恢任政委。红军学校第一期招生200人,第二期招生800人。它的建立,为培养军事、政治干部,壮大革命武装,提高红军军政素质,发挥了巨大作用。

二

1931年根据党中央的决定,以赣西南和闽西革命根据地为主体组成中央苏区。1月15日,苏区中央局在赣南成立,谭震林被指定为中央局委员。第二次反“围剿”开始前,毛泽东在建宁溪口驻地先后写了三封信给谭震林和闽赣边界领导人。

在1931年6月28日的信中,毛泽东指示说:“十二军中心任务应不是筹款,而是建立深入宁化、石城、长汀三县的工作。”“以两个月(七、八两月)为限期分完田,建立地方武装、地方临时政权和临时党部,把这四个问题真正的解决,使雩、瑞、石、宁、会、汀6县连成一片,这是我们的中心任务。”在6月30日的信中,毛泽东说:“昨信说十二军筹款不是主要任务,宁化、石城、长汀三县群众工作才是主要任务,现在看来筹款和群众工作同样是主要任务。”“震林、炳辉、谭政三同志应不在一块,每人专任指导一处,同时需兼巡视一处或二处,每隔十天集合各军委机关开一次会,震林同志一人普遍地出去巡视,不专任一处亦可。”在7月1日的信中,毛泽东对如何完成上述任务,进一步作了具体的指示。根据毛泽东的指示,谭震林和罗炳辉带领红十二军,在不到一个月的时间里,在发动群众、分配土地、筹集经费、扩大革命根据地方面做了大量的工作,而且工作做得很细。他们指定一个连到一个县去,一个村一个村地检查土改搞了没有,没有搞好的帮助搞好,不懂的就讲给他们听。同时,还帮助建立了宁化县革命委员会。

7月,蒋介石拼凑30万兵力,亲任总司令,对中央根据地发动第三次“围剿”。在反“围剿”中,毛泽东、朱德指挥红军,采取“避敌主力、打其虚弱”的方针和“磨盘战术”,大胆穿插于敌人重兵之间。为了诱惑和调动敌人,命令十二军一路上扬旗鸣号、大张声势,使敌人误以为红军主力由此突围,吸引敌人出击,以调动和分散敌人。罗炳辉、谭震林根据毛泽东、朱德的部署,率领十二军穿过敌人空隙之后,一路浩浩荡荡,直向北插,敌人果然跟着来了。他们又命令部队走走停停,与敌保持不即不离状态,紧紧地牵住了敌人的鼻子。为了更有效地诱惑、麻痹敌人,他们命令部队:拉开距离,打开旗子。于是,部队的距离更拉长了,一个连成了一个营的架子,有红旗的展开红旗,无旗的就拿出各种花色包袱布皮,高高地摇晃着。走到尘土多的地方,战士们故意跳跃前进,掀起浓厚的尘土,漫天飞扬。敌人的飞机从空中一看,简直像一支几万人的大军。他们还让全军在各自行进的道路上,每逢岔路口,都用白灰画上箭头,写上“三军团由此前进”“四军由此向北”,一到宿营地,见门就写:“某团某连驻此地”。在显眼的地方,还要这样的留言:“某某同志,速到前面找我,有要事!”落款是:“某师某某”,名字是随手编的,番号呢?只要红军有的,随意写就是。就这样,尾追红军主力的敌军已全部被十二军牵着鼻子拖了出来,而红军主力已安全到达预定地区开始整训。罗炳辉和谭震林高兴地说:“好啊!蒋介石上钩了,那就牵着他的鼻子多逛几圈吧!”于是,他们对十二军的行动又作出新的部署:哪座山高就翻哪座山,哪里道路险峻就从哪里走。这对于行装笨重、补给困难而又缺乏山地行动素养的一二十万敌军来说,简直像受酷刑,被拖得精疲力尽,狼狈不堪。随后,十二军又在东韶附近埋伏起来,黑夜派出一支部队奔袭东韶,佯攻敌人。敌人误以为红军主力到达,怕被红军消灭,当夜仓惶溃逃。十二军从容收复了黄陂、小布地区。这时,红军主力经过半个多月的休整,兵强马壮、士气旺盛。而敌人士气低落,蒋介石已下决心撤退了。毛泽东、朱德当即抓住这有利战机,命令全军出击,给敌人以歼灭性的打击,胜利地粉碎了敌军的第三次“围剿”。

三

随着红军的胜利和适应部队不断发展的需要,1932年5月,中央决定重新组建福建军区,谭震林被任命为军区司令员兼政治委员。6月,他指挥岩、永、杭军分区和上杭旧县地方武装五六百人,发起围攻广东军阀陈济棠、黄任寰部的水西渡战斗,歼敌一个营。9月,又指挥宁、清、归军分区所属部队在安远市击溃敌周志群部,俘获人枪各50余。1932年春,他指挥在闽东南作战的红军主力部队和福建军区汀、清、连等分区以及地方武装,在长汀南阳(现上杭)马洋伏击敌十九路军部队,经过5天的激烈战斗,毙伤敌1000余人,缴枪800余支,获胜利品无数。在取得上述军事胜利的同时,谭震林还领导军区积极配合苏维埃政府做好扩建红军的工作。福建军区一成立就决定,每年的五、八、十3个月为扩红突击月,专门组织工作队从事扩红工作,掀起扩红高潮;在杭、汀、宁三县各设立一个新兵补充团,对新入伍的战士进行一段集中训练,然后输送给正规部队。军区还制订了红军家属优待条例,颁发红军家属光荣牌、红军战士光荣匾,鼓励人民群众踊跃参军,解除红军战士的后顾之忧。青年参军非常踊跃。据当时苏区报刊记载:“仅一九三二年五月全省扩大红军就有四千余人,超过原定三千人的计划;六、七两个月扩大两千余人;八、九两个月又扩大红军九千余人。”

正当福建军区在谭震林等的领导下,各方面工作取得很大成绩的时候,以王明为代表的“左”倾教条主义者,在福建开展反对所谓“罗明路线”的斗争,在江西开展反对“邓毛谢古”的斗争,实质上是反对毛泽东的正确路线。在这场斗争中,谭震林坚决站在正确路线一边,向“左”倾错误进行了坚决的斗争。在对形势的看法上,他反对“左”倾教条主义者把国民党统治集团看成铁板一块,把中间势力当作“最危险的敌人”,以主要力量来打击那些所谓妥协的反革命派的主张。他认为“蒋粤战争有爆发的可能,十九路军军阀与粤系军阀对闽西苏区的进攻,要暂时的停止”。

不久,他的判断果然被证实了,十九路军将领蔡廷锴、蒋光鼐与李济深等国民党内的一部分反蒋势力,在福建成立了人民革命政府,公开宣布反蒋抗日,并且同中央工农民主政府和中国工农红军订立了抗日反蒋协定。在闽西反“围剿”斗争的方针上,谭震林反对“左”倾教条主义不顾实际情况地“猛烈扩大红军”,把闽西所有武装编入主力红军,开往反“围剿”第一线与敌人决战的主张。他支持罗明从实际情况出发提出的正确意见,主张“以桃地小兰为第一防线,官庄水口灌田为第二防线”。在土地问题上,他支持对富农实行“抽多补少”“抽肥补瘦”的政策,反对“左”倾教条主义把这项正确的政策说成是“富农路线”。在战略问题上,他坚决主张采取毛泽东、朱德“诱敌深入”的战略原则,反对“左”倾教条主义向白区进攻,夺取中心城市的错误主张。他的这些正确看法受到了“左”倾教条主义者多次斥责。

1933年2月14日,中共福建省委根据苏区中央局作出的决定,在汀州召开省委临时代表会议,对罗明进行批判斗争。谭震林参加了这次会议,他同到会的多数同志一样,对中央局关于开展反“罗明路线”的决定表示不理解,但中央局派来出席会议的代表,不顾谭震林等大多数同志的正确意见,凭借上级的指示和决定进行压服,通过了《临时省委<关于闽粤赣省委的决定>的决议》,决定在省委和根据地的各级党组织中广泛开展反“罗明路线”的斗争。同年6月12日,中共闽粤赣省委召开了扩大会议,会上要求谭震林检查“罗明路线”的错误,由于他不愿意检查,因此,大会和大会通过的关于组织工作的决议,指责他“是企图保留一部分机会主义武装在某一时机上来向党进攻,这是机会主义最可耻的企图”,要求“集中火力向机会主义作无情的斗争”。扩大会议以后,谭震林为了说明自己对一系列问题的看法,向福建省委写了《申明书》,这使“左”倾教条主义者更加恼火。他们决心要用对待罗明一样的手段来对付谭震林。1933年7月,“左”倾教条主义者发表了题为《为加强党对革命战争的领导而斗争——谭震林同志和我们分歧》 的文章,指责谭震林“不尊重”中央局的指示,而坚持自己的意见,是“腰痛脚软的机会主义者之一”,同“罗明路线机会主义者一样,有他们的机会主义的共同观点,又翻出一些新花样来”。文章还说谭震林是“罗明同志的好徒弟,江西罗明路线的同道”,“死守《三国演义》《孙子兵法》《曾胡治兵语录》的腐朽思想。”文章还号召开展对谭震林的斗争,为进攻路线战斗。同年10月,根据中央局和福建省委的指示,福建军区召开了党的代表大会,会上对谭震林进行了残酷斗争,并宣布撤销他的省军区司令员兼政委职务。同时被撤职的还有一大批干部。

谭震林被错误地批判和撤职后,仍然坚信正确的路线终将胜利。不久,他被调到瑞金保卫局红军科当科长。到职后,他不计恩怨,不嫌职卑,不怕麻烦,继续积极努力地工作和学习。

四

1934年10月,中央主力红军长征前,党中央曾决定在中央革命根据地设立中共中央江西分局、中央军区和苏维埃政府中央办事处,并留下一部分红军部队,由中央江西分局直接领导,坚持斗争。

1935年2月,中央江西分局决定:分局、中央办事处的干部、红军部队分成五路,分别向闽赣、闽西、湘南、赣粤方面突围。向闽西方向突围的是陈潭秋、谭震林带领的红二十四师的一个加强营。当时,陈潭秋是以中央苏区特派员的身份到闽西指挥游击战争的。因陈潭秋对军事指挥不熟悉,要谭震林作他的参谋。他们从瑞金西南出发,一路走,一路打,到福建长汀、四都,一路平安无事。过了水口,情况很紧张,到处都是敌人。在畲心嶂山山脚下正准备烧点饭吃,敌人打来了,加强营的重机枪被打坏,营长也牺牲了。陈潭秋问谭震林怎样办?他果断地说:“有办法,只要给我一个班归我直接指挥,走在前头边侦察边开路,不愁走不出去。”陈潭秋看他的决心大,有办法,高兴地说:“只要你有办法走出去,整个部队都可以归你指挥。”他风趣地说:“你授这么大的权给我,我更好办。”就这样,谭震林指挥部队赶了一天的山路,到了上杭章云岭,并找到了几个乡的苏维埃干部。这些干部见到谭震林极其高兴,说:“你们不来我们真不知道怎样才好?你们来了,我们就好了。”谭震林一面要部队立即搞饭吃,一面同乡苏干部张春华热情交谈,询问这一带的情况,得知才溪、通贤、南阳都驻扎有国民党部队。谭震林问:“才溪区苏到哪里去了?”

张说:“可能在紫金山、南山一带。”

谭震林将军区自印的地图摆开一看,要到旧县,只有从通贤、才溪之间插过去,陈潭秋没有同意。

谭说:“西南边是汀江,过不去,只有从才溪两侧插过去,否则没有路走。”

最后商定,沿着梨子岭、草子崃山脉走。到了才溪的曾坑时,群众告诉他们说,这里离敌人只有5华里,要他们快走。

拂晓,谭震林在中寨找到才溪苏区十多个人,得知旧县、石训潭都驻有敌人,旧县河已被敌人封锁。但不过旧县河,无其它路可走。他果断决定从洪北过河。渡河时水的声音很大,部队刚过了三分之一,敌人就向河里乱打枪。谭震林站在渡口,沉着指挥,并鼓励大家:“只能前进,不能后退,过了河就是胜利。”还说:“他打他的枪,我们过我们的河,不要理他。”

过河后,在铁场稍集结了一下,立即翻山到了岩下山的松柏林,在大森林中继续穿行。天黑路窄,十分难走。谭震林让战士取出一根绳子,走在前边的牵住绳头,后边的指战员一个接一个扶着绳子走。突然,陈潭秋一脚踏空,滑摔到山沟里,左脚跌断了,右耳也被树枝挂掉。部队停止前进,天亮时才把陈潭秋找回来,在松柏林旁驻扎了一天。

翌日,谭震林决定陈潭秋坐担架,自己带两个连在后面掩护。下午,他找到了廖海涛、黄火星,尔后又找到了刘永生。刘很快通知了张鼎丞,张立即派人把他们领到永定石木林与张鼎丞部汇合。谭震林见到张鼎丞高兴地说:“哎纳,真险啦!差一点不能与你相见了。”

陈潭秋说:“一路来如果没有这位好参谋决心果断,灵活指挥,可能下来不了呢?”

张鼎丞说:“马克思在天之灵,保佑你们胜利来到闽西。”

大家为瞿秋白、何叔衡在突围途中被捕牺牲万分悲痛。

1935年5月,在永定县上被南区的赤綦乡,召开了红军长征后闽西地区党、政、军第一次代表会议。这次会议决定成立闽西南军政委员会,谭震林当选为军事部长。当时,敌人集中几个师兵力正在闽西进行第一期“围剿”。他认真分析了当前情况和斗争形势,在会议第一天就提出:会议不能开长,部队和领导同志要立即分散坚持,集中一起目标大,对我们不利。这个正确的建议深得大家同意。于是会议决定,红军游击队分散发展,独立自主作战,度过这个极为艰苦的难关。会议对闽西红军游击队的军事活动范围和兵力部署作了具体决定。谭震林被分配到上杭与廖海涛、黄火星一起,坚持双髻山的斗争。

在双髻山,谭震林对廖海涛说:“现在我们处境很困难,一时一刻也不能离开群众,不依靠群众寸步难行。”他经常走家串户,访贫问苦,关心群众生活。一天,他到贫农张大伯家,见大伯生病卧床不起,便找来部队医生为大伯诊治。张大伯病好后,无米下锅,天天上山采野菜充饥。他叫警卫员把留给自己吃的一小袋大米送去。警卫员想留下半袋。他知道后,拍着警卫员肩膀耐心地说:“张大伯重病初愈,很需要营养,怎能让他天天吃野菜呢?我虽然劳累些,却没有大病,还是全部送去吧。”为了解决群众生活的困难,他还将红军游击队在双髻山、鸡公山一带打土豪得来的粮食、猪肉分给贫苦农民。有一次,红军游击队截住敌人三条装满粮食的船。他指挥部队把粮食一袋一袋背上山,分给群众,并有意在路上撒上一些大米,表示这些粮食已运进山里去了,免得敌人找群众报复。还有一次过年,游击队得知敌人到城里将买到的鸡鸭鱼肉,一担一担地往回挑。他要部队在离城15里路的地方埋伏起来,等敌人路过时,把他们团团围住,挑的东西全部没收,然后分送给贫苦农民。有时,他们把打土豪的粮食分给群众,群众不敢要,他就叫战士把粮食送到群众家里。同时,警告地主:粮食是我们拿走的,你不能损害村子里的老百姓,如果损害了,下次我们来就杀你的头。由于谭震林同群众的联系好,只要敌人有什么行动,群众很快就能通知他们。这样,既可以防止敌人的突然袭击,又可以及时捕捉战机,消灭敌人。如有一次,敌人要出来活动的消息,头天晚上群众就告诉了谭震林,他立即指挥部队在敌人必经之路上埋伏起来,结果把敌人全部消灭了。

五

在敌人重兵对闽西根据地实行“围剿”的情况下,谭震林指挥红军游击队广泛开展了游击战争,并采取灵活机动的战略战术。他经常强调仗打不打,要看对当地群众是否有利,对我军是否有利,有利就打,无利就不打。他要求游击队平常住在山中的树林里,在上午10点至下午4点敌人“清剿”较紧时就隐蔽起来,同敌人“捉迷藏”,其它时间就积极开展活动。在活动中可以集中,可以分散,可以声东击西,要把消灭敌人和宣传、瓦解、利用敌人巧妙地结合起来。

谭震林同张鼎丞、邓子恢等一起领导闽西三年游击战争是在十分艰苦的环境中度过的。三年中,他们不仅面临着强大敌人的反复“清剿”,而且常常受到饥饿的威胁、疾病的折磨和虫害的袭击,还要同叛徒特务作斗争。他常常用野菜、野果子、竹笋充饥,用土制的草药治病。一天晚上,一个叛徒带领敌人突然袭击谭震林和廖海涛住的寨子。当时正是夏天,蚊子很多,谭震林满身长疥,又热又痒,睡不安稳。忽然,他听到土“警报器”(把几根竹子扳倒,上面放上洋油桶,一踩上竹子,洋油桶就会发出响声)的响声立刻警觉地问了一声:“谁?”没有回音。他先以为是野兽,可不一会,又听到了响声。他赶快喊醒廖海涛:“老廖,有情况,快起来!”一边喊,一边向外突围。廖醒后顺手去抓枪,可是枪皮带被竹床挂住了,扯不动。就在这时,敌人堵到寮子跟前。廖海涛一个箭步上前,猛力一推,把敌人的枪管推开,迅速突出包围。敌人举枪就打,但是黑夜看不清,打不准。枪一响,后面的敌人以为是谭震林、廖海涛他们开的火,就朝寮子里打枪,结果敌人自己打自己,混战一场,死伤好几个。而谭震林和廖海涛却安全突围出去了。

1937年三四月间,张鼎丞、邓子恢、谭震林获悉西安事变和西安事变得到和平解决的消息后,为了适应新形势,决定派方方赴延安向党中央汇报请示工作。5月,闽南红三团转来了南方工委给闽西南军政委员会的信,得知党中央抗日民族统一战线的方针已由抗日反蒋转为联蒋抗日。张鼎丞、邓子恢、谭震林立即在永定召开闽西南军政委员会紧急会议。会议一致拥护中央的方针政策,提出了“愿与国民党和平合作,共同抗日”的口号,确定了新形势下的工作部署。会后,以张、邓、谭名义发表了致国民党驻军的公开信和致各界人士书,提出停止内战、共同抗日的主张。

7月,闽粤赣边区临时党代会在上杭白砂召开。从延安回到闽西的方方传达了党中央和毛泽东对闽西南党坚持游击战的表扬。毛泽东对方方说:“你回去问候张、邓、谭各同志好,告诉他们,三年的苦斗有很大的功绩。”又说:“他们坚持了三年游击战争,保留了这么多的部队和干部,保留了苏区20万人口地区的土地革命果实,保护了苏区广大群众的利益,这是伟大的胜利。”会议根据中央指示,决定取消军政委员会,闽西南特委与潮梅特委合并,成立闽粤赣边省委。张鼎丞为省委书记,方方为组织部长,邓子恢为宣传部长,谭震林为军事部长。

1937年10月,党中央就南方各省红军游击队改编成新四军问题与国民党政府达成协议。1938年1月6日,新四军军部移到南昌。15日,闽粤赣边省委接到新四军军部指示,令谭震林到南昌接受命令,办理部队整编有关事宜。于是,他立即率警卫人员日夜兼程奔赴南昌新四军军部,办理有关部队整编集结事宜。根据新四军司令部命令,坚持闽西游击战争的2000多名红军游击队员,编为新四军二支队,下辖三、四两个团,张鼎丞为支队司令员,谭震林任副司令员。3月1日,张鼎丞、邓子恢、谭震林率领二支队全体人员,告别了闽西的父老兄弟,浩浩荡荡开赴了皖南抗日前线。