眼动研究中的消失文本范式述评

闫国利 王 霞 刘妮娜

(天津师范大学心理与行为研究院,天津 300074)

眼动研究中的消失文本范式述评

闫国利 王 霞 刘妮娜

(天津师范大学心理与行为研究院,天津 300074)

消失文本范式是一种考察读者在阅读过程中文本视觉信息获取时间的眼动研究验范式,该范式通过操纵注视词(词n)或预视词(词n+1)的呈现时间,限制读者在首次注视的开始阶段对单词的视觉信息进行编码的机会,从而探讨读者在阅读过程中获取文本视觉信息所需的时间。该范式为研究者们考察读者文本视觉信息获取时间,验证和完善阅读的眼动控制模型提供了一条切实可行的途径。该文介绍了消失文本范式的基本概况、相关研究以及其在中文阅读中的应用前景,并且总结了运用该范式时应该注意的几个问题。

消失文本范式;文本信息获取时间;眼动研究

1 前言

读者在阅读过程中获取文本视觉信息所需要的时间是阅读过程中的一个基本问题,文本视觉信息的获取是词汇识别的开始阶段,是通往高水平语言加工的基本途径,是读者的认知加工系统和视觉系统相互作用的重要过程,因此快速有效地获取文本视觉信息在阅读过程中是非常重要的。在阅读的眼动研究中,通常采用两种实验范式来考察这个问题:一种是移动掩蔽范式[1],另一种是消失文本范式[2-4]。两种范式的基本原理相似:都是在词与词之间设定一个隐形的边界,当读者的眼跳跨过边界落入当前注视词时,注视词在预设的时间之后被掩蔽(移动掩蔽范式)或者直接消失(消失文本范式),当读者离开当前注视词,进入下一个边界时,被掩蔽(或消失)的词又会重现出现,而下一个注视词也在预设的时间后被掩蔽(或消失)。有研究表明,在采用移动掩蔽范式时,不同的掩蔽材料会对阅读起到不同的干扰作用[5],如何选择既能起到掩蔽作用,又只会对阅读产生较小干扰的掩蔽材料成为一个问题。因此,新近的相关研究更多的是采用消失文本范式来考察读者获取文本视觉信息所需时间这一问题。

2 消失文本范式的基本概况

2.1 消失文本范式的基本原理

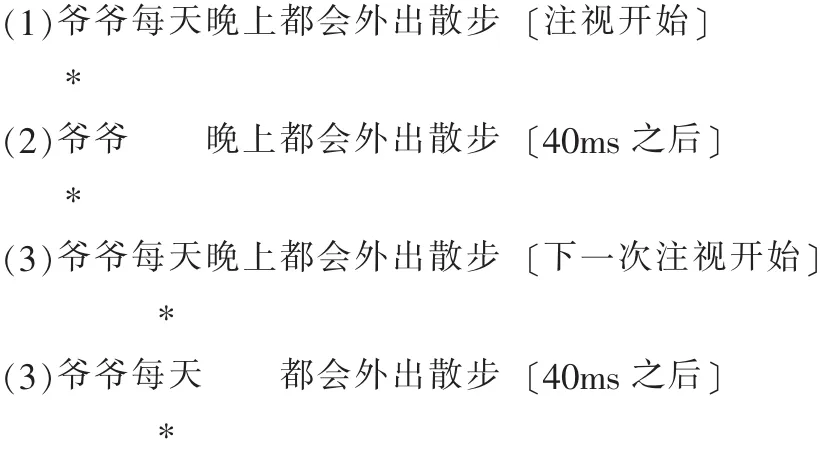

消失文本范式是基于呈现随眼动变化技术的实验范式,通过操纵注视词的呈现时间,限制读者对单词的视觉信息进行编码的机会,从而考察读者在阅读过程中获取文本视觉信息的时间。该范式的具体程序是:当读者注视当前词达到预设的时间后,被注视的词就会“消失”(注视词处变成空白),读者进行再注视已无法获取信息,当下一次注视开始时,原来消失的词又会出现,而当前注视词也会在相同的时间后消失[6]。该范式示意图如图1。

图1 消失文本范式示意图

该范式的基本逻辑是:如果注视词在某一特定的时间后消失,读者在这种条件下仍可以进行正常的阅读,其阅读效率没有受到影响,则说明注视词呈现此特定时间就可以保证阅读的正常进行,如果词汇呈现时间低于此特定时间,读者就无法进行正常阅读。因此,研究者可以采用该范式来考察读者在阅读过程中获取文本视觉信息所需的时间。值得说明的是,文本呈现某特定时间后,读者的阅读就能正常进行,这并不是指读者加工某个词汇只需要此特定时间,而是指文本视觉刺激至少要呈现此特定时间才能保证阅读的正常进行。

2.2 消失文本范式的历史沿革

消失文本范式是在研究者们考察中央凹处信息对阅读的重要性的基础上发展而来的。读者获取信息的有效视野范围通常分为三个区域:中央凹区域、副中央凹区域、边缘区域。注视点左右2°称为中央凹区域,2°-5°称为副中央凹区域、超出5°的范围称为边缘区域,视敏度在这三个区域内依次下降,读者主要在视敏度最高的中央凹处获取信息。有研究探讨了中央凹处信息对阅读的重要性,Rayner和Bertera采用移动掩蔽范式考察了中央凹信息被掩蔽会对阅读产生怎样的影响,结果发现当读者在中央凹处不能获取信息时,其无法对单词进行语义加工,读者的阅读会变得非常困难[7]。那么进一步的问题是,读者在注视的何时能获取保障阅读正常进行所需的文本信息呢?Rayner等采用移动掩蔽范式,设定了一系列的延迟掩蔽时间 (注视词在设定的时间后被掩蔽),发现当文本呈现50ms后被掩蔽,读者的阅读不受影响,这说明读者在一次注视的前50ms内就能获取保障阅读正常进行所需的文本信息[1]。在此基础上,Rayner,Liversedge等创造性地提出了眼动研究的消失文本范式[2]。如上文所提到的,该范式避免了移动掩蔽范式难以寻找合适的掩蔽材料的问题,为研究者们考察读者文本信息提取时间,验证和完善阅读的眼动控制模型提供了一条新的途径。2.3 消失文本阅读的眼动特点

很多研究表明,读者在非常短暂的文本呈现时间内就能获取阅读所需的视觉信息,从而保障总的阅读效率不受到影响,但由于消失文本这一特殊的操作,读者阅读的眼动模式发生了很大变化[3,8-11]。

首先最容易观察到的就是读者的再注视比率(首轮阅读中,兴趣区被多次注视的频率与该兴趣区被注视的频率的比率)显著降低,首次注视时间(首次通过某兴趣区内的首个注视点的注视时间)增加[2,3,9-11]。这是由于在消失文本阅读条件下,读者通过再注视已无法获取有用信息,因而只能通过增加首次注视时间来维持当前的加工。其次,在消失文本阅读条件下,读者更容易产生回视,表现为文本呈现时间越短,回视次数越多,这可能是由于文本消失迫使读者离开当前注视词,因而在首轮阅读中未能获取足够的视觉信息,只能通过回视再次获取信息。因此在消失文本阅读中,读者通常会表现出凝视时间 (从首次注视点开始到注视点首次离开当前兴趣区之间的持续时间)减少、回视时间(所有回到当前兴趣区的注视时间之和)增加的眼动特征[8,11]。此外,消失文本操作还会影响眼跳行为,由于注视词汇消失,再注视已无法获取信息,读者会取消部分词内眼跳。另外,在词n+1消失的情况下,读者的相邻词间眼跳行为也会减少[12]。有研究还发现,在中文阅读中,读者在阅读消失文本时,首次登陆位置(在首轮阅读中,眼跳在兴趣区内的落入位置)更加靠近词中心(即最佳注视位置),这进一步保证了读者的阅读效率[11]。总之,在阅读消失文本时,读者的眼动策略发生了变化,从而保证了阅读效率不受这一特殊操作的影响,这体现了人类眼动控制机制的灵活性。

3 消失文本范式的相关研究

消失文本范式为研究者考察读者获取文本视觉信息所需时间提供了一条切实可行的途径,为验证和完善阅读的眼动控制模型,解决阅读的认知控制模型的内部之争提供一种新的研究方法。下文结合以往的实验研究,系统介绍消失文本范式在考察读者获取注视词(词n)文本视觉信息所需时间及其发展、获取预视词(词n+1)文本视觉信息所需时间以及验证和完善阅读中的眼动控制模型这三个方面的应用。

3.1 注视词视觉信息获取时间以及发展

3.1.1 注视词视觉信息获取时间

已有大量的研究采用消失文本范式考察了读者在阅读过程中获取注视词文本信息所需的时间,关于拼音文字的研究,已得到了较为一致的结果。Rayner等首次使用消失文本范式考察读者获取中央凹处文本信息的时间[2]。在该研究中,读者在两个条件下进行阅读:一种是正常阅读条件、一种是注视词呈现60ms后消失的消失文本阅读条件。其结果表明,读者在消失文本条件下也能进行正常的阅读,即读者能在60ms内获取阅读所须的文本信息。这与之前采用移动掩蔽范式得到的结果较一致[1]。

汉字与拼音文字在书写形式上有很大的区别,汉字具有高信息密度的特点,而且词与词之间没有明显的边界[13,14]。由于汉字的这种独特性,因此许多研究者对中文阅读中文本视觉信息获取时间这一问题进行了考察,但未得到一致的结论。闫国利等首次在中文阅读中考察了这个问题,在该研究中,文本呈现时间设定为40ms、60ms、80ms、100ms、120ms以及控制条件六个水平。其结果表明,当文本呈现80ms时,读者的阅读才与正常条件下无差异,这说明读者需要80ms的时间才能获取文本视觉信息[4]。但刘志方、张智君和赵亚军和朱丽华的研究却得到了不同的结果,其发现在40ms的文本呈现时间条件下,中文读者的总阅读时间、阅读理解率就与正常阅读条件下无差异[12,15]。造成这种不一致结果的原因可能是由于上述研究采用不同的眼动指标作为判断标准造成的。闫国利等的研究结合“平均注视时间”“注视次数”“总注视时间”等指标作为判断依据[4],而刘志方等以及朱丽华的研究均以“句子总阅读时间”作为最主要的衡量指标[12,15]。现在研究者们也一致认为“总阅读时间”是衡量读者阅读是否受到消失文本操作影响的最可靠的依据,其它的一些眼动指标可辅助说明读者在消失文本阅读条件下眼动行为的变化。

3.1.2 注视词视觉信息获取时间的发展

阅读是一项复杂的认知活动,其效率受许多因素的影响。文本视觉信息获取时间是阅读中的一个基本问题,不同年龄人群由于阅读技能、信息加工速度、认知资源等方面不同,在获取文本视觉信息所需时间上存在差异。Blythe和Liversedge比较了拼音文字中儿童和成人获取文本信息的时间,结果发现成人和儿童获取文本信息所需的时间并不存在差异,儿童和成人均能在40ms内获取正常阅读所需的文本视觉信息,即使是年龄很小的儿童(7~9岁)也能在极短的文本呈现时间内获取阅读所需的文本视觉信息[9]。另外Rayner,Yang,Castelhano和Liversedge比较了青年读者和老年读者的文本信息获取时间,其结果表明,老年人和青年人获取文本信息所需的时间也不存在差异[16]。综合上述研究可以得出:在拼音文字阅读中,阅读能力、认知老化等因素都不影响读者的文本信息获取时间。

但在中文阅读中却得到了与拼音文字较为不同的结果。张巧明考察了小学三年级、小学五年级、大学生三类读者的文本信息获取时间,文本呈现时间设为40ms、80ms、120ms和控制条件。其研究发现,三年级的学生在40ms的文本呈现时间条件下,阅读受到了极大了干扰,但五年级学生和大学生的阅读在四种文本呈现条件下的表现无差异[6]。此外,刘志方、翁世华和张峰同样考察了小学三年级、五年级、大学生以及老年人的词汇视觉编码时间,其结果与上述研究基本一致:五年级和大学生在所有消失文本条件下,阅读效率都没有受到影响,而三年级和老年人在所有消失文本条件下,阅读都受到了干扰[17]。由于以上研究均只采用了“总阅读时间”这一指标来比较消失文本阅读和正常阅读之间是否存在差异,而缺乏其他指标,如“回视”“首次注视时间”“凝视时间”等指标的综合支持,因此闫国利等综合多项指标比较了儿童和成人文本视觉信息的获取时间,其结果发现,儿童与成人在20ms的文本呈现条件下,其总阅读时间都受到了消失文本操作的影响,但儿童受到的影响比成人更大,且在40ms及以上的文本呈现时间内儿童比成人出现了更多的回视[11]。上述研究均表明:在中文阅读中,读者的词汇视觉信息编码时间存在一个发展过程,儿童与青年人、老年人与青年人之间都存在差异。

在关于读者文本信息获取时间的发展性上,拼音文字和中文的研究结果不一致,这可能与中文的独特性有关。中文比拼音文字在视觉呈现上更复杂,且中文具有高信息密度的特点,中文读者将视觉信息转化为词汇编码的难度可能更大。另外,在中文中,词与词之间没有明显的边界,这也可能使得中文读者更依赖于视觉信息,从而需要更长的文本呈现时间才能获取正常阅读所需的信息,这种表现在阅读技能较低的儿童和认知老化的老年人中更明显。

3.2 预视词视觉信息获取时间

阅读过程中,读者对词n+1的预视能够促进阅读的进行,因此许多研究者采用消失文本范式考察了读者获取预视词(词n+1)视觉信息所需的时间。其示意图如图2:当读者注视词n某预设时间后,词n+1消失,以考察读者在注视的何时能获取预视词的信息。

图2 采用消失文本范式考察豫视词视觉获取时间示意图

在拼音文字中,Rayner,Liversedge和White的研究操纵词n和词n+1在注视词n 60ms后同时消失或仅词n+1消失,结果发现两词同时消失的条件下,读者的总阅读时间、平均注视时间都显著长于正常阅读条件下的时间,回视次数也比正常阅读条件下多。仅词n+1消失的条件下,在总阅读时间、平均注视时间、回视时间上也得到了相似的结果[10]。这说明,在拼音文字阅读中,读者在注视的60ms内无法获取预视词的视觉信息。在中文阅读中,词与词之间没有空格,相比拼音文字,中文阅读中词n+1与词n的距离更近,因此中文读者有可能能更早地获取词n+1的文本视觉信息。但同样,关于中文阅读中获取预视词视觉信息所需时间的研究也未得到一致的结论。闫国利、胡晏雯、刘志方和张智君采用了与拼音文字研究中相似的方法,考察了中文阅读中读者获取词n+1视觉信息所需要的时间:在词n呈现80ms后,词n和词n+1同时消失或者仅词n+1消失,结果发现,无论是两个词同时消失的情况下还是仅词n+1消失的情况下,读者的眼动行为都发生了变化,表现为平均注视时间和回视次数均增加[18]。因此该研究认为,在中文阅读中,80ms的时间不足以让读者获取词n+1的视觉信息,这与拼音文字中获得的结论一致。但刘志方等以及朱丽华的研究却得到了相反的结果,其发现在词n呈现40ms后词n+1消失,读者的总阅读时间并未显著增加,这说明读者在注视词n40ms时间内已经获取了词n+1的文本视觉信息,从而保障了阅读的正常进行[12,15]。以上研究结果不一致的原因可能也是由于不同研究采用的衡量指标不同。此外,闫国利等的研究和后两项研究中实验材料呈现视角不同,这也有可能是影响因素之一。

3.3 验证阅读研究中的眼动控制模型

阅读是由一系列眼跳和注视组成的[19,20],读者通过眼跳到达一个新的文本位置,通过注视获取信息。对于眼跳何时发生、什么因素影响眼跳的发生,当前有三种眼动控制模型对这一问题给予了解释:第一种是最小控制模型[21-23],该模型认为眼动与文字的任何语言特征都没有关系,眼动的作用仅仅是使新的信息进入加工系统,一个词的语言特征不会影响读者对其的注视时间;第二种是视觉控制模型[24,25],其认为决定眼动何时发生的主要因素是与阅读相关的知觉过程,语言加工与眼动何时发生并没有直接的联系;第三种是认知控制模型[26,27],该模型主张词汇加工在很大程度上决定了眼睛何时移动。E-Z读者模型和SWIFT模型是认知控制模型中的代表性模型,这两个模型都认为词汇的语言特征(如:词的词频、词的预测性等)影响眼动的发生时间,但这两个模型在词汇的加工方式这一问题上存在分歧。SWIFT模型认为读者可以并列加工阅读知觉广度内的词汇信息,在一次注视中,阅读知觉广度内所有的词语都有可能被加工[28-31]。而E-Z读者模型认为,只有完成当前注视词的加工,读者的注意才能转移到下一个词,对下一个词进行加工[32]。

在许多采用消失文本范式考察读者文本视觉信息获取时间的研究中,研究者们通过操纵词的词频或预测性来验证阅读的这三种眼动控制模型。如在拼音文字中,Rayner等的研究让读者在正常文本呈现条件下或消失文本条件下阅读含有高频或低频目标词的句子,其结果发现在消失文本条件下,也能获得显著的词频效应,即读者对高频词的注视时间要低于对低频词的注视时间[2]。Liversedge等的研究也支持上述结果[3]。另外Blythe等的研究也表明,即使是阅读技能尚不成熟的儿童在消失文本阅读条件下也会出现词频效应[9]。在中文阅读中也得到了相同的结果,无论是成人还是儿童,在消失文本阅读条件下都会出现词频效应[4,5]。此外,闫国利、姜茜、李兴珊和白学军的研究操纵了目标词的预测性,发现在消失文本阅读条件下出现了显著的预测性效应[33]。从这些研究的结果可以看出,词汇的语言特征在很大程度上影响了读者的注视时间,这与认知控制模型的预测一致,而最小控制模型和视觉控制模型都认为读者的眼动不会或很小受到与词汇加工相关的认知因素的影响,因此这些研究支持了阅读的认知控制模型。

关于认知控制模型的内部之争——词汇加工是并列进行的还是序列进行的,以往有很多研究采用词n+2的预视和副中央凹-中央凹效应来探讨这一问题,然而该类研究并没有得一致的结论[34]。刘志方等采用消失文本范式,通过操纵词n-1、词n、词n+ 1、词n+2在词n被注视40ms后消失对这个问题进行了辨析。该研究结果发现词n-1消失破坏了读者的正常阅读,而词n、词n+1、词n+2消失都没有影响读者的正常阅读[12]。序列加工模型主张对当前目标词的语义加工完成之后才会对下一个目标词进行加工,且在注视的早期读者无法对右侧副中央凹词进行预视,因此序列加工模型很难解释词n-1消失对阅读产生破坏作用,而词n+1、词n+2消失并不干扰阅读这一结果。这个研究结果表明读者在注视的早期对副中央凹信息进行了充足了预视,从而保障了阅读的正常进行,支持了认知控制模型中的并列加工观点。但在拼音文字中得到的结论与中文阅读中得到的结论是相反的,如前面提到的Rayner等证明词n+1在短暂呈现词n后消失会破坏阅读的正常进行,即在注视的早期读者无法对词n+1进行预视,支持了阅读的序列加工模型。但刘志方等认为,拼音文字研究中得到的结果可能并不是由于词汇加工是序列进行导致的,而可能是由于拼音文字中词与词之间有空格,词n+1和注视点的距离较远,即使词n+1和词n获得同样数量的注意资源,其加工速度也要远低于词n,因此短时间的文本呈现虽然可为词n提供足够的视觉信息,但却不能为词n+1积累保障其被正常识别的视觉信息,而中文是一种密度较高的文字,词与词之间没有空格,因此在两种文字中得出了不一样的结果[12]。

4 消失文本范式的应用前景

目前关于消失文本范式的运用大多集中在考察正常读者文本信息获取时间这一问题上,在其他方面的运用还涉及的比较少,下文根据消失文本范式的特点以及中文阅读研究的现状,从四个方面论述消失文本范式在中文阅读中的应用前景。

考察影响读者获取文本信息所需时间的因素。读者在一次注视中信息的获取范围和获取信息所需的时间是阅读中的两个基本问题,而关于信息获取范围(阅读知觉广度)及其影响因素的探讨已经比较成熟,已有研究发现读者的年龄、阅读技能以及材料难度等都会影响读者的阅读知觉广度[5]。而关于影响读者文本信息获取时间的因素的探讨还处于相对空白的状态。如有研究得出儿童与成人在获取文本信息所需的时间上存在差异[5,11,17],但由于成人与儿童既存在生理年龄上的差异,又存在阅读技能上的差异,所以两者文本信息获取时间的不同到底是由于生理年龄造成的还是由于阅读技能造成的,这一点尚不清楚。此外,Blythe等考察了不同词长芬兰语单词的文本信息获取时间,其结果发现:年龄较小的儿童在消失文本条件下对长词表现出了更多的回视,而对短词的阅读和正常阅读条件下无差异[8],这说明在拼音文字中词长会影响读者的文本信息获取时间。而在中文阅读中,采用消失文本范式考察读者获取文本信息所需时间的研究中,实验材料全部采用的是双字词句,双字词句有一定的特殊性,因为在一般情况下句子是由不同词长的词构成的,所以采用双字词句作为实验材料所得出的结果是否能推广到自然句子阅读中还不能确定,词长在中文阅读中或许也是一种影响文本信息获取时间的因素。另外笔画数多的词比笔画数少的词在视觉呈现上更复杂,有研究发现读者对高视觉复杂性的词比低视觉复杂性的词的注视时间更长,注视次数更多[35-37],出现这种现象的原因可能是读者需要更长的时间来获取高视觉复杂性词汇的文本信息。因此,在中文阅读中,词的笔画数也很有可能会影响读者获取文本视觉信息的时间。从以上论述可得出,将来的研究可采用消失文本范式,操纵相关变量进一步考察影响读者文本信息获取时间的因素。

考察词n-1和词n+1的加工时程。关于获取词n+1视觉信息的问题,目前在中文阅读中还没有达到一致的结论。闫国利等认为在注视的早期词n+1消失会影响阅读的正常进行[18],而刘志方等和朱丽华发现在注视的早期词n+1消失不会影响阅读的进行[12,15]。那么在中文阅读中,词n+1的预视加工时程情况到底是怎样的呢?这还需要进一步的研究予以验证。此外,关于词n-1信息的获取,相关的研究还比较少,仅有刘志方等发现,词n-1消失会破坏正常阅读,该研究指出,出现该种现象的原因可能有两个:一种是读者在注视词n时尚未完成对词n-1的加工,另一种是相比拼音文字读者,中文读者在词汇加工后期更加依赖于视觉信息[12]。到底是何种原因造成的目前尚不清楚,如果是前者造成的,那么词n-1的加工时程是怎样的呢?换句话说,读者在注视的何时可以顺利加工词n-1的信息呢?对这些问题的探讨将促进中文眼动控制模型的构建。

考察特殊人群的文本信息获取时间。目前关于读者文本信息获取时间的考察大多集中在正常人群中,对特殊人群的考察涉及得非常少。仅有熊建萍考察了发展性阅读障碍者的文本信息获取时间,其结果发现,发展性阅读障碍者相比年龄匹配组和阅读能力匹配组需要更长的文本呈现时间才能保障阅读的正常进行[38]。此外,还有许多特殊人群的阅读与正常人群存在差异,如:聋人的阅读能力显著低于健听者,有研究者认为这与聋人的视觉注意分配有关。之前有研究证明,聋人的视觉注意资源在视野范围内发生了转移——从中央凹视野转移到了边缘视野,因此聋人的边缘视觉能力增强,而中央视觉能力减弱。而在阅读过程中,读者获取的信息大部分来自中央视野,因此有研究者认为,聋人之所以在阅读过程中表现出注视时间更长、阅读速度更慢的特点就是因为其中央视觉能力减弱造成的[39,40]。为了验证这一观点,研究者们可以采用消失文本范式,比较聋人和健听者的文本信息获取时间,如果聋人的中央视觉能力真的减弱了,并且造成了阅读上的困难,那么相比健听者,聋人获取文本信息所需的时间应该更长。另外,多动症患者、自闭症患者以及精神分裂症患者等,其阅读模式与常人相比也存在差异,因此这些特殊人群的文本信息获取时间问题是值得进行深入探讨的。

拓展场景知觉、图画观看、视觉搜索等研究领域的成果。目前关于消失文本范式的运用基本集中在阅读领域,在其他领域的应用较少。其实阅读的眼动研究范式可以迁移到其他认知领域。有研究者采用移动窗口范式、移动掩蔽范式、消失文本范式等阅读的眼动研究范式对场景知觉、图画观看和视觉搜索等方面进行了研究[20]。如,Henderson和Pierce以及Rayner,Smith,Malcolm,Henderson分别采用移动掩蔽范式和消失文本范式考察了场景知觉任务中视觉信息的获取时间,其结果发现场景至少需要呈现150ms才不会影响正常的知觉过程,这比保证阅读正常进行所需的文本呈现时间要长[41,42]。此外,康延虎运用了消文本范式探索了情境识别过程中注视点区域信息获取的时间进程,其结果表明,当情景呈现时间在100ms之内,注视点区域的信息获得就会受到影响,且情景信息的整合水平较低;当呈现时间在100~200ms之间,注视点区域的信息获得就不会受到影响,并可有效整合中央窝和副中央窝信息[43]。由此可见,消失文本范式也可用于考察真实情景识别过程的信息提取与整合问题,以了解情景识别过程中的认知加工过程。因此,研究者们可以尝试将消失文本范式的运用从阅读领域迁移到其他认知领域,为其他认知领域(如:场景知觉、图画观看、视觉搜索等)的相关研究提供一种新的探讨思路。

5 消失文本范式使用时应注意的几个问题

消失文本范式在阅读眼动研究中得到了广泛的运用,以上对该范式的基本概况、相关研究以及应用前景做了系统阐述。下面综合前人的研究,介绍研究者们在运用该范式时应该注意的几个问题:

眼动指标的选择。在考察消失文本操作是否影响阅读时,“总阅读时间”是一个非常重要的指标,它反映了消失文本条件下的阅读和正常条件下的阅读总体上是否存在差异。“总阅读时间”是衡量阅读是否受到消失文本干扰的最可靠的依据,但研究者们应该综合多项指标共同反映消失文本条件下的词汇识别和阅读加工情况。例如,回视(反映后期加工过程)、首次注视时间、凝视时间(反映早期词汇加工过程)等。在某些情况下,读者的总阅读时间并没有受到影响,但读者却产生了更多的回视,这说明读者在某特定的文本呈现时间内没有获取充足的文本信息,所以需要进行回视再次获取信息,换句话说,读者充分获取文本信息所需要的时间可能比总阅读时间不受影响的情况下更长。另外,“总阅读时间”是一个整体指标,不能精细地反映词汇加工过程中问题,而“首次注视时间”“凝视时间”等能较准确地反映这个问题。因此,研究者们需要综合多项眼动指标来共同解释在消失文本条件下的阅读情况。

实验材料的设计。在中文阅读中,由于不能确定词长是否会影响读者的文本视觉信息获取时间,所以研究者们通常采用双字词句考察这一问题。另外实验材料一定要保证在读者的理解范围内,是读者相对熟悉的,以避免由于其他因素造成的文本信息获取时间的增长。此外,如果需要考察目标词的注视时间,要注意控制目标词的预测性(当目标词与前面文本的联系紧密时,即预测性很高时,目标词的注视时间就会相应变短)和外溢效应(当目标词的前一个词加工比较困难时,目标词的注视时间就会增加)。因此,研究者们在编制实验材料时,要尽量降低目标词与其前面文本内容的联系,以保证读者不能根据前面的内容预测到目标词,另外要保证目标词前面的内容一致,以控制外溢效应的发生。

文本呈现时间的设定。采用消失文本范式探讨读者的文本信息获取时间时,通常需要设定一系列的文本呈现时间值,以探索保障读者正常阅读所需的文本呈现时间。这个时间的设定,研究者们应该参考以往的研究结论以及自己的实验目的。例如,考察聋人的文本视觉信息获取时间时,根据以往研究,中文成年健听读者在40ms的文本呈现时间内可获取保障阅读正常进行的文本信息,而聋人的信息获取时间可能比健听者慢,所以设定的文本呈现时间值应该要有所增加。另外设定的时间间隔不能太短,以免造成自变量水平变化不足以引发因变量的相应变化,因而影响实验结果。

显示器的刷新频率。消失文本范式是基于呈现随眼动变化技术的实验范式,当读者注视某个词特定时间后,这个词就要在被试机的显示器屏幕上消失,即显示器屏幕上呈现的内容要根据读者眼睛的注视位置来做相应的改变,所以消失文本范式对显示器的刷新频率有较高的要求。如果显示器的刷新频率低,可能会造成文本呈现时间的延长,从而影响实验结果。因此,使用消失文本范式进行研究时,建议采用刷新频率大于100Hz的CRT显示器。

6 结语

消失文本范式是一种考察读者阅读过程中文本视觉信息获取时间的眼动研究范式,其在阅读领域已得到了较为广泛的运用。作为一种阅读的眼动研究范式,其具有高生态效度的优点。该文对这种范式做了较为详细的介绍,相信之后的研究者们在掌握该范式的基本原理、了解该范式的应用领域并熟知注意事项的前提下,必能运用该实验范式探索更多的问题。

1 Rayner K,Inhoff A W,Morrison R E,et al.Masking of foveal and parafoveal vision during eye fixations in reading.Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance,1981,7:167-179.

2 Rayner K,Liversedge S P,White S J,et al.Reading disappearing text:Cognitive control of eye movements. Psychological Science,2003,14:385-389.

3 Liversedge S P,Rayner K,White S J,et al.Eye movements when reading disappearing text:Is there a gap effect in reading? Vision Research, 2004,44:1013-1024.

4 闫国利,王文静,白学军.消失文本条件下认知控制的眼动模型.心理学探新,2007,27(4):37-41.

5 张巧明.小学生阅读知觉广度与速度的发展:来自眼动的证据.天津师范大学博士学位论文,2012.

6 闫国利,巫金根,胡晏雯,等.当前阅读的眼动研究范式评述.心理科学展,2010,18(12):1966-1976.

7 Rayner K,Bertera J H.Reading without a fovea.Science,1979,206(4417):468-469.

8 Blythe H I,Haikio T,Bertram R,et al.Reading disappearing text:Why do children refixate words? Vision Research,2011,51:84-92.

9 Blythe H I,Liversedge S P,Joseph H S S L,et al. Visual information capture during fixations in reading for children and adults.Vision Research,2009,49:1583-1591.

10 Rayner K,Liversedge S P,White S J.Eye movements when reading disappearing text:The importance of the word to the right of fixation.Vision Research,2006,46:310-323.

11 闫国利,刘妮娜,梁菲菲,等.中文读者词汇视觉信息获取速度的发展:来自消失文本的证据.心理学报,2015,47(3):300-318.

12 刘志方,张智君,赵亚军.汉语阅读中的眼跳目标选择单元以及词汇加工方式:来自消失文本的实验证据.心理学报,2011,43(6):608-618.

13 Li X S,Rayner K,Cave K R.On the segmentation of Chinese words during reading.Cognitive Psychology,2009,58:525-552.

14 Zang C L,Liversedge S P,Bai X J,et al.Eye movements during Chinese reading.In:Liversedge S P, Gilchrist I D, Everling S. (eds).The Oxford Handbook of Eye Movements.England:Oxford University Press,2011.

15 朱丽华.词N与词N+1消失对青年与老年中文读者眼动模式的影响.天津师范大学硕士学位论文,2012.

16 Rayner K.Liversedge S P,Yang J,et al.Eye movements of older and younger readers when reading disappearing text.Psychology and Aging,2011,26(1):214-223.

17 刘志方,翁世华,张峰. 中文阅读中词汇视觉编码的年龄特征:来自眼动的证据.心理发展与教育,2014(2):411-419.

18 闫国利,胡晏雯,刘志方,等.消失文本条件下注视点右侧词对中文阅读影响的眼动研究.应用心理学,2009,15(3):201-207.

19 Rayner K. Eye movements in reading and information processing:20 years of research.Psychological Bulletin,1998,124:372-422.

20 Rayner K.Eye movements and attention in reading,sceneperception, and visualsearch.The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2009, 62(8):1457-1506.

21 Bouma H,DeVoogd A H.On the control of eye saccades in reading.Vision Research,1974,14:273-284.

22 Kolers P A.Buswell’s discoveries.In:Monty R A,Senders J W.(eds).Eye movements and psychological processes.Hillsdale,NJ:Erlbaum,1976.

23 Suppes P.Stochastic models of reading.In:Ygge J,Lennerstrand G. (eds.).Eye movements in reading. England:Pergamon Press,1994.

24 O’Regan J K.Optimal viewing position in words and the strategy-tactics theory of eye movements in reading.In:Rayner K. (ed).Eye movements and visual cognition:Scene perception and reading.New York:Springer-Verlag,1992.

25 Yang S N,McConkie G W.Eye movements during reading:A theory of saccade initiation times.Vision Research,2001,41:3567-3585.

26 Henderson J M,Ferreira F.Effects of foveal processing difficulty on the perceptual span in reading:Implications for attention and eye movement control.Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition,1990,16:417-429.

27 Reichle E D, Pollatsek A, FisherD L, etal. Toward a model of eye movement control in reading. Psychological Review,1998,105:125-157.

28 EngbertR, Nuthmann A, RichterE M, etal. SWIFT:A dynamical model of saccade generation during reading.Psychological Review,2005,112:777-813.

29 Kliegl R,Nuthmann A,Engbert R.Tracking the mind during reading:The influence of past,present,and future words on fixation durations.Journal of ExperimentalPsychology: Human Perception and Performance,2006,135:12-35.

30 Kliegl R.Current advances in SWIFT.Cognitive Systems Research,2006,7:23-33.

31 Kliegl R.Toward a perceptual-span theory of distributed processing in reading:A reply to Rayner,Pollatsek,Drieghe,Slattery,and Reichle.Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance,2007,136:530-537.

32 Pollatsek A,Reichle E D,Rayner K.Test of the EZ Reader mold:Exploring the interface between cognition and eye movement control.Cognitive Psychology,2006,52:1-56.

33 闫国利,姜茜,李兴珊,等.消失文本条件下词的预测性效应的眼动研究.应用心理学,2008,(4):306-310.

34 隋雪,沈彤,吴琼,等. 阅读眼动控制模型的中文研究——串行还是并行.辽宁师范大学学报,2013,36(5):672-679.

35 Just M A,Carpenter P A.Orthography:Its structure and effects on reading.In:Just M A,Carpenter P A.(eds.).The psychology of reading and language processing.Newton MA:Allyn and Bacon,1987.

36 Liversedge S P,Zang C,Zhang M,et al.The effect of visual complexity and word frequency on eye movements during Chinese reading.Visual Cognition,2014,22:441-457.

37 Yang H-M,McConkie G M.Reading Chinese:Some basic eye-movement characteristics.In: Chen H C(ed).Reading Chinese script:A cognitive analysis. Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates,1999.

38 熊建萍.汉语发展性阅读障碍的眼动研究.天津师范大学博士学位论,2014.

39 Dye M W G,Hauser P C,Bavelier D.Visual skills and cross-modal plasticity in deaf readers:Possible implications for acquiring meaning from print.Annals of the New York Academy of Sciences,2008,1145:71-82.

40 Dye M W G,Hauser P C,Bavelier D.Is visual attention in deaf individuals enhanced or deficient? The case of the useful field of view.Plos One,2009,4(5):5640-5646.

41 Henderson JM,PierceG.Eyemovementsduring scene viewing:for mixed control of fixation durations. Psychonomic Bulletin&Review,2008,15:566-573.

42 Rayner K,Smith T J,Malcolm G,et al.Eye movements and encoding during scene perception.Psychological Science,2009,20:6-10

43 康延虎.情景识别过程中的信息搜索与整合.天津师范大学博士学位论文,2009.

Review of Disappearing Text Paradigm in Eye Movement Research

Yan GuoLi,Wang Xia,Liu NiNa

(Academy of Psychology and Behavior,TianJin Normal University,TianJin 300074)

The disappearing text paradigm is an eye movement research paradigm,which can be used to examine the reader’s speed of capturing text information in reading.By operating the visible time of the fixated word,it restricts reader to code visual information at the beginning of the first fixation.Consequently,the researchers can use it to investigate the time needed for readers to capture text information.This paradigm provides a feasible way for researchers to examine the reader’s speed of extracting text information and validates the eye movement control model.This paper introduces the basic information,the related studies and the application in the future of this paradigm.And meanwhile,the paper makes some suggestions concerning the usage of this paradigms.

disappearing text paradigm;speed of capturing text information;eye movement research

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(15JJD190003)、天津市哲学社会科学规划课题(TJJX15-023)

闫国利,男,教授,博士生导师。Email:psyygl@163.com