国有资本经营预算衔接法律机制的构建

——以功能定位再思考为主线

杜 坤

国有资本经营预算衔接法律机制的构建

——以功能定位再思考为主线

杜 坤

《预算法》第5条规定,国有资本经营预算与一般公共预算、社会保险基金预算应当相互衔接。吊诡的是,预算法和其他财政法律未就如何衔接提供明确的规则指引。国有资本经营预算衔接面临法律规则缺位的窘境,不但使政府财政行为无所适从,还会影响有限财政资源的配置效率。此问题的解决之道暗含国有资本经营预算功能定位的本源性命题,学界对此颇有分歧,形成了“营利性”与“公共性”两大进路。事实上,在“中国语境”下,上述进路仍有商榷的空间。从历史发展脉络看,国有资本经营预算应当具备资本性和社会性功能,以此为根基科学合理地设计国有资本经营预算与其他预算在资金流动、科目设置、流转比例等法律规则。

预算法; 国有资本经营预算; 预算衔接; 功能定位; 法律规则

一、 问题呈现

国有资本经营预算(以下简称国资预算)与一般公共预算、社会保险基金预算衔接是《预算法》规制的重点领域。2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和2015年《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》(以下简称《指导意见》)均指出,划转部分国有资本充实社会保障基金。完善国有资本经营预算制度,提高国有资本经营收益上缴公共财政比例,2020年提到30%,更多用于保障和改善民生。在公共财政转型的背景下,迫切需要构建国有资本经营预算衔接法律机制,引导政府与国有企业利润分配关系的规范化,促进社会公众共享国有企业改革的成果,提升国家宏观调控的能力。

将国资预算衔接理念落到实处是《预算法》等财税法规义不容辞的责任。《预算法》第5条规定国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相互衔接,但未就如何衔接给出明确的答案。2007年《国务院关于国有资本经营预算的意见》(以下简称《意见》)(国发[2007]26号)规定,“在其他支出方面的要求,必要时,可部分用于社会保障等项支出的要求”,但未明确“必要时”的具体标准。按照国务院出台的《关于深化预算管理体制改革的决定》(国发[2014]45号)在完善政府预算体系中所指出的,“加大国有资本经营预算资金调入一般公共预算的力度”。

从上述法律规则的字里行间不难读出立法者设计法律条款的终极考量,即确保三本预算之间相互衔接并强化其合法性与实施的可能性,以期实现有限财政资源的优化配置。尽管在以往财政实践中,三本预算之间已经初步相互衔接,不过对国资预算衔接中资金流动、科目设置、流转比例等具体问题尚且缺乏细致的法律规则。法律规则的缺位不但对政府与国企利润分配关系规范化以及提升政府宏观调控能力无益,甚至会引发对复式预算体系的质疑,如国家审计署《关于2015年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况》指出,公共预算和国有资本经营预算界定不清晰,表现为向同一项目或企业通过不同渠道交叉安排支出,造成财政资源的浪费*参见国家审计署:《关于2015年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况》,载财政部官方网站,http://www.audit.gov.cn/n1992130/n1992150/n1992500/3765980.html。。由此观之,规制国资预算衔接法律规则的缺位难以满足财税体制改革的总体要求。为了细致考察国资预算衔接的现实状况,本文整理了近五年来,国有企业利润总额与国资预算收入的相关数据形成表1。

表1 国有企业缴纳利润情况(单位:亿元)*表1中的数据是笔者对《全国国有及国有控股企业经济运行情况(2012-2015)》、《中央和地方预算执行情况与中央和地方预算草案的报告(2012-2014)》进行整理所得。具体数据参见中华人民共和国财政部(2015):《财政数据》,载财政部官方网站,http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengshuju/。

由表1可知:(1)国企利润总额一路高歌猛进,而纳入国资预算的比例却十分有限;(2)国资预算收入比例过低,透射出政府与国企利润分配关系的失衡;(3)国资预算法律规则的不健全是二者关系失衡的重要原因之一。例如纳入国资预算的企业数量有限,中央国有金融企业以及中央部门和单位全资或控股的重点企业尚未全部纳入预算。

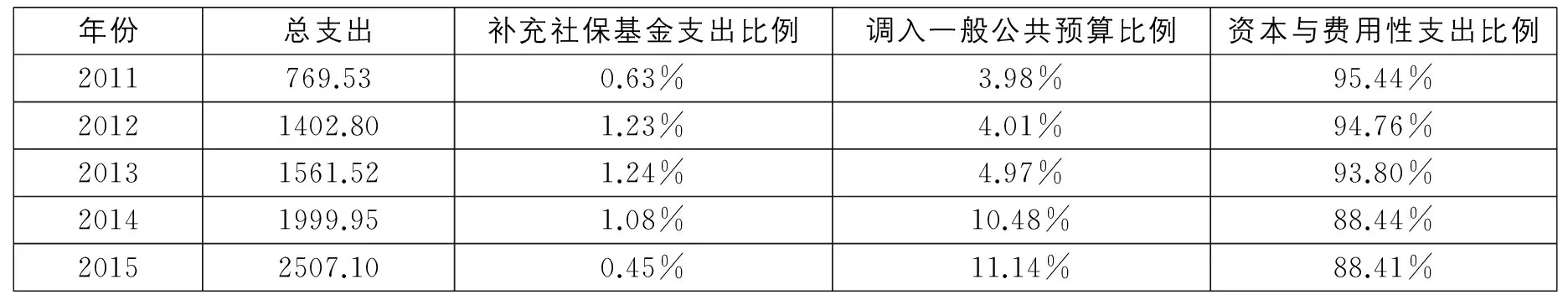

由于国企的资本构成的特殊性,国资预算逐渐成为社会舆论广泛关注的焦点之一,而国资预算支出方向则是监督国有资本收益使用情况重点考察领域。鉴于此,本文整理了近五年来国资预算支出的有关情况,形成表2。

表2 国有资本经营预算支出情况(单位:亿元)*表2中的数据是笔者整理《中央国有资本经营支出预算表(2012-2015)》以及《2014年中央国有资本经营收支情况》所得,参见中华人民共和国财政部(2015):《2014年中央国有资本经营收支情况》,载财政部官方网站,http://qys.mof.gov.cn/zhuantilanmu/gyzbjyys/201502/t20150205_1188824.htm。

由表2可知:(1)近五年来,国资预算支出集中在国企改革与发展的资本性与费用性支出上,形成企业利润内部循环;(2)国资预算用于补充社会保险基金的支出比例始终在1%左右徘徊。有限的补充资金主要源于国有股份减持或者转持,然而国有企业IPO与再融资的情况直接决定了可用于补充和调转社会保险基金预算数量和比例。此种补充社会保险基金预算的方式充斥着随机性,例如在2014—2015年国有企业上市步伐加快,补充社保基金支出的比例减幅明显;(3)国资预算调入一般公共预算的比例近四年来有小幅上扬,但与党和国家所构想的国资预算支出比例要求仍有很大差距。

《预算法》、《意见》等就国资预算衔接勾勒出相对粗糙的规则轮廓。随着社会公众的权利意识不断苏醒,现有规则难以就国资预算支出划转资金的流动方向、比例、数量以及科目设置等细致问题给出令人满意的解答。在财政预算实践中,国资预算调转金额数量与比例的确定表面上看是以社会公共需要而进行适度动态调整,实则是政府与国有企业不断折冲樽俎地制约与妥协的产物。可以说,规范稳定的国资预算衔接法律规则尚付阙如势必对财税体制改革带来负面影响。本文研析的重点不在于国资预算调转具体数值或比例的上浮或下调,而关注的是数字背后常态化法律规则的安排。事实上,国资预算衔接法律机制的构建最终还需回归到国资预算的功能定位这一本源性问题上来。只有清楚地回答了国资预算建立的逻辑起点,价值取向后,才能廓清国资预算衔接的理论根基并解决资金流动方向、流转科目、资金调转比例等一系列法律规则设计难题。

二、 国有资本经营预算功能的争论及其评述

制度的功能无外降低交易成本、提供行动的必要信息、约束机会主义行为、减少负外部性等(卢现祥,2013:169-172)。事实上国资预算功能定位始终飘忽不定。《预算法》、《企业国有资产法》等法律法规未明晰地描述国资预算的功能。正是由于法律规则的缺位才导致理论的分歧。笔者在整理近年与国资预算相关的文献资料时,发现尽管绝大多数文献对国资预算功能有所谈及,但始终对国资预算的功能定位分歧重重,争议的焦点在于国资预算的营利性与公共性的取舍,从而形成“营利性”和“公共性”进路两大流派。

(一) “营利性”进路下国有资本经营预算的功能定位

“营利性”进路认为国资预算是独立于公共预算,政府以资本所有者身份获取的企业收益并支应企业发展的资本性与费用性支出的特殊预算系统。国资预算的基本功能是管理、监督以及分配国有资本收支的工具,反映国有资本所有者与经营者之间收益分配和再投资关系*参见李燕:《论建立我国国有资本经营预算制度》,载《中央财经大学学报》2004年第2期;徐孟州、贾剑非:《论国有资本经营预算制度的法理基础》,载《政治与法律》2009年第4期;周茂青、陈少晖:《〈企业国有资产法〉框架下国有资本经营预算的功能定位》,载《福建论坛》2014年第7期;谭静:《论国有资本经营预算管理改革的着力点》,载《中央财经大学学报》2014年第3期。。质言之,国资预算将营利性视为圭臬,以实现国有资本的增值保值为终极目标,具有管理国有资本所有权的工具价值。总之,在“营利性”进路中,国有资本最大化是国资预算制度设计的逻辑起点。

上述观点并非空中楼阁,而有相应理论作为支撑。“政府双重身份的分离”是“营利性”进路的核心理据之一,即政府公共管理和国有资本所有者身份的分离。政府的资本所有者身份是建立国资预算的基点,也就决定了国资预算的营利性取向,关注投资回报率,强调国有资本增值保值;另外,现代产权制度也是“营利性”进路的理论依据*参见欧阳淞:《国有资本经营预算制度的几个基本问题》,载《法学家》2007年第4期;高桂林、翟建虎:《反思国有资本经营预算法律制度的目标定位》,载《政治与法律》2009年第4期。。作为法人实体和竞争实体的国有企业面对激烈的市场竞争时,将经营效率奉为铁律,以提高经济效益,实现资本的最大化为内在动力;此外,“营利性”是资本普适性的价值追求。马克思曾说:“资本只有一种生活本能,就是增值自身,获取剩余价值”(马克思,2004:260),国有资本亦概莫能外。

“营利性”进路对国资预算功能的阐释是在“经济人”逻辑理路上展开的,通过详实的财政收支计划监督国有资本运营,推动国家经济结构转型与国有企业市场化改革,最终实现国有资本优化配置。然而,仔细品察“营利性”进路的论证理路,其缺憾不容掩饰。“营利性”进路未就为什么国资预算应当以增资保值作为主导价值作出深刻剖析。仅以一般企业性质以及资本的逐利性的一般规律作出三段论式的逻辑推断,即将“资本—国有资本—资本最大化”或者“企业—国有企业—资本最大化”线性逻辑予以延展,最终推导出国资预算是以实现资本最大化为功能定位的结论。

笔者认为,该进路有简单套用一般规律和理论的嫌疑,并未顾及国企类型、职能、社会责任、国有资本的双重属性等异质性因素。以国企类型为例,此次《指导意见》将国企分为商业类和公益类,前者是按照市场要求实行商业化运作,以增强国有经济活力、放大国有资本功能、实现国有资产保值增值为主要目标,依法独立自主开展生产经营活动。后者则以保障民生、服务社会、提供公共产品和服务为主要目标,引入市场机制,提高公共服务效率和能力*参见《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》第4、5、6条的规定。。如果“营利性”进路下国资预算的功能定位对于商业类国企尚有适用的空间,那么当面对诸如中国储备粮食管理总公司、中国长江三峡集团公司等公益类国企时,则显然超出了以实现资本最大化功能定位的范畴。因此,纯粹以实现国有企业资本最大化作为国资预算的功能定位并不完整与妥帖,甚至还有切断国有企业收益分享与社会公共需要特殊联系之虞。

(二) “公共性”进路下国有资本经营预算的功能定位

“公共性”进路认为国资预算是平衡政府与市场关系的特殊制度安排,既要成为克服市场失灵的利器,还要肩负起优化产业结构、协调经济发展等宏观调控的职责。在目标中融入维护国有资本出资人权益、调整国有资本结构、引导市场发育与完善、为公共财政提供资金支持等元素。力倡在国有资本经营的收支结构、程序设计、责任安排等环节中将“公共性”一以贯之*参见顾功耘、胡改蓉:《国有资本经营预算的“公共性”解读及其制度完善》,载《法商研究》2013年第1期;刘剑文、郭维真:《我国财政转型与国有资本经营预算制度的建立》,载《财贸研究》2007年第2期;陈少晖、朱珍:《民生财政导向下国有资本经营预算支出研究》,载《当代经济研究》2012年第4期;李燕、唐卓:《国有企业利润分配与完善国有资本经营预算》,载《中央财经大学学报》2013年第6期。。

该进路将“公共性”定位成国资预算的首要功能,大致上归结为三点理由:其一,按照“双元财政结构”理论(邓子基、陈少晖,2006:10-19),推导出国资预算是公共财政制度的子集,而在市场经济条件下公共性是财政的根本属性,故而国资预算具有公共性;其二,国有企业是政府职能的必要延伸,其作用的领域集中在基础设施建设、基础工业部门等公共性领域,由此推导出国资预算应具有公共性;其三,国有企业仅是暂时存在于竞争性行业或领域并终将退出,回归公共事业的本质,进而认为国资预算从长远来看具有公共性特征。“公共性”进路并不否认“营利性”进路下国资预算以实现国有资产保值增值为目标,而是拒绝承认将国有资本最大化作为预算制度设计的唯一导向,认为在市场经济体制下国资预算的公共性是制度演进的原点,应将公共性作为首要目标才合乎制度发展的应然方向。

诚然,该进路在一定程度上修正了“营利性”观点论证中缺憾,但仍值得商榷。首先,忽视了国有企业市场化改革的目标而将满足公共需要的理念放大。“公共性”进路有过分强调国资预算满足社会公共需要而矮化国有资本最大化的嫌疑。《指导意见》规定,主业处于充分竞争以及国家安全、国民经济命脉的重要和关键领域的商业类国有企业仍将长期存在*参见《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》第5条。。这不但说明“公共性”进路下国资预算功能定位的立论基础有所动摇,还表明单纯以“满足社会公共服务”为逻辑起点的国资预算功能定位适用范围有限。其次,忽视了国资预算与公共预算在政策目标、收入管理、支出管理以及工作机制等方面的差异,而将国资预算与一般公共预算的功能等同起来;再次,容易将国有企业与政府职能混同。市场经济转型时期创立现代企业制度的目的在于使国有企业“政企分开”、“政资分开”(刘小玄、李利英,2005:34-45)。因此,单纯强调国资预算“公共性”,置国有企业市场化改革于不顾,其论证的合理性便会大打折扣。

(三) 讨论国有资本经营预算功能定位应回归“中国语境”

通说认为,国企具有双重性,本质上是市场和政府的双重代替物。详言之,国企既承袭了一般企业的共性,以市场竞争主体示人,满足科斯所说的“企业是市场的替代物,是运用企业的权威来配置资源的经济组织”(罗纳德·哈里·科斯,2009:34-39)。此外,国企又被视为政府职能的部分延伸,代替政府实现一定的政治、经济或社会目标。因此,过分强化国资预算的营利性,忽视了国企类型、资本的特殊性质等关键要素,致使国资预算沦为一般企业的财务预算,有违于国企社会服务的性质,有悖于公共财政体制改革的总体方向。相反,一味强调公共性,让国资预算承担众多的社会公共服务职能,难以回应国有企业作为市场替代物的基本属性,与国企市场化改革的终极目标相左。显然,要勾勒出国资预算功能的现实图景,辨识其知识谱系,仅对现有文献的所进行一般的文本分析仍显简陋。诚如苏力所言:“必须考察“行动的法”,必须从学界对实际问题的分析和讨论中辨析其实际运用的或隐含的法理”(苏力,2004:123-124)。由于“营利性”以及“公共性”进路对国资预算功能定位的描述存在不同程度的论证缺陷,有必要将国资预算建立放置在国有企业改革与预算管理改革的“中国语境”之中,重新拨梳国资预算建立的逻辑起点,以期明确其功能定位。

三、 “中国语境”下国有资本经营预算功能的再思考

创设国资预算不是一种集体无意识的随机选择,而是在社会经济转型过程中对国有企业改革社会问题经济化的制度回应。将国资预算放置在国企改革与预算改革的“中国语境”中寻找其正当性和合理性,藉以明晰其初始功能定位。以国家与国企收入分配为线索,大致上可以分为所有权框架内经营权改革以及市场经济转型背景下的产权改革。

(一) 创立国有资本经营预算的“中国语境”:国企改革与预算改革

在国企改革之前,国企运营是以国家计划为行动指南,政府与国企之间的分配关系定格为统收统支,由于国企缺乏自主经营权导致生产效率低下,资源浪费严重。为了释放国企的自主经营权,国企改革犹如箭在弦上,先后经历了“所有权框架内经营权的改革”和“市场经济转型背景下的产权改革”两个阶段。

第一,所有权框架内经营权改革阶段。所有权框内经营权的改革实质是以不触碰国家所有权为前提,以放权让利的方式激活国企经营控制权。1978-1993年,政府先后推行了“利润留成—利改税和利税分流—企业责任承包制”等放权让利措施*参见《关于国营企业实行利润留成的规定》《关于国营企业利改税试行办法》《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》的相关规定。。尽管三种放权让利举措在一定程度上激活了国企的自主经营权,但成效甚微且产生了“并发症”和“后遗症”(王远明、蒋安,2001:170)。具体说来,“并发症”主要表现为,企业留成比例的不确定性导致很多企业资金留存过低,无法应对企业发展之需;两步利改税导致企业名义税率畸高,税负过重且不公平,制约了企业发展;企业责任承包制导致财政收入萎缩,国家宏观调控能力日渐衰弱,企业内部经营机制混乱。此外,预算外资金的野蛮生长是放权让利的“后遗症”,主要表现为本该用于企业发展的让利资金却始料未及地被地方政府和主管部门截留、挪用,使他们的“荷包”鼓胀起来(彭建,2008:116-123)。更为棘手的是,此时国家预算制度逐步恢复并未关注该批资金的去向,最终导致被截留的企业利润并未进入财政预算,而是以预算外资金形式存在(杨志勇,2014:5-19)。地方政府将体量惊人的预算外资金投向基础建设,不但影响了财政信贷资金的综合平衡,还抵消了中央政府宏观调控的效能(杨雷,2004:71-76)。

第二,市场经济转型下国企产权改革阶段。为了应对由国企经营权改革所引发的困境,1993年以后,政府推行以股份制改革为核心的产权改革。总体上,国企股份制改革实现了从放权让利的政策性调整向以建立现代企业制度的产权改革的转变,改革的重心随之调整为优化国企的资本投入、运营以及收益分配关系。从国企资本投入维度考察,国企先后经历了“无偿划拨—拨改贷—债转股”,实现了国有资本到国有股份的脱变。政府与企业之间股权契约关系得以明确。与国企资本投入相比,国企资本运营和收益分配仍存在尚未完全“清算”的难题,主要表现为,国企资本运营关系方面内部控制人现象广泛存在。原因在于股份制改革后国企内部管理体系与国企股权结构产生“时滞”,内部监控体制尚未完善(李松森,2004:101-107)。此外,国企经理的任命并非市场选择的结果而是行政安排的人事变动,造成经理经营目标的多元化,即国企经济效益最大化的目标有被悬置的可能。在资本收益关系方面,按照股权契约本应享受国有股东剩余索取权的政府却迟迟不能行权。

实际上,股份制改革后国有股东非但没有享受到本该享有的分红权,反而背负起沉重的国有企业改革成本。为了填补国企改制的资金缺口,国企利润长达13年(1994-2007年)不上缴财政,形成企业利润内部循环。如果将国企利润留存企业是为了抚平改革成本而具有历史合理性,那么随着国企改制的完成,利润留存企业的合理性便逐渐消退。在制度惯性的驱使下,国企通过“不分红的公司政策”或者“同股不同权”避免向国有股东分配利润,已久遭诟病。此外,国企内部运营中出现代理人转移、侵吞委托人财产现象,致使国有资本非但没有增值反而还出现严重的资产流失。预算能够驯化与整合各方权力的需要,使得各方的权利在预算中获得合法性和合理性(蒋悟真,2015:9)。因此,将国企税后利润纳入国资预算是规训国企产权改革后不合理的政府与企业在资本运营与收益关系的一剂良方。

(二) 国有资本经营预算的资本性功能:国有股东剩余索取权的实现

通过回放国资预算建立的“中国语境”可以得出,其逻辑主线是国有企业市场化改革与理顺国家与国有企业收益分配的预算管理体制的完善。随着国有企业市场化程度不断深入,在宏观层面国有资本的实现形式由简单的“政资分开”到“政企分开”,国企利税分流的收益分配制度日趋明朗;微观层面国有企业基本建立现代企业图景,成为独立的市场主体。颇为遗憾的是,国有股东剩余索取权仍未实现这一顽疾始终困扰着国有企业股份制改革。

1.创设国资预算的逻辑起点是有效落实国有股东剩余索取权

国有企业股份制改革后,绝大多数国有企业逐渐步入了现代企业制度,企业自身经济效益和运行效率得到大幅度改善。然而,国有企业投资运营以及投资收益关系尚未完全理顺,国有股东剩余索取权的行使成为一纸空文。如何在错综复杂的环境中实现国有股东依照股权契约本应享有剩余索取权,确保国有资本保值增值,既是现代企业制度下的国企改革亟待解决头等问题,也是我国预算管理体制尚需关注的重点领域。

国家试图通过一系列国有资产监管体制配套改革落实国有股东的剩余索取权,但收效甚微。2003年国务院国资委和地方各级国资委相继建立,初步建成了国有资本出资人制度,政府的公共管理职能与出资人职能得以有效分离。但上述改革的侧重点在于改革国有股东出资权的制度环境,而对于国有股东剩余索取权的行使并未提供直接有效的制度供给。事实上,国资预算制度能够有效保障国有股东剩余索取权的行使,成为国有资产监管的不二法门。《意见》以及《企业国有资产法》对国资预算制度正是在这样的环境中发育起来的*参见《国务院关于国有资本经营预算的意见》第一条以及《企业国有资产法》第一条的规定足以说明国有资本经营预算建立是为了实现国有股东的剩余控制权。。因此,实现国有股东对资本投入的剩余索取权是国资预算的逻辑起点。

2.推行国资预算的初衷是解决国企“委托—代理”问题,提升国有股东剩余索取权的实现几率

现代企业的基本特征在于所有权与经营权分离。两权分离犹如硬币有其两面性,一方面企业经营效率得到改善;另一方面由于所有者与经营者在企业信息掌握不均伴生了“委托—代理”问题。委托代理问题的本质是所有者与经营者目标函数的不一致,经营者总是利用手中的经营权将有限的资源分配到能为自己实现利益的项目而并非为股东权益最大化服务(Richardson,2006:159-189)。简言之,企业内部留存资金越多,则经理层过度投资的可能性就越大。詹森和麦克林指出:“公司现金量过大,将有可能导致过度投资,而支付股利恰恰可以减少现金流及内部融资的渠道,有助于减少委托代理成本。”*See Jensen,M.C.& W.H.Meckling,“Theory of the Firm:Managerial Behavior,Agency Costs and Ownership Structure”,Journal of Financial Economics,No.4(1976),pp.305~360.

实际上,我国的国企委托代理问题既具有一般公司治理的共性也具有其特殊性,可以说是变异的“委托—代理”。特殊之处在于:其一,委托人,代理人目标函数产生重大差异,委托人和代理人不以企业利润最大化为追求目标,如国有企业的高层经理人员将大量的时间和精力不是用于改进管理和提高企业效益,而是争权夺利(张维迎,2014:543-544);其二,国有企业的经理是以行政指令方式任命而不是市场选择的结果,此种任命方式最终导致经理人不以企业利润的最大化为目标;其三,国有企业内部责任机制尚付阙如。国有股东监管积极性不高,即使监督失败也不需承担责任。由于无法考核国企经理人的业绩,在面对企业经营失败时也不必承担责任。以刚性的国资预算制度约束能有效地将体量庞大的国有企业利润上缴,对于理顺股东与管理之间的利润分配颇有助益。此外,大部分国有企业利润以预算收入的形式纳入财政预算可以控制国有企业经理层的现金支配权从而有效缓解“委托—代理”冲突。综上所述,国资预算演化为理清国有企业的资本运营以及资本收益关系的利器,成为落实国有资本的增值保值的践行者和布道者,最终达致国有股东剩余索取权落地的终极追求。国资预算的资本性功能在于应对国有股东剩余索取权行使以及解决“委托—代理”冲突,最终实现国有资本的效益的最大化。

(三) 国有资本经营预算的社会性功能:回应社会经济环境的变迁

“规则为了保持其现实性和生命力,必定要依靠适当的历史环境。随着环境的变化,规则也必须加以改变”(诺内特、塞尔兹尼克,1994:89),国资预算的功能也不例外。随着社会经济环境的变化,在外生环境以及内生因素的双重推动下,国资预算的功能不囿于资本性功能而逐渐向社会性功能演变。本文认为,国资预算的社会性功能是政府在处分具有公共财产性质的国有资本收益时,应当以实现社会主体公平、普遍和公开地获得相应受益和收益机会,满足和促进社会国家维护公共利益基本要求为导向。国资预算功能由资本性功能向社会性功能演变,具有深厚的法理基础,具体如下:

1.外生环境的变化推动国资预算向社会性功能演变

“经济国家”语境下政府职能的扩张与有限财源支应之间的张力促使国资预算功能的演变。“不征收与开支金钱任何政府都无法存在”(E.C.S.Wade & G.Godfrey Philps,1997:186),说明政府职能的实现仰仗于充实财政资金支持。近代以来,国家形态经历了从“夜警国家”向“福利国家”的演变历程(芦部信喜,1995:41-42),尤其是在国家受经济属性的嵌入和公私融合的驱动,而成为经济、社会发展内生因素的“经济国家”语境下(冯辉,2011:164-172),政府为了回应社会的多元化需求,其职能不局限于基本政治统治职能,而向社会规制、经济规制以及公共服务方向发展,政府干预广度和深度前所未有。整体上,现代政府职能实现了从“小政府—大政府—强政府”的转变(薛澜,2014:61-70)。德国财政历史学派认为,财政与历史发展阶段相适应,财政支出必然随着经济社会发展而扩张(坂入长太郎,1987:299-301)。依此理论,各国的财政逐步呈现出从“廉价政府”向“高价政府”过渡的显著趋势。可以说“强政府”则意味着“高价政府”,由此引发财政支出范围与财政作用空间的扩大。有学者认为,政府职能与财政支出的双重扩张的原因在于社会公众已不满足政府提供最基本的服务,要求提供更多更好的管理服务、文化教育以及卫生福利等(阿伦·威尔达夫斯基,2009:296-297)。据最新数据显示,2015年中央一般公共预算中支出与收入之间差额高达11200亿元*参见中华人民共和国财政部(2015):《2015年中央一般公共预算收入预算表》,载财政部官网,http://yss.mof.gov.cn/2015czys/201503/t20150325_1206529.html。。事实上,政府收入受到种类、数量等财税法的刚性约束,并未能与政府职能的扩张同步上涨,其数量基本保持稳定。因此,不断可扩张的政府职能与有限的财源之间陷入了深深的张力之中。

社会保障制度功能的实现与有限资金供应之间的张力诱使国资预算功能的转变。社会保障既是政府职能扩张的突出表现,又是对存在生活或生存困难的社会成员提供物质帮助的社会安全制度。社会保障制度作为现代工业化社会化解各种社会风险的重要制度工具,不但是社会稳定器和安全网,更是国家治理体系和治理能力的重要组成部分(郑秉文,2015:36-39)。我国基本建立了基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险以及生育保险全面覆盖的社会保险体系。社会保险体系良性运转依赖充足稳定的资金支持。以基本养老保险为例,从实然的资金管理层面看,实行“社会统筹+个人缴纳”模式,但是社会统筹部分长期存在资金缺口,挪用个人账户发放当期养老金屡见不鲜,致使多地区养老金个人账户成为“空账”(郑秉文,2014:101-112)。从未来资金供给层面看,根据相关研究到2023年城镇企业职工基本养老保险将出现收不抵支,2029年累计结余将消耗殆尽(李扬,2013:238)。尽管上述预测多少带有悲观色彩,但至少能说明基本养老保险资金欠缺且呈现出进一步扩大的趋势,由此便可窥见我国社会保险制度功能的实现与资金供应之间存在张力。

税收、公债的局限性决定了国有资本收益应肩负起弥合因政府职能扩张和社会保障事业发展所产生资金压力的重任(马骏、赵早早,2011:149-150)。税收、公债弥合上述资金缺口的局限性主要表现在:其一,税收的侵益性以及严苛审批程序决定了其不是弥合上述资金压力的最优选择。税收的侵益性会造成私人财产的减少和牺牲,贸然地调整税率或开征新税会触及社会公众的“赋税痛感”,必然招致社会的抵触。同时,税收的调整需要经过严格而漫长的法定程序,需要经过议会的同意,凭政府一己之力无法左右开征新税或者提高税率;其二,公债偿债风险决定了其不是弥合上述资金压力的最佳途径。公债本质上是公法上的债权债务关系,而作为债务人的国家却是一个没有生产能力的消费主体,因此,税收成为偿还债务的最优解。负债过重会对经济发展带来负面影响,而且债务的偿还是以未来的税收为主,会造成代际剥削(熊伟、刘剑文,2004:15-16)。由于无法通过税收和公债熨平资金缺口,因此弥合上述资金压力的重任自然就落在了国有资本收益的肩上,意味着国资预算的功能从资本性功能向社会性功能拓补。

2.内生因素诱使国资预算向社会性功能演变

国有资本的双重属性和国有资本收益公共财产属性、国有企业的双重职能以及国有企业的社会责任是国资预算的功能从资本性功能扩展到社会性功能的内生因素。

第一,国有资本的双重属性和国有资本收益的公共财产属性要求国资预算的功能向社会性功能扩展。国有资本的双重属性,营利性是资本的普适性价值追求,国有资本概莫能外。国有资本亦是公共资本,需承载除追求利润最大以外的其他社会性功能,如提供公共产品、产业结构调整、实现国家宏观调控等公共职能。诚如学者所言:“国有资本是能够为国家和人民创造利润的生产要素”(蒋一苇、唐丰义,1997:43),其存在的目的当然涵盖为全体人民提供更为丰富的物质生活条件。此外,国有资本收益是国家以所有者身份依法取得的,因此它是政府基于公共性取得、用益和使用的公共财产,而附着其上的权力便是公共财产权。在权力类型和价值取向上,公共财产权表现为积极和应受控制的权力。具体到国有资本收益,一方面处分国有资本收益是积极的权力,基于公共性特质,政府处分国有资本收益的目的是让广泛的社会主体能够公平、普遍和公开地获得相应受益和收益机会;另一方面处分国有资本收益是应受控制的权力,政府处分时受到社会国家基本要求和社会公共福利为基本取向的限制。因此,政府处分国有资本收益应受到法律的限制,体现财产分配的社会福利性。如何在法律上确保国有资本收益受到合理正当支配成为亟须认真对待的话题。“预算过程及其控制成为公共财产权最为突出的体现,公共财产的获得其支配的正当性在民主体制中得到确认”(刘剑文、王桦宇,2014:137)。意味着国有资本经营预算既要满足社会主体福利的需求,又要为满足社会国家的基本需求,在预算实践为社会保障提供必要的资金支持,同时为政府职能的实现提供必要的财力支持,而不单纯以国有资本收益内部循环,满足国有企业发展为限。

第二,国有企业双重职能要求国资预算向社会性功能扩展。作为市场经济实体的国有企业,其无法摆脱作为“经济人”自然本能,追求利润最大化无可厚非。市场经济并非最优的而是次优的资源配置形式,市场经济在运行过程当中也存在一些不尽人意之处,如垄断、市场不普遍、信息不对称、外部性问题等均是“市场失灵”的表现(种明钊,2009:2-5)。在此情况下,由政府拥有或实际控制的国有企业除了实现增资保值的资本性功能之外,同时还具备实现公共需要,克服市场失灵的社会性功能。国有企业的双重职能也决定国资预算的资本性与社会性功能。国资预算的收支安排一方面要满足国有企业发展的需要,同时还应对容易产生“市场失灵”的重点领域与行业有所倾斜。

第三,国有企业的社会责任要求国资预算向社会性功能扩展。国企应当且能够承担广泛的社会责任。企业社会责任是企业在谋求股东利润最大化之外所负有的维护和增进社会利益的义务(卢代富,2014:94)。国企有别于私营企业的“公共性”特质决定了其应当承担更多社会责任。国企的社会责任在不同的历史时期都有所表现,甚至为国家直接或间接的加以认可*参见《关于中央企业履行社会责任的指导意见》和《关于积极参与保障性住房开发建设有关事项的通知》等相关规定。。国企也具备承担更多社会责任的能力。经过近十余年的国有企业改革,国企的经营规模突飞猛进、经营利润大幅度提高,截至2014年底,国企的利润总额为24765.4亿元,体量庞大的国有企业利润为其承担社会责任提供了坚实的物质基础。此外,国企利润由“政府性”与“市场性”收益组成,总体上这两部分收益都具有公共收益的性质,理应成为财政分配的重点领域。

(四) 国有资本经营预算资本性功能与社会性功能的顺位考虑

国资预算具有资本性与社会性两大功能,但这两项功能是否有主次之分?有学者认为,国资预算的社会性功能居于主导地位,而资本性功能仅具有“过渡性”色彩(顾功耘、胡改蓉,2013:79-81)。其大致理由:从应然层面,依照国企营利与否被划分为公益性和营利性两类。对于竞争性、商业性的国有企业的资本经营预算才具有营利性,随着国企的改革,此类企业将逐渐退出市场。而非竞争性领域中的公益性国企将成为国有经济发展的主流方向,其性质决定了国资预算不应以营利性为目标。

笔者认为国有企业类型化思考有助于推进国有经济的战略调整,健全国有资本有进有退、合理流动机制,然而却忽视了国资预算功能定位中两个关键因素。其一,以营利与否区分公益性和竞争性国企稍显简陋。一方面,从市场范畴考察公益性国企,其更多涉足的是私人资本不愿意或没有能力介入,而又是社会经济发展和提高国民整体福利所必须的领域,但是并不代表公益性企业不营利;另一方面,《指导意见》放弃了营利性标准作为国企划分标准,而是以“不同国有企业在经济社会发展中作用、现状和发展需要”为标准将国有企业分为商业性和公益性国有企业,印证了以往营利性标准的局限性;*参见《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》第4条。其二,竞争性企业是否会随着国企改革的深化而退出历史舞台。由于竞争性国企的特殊性使得改革的重点在于国企自身的市场主体建设和外部市场环境建设,因此其不是立即退出市场,而是在市场经济中不断优化。

鉴于此,本文认为国资预算的资本性功能与社会功能之间并非对立关系,而是有层阶顺位的统一关系。具体而言,国资预算资本性功能处于第一顺位,国企首先是企业,自然应当以实现国有资本的增值保值为核心,注重国有企业的健康发展以及国有经济战略性调整,为国资预算的社会性功能的实现提供必要的资金支持。国资预算的社会性功能则处于第二顺位,无论是公益性还是商业性国企都应当肩负起支应政府职能实现和弥补社会保障基金缺口的社会责任。总之,国资预算的社会性功能的落实是以物质条件为基础的,脱离物质条件谈国资预算的社会性功能既不现实,也不可靠。

四、 国有资本经营预算衔接法律机制的规则设计

《预算法》第5条第2款规定:“国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相互衔接。”但对三本预算制度衔接的合理性未有详尽说明,更为重要的是如何衔接的具体法律规则也是语焉不详,由此可能产生理论上的争议以及实践操作的混乱。本文尝试以国资预算的资本性功能与社会性功能为线索,探讨国资预算衔接机制的合理性并在此基础上建构国资预算衔接的具体法律规则。

(一) 现有国有资本经营预算收入规则的修正与完善

只有做大“蛋糕”,才能分好“蛋糕”。脱离国资预算的资本性功能,谈实现国资预算社会性功能很不现实。国有企业利润逐年增长本应为国资预算收入的充盈奠定坚实物质基础,但由于《意见》、《中央国有资本经营预算编报办法》等法律规范不健全导致国资预算收入占国有企业利润总额的比例十分有限。具体表现为:纳入国有资本经营预算的企业未全面覆盖;国有金融企业的经营收益并未纳入国有资本经营预算;对于国有控股、参股企业未纳入国有资本经营预算。

针对上述法律规则不健全所引致的困境,本文认为应当明确全口径国有资本经营预算法律控制理念。推行全口径预算是此次预算法修改的亮点,要求政府所有收支都应纳入预算,国有资本经营收益是政府收入的子集,其概莫能外。此外《指导意见》强调建立覆盖全部国有企业、分级管理的国有资本经营的制度*参见《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》第15条。。全口径国资预算对于政府来说是一项禁止性规定,给国资预算编制带上“紧箍咒”,杜绝在国资预算编制环节对国有企业收益纳入预算的任意取舍,进而规范政府预算编制权(杜坤,2015:65)。毕竟短时间内将全部国有资本经营收入纳入国资预算的难度,可以考虑分步骤实行。第一步,强化法律责任,加速中央与地方国有企业纳入国资预算的范围。尽管近几年来纳入国资预算的企业数量有所增长,但仍有11个省区市尚未编制国资预算。法律责任的缺位是导致国资预算发展迟缓的主要原因,因此亟须在《意见》中添加未到期编制国资预算的法律责任。第二步,制定《中央金融企业国有资本经营预算管理办法》,将金融类国企资本收益纳入预算的“笼子”。将金融类国有企业的经营收益纳入国资预算,扩大预算基数。此举不仅实现了国有股东的剩余权,也为国资预算社会性功能的实现提供稳定资金来源。第三步,针对国有控股企业的收益进行政策引导与法律规制。由于国有控股公司涉及非国有股东的利益,难以采取直接规定上缴比例等命令式的政策。因此可以考虑的做法的是根据行业特征,在考虑预期现金流量,资本支出计划,融资需求以及合理的财务灵活性等因素的基础上,对国有控股企业设定与平均分红率相关的门槛规定,从而避免出现国有资本经营预算实施范围的空白(王佳杰、童锦治,2015:76)。

此外,稳步提高国资预算收入的上缴比例。虽然国有企业收益上缴比例经过三次调整后有所提高*参见《中央国有资本经营预算收取管理办法》、《中央国有资本经营预算编报办法》以及《关于深化收入分配制度改革若干重大意见的通知》的具体规定。,但与体量庞大的国有企业利润总额相比,仍然偏低。总体上,国有资本收益上缴比例仍有提高的空间和可能。有学者认为,国有企业应当百分之百全额上缴,全额上缴不意味着企业利润不再投回企业。实际上应当由股东决定利润重新投回企业的比例而不是管理层决定利润留存比例*参见盛洪:《国企利润应百分之百上交》,载天则网,http://www.unirule.org.cn/index.php?c=article&id=3622。。此种论断实际上将国资预算的社会性功能推向极致,重点强调国有企业利润的全民享有,以期实现全面社会分红。按照此观点继续推演下去,极易复归“统收统支”的老路。该论断却忽略了国有企业仍然担负着广泛的社会责任以及尚未完全剥离的政治职责。与此同时,尚需面对由开放而富有活力的市场所带来的竞争压力。笔者认为,合理地界定国有资本收益上缴比例应该既要考虑到国资预算的资本性功能,同时也应兼顾其社会性功能。国有资本收益上缴比例应当上调但绝非是将国有资本收益全部上缴。从顺位上讲,国有资本经营预算资本性功能应处于优先次序,需要综合考量市场运行宏观环境,企业发展的现实需要,经济结构的战略性调整等诸多因素,以国有企业类型化为线索,分门别类地合理设计国有资本收益的上缴比例,逐步扩大财政汲取国有企业的利润的比例。

(二) 三本预算资金流动方向法律规则的设计

1.国资预算与一般公共预算之间形成资金的双向对流

其一,按照国资预算资本性与社会性功能的顺位原则,在确保国有资产保值增值的前提下,逐渐收缩国有资本的市场活动范围,通过国资预算与公共财政平衡机制,将国有资本收益的增量投资更多地投入市场失灵领域,以充实我国公共财政日趋扩大的资金缺口;其二,国资预算与公共财政预算的互补与衔接应以国资预算的社会性功能实现为目标导向,以满足社会公共需要来确定国资预算对公共财政预算支出的规模;其三,考虑到国有企业改革尚处于深化调整阶段,国有资本经营预算收支仍不甚稳定,收支平衡的难度较大,如国有企业进行战略调整或者技术进行优化升需要补充大量资本,此时预算收支之间难以有效平衡,极易出现赤字。为了实现国资预算的资本性功能,一般公共预算可以将其部分盈余划转到国有资本经营预算。此外,需要在国资预算范围和弥补公共预算支出额度之间确定一个基本标准,防止因过渡向财政进行转移性支出导致国资预算出现赤字(刘剑文、郭维真,2007:61-70)。

2.国资预算与社会保险基金预算应为单向资金流动,且仅限于从前者流入

此种单向资金流动是由社会保险基金的所有权特质、法律的强制性规定以及国资预算的社会性功能决定的。其一,社会保险基金的所有权特质决定了此种资金的单向流动。与一般公共预算、国资预算的资金所有权归政府所有存在显著差异,社会保险基金是以公用或者个人所有的方式归全体参保人,而不是政府所有(熊伟、张荣芳,2015:159-169)。尽管财政补贴与征纳保费已成为支应社会保险运作的核心财源,但二者性质却有着显著差异。具体而言,前者本质上是政府借助社会保险形式来实现非保险目标之合理对价;而后者则是投保人为了免受社会风险威胁之保险目的而缴纳之费用。申言之,保险目的成为掣肘保费支应社会保险的首要考量要素,即保费仅能应对因社会保险制度所承保的社会风险出现的支出要求。当国家试图通过社会保险形式达致其他社会政策目标时,此种支出显然超出保险目的范围且形塑出社会保险的“额外负担”。一旦非保险目标由保费承担,势必与公平合理原则相背离。有鉴于此,政府以社会保险为管道推行社会政策的支出理应由税赋来完成,而不是由保费负担*参见 P.Klause,Fremdlasten der Sozialversicherung,Vss8(1980),S.15.转引自熊伟、张荣芳:《全口径预算管理之惑:论社会保险基金的异质性》,载《法律科学》2015年第3期,第159-169页。。政府提供适当的财政补贴纾解社会保险基金资金压力已成为一种趋势。我国则是调配一般公共预算、国资预算一定数量的资金来支应社会保险基金的资金缺口。值得强调的是,当所有权归属政府的国资预算支出流入社会保险基金预算后,这部分资金的性质和归属会发生变化,由财政资金变成社会保险基金,由政府所有变成参保人所有,需要遵守社会保险预算法律规则。其二,《社会保险法》的禁止性规定决定了此种资金的单向流动。遵照《社会保险法》第69条第2款、《社会保险法实施条例》第26条的规定,社会保险基金预算单独编报,与一般公共财政预算和国资预算相对对立、有机衔接。社会保险基金不得用于平衡其他政府预算,如果社保机构及其工作人员将社会保险基金用于平衡财政预算,则追究其行政责任;其三,国资预算的社会性功能决定了此种的单向流动。一方面老龄化加剧背景下社会保险基金预算的窘迫现实不允许资金流向国资预算,另一方面是国资预算的社会性功能要求社会主体平等地共享国有资本收益,而不是拆除预算之间的“围墙”从中获取资金。因此,国资预算向社保基金预算划转资金不是无节制地索取,而是补充性质的。

(三) 三本预算资金流转科目法律规则的修正

对于预算编制、执行以及会计明细核算来说,政府收支分类具有基础性作用。自2007年以来我国推行政府收支分类改革,以期准确而清晰地反映政府收支活动。就国资预算衔接法律机制构建而言,仍有很多亟待解决的问题,主要表现为:其一,其科目设置的缺位。如社会保险基金预算科目中没有设置相应一从般公共预算以及国有资本经营预算资金调转科目,仅在收入类类“社会保险基金收入”*参见中华人民共和国财政部:《2015年政府收支分类科目》,中国财政经济出版社2015年,第150页。,无法反应出一般公共预算和国资预算调入资金使用的具体情况。再如一般公共预算调入国资预算的资金,对于一般公共财政预算来说是“支出”,对于国有资本经营预算来说则是“收入”,事实上,在国有资本经营预算中则没有对应科目。其二,科目设置的交叉和重叠。一般公共预算收入科目中非税收入类下的国有资本经营收入与国资预算收入科目中非税收入类下“其他国有资本经营收入”完全重复。《中央国有资本经营预算编报办法》的通知(财企[2011]318号)要求中央国有资本预算表编制过程中预算支出应当包括“社会保障和就业”项,但对于划转至一般公共预算的支出并未设置相关科目。

实现三本预算的有效衔接,需要根据我国政府收支改革的总体要求对三本预算收支科目体系进行调整。其一,建立国资预算收支流转科目。考虑到其与一般公共预算、社会保险基金预算的对接,按照可能发生的收支进行设计。为了有效地将三本预算衔接,应当在中央和地方国资预算编制过程中设置划转一般公共预算和社会保险基金预算的相关科目;其二,做好一般公共预算支出科目的“加减法”。在资本性支出科目方面,随着市场经济体制改革深化,尤其是2007年国资预算设立以后,一般公共预算的支出科目中基本没有直接对国有企业的资本性支出科目设置,对企业在科技创新、出口退税、奖励补贴、贴息等方面实行无差别财政支持,即不考虑企业所有制形式,对所有企业在上述领域提供必要的财政支持。然而在费用性支出方面,一般公共预算针对国有企业提供了“国有企业改制成本支出”科目设置。此外,还有“社会保障与就业”类下的“企业关闭破产补助”科目以及“环境保护”类下“职工分流安置”科目等。对于此类支出,应当在一般公共预算中做“减法”予以删除。考虑到国有企业市场改革过程成本需求很大,需要基于过渡性支出,所有可以设定一段“过渡期”,等待国有企业市场化改革基本完成时,再做相应调整。总体上来说,公共财政预算应当贯彻无差别原则,在不违背国际规则的前提下,对企业支持应当包括所有类型,而不拘泥于国企;而国有资本经营预算则以国有企业为主,特别是对大型国有企业竞争力扶持的相关资本性支出,当然此类支出科目的设置也不宜追加资本金的方式运作。具体到资本性支出上,公共预算在差别原则下,更要侧重科技创新、中小企业等支出;而国资预算更应该集中资金支持重点企业、重点行业。对于费用性支出,要逐步以国有资本经营预算支出为主,逐年减少公共财政预算支出中相关科目的数额,经过两到三年预算年度的过度,在公共财政预算支出中取消此类科目(文宗瑜,2008:27-28)。

(四) 国有资本预算收入划转比例规则的设计

国资预算向一般公共预算、社会保险基金预算划转,一方面是弥补后两者资金缺口的需要,实现国资预算的社会性功能,另一方面兼顾到国资预算的资本性功能,即满足国有企业独立市场地位的确立以及国有企业再投资以及发展的需要。因此,国资预算划转后两本预算的比例并非越多越好,须以国有资本经营预算的资本性功能为底线。

第一,从国资预算的收益看,国资预算与一般公共预算、社会保险基金预算的衔接本质上是对国有企业资本收益的切割,切割过多则会对国有企业自身发展带来资金的压力与困难,而切割过少则难以满足社会公众对国有资本收益的预期,进而导致国资预算社会性功能的落空。因此,划转比例的确定以国有企业是否能够确保独立的市场主体为界限,支持国有企业稳步发展做大预算收益的“蛋糕”,为社会民生、公共财政以及社会保障提供强有力的资金支持。

第二,从国有企业再投资的角度,划转比例的高低直接关系到国有企业再投资能力的强弱。国有企业在投资能力取决了两个因素,一方面国有企业税后利润的留存,另一方国有企业将税收留存利润多大程度用于在投资。在国有企业市场化过程中,政府不仅要逐步树立国有企业独立市场主体所应有的市场竞争能力,还要求国有企业获得应有的市场竞争结果,即获得平均利润率,在此基础上参照非国有企业的留利水平即可大致确定国有企业税后利润的缴留比例。

第三,国有资本经预算的社会性功能的实现力求适度。现实已经不允许我们再走计划经济时代国有企业承载沉重社会责任的老路。广泛而繁重的社会负担不仅会使国有企业活力减弱,而且企业运营效率甚低,成为国有企业发展的桎梏。如果一般公共预算、社会保险基金预算无所节制地从国资预算中汲取资金,最终利益受损的只能是国家和全体人民。因此,如何把握国资预算衔接比例的度,使其社会性功能显著发挥,即让国有企业承担更多的社会责任,而不至于因过度的社会责任而使其丧失活力。

总之,一味强调国资预算的社会性功能,而忽视国资预算的资本性功能,必将导致竭泽而渔。国资预算衔接比例的设置以弥补一般公共预算、社会保险基金预算的资金缺口为目标,以国有企业独立市场地位的确立以及企业自身发展为底线。

五、 结 语

国资预算不仅不关乎国有企业的改革与发展,同时还对社会保障功能的实现、政府职能的实现等领域影响深远。构建国资预算的衔接法律规则是财政法定主义的题中之义,以刚性的法律规则代替弹性的政策博弈。鉴于此,以“功能—机制”为进路,挖掘国资预算的资本性和社会性功能。国资预算的社会性功能成为其与一般公共预算、社会保险基金预算衔接的理论基点。值得强调的是,国资预算社会性功能的实现不是无节制的任意索取国有企业的利润,而应以实现国有股东的剩余控制权以及国有企业发展资金需要的国资预算的资本性功能为底线。

[1] [美]阿伦·威尔达夫斯基(2009).预算:比较理论.上海:上海财经大学出版社.

[2] [日]坂入长太郎(1987).欧美财政思想史.北京:中国财政经济出版社.

[3] 邓子基、陈少晖(2006).国有资本财政研究.北京:中国财政经济出版社.

[4] 杜 坤(2015).财政法定视域下全口径预算的实施困境及其走向.浙江工商大学学报,5.

[5] 冯 辉(2011).论经济法语境中的“经济国家”.法学家,5.

[6] 顾功耘、胡改蓉(2013).国有资本经营预算的“公共性”解读及其制度完善.法商研究,1.

[7] 蒋悟真(2015).中国预算法的政治性和法律性.法商研究,1.

[8] 蒋一苇、唐丰义(1997).论国有资产的价值化管理.经济研究,2.

[9] 李松森(2004).国有资产管理.北京:中国财政经济出版社.

[10] 李 扬(2013).中国国家负债表2013——理论、方法与风险评估.北京:中国社会科学出版社.

[11] 刘剑文、郭维真(2007).论我国财政转型与国有资本经营预算制度的建立.财贸研究,2.

[12] 刘小玄、李利英(2005).企业产权变革的效率分析.中国社会科学,2.

[13] 刘剑文、王桦宇(2014).公共财产权的概念及其法治逻辑.中国社会科学,8.

[14] [日]芦部信喜(1995).宪法.台北:月旦出版社.

[15] 卢代富(2014).企业社会责任研究——基于经济学与法学的视野.北京:法律出版社.

[16] 卢现祥(2013).新制度经济学.武汉:武汉大学出版社.

[17] 马 骏、赵早早(2011).公共预算:比较研究.北京:中央编译出版社.

[18] [德]马克思(2004).资本论(第一卷).北京:人民出版社.

[19] [美]罗纳德·哈里·科斯(2009).企业、市场与法律.上海:格致出版社.

[20] [美]诺内特、塞尔兹尼克(1994).转变中的法律与社会.北京:中国政法大学出版社.

[21] 彭 建(2008).中国政府预算制度的演进(1949—2006年).中国经济史研究,3.

[22] 苏 力(2004).也许在发生—转型的中国法学.北京:法律出版社.

[24] 王远明、蒋 安(2001).国有企业改革的经济法视野.北京:中国人民公安大学出版社.

[23] 王佳杰、童锦治(2014).国企分红、过度投资与国有资本经营预算的有效性.经济学动态,8.

[25] 文宗瑜(2008).国有资本经营预算如何与公共收支预算对接.财政研究,1.

[26] 薛 澜(2014).走向国家治理现代化的政府职能转变:系统思考与改革取向.政治学研究,5.

[27] 熊 伟、刘剑文(2004).税法基础理论.北京:北京大学出版社.

[28] 熊 伟、张荣芳(2015).全口径预算管理之惑:论社会保险基金的异质性.法律科学,3.

[30] 杨志勇(2014).我国预算管理制度的演进轨迹:1979—2014年.改革,10.

[29] 杨 雷(2004).财政分权中非正式财政收入的膨胀及其后果.上海财经大学学报,3.

[31] 张维迎(2014).理解公司—产权、激励与治理.上海:上海人民出版社.

[33] 郑秉文(2015).社会保障制度改革的国际经验与教训.求是,7.

[32] 郑秉文(2014).中国养老金发展报告2014.北京:经济管理出版社.

[35] 种明钊(2009).国家干预法治化研究.北京:法律出版社.

[34] 中华人民共和国财政部(2015).2015年政府收支分类科目.北京:中国财政经济出版社.

[37] Richardson,S.(2006).Over-investment of Free Cash Flow.ReviewofAccountingStudies,11.

[36] E.C.S.Wade & G.Godfrey Philps(1997).ConsitutionalandAdminstrativeLaw.London:Longman Group Ltd.

We should find out the missed or ignored elements during the discussion on state-owned capital operating budget function positioning. If the above flaw is tenable, then how to justify the function positioning of the state-owned capital management budget? On the basis of this, the arrangement of various budget rules could be clear. If the necessary links between budgets are not clear, how to scientifically and rationally design specific rules?

This article adopts data analysis, literature reorganization, historical induction as main research methods. Firstly, we reorganized the data that Ministry of Finance announced in the recent five years (2012-2015), discovering that the national capital budget links up initially with other budgets. But the rule remains not clear. Secondly, we reorganized the recent studies about state-owned capital management budget, finding that there are imperfections in these academic studies. So we advocated a return to the Chinese context; Thirdly, we reviewed the reform of Chinese fiscal budget and the state-owned enterprise, discovering the internal and external factors which influence the function of state-owned capital management budget.

When reorganizing the literature of state-owned capital management budget in recent years, we find that there is an extreme doubt on the function orientation of state-owned capital management budget, i.e., torning between for-profit and public. The key argumentation is always made in accordance to a three-step pattern, for example, “the maximum of capital, state-owned capital, the state-owned capital” or “enterprises, state-owned enterprises, and capital to maximize the syllogism of linear logic, ignore the reform of state-owned enterprises” and at the same time, ignores the “Chinese elements” and “Chinese context” of the government budget reform.

Without the Chinese context, we can’t understand the function of the state-owned capital management budget. When we playback the forty-year-history of the state-owned enterprise reform, we find out that the logical beginning to establish the state-owned capital management budget is the question that the state-owned shareholder’s surplus claim power and “the request-proxy” in the ever-changing state-owned enterprise. Based upon this, we proposed that the state-owned capital management budget has the capital function to realize the surplus claim power state-owned shareholder.

With the rapid economic development of society, especially in the context of the tension between the expansion of government functions and the limited financial resources, the conflict between the social security system and limited supply of fund shows a trend of expansion. These exogenous factors require that the function of state-owned capital operation budget should be extended from capital functions to social functions.

The limitations of tax, treasury and other government financial funding transfer the financial pressures to state-owned companies. Due to the nature of state-owned capital, state-owned enterprises and social responsibility, the state-owned capital operating budget has to get the social function that bridges the functions of the government and social security undertakings in the financing gap.

The capital and social function are not completely adversarial, but may be unified in some class ranks. The capital function realizes the state-owned shareholder surplus claim power, and guarantees price the increment is in the first cis-position. The social function satisfies the needs of country and the public.

Only when the capital function is guaranteed, it is possible to realize the social function. Otherwise, we cannot meet the public needs. We therefore try to construct a mechanism for the state-owned capital management budget, the general public budget, and the social insurance fund budge on the basis of the capital and social function. This method does not avoid the slight defect in the former analyses, but it provides an even more microscopic concrete solution to the problems in financial practice and the finance and taxation legal science.

The innovation of this article is that the former research pays more attention to the logical function of stratification plane, however, neglects the historical source. When reviewing the history, we found the crux and constructed the dual division on the state-owned capital management budget. Key words:budget law; State-owned capital operation budget; budget cohesion; function orientation; rules of design

■责任编辑:李 媛

Construction of State-owned Capital Operation Budget Cohesive Mechanism

DuKun

(Northwest University of Political Science and Law)

Building the law system of modern finance and tax paves the way for enhancing National governance capabilities. In response to this trend, the budget Act must be on the road to modernization. Although the positive interaction and rational convergence among the budget should be core to the budget Act, the description about the related rules remains extremely rough. In this situation, we have to wonder the question how to link up State-owned capital operation budget, general public budge and the social security fund.

10.14086/j.cnki.wujss.2017.01.006

D912.29;F8

A

1672-7320(2017)01-0036-14

2016-06-18

国家社科基金重大课题项目(14ZDC015);西南政法大学研究生科研创新计划博士重点项目(XZYJS2014011)

■作者地址:杜 坤,西北政法大学法治陕西建设协同创新中心;陕西 西安 710063。Email:304868359@qq.com。

——省委宣讲团走进国资系统